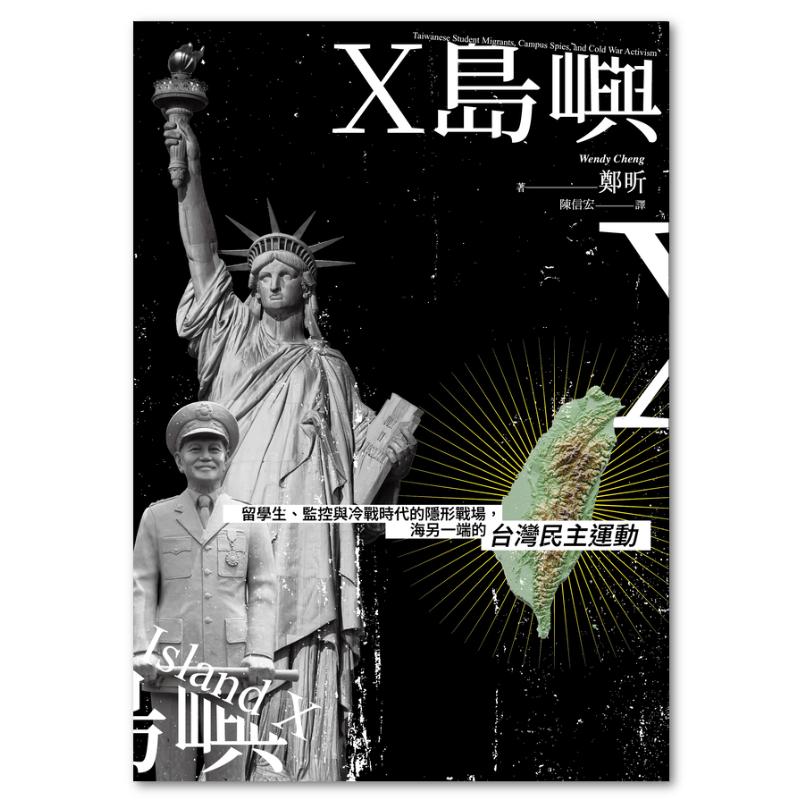

X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的台灣民主運動

原書名:Island X: Taiwanese Student Migrants, Campus Spies, and Cold War Activism

出版日期:2025-08-28

作者:鄭昕

譯者:陳信宏

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:368

開數:25開,長21×寬14.8×高 1.95cm

EAN:9789570877502

尚有庫存

台灣知識分子,如何在海的另一端找到屬於自己的認同。

這本書,是台灣歷史欠缺的一片關鍵拼圖。

我們對台灣的意識與定義,甚至全民該守護的價值,

也許,正是這些留學生,在海的另一端締造的。

台灣民主的海外支線:一段被忽略的歷史

《X島嶼》是台灣第一本講述台美人經歷的書。本書系統性爬梳1960至1980年代,台灣留學生於美國參與社會運動、逐步建立台灣意識的過程。這條自美國校園延伸出的自我探詢之路,構成了台灣民主進程中一條重要卻長期被忽略的支線。

美國的沉默與校園裡的監控

冷戰時期,國民黨政府滲透、監控美國各大學,設置黑名單,許多學生曾受騷擾,甚至有人死因成謎。美國政府的沉默與縱容,是鄭昕筆下林孝信、黃啟明、陳玉璽與陳文成等人遭遇的背後推力。她經由深度訪談與檔案研究,揭露這段在自由民主國度的壓迫史,也描繪留學生們如何在高壓環境下建立緊密的社交網絡、組織運動,抵抗來自故鄉的極權掌控。他們雖來自台灣,卻在離家鄉一整片海洋的異地上,逐步覺醒對自身文化與土地的認同。

始於台灣,終於台灣

鄭昕以成長經歷為引,細膩描寫她所認識的一代台美人──那些被迫離開家園、在異鄉生根的政治理想家。他們的抗爭不僅止於反對國民黨威權,更投入全球反殖民與人權運動,成為台灣後來推動民主改革與民間外交的關鍵力量。《X島嶼》不只是一段歷史,更是一種對「台灣是什麼」的深層探問,是不在台灣發生,卻深刻影響島嶼的真實故事。

──────────────

*「X島嶼」是什麼?

1943年海軍武官葛超智於哥倫比亞大學進行訓練計畫,為侵略及占領「X島嶼」做準備。「X島嶼」即為台灣的代稱,當時仍為日本殖民地。此項計畫雖因美國改變戰略被棄,「X島嶼」至今卻仍是一個貼切的隱喻,代表美國對台灣模稜兩可、影響重大,卻又經常受隱藏或者不為人知的關係。

──────────────

▍本書特色

★ 第一本寫台美人在近代國家民主化過程中扮演何種重要角色的書。

★ 冷戰時期,難以得見、從未被細細理解的台美人發展史。

★ 深度訪談、檔案研究,書寫黃啟明、陳玉璽、陳文成的生命故事,以及林孝信、高成炎、洪哲勝、史明等人的影響。

★ 結合當時代國際社運方向、台灣社會氛圍與重大事件,系統性爬梳當時代的台灣左派僑民系譜。

★ 敘述在國民黨政府跨海監控之下,海外僑民如何建立、運用令人驚豔的社會與政治網絡,譜出結實而堅韌的民主連線。

▍好評推薦

一部引人入勝又鮮明生動的記述,探究了台灣海外僑民對於美國出人意料的影響,以及美國如何在暗中左右了他們的命運。

──徐華|著有《保持真誠》(Stay True: A Memoir)。

《X島嶼》呈現了旅美年輕世代自我追尋的故事,在當時國民黨的緊密海外監控下,他們小心翼翼地為苦難的台灣尋找出路。

──何明修|台灣大學社會學系教授

在這個被稱為「台灣研究黃金時代」的時刻,我們更需要跨領域的方法,不僅從美中對抗的宏大敘事理解台灣,更應關注那些被忽略的生命與故事,重新書寫我們對歷史與國族的想像。

──劉文|中央研究院民族學研究所副研究員

作者:鄭昕

美國南加州大學美國研究與族裔研究系(Department of American Studies and Ethnicity, USC)教授。哈佛大學英語學系、柏克萊大學地理學碩士、南加州大學美國研究博士,專長為:批判地理學、種族、族群研究。

鄭昕自小在關係緊密的民主與人權運動台美人士圈子裡長大,父親鄭德昌、母親賴淑卿為聖地牙哥台美基金會創始成員。如同許多那一代前往海外的台灣人,直到解嚴,他們一家人才自由地往返台灣。

譯者:陳信宏

專職譯者,曾獲全國大專翻譯比賽文史組首獎、梁實秋文學獎及文建會文學翻譯獎等翻譯獎項。近期譯作包括《恥辱:一部性暴力的全球史》、《中年哲學:寫給所有與不可逆的時間搏鬥的人》、《殺戮的季節:一九六五年至六六年印尼大屠殺史》等。

推薦序 還原複雜而糾結的海外台灣學生運動史 何明修

推薦序 台美人的多重歷史:冷戰情感結構的延續與敘事再造 劉文

台灣版序

引言 在全球歷史中為台美人定位

第一章 社運與監視的基礎結構

報紙要倒過來看:台灣政治意識的反殖民根源

社交網絡與政治化的同心圓

表達自由、新聞和書面資料的流傳

小結:無心插柳的社運人士

第二章 比較黑的黑名單:台灣左派僑民系譜

「麥迪遜夜未眠」:大學校園裡的僑民左派意識

保釣運動及林孝信的政治化

高成炎與《台灣時代》:(新)左派與支持台獨

洪哲勝與台灣革命黨:從主流到邊緣

小結

第三章 黃啟明與知識政治

研究「亞洲問題」的台灣學生

自命的第一任台灣駐美大使:黃啟明與孟岱爾的通信

踏入獅籠:逮捕、監禁及其後果

小結

第四章 陳玉璽與夏威夷冷戰國際主義

東西方文化中心:一個冷戰遷占者國家機構

挑戰東西方文化中心的國家敘事

強烈的社會正義感

在太平洋上造一座不同的溝通橋梁

學習自由

東西方文化中心與陳玉璽一同受審

我們沒有忘記陳先生

私密的關懷網絡

萬國之上猶有人類在:陳玉璽的獲釋及其影響

給陳玉璽護照(一九七二—一九七五)

和你說話非常危險(一九七八—一九七九)

小結

第五章 陳文成的生與死、自由主義、美國的天真

加州不是台灣的一省

美國未能認知或拒絕保護

豪放、大膽、任性不羈的人生

悵然的心痛

小結:縈繞不去/痕跡

結論 成為台美人

致謝

注釋

參考資料

台灣版序(節錄)

一九七○年代初期,我的父母離開台灣前往美國就讀研究所。在威斯康辛州麥迪遜,他們很快就和其他來自台灣與香港的學生打成了一片。短短幾年內,我父親除了一面攻讀核子工程博士學位,同時也接下威斯康辛大學台灣同鄉會的幹部職。他負責的其中一件工作是協調一項捐款事宜,為了幫助基隆一場煤礦災變的受難工人,而透過一本黨外雜誌的發行者捐款給那些工人的家屬。之後不久,國民黨政府人員開始頻繁造訪我父親住在屏東的爸媽,詢問他們兒子進行的活動。我父親取得學位之後,即向自己在台灣的母校申請教職。他雖獲該大學聘請,但接著卻遭一個國民黨政府機構告知:「台灣沒有你的工作機會。」他和我母親因此理解到,他大概已經被列入了國民黨的黑名單(這是生活在戒嚴下的所有台灣人都會立刻意識到的事)。那份黑名單的基礎,是國民黨的廣大監視網絡所蒐集而得的資料,而此一網絡不只運作於台灣,也運作於海外,尤其是在美國的大學校園。我父母心知肚明,一旦被列入黑名單,就表示只要《戒嚴令》一天不解除,他們就無法確定自己返回台灣能否保有人身安全,即便只是短暫回台探訪也是一樣。

「我們就是因為這樣成為台美人的。」──我有時候會在介紹本書的時候這麼說。換言之,形塑我們一家人人生軌跡的,不只是來自於我的父母因為美國與台灣(以中華民國為國號的台灣)之間的外交關係而得以獲得的教育機會,也來自於國民黨國家監控與壓迫機制的跨國觸角。在我成長的台美人社群裡,這樣的故事頗為常見。不過,在這些社群以外,我卻從未聽聞這類故事。整體而言,台灣的歷史與政治在美國並不廣為人知,也極少受討論,除非是涉及台灣與中國之間的危機時刻或者緊張關係。

從一九六○到八○年代期間,在台灣漫長的戒嚴時期(一九四九—一九八七)接近尾聲之際,有超過十萬名台灣人以學生身分赴美,其中大多數都是科學、科技、工程與醫學領域的研究生。他們在這些領域當中的成就雖然廣為人知,但他們在這段時期的社交與政治生活卻沒有受到那麼廣泛的講述。這方面的故事充滿了令人不安的內容,包括個人遭到捲入冷戰地緣政治以及跨國監控與恐怖當中。此外,這些故事也呈現出一個年輕世代的英勇、創意與理想主義,他們不但積極參與全球政治領域,也共同挺身對抗威權統治,爭取民主與人權。

由於這個世代的台灣留學生—出生於一九三○年代晚期至一九五○年代初期之間—已迅速步入老年,因此我迫切覺得必須利用自己身為亞裔美國人研究學者的技能參與記錄這段歷史。於是,我在二○一一年初的一趟返台探親之旅期間開始從事訪談。這本書終於在超過十二年後的二○二三年底寫成之時,我也獲邀到台灣舉行我的第一場談書會:在中央研究院以及《破土》的場地,由國立台灣師範大學主辦。

現在,隨著本書的台灣版推出,我不禁省思起這本書如何在許多方面以台灣為始,又是以台灣為終。不過,這並非直線,而是循環性而且充滿動態的關係。在個人層次上,研究以及撰寫本書帶來了若干極為美妙的贈禮,也就是我藉著這項經歷,得以和台灣以及這段歷史重新連結起來。如同我這個世代的許多台美人,儘管台灣一直存在於我們父母的心中、腦子裡、餐點內,以及社群聚會當中,但由於我們是在戒嚴期間出生長大,而且當時網際網路與社群媒體也尚未普及,因此不可能與台灣建立直接連結。小時候,我翻開父母的相簿,看著他們童年與少年時期的黑白照片,只覺得台灣看起來像個完全不同的世界。有一段時間,我甚至想像台灣是存在於黑白當中,而住在美國的我們才是生活在彩色世界裡……

還原複雜而糾結的海外台灣學生運動史

何明修 台灣大學社會學系教授

在地緣政治緊張升溫的當下,國際對立日益兩極化:一邊是意圖收復失土的獨裁強權,使用軍事武力或銳實力策略遂行擴張,威脅周遭鄰國;另一邊則是長期安逸的民主國家,他們被迫重整軍備,保衛自由而多元的生活方式。浮現中的對立經常被稱為「新冷戰」,意識形態的分歧看似又成為衝突的主軸,只不過,帶有理想色彩與國際主義號召的共產主義早就消散,取而帶之的是赤裸裸的帝國征服之野心。

在台灣仍處於漫長的威權統治時期,海外留學生是能自由發聲的少數群體,其關切的議題保衛釣魚台,亦是台灣獨立。台灣離散社群批評國民黨專制,積極救援政治犯,也是促成民主化的重要力量。但是從新冷戰的視角回頭審視這段歷程,我們卻容易產生簡化的誤解:這些遠赴重洋的台灣青年,接納了冷戰時期的自由主義信念,以民主與人權的普世價值之名,挑戰國民黨政府。在黑名單解除之後,長期流亡的台獨運動者終於有機會回到黃昏的故鄉,有些人成為民選政治領袖。這樣的發展更是強化了既有的刻板印象,彷彿海外異議者都是擁抱親美反共的路線,這些基本的民主ABC常識促成了台灣的民主化。

透過細膩的傳記史整理,鄭昕教授的《X島嶼》試圖還原那段複雜而糾結的歷史。冷戰時期的美國並不只是所謂的自由民主的燈塔,從六○年代以降,各種民權與反戰的新左派運動帶來深刻的衝擊,迫使許多美國人重新檢視自己習以為常的民主。大學教育鼓勵多元思考,校園也向來是異議活動的重鎮,台灣留學生或許出國之前很難接觸這些激進思潮,但是一旦置身抗爭風暴,他們能夠批判地檢視民主的許諾與真實的落差,產生新的思考與行動。《X島嶼》深刻地記錄了海外異議者的探索軌跡,包括因為捲入反越戰抗爭而招惹麻煩的陳玉璽,以及高舉台獨左派旗幟的高成炎、洪哲勝與黃再添等人,他們對於台獨聯盟的保守路線批判是不假辭色。

誠如作者所指出,這些「無心插柳的社運人士」幾乎都是離開了台灣,才投身於反抗運動,產生人生轉折。海外異議運動的浮現,也是有賴於他們開創了各種有創意串連行動,建構起台美人的共同身分。舉例而言,他們用接力式的「循環信」、電話專線讓異議分子獲得資訊分享的管道,也透過舉辦親子夏令營、交流修車技術等活動,讓離散生活與反抗行動緊密結合……

研究「亞洲問題」的台灣學生

一九六七年三月,威斯康辛大學校長弗瑞.哈林頓(Fred Harrington)向美國國務卿迪恩.魯斯克(Dean Rusk)拍發緊急電報:

緊急請求您介入威斯康辛大學中華民國研究生黃啟明的案件,他目前遭到台灣的中國政府監禁。……台灣問題研究社(Formosan Affairs Study Group)是正式登記的威大學生團體,也依據規定指派指導教授。這類團體經常自由辯論各種議題。教職員對這類會議的參與,確保這類會議絕不會遭到煽動叛亂的指控。……沒有一所自由的大學能夠容忍正當研究遭到這種政治干預。

哈林頓以電報式的簡明文字接著指出:「來自中華民國的學生如果不能自由參加這個國家的討論課程,那麼我們將無法繼續接收這些學生,也會如此建議其他研究所。」身為教育領域博士生的黃啟明,為論文返台從事研究卻遭逮捕,以煽動叛亂的罪名獲判刑五年,理由是他參加台灣問題研究社、出席台獨團體在芝加哥舉行的會議,以及在返台途中於東京會見一名台獨領袖。美國國務卿與美國駐台北大使館雖宣稱與黃案無關,但哈林頓的電報以及《紐約時報》對黃案的報導,可能是黃啟明在幾個月後得以受重審的原因;一九六七年七月,他以緩刑獲釋,但從此遭禁止離台。

黃啟明的案件,可能是首例因國民黨監控而被捕的留美學生;這起案件也頗為典型,他是因為涉入支持獨立的台灣學生團體,引起國民黨當局注意。如同第一章與第二章討論過的若干故事,黃案也發生於威斯康辛大學,進一步凸顯了麥迪遜以及整個中西部地區對台美人歷史的多面向重要性。

黃啟明出生於一九三一年,是分布於美國中西部與東岸那群構成早期在美台灣僑民社運行動的台灣學生當中的一員。不過,他的案例又和其他較常見的狀況不同。大部分台灣人來美國攻讀的都是醫學、科學與工程學這類學科,所以政治運動通常與學業追求無關。然而,在一九六三年秋季抵達麥迪遜的黃啟明,該年六月才剛取得哈佛大學遠東語言與文學碩士學位—這是當時全美規模最大的亞洲研究學程。

舉例而言,目前能取得的一九六○年代資料顯示,在一九六四到一九六五年間,來自台灣的學生當中,有百分之六十三的人攻讀工程學以及自然與物理科學。攻讀人文學科者占百分之十三,另外有百分之十.七的人攻讀社會科學。這些攻讀人文學科與社會科學的學生,很可能有不少人也修習了某種型態的區域研究。新成立的區域研究學系與中心獲公家與私人的豐厚資助,使外國學生能夠申請全額獎學金、教學助理獎學金,以及研究助理獎學金。許多在一九六○年代初赴美的台灣學生出生於日本殖民時期,接受一段時間的日本學校教育,由說日語的父母撫養長大,因此擁有精通日語和中文、相對獨特的優勢。此條件使他們相當適合參與區域研究在戰後教育機構當中的成長,也同時於成長中獲益。黃啟明就是個頗為典型的例子;他精通日語,研究的是日本文學及台灣的日本殖民時期。

和攻讀科學領域的同胞一起,做亞洲研究的台灣學生,也參與建立強大的社會組織及區域性和全國性網絡。不過,和科學領域學子不同的是,做亞洲研究的學生的學術研究與關注中,高居要位的是台灣與東亞的歷史與政治。此外,這些學生也有比較豐富的政府與知識精英方面的人脈,因為他們那些通常是白人美國男性的教授,在進入學術界任職之前大多曾是派駐亞洲的外交官或政府、軍事官員,在成為學界人士之後,他們仍保有原本的人脈—且積極加以維繫,儘管也許僅限於非正式層面。如同哈佛大學文理學院院長麥喬治.邦迪(McGeorge Bundy)在一九六四年所言:

學術史上有個奇特的事實,就是區域研究的第一個重大中心……(乃是)戰略情報局。……設有區域學程的大學與政府的資訊蒐集機構之間,至今仍然高度相互滲透,而且我希望以後仍然如此。

實際上,黃啟明後來的雇主暨恩師道格拉斯.孟岱爾,在成為學術人之前就曾在二戰期間、戰後任派駐日本的海軍情報官。至於與台灣有關的例子,則以葛超智最為著名。他在一九六五年出版《被出賣的台灣》,因此在美國啟發了一個世代的台灣學生社運人士,而他曾是美國海軍軍官以及駐台外交官。此外,他還在戰後美國占領日本期間,開設了日本的第一個美國研究學程。

孟岱爾似乎完全認同亞洲研究當中那種明確親美反共的精神,把對於「那個區域」的知識視為一種手段,用來控制該區域各民族的行動與渴望,藉以支持由美國支配的全球霸權。一九五○年代,任洛杉磯加州大學政治學教授期間,他為《洛杉磯時報》寫了一系列文章,不但醜化日本國內新興的左派,也針對遏阻反美情緒的最佳方法提出建議。他把菲律賓描述為曾受美國監護的一個病態、不道德而又腐敗的國家,只因為在嚇阻共產勢力時扮演了支持性的角色,才得以稍微補救名聲。另外,他也主張夏威夷立州是「在我們的種族政策當中贏得亞洲人信心」的一個重要步驟,因為「自由國家對抗共產主義侵襲的全球鬥爭,其結果很可能會由亞洲的心意決定」。一九五四年十二月七日,他在一篇題為〈珍珠港有帶給我們多少教訓嗎?〉(Did Pearl Harbor Teach Us Much?)的觀點文章裡寫道:

美國大眾以及官員對亞洲的無知,在珍珠港事件後已有所改善,但我們有多少人預見了一九五○年六月二十五日的發展(韓戰爆發)?即便到了今天,有多少人學習亞洲的語言,或是對東南亞火藥庫有任何了解?珍珠港不論為我們帶來了其他哪些教訓,最重要的是讓我們意識到自己在公共與私人領域都必須更關注亞洲,以免問題倏然爆發面前,就像過去十三年來兩度出現的那種狀況。

必須了解亞洲,才能夠控制「亞洲問題」,以及為可能爆發的「東南亞火藥庫」做好準備—也就是預防美國的權力與全球霸權在未來可能遭受的威脅。孟岱爾採取的這些立場,在戰後亞洲研究的既定常態當中相當典型,也就是把自由主義的親美反共意識形態構成的道德與意識形態世界,視為理所當然的思考與行動基準。

看起來,黃啟明和其同學大體上並未意識到,他們的研究領域和美國政府的利益帶有這些糾纏不清的關係,不然就是他們對此關係並未抱持批判態度。也許不難理解的是,他們比較關注的是學業及在美國生活的地點,對他們自己與台灣有關的人生、命運以及渴望,會帶來什麼影響。與黃啟明交好且同為威斯康辛大學博士生的田弘茂,一九六四年寫信向孟岱爾指出:「我不能在這個國家待太久。我們必須設法推翻蔣政府。這裡的每個台灣青年都應該盡快拿到學位,這樣我們才能更全心投入做好組織工作。」

就這方面而言,他們一赴美求學,很快便發現了一個充滿豐富資訊和無窮可能性的龐大世界。黃啟明一抵達麥迪遜,立刻就成了威大台灣同鄉會的祕書。那是美國最早的一個台灣學生組織,當時甫成立不久。創辦人之一吳得民回憶道,當時既有的中國同學會由來自台灣的親國民黨學生領導,因而強烈反對該組織的成立。對於美國校園裡抱持台灣人認同的學生而言,此情形雖在後來成了頗為尋常的經驗,但吳得民對當時的異議懷有鮮明的回憶,顯示麥迪遜早已有國民黨的監控人員存在。實際上,到了一九六三年,威斯康辛大學教職員周烒明與他身為研究員的妻子吳秀惠,就已因為涉入台灣獨立聯盟(United Formosans for Independence)而被列入黑名單,兩人的中華民國護照也遭吊銷。劉兆民是在該年初抵麥迪遜的台灣學生,他記得,當時有個熱心的外省人學生親近他,一再告誡他不要參與台灣同鄉會的活動,也不要和周氏夫妻往來;後來有一天,他向這位朋友借車,卻在車上發現國民黨的文件和台灣報紙,才發現「這個友善的傢伙是個特務」。一九六四年來到麥迪遜的農藝學博士生林慶宏則回憶:「這是環境優美的湖畔校園,在那美麗的校區,台灣留學生圈中卻蔓延著莫名不安的氣氛。……不可想像的事情是發生在校園裡。」