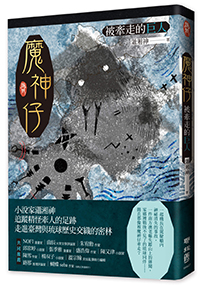

妖顏惑眾【魔神仔,水鬼,蛇郎君】套書組(加贈限量妖怪化身口罩套)

出版日期:2021-01-14

作者:天野翔、瀟湘神、長安

封面繪圖:愚星、潘家欣、Say HANa

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:672

開數:25開,長21cm×寬14.8×高4.4

EAN:4711132388497

系列:說妖

尚有庫存

「只要妖怪不見,恐怖的事情就能劃下句點吧?」

說妖小說家天野翔、瀟湘神、長安

追蹤精怪現身的足跡,

隨魔神仔、水鬼與蛇郎君,深入島嶼禁忌之地

★套書特贈「妖怪化身」口罩套

※ 贈品說明:

【B/S故事集 繪製】妖怪化身口罩套

產品介紹: 100% 聚酯纖維,吸濕排汗布料,10×14公分 [圖案會有2-3CM誤差]

天野翔《水鬼:橋墩下的紅眼睛》

傳說,水鬼只是怨靈,沒有明確的身形,也有人說水鬼矮矮小小,皮膚暗黑,手腳長著青蛙的蹼,一雙紅眼睛在水面下窺視。

目睹童年玩伴阿堯於戲水時溺斃的記憶,糾纏著日後的廖進良,潛伏為夢中那雙紅眼睛,伴隨他經歷八0年代海域對峙、戒嚴肅殺的金門前線,關於匪軍的謠言如隱伏的波濤。退伍後,回到家鄉,面對的是已為電鍍廠廢棄物破壞的水田。

小說家天野翔寫厄運的抓交替、寫水鬼傳說一如禁忌的象徵,要聽過這故事的人別接近水邊,切勿走近人心晦暗的赤眼妖物,以免發生意外。

瀟湘神《魔神仔:被牽走的巨人》

「魔神仔」是臺灣赫赫有名,在山間出沒的精怪。「牽走」這種說法,是臺灣人說明魔神仔將人帶到不可思議的地點所用的動詞。迷路的人發現自己居然不知不覺走到幾十公里之外、或爬到很高的樹上、渡過極為湍急的河流,又或是圍困於刺竹林中,當事人卻不明白是怎麼發生的,人們就會說是「被魔神仔牽走」。

記者羅雪芬為調查大學學弟、擔任機師的陳鑫垚於飛行航程中神祕消失的事件,來到舊友家鄉南方澳,聽聞鄰里談起他的奶奶陳黃慶子、外太婆玉城夏子過去失蹤的謠言。漢人繪聲繪影的「魔神仔」,對宛如受詛的家族,幾位帶有琉球血統、終戰後留在漁村的女性,心裡卻有另外的信仰。隨著深入別人家族的故事,調查將接近謎底?還是被牽走至歷史的密林?

小說家瀟湘神以精怪打造的懸疑故事、卻暗藏一則國族寓言;遍布海洋群島而變異的魔神仔,是穿越國界的存在,還是形構認同界線的深層恐懼意識?

長安《蛇郎君:蠔鏡窗的新娘》

據說蛇妖所在的府城近郊蠔鏡窗山,山壁有一片光滑的區塊;遠看光滑,但是近看則有層層紋理,就像是牡蠣殼一般,因此稱之為「蠔鏡窗」。傳說其中有個山洞,山洞裡住了一隻蛇妖,在清國時期,或是更早的時代,那隻蛇妖曾經出來害過人。祂曾一度被鎮壓,但是地震把祂震醒了……

日治三0年代中期的臺灣,迎來了文明思想,青年女孩接受新式教育、心嚮自由戀愛。翠玉和香香,一對就讀家政女學校的姊妹,在摩登時代關口,卻終究擺脫不去傳統家庭倫理的束縛,論誰也無法棄擲加諸少女身上的聘金婚姻制度。一場四月的大地震,引來死亡與惶惶不安,一件蛇郎娶親的耳語,在府城繪聲繪影流傳。臣服於命運安排的香香,隨婚嫁的隊伍深入蠔鏡窗山中,將會換來幸福,還是引入蛇洞?

小說家長安化身新時代少女,尋蹤無端消失的姊妹,為愛涉險,抽絲剝繭蛇郎傳說的謎團。

共同推薦(依姓氏筆畫排序)

NOFI (漫畫家)

曲辰 (大眾文學評論家)

朱宥勳(作家)

邱常婷(小說家)

張季雅(漫畫家)

盛浩偉(作家)

陳又津(小說家)

陳雪(作家)

楊双子(小說家)

溫宗翰(民俗亂彈執行編輯)

路那(推理評論家)

蝴蝶seba(作家)

作者:天野翔

本名王宥翔,臺大環工所博士候選人,臺北地方異聞工作室成員。

關心臺灣在地文史與環境議題。

曾參與工作室之《唯妖論》、《尋妖誌》、《光之屋》等創作計畫。

作者:瀟湘神

本名羅傳樵,作家、實境遊戲設計師,臺北地方異聞工作室成員,臺灣大學哲學所東方組碩士班,專長是儒學。性善論者。對人類學、民俗學、城市發展、腦科學等等有興趣。曾獲臺大文學獎、角川輕小說獎、金車奇幻小說獎、國藝會長篇小說創作補助等。著有《臺北城裡妖魔跋扈》、《帝國大學赤雨騷亂》、《金魅殺人魔術》、《殖民地之旅》、《魔神仔:被牽走的巨人》等長篇小說,並與多位作家合著時代小說《華麗島軼聞:鍵》、《說妖》、《筷:怪談競演奇物語》。其中以《臺北城裡妖魔跋扈》於二○二○年獲選為《文訊》雜誌「21世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選(2000-2020)」。

作者:長安

本名謝宜安,1992年生。臺大中文所碩士,臺北地方異聞工作室成員。

著有《特搜!臺灣都市傳說》,關心都市傳說與鬼故事的歷史性,與其中的政治、性別議題。

在工作室參與《說妖》、《臺灣妖怪學就醬》等企劃。

寫過一些小說,得過文化部補助和若干文學獎。文章散見於報刊雜誌與網路平台。

封面繪圖:愚星

此書出版的時候應該是25歲。

肉身還在研究所奮鬥,會開始畫漫畫、插畫和小誌出版應該算是巧合。很多時候把畫圖當作修行,夢想當個溫柔敦厚的大人但總是失敗。

2018年的時候做了《給一般人的家庭相簿》、《愚人船》、《looking for Maria》,之後也持續製作出版品。關心的事情一直在變但似乎也沒有變,會逐漸變得純粹吧。

封面繪圖:潘家欣

詩人、視覺藝術工作者。曾出版《負子獸》、《失語獸》、《妖獸》等詩集;2018年主編詩選《媽媽+1:二十首絕望與希望的媽媽之歌》,2019年出版《藝術家的一日廚房》。插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》、《童言放送局:日治時期臺灣童謠讀本(2)》等。

⬛ 封面繪圖:Say HANa

《水鬼:橋墩下的紅眼睛》

水鬼:橋墩下的紅眼睛

後記

《魔神仔:被牽走的巨人》

魔神仔:被牽走的巨人

後記

主要參考資料

《蛇郎君:蠔鏡窗的新娘》

蛇郎君:蠔鏡窗的新娘

後記

《水鬼:橋墩下的紅眼睛》

一

民國七十四年夏天的金門,作為反共的前線,仍瀰漫著戰地特有的肅殺。

那天,正如同氣象報導所說,漫天的烏雲逼近灘頭、越過哨口,島嶼全被沉重的低氣壓籠罩。暴雨來得又快又急。

米粒大的雨珠,落在金門的海岸上,在漆黑的夜裡激起凶猛的浪花,小艇在港內載浮載沉。強風吹過海邊營房的通風處,沿著長廊狂奔,發出挑釁的咻咻聲。

外頭的大雨打在屋頂上頭,交疊的雨聲彷彿迴盪在他界。儘管雨水沒有濺進多少,但濕氣全積在營房裡,牆面就要透出水來。

滴答,水珠就這麼落到廖進良的眉上,沿著他臉頰的弧線滑下,在黝黑的皮膚上留下一道水痕。待水珠重新在下巴匯集,那股異樣的觸感已經無法忽略,他才用長滿厚繭的手抹去。

對於快要退伍的廖進良來說,營房的漏水與各種狗屁倒灶的鳥事,已經見怪不怪。年久失修,加上缺乏預算,無論再怎麼反應也只得到共體時艱的回應。

焦躁隨著血液在體內流竄,讓人發癢,但廖進良已經學會無視。

他試著想像三週後回到臺灣,女友怡萱在車站等他的光景。

不,他知道那早已無法實現。

廖進良能做的僅有盯著天花板的燈光,找尋躲藏在壁癌牆面的那雙紅眼。

懸掛在天花板的白熾燈泡閃爍,發出滋滋的聲響——

「你們知道嗎,昨天阿興那連好像有人被水鬼摸掉。」

坐在廖進良對面床鋪的林威豪說。

他的身材高大、壯碩,一雙濃眉大眼,渾身散發陽剛的氣息。

林威豪家是在彰化經營電鍍廠的,從小到大出國的次數,用一雙手腳也數不完,對連飛機都不一定有看過的農村子弟來說,可說是見多識廣。同寢的人最喜歡聽林威豪說些國外的奇聞軼事,或是他不知道從哪聽來的鬼故事。

所以當林威豪低沉的嗓音跳出喉間,同寢的目光就全集中在他身上。不用多說,大家都聚了過來,以林威豪為中心圍成了個圈。就連綽號「天兵」的那人,也被拉到一旁。

天兵與林威豪不同,不僅相貌沒有特色,全身上下還散發出陰柔的氛圍。然而這並不代表順從。廖進良在他漫不經心的眼裡,看到的是我行我素。

儘管廖進良能夠理解天兵表現出的扞格不入,可能源自於他受的美式教育,但廖進良肯定這不全然是他惹人怨的原因。要不是林威豪出手罩著,這天兵肯定會躺著提前退伍。

他不否認林威豪的舉止帶有點幸福者特有的天真、自我滿足,會對不受群體接受的人伸出援手。他也感受到林威豪在和自己與天兵相處時,流露出一股自信—像深潭裡的一條魚,藏得很好,只有在牠從腳邊輕輕滑過,才能感到牠的存在。

廖進良並不討厭這種好意。

只見林威豪壓低聲音地說。

「憲兵整天在他們連上進進出出。」林威豪用手在脖子抹了一下,「聽說是一刀斃命,和之前小金門發生的一樣……」

「曾經,在小金門有一個無頭連,整連的人被摸上岸的共匪水鬼殺害。聽說整間寢室被浸在暗紅色的血泊中,順著血液滴落處看去,會發現床上躺著一具具的屍體,彷彿和睡著時一樣。但再靠近一點,每具屍體的喉嚨都被劃開,左側臉上血淋淋的,什麼也沒有。」

「我跟你們說,無論是國軍的蛙人還是共匪的水鬼在結訓時,都要求到對岸拿一件東西回來—耳朵。耳朵重量輕,又能代表殺了人,是最好的『伴手禮』。兩岸就這麼禮尚往來。」

林威豪總是知道哪裡該停頓,哪裡又該做出手勢,每個動作無不挑動觀眾的好奇心。

「你會不會被騙了,共產黨的蛙人哪可能這麼厲害?」

林威豪講得正精采,天兵竟出聲打斷。他才一開口,四周便響起了噓聲。但天兵也不愧是天兵,一雙眼直盯著林威豪,一點也不對擾亂大夥的興致感到抱歉。

「如果真的這麼嚴重,為什麼新聞沒報?」天兵說。

「幹,這種事情怎麼會報。」「你是要讓長官幹不下去喔!」

儘管與對岸的局勢因為與美國斷交、退出聯合國再度變得緊張,但水鬼的事蹟早已是多年前的傳聞,大夥也不是真的相信,更多是對於天兵的行為不滿。

其他人一邊罵著,一邊又打又推。儘管只是打鬧,但不滿的宣洩仍像是外頭的風浪一波接著一波,而天兵就是海面上載浮載沉的溺水者。一股惡心感湧上廖進良的喉間。

「這傢伙不信的話,就讓他去阿興那邊看看如何?」

外頭還持續下著大雨。突然間,轟隆巨響,落雷打在不遠處,閃光照得天兵一臉慘白。四周的手全伸了過來,架住天兵的手腳。

門外的那片雨霧,漆黑得要將一切給吞沒,但折射著營房燈火的閃光,又讓人有什麼東西藏在裡頭的錯覺。說起來,人的腦袋就是這麼神奇,只要給了個起頭,就會自行建構出完整的恐懼—那片雨裡就好像躲著一個又一個的水鬼,他們手中的短刀閃爍,護目鏡下的雙眼露出赤色的凶光。

在那群水鬼裡,還站著一名個頭嬌小的身影。

他既沒有穿著迷彩服,也沒有帶著護目鏡,只是赤裸上身,用一雙赤紅的眼直視廖進良。

《魔神仔:被牽走的巨人》

通過長長的縣道,就是海了。羅雪芬下了計程車,拖著行李走上斜坡,這條赤裸乾裂的水泥道路與海岸平行,漂流木被白沙覆蓋,些許奮勇的綠從潮間帶上方的石頭縫裡鑽出,整個海灘看來就像荒蕪的時間沙漏。在通往海灘的細小階梯旁,貼著意外溺死事件頻繁的告示,提醒遊客注意安全。

根據計程車上看到的景色,她覺得這個海港跟她記憶中沒太大差別,但也可能變了很多,只是她沒注意到。上次來是十幾年前的事,別說細節,連印象都很模糊,只記得瑣碎的片段,像在懸崖的岩石旁嬉鬧,或是豔陽下徒步走過巨大、白色的橋,橋旁曬了漁網跟琳瑯滿目的魚乾。

這些記憶真的太零碎了。沒辦法,當年她只是跟著社團出遊,領隊的同學帶她到哪裡,她就跟到哪。甚至在抵達目的地前,她還不知道這裡是南方澳;那時他們是來看南天宮的金媽祖,據說兩百多公斤重,價值上千萬,隨著國際金價波動,甚至可能上億,因此這尊金媽祖被當成重寶供奉著,廟裡到處是監視器。

時至今日,雪芬根本想不起那個金媽祖的大小跟樣貌,只記得當時感到「俗不可耐」——但這種想法只不過是年輕的傲慢。作為社會線記者,她已深知金媽祖不只是炫富,還關係到地方凝聚力。

記憶中,她對媽祖毫無興趣,只是兩手合十朝媽祖拜了拜,盡到禮數,就走出廟門。廟門正對著漁港,滿滿的船隻水洩不通,它們到底要怎麼出去?這麼想的時候,廟口的陳鑫垚指著右邊說:「我老家就在那。」

那是很突兀的話題,但另一個社員很感興趣,立刻追問:「這裡是你老家?那你應該很熟南方澳吧!這附近還有什麼好玩的?」

雪芬也不記得鑫垚當時的回答,隱約記得他說「我老家背對著海,既是南方澳又不是南方澳,在南方澳的裡側」,因為這話有些莫名其妙,甚至故弄玄虛,所以她還留著印象。好像也有人繼續追問,但話題很快就被拋下,畢竟南方澳不是終點,他們還急著趕路;不管鑫垚多熟悉南方澳,都不會臨時改變行程。

「是今天入住的羅小姐嗎?」

民宿老闆客氣地問,看來今天除她以外沒人入住了。雪芬說「是啊」,拿出證件,老闆檢查後領她到房間,笑著說:「這裡風景很好喔,能看到海景,天氣好的話特別漂亮。」

就像老闆說的,這間民宿位於海灣末端,雖然有點距離,但能看到最遠方的岬角;可惜房間裝潢有些俗豔,像要裝潢成大飯店,卻資金不足,只用了廉價品,結果沒了富麗堂皇,連海邊住家的情調也沒有,相當可惜。

從窗戶看到的這片海岸,有部分被房子擋住。沿著遠方岬角而來的海灣,本該蜿蜒如少女的微笑,這幾年來已是知名觀光景點,稱為情人灣;要是天氣好,想必能讓人打從心底溫暖起來吧?但今天只看到灰綠色的海,海浪匍匐席捲而來,轟轟如雷,無情又陰鬱。

「情人灣」聽來浪漫,卻沒改變海的本質;這片海繼承了臺灣東海岸的危險性格。往海的方向走,即使一開始很淺,也會在某處驟降;要是一時不察,很容易發生意外。美麗與死亡總是鄰近的——這麼說或許讓人想到激情的危險,紅與黑,愛與死,玫瑰與槍,但這片海存在的是截然不同的東西。

羅雪芬向老闆道謝,關上門,放好為數不多的行李,把手機拿出來,打開錄音程式。

「二○一五年六月十二日下午四點,剛剛抵達南方澳民宿,這裡是陳鑫垚的故鄉,雖然沒什麼根據,但或許能找到他失蹤的線索。我已經試過好幾條線,全都碰了壁,要是這裡還找不到的話——」

說到這,她不知該如何繼續,按下暫停。

陳鑫垚是她大學社團認識的學弟,兩人很聊得來。雖然當時社團流動著濃郁的求偶氣氛,但他們沒發展出曖昧關係;羅雪芬對他的好感無關男女,而是他與周圍的距離感讓雪芬感到舒適。畢業一、兩年,雪芬還會找社團學弟妹出來吃飯,包括鑫垚。但隨著她越來越忙,這份關係便疏遠了。陳鑫垚不太用臉書,雪芬無從得知他的近況,本以為不會再見,但這位學弟的消息卻以預想外的形式再度傳進她耳中。

她坐在床上,緩緩躺下,放鬆成大字形。由於長期失眠,她一碰到床就想睡,但又做不到,因為她的身體與大腦總是保持毫無意義的緊繃,在墜入睡眠的瞬間驚醒。她試著整理迄今發生的事。

七天前,一班臺灣飛往日本的客機在關西國際機場降落,但旅客被禁止離開,直到兩個小時後才允許入境。這件怪事肇因於機長陳鑫垚在駕駛艙內神祕消失,副機長向塔臺報告後,為了確認陳鑫垚的行蹤,機場人員在飛機降落後立刻登機搜查,但找遍所有角落,都沒找到機長。

登機人數與離機人數不合會引發問題,這點雪芬很明白。譬如,可能有人偷渡。雖然透過客機大剌剌偷渡實在太蠢,更別說出入境有各種檢查,幾乎不可能,但既然知道少了人,還是機長,就不能裝成什麼都沒發生,因此機場高層立刻開會討論,乘客被關了兩個小時,直到機場高層跟官方有了共識,下達指令,乘客才被解放。從這件事涉及的層級看,兩小時已經算快。

既然發生了這等怪事,消息傳回國內,立刻就上了新聞,引起網民熱烈討論。不到短短一天,網路上竟出現一種陰謀論,認為陳鑫垚是日本派來的間諜,機場人員登機搜查,其實是將他包庇起來,這才能解釋他怎麼在飛機上消失。

看見那些陰謀論,雪芬心裡有某種情緒安靜地燃燒。

且不論日本有沒有派間諜的必要,至少雪芬知道,陳鑫垚不可能是間諜。雖然十年沒見,但她記憶中的學弟絕對稱不上機靈,當年他總在社辦看書,明明社辦也放漫畫,他卻只看自己帶的小說。雪芬最常看到的是陳舜臣的《琉球之風》,早就被翻爛了;有時他也向雪芬推薦小說,用修長的手指指著泛黃書籍上的段落,一副文學青年的姿態。

當然,也不能說文學青年就不可能變成他國間諜,畢竟她也見過許多遭到命運惡意戲弄的人,但光是有可能,不表示她會相信。這或許能說是她對事物本質的洞見,有些本質連命運都無法侵犯;鑫垚是很纖細的,他敏感孤獨的靈魂,不可能成為間諜——但這樣的人,卻成為網路茶餘飯後的妄想材料,讓雪芬無法諒解。她明白,道聽塗說、加油添醋都是人性的一部分,無可奈何。但要是輕易向人性的輕浮妥協,身為記者的價值何在?

所以她主動向上級請纓,現在各大報紙都在報導陳鑫垚的事,但多半以日方聲明、我國政府聲明、航空公司聲明為主,關於陳鑫垚本人的調查與報告卻付之闕如;羅雪芬說,那些報導根本不想瞭解陳鑫垚,只想消費他,越是虛構,娛樂的成分就越強,這種東西稱不上報導,她能提供兼具真實與力量的東西。上級同意雪芬的請求,要她寫一篇以陳鑫垚為中心的報導,但要夠吸睛,若是陳腔濫調,可不會讓她刊登。

果然上級在乎的還是可量化的新聞點閱率吧?這點雪芬很清楚。而且她追求的也不是真實或力量那樣純粹的事物。網路上的閱聽大眾將速食情報囫圇吞下,發表的言論看似經過思考,其實不過是隨波逐流;既然如此,她的新聞即使不能擾動流向,也能吹皺一池春水。身為記者,她追求的不是真相,也不是正義,而是尊嚴——沒有人該被輕易侮辱。其實就算不是舊識,雪芬也會盡力維護,但過去這段因緣,讓她處在更接近真實的位置,這也是上級同意讓她自由發揮的資本。

但意外的是,即使雪芬自認大學時跟鑫垚關係不錯,調查起來卻處處碰壁,她甚至懷疑起自己是不是真的認識鑫垚了;職場上,鑫垚的同事對他印象都很好,但要說與誰特別熟,卻也沒有。他與所有人都保持距離,從不談論私事,唯一的例外,就是曾提過有位交往多年的女友,但那位女友叫什麼、從事什麼職業,卻沒人知道,也沒人見過照片,甚至臉書上都沒有「穩定交往中」的資訊。

怎麼會這樣?即使社會評價不差,鑫垚在同事眼中竟是謎一般的人。

《蛇郎君:蠔鏡窗的新娘》

送親到蛇郎君家那一夜,翠玉走在隊伍中,為香香送行。送親隊伍中除了翠玉,還有許多女人—但是那些女人,雖然有人的樣子,行為舉止卻不像是人,反而像是傀儡。翠玉覺得好孤獨。這樁婚事打從一開始,就不應該存在。

她靠近花轎,握住香香的手。這是她在暗夜中唯一的光明了,香香穿著新娘婚服,美得不可方物,卻有一種難以言喻的悲淒。翠玉想起,白色曾經是屬於喪事的顏色。對於其他人而言,婚姻或許是另一段人生階段的起點,但對於香香來說,宛若為自己送終。

她已經好久沒看到香香的笑容了。

就算這是最後了,也讓她再走一段路吧。就算是最後,也要讓最後像是花季尾聲一般,熱烈綻放。只要還能牽著香香的手,她就不會感到孤獨。

一

翠玉在玩草。

身後是阿窗婆的土角厝,裡頭傳來母親和舅舅跟阿窗婆說話的聲音。夏日的下午極為漫長,空氣彷彿靜止,一旁的甘蔗園種著高過她的甘蔗。翠玉被吩咐把長輩們吃剩的西瓜皮拿到外頭丟棄,翠玉看著甘蔗的影子,就入了神。

比起翠玉所居住的府城市區裡嘈雜的市聲,鄉間的風景讓她感到自在。翠玉很難說明這是為什麼。他們家開水果行,對於那些被摘採下來的、置於禮盒中的果物,翠玉總有憐惜,覺得它們離開了土,好可憐。

甘蔗影子變長的速度極為緩慢,翠玉漸漸感覺到無聊。她撩起長衫下襬蹲下,把地上藤蔓的葉子摘下來,摺成小船,一艘艘地排列起來。剛剛丟棄的西瓜皮已經爬上螞蟻了。她也不怕蟲子,反而把小船移到螞蟻附近,看著牠們爬上過船隻。螞蟻頭上的兩隻觸角靈活地動著,翠玉看著有趣,把手移到螞蟻旁,讓螞蟻爬上來。螞蟻爬過少女的肌膚,令翠玉有輕微的搔癢感,一個忍不住,就把螞蟻甩了出去。她身子重心不穩,踩到了一旁的草叢。她看見草叢下有個狹長的身影穿過,那個身影到遠處後立起來,碧綠的雙眼盯著她看。

是蛇。

那是全身翠綠的小蛇。她並未感覺到恐懼,反而與蛇四目相對了一會。蛇是會吃人的嗎?儘管晶瑩的蛇眼銳利,翠玉無論如何凝視,都看不出任何惡意。

這時她聽到了後頭母親叫她的聲音。

「你在做什麼?」

翠玉轉頭,再回頭,蛇已經不見了。母親的聲音聽起來帶有怒氣,趁母親接近之前,翠玉急忙把果皮與小船都踢亂,還是沒躲過母親的目光。

「你又在玩泥巴嗎?都公學校卒業的人了,怎麼還這麼不端莊,這樣怎麼嫁人呢?香香比你小,人家都比你懂事。」香香是翠玉的表妹,比翠玉小幾個月。性情溫淑嫻雅,很得沈家長輩們的疼愛。從小,翠玉就被說要向香香看齊,只是她從來做不到。

「別怪翠玉了。」阿窗婆說。

阿窗婆從屋子中走出,看來她跟舅舅、母親的事已經聊完了。看到阿窗婆,翠玉感到安心,阿窗婆在時,總不忘幫翠玉說話。

翠玉母親平時很倔強,但是被阿窗婆一說,也不反駁。阿窗婆總有讓舅舅與母親乖乖聽話的神祕力量。阿窗婆年事已高,瘦小的身子走起來有點晃,她走到翠玉身邊,抬起頭端詳著翠玉。翠玉有種被看透的感覺,因此低頭,看到了阿窗婆的手上懸著一隻金玉鐲,在陽光下反射耀眼的光澤。為何住處簡樸的阿窗婆,會有如此華貴的玉鐲?翠玉不解。

阿窗婆注意到翠玉的目光,拉起她的手,把金玉鐲脫下來,放到翠玉的手上。

翠玉沒有懂阿窗婆的意思,只是接過玉鐲,仔細看了一圈,又把玉鐲還給阿窗婆。阿窗婆見到翠玉將玉鐲還給她,有點訝異,但隨即露出理解的神情。

「你們翠玉啊,將來是要做大事的人。」阿窗婆說。

這是阿窗婆第一次認真看著翠玉。從來,這些預言都是屬於香香的。翠玉從小就會背,那句舅舅與母親時常掛在嘴邊的話:「香香是振興沈家的關鍵。」但從小,香香並沒有什麼特出之處,頂多是相貌出眾、從小特別得人疼,以及農曆七月和進廟裡容易頭疼而已。但香香的任何徵兆都讓家中人大驚小怪,這或許代表著什麼,也或許其實沒什麼。只是這種大驚小怪從來只屬於香香,翠玉一直都覺得,這種大預言沒自己的事。

但這是翠玉第一次嘗到了甜頭。

據說沈家風華當頭之時,阿窗婆是沈家的重要幫手,於眾僕人之中頗有威信。在翠玉的曾祖父母去世之後,阿窗婆繼承了曾祖父母族譜上的字,因此才叫阿窗婆。她看著舅舅與母親長大,兩人在祖母去世之後,遇上所有大事,總是會來請教阿窗婆。他們說阿窗婆是算命仙,總是能預言吉凶。翠玉是受現代學校教育的,不信怪力亂神之事,但總有時,她會好奇,是否芸芸眾生之中,總有一兩個人,有他人難解之異能。因為這種稀世之人過於罕見,因此尚未被世間的科學證實。而擁有敏銳目光的阿窗婆,總讓翠玉有這種想法。

阿窗婆所說的會是真的嗎?

蟬聲高鳴,熱風吹過。甘蔗的影子好像又清晰了一些。翠玉只想記住這一瞬間。