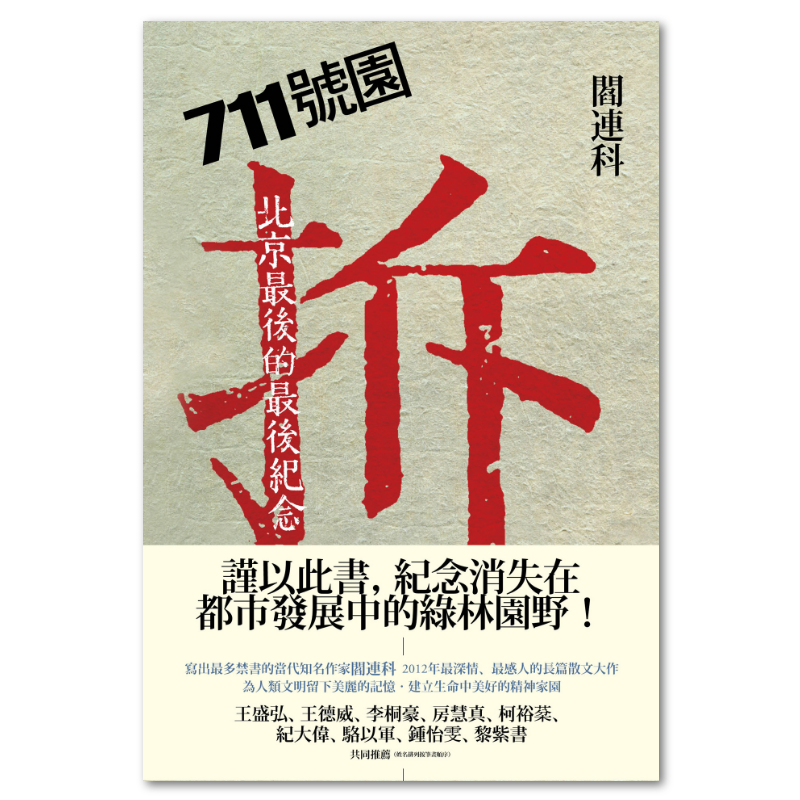

711號園:北京最後的最後紀念

原書名:711號園:北京最後的最後紀念

出版日期:2012-05-04

作者:閻連科

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:296

開數:25開(21×14.8cm)

EAN:9789570839814

系列:當代名家

已售完

21世紀版梭羅《湖濱散記》

謹以此書,紀念消失在都市發展中的綠林園野!

711號園是城市對大自然膜拜的教堂

是神聖的大自然用最溫柔的話語傾訴的一則故事

無論挖土機將如何摧毀一座為城市帶來餘裕的園子

只要野草每天能在水泥縫隙做著最頑強的抵抗

怪手永遠也拆不了711號園能填滿的安頓與富足

寫出最多禁書的當代華文文學知名作家閻連科

嚮往大自然,逃離都市生活

2012年最深情、最感人的長篇散文大作

為人類文明留下美麗的記憶

建立生命中美好的精神家園

王盛弘、王德威、李桐豪、房慧真、柯裕棻、紀大偉、駱以軍、鍾怡雯、黎紫書

共同強力推薦(姓名排列按筆畫順序)

711號園,是北京城市中的最後一片淨土。

閻連科在《711號園:北京最後的最後紀念》這本長篇散文集裡,

描述了一個封閉在「711號園」中迷戀自然的「精神病患者」,

尋求自我在大自然中的一種釋放與回歸、所憧憬的桃花源社會,

和諧美好,沒有戰亂,自食其力的社會。

在閻連科的筆下,「711號園」的主人與世無爭,不在乎城市的奔忙,也不趕著達成經濟GDP,「711號園」一望無際的綠色美得教人觸目驚心,迎春花、連翹、月季樹、吊蘭樹、白蒿……顏色各異的植物繽紛了園子的四季,靜靜的姿態下,暗地正進行一場愛戀與戰爭;麻雀、啄木鳥與遷徙鳥則盡情展演著牠們的歡笑與悲傷。牠們與人們和諧共存,正如天地初始、萬物平等的模樣;那隻難產的羊、找不到家的流浪狗、受凍失去了孩子的貓咪正奮力向人們證明生命本身的質地,比充裕的金錢還教人激動。

「711號園」一草一木、一花一蟲都有著自己的情感、品格、喜怒哀樂,它們才是這座園子的主人。

當「711號園」面臨突然被拆遷的厄運,閻連科的711號園:北京最後的最後紀念》正是為紀念這片世外桃源的疾書呼救。

作者:閻連科

1958年出生於中國河南省嵩縣,1978年應徵入伍,1985年畢業於河南大學政教系、1991年畢業於解放軍藝術學院文學系。

1979年開始寫作,主要作品有長篇小說《日光流年》、《堅硬如水》、《受活》、《為人民服務》、《丁莊夢》、《風雅頌》、《四書》、《炸裂志》、《日熄》、《速求共眠》《心經》等;中、短篇小說集15部,散文、言論集12部;另有《閻連科文集》17卷。

曾先後獲第一、二屆魯迅文學獎,第三屆老舍文學獎和馬來西亞第十二屆世界華文文學獎;2012年入圍法國費米那文學獎短名單,2013年入圍英國國際布克獎短名單。2014年獲捷克卡夫卡文學獎。2015年《受活》獲日本「推特」文學獎,2016年再次入圍英國國際布克獎短名單,同年《日熄》獲香港紅樓夢文學獎。2017年第三次入圍布克獎。2021年榮獲紐曼華語文學獎。其作品被譯為日、韓、越、法、英、德、義大利、西班牙等30多種語言,出版外文作品百餘部。

2004年退出軍界,現供職於中國人民大學文學院,為教授、作家和香港科技大學中國文化客座教授。

引子

農具

農具

農具在超市的尷尬

一把鐵鍁的命運

一張鋤的新生命

耕作與菜蔬

我的菜園

常食菜蔬的故鄉

日記之一──一畦芹菜的生長史

日記之二──一棵絲瓜的前緣今生

日記之三──榆樹的小白菜

菜園外的菜蔬們

花草

寂梅

迎春

桃紅李白

連翹

路野草族的生長權

路野花盆

一棵月季樹

一柳吊蘭樹

白蒿

草秋悲喜

林木

對一棵失去的槐樹的追憶

雜樹林

林中的蘑菇

柳樹的義情與語言

美國椿地下根鬚的爭奪戰

楝與槐的生死戀

刺探植物私生活的癖好

落葉

昆蟲們

王國園

螞蟻軍

黃裙馬蜂

臭斑蟲

蝴蝶的舞殤

關於蜻蜓

螳螂

蟬、蝽、瓢蟲和蟋蟀

鹿背上的鳥

麻雀的歡歌笑語與悲傷

啄木鳥

留鳥與遷徙鳥

鹿背上的鳥

刺蝟

難產的羊

一條找不到家的土著狗

園子裡的流浪貓

庭院照相冊

葫蘆

西瓜

櫻花與茄子

木槿

指甲花

竹

吊蘭與鴉鳥

庭院碎記

冬天

無名湖

鐵路

冬園

雪

塌陷的山包

冬後

引子

我最初踏進那處園子時,一望無際的綠色觸目驚心,使我惶惑愕然。景色打在眼上,有青白的聲響,如同加勒比海岸的人第一次看見冰時,用手觸摸,發現冰是火的,滾燙擊手。原來,野生的丁香樹林,在六月盛夏中散發的涼氣會如冰塊對酷熱的爭鬥。而最終,酷熱不得不借助風和落日送來的體面台階,悄然退去,如同武戲的卸台落幕,一場安靜的文戲,開始了它偉大的劇情。

北京的繁鬧裡,有這一處清靜,正如俗世有了它的宗教。711號園子,事實上就是一個城市對大自然膜拜的教堂。而我們,正是從凡塵進入教堂被神聖震撼的人世塵子。門是敗的,路是破的。二十幾年來,荒草每天都在向水泥路面對它的占有做著頑強的抵抗。而今,在時間的協助下,它們終於可以在路的中央──心臟管脈裡紮根生長,開出黃色的小花,似勝利之旗的獵獵微笑了。

無法相信,在北京西南四環的近旁,會有近千畝的野園綠地,遺落在三千萬人口雲集紛遝的都市。三十年前的北京地圖上,這兒無名無姓,一片荒野;二十年前的地圖上,這兒有了名字,叫花鄉公園。2010年印製的北京地圖,又正式更名為花鄉森林公園,行政區域編碼為北京市豐台區花鄉郭公莊711號;郵遞區號:100071;電話序編為83局。園子裡丁香片片,徑無直道,曲彎有致,譜寫著情理十足的人與自然的傳奇故事。說這兒在二十五年前,是北京的一個高位領導,忙碌之餘到這兒釣魚歇心的地方之一,後來星轉鬥移,政壇變幻,國家領導一下臺休息,這個公園再也沒有要人在戒嚴之後守門出入,而最終淪落為百姓練拳調嗓的舞台,成了廢棄野生的民間公園。

想到為了一個人、幾個人的釣魚休閒,要為他們在寸土寸金的北京避讓出千畝耕地,植樹養木,栽草種花,以供人家閒用,不免難以使人相信。然仔細想想,也盡在情理。歷朝歷代的皇官達人,也幾乎人人皆此。皇貴除卻正宮堂娘,還有三宮六院,妃子三千,行宮遍佈大江南北。這也是一個民族的文化傳統。權力終歸是一種享用,沒有這些宮院妻妾,權力大約也就失去了威嚇意義。

沒有權力,就不會留下這個園子。沒有這個園子,幾年前六月間我炎熱的腳步,便不會踏上這幾無他人的711號的行政荒園。那麼,我也就無法在六月二十六日裡,用幾十分鐘的時間,在園子內約略地走了一圈,做出了我人生中的重大決策:傾其所有儲蓄,加上簽名蓋章的借條和內疚歉意及園子主人對我寬愛的信任,立竿見影地在那園裡租下一隅土地房院,開始了我這一生最為奢靡的一段詩棲的人生。

園子裡的流浪貓

711號園,外有石砌圍牆,內有湖水樹木,家家一個小院種菜養花。實在說,家居北京,在那園裡你不是居住在紅牆的中南海,也是住在比中南海更為不飾人工雕琢的大自然的中南海。那兒是昆蟲、鳥雀的暢樂園,是家貓家狗們夢不到的自然烏托邦。但作為被命運拋棄的流浪貓和流浪狗,到了那兒就徹底地飢餓不保,災難深重了,如同被置放於沙漠荒野的流放者。

最初不知哪天家裡的門口出現了一隻貓,因為牠飢餓的叫聲,換去了一把狗糧的關切。後來這隻灰黑的貓,亮明了牠流浪的身分,以此來驗證我們家的善良和冷漠。還有我家那兩隻每天都高枕無憂到衣來伸手、飯來張口的啃老族的狗,也向那隻灰貓洩露了我們沒有能力拒絕貓、狗光顧的天機。從此,那隻貓就在每天飢餓時,來到我家院裡,跳到我家窗台上,﹁喵喵﹂地叫著,向你示弱示衰,不由你不把狗糧拿去慰問牠,以滿足我們深愛動物、不合時宜的榮譽感。但是,一個問題就從這隻灰貓的得意忘形和對天機的不能守口如瓶開始了。牠一定在自己吃飽肚子後,因為忘形的傲慢,在某個地方以自己四仰八叉的姿勢,躺在陽光之下,顯擺自己美食鼓脹的肚子,而引來了更多的無家可歸的貓。或者,牠曾經拍著自己的肚子,向那些飢餓的貓們吹牛道:﹁走!我帶你們去。﹂從此,我家院裡就不再是一隻流浪貓,而是迅速增多到了五六隻。從動物商店買回的貓糧,原來一袋可以對付兩個月,現在最多半個月,而且那些沒有吃飽肚子的貓,還會在我的腿上撒嬌地叫著呢喃著,用嘴、頭和脖子反覆反覆地蹭,直到你滿足了牠的願望,牠才會到沒人居住的鄰居家院內的一個涼亭下,安穩地臥下來,閉上眼,睡個小覺,或者樹上樹下地瘋跑一陣子。

我家的白狗和黃狗,以自己的美食,換來了快樂的敵人和遊樂場上的搭檔。從此,把吃飽睡足後的寂寞,打發在那一群貓身上。牠們誤以為,貓們對牠們倆的警覺和見了就跑的讓步,是下級士兵見了上級軍官的尊重和膽怯,便愈發地把自己放在將軍的位置上,向貓們橫挑鼻子豎挑眼地指責與呵斥,豎起尾巴嗡嗡地叫著,小狗也顯出了大獅子的威風來。而那些野貓們,從開始對牠們的驚恐與讓步,到發現兩隻寵物的狐假虎威,前後不過用了幾個回合,就證明狗們除了叫聲有一種虛張聲勢的威嚴外,而真正在跑步中爬高上低、轉瞬間的越牆上樹,對狗們來說,幾乎是完全無能為力的事。於是,在和狗們的對峙中,流浪貓也顯出了堅守陣地的勇氣,弓起身子,炸起背毛,也讓那些來勢洶洶的狗們,突然感到不得不在進攻中謹慎和猶豫。也就在猶豫之中,大膽的貓會迅速地在狗臉上猛抓一下,摑去一耳光,調頭就跑,抓住狗在憤怒中快要追上牠的那一刻,翻過圍牆或跳到窗台上,最不濟也可以隨時爬上到處都是的某棵樹身上。

而這時的狗,在樹下除了被戲弄後汪汪亂叫的望樹興嘆外,就是一跳一落地對著貓徒勞無益地原地跳高的表演了。這時的貓,臥在樹杈上,沐浴著習習的涼風和從樹葉中漏落的一團一圓的陽光,那種勝利者的得意,和樹下失意者狗的沮喪,形成鮮明的對比和風格迥異的演出,直到我們從家裡出來,呵斥著把狗叫回去—也給永遠捉不到貓的狗一個退場和面子。而這時,在狗消失後,貓們會因為一場演出在牠還沒有盡興時不得不閉幕收場,也稍稍感到了失望和不該。於是,懶洋洋地從樹上爬下來,重新相聚了吃飽肚子四散開來的同類好友,在那鄰居空院的涼亭下、石凳上,晒著太陽臥下來,幸福地彼此戲耍打鬧一陣後,唱一段喵喵喵的歌,就都各自找著最舒適的地方小憩了。

流浪貓在這園裡因為我們的出現,又發現了一處來者不拒的食品供應站。而且可能在牠們認定的供應站中,我家一定是最為慷慨大度的。如果牠們可以給人類評比下發慷慨善良獎,牠們毋須投票就會一致同意把獎狀發到我家裡。

在那年的夏天中,在牠們毋須為食而憂的日子裡,牠們中間的愛情故事有所結果了。每天餵貓時並不覺得牠們中間少了一個誰,﹁胖黑貓﹂、﹁老黃貓﹂、﹁花狸貓﹂和﹁小白﹂、﹁小黑﹂等,我們以牠們的體型、顏色分別賜牠們一個親昵的名—真的沒有發現牠們中間有誰幾天不在隊伍中。可在一天上午時,老黃貓在別的貓都吃飽離開後,又虛弱地出現在我家窗台上。隔著窗台為牠送去了很大一把貓糧後,卻見牠只狼吞虎嚥了幾口,就又忙忙匆匆地離開了,彷彿身後有牠放不下的事。讓目光尾逐在牠身後,卻看見在鄰居家空盪無人的草地裡,還有四隻老鼠大小的貓崽兒,個個天真活潑,在那草地裡膽怯地等著母親的歸來。

而那老黃貓,回到草窩給孩子餵了一陣奶,自己就又推開孩子們的吮吸,跑回我家窗台吃那些牠未及吃完的貓糧了。

四隻小貓的出現,讓我家的生活充滿了無限的樂趣與擔憂,也讓貓們的內部,出現了裂痕與矛盾。因為老黃貓要餵養四個孩子,牠對同類變得凶狠到意外和無情,所有給牠們的狗糧、貓糧和從飯局的桌上提回的肉菜,牠都以怒吼來阻止別貓的食欲和飯餐。而這時,一定是和牠有過情愛關係的大黑貓,就做了錯事樣蹲在一邊上。可別的小黑、小白和花狸,因為和牠並無情感糾葛對牠的霸道就不予理解寬容了。因此間,每天晨昏兩次餵牠們時,就有可能點燃一場牠們內戰的導火索。為了不使牠們同室操戈,我得用五個食盆分散到五個地方去,讓牠們彼此美餐時,相距甚遠,用不著因為貪婪就反目成仇打起來。

終於的,甚為感人的一幕發生了。給每個貓分開餵養時,大黑貓從來都守著屬於牠的一份不動彈,任憑多麼飢腸轆轆都只是臥在牠的食盆邊,等著黃貓吃完牠的食物再到這邊補進幾口後,大黑貓才會把黃貓留給牠的或多或少吃進去。這是黑貓在向我們宣布牠對黃貓的忠貞不渝的愛,也在證明牠對子女們的責任心。直到二十幾天後,那四隻小貓可以試探著從草地走出來,跟著母親吃些我家特意為牠們準備的貓糧和碎肉塊,直到小貓上百次地從窩裡出來又膽怯地退回去,退回去又被對外面世界的好奇誘出來,循環往復,來來回回,牠們用牠們極為脆弱的膽量,證明了我們家除了對牠們可愛的讚賞,絕無把牠們從母親身邊帶走的惡意後,才敢隨著母親和父親到我家院裡走一走,到我的菜園把剛栽上的菜苗用歡樂戲耍的方式,將菜苗拔掉或抓倒。

小貓們非常弱小,不明白命運就裡,不明白作為流浪貓的後代,將會有多少命運的坎坷和陷阱,正在牠們的成長中等待著牠們的到來。牠們是在無憂無慮中慢慢長大的。四隻小貓和牠的母親一模樣,土黃色,背上、肚上的哪兒飄著幾朵雲的白。我們視雲白在牠們身上大小布局的不同,分別稱牠們為大白、二白、三白和四白。那場悲劇的突然到來,是從四白身上開始的。從西班牙來了我的好友漢學家,她曾經把巴金的︽家︾和錢鍾書的︽圍城︾等重要的中國文學翻譯到西班牙語的世界裡—很早就約好她一家,這次到北京,我們陪他們到承德去一趟。

就去了。

走之前,給貓們準備了足夠的食和水。可兩天過去我們回來後,又去餵貓時,發現四白不在了。老黃貓和大黑貓在院裡吃著特意為牠們準備的貓糧時,也沒有先前的狂歡饕餮模樣了。在貓們吃完後,順著老黃貓走去的方向跟過去,發現在牠們共同居住的一家空房內,四白不知為何死去了。死屍就在門外牆角上。而老黃貓路過牠孩子的死屍時,站在那屍旁,悲戚地叫幾聲,似乎想試著把四白從死亡中喚回來。可幾聲之後,牠就無奈默默地停下來,過去用爪子動了動四白的屍,確信牠已沒有生命,再也不會同牠們一道進出那個房間和到外邊為了生存尋食與走動後,牠領著另外三個子女,從那屍邊過去回屋了。

為了不使老黃貓和牠的子女每次回來都看到四白小小的屍體而傷感,我把四白就地埋在了一片林地裡。

冬天到來了。

對於流浪貓和流浪狗,這無疑於一段漫長地獄隧道擺在牠們面前。無論牠們願意不願意,牠們都必須從那寒冷黑暗的隧道穿過去。過去了,迎接牠的是第二年春暖花開的溫暖。過不去,牠的生命就將結束在那寒冷黑暗的隧道內。在北方,冬天暖氣供應最好的應屬北京城。任何一個辦公區域、公共場所和民宅社區內,暖氣的充足都可以給流浪動物勻出一片溫暖來。可在711號園,因為是公園,屬於北京的林業綠地區,那園子裡除了水電外,是沒有煤氣也沒暖氣的。

每年的十一月,寒冷到來時,這裡的居民就大多如遷徙鳥樣從園裡搬走了。搬回到了他們城裡燒著暖氣的家,只有少數幾戶人家在這園裡燒著黑煤土暖堅守著。

按計畫,我家也要搬回到北五環外的家屬區。可那是我二十六年的軍旅生涯回報給我的一套房,屬軍事管理區,部隊家屬院,對流浪貓、狗的管理如同警察對小偷的警惕和城管對無照商販的厭煩。我不能把那七八隻貓帶回到那座軍營裡,又不忍心把牠們丟在寒冷無比的園子裡,為此專門去找了對貓、狗有寵愛之心的好朋友︵張悅然︶,希望把貓轉移到她們的社區裡。結果大家在一起,做了重重商討和努力,這個把包袱甩給別人的計畫沒有得成,最後我不得不藉故去那僅有的留在園裡的幾戶人家聊天和做些閒雜事,弄清他們中間也有兩戶人家對流浪貓存有同情心,會時不時地去餵那些貓,我便頗含狠歹地做了一個殘酷而錯誤的決定:在我家避風朝陽前牆下,和我兒子一塊壘了一排貓窩兒,並在那貓窩中鋪了很多乾草和舊衣服,又買了許多貓糧倒在貓窩前,把十幾天也喝不完的水放在貓窩邊,然後在一天的下午,

我們一家和那兩隻狗就狠心離開了711號園。

我的行動計畫是,在這年冬天要保證每週一次到這園裡來餵貓。每次餵後還要在院裡給牠們準備能吃三朝五日的貓糧和飯局菜,要給牠們準備充足到喝不完的水。其餘一週內,糧盡後的兩三天,希望那些貓會沿著飢餓給它的暗示,到那兩戶對流浪貓也有同情心的居民家裡喵喵喵地叫。這個計畫簡單而煩瑣,落實起來沒有那麼容易和便利。因為從北五環開車到南四環外的711號園,不堵車最少一個半小時。

我一生兩生、乃至十生都不能享受這待遇,因此那些流浪貓應該原諒我每週六去餵養牠們的計畫沒有百分之百的準時和落實。但我做到了,週六不能去,週日我必定會帶更多的貓糧和飯局上的剩魚剩肉向牠們表示內疚和道歉。十一月我這樣去做了。十二月我也這樣去做了。每週的週六和週日,那些貓們等著我的到達,像飢餓的孩子等著母親帶著飯食的歸來。每次到那兒,牠們集體興奮而飢餓的叫聲,如雨點一樣砸在我身上,讓我的心裡有一種不安和內疚。有一種自己拋棄了兒女的罪惡感。於是,就每次會在那兒留下更多的貓糧和飯菜。為了不使我留下的貓食被野狗們掠奪去,我在餵完後都把那些貓糧倒在我家一圈七八個的窗台上,使那些窗台全部成為牠們的食品櫃。

可是,那年元月的第三個週末下雪了。一尺厚的大雪把所有的公路都封了。那個週末我沒有辦法去餵那些貓。四天後公路通車了,四環路上也沒有結冰了,我匆匆地開著車、帶著貓糧趕到園裡我家時,八隻貓只還有四隻在那等著我。而大白、三白、小白和大黑卻不知去向了。我找遍了園子,也問了那兩戶曾經隔三差五餵貓的老住戶,他們都說沒有見過那些貓。這次我把那些貓糧仍舊都倒在窗台上,可給貓去換水時,我發現原來的半盆水結成了死冰凌,那發灰的白色冰面上,有貓在極度口渴時,用舌頭在冰上舔出的淺淺的圓凹痕。

又過了一個星期後,我出差,沒有在週六、週日趕回來,而是在下週的週二回來、週三去那餵的貓。這一次,花狸和二白也都不在了。我仍然沒有在園裡找到牠們活的身影或者死的屍。我猜想牠們是在等我的絕望中,不得不離開我家,離開園子,沿著寒冷的北京大街開始流浪了。去某個社區為牠們勻留的一片溫暖的過道或門洞和樓梯下邊安家了—可倘若牠們找不到那過道和樓梯,也許牠們會被一只汽車輪子撞死在路邊上,或者被路過的一隻大腳,不假思索地猛踢一下,於是慘叫一聲,飛起又落在哪兒成為不僅流浪而且殘疾的貓。

再或者,牠們沿著飢餓的黑暗,想像著一絲肉香的暖亮,遛牆走著走著倒下去,從此就再也沒有爬起來,和牠們諸多的兄弟姊妹樣,把生命結束在冬天流浪的路途上。

我不能再把老黃貓和原來一直柴瘦的小黑就這麼孤零零地留在我家房簷下。不能以兩袋貓糧和半盆冰水就把牠們交給零下十度的冬天和我家房簷下那刺骨的寒風。這一天,我做出了一個溫暖而狡猾的決定,把牠們迎進室內,讓牠們吃足了貓糧,喝了燒開後的溫水,又去買了五大袋貓糧裝在一個袋子裡,待黃昏之後,天將暗下時,我把老黃貓和小黑一併裝入一個紙箱內,抱著箱子,提著貓糧藏在一片林子裡,看到那心存善念、也偶爾餵餵流浪貓的一個老退休幹部從家裡出來時,我把裝貓的箱子和那五袋貓糧,放進他家暖和的客廳慌忙逃走了。

回家時,我一路都開車聽著口水歌,哼著小曲,像我做了一件充滿智慧的大事情。

第二年四月春暖花開時,我一家人又返回園子裡,首先想到的是那些貓。可在那園裡找了半天也沒有見到貓們在哪兒。失望中準備鎖門出去買菜時,卻看見穿過寒冬的死亡隧道走來的老黃貓,出現在我家門口兒。牠骨瘦如柴,連叫聲都小得幾乎讓人聽不到,每走一步因為體弱多病,後腿趔趄著像要倒下去。而那傷愁的叫聲中,牠發黃哀傷的目光,望著我們又要離開的身影,我清晰地看到牠的眼圈下流出了混濁的淚。

這是我第一次見到貓在哀傷時,也會如牛如狗樣有淚流出來。就是在牠的哀鳴和眼淚中,我決定一是先帶老黃貓到寵物醫院看看病;二是下一年的冬天,我將同牠們一起守在寒冷裡,同牠們一道穿過地獄般寒冷的隧道,去迎接那新一個春天溫暖明亮的光。