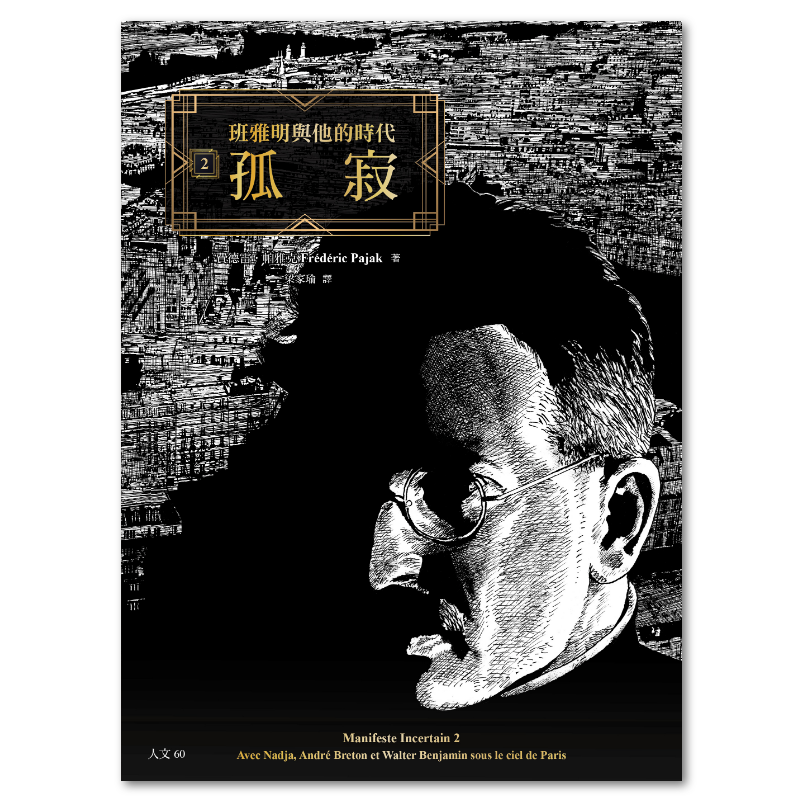

班雅明與他的時代2:孤寂

原書名:Manifeste Incertain Volume2: Avec Nadja, André Breton et Walter Benjamin sous le ciel de Paris

出版日期:2019-04-02

作者:費德雷‧帕雅克

導讀者:蔡士瑋

繪者:費德雷‧帕雅克

譯者:梁家瑜

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:232

開數:長23×寬17.6×高1.7cm

EAN:9789570852592

系列:聯經文庫

已售完

2014年梅迪西散文獎、2015瑞士文學獎得主,透過精緻、深刻、動人的圖像與文字,記錄下班雅明的生平、安德烈‧布勒東、伊茲拉‧龐德、薩繆爾‧貝克特等人在那個動盪不安的時代!

蔡士瑋(法國里昂第三大學哲學博士,國立中山大學哲學研究所兼任助理教授):……這本書不只是關於班雅明,而是關於時代、關於存在,關於生命的憂鬱以及政治,甚至關於回返。

《科克斯評論》:呈現出敘事之本質與力量的複雜肖像。

德國思想家、哲學家華特‧班雅明,曾被譽為歐洲真正的知識分子、二十世紀最後的精神貴族與最偉大的文學心靈。

1933年,希特勒掌權後,班雅明離開德國柏林,四處流浪,足跡遍及了西班牙伊維薩島、丹麥、義大利、法國。1940年,德軍攻陷巴黎,在納粹追捕下,他逃亡至法、西邊界,最終服毒自殺。

法國知名圖像散文作家帕雅克,以風格獨具的繪畫和詩意的文字,在三冊《班雅明與他的時代:流浪‧孤寂‧逃亡》中描述了班雅明八年間的流浪、逃亡生涯。

其中並穿插描述了幾位同時代活躍於巴黎的重要文人、思想家,如:法國作家及詩人、超現實主義的創始人安德烈‧布勒東;美國著名詩人、文學家,意象主義詩歌代表人物伊茲拉‧龐德;僑居法國的愛爾蘭劇作家,薩繆爾‧貝克特等人。

第二部 孤寂

1933年十月,華特‧班雅明來到巴黎,不僅貧窮,而且因為身染虐疾而虛弱。

他第一次見到巴黎是在一次大戰前,並在那兒渡過1926和1927年,當時超現實主義正如火如荼。就是在這時,著名的超現實主義詩人安德烈‧布列東遇見了他的繆思女神:娜吉雅。她帶領他從截然不同的角度,重新看見了這個法國首都。然而兩人的關係很快變質。

而班雅明,如今重返巴黎,雖然他很快愛上了這個城巿,但巴黎卻冷漠相對。默默無名、備受誤解的他,只能忍受著孤寂與窮困的煎熬,繼續寫作《巴黎,十九世紀的首都》。

作者:費德雷‧帕雅克

1955年生,瑞士、法國作家、畫家、出版商,擔任多本藝文諷刺雜誌總編。1987年出版第一本小說《懺悔的囚犯》,1999年~2004年陸續出版了《廣袤的孤寂》、《愛情悲歌》、《幽默與哀愁》,也出版一些詩集以及哲學相關的圖畫散文集,如《尼采與父親》以及作者的二十一幅素描。2012年至2018年陸續出版《不確定宣言系列》(Manifeste Incertain)七部(一至三部為中文版《班雅明與他的時代1-3》)。其中第三部《班雅明與他的時代 3:逃亡》獲得2014年梅迪西散文獎與2015瑞士文學獎。

導讀者:蔡士瑋

法國里昂第三大學哲學博士,現任國立中山大學哲學研究所兼任助理教授及多所高中哲學教師,研究領域為政治與文化哲學中身分認同及語言問題。博士後研究則是關於德希達猶太身分認同和彌賽亞政治神學問題。回國之後同時兼任屏東南州「水林藝術空間」策畫及策展人,並著手台灣美術史和藝術美學的相關研究。

繪者:費德雷‧帕雅克

1955年生,瑞士、法國作家、畫家、出版商,擔任多本藝文諷刺雜誌總編。1987年出版第一本小說《懺悔的囚犯》,1999年~2004年陸續出版了《廣袤的孤寂》、《愛情悲歌》、《幽默與哀愁》,也出版一些詩集以及哲學相關的圖畫散文集,如《尼采與父親》以及作者的二十一幅素描。2012年至2018年陸續出版《不確定宣言系列》(Manifeste Incertain)七部(一至三部為中文版《班雅明與他的時代1-3》)。其中第三部《班雅明與他的時代 3:逃亡》獲得2014年梅迪西散文獎與2015瑞士文學獎。

譯者:梁家瑜

英國艾賽克斯大學文學暨電影碩士,法國高等電影研究院助理導演文憑,譯者,專欄作家,熱愛音樂。

譯有:《法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎?──思考道德的哲學之路》、《法國高中生哲學讀本3:我能夠認識並主宰自己嗎?──建構自我的哲學之路》、《東村女巫》、《論特權》、《社會心理學》。

第二部

「我們喝卻沒有酒,我們睡卻沒有床,我們前去,我們來到,我們服從。」

髒小孩的糖果,餐廳的餐巾,塞納河上的小船

夜裡

介紹

「你貴重的唇吸走了我的生命」

悲傷是種生命藝術

「像薯條烤爐般吱喳作響的露天咖啡座」

一堂樂觀主義的課

夜間觀察

夜德國天空上沉重的帷幕

我們抹去的歷史

「玫瑰與鈴蘭生長的地方也會生出蜀葵花」

「最和諧之悲痛的喜悅」

給讀者的廣告

髒小孩的糖果,餐廳的餐巾和塞納河上的小船

在巴黎,就像在所有大城裡一樣,人們都被迫互相觀看。而非彼此傾聽:互相觀看、觀察、打量。

華特‧班雅明引述了蓋奧爾格‧齊美爾(Georg Simmel)的《相對主義哲學雜文集》(Mélanges de philosophie relativiste):「在十九世紀的公車、鐵路、輕軌的發展之前,人們沒有能夠或是必須互相觀看好幾分鐘或好幾小時而不互相交談的機會。」

在大眾運輸工具裡面,但在馬路上或是在咖啡店裡也是一樣,一切都只是視線的交換,只是長短不一。人們互相看到「轉開目光」為止。人們互相看或不看,不只是出於懷疑、恐懼或是厭惡,或許也還因為,在第一眼看來,一切都與我們相對。

班雅明注意到,人們彼此觀察、彼此辨認:債務人與債權人、賣家與買家、雇主與雇員。特別是,他們曉得他們「都是競爭者」。

他還談到專欄作家阿爾弗雷德‧戴爾沃(Alfred Delvau)「宣稱自己能夠分析不同階層的巴黎公眾,就像地質學家分析岩石中的岩層一樣」。

布爾喬亞、藝術家、工人、流浪者、世界的女人、妓女、少年與老年:巴黎的街道屬於所有男男女女。其上並排走著的還有犯罪和警察。他們在光線不佳的巷弄迷宮間走失。如果奧斯曼男爵在1859年的時候,將整座城市翻了過來,搓毀了人們聚居的街區,好讓大道與大街從中穿過,那郊區的迷宮卻依然存在,並構成了真正的犯罪裝潢。

班雅明觀察到,群眾(la foule)──他對「大眾」(la masse)的稱法──會保護他們的追隨者當中的犯罪。正是從這種裝潢和這樣的群眾當中,生出了警探小說。

警察並不只出現在文學當中:他們滲入這座城市的每一到牆之間,首先從拿破崙時期開始;他們強行為房子編號,在那之前,房子上只有人名。這是為了要控制整座城市,分區控管這騷動、不安而無從預期的雲霧。

隨著電影的到來,攝影機毫不拖延地變成了監視攝影機。

1911年時,法蘭茨‧卡夫卡住在巴黎。他搭地鐵,從蒙馬特站到大道站。喧囂讓他驚駭不已,但速度的感覺讓他平靜了下來。他開玩笑地乞求「的博,的棒,杜本內」。在廊間漫步,他更好地觀察到「乘客矯揉造作的冷漠。」他還注意到沒有什麼人說話,不論是在櫃檯,或是在上下車的時候:「語言發現自己被消滅了。」

整座城市都被「畫成方格」(rayée):「從鐵皮煙囪開始,發展出高處的細煙囪,所有的小煙囪形狀都像是一盆花,燒煤氣的老路燈過於沉默,橫紋穿過忌妒,在郊區房屋的牆上,添上了污垢形成的條紋,以及屋頂上的細線⋯⋯」

巴黎令他感到疲憊,難以忍受。要治癒這種疲倦,唯一的解藥:離開巴黎。但幸運的是,他還有賽爾茲的石榴水,喝了在笑的時候會嗆鼻。至於巴黎的糕點:「海綿般的爛烘培。」

巴黎,1913年5月9日──來自柏林,班雅明第一次抵達這裡,待了兩個星期,和兩名同志一起。那年他二十一歲。他們三人都住在博恩旅館,在聖拉札爾火車站旁邊。

早上,他們參觀了凡爾賽宮、楓丹白露、羅浮宮──班雅明在那兒為格瑞可化的斐迪南一世肖像感到「萬分悲慟」,覺得那是幅「憂鬱可悲的」肖像;下午,他們閒逛在路上與大街上,在教堂與咖啡館裡;夜裡,他們去了劇院;晚上,他們流連在咖啡館。

這座城市對班雅明而言是一場魅惑:商家、明亮的招牌、群眾。至於河岸,照詩人萊昂─保羅‧法爾格(Léon-Paul Fargue)的說法,是「一個獨特的國度,沿著岸邊,冒出彎曲的緞帶,就在想像的島嶼旁,像是出自某個迷人的存在的想像」。

和柏林毫不相同:在巴黎,一切都只是生命的漩渦,在這個漩渦裡,「房屋彷彿不是要讓人住的,而更像是石頭搭乘的後台,人們只是從中走過」。

班雅明欣賞舞者的嚴格。他喜愛女廁的優雅,也不掩飾他對妓女的品味。他第一次的性體驗則是和一位他在人行道上認識的女孩。

是為了逃離他母親的支配──以及逃離他的社會階級──他才轉向神女(les filles de joie),在大馬路上勾搭她們也毫不遲疑:「每當我在建築物給馬車進出的側門口停下,有時在黎明時分,我會深陷於馬路上無從梳理的瀝青線條中,而拯救我的並不是最純潔的手。」

在大馬路上勾搭妓女的時候,他體驗到一種強烈的吸引,「幾乎無可比擬」。

他說:「人們可以帶上床的,有書和婊子。」

一年後,戰爭即將爆發。當時住在巴黎的德魯亞德‧吉卜林(Rudyard Kipling),看著那些穿著舊鞋的長舌婦、蓬頭垢面的長舌公為法國阿兵哥(poilus)盛湯,他夢想著看到橋上矗立起巨大的「堅持之母或無憂女士」雕像。在兩場戰爭後還會來第三場。這場會名叫和平並摧毀巴黎,完成連軍隊也沒能執行的事情,並且完全不受處罰。