麻醉醫師靈魂所在的地方:在悲傷與死亡的面前,我們如何說愛?

出版日期:2019-09-26

作者:主動脈

印刷:套色印刷

裝訂:平裝

頁數:240

開數:25開,長21×寬14.8×高1.6cm

EAN:9789570853919

系列:生命講堂

尚有庫存

熱血小鎮醫師「主動脈」‧暖心粉絲最愛,深度療癒力作,為你的身、心止痛!

一篇篇沁人心靈的故事,刻鏤人性的掙扎思考……醫學人文的珍貴紀實。醫病之間的往來感動,更是生命試煉與盡頭的解方!

戴正德(中山醫學大學醫學倫理/醫學人文講座教授、國際臨床生命醫學倫理學會前理事長、國際醫學倫理獎〔Fritz Jahr Award〕2019年得主):主動脈醫師的每一篇文章都富有令人感動的故事,與對人性的思考。這本書應是每一位醫護人員應加以思索的,也是一本醫學人文的紀實。

賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師):筆名「主動脈」之麻醉科醫師,勤於筆耕,時而在「醫病平台」發表文章,筆尖流露醫者以同理心為病人、家屬設想,感人肺腑。

生性疏懶,對於寫論文研究、升等、當上教授實在沒有興趣的「主動脈」,學成後便決定走另一條路──下鄉,把老師教導的麻醉與疼痛治療,帶到最偏遠、最沒有醫師要去的角落。

他同時在臉書經營「麻醉醫師靈魂所在的地方」粉絲專頁,這些記事無關乎醫學論文,只是他跟病人互動,以及對抗疼痛的故事。但是篇篇沁人心靈、刻鏤人性的掙扎思考……皆是醫學人文的珍貴紀實,其中醫病之間的往來感動,更是生命試煉與盡頭的解方!

麻醉醫師的心靈風景

• 我以為在這鄉下地方,開一家醫院並不能幫助病人什麼,因為他們平常根本不來醫院,最後來到醫院時,都已經太晚。

• 當「擁有」不能教導你去珍惜,生命只好用「失去」來教會你。

• 麻醉有時候就像是在走鋼索一樣,底下是萬丈深淵,你要讓天秤的兩端保持平衡。一邊是血壓太低導致死亡,一邊是麻醉深度不夠術中甦醒,你必須常保持戰戰兢兢。

• 當我坐在診間裡,我就害怕門診的門被開啟。當門診的門一被開啟,就有病人走進我的生命,當有病人走進我的生命,我們就各自受苦,病人為病痛所苦,我苦他們的病痛。

‧我知道這些疼痛都不會好,當疼痛都不會好的時候,死亡似乎就是這無止盡疼痛最終的解脫之道。

• 大部分的病人放棄治療的時候,我都不會多講一句話,病人走了他就再也不會痛了,也是我的心不會再痛了。

• 我以為在這個年代,當一個醫師其實是一件很殘忍的事,當我還是醫學生的時候,老師教我們要給病人最好的,要幫病人做最好的決定,但是在真實的世界裡,我並沒有辦法永遠給他們最好的。

• 有時候你並不知道,等待在前方的到底是死亡還是奇蹟,有時候你並不明白,是你在折磨病人,還是病人在折磨你,最重要的是,你並不知道到底是要繼續,還是要放手?

• 我以為當人生到了最後,假若有一雙可以這樣緊緊握住的手,或許死亡也就沒有那麼可怕。

• 當你看到這些醫師們像受盡折磨一樣徹夜未眠,在疲倦的時候努力保持清醒,你就會明白,在這個即將崩解的醫療世界中,仍然有很多醫師擁有不被擊倒的熱情。因為有他們,在黑暗裡,你仍然看得到希望……。

作者:主動脈

曾擔任花蓮慈濟醫院麻醉及疼痛科醫師、關山慈濟醫院兼任麻醉醫師,目前在全國最偏遠的地方當派遣麻醫。

平日過著念佛、念法、念僧的生活,若入世就為病人擺渡,若出世就為眾生擺渡。同時還管理「麻醉醫師靈魂所在的地方」粉專,經營風眠會館民宿。

著有《麻醉科醫師的憂鬱》、《麻醉醫師靈魂所在的地方》,寫下這些故事的目的,是用來面對自己的心。

推薦序:我所認識的主動脈(戴正德)

自序:自由

春

櫻花樹下的約定

負氣

轉頭

原諒

計程車司機

來不及出世

我一個人住

失去

一年裡最艱困那幾天

父子

甦醒

夏

二十三個夏天

種田方知父母恩

不用一個愛字說愛

鎮上最美的風景

死亡教我的事

同情

從地獄歸來

代價

此恨

每個人都有相同的人生

秋

來不及說再見

獨活

放棄治療

殘忍

訪視人生

牽手

最後一張照片

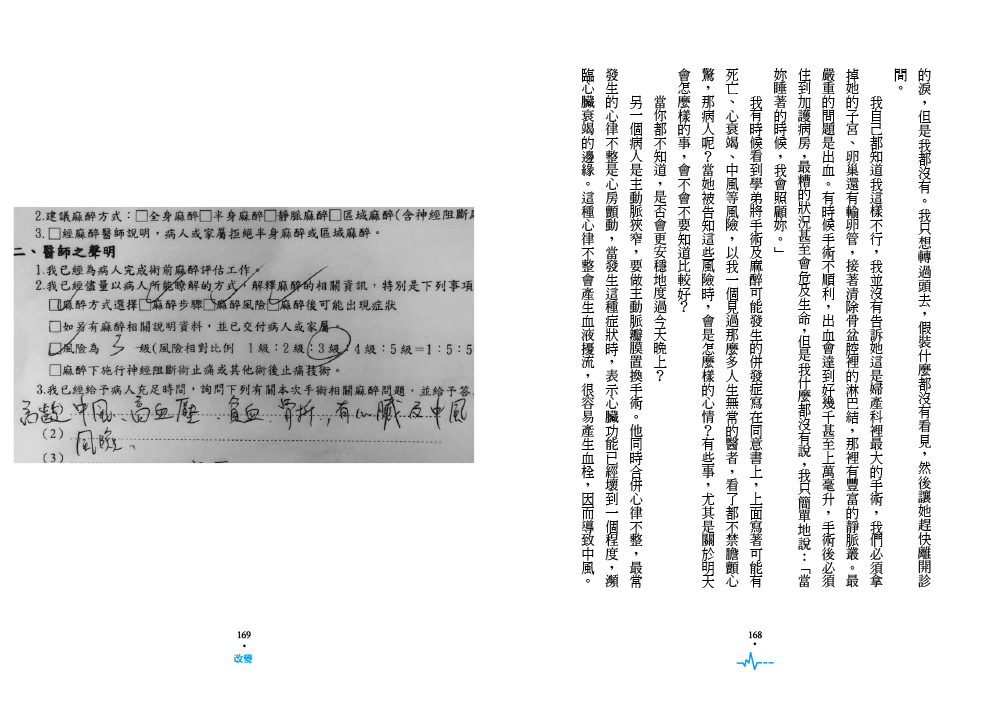

改變

最後的風景

心

冬

同死

夜班麻醉科

恐懼

告別

憎恨

長夜

續命

冒險

美人魚的交易

希望

生命之樹

後記:你永遠都不孤單

自序/自由

有時候會有人這樣形容,麻醉醫師的工作跟機師有點像。機師的工作是將旅客安全地送到下一個目的地,麻醉醫師則是將病人安全地護送到未來。

飛機的起飛、高空駕駛、降落,就跟麻醉誘導、術中維持、麻醉甦醒有異曲同工之妙。機師操作飛行器,各種電子螢幕告訴他各種資訊,讓機師判斷如何安全地將飛行器飛到另一個地方;麻醉醫師則是利用各種生理監測器,告訴我們病人目前的生理狀況,讓我們協助病人安全地度過手術帶來的破壞及疼痛。

當時我還是年輕的主治醫師,有一次帶住院醫師一起做心臟手術。當天的病人因為主動脈瓣嚴重逆流,預計接受主動脈瓣置換手術。主動脈瓣逆流手術在麻醉時,最易被疏忽的地方在於動脈導管所呈現的血壓不是那麼準確。

血壓分成收縮壓跟舒張壓,一般的病人我們比較在乎病人的收縮壓,因為收縮壓只要夠高,舒張壓都不會太低。舒張壓代表的是心臟冠狀動脈灌流的壓力,假如太低的話,心臟會因缺氧而導致心肌細胞受傷。

但是主動脈逆流的病人,動脈導管呈現的收縮壓會因為管路共振的關係,往往會高估病人的收縮壓,舒張壓則會降得非常低,導致心臟灌流不足。因為血壓測不準的關係,這樣的病人麻醉之後,動脈導管的血壓要維持得比平常看到的還要高,才能維持足夠的心臟灌流。

在台灣,一名麻醉醫師要同時麻醉四個病人,所以完成麻醉誘導之後,我交代了住院醫師該注意的事項之後,就離開去別的房間幫病人麻醉。等到我忙完其他病人,回去卻發現病人的收縮壓只剩九十幾,這樣的血壓對一般的病人是足夠的,但是對主動脈逆流的病人來說,已經太低了。我趕快叫住院醫師提高病人的血壓,但是為時已晚。

血壓一路往下掉,我打了很多強心劑,怎麼樣都拉不起來。心臟灌流的壓力一旦不夠,心肌細胞會開始缺氧受傷,受傷的心臟更打不出血液,心臟會因而越來越脹。脹大的心臟,心室內的壓力會越來越高,反過來又壓迫心臟的血管,導致血液的灌流更差,一整個落入惡性循環,最後導致心臟衰竭。

因為血壓拉不起來,我們只好緊急走體外循環,在這種狀況下,要緊急走體外循環你知道有多難?主動脈導管穿刺、靜脈引流管置入、在第一時間夾住主動脈、同時剪開主動脈、找到冠狀動脈、灌入心肌保護液、讓心臟停止、同時降溫保護心臟,動作要非常俐落細膩,才有可能完成全部程序。手腳不夠快的話,病人的心臟會腫脹得更厲害,受傷更嚴重……。剛好執刀的手術醫師也是年輕的主治醫師,心臟在停止之前,我親眼看著那顆心臟脹得更大,又掙扎地跳了兩下。

手術結束後,心臟沒有再度跳動,我們放了主動脈氣球幫浦,希望能幫助病人的心臟跳動。一個星期之後,病人還是因為心臟衰竭而死亡。而我自己知道,病人的病情並沒有嚴重到會死亡,假如我沒有離開那個房間,去別的房間做麻醉誘導,或者我手腳夠快,提早十分鐘回去,說不定他就不會死。他大概少活了十年。假如你知道這位病人的病情沒有嚴重到致死,但是他卻沒能挺過來,往後的人生,我該怎麼面對自己?這件事情成為我內心深處的一個負擔與祕密。

隨著時間過去,我心底的祕密越來越多。每隔幾年,我就會失去一個病人。那時候我值大夜班,有一位病人因為腸阻塞來開刀,腸阻塞最可怕的地方,在於病人在麻醉前後可能會嘔吐。嘔吐物如果嗆入呼吸道,會併發吸入性肺炎,嚴重的話,甚至有可能會死亡。

為了保護病人的呼吸道,為這種病人麻醉的最安全做法,就是清醒插管,意思就是先幫病人放好氣管內管後,再讓病人睡著。但是清醒插管非常痛苦,我們很少這樣做,折衷的辦法是快速插管,讓病人睡著,在最短的時間內建立氣管內管,我決定採取後者。

當我打了麻醉藥,挑起病人喉頭那一瞬間,食道也被我打開。我只看到食道開口處湧出大量的液體,淹沒整個呼吸道,不管我怎麼抽吸都來不及。

手術到一半,病人的血氧就開始往下掉,這吸入性肺炎來得又快又急。手術結束

後,病人併發急性肺水腫呼吸窘迫症候群,其實到這個地步時,我們都還是有機會可以救他,只要使用葉克膜,就還有機會。但是當時在整個花東地區兩、三百公里範圍內,只有兩台葉克膜,而且剛好都在使用中。一個星期後,終於等到葉克膜,病人也剛好因為多重器官衰竭而死亡。

手術成功,但是病人最後卻死了,這結果實在是蠢到令人難以接受。其實我只要幫他清醒插管,或是我動作再快三秒,他可能就不會死。他大概少活了二十年。

我們剛開始做活體肝臟移植的時候,也付出過慘痛的代價。那時候一台手術大概要做二十個小時,病人失血幾萬毫升是常有的事。

那時候剛過午夜零時,手術已經快要結束,我已經疲憊異常。病人因為失血過多,

心跳越來越快。當時我已經注意到,病人的心電圖Q波跟T波間,距離越來越長。

QT波間距越來越長,最後會發生R波打在T波上(R on T),導致致命性的心律不整。這種心律不整,可能跟低血鎂有關。這種併發症少之又少,只有在書本上讀過,我從醫生涯以來,從來沒有親眼看過。而且真正要精確地測量QT波的長度,要做十二導程的心電圖,最後還要開根號,除以一個數字來做心跳速度矯正,開刀的時候要這樣做,實在不易,而且手術已經要結束了,也就也沒有放在心上。

沒想到就在手術結束的時候,竟然真的發生致命性心律不整。我們幫病人電擊,並施予心肺復甦術,大概只花了三十秒,就把病人救回來了。但是一個星期後,病人仍然因為移植的肝臟太小、功能不佳而死亡。移植的肝臟功能不好,可能有很多原因,其實沒有人能確定真正的原因是什麼,但是多少也可能跟心律不整導致缺血壞死有關。我好像欠了這位病人一條人命,而我記得她有一個女兒。我去術前訪視的時候,見過她女兒。我欠她女兒一個完整的家,一個完整的人生。

我後來發現,我越欠越多。假如人生可以交換的話,我願意用餘生去換他們回來,

把我欠的償還給他們。假如今生不夠還的話,那我就預支來世的壽命還給他們。假如還不夠的話,就再下一世,這樣我的心就會好過一點,但是苦的是,人生並不能交換。

每隔一陣子,我就會把這些病人從頭到尾想過一遍。這些死在我手裡的病人,關於他們怎麼死的,發生了什麼事,我沒有一個忘記。然後我會再想曾經幫助過的病人。我必須反向說服自己,其實自己幫助過很多病人。假如不是我,很多病人早就死了,好像做了一件好事,就可以抵消做了一件壞事所帶來的罪惡,這樣我也會好過一點。但是關於那些我救活的病人,我怎麼努力地想,就是沒有一個記得,就好像電影裡的台詞,幸福從來都不是故事,悲傷才是,悲傷的故事,從來不會忘記。

這個世界其實非常殘忍,《國家地理頻道》曾經對飛行安全做過一系列的影片,描述這個殘忍的規則。「飛行安全要能進步,有賴飛安事故的發生。」從檢討飛安事故的發生,才能建立標準的作業流程,避免下一次事故再次發生。同樣的道理,病人安全要能提升,醫師的經驗要能成熟,必須要有病安事件的發生,因為發生了這些併發症,我們才能徹底檢討,從中學習經驗,明天才有機會成為更好的醫師。病人安全,必須要有人流血付出代價,只是這些代價往往都超過病人、還有醫者自身的負荷。

既然飛行跟麻醉那麼類似,那你們知道機師跟麻醉醫師最大的差別在哪裡嗎?最大的差別在於每一次的飛安事故裡,機師為了拯救乘客,幾乎都是以身殞命,他也以生命付出了代價,所以沒有人會苛責他們。但是麻醉醫師在一次次的病安事故裡,卻必須獨自活下來,在往後餘生的時間裡,接受自己心的折磨,直到有一天自己也面臨了死亡,我才能真正得到自由。

我所認識的主動脈/戴正德

主動脈醫師是我一九九七年從加拿大回國任教之後,首批認識的學生之一。那時他大概是醫學系三年級的學生,他們那一班的同學,有些人會在下完課後偶爾到我的住處,繼續探討在課堂上未竟的議題,也會對時事及人性的疑惑、醫療上的困境等等,天南地北,無所不談。

從學生時代開始,我就感覺主動脈醫師未來必定是一位深富同理心,且以病人病痛為懷的好醫師。在他學習的最後一、二年,偶爾會與他的同班同學兼好友、目前是腦神經外科的王醫師,約我到一起到台中的國軍英雄館吃晚飯。

我問他們以後想走哪類專科?當然那時他們對未來的方向還不清楚。可是他當時就告訴我:「一位醫師的職責,不就是要減輕病人的痛苦,醫治病人的病痛嗎?」畢業後,他選擇了麻醉科的路線,這一科的主要任務便是減輕病人開刀所受之苦,他也在行醫之餘,關懷偏鄉弱勢,因此我對這位很有愛心的學生滿懷期待。

當年我回台灣時,台灣的醫學教育尚未強調所謂的醫學人文,旅居國外的多年經驗讓我確信,在醫學教育當中,絕對不能沒有人文思考,因此我一直盡力推動醫學人文的落實。黃崑巖教授當時接任台灣醫學教育委員會主委,他剛好對醫學人文也感同深受,特別敦聘對醫學人文有相同認知與期待的賴其萬教授擔任執行祕書,我也被任命為通識教育組的召集人。在大家的齊心提倡下,把醫學人文帶入台灣的醫學教育,而主動脈醫師對人性的關懷,就是醫學人文教育成功的最佳見證。

一位醫師如果沒有愛心、缺乏同理心,就不會感受到病人的苦難,也會對病人的期待視若無睹。目前台灣的醫學教育已經把醫學人文列入醫學教育中,是非常重要的一部分。當學生進到醫學院的時候,一、二年級就開始醫學人文課程的介紹與研讀;三、四年級學習基礎醫學;五、六年級學習臨床醫學。醫學人文的重要性,是在培養學生將來成為醫師之後,必須能體恤病人所受的痛苦,並以對病人感同身受的心情來幫助病人。

目前在台灣,不只醫學院強調醫學人文,其他領域也同樣重視人文精神的可貴。可是什麼叫做人文的精神?在醫學臨床上,醫學人文指的到底又是什麼呢?

人文精神其實就是作為一個人所應該具備的基本情懷。今天的科技雖然非常進步,卻無法解決人類內心的孤單及徬徨。醫學的進步可以醫治很多病痛,但是人們內在的恐懼與不安,卻沒有辦法用醫學科技來解決。醫學人文就是要彌補實證醫學的不足,讓醫師也能夠去感受病人所面臨的苦痛,因此,我把醫學人文定義為醫師在醫療情境中,所能具備的一種感動與被感動的能力。醫師如果不能使病人感動,讓病人感受到他真的很關心我,醫師自己也不能被他人所感動,對人間事漠不關心(indifference),他即使醫術再高明,也只不過是一位醫匠而已。就像會修理汽車、換零件的汽車師傅,對人體故障的問題是無感的。

主動脈醫師《麻醉醫師靈魂所在的地方:在悲傷與死亡的面前,我們如何說愛?》一書中,每一篇文章都富涵很深的感情。在〈原諒〉中,體現出他自省的能力;在〈生命之樹〉中,他以同理心問了一個鮮少人會想到的問題「靈魂會痛嗎?」在〈同情〉裡,他用同理心描述幫助病人減輕疼痛的心境;在〈不用一個愛字說愛〉中,他敘述父子情……。主動脈醫師的文章,充滿著許多令人感動的故事,以及對人性的深度思索,這本書值得每位醫護人員細細閱讀,也是一本忠於醫學人文的寫實紀錄。我對能有這樣的學生感到無比驕傲。我鄭重推薦這本書。

春

一年裡最艱困那幾天

一年當中,如果在春節期間輪到急診室值班,絕對是最可怕的日子。那段時間其他醫院診所都休息,所有的病人都會蜂擁到我們醫院來。

很多人不明白,為什麼我會跟小鎮醫院的急診扯上關係。幾年前,我對在大醫院裡當個小醫師感到厭倦,想要轉調到小鎮去當個小鎮醫師,當時院長開出的條件就是要去急診室輪值。

在大醫院當小醫師並不是一件愉快的事。首先你必須做研究、寫論文,而我不是天才型的醫師,寫出來的論文,對醫學進步也不會有什麼幫助;就算不寫,對整個世界也不會有什麼損失。再來,醫院裡的同事表面上互相合作,私底下暗中較勁,我對這種白色巨塔式的人際關係處理不來,所以想要搬到小鎮去,買兩分地種向日葵,開放自採,一朵十元,假如還有空閒的話,再去小鎮醫院做麻醉工作。

當時的小鎮醫院人力缺乏,雖然有各專科醫師,但是每個人都要下去輪急診,所以每個醫師都練就全科醫師的功夫。我就在那種因緣下,硬著頭皮去學習看急診。

小鎮屬於旅遊型的城鎮,假日時會湧進大量的遊客,值了一個晚上的急診班之後,會有一種壽命短好幾天的感覺。不管給你多少值班費,你都不會想去賺這筆錢的。我自忖不是怕累的醫師,但是上過急診班之後,真的有一種靈魂要離開肉身的感覺;有時候,你也不知道其他急診室的醫師,是怎麼度過這些夜晚。

於是,在往後的重要節日,諸如母親節、父親節等等,當急診室的人力缺乏時,我都拋棄自己的家人在小鎮的急診室度過。父親知道了,就打電話來阻止我,叫我不要為了錢去工作。他沒有辦法明白,很多時候並不是錢的問題而已。我如果是為了錢,挑輕鬆的日子去就好了,不必挑這種重要的節日。然後他又說,那不按時吃飯又睡那麼少,對身體不好。我就說假如要身體好,每天睡飽飽,那就去賣冰好了,不用當醫師。最後他投降了,要求我:「那你值完班,不要開車回來;徹夜未眠,開車太危險!」我就跟他說:「好。」

但是有時候火車時間就是配合不上我的時間,而且我喜歡開車,我喜歡開車看著風景從眼旁不斷往後逝去的那種感覺。我常常開著我的TOYOTA,然後幻想著自己是開著BMW的硬頂敞篷,在台九線上奔馳。我跟父親說「好」,但是從來沒有做到。

有時候我也會感到害怕,怕有一天在台九線上出了車禍,被抬出來的是我。或許那也只是時間早晚的問題而已。假如我運氣不好,被人家發現得早,可能會像植物人一樣,終身臥床。再晚一點,我的同事會取走我的器官,移植在需要的人身上。若再更晚一點,就只能當大體老師了……。但是人生就應該這樣,用自己最喜歡的方式死亡,何嘗不是一件幸福的事?

幾年前院長曾經跟我說,他已經八年清明節沒有回去掃墓了,現在應該已經超過十年了,我相信他也十幾年沒有回家鄉過年。

很多人把小鎮當做度假中心,但是也有很多醫師一生都奉獻給這個原本不應該有醫院的小鎮。看到這些醫師,有時候自己都覺得慚愧。有時候你會希望可以幫助這些醫師或鎮民一點什麼。

我不是天才,這一生不會發現什麼抗癌基因,或是抗老化基因之類的,然後得到諾貝爾獎。這個世界或者說是這座小鎮,也不需要每位醫師都成為天才;這個小鎮只需要有心的醫師,有心甘於平淡,留在這裡的醫師。

我們不可能像醫學中心一樣,各科醫師都有,每個病人的問題都可以經由會診,請到各個專科的專家來解決。有時候我們只能幫他們搶到一點時間,讓他們有機會存活,直到他們能轉到後送醫院為止。

因為我只是麻醉科醫師,過年的時候,我只能在急診室旁邊幫忙,當個打雜的二線醫師,看看感冒、拉肚子、處理簡單的傷口,讓其他的醫師可以稍微休息,或是集中精力去照顧其他的重症患者。我們可能不是最好的醫院,但是我們都很努力讓這個小鎮變得更好,在年假的時候,讓鎮民依然可以有所依靠,能夠過著正常的生活。

有時候,你會覺得可以跟這些下鄉的醫師一起工作,度過一年中小鎮醫院最艱困的那幾天,是一件快樂而有成就感的事。當你看到這些醫師們像受盡折磨一樣徹夜未眠,在疲倦的時候努力保持清醒,你就會明白,在這個即將崩解的醫療世界中,仍然有很多醫師擁有不被擊倒的熱情。因為有他們,在黑暗裡,你仍然看得到希望……。

夏

代價

身為醫師,每當你知道一個病人背後的故事,都是要付出代價的。

來麻醉前評估門診的是一位年輕貌美的姑娘,她看起來容光煥發,不像是需要手術的病人。果然她說要開刀的是她的妹妹,但是妹妹不方便前來……。

一般沒親眼看到病人,無法評估病人生理狀況的情形下,是不能簽署麻醉同意書的,但是在鄉下地方,總有各式各樣的理由讓病人無法來到醫院,像是病人重病、臥床無法移動、租不到復康巴士,或是家裡沒有電梯、無法下樓等等。遇到這種狀況,有時候也只能睜一隻眼、閉一隻眼,盡量給病人方便。

我看了手術同意書上寫著要做腰椎腹腔引流,一般需要做這種手術,表示腦部可能受過傷或是開過刀,腦脊髓液過多導致水腦症,所以需要從脊椎放一條引流管到腹腔,引流過多的腦脊髓液,如此就可以降低腦壓。於是我問了幾個簡單的問題,問她的妹妹有沒有動過什麼手術?她說妹妹有腦部腫瘤,曾經開過刀,這也都在大概可以臆測的範圍,但是接下來她所說的,真是讓我瞠目結舌。

她說妹妹的肺癌轉移到腦部,腦部的腫瘤切除了,但是現在肺部卻又滿滿都是癌細胞了,正在接受化療。

我露出不可置信的表情,轉移到腦部,表示妹妹已經是癌症末期,這樣的治療跟手術根本就沒有意義。而且手術要自費十幾萬元,對一名即將死亡的病人,多一次手術只是多一次痛苦,花費那麼多錢也沒有辦法治癒疾病,我覺得實在是不值得,不禁脫口而出:「你妹妹為什麼還要開刀呢?」

可能是我太直接了,家屬也嚇了一大跳,她回道:「可是外科醫師說,手術可能會讓妹妹舒服一點……那……醫師的意思是都不要再治療了?」

家屬其實很明理,於是我們兩個就這樣聊起來,開始討論癌症末期到底要不要接受化療。我說:「對啊!假如是我,我應該不會再接受治療了。像這類癌症末期的病人,做化療延長壽命,豈不是多活一天就多受一天苦?更何況還要接受手術?

「醫師!你會不會太悲觀了……?」家屬這樣回我。

一般肺癌對化療藥物反應極差,大部分都沒效,有些病人甚至會提早死於化療藥物的副作用,就算有效,也只是多活幾個月的壽命而已,而且多活的那幾個月得不斷進出醫院,毫無生活品質,假如是我,我寧可不要那樣活著。

「可是我妹妹已經多活兩年了……。」

「那她運氣真的不錯,可能對化療藥物的反應很好吧!我很少遇到肺癌可以活那麼久的!表示你們真的把她照顧得很好……。」

我突然意識到,家屬對於未來的治療有很積極的期待,於是我開始順著她的話講,以避免引起不必要的衝突。我看她也沒幾歲的樣子,想來妹妹更是年輕,家屬不想放棄也是可以理解。我有時候也會懷疑,到底面對這樣的家屬是要說實話好?還是順著她的意好?是否說些她想聽的話,會容易一些?

她要離開診間的時候,我又說了一句:「假如妹妹活得很痛苦,就不要再治療了……。」

「不會!她不會活得很痛苦……。」

她真的不會活得很痛苦嗎?其實我很懷疑,雖然我沒有看到病人,但是假如她活得不是很辛苦的話,至少她要像個正常人,生活可以自理,那她就可以自己來醫院,但是她沒有來。這表示某種程度上,她的疾病已經使她失能,需要依賴他人照顧。而照顧她的人,或多或少都會犧牲自己的生活品質,甚至有時候為了照顧病人,必須辭去工作,成為全職的照顧者,失去自己的人生。當然我也知道,在愛的面前,家人一定願意自我犧牲,但是若換成我,我卻不願意以這樣的方式活著,而讓別人犧牲,若是必須拖累別人的人生,我寧可早一點死去。

而且已經兩年了,兩年應該已經到了醫療的極限,所以才會出現不適,需要手術,而手術真的可以讓病人舒服一點嗎?我有時候會懷疑不斷接受治療,到底是病人掙扎地想要活下去?還是家屬需要病人活著,捨不得這樣一個年輕的家人死去?所以一定要拚搏到最後一刻為止?

有時候我也會覺得自己怪怪的,為什麼我是反過來勸病人放棄治療?這樣豈不是希望病人早點死去?而我之所以成為醫師,不是應該要鼓勵他們,給他們生存跟對抗生命的勇氣?

我自己沒有足夠的勇氣,大概是因為我已經看過了太多的死亡,對人生戀無可戀,所以並不想掙扎地活到明天。我以為人生終有結束的時候,死亡並不可怕,更何況在我的心中,人永遠都不會死亡,那些早逝的生命,都會在我們的心裡以另一種生命的型態活著、懷念著,而肉身怎麼活著,才是令人覺得可怕的地方。一直無謂地延長生命,對我來說並沒有太多意義,重點是我們怎麼在有限的人生中,學習如何對所愛的人說再見。

而身為一名醫師之所以痛苦,就在於當這些病人告訴你他們的故事之後,你的人生就再也沒辦法回到從前。你沒有辦法假裝不知道,你只能看著他們死亡,或者是想像著接下來他們會如何死亡,而每一個、每一個死去或是即將死去的靈魂,他們所說的話會一直縈繞在你心中,就好像在你的心裡刻下一道道的傷痕,讓你無法忘懷。

知道病人背後的故事,並不是一件有趣的事,知道他們背後的故事,往往是要以悲傷付出代價。

秋

牽手

我之所以選擇作麻醉科醫師,是因為有著某種程度的社交障礙。我們並不喜歡跟病人說話,也不喜歡聽病人說話,只想在病人說話之前就讓他睡著。

因為這樣的個性,讓麻醉前訪視門診變成一件很惱人的工作。在這個門診裡,充滿各式各樣的病人。你必須詢問病人過去的病史,並向病人解釋麻醉的風險,假若可以獲得越詳細的病史,你得到的資料越多,麻醉的風險可能就會越低。這意味著過程中你必須說很多話,或是聽病人講很多故事;當你知道得越多,就好像經歷了他的人生,經歷了他的歡樂或者是悲傷,而我本身就是一個把自己人生搞得亂七八糟的人,實在也沒有力量可以去知曉病人背後的故事,或者去背負他人的人生。對於看門診這件事,我一直採取很負面的態度,假如可以不要知道,我都不想知道。

今天門診進來了一對老夫婦,他們看起來和善,而且舉止得體。我問婦人說她要開什麼刀?她說前幾天做大腸鏡檢查,醫師跟她說大腸裡面有腫瘤,而且腹腔裡已經到處都是了。她做了切片的檢查,但是切片的組織太小,沒辦法分辨是什麼腫瘤,所以明天要用腹腔鏡進去腹腔取一些大一點的組織切片,重新化驗。

她說最近肚子痛得厲害,她已經吃到了第四級的管制藥(一種弱嗎啡,用來控制中重度的疼痛),效果還是不好,而且開始頭昏想吐。她已經好幾天都沒有吃東西,精神越來越差,體力也益發虛弱。

我聽她講完,其實就知道大概已經是癌症末期,癌細胞在腹腔內轉移,到處亂竄,侵犯各個組織器官,切片的目的只是要病理報告確定診斷,分析是哪一種癌細胞,對化療藥物有沒有反應,假如對化療藥物有反應的話,或許還可以多活個三、五年。

我開始跟她解釋,隨著疾病的進展,她的疼痛可能會越來越嚴重,最後可能必須吃一點嗎啡,甚至有時候連嗎啡都難以控制,到那個時候,我們會傾向做神經破壞術*,在腹腔神經叢附近打一些純酒精。純酒精會讓神經脫水死亡,進而達到止痛的目的,但是缺點是,腹腔神經叢受到破壞之後,有些病人會開始拉肚子,但是這是不得已棄車保帥的方式,到那時,有痛過的病人都會寧願拉肚子,也不會選擇疼痛。而且現在的醫學證據顯示,越早做神經破壞術越好,因為到了末期,癌細胞侵犯神經,淋巴腫大,就算腹腔神經叢附近打入酒精,酒精無法擴散,沒辦法將神經完全破壞,反而沒有什麼功效。

接著我開始跟她解釋明天我們會怎麼讓她睡著,她睡著時,我們會怎麼在旁邊照顧她,手術結束她醒過來的時候,會開始感到傷口疼痛,而我們又會怎麼幫她做疼痛控制。

我有時候覺得「解釋」這件事,是一件很難拿捏的事。講少了,病人並不知道我們會在她身上做些什麼,她後來可能會怎麼樣,她必須冒什麼樣的風險,而這些風險她到底有沒有辦法承擔?萬一出事了,她會怪我手術前沒有跟她說清楚嗎?

講多了,她們對這些還沒有發生的事感到害怕,感到焦慮,那她們的心理有足夠的力量可以對抗這些嗎?

我大概已經講得太多了,讓婦人感覺到她已經經歷這些她還沒有經歷過的事,或者是她突然間意識到前面的路,並不是想像中那麼平順好走。她簽完麻醉同意書之後,轉頭,然後嘆了一口氣……。那一口氣在診間裡是如此微弱,卻又如此沉重,空氣就這樣為之凝結……。

老先生並沒有打破沉默,說出什麼話來安慰她,就只是在桌底下伸出他的手,緊緊握住婦人的手。

我假裝沒有看見這一幕,繼續說我想說的,埋頭寫我的資料,那一雙在桌底下緊緊握住的手,一直到離開診間之前,都沒有放開過。

我以為當人生到了最後,假若有一雙可以這樣緊緊握住的手,或許死亡也就沒有那麼可怕。

冬

恐懼

作一個選擇,會通向一個結果,作另一個選擇,會導致另一個結果。然而選了這個就無法選另一個,選了另一個就無法做這個。人生時常面對作重大抉擇的十字路口,不同的抉擇通向不同的未來,哪一個未來比較好我們並不知道,面對眼前這一片未知,我們時常感到不安。

患者正值四十多歲的壯年,卻因罹患下咽癌接受全喉切除手術。手術後為了將殘存的癌細胞消滅殆盡,病患接受了數次的放射線治療。放射線治療雖然會消滅癌細胞,卻也會對正常的細胞造成傷害。病患的頸部因此逐漸纖維化,呈現硬邦邦的腫塊,微血管也因照射放射線而壞死。末梢血液循環不良,最終導致病患形成一個口腔到表皮的廔管,病患的口水、食物殘渣會一直累積在這個空腔裡,造成持續性的發炎,永遠難以癒合。

幾經思考後,外科醫師決定做一個皮瓣轉移手術,將患者的胸大肌轉移至廔管開口處,將廔管封住,讓患者有恢復正常的外觀與進食的機會。手術進行的非常緩慢,只見外科醫師一針一線很細膩的縫合,任何一點小小的瑕疵都有可能導致移植的皮瓣死亡。手術非常順利,病患如期離開手術室,恢復狀態良好。

一切看似美好……然而人間美好的事物都不長久。患者皮瓣表面雖然完好,可是內部因電療過後血液循環不良,細胞逐漸壞死,細菌不斷滋生,啃噬殘存的細胞與鄰近的血管,一場風暴儼然成形。

病患來到手術室時的場景,慘烈到只有在電視影集《急診室的春天》才看得到。只見外科醫師的雙手直接壓迫在病患的頸部上,血水不斷從他的指縫中滲出,病患頸內動脈破了一個大洞,因大量失血呈現半昏迷狀態。

手術室忙碌得像戰場一般,我們快速地幫患者建立呼吸道,準備大量輸血裝置。面對這種大量失血的場景,我的老師告訴我,不要一味地幫病人升血壓。升血壓很容易,使用強心劑血壓就會變高,但是血壓一旦變高,出血量就會增加,患者需要輸更多的血來維持生命徵狀,手術後會因為大量輸血的併發症而死亡。所以在外科醫師控制出血點之前,血壓要低,血壓低,出血量才會少,可以減少患者輸血的機會。可是太低又會讓患者的器官灌流量不足,導致中風或是腎臟衰竭的風險,這中間的拿捏,就猶如在高空走鋼索一樣,考驗著每一位麻醉醫師的膽識與能力。

但是今天我完全沒有這種困擾,血壓低得像陽光完全照不到的深谷一樣,完全看不到任何希望,血管組織糜爛的程度,遠遠超過我們的想像。只見外科醫師不斷清除壞死的組織,嘗試縫合破裂的血管,只是怎麼補也補不起來。血液不斷瀰漫在整個手術的視野,外科接管的抽吸聲隆隆作響;那是一種病患瀕死的喪鐘,在手術室中聽起來格外刺耳,渾身不舒服……。

血,還是難以止住,我們面臨最終的選擇。為了保住病患的性命,現在最快、最直接的做法,就是將出血的頸內動脈綁起來。可是這是一個艱困的選擇。腦部的血液循環一般由頸內、頸外動脈還有椎動脈所供應。年紀大的老人,頸內動脈往往有某種程度的動脈粥狀硬化,造成血管狹窄,這時生理會自動由椎動脈、對側的頸內動脈,甚至是頸外動脈發展出良好的側枝循環,所以就算犧牲單側的頸內動脈,有可能也不會出現症狀。

可是年輕人的腦部往往沒有這種側枝循環,一個急性的頸內動脈結紮手術,極可能馬上就會讓患者的腦部出現大面積的缺血梗塞,患者手術後會呈現中風、半身偏癱、終身臥床……。但是現在若不趕快將出血的動脈綁掉,患者馬上就會因低血容性休克死亡。綁住頸內動脈、挽救病人的生命,冒著讓患者中風的危險,看起來是最終不得不忍痛犧牲、棄車保帥的做法……。

患者才四十歲出頭,這個手術有可能會導致他往後數十年半身偏癱,或是長期臥床,以一種世俗所謂沒有生活品質的方式過活。或許有家屬必須放棄工作,或許是請一個看護照顧陪伴,漫長而無止盡的復健、龐大的看護費,最終將拖垮整個家庭的經濟。

身為醫療人員,這種類似的案例我不知道看過多少。現今醫療最大的問題就是,救活了無數難以痊癒的病患,而這些患者在得不到國家社會的資源下,最終成為了其他家屬的負擔。褥瘡、清創、植皮、反覆肺炎、氣切等等,諸多問題與併發症加於一身,光想像就讓人不寒而慄……。

私底下,我曾經與其他的醫療人員討論過,面對這種問題,大多數的人都寧願選擇有尊嚴的死去。這是一種源自對「死不了」的恐懼……。

醫學倫理裡,有所謂的病人自主原則,病人有權作決定。只是他來到醫院的時候,已經進入半昏迷狀態,我們永遠也不知他的決定是什麼。病人不能自決時,我們依病人的最大利益作決定,這是利益原則,或是不傷害原則,意即任何的醫療行為若不能為病人帶來利益,也至少要做到不傷害。可是今天我們的決定可能會導致傷害……。邏輯上我們更不應該以往後的生活品質作為論述,每個生命都有同等的價值,都值得耗盡心力去搶救,這是一種倫理上的價值跟情感上的不捨,要我們眼睜睜地看著生命流逝,說什麼也做不到,我們不應該在這裡考慮殘障或是不殘障的問題。

時間一點一滴地過去,出血量不斷增加,這時候需要一個當機立斷的勇氣,這一線綁下去將決定患者的未來。我與外科醫師面面相覷,互看了對方一眼,這手中的縫線到底該不該綁下去……?