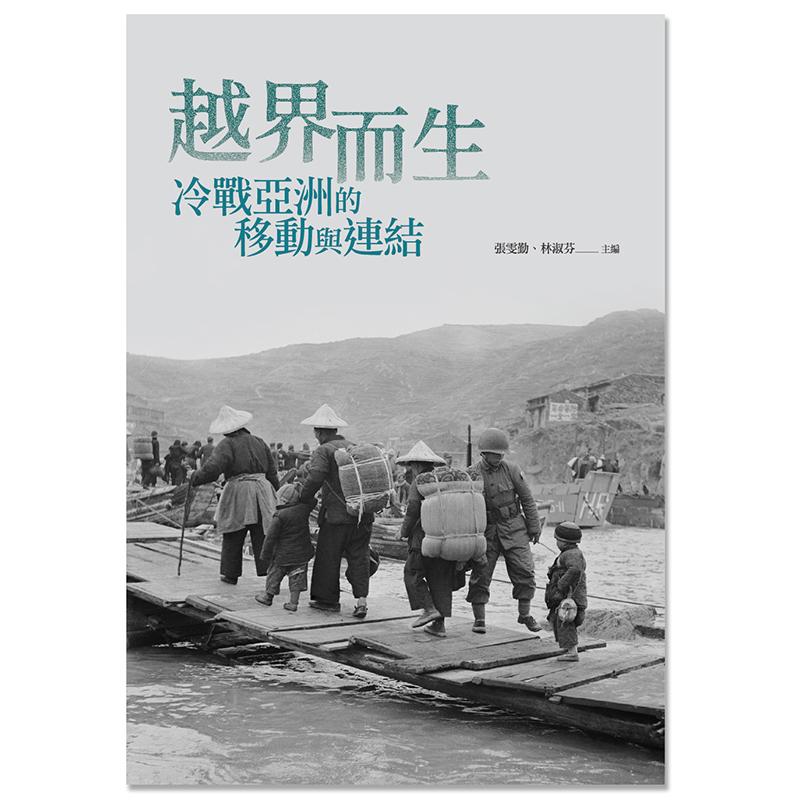

越界而生:冷戰亞洲的移動與連結

出版日期:2025-10-30

主編:張雯勤、林淑芬

作者:王梅香、江柏煒、李盈慧、周陶沫、常成、楊孟軒、葉蔭聰、蘇致亨

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:384

開數:窄18 開,長 22 × 寬 15.5 × 高2cm

EAN:9789570877984

系列:歷史大講堂

尚有庫存

通往「自由世界」的想像與追尋之路往往遭遇阻難,誰被接納?誰又被拒絕?

冷戰不是只有飛彈對峙與高牆封鎖,它也重塑了人們的命運與移動的路徑。

《越界而生》以東亞與東南亞為核心,收錄10篇跨越歷史學、政治學、人類學、社會學與文化研究的文章,重新檢視冷戰如何影響區域內外的人群遷徙、情報運作、知識生產與文化流動。從朝鮮半島、臺灣、越南、中緬邊境,到印尼、香港與馬來西亞,作者們聚焦那些被捲入地緣政治、卻又試圖在夾縫中尋找出路的個體與社群。

本書不僅關注政策與體制如何形塑流離經驗,也強調移動者的能動性與日常策略,從大陳義胞在國家安置與跨國遷徙之間的協商與動員、海外金門僑社的應變,到一位印尼左翼女性政治家跌宕起伏的生命軌跡。有別於我們熟悉的冷戰二元對立敘事,書中呈現出冷戰在亞洲更複雜、多元且在地的面貌。

透過「移動與連結」這一主題,我們得以看見冷戰如何深入影響生命、信仰與認同,並以此重新思考那段歷史遺留給當代社會的痕跡與可能。

主編:張雯勤

中央研究院人文社會科學研究中心研究員

主編:林淑芬

國立陽明交通大學社會與文化研究所教授

作者:王梅香

國立中山大學社會學系副教授、文化研究學會理事和賴和文教基金會董事。專業領域是文化社會學、藝術社會學、東南亞文化冷戰和原住民文化消費。著有《隱蔽權力:美援文藝體制下的臺港文學(1950-1962)》、〈打造冷戰兒童:香港友聯《兒童樂園》與自由亞洲協會的文化宣傳(1951-1954)〉(2023)。

作者:江柏煒

國立臺灣師範大學東亞學系特聘教授

作者:李盈慧

國立暨南國際大學歷史學系榮譽教授

作者:周陶沫

新加坡國立大學中文系副教授,文學暨社會科學院院長講席副教授

作者:常成

香港科技大學人文學部副教授、韓國梨花女子大學歷史系訪問教授

作者:楊孟軒

美國密蘇里大學歷史系副教授

作者:葉蔭聰

民間學者

作者:蘇致亨

國立臺灣大學社會學系博士候選人

導論/林淑芬、張雯勤

反共宣傳、國家安全與多重流離

1. 從貴州警察到志願軍戰俘、從中立國難民到阿根廷富商:程立人的環球移動/常成

2. 生活在冷戰的前沿與台灣社會的邊緣:大陳義胞的跨海與跨界經歷/楊孟軒

3. 難僑、難民與人彈:準難民體制下臺灣的越南難民政策(1975-1987) /林淑芬

遠離家園:政治生命的追尋與失落

4. 冷戰下的失落:尋找緬北密支那楊校長(1915-1987)/張雯勤

5. 通往後殖民世界的護照:一位亞非運動女性活動家的冷戰移動/周陶沫

僑鄉、華社網絡與資本流動

6. 冷戰時期金門僑鄉的社會網絡與家國記憶:以國家與地方社會互動為視角/江柏煒

7. 跨「國」互助:冷戰時期馬來(西)亞華文教育與臺灣的關係/李盈慧

8. 錢進香港,片殺全臺:冷戰末期國民黨政府的香港影視政策/蘇致亨

知識生產、跨國網絡與在地互動

9. 讓僧侶反共:冷戰時期美國譯書計畫在泰國的文化宣傳/王梅香

10. 冷戰緩解中的對抗性公共領域:《七十年代》月刊中的「臺灣前途」/葉蔭聰

導論(摘錄)

作為主導 20 世紀後半葉全球格局的關鍵力量,冷戰在政治、經濟、軍事與意識形態上所形成的對峙與競爭,不僅重塑了國際秩序,也引發了不同規模與型態的人群移動。研究難民體制變遷的學者即曾指出,「冷戰終結」之所以對我們理解當前難民處境具有重要意義,正是因為它同時也象徵著美國主導的冷戰難民體制的瓦解。冷戰難民體制承載強烈的政治宣傳功能,透過提供永久安置為誘因,將來自共產國家─特別是蘇聯與東歐─的流亡者塑造成反共鬥士,以彰顯「自由世界」的優越性。從冷戰後期的 1980 年代起,隨著反共宣傳逐漸失去戰略價值,西方國家基於地緣政治而非單純人道主義考量的難民政策,也從積極安置轉向限制、遣返甚至排除。

然而,冷戰與移動的關聯並不僅限於共產陣營難民向西方國家的遷徙,而是更廣泛地在不同區域為不同的人群、機構、物品、知識賦予差異化的移動性、路徑與目的地,從而構築出多向、多層的跨國遷移與交流網絡,並隨地緣政治變動而持續調整。換言之,儘管美蘇兩大集團的對峙與圍堵是冷戰最鮮明的意象,冷戰卻不僅是禁制與封鎖,而是在不同的時空背景下,透過複雜的分類機制調節移動與連結。

值得注意的是,強調冷戰對於移動的影響,並不意味著移動全然受制於冷戰結構,正如我們在關注「強制遷移」(forced migration)的經驗、記憶與創傷的同時,也不忘凸顯移動者的自發性、能動性與選擇。在許多情況下,個人與群體仍能在地緣政治與國家政策之外,透過既有的或在移動過程中建立的人際網絡、經濟活動與文化實踐,調整行動策略,開創新的生存空間。再者,由跨國勢力或國家自上而下推動的文化輸出與意識形態再生產,在政策執行過程中也經常產生非預期效應,而無法實現預定的目標。

相較於歐美主導的冷戰敘事,本書收錄的十篇跨越歷史學、人類學、社會學、政治學與文化研究等不同領域的文章,聚焦不同時期的冷戰在東亞與東南亞,包括朝鮮半島、臺灣、越南、中緬邊境、泰國、印尼、香港、馬來西亞等地的開展。文章作者運用多元的材料與方法,探討冷戰如何影響東亞與東南亞內部與跨區域的人群移動、情報、知識與文化的生產與流通,以及移動者如何在結構的制約下尋求生存與發展的不同可能。

在東亞與東南亞的脈絡中,冷戰不僅與解殖運動、民族國家建構及現代化進程所引發的各種衝突息息相關,其發揮作用的方式與成效也與各地的族群關係、社會網絡、宗教信仰與文化實踐密不可分。本書的多篇文章探討全球與區域層次的冷戰如何與各地的內戰交互作用,進而導致大量人群的流離失所,並分析跨國體制的在地回應與文化交流的多重轉譯,包括,臺灣難民體制的族裔化特性、泰國僧侶對反共意識形態動員的挪用,以及金門離散社群在冷戰秩序中發展的彈性應變策略。在人群移動之外,本書也關注冷戰時期的文化與資本的跨國流動,例如,國民黨政府如何透過影視產業推動意識形態宣傳,香港知識分子如何在冷戰緩解階段建立對抗性公共領域,以及馬來西亞華人如何藉由教育資源與臺灣建立聯繫。這些研究揭示冷戰既非單向度的決定因素,也不具備同質化的面貌;相反地,唯有透過多重歷史脈絡與地域視角,才能不以偏概全地理解冷戰的具體作用。

最後,本書中亦有多篇文章採取社會史與生命史的研究取徑,關注流離失所者的創傷經驗,以及個體與社群在冷戰結構下的抉擇與能動性。無論是韓戰戰俘在兩極對立之外尋找出路、大陳義胞在國家安置與跨國遷徙之間探索新生,抑或個人在邊境地區及亞非解殖運動的脈絡中,面對多重身分與親情失落的掙扎。這些案例皆試圖超越將冷戰簡化為國際政治與軍事對抗敘事,更細緻地刻畫冷戰如何滲透個人的日常生活與生命歷程。

為凸顯各研究間的交集與對話,本書將收錄的文章劃分為「反共宣傳、國家安全與多重流離」、「遠離家園:政治生命的追尋與失落」、「僑鄉、華社網絡與資本流動」,以及「知識生產、跨國網絡與在地互動」等四個單元。我們希望藉由不同性質的移動,重新審視冷戰在東亞與東南亞的意義與影響。

⏹︎ 反共宣傳、國家安全與多重流離

東亞與東南亞的冷戰自始便與解殖戰爭、革命、內戰等軍事衝突密不可分,而與西方中心的「長和平」觀點形成鮮明對比。常成、楊孟軒與林淑芬的三篇文章,分別以冷戰初期的韓戰與第一次臺海危機,以及 1975 年結束的越戰為背景,探討這些事件引發的人群遷移問題。三位作者或運用近年解密的檔案,或在檔案之外結合口述訪談與傳記,梳理了在內戰與冷戰交織、相互強化的二元對立中,在持續變動的地緣政治局勢裡,個人與群體如何以戰俘、義胞、難民等不同身分穿越多重界限的歷程。儘管聚焦的歷史節點與研究對象各異,但是三篇文章共同指出,戰爭固然是造成流離失所的直接原因,反共意識形態宣傳、國家安全與族群身分考量,毋寧更是主導遷移者的分類辨識、移動路徑與安置機會的關鍵。藉由生命史與社會史的視角,常成和楊孟軒呈現了個人與群體在極端暴力與高度不確定的處境下倖存,在既定框架中尋求安身立命,乃至突破框架,開啟新旅程的可能;林淑芬則是在追溯政策演變的同時,提示了遷移者身分的多重性與複雜性不僅僅是被加諸的範疇與障礙,在不同的情境中,遷移者亦有可能因時因地制宜地將之轉化為促成移動的條件。

在〈從貴州警察到志願軍戰俘、從中立國難民到阿根廷富商:程立人的環球移動〉一文中,常成運用豐富多元的跨國史料與口述訪談,刻畫了貴州青年程立人如何在歷史洪流中掙扎求生、做出艱難抉擇,最終開創出極富傳奇色彩的人生。程立人出身於貴州殷實家庭,內戰時期擔任警官,中共建政初期捲入西南省分的反共叛亂。僥倖逃過「反革命分子」整肅後,為求生存,他選擇投身軍旅,成為抗美援朝志願軍的一員,並在戰場上伺機投誠,成為戰俘。在戰俘營中,程立人憑藉其學識與人格特質,成為活躍的反共領袖,但在最後關頭選擇前往中立國印度,拒絕成為「反共義士」,而再度被視為叛徒。最終,他移居阿根廷,從一名一無所有的難民,逐步發展為在臺灣、中國與阿根廷三地擁有豐沛人脈的富商。程立人跌宕起伏的生命歷程,不僅反映了 20 世紀中國的重大變革,也揭示了中國內戰與韓戰對東亞冷戰格局的深遠影響。更重要的是,他的故事彰顯了在時代試煉中,個人試圖跳脫親共與反共、背叛與忠誠的二元對立與國族主義的束縛,努力尋求出路的挑戰、機遇與能動性。

楊孟軒的文章〈生活在冷戰的前沿與臺灣社會的邊緣:大陳義胞的跨海與跨界經歷〉,探討了第一次臺海危機(1954-1955)後,自中國浙江東岸島嶼撤離的約一萬八千名居民在臺灣安置的歷程。這群因國民黨在戰役中失利而被迫流離失所的民眾,來臺後在臺美雙方的協力下,被塑造成象徵「自由中國」優越性的「大陳義胞」,一如同時期被賦予高度意識形態宣傳價值的韓戰反共戰俘與逃離東歐、北越的難民。然而,由於缺乏專責機構及對義胞生活背景的深入瞭解,最初的安置政策成效不彰。在義胞持續的陳情下,第二次輔導計畫才更貼近他們的實際需求,並意外為部分義胞日後離開臺灣、前往美國尋求新生奠定了基礎。透過梳理不同層級的政府檔案,並與晚近的冷戰難民研究對話,楊孟軒一方面將「大陳義胞」的出現及其身分建構,置於冷戰難民體制與地緣政治交織的脈絡中;另一方面則是跳脫反共政治宣傳的框架,藉由檢視實際的安置與輔導過程,強調「大陳義胞」並非消極接受國家安排的被救濟者,而是積極要求國家兌現承諾、扭轉自身邊緣化處境的行動者。在臺灣經濟於 1960 年代從進口替代轉向出口導向的背景下,部分義胞投身國際航運,成為海員,並藉機在美國「跳船」,成為「非法移民」,更根本地擺脫了義胞的身分與生活。

林淑芬的〈難僑、難民、人彈:準難民體制下臺灣的越南難民政策(1975-1987)〉運用大量晚近解密的檔案,聚焦梳理 1975 年美越戰爭結束後至 1987 年國軍誤殺越南難民的「三七事件」發生前,中華民國越南難民政策的演變。透過對照戰後國際難民體制的發展,林淑芬提出「準難民體制」的概念,凸顯中華民國政府來臺後的難民政策特徵,包括,以華人為主的偏好遷移、缺乏完整法規與專責機構,以及國安至上原則。在此架構下,面對 1970 年代區域冷戰局勢重整與政治危機的接連爆發,接收越南難民成為中華民國政府推動反共宣傳、動員國家認同及回應國際壓力的重要工具,也成為以華裔難胞為主要救助對象的準難民體制中的少數例外。儘管如此,族裔身分仍然是決定接收與否與接收順序的關鍵,而國家安全則始終是凌駕一切的終極考量。呼應常成的韓戰戰俘與楊孟軒的大陳義胞研究,林淑芬指出,中華民國的越南難民政策同樣受制於中國內戰與冷戰的雙重結構;不同的是,越南難民政策進一步凸顯了華僑 / 裔難民身分的複雜性與不確定性,以及 1980 年代兩岸關係與冷戰結構變動下,政治難民與經濟移民界限日益模糊,但管制愈加嚴格的跨國遷移趨勢。

⏹︎遠離家園:政治生命的追尋與失落

張雯勤與周陶沫所書寫的兩篇文章是從兩位主角的生命史切入,爬梳他們一生的政治生涯,前者〈冷戰下的失落:尋找緬北密支那楊校長(1915-1987)〉通過不同講述者直接與間接的敘事,加上相關檔案、報導的對照,深入勾勒一位缺席父職─楊校長(1915-1987) ─的生命故事,從其生命史反射出冷戰下的多面視角─緬北複雜的政治生態,以及一位情報人員之於祖國、移居國、僑社、家庭等不同角色。楊校長畢業於湖南武岡中央陸軍軍官學校第二分校,原為參與二戰的職業軍人,1950 年逃出雲南抵達緬北密支那與先前外移的家人團聚,並在移居地育成學校任教,約於 1950 年代末被當地國民黨組織吸收為地下情報員,但他不幸於 1978 年在家中被中共派員強行擄走,之後關押在昆明直到 1987 年病歿。重建的生命史涵蓋楊校長身為國民黨地下情報員、華校校長、人夫、人父等多元角色,不僅照映出其生命特質與邊境冷戰歷史的糾結,同時也呈現其家人在失去楊校長之後所引發的跨國移動,以及無法彌補的失落感。作者引用存在人類學的視角探究事件情境帶給當事人的衝擊、他們的行動抉擇,以及個人內在的模糊性、矛盾性等等,這些細微面向同時也對冷戰史補充了人性化的描繪。

周陶沫的〈通往後殖民世界的護照:一位亞非運動女性活動家的冷戰移動〉深描 Francisca Fanggidaej 跌宕起伏的生命軌跡。她來自於印尼一個土族的菁英家庭,接受荷蘭化的教育與生活養成,但她於學生時期即有民族自覺,積極參加印尼民族獨立運動;同時也活躍於亞非運動會議,投入第三世界國際主義運動,是一位出色的女性學生運動領袖。1957 年她成為印尼國會議員,繼續推動亞非國家之間的合作與交流。1965 年印尼發生 930 事件,隨之而來的是印尼軍方對國內共黨展開大規模的鎮壓與屠殺;身為共產黨員的 Francisca 當時正在智利參加國際會議,她自此流亡異鄉,與家人隔絕。1966 年她輾轉來到提供她政治庇護的中國,但很快卻又經歷了文化大革命,遭受同袍無情的批鬥,致使她原先的政治熱情倍受衝擊,產生莫大的失落與幻滅。1985 年她獲得機會離開中國,前往另一個提供她政治庇護的非共產西方國家─荷蘭,直到 2013 年過世。作者運用多元素材,包括 Francisca 的回憶錄、日記、個人書信和口述訪談紀錄,探入一位印尼左翼女性政治家的人生軌跡,帶領讀者走入她顛沛流離的一生中所經歷的多重身分。作者對女性與第三世界國際主義的關注,是國內於冷戰研究上較少被觸及的課題。

兩篇文章的主角於政治理念上有歧異的對照,但個別的追尋過程中也透顯出相似的執著精神。此外兩篇故事的鋪成都刻畫出冷戰時代下政治張力如何滲透到個人的日常空間,甚而剝奪人身自由,並造成對其家人深邃的傷痛。兩位作者從生命史視角的切入也連結前一個單元常成對程立人傳奇生平的探索。這些故事在敘述個人生命軌跡的當下,同時也叩問了外在社會、國家到區域及跨區域政治的糾結,將不同面向、層級的運動與戰爭交錯於這些主角的人生歷程,烙印出他們內心世界在不同階段的轉折變化,並賦予冷戰史過去較少觸及的個人主體性與能動性,讓草根歷史的回音得以被聽見。

⏹︎僑鄉、華社網絡與資本流動

江柏煒、李盈慧和蘇致亨的三篇文章從不同課題的處理,共同關注國家政策的運作,與所牽連的華社網絡或產業的回應,審視臺灣與週邊區域在政治、文化、經濟等不同層面的互動,以及過程中政策實踐的曖昧性、個人與社群的彈性對接。

江柏煒的〈冷戰時期金門僑鄉的社會網絡與家國記憶:以國家與地方社會互動為視角〉討論 1949 年到 1992 年金門僑鄉在軍事治理下所出現的網絡斷裂與再連結。金門原是一個高度流動性的僑鄉島嶼,自 19 世紀後半開始即有大量的人口外移到日本與東南亞各國,尋找更好的經濟發展機會,也因此逐漸形成海外金門人的網絡。然而在冷戰時期中華民國政府因為對抗中華人民共和國,在金門實施了全面的軍事動員與社會控管,造成海外金門人與家、國的阻隔。此文讓我們看到國家如何強而有力的介入平民私領域的生活層面,作者一方面梳理這個特殊的軍事治理結構,另一方面探究海外金門人的網絡運作,洞視後者如何因應當下處境,以彈性 / 多重的認同連結周旋於移居國、中華民國與中華人民共和國等不同政體之間,同時維繫了與家鄉的血緣、地緣關係,並開展其「散居共同體」的運作。這篇文章也是作者多年來對金門及其海外移民社群研究的延伸,藉由在日本、印尼、新加坡、汶萊等幾個金門移民家族個案,去呈現冷戰之於金門 / 人的衝擊與糾葛。

李盈慧的〈跨「國」互助:冷戰時期馬來(西)亞華文教育與臺灣的關係〉分析冷戰時期馬來(西)亞華校與臺灣的關係,討論重點包括:冷戰前中華民國與馬來亞華校的淵源;獨立前後馬來(西)亞華文教育的困境及華文獨中的出現;臺灣與馬來西亞華文獨中的相互需求和援助;馬來(西)亞僑生來臺升學的發展。作者藉由這些面向說明冷戰時期馬來(西)亞華人跨越國境尋求臺灣的教育援助,以及臺灣的中華民國政府冀望拉攏華人支持其反共政策的雙向需求;從紮實史料的鋪陳指出雙方各自懷著不同的目的,在對國家和國籍的認定上雙方都選擇模糊以對的彈性解釋,這也讓我們同時看到國家與僑民的彈性連結。李盈慧與江柏煒的文章相互關連,雖然討論的社群與議題有別,但都涉及冷戰時期國民黨政府的政策運作與僑社的對應,共同關注雙方的互動關係;在背景的描述和分析上都將歷史時序往前延伸到清末/殖民時期,讓冷戰的視野做了跨時間、跨國境的移動。

延續冷戰時期國民黨權威政權的政策議題,蘇致亨的〈錢進香港,片殺全臺:冷戰末期國民黨政府的香港影視政策〉帶領讀者走入相對較少被討論的對港影視政策。作者從政治經濟學的觀點切入,分析國民黨政府的影視政策如何在 1950 年代和 1960 年代成功攏絡香港影業,提升臺灣電影製作的技術,但卻在 1980和 1990 年代造成國片生產空洞化,同時失去香港影人對其政權的認同。藉由多元的檔案資料和相關產業史出版品,作者一方面勾勒臺、港、中三方影業在國共冷戰體制下的結構問題,另一方面生動描繪影視個案實例,循序解釋影視文化從冷戰到後冷戰的移動與變化;而此文的論證也回答了為何 1970 年代末到 90 年代港片在臺大為流行,過程中國片如何衰亡,之後港片又怎麼迅速沒落,以及好萊塢電影強勢壓境的情況。呼應前二文,此文藉由影視文化的探究,提供給讀著另一個透視臺灣過往獨特黨國歷史的渠道。

1 從貴州警察到志願軍戰俘、從中立國難民到阿根廷富商:程立人的環球移動

1950 年 11 月的一天凌晨,在貴州省思南縣許家壩鄉程家大院,二十二歲的程立人從堂妹手中接過一個簡單的包袱,懷揣父親給的三百元錢,匆匆離家。程走到縣城,找到初中同學溫北海,兩人一同報名參加解放軍。「要參軍,馬上上車子!」一名軍官命二人爬上卡車,部隊很快就開拔,離開思南。1951 年 3 月,程立人作為中國人民志願軍第 12 軍第 31 師的彈藥搬運兵,跨過鴨綠江,進入朝鮮參戰。兩個月後,志願軍發起第五次戰役,程立人開小差,向聯合國軍投誠。在韓國戰俘營,他成為著名的反共戰俘領袖,卻沒有在 1954 年 1 月隨一萬四千名「反共義士」到臺灣;他與另外十一名中國籍戰俘選擇前往中立國。在印度停留兩年後,1956 年程立人遷往阿根廷,後成為當地著名富商。

2014 和 2016 年,筆者兩次遠赴阿根廷訪問程立人。本文利用程立人口述訪問、親共與反共雙方戰俘在不同時期形成的審訊紀錄、回憶錄與口述訪問,以及美國和臺灣的外交、軍事檔案,聯合國報告等史料,重建程立人充滿傳奇色彩的一生:從家境優渥的少年時代到重慶警官大學求學的青年時代,從 1949 年大陸鼎革動盪之際到 1950 年川貴民變與中共「剿匪」,從志願加入解放軍到韓戰戰場脫離部隊向聯合國軍投誠,從戰俘營反共領袖到選擇遠走中立國,滯留印度的難民,最後到阿根廷成為富商,直至 2022 年底平靜往生。

⏹︎ 從貴州到重慶,從警察到「土匪」

程立人,原名程國綱,1928 年出生在貴州省思南縣的一個富商家庭。思南地處貴州東北,烏江中下游,自古以來是川、黔、湘三省「鹽油古道」上的重要樞紐。巴蜀之地自貢的井鹽(「鹽巴」)順長江而下至涪陵,再溯烏江而上至思南,再經陸路轉運貴州各地甚至遠及湘江流域。川、陜、皖等地商人進駐貴州收購桐油、生漆等土特產品,經烏江順流而下出黔,是謂「鹽油古道」。

二十世紀初以來,桐油作為一種工業原料,特別是軍工原料,成為中國最重要的出口品之一,到 1936 年更取代絲茶躍居出口品首位,占出口總值的 10.4% 。 全面抗戰爆發後,國民政府派遣銀行家陳光甫赴美,協同駐美大使胡適與美國財長摩根索談判,於 1938 年底達成以 22 萬噸桐油換 2,500 萬美元貸款的協定,更說明桐油的重要性。1940 年湖北宜昌淪陷後,長江航運癱瘓,思南更成為川-黔-湘水路聯運生命線上的重鎮。思南地處偏遠,卻已匯入全球經濟體系。

程立人的祖父程良佐(又名程義順)清末從安徽移居思南,從事桐油貿易而發跡。由於桐油供不應求,時常有不法商人在桐油中摻入米湯,以致信用全失。而程良佐秉承良好操守,受到上海等地洋行的信任,成為當地的大桐油商。在少年程立人的印象中,祖父「每天都收購桐子,榨桐油」。家中總是客商不斷,無論生意是否談成,祖父總是客氣地招待客人吃飯。祖父卓越的商業基因潛移默化,植入了少年程立人的頭腦中,為他後來在阿根廷的商業成功打下基礎。

程良佐四弟兄在思南縣許家壩鄉修建高牆大宅「程家院」。程立人的父親程治兆在五個弟兄中排行第三,弟兄各自成家後都在程家院分得房產。在程立人的記憶中,父親不用做事,依靠田產地租就過著舒適的生活。

程立人排行老大,有四個弟弟和一個妹妹。他在程家院念過兩年私塾,然後到許家壩國民小學讀了兩年小學,再到思南縣城讀初中。初中畢業後,程立人遠赴省城貴陽,就讀於由茅台酒創始人賴永初設立的永初私立中學,而當時整個思南縣在貴陽讀高中的學生只有兩人。在高中時期,程立人依然衣食無憂。據他回憶,「如果我向家裡要一百元錢,我父親肯定寄一百二十元來」。 1947 年春,中央警官學校重慶分校到貴陽招生,有六十多人報考。程立人在作文考試中,講述家庭背景,書寫理想抱負,獲得主考官的青睞,躋身三名考取者之列。重慶分校的學員來自西南各省,分為兩類:一年制的轉業警官班,學員包括約三千餘名轉業軍官;兩年制的正科學生班,每期有約兩、三百名招考的高中畢業生。正科學生必須接受半年的軍事入伍訓練,以培養合格的「戰時軍官、平時警官」。

程立人入學的 1947 年亦是國共內戰的轉折之年。中共在東北、華北站穩陣腳,逐步轉入反攻。兩年後,程立人畢業時,國民黨政權大廈將傾。1949 年 4 月 20 日夜,中共百萬大軍開始橫渡長江,23 日陷南京,5 月 27 日占上海。中央警官學校重慶分校於 5 月宣布學生提前畢業,程立人只得返鄉謀職。適逢當年的

思南中學校長黃友群在思南以南約 200 公里的鎮遠縣任縣長,帶去三十多名親友門生占據縣政府要職,程立人的幾位初中同學就任科長。程立人到訪鎮遠,黃友群縣長設家宴款待,說自己各種人才俱有,「獨缺一個學公警的老爺」。7 月,剛畢業的程立人成為鎮遠縣警察督察長。

11 月 1 日,劉伯承、鄧小平指揮解放軍第二野戰軍從湖南進攻貴州,8 日即占領黔東重鎮鎮遠,15 日克省城貴陽,17 日進思南,守軍不戰而降。在解放軍逼近之前,鎮遠縣長黃友群已望風而逃,攜一百餘人返回思南。而程立人的韓戰審訊紀錄顯示,他於 10 月返回思南。他的警官生涯僅僅維持了兩個多月。

到此為止,美軍審訊紀錄和程立人的口述都基本吻合。不過,對於之後的一系列事件,程立人並不認同審訊紀錄的記載。據審訊紀錄,1949 年 11 月,解放軍進占思南,而程立人未作抵抗,即被俘虜。次年 2 月,程加入反共游擊隊,參與零星戰鬥。

7 月,游擊隊首領被俘並遭處決,游擊隊潰散,程返回許家壩家中。對此記錄,程立人在訪問中予以否認。「我咋敢呢?」他解釋說,「可能是他們(審訊官)自己寫的。」雖然理論上 1951年形成的審訊報告的可信度高於多年後的記憶,該報告也有一個致命的缺憾:美軍審訊官 Makio 對程立人口供的可信度評價為「低」(Reliability: Poor)。如何鑒別孰真孰假呢?

雖然除了美軍審訊紀錄,沒有材料證明程立人參與了 1950年的叛亂,但是身處叛亂核心地域,並與叛亂領袖關係密切的程立人絕難立場超然,置身事外。1950 年 2 月下旬,春節剛過,西南四省─四川、西康、雲南、貴州─即爆發大規模叛亂。於 1949 年底向解放軍投誠的前國軍部隊成建制地叛變,原地方保安武裝也加入其中。貴州省「較大的叛亂武裝有 460 餘股,約十二三萬人⋯⋯其他小股散匪和捲入反叛隊伍的民眾更是不計其數」,全省七十九座縣城中有三十一座被叛軍占領。據中共官史《思南縣志》記載,人口不到三十萬人的思南縣,有大股土匪二十八起,「匪首、軍警憲特反革命骨幹分子達兩千多人,匪眾一萬多人」。