殺夫:鹿城故事(40週年典藏紀念版)

出版日期:2024-05-02

作者:李昂

印刷:黑白(部分彩頁)

裝訂:平裝

頁數:304

開數:25 開,高 21 × 寬 14.8 × 高 1.7 cm

EAN:9789570870909

尚有庫存

李昂亮出華語文壇最鋒利的一把屠刀,砍向極權,砍向父權,

狂八零最生猛的一本小說,20 世紀華文小說100 強再度出鞘。

臺灣文學史上最前衛、最具話題性及爭議性的異色小說。

‧《殺夫》40週年,鄭重推出典藏紀念版

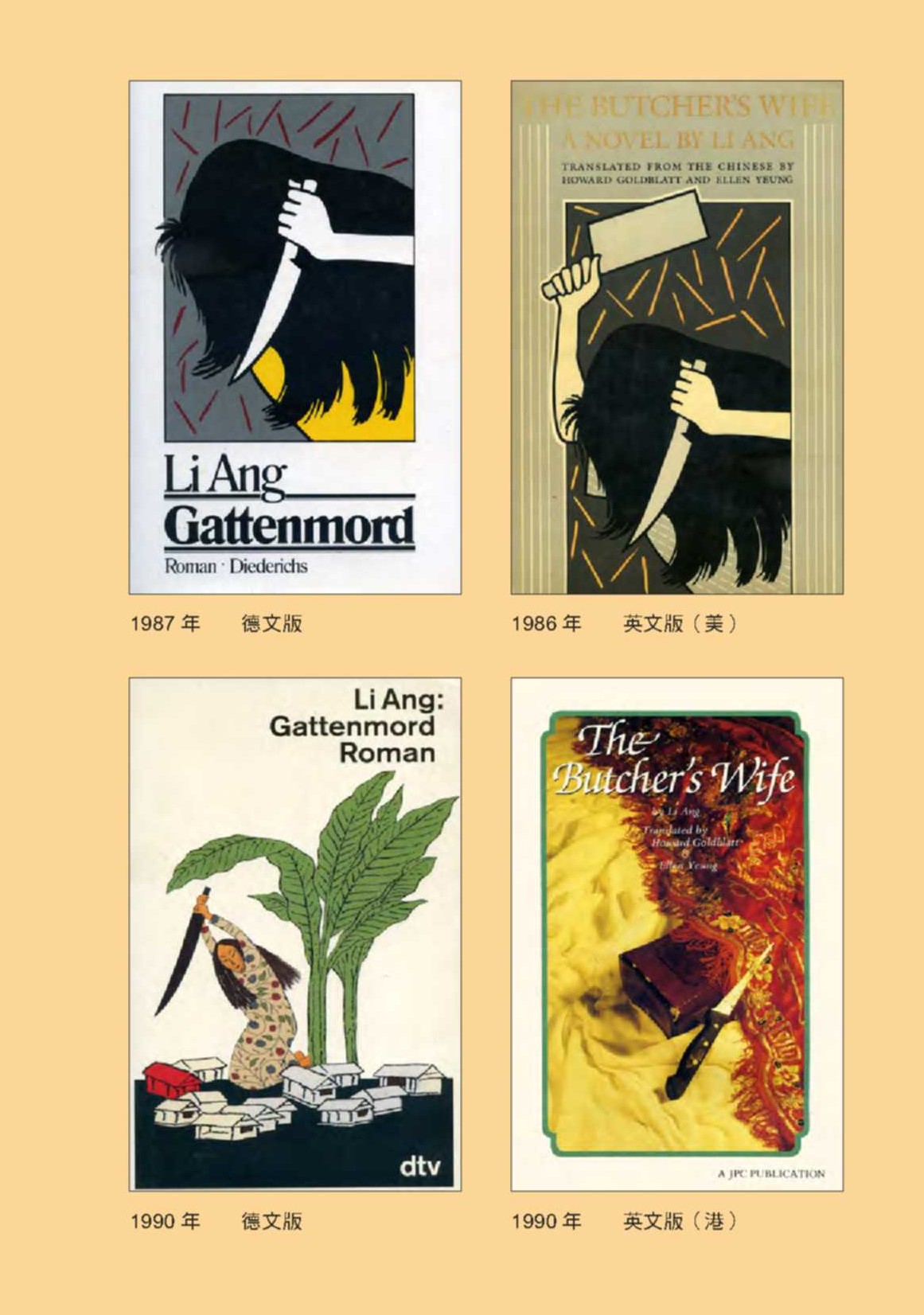

‧收錄連載首日報紙大樣、舊版及各國版本封面、大事年表……等珍貴歷史紀錄

•新銳插畫家卓霈欣繪製封面及內文插畫

鹿城孤女林市被叔父嫁與屠夫陳江水,聘金是屠夫送予林家人的豬肉。

四十歲的屠夫,正值壯年,白日於豬灶裡架著豬隻,一把屠刀在牲口身上來來回回,夜裡則壓在女人身體進進出出,白刀子進,紅刀子出。四鄰都說夜風呼呼吹拂,總聽得見女人淒厲的哀鳴如豬叫。

屠戶家住小城荒郊,深宵竹林風聲搖曳常有受虐女人哀鳴,也有古井女鬼作祟的傳說,然而厲鬼再壞,也壞不過人心。女人夜裡承受著男人的凌虐,白日亦要聽聞三姑六婆偽裝成關懷的奚落——認為女人是爽到哀哀叫,需索無度,不知羞恥。

性是凌虐,性是暴戾,性是羞辱,性是愛情以外的任何事。女人是刀俎上的一塊肉,砍下來的是異性肉體的殘虐,也是同性言語的凌遲,一刀又一刀,直到女人終於伸出手搶到了刀柄,往男人身上砍去……..

小説寫作於美麗島事件、大審之後,戒嚴仍在,黯黑暴戾之際。從獲獎過程到連載中都充滿了爭議。保守派指責作者不檢點,甚至寄出衛生棉、内褲羞辱她;反撲的力量急遽地想掩飾些什麼,但也得多年後,方才印証徒勞無功——它起先走出鹿港,成為了女性文學的代表之一;後飛離臺灣,賣出多種語言的版權。

近半世纪一路走來,性騷擾與侵害可曾因社會進步而有所止息?還是,父權结構仍難以撼動?生路何在?

作者:李昂

臺灣鹿港人,勒岡州立大學戲劇碩士。曾任教於文化大學多年。

諾貝爾文學獎得主大江健三郎稱李昂是兩位以華文寫作最好的女作家之一。

2004年獲法國文化部頒贈「藝術文學騎士動章」;2013年獲吳三連獎文學類小說獎;2016年獲中興大學頒授名譽文學博士學位。中興大學「李昂文藏館」於2019年正式開幕。

|小說改編|

《殺夫》——美、英、法、德、日、阿拉伯文等十五國版本;另有電影、連續劇。

《迷園》——英、法、日版,衣索比亞版即將出版。

《自傳の小説》——日版。

《暗夜》——法、韓版;另有電影、連續劇。

《看得見的鬼》——德、瑞士、韓版。

《北港香爐人人插》——部分章節有日、法版;另有改編漫畫。

《李昂短篇小說集》——日版

《睡美男》——日版。

《鴛鴦春膳》——法版。

《彩妝血祭》——改編為舞臺劇、於德國、奧地利、臺灣演出。

也出版多部飲食文學作品。

40週年新版序

至少看過這本書──再版序

寫在書前

輯一

辭鄉

西蓮

水麗

舞展

假期

蔡官

色陽

新舊

輯二

殺夫

附錄

詹周氏殺夫

且揚眉,看風起雲湧──《聯合報》第八屆小說獎總評會議紀要

《殺夫》相關大事年表

作者的話

序(節錄)

一九七○年從鹿港到臺北來讀大學,對過往寫了三年的充滿心理分析與存在王義的小說形式與內容,感到無法再繼續下去,但尚找不到新的出路。有一年多的時間裡處在小說轉型中的不安裡,想揚棄舊有的、卻未曾找到新的。

於是很自然的回顧起生養自己多年的家鄉──鹿港,也開始著手收集資料,真正動筆已是大二,陸續有「鹿城」故事發表是一九七三年。

那時候尚未曾聽聞有關「鄉土文學」,我也只是按一個作家必然發展的路線,回來寫自己的家鄉,毫無標榜意思也不是跟隨潮流。從一九七二到七四年間,我寫了收在輯一的六篇小說(「新舊」除外)。這次選的與當年第一次出書略有刪減,為的是考慮到整個系列小說未來的發展──簡單的講,這個系列還會再繼續寫下去的。

有趣的是一九七六年我已在美國讀書,一系列「鹿城故事」得以在臺出書後,遭到批評,認為我在追求鄉土文學的流行、汙蔑鄉土。

遠在異鄉異地,很容易對一切看淡,何況我並不曾跟上鄉土這列列車!對批評者只就出書日期來談論作品,而不是以作品寫成、發表日期來談論,多少感到好笑。

至於認為我寫的不夠「鄉土」,我卻認為,鹿港本身是一個市鎮、並非農村,三百年前它曾是臺灣第二大都市,衰微後,它一直以一個小鎮的形式存活。想要在「鹿城故事」裡找到狹隘的鄉土文學認可的對農村的反應,自然會失望。相信任何在台灣的市鎮生活過的人,都能深切了解市鎮與農村有這樣巨大的不同,表現於文學中,自然有不同的風貌。

卻是在美國的四年間,匆匆過了整個鄉土文學論戰,一九七八年回來,鄉土文學也許已不是潮流,但散見在兩大報的文學獎徵文中,所謂火烈烈的鄉土情的得獎作品,引發不起我的感動。我總愛笑自己,是個趕不上「潮流」的人,當初寫「鹿城故事」,鄉土文學尚未成為潮流,等它成為一個盛大的文學潮流時,又因著身在國外,無從參與,而許多年後我重以鹿城為題材來創作,鄉土文學的潮流又已不再盛行。

但回國後我有離開四年的臺灣現狀要關懷,如此我參與一些實際的類似社會工作的行動,也以此當題材寫小說,生活在繫忙的現實中,鹿港似手遠遠的被抛在臺北之外了。

終於在參與一些實際工作後的三年,我發現,我對社會最大的「功用」,也許應該在寫小說,我也有熱切的渴望能摒除一切雜務專心寫作。其時適逢詹宏志與張武順找我在中國時報寫一個以女性為主題的專欄「女性的意見」,從寫這專欄中,我學習到更謙遜的來思索一個女性的種種,以及,因作為一個女性作家面臨的諸多問題。

就在這時候,從整理舊稿中,我找回一篇只寫了開頭的小說「婦人殺夫」。

「婦人殺夫」寫於一九七七年,那年我剛拿到戲劇碩士學位,自以為盡了一個該盡的責任,卻不想立即回臺,總以為除了讀書外,還有許多關於美國是該了解的。加上當時聯合報有了對年輕作家獎助的辦法,每個月給固定的生活補助金,解決一部分生活費,我於是想到南下加州,希望能在洛杉磯住一段時間。

結果在洛杉磯一住住了半年。先勇在聖塔芭芭拉,離洛杉磯只有兩個小時的車程,他一直是我十分敬愛的作家,他為人的厚道、細心與對世事圓熟的體諒,更使我十分仰慕,我和朋友們幾番到他家裡去大吃一頓,他也偶會來洛杉磯看我們。

那真是一段快樂的日子,我無需立即工作,暫時作了「專業作家」°南加州的天那般蔚藍,我們坐在先勇家院子的榆樹下,看風翻吹過一樹白亮亮的榆錢,一邊聽著唱片中白光漫不經心的唱她永恆不變的歌,感覺到時空巧妙的混合,霎時間都了無定位,古今中外的齊匯聚了起來。

也就在先勇家,我看到了一本與我的生活環境、背景可說完全無關,也不可能有機會涉及的書:春申舊聞。並立即吸引我注意的是書中一則標題為「詹周氏殺夫」的社會新聞。

這則發生在抗日戰爭時期的社會新聞,是一個轟動當年上海的殺夫慘案,然而當中最讓我感到興趣的是,它是一個少見的不為奸夫殺本夫的故事,殺夫的因而不是一個淫婦,只是一個傳統社會中被壓迫的不幸婦人。

我立即以「婦人殺夫」為題,著手想以此故事寫個小說,但寫到主角母親被姦的部分,即無法再寫下去。我對當年的上海一無所知,僅有的質料來源只是報章、雜誌,缺乏對上海風土人情的掌握,我發現自己難以持續這個故事。

隨著回臺灣,這僅寫了開頭的小說,在行李箱中一擱擱了四年,其中雖然曾翻出來看過,仍不知如何著筆。直到開始寫專欄,對婦女問題有進一步的思索,才替「婦人殺夫」找到了一個明確的、新的著眼點,想寫一個就算是「女性主義」的小說吧!

有了這樣的認定,我很快想到將小說的背景移來臺灣──這樣才能顯現出我企圖對臺灣社會中兩性問題所作的探討,更為了要傳達出傳統社會中婦女扮演的角色與地位,我決定讓故事發生在鹿港。

如此在間隔當年寫「鹿城故事」的近十年後,我又回復來寫以鹿港為背景的小說。在毫無事前心理準備下,這小就越發展越龐大,最後成了一個七萬字的中篇。當中的寫作過程並不艱難,只因為我寫作的速度十分緩慢,加上除了教書外,艱免還有些外務纏身,前後寫了一年多,真正集中全力寫作,也有近八個月時間。

「婦人殺夫」是我寫的第一個中篇,也是我又回來寫「鹿城故事」的起步,因而不僅對系列鹿城故事,以及往後的整個創作,我認為都是一個重要的轉接點。而經由此,我更將繼續不斷的努力創作,我對自己有這樣的信心。

最後,我還是要說明一下,「婦人殺夫」雖經評審改為「殺夫」,我對原名十分喜愛,因而在此序仍延用原名,也算作以資記憶吧!

殺 夫

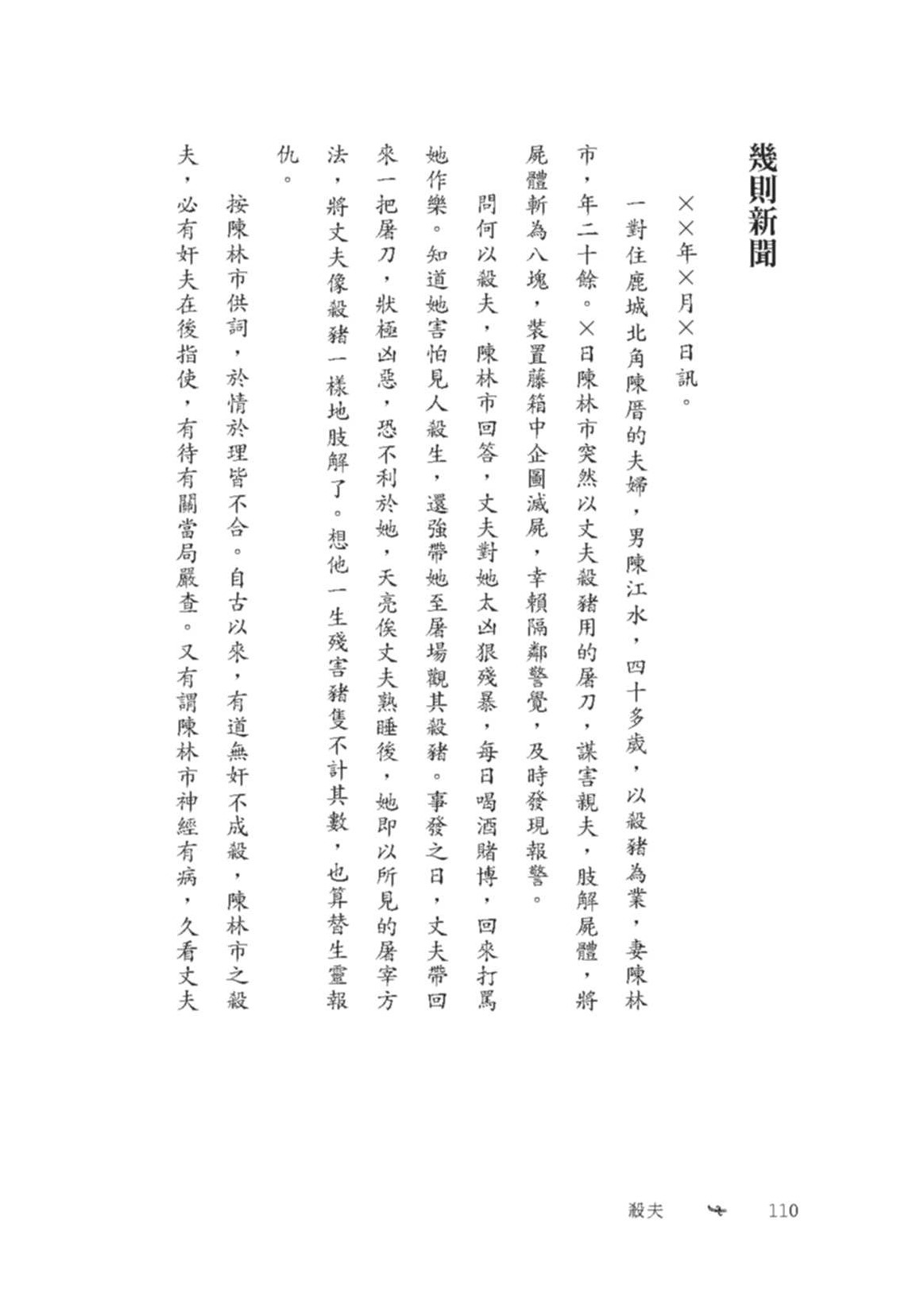

幾則新聞

╳╳年╳月╳日訊。

一對住鹿城北角陳厝的夫婦,男陳江水,四十多歲,以殺豬為業,妻陳林市,年二十餘。╳日陳林市突然以丈夫殺豬用的屠刀,謀害親夫,支解屍體,將屍體斬為八塊,裝置藤箱中企圖滅屍,幸賴隔鄰警覺,及時發現報警。

問何以殺夫,陳林市回答,丈夫對她太凶狠殘暴,每日喝酒賭博,回來打罵她作樂。知道她害怕見人殺生,還強帶她至屠場觀其殺豬。事發之日,丈夫帶回來一把屠刀,狀極凶惡,恐不利於她,天亮俟丈夫熟睡後,她即以所見的屠宰方法,將丈夫像殺豬一樣的支解了。想他一生殘害豬隻不計其數,也算替生靈報仇。

按陳林市供詞,於情於理皆不合。自古以來,有道無奸不成殺,陳林市之殺夫,必有奸夫在後指使,有待有關當局嚴查。又有謂陳林市神經有病,久看丈夫殺豬,得一種幻想恐懼病而至殺夫。但謀殺親夫乃是社會道德問題,豈能以神經患病為由加以恕宥,還待當局嚴加辦理此案,以息輿論,以匡社會風氣。

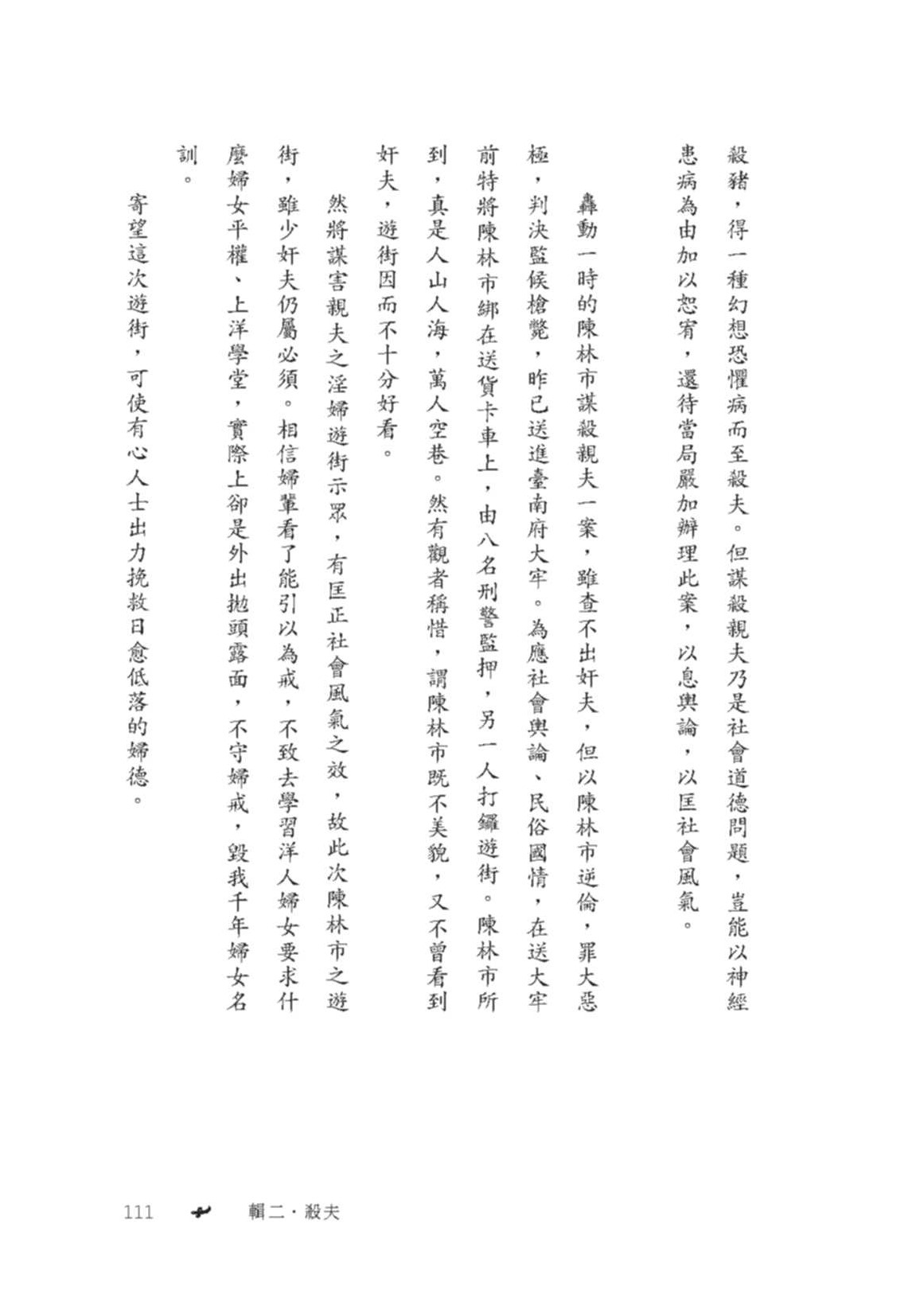

轟動一時的陳林市謀殺親夫一案,雖查不出奸夫,但以陳林市逆倫,罪大惡極,判決監候槍斃,昨已送進臺南府大牢。為應社會輿論、民俗國情,在送大牢前特將陳林市綁在送貨卡車上,由八名刑警監押,另一人打鑼遊街。陳林市所到,真是人山人海,萬人空巷。然有觀者稱惜,謂陳林市既不美貌,又不曾看到奸夫,遊街因而不十分好看。

然將謀害親夫之淫婦遊街示眾,有匡正社會風氣之效,故此次陳林市之遊街,雖少奸夫仍屬必須。相信婦輩看了能引以為戒,不致去學習洋人婦女要求什麼婦女平權、上洋學堂,實際上卻是外出抛頭露面,不守婦戒,毀我千年婦女名訓。

寄望這次遊街,可使有心人士出力挽救日愈低落的婦德。

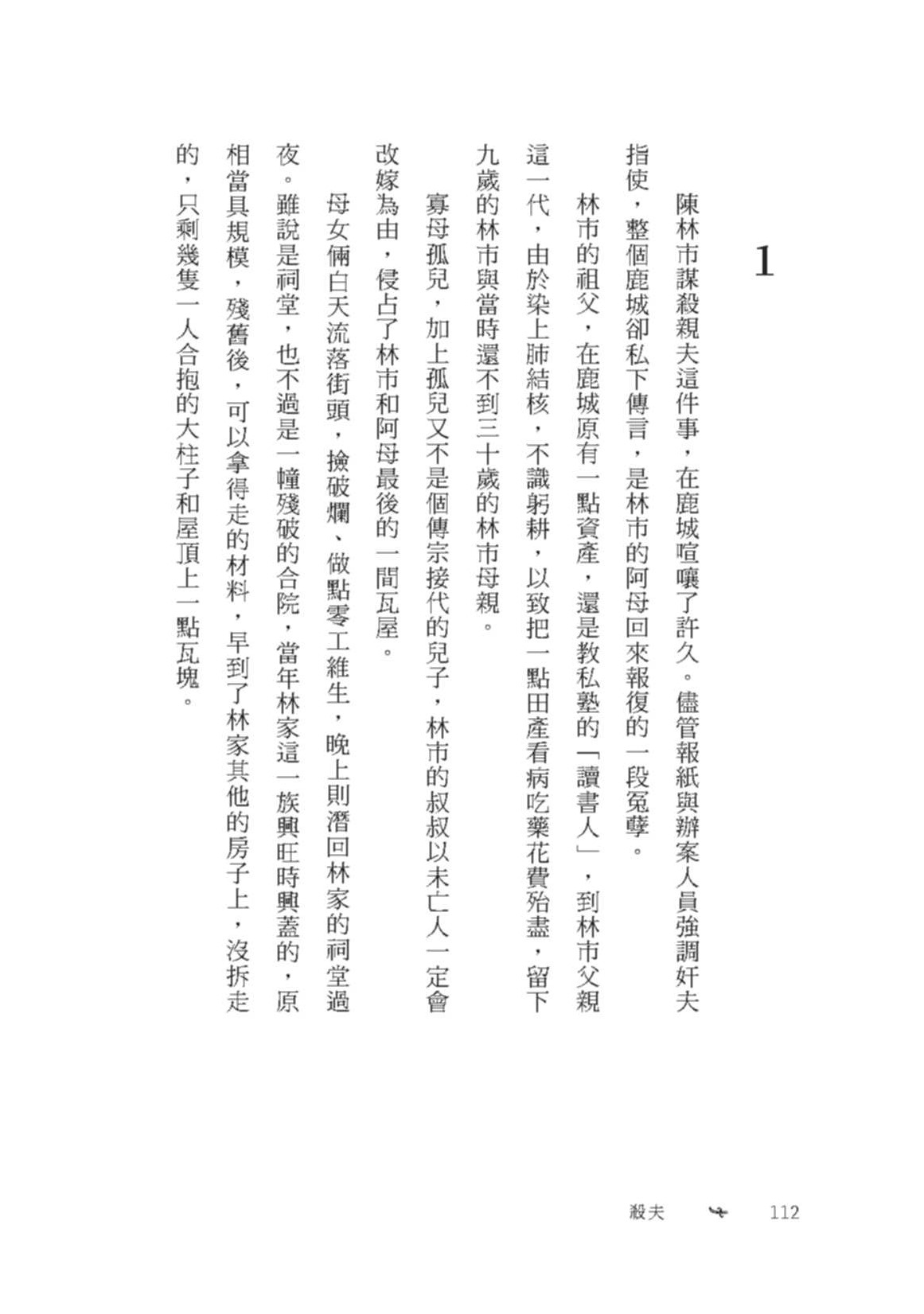

1

陳林市謀殺親夫這件事,在鹿城喧嚷了許久。儘管報紙與辦案人員強調奸夫指使,整個鹿城卻私下傳言,是林市的阿母回來報復的一段冤孽。

林市的祖父,在鹿城原有一點資產,還是教私塾的「讀書人」,到林市父親這一代,由於染上肺結核,不識躬耕,以致把一點田產看病吃藥花費殆盡,留下九歲的林市與當時還不到三十歲的林市母親。

寡母孤兒,加上孤兒又不是個傳宗接代的兒子,林市的叔叔以末亡人一定會改嫁為由,侵佔了林市和阿母最後的一間瓦屋。

母女倆白天流落街頭,撿破爛,作點零工維生,晚上則潛回林家的祠堂過夜。雖說是祠堂,也不過是一幢殘破的合院,當年林家這一族興旺時興蓋的,原相當具規模,殘舊後,可以拿得走的材料,早到了林家其他的房子上,沒拆走的,只剩幾隻一人合抱的大柱子和屋頂上一點瓦塊。

甚至住這祠堂,林家都有人抗議,但看林市阿母許久不曾有所謂敗壞門風的舉動,林氏族人也以幫助寡母孤兒為由,讓母女倆住下。

風波起在有年冬天,是個打仗的年頭,誰打誰對一般小老百姓並不重要,造成影響的是兵荒馬亂田裡收成不好,還不時有散兵餘勇流入小鄉鎮。林市與阿母沒得零工作,大半處在飢餓邊緣。

近除夕的一個冬夜,天是幾年難見的澈骨冰寒,卻有一輪炫亮異常的大滿月。林市到鄰近小土丘上拾一點樹枝回來當柴燒,冬天的黃昏特別短,一晃眼,就是個荒涼的夜,近海的鹿城還漫天颳起尖硬的海風,聒噪呼嚕的響遍大街小巷。

林市在耀亮的月光下回轉家,遠遠看見一個著軍裝的長身男子,潛入祠堂。猛冽的風吹翻男子破損的軍帽邊緣,露出一張年輕、有疤痕的臉,也吹起散亂的綁腿灰色布帶飄搖。

其時已十三歲的林市懂得可能的危險,站定一會稍思慮,立即想到就近到叔叔家中求救。待在那酷寒的夜裡奔跑,心裡又十分害怕,才跌跌撞撞的盡絆倒,來到叔叔家,吱唔著話都講不齊全。

是個軍人,叔叔十分警覺,聚集了五、六個族人和鄰居才趕向祠堂,為怕驚動那軍服男子,一行人誰也不敢張聲,潛行到廂房門前,從破了的窗格子,就著亮白的月光,林市清楚看到阿母身上壓著的那軍服男子,他的下半身衣褲退盡,只剩下一截零散的灰色綁腿堆在腳踝處。然後林市看到被壓的阿母,阿母的那張臉,衰瘦臉上有著鮮明的紅艷顏色及貪婪的煥發神情。

阿母嘴裡正啃著一個白飯團,手上還抓著一團。已狠狠的塞滿白飯的嘴巴,隨著阿母唧唧哼哼的出聲,嚼過的白顏色米粒混著口水,滴淌滿半邊面頰,還順勢流到脖子及衣襟。那軍服男子被拉起時,有一會顯然並不知道發生什麼事情。叔叔看他身上全無武器,踹起一腳,猛踢向他下部,那長身的軍服男子摀住那地方,霎時間垮倒下去。

而作母親的仍持留原先的姿勢躺在那裡,褲子退至膝蓋,上身衣服高高拉起,嘴裡仍不停的咀嚼著。直至林市跑向她身邊,作母親的拉住林市的手,才嚎啕大哭起來,斷續的說她餓了,好幾天她只吃一點番薯籤煮豬菜,她從沒有吃飽。

族人和鄰居將兩人就近分別綁在兩隻祠堂的大柱子上,不久召集來更多的族人與圍攏一大群人,商討如何處置。林市的阿母這時不再哭泣,說來說去也是那幾句話:她實在餓了,幾天來只吃番薯籤和豬菜,那軍服男子拿兩個白飯團給她,她實在太餓了,她不知道會發生什麼。

那軍服男子則始終頹散的看著前方,茫茫的不知是否在想,也一逕不開口。他還很年輕,如果不是一道從眉眼處直延伸到下顎的疤痕,算得上是個清俊的漢子。

翻翻吵吵很一陣子,仍沒達成任何結果。林氏有老族人提說奸夫淫婦理當要繫在大石頭上沉江,但馬上說這只是古禮;有人也立即小心提醒:那軍服男子不知來自那個兵團,以後怕不好交代。

最後林氏有個極愛排道理的叔公,藉機編排說林市阿母畢竟是被迫,不比一般奸夫淫婦,罪不該至此。林市的叔叔,這時居然排開衆人,站到軍服男子前,劈啪甩他兩個耳光,再拍著胸脯講他林家怎樣也是個詩書世家,林市阿母如有廉恥,應該不惜一切抵抗成為一個烈女,如此他們甚且會願意替她蓋一座貞節牌坊。

不知什麼緣故,一夥人聽到貞節牌坊,竟齊聲轟笑了起來。再過一會,衆人看無甚趣事,天又晚了,紛紛散去。

看衆人散了,族裡的老人要有所決定,給林市叔叔一個眼色,林市叔叔只有讓族人把林市帶回家,說是不能沾汙他們林家骨血。林市臨離去,一直喃喃只有幾句話說的阿母,竟搶天呼地的大哭起來。林市看眼阿母,被綁在柱上的阿母雖然衣衫零亂,卻毫無撕扯的破損,而且阿母顯然由於不再有衣服,那天穿的是一件完整的紅色新衣,有些地方還明顯可見褶痕,林市記得,那衣服是阿母的嫁衣,一向壓在箱底。

阿母一身紅衣被綑梆在祠堂一人合抱的大柱子上,是林市對母親的最後一個記憶。隔天早晨醒來,林市就不曾再見到阿母。林市往後斷續聽來不同的傳言,有的說阿母在夜裡被沉江;有的說阿母同那軍服男子,被責打一頓後,趕出鹿城,永遠不許回轉;有的則說是阿母選擇與那軍服男子私奔。

林市則在族裡父老的安排下住進叔叔家,事實上也即是林市父親未過世前的那間瓦房。回到原來住家的林市並不曾有任何改變,那幾年兵災連連,雖未直接波及鹿城,也四處紛攘不定,加上收成不好,嬸嬸又長年卧病在床,林市裡裡外外做盡各種苦差事,仍難得吃飽。

卻也在這幾年間,林市長大或為一個瘦長身子的女人,她有的是阿母一張長臉,長手長腳再加上營養不良身子發育不全,就像個木板刨成的人兒。叔叔家鄰近婦女間曾有個傳聞:林市那樣瘦平身板,就是因為來潮得大晚。

這類女性身體的變化,原是隱私中由母、姊教給下面年幼的女孩,林市的來潮在四鄰婦女中造成幾近公開的笑談,婦人們以為是林市的過度喧嚷。人們體諒林市沒有阿母在身旁,慌張一定難免,但嘲笑林市躺在地上,大聲喊叫:我在流血,我要死了。

隨著來潮的事情剛鬧完,林市開始見到人就同人講她最近作的夢,那夢有一定的開頭,總是:你看過柱子吧!我不是說普通柱子,是有一人合抱的大柱子,像我們祠堂有的那種柱子。

接下來的夢境,是幾隻高得直聳入雲的大柱子,直插入一片墨色的漆黑裡不知所終,突然間,一陣雷鳴由遠而近,轟轟直來,接著轟隆一聲大響,不見火焰燃燒,那些柱子片時裡全成焦黑,卻仍直挺挺的挺立在那裡,許久許久,才有濃紅顏色的血,從焦黑的柱子裂縫,逐漸的滲了出來。

這夢原沒什麼離奇,加上林市一再復述,四鄰很快聽厭了,往後每俟林市一開口,就直截說:又是妳的夢,我不聽。沒一陣子,林市少了聽衆,也不再繼續說她的夢。她成為一個沉默的婦人,經常從工作中揚起她那張長臉,沉沉的不知想些什麼。

林市的不言語久了後被認為是思春,四鄰以為只有思春才會有那般恍惚的神情,愣愣征征的一勁瞧著男人。有年輕小伙子就形容他怎樣給瞧得好似要被吞下似的。一向伺機要從林市身上有所獲得的叔叔,礙於族人面子幾次沒將林市賣成給販子,這時除了大聲張揚林市同她阿母一樣等不及要讓人幹外,也趕著替林市物色人家。

最後決定的是鄰近陳厝的一個殺豬人家,靠四十歲的屠夫陳江水孑然一身,陳厝至今沒有人把女兒許給他,相傳是陳江水屠宰數十年,殺害生靈無數,每個夜裡都有豬仔到他門口嚎叫。此外,「後車路」的女人也盛傳,陳江水一到,每每把女人整治得殺豬般尖叫。這些緣由,使陳江水博得一個外號:殺豬仔陳,久了後,少人記得他叫陳江水。

這場婚姻由於陳江水一向聲譽不佳,雙方年歲又差別太大,林市叔叔勢必會被傳說收受好處,最盛行的說法是:殺豬仔陳每十天半月,就得送一斤豬肉。這種現拿現吃,在物資普遍缺乏的其時,遠遠好過其他方式的聘禮,無怪四鄰羨艷的說,林市身上沒幾兩肉,卻能換得整斤整兩的豬肉,真福氣。

當然,另外的說法也不是沒有,有人就說,殺豬仔陳只是個以殺豬為業的屠夫,並不是設攤賣豬肉的,要豬肉,還輪不到他。

不管怎樣,林市是嫁了。幾件換洗衣服打成小包,挽在手上走過黑貓橋,過橋下一丈多寬的黑貓圳,就是陳厝,陳江水的家遠些,在陳厝的盡端,遠遠都可見到海。

入門的時間是午後,林市做了半天低頭新娘。還好陳厝屬鹿城外的郊野,規矩不嚴,一個臨時拉來充數的媒人婆還得下廚房,林市因此沒什麼困難的睢遍陳江水。五短身材,挺著不小的肚子,脂肪十分豐厚似的,連帶走路有點外八,理的是三分頭,看得分明後腦袋平平的向下削,彷彿少了個後腦勺。五官倒沒什麼異樣,一雙小眼睛沉沉陷到眼眶周圍行腫的肉裡,林市後來聽說,這種眼睛就是豬眼,注定要與豬仔有牽連。

晚間照例開喜宴,除了叔叔一家與陳江水幾個近鄰、朋友,沒什麼賀客,兩、三桌客人不一會吃罷喜酒,紛紛散去。那天裡林市沒得什麼吃喝,原還暗自慶幸客人散得早,沒料到陳江水幾個殺豬朋友,留下大碗大碗的拚酒,逕自直鬧到深夜。林市在房內,隔著一層布帘聽外頭吃喝吆喝,歷歷清楚,越發飢腸轆轆,強行忍住待那幾個朋友散盡,疲倦加上飢餓,林市已有幾分虛脫感覺。

饒是這樣,喝醉酒的陳江水要履行作丈夫的義務,仍使得林市用盡殘餘的精力,連聲慘叫。叫聲由於持續不斷,據四鄰說,人們聽伴隨在夜風咻咻聲中的林市乾嚎,恍惚還以為又是豬嚎呢!

待靜止下來,林市幾乎昏死過去,陳江水倒十分老練,忙往林市口中灌酒,被嗆著的林市猛醒過來,仍昏昏沈沈的,兀自只嚷餓。陳江水到廳裡取來一大塊帶皮帶油的豬肉,往林市嘴裡塞,林市滿滿一嘴的嚼吃豬肉,嘰吱吱出聲,肥油還溢出嘴角,串串延滴到下顎、脖子處,油濕膩膩。這時,眼淚也才溢出眼眶,一滾到髮際,方是一陣寒涼。

林市怎樣都料不到,往後她重複過的,就是這樣的生活。