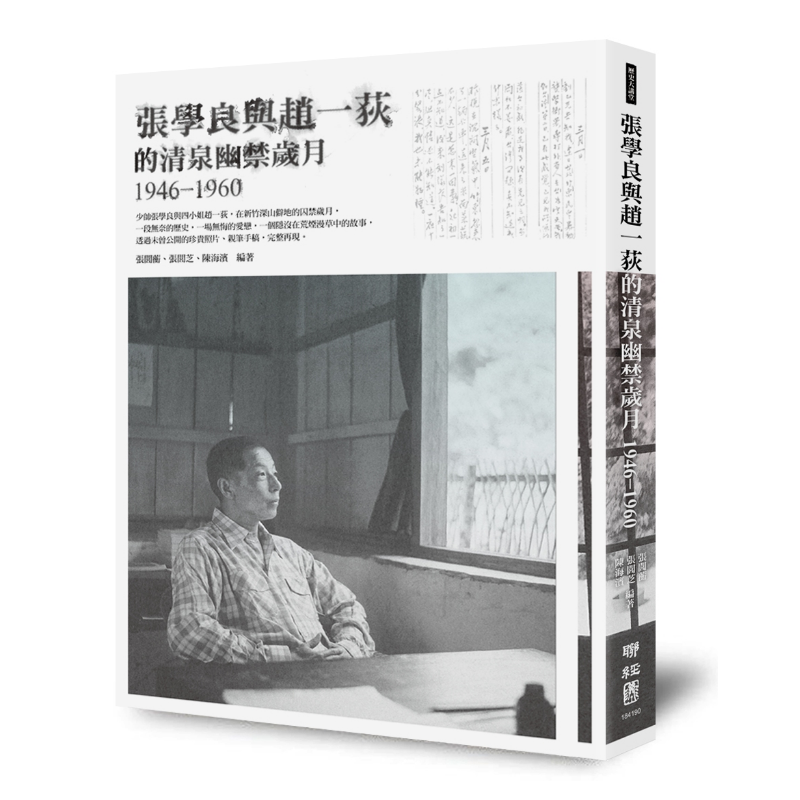

張學良與趙一荻的清泉幽禁歲月1946-1960

出版日期:2011-06-03

編著者:張閭蘅、張閭芝、陳海濱

印刷:單色印刷

裝訂:平裝

頁數:352

開數:18開(23×17cm)

EAN:9789570838145

系列:歷史大講堂

尚有庫存

少帥張學良與四小姐趙一荻,在新竹深山僻地的囚禁歲月,

一段無奈的歷史,一場無悔的愛戀,一個隱沒在荒煙漫草中的故事,

透過未曾公開的珍貴照片、親筆手稿,完整再現。

—————————————

他是北洋軍閥張作霖的長子,一位英氣逼人的少帥;他曾經廝殺疆場,騁馳於廣袤的森林與黑土;他宣布「東北易幟」,助國民政府北伐統一;他強忍日本間諜的殺父之仇,維持境內的和平。1936年,他發動了震驚中外的西安事變,挾持蔣介石逼他聯共抗日。西安事變是中國近現代歷史的轉折點,也是張學良人生的轉折點,從此他失去自由,在旁人的監視管束下渡過餘生。他曾在回憶錄裡說:「我的事情只到三十六歲,以後就沒有了。」

她是趙家的四小姐,十七歲認識了張學良,成為他的情人,十九歲與他生下一子。二十八歲時,為了追隨被囚禁在貴州的張學良,她忍痛把兒子送到美國,卻沒有料到這一別就是十五年。從此,她跟著張學良四處移監,照料他的起居,陪伴他渡過孤寂喪志的時光,過著與世隔絕的幽居生活。

本書是張學良、趙一荻於1946-1960年在新竹清泉溫泉軟禁生活的紀錄,保存了許多不曾公開的珍貴照片及手稿,並根據張學良的日記、口述梳理編撰成冊,讓我們見證了一段時代的無情與捉弄,和一場愛情的永恆與絕美。

編著者:張閭蘅、張閭芝、陳海濱

張閭蘅、張閭芝,張學良的兩個姪女,第五個弟弟張學森的女兒。由於張學良的子女都不在身邊,1967年以後,張閭蘅與妹妹張閭芝便成了張學良最親密的家人,兩人不僅協助照顧張學良與趙一荻晚年的生活,在他們過世後,更負責整理保存他們留下來的大量珍貴文物及照片。

前言

記憶中的大伯大媽 張閭蘅

我與大伯大媽有約 張閭芝

一 輾轉重慶 飛越海峽

二 陳儀造訪 感慨良多

三 山中困境 莫老情深

四 兩張匯報 寬嚴皆到

五 總統下野 張趙南迂

六 重兵看守 屈居兵舍

七 夫人牽線 大洋家書

八 友人重逢 禮輕情重

九 互贈書畫 回饋友情

十 疾病襲來 兩地掛念

十一 奉命筆耕 夜不能寐

十二 嘔心雜憶 告別井上

十三 總統召見 管束依舊

十四 安排家事 夫人操心

十五 信奉基督 教堂亮相

十六 台北購地 營造新居

張學良台灣幽禁期間讀書影像

張閭蘅

記憶中的大伯大媽

人的記憶有時會隨著時光的流逝慢慢被稀釋,但有些人與事卻隨著歲月沉澱而日益清晰,成為生命中或生活中不可或缺的一部分,並影響你的言行或改變你的人生軌跡。對於我來說,他們就是我的大伯、大媽:張學良、趙一荻。

一

我們張家真是一個大家族,後來我才知道,我有那麼多的親戚。我的奶奶是東北張作霖的五夫人,我父親張學森在張家中行五。我們一家原先一直住在天津,一九四六年才搬到台灣。當時我尚年幼,不明白為何搬到台灣來,離開熟悉的環境到這麼一個既陌生又貧窮的小島上。我沒有想到,正是因為搬到台灣,在後來的日子裡,我們一家成為大伯、大媽最為親近的人,這種互相的依持不僅僅是血緣維繫,而是彼此都成了對方生命中最重要的一部分。

我到台灣繼續上小學,在我上五年級的那年(大約是一九五四年),有一天,每天接我上下學的三輪車車夫給我一張紙條,說媽媽讓我放學後直接到台北中心診所找她。我很高興,因為這個中心診所是台北當時醫療條件比較好的醫院,院長是我們家的遠房親戚盧致德,他的手下有個廚師,會做一手地道的西餐,平時要想吃到他做的西餐,是要提前預訂的。我以為一定是媽媽讓我開開「洋葷」。

我到了診所,覺得不對,媽媽在醫院樓上的病房等我,再一看,全家人都在。一向才知道,不是來吃西餐,而是來看「大伯、大媽」,失望的心情是可以想見的。看到媽媽及家人焦急的樣子,同時也覺得好奇,「大伯、大媽」長什麼模樣?一會兒,聽到廊道有動靜,家人都貼在門縫往外看,我呢,好不容易才看清大媽的模樣,而大伯只見了背影。媽媽說,因為大媽生病要住院開刀,大伯、大媽才從山裡到台北。

這是我第一次見到我的大伯、大媽。我無法理解,探視大伯、大媽幹嗎要這樣「偷偷摸摸」,我怎麼也無法將課本中的「張學良」與大伯聯繫在一起,為什麼他們也在台灣,卻不能與我們來往呢?記得,奶奶常念叨說大伯、大媽被關在山裡很長時間了,不知他們過得怎麼樣?奶奶每每提及「大伯」總是神情憂傷。在我的印象中,那段時間,家裡人時常提及大伯、大媽,好像他們住在一個很遙遠的地方。後來我才知道,大伯、大媽從一九四六年十一月被押往台灣後,一直幽禁在新竹縣清泉的大山中。台灣當年的交通遠未及今天這麼便利,新竹在我的記憶中,已經是很遙遠了。大伯、大媽在人煙稀少的山裡一待就是十餘年呀!

我上高中時,大伯、大媽才從高雄搬回台北,但還是不允許與家人見面。記得一個星期天,迪克(盧政德)約我們一家去作客,他家隔壁住著董顯光(原「駐美大使」),聽說那天大伯、大媽會到董顯光家作客,這次,我們是隔著大玻璃窗觀望。我終於看清了大伯的模樣:個不太高,有些發福,頭髮灰白,幾乎掉光了。哦!這就是張學良?我的大伯!這就是奶奶、父母牽腸掛肚、時時念叨的大伯?我怎麼也想像不出當年「英俊少帥」的樣子。心裡甚感不平的是,這個政府真不講道理!為什麼把我們長輩關了那麼久?見一面跟「做賊」一樣。太不公平!

那一天,大伯、大媽的模樣,凝刻在我的記憶中。

二

高中畢業後,我到美國留學。一九六五年是我留學後第一次返台省親,也正是這一年,我在家中與大伯、大媽見了面。聽家人說,大伯、大媽搬到台北後,在北投復興崗建房,與過去相比,稍許自由些,大伯到台北市區總會來我家坐坐。

說是正式見面,畢竟隔了兩代人。大伯是張家的長子,與我父親為同父異母的兄弟,但年齡懸殊甚大。大伯帶兵打仗時,我父親還是一個嬉戲打鬧的頑童。在家人介紹、寒暄之餘,我看著兩位長輩,歲月的滄桑似乎都刻在他們臉上,大伯的言語中不失機敏活潑,大媽話不多,眼神中總有一些淡淡憂鬱。他們大都與奶奶、媽媽交談,我在旁邊聽著,大伯會不時地看著我,眼神裡充滿了親情與關愛……這次回台灣,與大伯、大媽見了兩三次,我就又回到了紐約。現在想來,當時見面,沒有好奇與激動,彷彿原本就熟悉,並無初次會面常有的陌生感。淡淡的問候中,能感受到大伯、大媽對親情的渴望和希望同張家晚輩即我們姐妹聊聊天……大伯、大媽身邊沒有別的親人,他們的子女均遠在美國,只能靠書信來往。大伯知道我在美國留學,見到我是否會想起他們在美國的兒女呢?不知道。但他看似不經意的凝視眼神,卻留在我的記憶中。

三

讀完大學,自然是找份工作。我已習慣和熟悉了美國的生活節奏與環境,如果不是生了一場病,我可能會一直待在美國。在紐約期間,一入秋我就傷風,越冷越嚴重,並伴隨著水腫,腸胃功能紊亂,吃什麼藥也不見好轉。美國的大夫建議說,最好換個環境,到溫暖的地方待上一段時期,否則很難恢復。沒辦法,我只好回台灣,想先回家休息一陣再說。在外一人又多病,還是家好,這樣我又回台灣了。

一九六七年,我回到台灣,回家的感覺真好!我們在台灣的親人,大大小小好幾十口,如果聚在一起,真是不一般的熱鬧。最常來的總是大伯、大媽,一九六四年他們在台灣經歷了「離婚」、「結婚」,人生對於他們來說,除了相依相伴,形影不離,已到了無欲無求的境界。每星期起碼來我們家三到五次,每次來,總要弄出很大的「動靜」。一群時刻跟隨的「服侍」先進家轉一圈,看是否有陌生人後,便在門外警戒,有時甚至坐在屋裡,面無表情地聽我們家人聊天。

大伯似乎已經習慣了這種被人監視的生活,非常坦然,依舊與我們家人大擺「龍門陣」,聊到高興時,笑聲朗朗。有時他還拉我們一同去下館子,邊吃邊聊。我就是從那時起,才真正認識了我這位「鼎鼎有名」的大伯,我與大伯的感情,也是在這段交往中,在聽他的講述中慢慢建立起來的。

大伯喜歡講述東北的往事,講述他童年的故事,大伯的講述喚醒了我童年時在天津饞吃冰花的記憶,海峽那邊是我們的老家!我忽然想回老家看看,回大陸去看看……這一想法,徹底改變了我所有的計畫,這也是後來我決定到香港發展,並在一九七九年冒著風險返回大陸的初衷。

現在想起那段與大伯、大媽在一起的時光,令人難忘。大伯家在北投,那塊地皮是他買的,那棟房的格局是他設計的,他自己花錢蓋的自然傾注他的情感。在他們家裡,除了跟隨他們同生死共患難、不是親人卻勝似親人的吳媽之外,其餘「服侍」的人,都是保密局派來的看守特務。在大伯家的外圍,也布滿保密局的警衛點,不讓外人靠近。我們平時不能常去大伯家,偶爾去了,家人總要再三交代,說話要小心,隔牆有耳,不能口無遮攔,免得給他們添麻煩。當時我真是無法理解,看著他們宛如生活在「鳥籠」中,心裡很壓抑,也很氣憤。大伯的「自由」是很有限的,來往的朋友也少得可憐,除了家人,只有張群、張大千、王新衡、大衛黃(黃仁霖的兒子)等幾家可以走動。大伯每次外出都要提前報告,出門時,總是兩輛車,前一輛是大伯、大媽,跟隨的一輛就是便衣特務或警衛。

大伯、大媽最開心的日子是逢年過節。每到年三十,我們與大伯、大媽一起在北投過年。平時他們家冷清寂寞,連玩牌都不允許,這一天可以例外。大媽忙裡忙外準備年夜飯,她燒得一手好菜,中西餐都很拿手,尤其是西式蛋糕更是一絕,小巧精致、香甜誘人。吃過年夜飯,大伯帶頭玩牌,別看他的視力聽力均不好,每次贏家總是他,我們口袋裡的「紅包」還未焐熱,大部分的壓歲錢都回到了他手裡。看我們沮喪的樣子,他呵呵一笑說:「要錢,你們差遠了,我是拜過師的!」有好幾年,都是大媽下令:「散局!」大伯才肯放人。這就是我的大伯,天性愛熱鬧、愛玩、愛生活。有時我會想,那些囚禁的日子、與世隔絕的時光,大伯、大媽是怎樣熬過來的?在他的記憶中,那是一段什麼樣的日子呢?

後來我在香港定居了,往返台灣很方便,只要我回到台灣,大伯幾乎每天都來。他往屋裡一坐,打開「話匣子」,我們都成為他的聽眾,他講他的童年、他在東北的往事,講祖父張作霖的趣事,偶爾也會講起困禁生活中逗樂的事……在他的講述中,張家的「老事」、人與物似乎都鮮活地呈現在我面前,那些原本遙遠、陌生的人與事,對於我們這些從小生活在台灣的張家後人來說,清晰得似可觸摸。

四

日子久了,我與妹妹閭芝成為大伯最好的傾訴對象。常常是我們三人聊,大媽有時就避開,因為她一見我們總是談《聖經》或上帝。別說我們,有時大伯也煩,就打斷她說「換個話題」。我理解大伯,他在漫長的囚禁生活中,除了大媽,無人可聊,他是靠回憶和讀書度過那段難熬的日子的,他的周圍全是看守監視的人,那些人還時時提醒他「不能跟陌生人交談!」大伯的心裡積存了太多太多想說的話。

記得有一次,大伯笑著對我妹妹說:「你大姐一回來,那批跟班可忙壞了!」因為我好交際,朋友多,只要我回台灣,家中便「高朋滿座」,熱鬧無比。大伯來了,很開心地看著我們,並不時與我的朋友聊上幾句,這讓那批「跟班」非常緊張。當時,凡是與大伯說過話或見過面的人,都是「跟班」調查的對象,都必須一一詢問,記錄在案。「跟班」知道都是我的朋友,他們不好意思直截了當向我盤問,常常問家裡的佣人、司機或樓下看更打聽,但他們哪能百分百掌握實情?有很多時候,我有意弄虛作假,這些大伯看在眼裡,心裡跟我一樣得意高興!

調皮愛熱鬧的性格跟我們這批年輕人一拍即合,只要我們在,大伯幾乎每天都來。這也是大伯喜歡到我們家的緣故吧。有時一待就是半天,吃了晚飯還沒有動身的意思,「跟班」就不時上樓來催,大媽有些緊張,可大伯正聊到興頭,故意裝聽不見,能多待一會兒,他就多「賴」一會兒……每次看到大伯如貪玩的頑童不願「回家」,而「跟班」又不停地催促,心裡又痛又恨!大伯、大媽已經被他們囚禁了那麼久,為什麼還不放過他們?這種「管束」的日子何時才能結束呢?聽大伯講,他在上世紀三0年代就擁有自己的「私人飛機」,甚至自己駕駛飛到南京開會,再想想現在,這叫什麼日子?他內心的痛楚,是言語無法表達的。環境、容貌都在改變,但他唯一沒變的,是他性格中的開朗豁達與率真。連我的朋友都知道,我家有一個「頑童」般的大伯,喜歡與他聊天,聽他講故事。只要你跟他待一會兒,你就會被他的睿智魅力所吸引。

五

我常對自己說,我真幸運有這麼一位長輩,從他那裡,我學會了許多做人處事的道理。他對我們的呵護、關愛,細微無聲,常常只是簡單的一句話或一個眼神。他認為我們做得不對時,最多說一句「你們不懂」或「糊塗」,然後他會告訴你,應該如何去做,像對朋友一樣娓娓道來。從他言談中,我能感受到他對家人、家鄉、國家、民族的摯愛。談起這些話題時,他興奮不已、神采飛揚,有時說著說著,黯然神傷,音落神凝。即便現在,一想起他陷入沉思中的傷感神情,我的淚水仍會奪眶而出。他的心時時牽掛著兩頭,一邊是他的老家故土,一邊是是遠在異國的兒女……正因為我們能感受到他內心的寂寞與思念,我們想為他做點事,我與妹妹閭芝的生活都改變了。妹妹先是成了大伯、大媽的「管家」,而後提前「退休」陪伴他們。我呢,一九七九年「貿然」進了中國大陸,乘火車去了廣州。

這是我自一九四八年離開天津後,第一次返回大陸。回到香港後急不可待地飛往台灣,想把我在大陸的所見所聞告訴大伯。見了大伯後,還未開口,大伯悄悄先問了一句:「你回大陸了?」嚇了我了一跳!我去大陸沒告訴任何人,擔心乘飛機,航空公司要登記才改乘火車,大伯怎麼會知道呢?後來大伯告訴我,當局對講出大陸的人是密切「關注」的,那些「跟班」已知道了情況,是要大伯找我核實。大伯告訴他們,要問你們自己問!但除了大伯,始終也沒人找過我,他們知道問也白問。

有驚無險,反正也是「記錄在案」,我依舊不管不顧地講。我去了許多地方,也認識了不少新朋友,大伯說過的地方,我都會去看看、聽聽。回台灣後,趕緊一一告訴大伯,我就是想讓大伯多知道些曾經在他夢中牽掛的人與事。一九八二年,我到北京,見到了時任全國政協副秘書長、楊虎城將軍之子楊拯民。他熱情款待了我,介紹我認識一些大伯的熟人,我也告之大伯的情況。回台灣後,我向大伯轉達了他們的問候。大伯聽了很高興!他悄悄告訴我,再回大陸,可以找兩個人,一位是呂正操,一位是萬毅。說這兩位都是他以前的老部下……

我按大伯的意思去做,無形中變成大伯與他部屬之間的「聯絡員」,也成為自一九三六年西安事變之後,尤其是一九四九年海峽兩岸經歷多年隔絕之後,大伯與中國大陸可以互通信息的唯一渠道。一方面是我的性格使然,另一方面也是基於在台灣,我們與大伯這種特殊的關係,這是無人可以替代的。但我心裡清楚,是大伯的言行影響和改變了我,改變了我和妹妹閭芝的人生。我曾希望在他有生之年,為他多做點事,讓他心裡的願望得以實現。這就是多年來催迫著我奔波於途的心願。

大伯、大媽後來去了夏威夷,我們全家陪著他們一同沐浴陽光與海風,這樣自由自在的時光對於他們來說,來得太晚了!眼看著他挽起袖子生氣勃勃的軀體日漸枯乾,炯炯有神的目光在悄然暗淡……我讀懂了什麼叫「力不從心」!我無法阻擋時間的腳步,在大媽去世一年後,2001年,大伯也畫上了人生句號。大伯走了,帶著遺憾走了!只有我知道,大伯的有些願望是永遠無法實現了!每每念及,潸然淚下,傷感無限!遺憾無限!

六

西安事變已經過去七十年了。西安事變是中國近代歷史的轉折點,也是我大伯人生「大起大落」的轉折點。在國難當頭之際,他用槍扣押了「上司」,逼其抗日,又抱著犧牲自我的精神,經受了遙遙無期的「管束」,這不是一般人可以做到的。自一九四六年十一月,大伯、大媽被押往台灣井上溫泉,他們的消息被嚴密封鎖,幸好大伯留有大量的日記、照片、手稿、這些資料都是從未發表過的,我們將其分段編撰成冊,通過這些圖文並茂的真實記錄,讓海內外所有關心張學良、趙一荻的讀者,了解他們是如何相依相伴度過那段人生苦旅的。在許多人的眼中,他們是曾經的風雲人物。的確,他們的一生始終被人「前呼後擁」著:早年是他眾多的部下,晚年是各種訪客與媒體,其間漫長的幽禁歲月則是一群甩都甩不掉的「跟班」……人生起伏,榮辱煙雲,坦然處之,這就是我眼中的張學良、趙一荻,我可親可愛的大伯、大媽,他們永遠活在我的記憶中。

<b>我與大伯大媽有約/張閭芝</b>

我的父親張學森是張學良將軍的五弟,兄弟年齡差距廿歲。常聽大伯提及當年在瀋陽大帥府有外賓來訪,見院中一群兒童正玩耍嬉鬧,大伯問客人介紹這群孩子,有的是兒子,有的是弟弟,兩代人玩在一起,實是有趣現象。家父自幼對他的大哥尊敬如父(祖父張作霖皇姑屯遇難時,家父僅八歲),大哥對小弟弟的親情與關懷更是融入了父子般的疼愛。

一九三一年九一八事變,大帥府被日本人侵占,倉惶中一家人分散至北平或天津,也有至英、美的;家父隨著祖母在天津求學、成家。一九三六年西安事變後,被「嚴加管束」的大伯與親屬的聯繫受限,於一九三八年及一九三九年我父母在香港及美國見到趙一荻小姐,得知大伯的消息。此後則音訊全無,直到一九四六年祖母於天津收到大伯來自台灣的信,才知他們已到了台灣。一九四八年襁褓中的我隨著祖母、父母及兩個姊姊從天津到了台灣,父母雖多方嘗試著想與大伯聯繫都未成功,大伯已聽說五弟也到了台灣,在其一九五五年二月二十七日的日記中,未加注明悄悄地記下了我們當時在台北的住址。直到一九六一年九月,大伯才得到「當局」獲准與親屬見面,祖母及父親與大伯這一別足足等了二十五年矣!回想見面的情景感人至深,大伯仔細端詳著每一個人;十四歲的我大聲地叫一聲「大爺」(北方人稱大伯為大爺),跪地叩頭行大禮。這就是我第一次見到了歷史課本中的「張少帥」,接著我見到了「大媽」趙一荻小姐。是親情使然,還是受祖母及父親的激動所感染?眼前這位大伯的氣度風範,立刻深深感動了我。

這一年是大伯軟禁生活的一個轉折點,一個新生活的開始。在宋美齡女士及蔣經國先生的協助安排下,由自己出資選地設計興建住所,在台北市近郊北投復興崗建了一棟西式二層房屋,院內有假山、魚池、花房等,與過去二十五年的居住環境真是天壤之別。我們一家人經常去他們家,一去就是大半天,大伯也經常出現在我們家。他稱我的祖母壽夫人為「五姨」。我看得出大伯對這位五姨非常尊敬。大伯告訴我:「你的奶奶可不簡單,最得老帥喜歡,也最能和老帥說上話,大帥府裡上上下下都聽她的,接待外賓也得心應手,生你爸爸時,全府連慶數日。五爺可是個寶貝。老帥老來一連得四子,你奶奶真是大帥府的大紅人。」自幼我就常隨在祖母身邊,愛聽大人談話,祖母非常健談,記憶力又強,與大伯談及往事精彩有趣,他們聊天我一定靜坐在旁聆聽。

當時在台灣居住的親屬還有大伯稱「六姨」的馬夫人,育有一女,即我的六姑張懷敏女士,她一直在台灣從事教育工作。祖母和六奶奶感情很好,相處融洽,我們兩家是一起自天津到台灣的。

後來六叔張學浚從澳門,七叔張學英從香港與家人相繼來到台灣,所有親屬逢年過節或是慶祝生日皆是在大伯家歡度。每年除夕,三代親屬歡聚一堂,年夜飯後,由大伯、大媽率領全體晚輩向兩位老奶奶叩頭辭歲,一過十二點再叩頭拜年,接著放鞭炮。每年都是由大伯持燭點炮,一片歡樂聲中吃元寶(餃子)。這時每人手中一疊壓歲錢準備推牌九,先坐莊的一定是大伯,接著是我父親,好不熱鬧;其實說是推牌九,不如說是看大伯表演,他說,那是付了不少學費學來的。

其餘的親屬,有的留居大陸,有的選在美國,難得聯繫。大伯與鳳至大媽生的女兒閭瑛住舊金山,與夫婿陶鵬飛偶爾來台。長子閭珣未婚,自美搬至台灣,因健康問題,長期住在醫院,我們難得一見。次子閭玗一家人與鳳至大媽住在洛杉磯,從未來過台灣,見到他們,是我隨著母親至洛杉磯家中時,特意去拜見鳳至大媽的。大伯和一荻大媽(趙一荻小姐)生的兒子閭琳一家人住舊金山,常來台灣。大伯最高興的就是見到閭琳的兩個兒子:居信、居仰。

我於一九七0年赴美國夏威夷攻讀旅遊業管理,經常接到大伯和大媽鼓勵的信。我寄了許多風景照片並向他們描述了當地優美的居住環境,由此他們對夏威夷的嚮往便在心中萌生。一九七六年我返回台灣工作時,祖母已安享天年過世,父母遷至夏威夷,兩位姐姐均留居國外,只有我一人住在台灣。工作之餘,經常去大伯家看望,我陪著他們郊遊、上館子、購物,每周日去教堂做禮拜及特定准許交往的朋友聚會等。

有一段時間,大姊閭蘅因事業關係在台灣住了幾年,他們一家的到來帶給大伯、大媽很多歡樂。這其中除了各人忙各人的事以外,我們總是歡聚在一起,最令我神怡的還下聽大伯追述往事,往事就是歷史,有嚴肅的、也有趣味的。最難得的是,幾十年裡,我從未聽過他有一聲怨言,總是笑聲洋溢,侃侃而談,其聲其景令我難忘。後讀他的日記,我的乳名「領弟」(父母希望我領個弟弟)不時出現其中,才恍然伯侄間原是如此的親昵接近。

一日大媽因骨折臥病在床,把我叫到床前,面色凝重地對我說:「領弟,你大伯和我都漸漸年紀大了,我們的子女不在身邊,我的身體不好,如果一旦我不在了,你是否願意好好照顧大伯?」說這最後幾個字時,她淚水湧出,哽咽著說不下去!我回答:「我當然願意,我不就在你們身邊嗎?」大媽接著說;「你大伯很喜歡你,今天對你的談話,是你大伯和我商量過的,雖然你和我們時常在一起,也最明白我們的生活情況,大伯的意思是讓你管理及處理我們的事,如果你願意,我們將會有許多事要交代給你,大伯和我都覺得你最合適,對你我們完全信任放心。如果你願意答應,我們也了卻一椿心事。」我的立即承諾,從此帶來了無限的牽掛。不知多少次,大媽一提到如果她先離世……總是淚流滿面,後來她體會到我愛大伯如同父親,逐漸流露出欣慰之情。

大媽常說:「一切都是上帝的安排。」一九九四年大伯、大媽選擇在夏威夷定居,我的父母已在該地居住多年,很順利地就將兄嫂的居住安頓妥善。當地的朋友熱烈地歡迎他們的到來,一連串的邀請聚會活動紛至沓來。大伯興致高,有請必樂意出席,這時為了大伯九十高齡的身體,大媽不得不執行她飽含關愛的「管束」。大伯稱大媽為「總司令」,從不抗命,大伯的風趣,常常引得大家開懷大笑。我一有假期就飛夏威夷,因大媽覺得在電話上交代我的事情不夠清楚,同時在台灣,我也忙於處理他們搬遷後的善後工作。

一九九五年九月,家父應邀赴北京參加慶祝抗戰勝利五十周年活動,臨行前,兄弟二人暢談此行的目的及意義,很是高興。孰料就在會議閉幕的當晚,家父不幸心肌梗塞,救治無效與世長辭。噩耗傳至夏威夷,大伯頓時驚呆了,昏花的老眼淚水盈盈,失去了在異鄉相依為命的弟弟,怎能讓他不心痛至極!父親過世,閭蘅大姊和我本可以將母親接到香港或台灣同住,便於奉養照顧,然大伯他們剛剛遷居夏威夷不久,母親怎能於此時搬離?於是,次年我決定辭去台灣待遇優厚的工作,遷居至夏威夷與母親作伴,同時也繼續執行對大伯、大媽的承諾。我們一家人與大伯、大媽朝夕共處在藍天綠海間,一同沐浴著清爽怡人的海風,他們的臉上時時漾著孩童般的微笑,愉悅中我卻有一絲隱痛:大媽曾患肺癌,割除了一片肺葉,時時離不開氧氣的補充,大伯四十餘歲時患嚴重眼疾,因居住深山中未能及時得到有效的治療,視力差到看人只是影子,打麻將全靠手感,一耳全聾,一耳微有聽力。多年來,大媽就是大伯的眼及耳,但一大聲說話,即喘不過氣來,非常辛苦。兩人以輪椅代步相依度日,對於來自各方難卻的盛情,無奈之下不得不卻。這也是讓盼望他們返故鄉的許許多多人最終失望和遺憾的原因。

「心有餘而力不足」,終讓大伯、大媽的鄉愁成了永遠的鄉愁。

回顧一九三六年西安事變後,大伯經過在浙江奉化,安徽黃山,江西萍鄉,湖南郴州、沅陵,貴陽修文縣、陽明洞、靈山麒麟洞、開陽縣、桐梓縣,重慶等地的輾轉遷徙和顛沛流離,於一九四六年十一月二日在不知情的情況下到了台灣,幽禁於新竹縣竹東鎮的清泉井上溫泉,後於一九五七年十月遷至南部高雄西子灣,1960年遷至台北近郊北投的安全局招待所,一年後遷入自建的房屋,直到一九九四年移居夏威夷,幽禁歲月超過了半個世紀,耗盡了他們一生最好的年華,懷想之餘,怎不令人欷歔!

在新竹井上溫泉與世隔絕的深山中,大伯與大媽互拍些照片寄給在美國的家屬,存在身邊的多是些底片。一九九0年前後,發現這些底片均已受潮,大媽見這些黏在一起的底片囑我丟棄,我不捨得。閭蘅大姐認為他們二位這段時間的生活鮮為人知,而照片最為可貴,於是不計費用,經過很長時間,尋求高技術處理,幸得部分可展示給讀者。從這些殘存的照片中,可以看到他們當時居住的環境及歲月的痕跡。這是大伯、大媽在台灣早期幽禁期間最真實的記錄與寫照。

今天能有此機會,回顧往事,訴之於筆,真是感慨萬千。這本書的起止年限為一九四六~一九六0年。文字部分是依據大伯的記事簿、日記、信函及他們二位的口述,希望在讀者欣賞照片時,提供一些他們生活情況的背景資料。我與大伯、大媽有約,要讓世人更多地了解他們的真實情況。這僅僅是開始,我們將繼續整理他們留下的資料。

一、輾轉重慶 飛越海峽

自從說要搬家,將近一個月,昨日汽車才來。今晨四點廿分在小雨中由桐梓天門洞出發,約十點抵東溪午餐,下午約六點抵渝,住於松林坡(為戴的訓練處所)。在松林坡住了半個多月,有張嚴佛夫婦、李雲波夫婦、楊繼雲、許(徐)遠舉等人,常來寓所玩玩,並贈送食品。

一九四六年十月十五日

今日遷移,但余始終不知去相(向)何處。早六點一刻,由重慶白市驛機場起飛,有李雲波、徐遠舉、郭處長等來送行。八點四十分抵武昌徐家柵機場加油,十二點一刻抵台北松山機場,余(始)知是到台灣。陳長官派周處長一鶚、劉縣長啟光、連謀、陳達元調查科長等在機場迎接,到陳達元寓所午餐,下午二點一刻由台北乘汽車動身,約五點半抵新竹,宿於招待所。

一九四六年十一月二日

早九點許,由劉啟光縣長夫婦陪同乘汽車由新竹起程,約至下午一點許抵井上溫泉,余知此為余之新住所也。

一九四六年十一月三日

————————————————————–

一九四六年,對於已被囚禁十年之久的張學良來說,真是不平靜的一年。

八年抗戰終於勝利了,一九四五年8月,張學良聽說日本投降了,真是「初聞涕淚滿衣裳」,家仇國恨,終得雪恥,長夜難眠。此時似乎能看到恢復自由的一絲曙光。

新年伊始,張學良在日記中寫道:「前幾年的日記,每年的開頭統由九一八起,今年我又把它改回來了。九一八的問題雖然是有了結局,可是東北尚未得到自由解放。那塊土裡還是埋藏著大量的炸藥,不曉得哪一天它還是會爆發的。可是,不只是東北喲,中國全國還不是一樣嗎!」讓人幾分歡喜,幾分憂愁。

張學良的心情自然是不平靜的,作為軍人,他感到慚愧,沒能為抗戰出力,現在抗戰勝利了,他卻仍被關在貴州偏僻的「夜郎國」中,不知什麼時間才能離開。

在貴州關押期間,他的活動範圍僅限在兩三百米內,白天在劉乙光等人的「陪同」下,尚可到附近走走或垂釣,一到夜晚,便只能待在屋裡。囚禁地的內外圈,均是三步一崗、五步一哨的軍統特務把守著,不允許任何外人擅自闖入。這種孤寂的囚禁生活,唯一可以慰藉的是,當收到各種報刊雜誌,獲悉外界的各種消息時,焦急心情才會慢慢平靜下來。

一九四六年一月十日,國民政府在重慶召開了政治協商會議,中共代表周恩來等亦參加,並提出釋放西安事變中的張學良與楊虎城將軍。周恩來在小組會和大會上多次提出應立即釋放張學良、楊虎城將軍。他說:要是張、楊兩先生釋放了,西北與東北父老乃至全國人民,誰不歡欣……這一提議得到了許多與會代表的贊同。

但蔣介石不以為然,不為所動。直到會議結束,僅釋放了葉挺、廖承志。

張學良無法了解政治協商會議的內情,他只能將報上的報導剪下,存在日記本中,因為參加會議的人,有許多是他所熟悉的。他在日記中寫道:「政協完成,和平建國綱領甚好,但願不要只成功一篇好的文獻文章,但無論如何,中國總算有進步。」

當年,張學良與楊虎城發動西安事變,將蔣扣押,是否釋放蔣介石,是否要蔣介石簽字保證、畫押,各方爭執不下。最後蔣介石僅以「領袖」的口頭承諾作為擔保得以脫身。現在「和平建國綱領」雖好,有各方的簽字,但誰敢保證它不會成為「一紙空文」。後來形勢的發展,恰恰被張學良言中。

貴州的三月,陰冷潮濕。三月二十九日,張學良從報上獲悉,戴笠於十七日在南京因飛機失事被燒死。戴笠之死,對囚禁中的張學良、趙一荻來說,會有不大不小的震動。他們太熟悉這位執掌國民黨特務系統的「老板」了。

西安事變時,戴笠亦被扣,但張學良並未太為難他。張學良送蔣介石回南京後遭扣押,實際上一直是交戴笠負責「嚴加管束」。囚禁期間,戴笠每年總要去探視一兩次,並順便帶些生活用品或食物、信函等。張學良在貴州桐梓囚禁地就是戴笠選定的。這是一個天然的山洞,原是國民黨兵工署下屬的兵工廠。戴笠巡視後,認為此地自然風景好,方便車輛進出,又方便警戒,方案報蔣介石批准後,就在兵工廠蓄水池附近蓋了一排房,將張學良與趙一荻從修文陽明洞遷來。戴笠每次來,總要陪張學良聊聊天,或四處看看,有時也會派人送信或送些罐頭、水果來。張學良寄出信函則由劉乙光帶出交戴笠轉呈,從兩人信件往來的稱呼上看,戴笠稱張學良時有「副司令賜鑒」、「漢公賜鑒」,而張學良的去信是稱「雨農兄」。大家都是客客氣氣。作為看管者,戴笠從生活上給予了張學良照顧,這其中也有蔣夫人、宋子文的關照。但戴笠不時也會「警告」張學良,來信「請勿書明現在之住址……以公之聲望與晚(戴笠信中均稱自己『晚 戴笠』)之處境不得不慎重將事耳……乞深居簡出,為國珍重」。蔣介石不想讓人知道張的秘密囚禁地。戴笠突然摔死,國民黨軍統局頓時亂成一鍋粥,連看守張學良的劉乙光一時也不知所措,一時間張學良與外界失去了聯繫。

很快,一九四六年四月十五日軍統派了李肖白處長陪東北元老、參政員莫德惠進山探視張學良,順便將積壓的信件一起帶來,在桐梓住了五天。這是得到蔣介石的首肯的。面對一大堆信件,張學良看得「頭暈眼花」。這五天的時間,讓張學良百感交集,儘管每次與莫德惠交談,劉乙光總是「陪伴」著。聽到東北同鄉寄望的厚情,張學良「五內酸痛,真欲淚下」。「君自故鄉來,應知故鄉事」,白天與莫德惠聊天或一同垂釣,晚上暢敘至深之。直到行前才急急陳鋪素紙,一一回信。家信自當必回,同時給蔣介石、蔣夫人及一干老友一一回信,根據莫的提議還給何應欽、陳誠、徐永昌各書一函,莫德惠希望通過他們向蔣做些工作,爭取早日「解禁」。張學良在「給同鄉諸友一函未書上款」。囚禁中的張學良仍不願意自己為「同鄉」帶來麻煩。

莫德惠離去後,張學良在日記中這樣寫道:「我寫了許多的回信和家信交給他們帶去。因這幾天累了,追憶。」戴笠走了,莫德惠來了,這些信件發出去了,如果是「投石問路」,也該有些回應吧!

一九四六年九月二十一日,終於等到了音訊了。劉乙光跑來告之:「吾等有移地消息,彼將至渝請示一切。」劉乙光帶回的消息是,先到重慶等待安排。畢竟在這裡居了幾年,現在將要離去,得到「恩准」,在劉乙光及夫人陪同下「遊兵工廠的大山洞,再到招待(所)小飯,又遊紅花園(在桐南約十六公里),遊元田壩、峰岩洞(在桐北約十五公里)」。這時,張學良、趙一荻才對自己居住的周環境有了了解。

從知曉要到重慶去,張學良就開始整理行李,等了將近一個月。十月十四日幾輛汽車來了,大家七手八腳趕緊裝東西,隨行的看守們也希望早點離開這荒蕪人煙的大山。十月十五日,天蒙蒙亮,四點二十分由桐梓出發,一路顛簸,下午約六點半抵達重慶,「住渝郊外之松林坡(原為戴雨農所建)」。

松林坡公館──是抗戰期間中美合作所為蔣介石修建的,實際上蔣介石一天也沒有待過。倒是戴笠常去小住,被人稱為「戴公館」。這是一排位居歌樂山半山林間的平房。四周原本就戒備森嚴。

沈醉在《軍統內幕》中提到,張學良到松林坡第一次進餐時,劉乙光全家都和沈醉等人一起陪他吃飯。劉乙光的兩個小孩子把吃剩的骨頭向地上吐,他看了連忙笑著說:「這樣不行,這不比過去我們住在鄉下……可不能再隨便向地下吐東西!」

張學良與趙一荻是秘密押解到重慶的,自然來探視相伴的都是原國民黨的軍統大特務(一九四六年十月一日軍統改為國防部保密局)。如張嚴佛(軍統辦事處主任)夫婦、李雲波(即李覺,時任中央訓練團分團主任)夫婦、徐遠舉(時任重慶綏靖公署二處處長、少將軍銜)等人,輪流做東,打牌、吃飯……

所有陪伴的人都清楚,蔣介石絕不會釋放張學良,也知道張學良與趙一荻下一處的囚禁地點在台灣,只是在等待安排專機等事宜。他們對張學良只是說正安排專機準備去南京,一旦安排妥當,立即動身。

離開貴州大山,來到重慶,按常理講,抗戰勝利了,十年的「管束」亦到期,應該沒有什麼理由再羈押了。張嚴佛等人「營造」的氣氛,讓一向喜歡熱鬧的張學良,臉上多了幾分笑意。

十一月一日,通知張學良、趙一荻次日動身,飛機已安排好了,這是張學良與趙一荻在重慶松林坡,也是他們在大陸的最後一個夜晚,此一去,永無歸期。

誰又能想到,一九四九年十月,此地,重慶松林坡公館又成了西安事變的另一位主角──楊虎城將軍的葬身之地。是巧合,還是有意安排?楊虎城也是從貴州被押往重慶,他一踏進室內,後面就傳來兒子拯中的慘叫聲,楊將軍急轉身去,特務的利刃便扎進腹腔……特務在掩埋時,還在楊將軍的臉上淋上鏹水。這一幕,張學良很久以後才得知。

十一月二日,重慶白市驛機場,早六點一刻,李覺、徐遠舉、郭旭處長到機場送行。張學良在日記中寫道:「今日遷移,但余始終不知去向何處……八點四十抵武昌徐家柵機場加油。」直到此時,也沒有人告知張學良飛行的目的地。如果再往東飛,就是南京。加油的飛機起飛後卻往南飛。「十二點十五分抵台北松山機場,余知是到台灣。」

「陳長官派周處長一鶚、劉縣長啟光、連謀、陳達元調查科長等在機場迎接,到陳達元寓所午餐。下午兩點一刻由台北乘汽車動身,約五點半抵新竹,宿於招待所。」

從日記中的記載可以看出,張學良、趙一荻是飛機落地後,才知道自己被送到了台灣,無奈憤懣之情,躍然紙上。一下了飛機,就登車到新竹。十一月三日上午九點,離開新竹,在劉啟光縣長夫婦陪同下,汽車沿山路東行,山路崎嶇,人煙漸稀。約在下午一點抵達井上溫泉。兩天的時間,張學良與趙一荻飛越了大半個中國,從行程安排看,幾乎是「馬不停蹄」,直奔事先安排好的目的地──井上溫泉。所有行動中的人都知道要去的地方,唯有張學良與趙一荻最後才被告知。從新竹到井上,汽車行駛近四個小時,如果按每小時三十公里算,井上離新竹約有一百多公里。

「余知此為余之新住所也。」疲憊不堪的張學良、趙一荻環顧四周,只能無奈地接受這一「安排」。