1898.福爾摩沙踏查:德國旅人阿道夫.費實的臺灣漫遊手記

原書名:Streifzüge durch Formosa

出版日期:2024-01-18

作者:阿道夫.費實

導讀者:林欣宜、莫克莉

譯者:張新

策劃:財團法人台灣研究基金會

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:432

開數:25開,長 21 × 寬 14.8 × 高 2.75 cm

EAN:9789570871845

系列:群島

尚有庫存

百年前的德語臺灣遊記

日治初期臺灣第一手珍貴觀察史料

時隔125年首度在臺出版

1898年2月,時值日本統治臺灣的第四年,

一位來自德國、熱愛旅行的藝術收藏家阿道夫.費實,

為了親自見識「日本的戰利品」,造訪了臺灣島,留下了詳盡的踏查紀錄……

★ 塵封一百多年的珍貴臺灣民族研究史料,首度直接由德文中譯出版

★ 收錄百幅以上照片與素描圖像

★ 忠實重現日本名畫家和田英作美術設計

本書介紹阿道夫.費實的生平簡歷及其民族誌研究,他出生於奧地利,喜愛藝術及旅遊,為德國科隆東亞藝術博物館的創辦人。1898年2月至5月,費實親身探訪日治初期的臺灣,彼時國際間對這個日本的新殖民地所知不多,費實想觀察的重點是臺灣在進入日本統治時代後,島內不同族群以及與外來者之間的關係為何,並且注意日本人以何種方式建設臺灣以獲取經濟利益。

費實的臺灣紀行雖充滿帝國主義及個人主觀批判,卻也十分詳細地記載了當時漢人及原住民的文化及其處境,對於有興趣了解百餘年前臺灣社會狀況的讀者而言,食衣住行育樂的描寫皆不缺,乃彌足珍貴的第一手旅遊書寫紀錄。

名家推薦

陳耀昌(醫師/作家)

費德廉(美國里德學院歷史系教授)

作者:阿道夫.費實

1856-1914,出生於奧地利維也納,乃一肥皂製造工業鉅子的次男,為藝術收藏家、演員、戲劇導演以及科隆東亞藝術博物館的創始人。熱愛旅行,曾於1898年2月至5月到臺灣遊歷,將期間見聞撰寫成《福爾摩沙踏查》(Streifzüge durch Formosa)一書。1913年於德國科隆創辦東亞藝術博物館,是歐洲第一座有體系的東亞藝術博物館。對東亞藝術之研究、收藏暨評論卓有貢獻。

導讀者:林欣宜

國立臺灣師範大學歷史學系副教授。

導讀者:莫克莉

德國波鴻魯爾大學東亞系教授兼系主任暨該校臺灣研究小組主任(Chair of Faculty of East Asian Studies and Taiwan Research Unit, Ruhr Universität Bochum, Germany)。

譯者:張新

中央大學法文系畢,現就讀師範大學翻譯所會議口譯組,亦從事戲劇、詩作及影視字幕翻譯,已出版的譯作有《巴克禮宣教回憶錄》。

譯文賜教:mchang49@gmail.com

策劃:財團法人台灣研究基金會

推薦序一 1900年珍本的擁有與分享/陳耀昌

推薦序二 1898年跨文化交流的嶄新洞見/費德廉

第一部 導讀 藝術與殖民之糾葛:阿道夫.費實的臺灣/林欣宜、莫克莉

一、阿道夫‧費實生平

二、關於《福爾摩沙踏查》

三、費實夫婦東亞藝術觀的開展及科隆東亞藝術博物館的催生

四、結語

五、費實夫婦大事紀

六、參考書目

第二部 《福爾摩沙踏查》/阿道夫.費實

一、導言和福爾摩沙、基隆、臺北、大稻埕、淡水、艋舺之行

二、新竹、苗栗和大湖之行

三、往罩蘭、東勢角、臺灣、阿罩霧、埔里社、水社湖的旅程,以及返回大稻埕

四、從基隆經澎湖列島,至安平、臺南、打狗、東港、枋寮

五、從枋寮經力里社、巴塱衛、太麻里,抵達卑南

六、滯留卑南、周遊南岬、返回基隆

七、返鄉與回顧

八、蕃語詞彙對照表

附錄 阿道夫.費實《福爾摩沙踏查》(1900)相片及影像索引/費德廉、音恩雅

1898年跨文化交流的嶄新洞見

費德廉(Douglas L. Fix) 美國奧勒岡州里德學院(Reed College)歷史系榮譽教授

推薦序二

2002年夏天,為了替我經營的外國人來臺文獻數位圖書館──「福爾摩沙:19世紀的圖像」(Formosa: Ninteenth Century Images)──蒐集內容,我委託我在美國里德學院的一位高材生蒂娜.施奈德(Tina Schneider)調查幾份歐洲的文獻目錄,查找19世紀德文著作。在這個過程中,蒂娜找到一份有關1898年阿道夫.費實訪臺行的丹麥文評述,並以附上摘要的形式收錄於其整理的臺灣史德文文獻目錄中。現在,有了由張新翻譯、阿道夫.費實1900年於柏林出版的遊記《1898.福爾摩沙踏查》中文全譯本,我們終於能夠透過作者的第一手文字、影像和插畫,一窺這位德國旅行家與臺灣人事地物的邂逅。

1898年春,阿道夫.費實從日本乘汽船抵臺,他對臺灣理解不深,也必須仰賴通譯才能與在地人溝通──有時甚至需要好幾層的轉譯。與那些定居臺灣或頻繁來臺的外國宣教士、外交官和商賈不同,他僅短暫來臺一次,而且至多只待了三個月。儘管如此,他的遊記中仍記錄了一些有趣的事件和邂逅,且描寫和見解也與19世紀末期的其他歐美和日本人士多有相通。要藉由這次的新譯本同時掌握這兩個面向並不容易,這種複雜的作品特色必然會帶來許多閱讀上的挑戰。

費實在形成對臺灣的見解時,主要仰賴他的個人觀察,以及其他在臺人士的專業和印象,如德國外交官和商人、不同職等的日本殖民官員,以及不同宗教背景的傳教士。他在書中援引了鳥居龍藏、喬治.泰勒(George Taylor)、甘為霖等知名「臺灣通」的研究和作品,也搬出德國史學家里斯(Riess)為其針對早期荷蘭、葡萄牙、中國及日本與原住民接觸史的個人見解背書。同時,費實也引用了貿易報告數據、契約港新聞報導和其他學術作品,來補充從在地人身上獲得的第一手資訊。可惜我們無法確知這些文獻是他在1898年春短暫來臺前或離臺後閱讀的。

相較於其他19世紀外籍人士的旅遊文學和調查報告,費實的《福爾摩沙踏查》一書有幾個明顯的特徵。與1867至1872年間多次走訪西臺灣和南臺灣的李仙得不同,費實於1898年深入中臺灣和東臺灣,去了埔里、日月潭和卑南,並曾搭汽船途經蘭嶼。費實走訪臺灣各大城市和港口,也曾短暫遊覽澎湖,這些都是當時外國遊客常去的景點。大多數歐美人士的文字和圖像紀錄都聚焦在臺灣原住民及其物質文化,甚少關注漢人和漢人為主的城鎮。費實的這本遊記則有所不同,記錄了作者在三個月的遊歷期間,於各地邂逅的、來自不同社會背景的漢人,以及和中臺灣、南臺灣許多原住民社群的互動交流。作者以巨細靡遺的手法記錄下這些相遇,並附上親手製作的照片和插畫。倘若能抱持對作者個人偏見和時代集體偏見的敏銳覺察,細心分析這些文字和影像紀錄,便很有機會形成對1898年這次跨文化交流的嶄新洞見。

費實的興趣相當廣泛。他和甘為霖、達飛聲(James Davidson)一樣,著迷於荷治時期臺灣史,也對日本當時的治臺方針極為好奇,因此花了許多篇幅談論這兩個主題。他善於描摹自然和人為景觀,生動地勾勒出叢林、春夜、中式庭園、廟宇、農莊、百年老木等景致的神韻。我們也應當注意作者如何將地方上的陌生景物和家鄉的意象連結,譬如日月潭的獨木舟,或是東港以南的海岸線。和同時代的人一樣,費實也著迷於原住民的生理特徵,但他也將目光投射在原住民社會的其他面向(在地作物、民俗療法、命名習慣或在地建築),顯示他有意突破某些種族主義和帝國主義的視野框架。儘管作者對日本殖民政府及其施政的評價比對清廷要高,但他也不吝於將殘暴不仁的屠殺、成效不彰的宣教活動,以及貪腐行為,歸咎於日本政府的治理無能。深信自身的民族優越性,費實在書中也對漢人和原住民的社會、經濟和文化給予正面或負面評價。雖然如此,也許正是這種觀察入微、描寫生動,卻又恣意臧否的寫作風格,才讓本書鮮明地捕捉到1890年代末期潛在的合作和衝突。

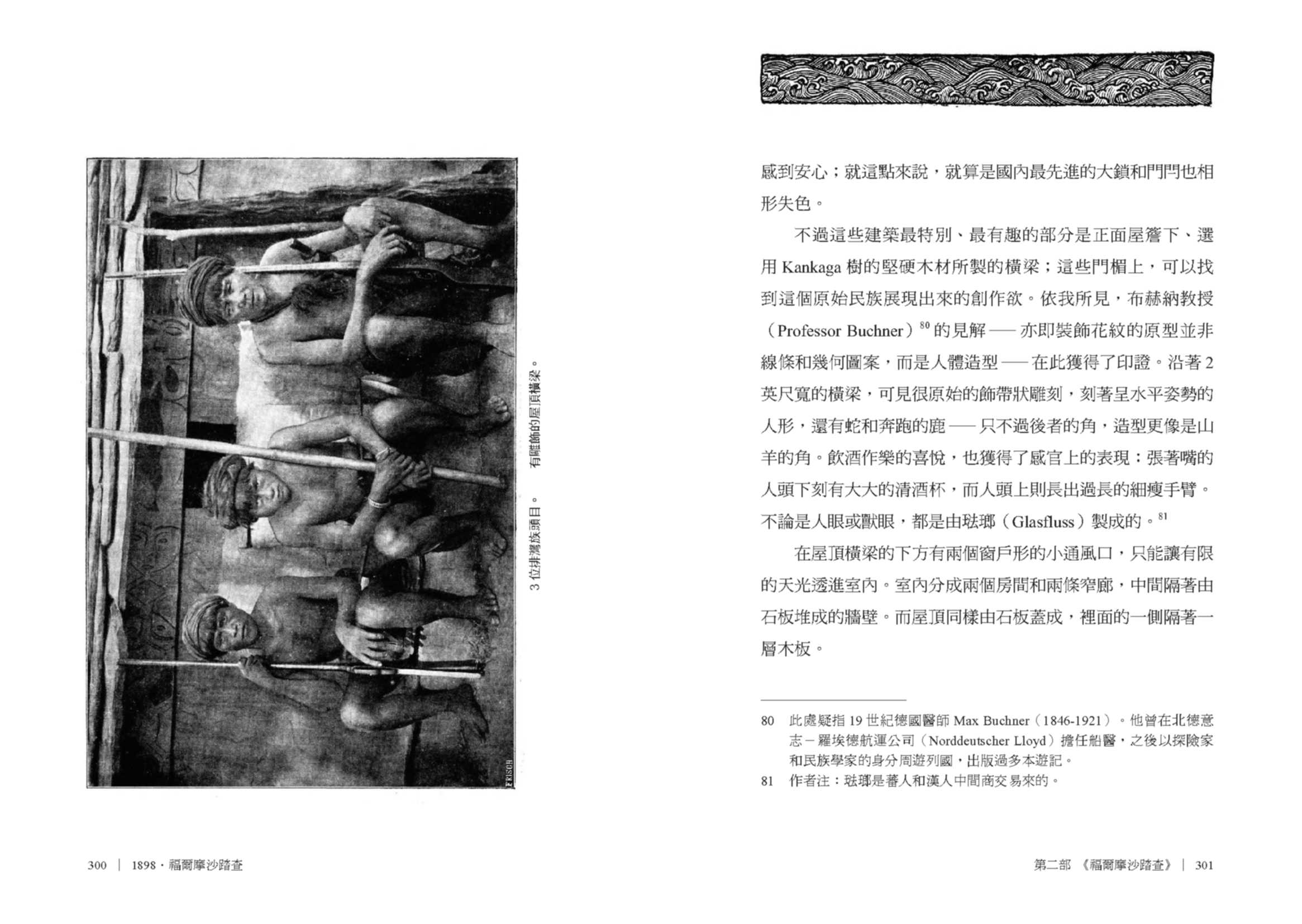

遊歷臺灣期間,相較於蒐集文物,費實似乎更熱衷攝影。如同本書的原文副標題所示,《福爾摩沙踏查》共收錄了「一百多張的圖像」,包含80張相片和26幅插畫。大部分的相片都是肖像和建築,但也有一些風景、器具和船隻的照片。絕大多數的圖像似乎都是費實親自拍攝或繪製的,但我們恐怕必須與日治時期前五年的上百張相片和插畫詳加比較,才能驗證這個說法。或許受限於1900年的印刷技術,無法忠實地在書籍和刊物中重製圖片,本書中的圖片畫質並不理想(我們只能期待有一天費實的原版照片能重見天日,讓我們做更深入的分析)。話雖如此,幾張主題為南臺灣和東臺灣原住民的全頁圖像,仍然提供充足的素材,進行民族學和建築學的分析,如中文版第300、307、333、337、356、373、384和406頁的相片。不同於鳥居拍攝的原住民相片,費實拍攝的大多不是「典型」原住民的「樣板」照(除了如第384頁的卑南少女圖),而是原住民的群像照,尤其是臺灣南部和東南部一帶的原住民聚落。費實的風景照有些拍得差強人意,可見其攝影技巧不佳,但他的拍攝主題遠比如早一輩的約翰.湯姆生(John Thomson)、聖朱利安.愛德華(St. Julian H. Edwards)等歐美旅行家來得更加廣泛。

閱讀費實這本圖文並茂的旅遊日記時,不該忘記幾個1898年的重要時代背景;無論是19世紀末的環球旅行文化,或是德國勢力在東亞的持續擴張,這些脈絡都深深影響費實如何描寫在臺灣的種種遭遇。日本殖民官員既協助也監控費實在臺期間的各項活動;而歐美精英旅人能夠享有拜訪中國和日本前線駐在所的特權,或許也能夠說明費實對帝國主義的諸多偏好。

藝術與殖民之糾葛:阿道夫.費實的臺灣

林欣宜、莫克莉(Christine Moll-Murata)

導讀(節錄)

久聞有一本1900年出版、名為《福爾摩沙踏查》(Streifzüge durch Formosa)的遊記,作者阿道夫.費實(Adolf Fischer, 1856-1914)曾在日治初期到臺灣,又是重要東亞藝術文物收藏家,與德國科隆東亞藝術博物館關係深厚。近期有機會到該館一遊,展示十分精緻高雅且獨樹一格,但未見任何臺灣文物。藉著深入本書中費實夫婦的人生經歷,終於得知其中緣由與此間之曲折。

關於本書及其作者,國內認識仍少。歐獻文(Harold M. Otness)曾簡要說明其為「德國籍人類學家,發表數篇研究及一本重要著作,即本書《福爾摩沙踏查》,包含超過百幀插圖和一張地圖。」蔣凱杰〈百年前的德語臺灣遊記:初探阿道夫.費實的《福爾摩沙漫遊》〉則是國內迄今為止對此書最詳細的說明。費德廉(Douglas L. Fix)教授特別提醒此書數量眾多的日治初期珍貴照片,值得多加關注。在本書之前,阿道夫.費實曾在1897年出版其遊日紀錄《日本諸像》(Bilder aus Japan)。該書日文譯者之一的安藤勉,尤其對費實夫婦在日本的足跡、費實夫人芙里妲(Frieda Fischer, née Bartdorff, 1874-1945)之後出版日記、與兩人如何與日本畫壇交往等,做了十分詳盡的研究;漢學家施黛莉(Adele Schlombs)則是德國方面對費實夫婦生平及其創建歐洲第一座東亞藝術博物館的過程與影響,有特別深入研究的一位。但他們不管對1898年阿道夫.費實的臺灣行,抑或曾在1900年出版《福爾摩沙踏查》一書,皆無特別深入說明。

為協助讀者理解此書,本文將由阿道夫.費實的生平、構成本書的臺灣之行,以及夫婦兩人的東亞藝術觀之發展與科隆東亞藝術博物館的創建三方面來談。

一、阿道夫.費實生平

阿道夫.費實於1856年生於維也納,乃一肥皂製造工業鉅子的次男,工廠後來擴展成奧匈帝國境內最大蠟燭、肥皂和食用油脂公司之一,甚至在1928年催生了全球知名的日用消費品巨擘聯合利華企業(Unilever corporation)。阿道夫在蘇黎世完成寄宿學校學業後,加入父親事業,被送到布魯塞爾和漢堡受訓。但他自年少便喜好演劇等藝術與表演,甚至8歲時即曾登臺演出,在1883至1886年間一償夙願擔任劇院經理,卻發現自己並不合適。熱衷旅行的他在1887年前往美國和埃及,之後也在義大利待了幾年,最後在慕尼黑和柏林定居,籌備進行一次環球之旅。他最初到東亞旅行,是在1892年37歲時首次踏上日本領土,自此時起便深深為日本藝術著迷;第二次到日本則是在1895至1896年間,和維也納畫家弗朗茲.霍恩貝格(Franz Hohenberger, 1867-1941)一起,1897年阿道夫.費實出版的第一本關於日本的遊記《日本諸像》(Bilder aus Japan)中就有不少他的插畫作品。

1897年3月1日,41歲的阿道夫和時年23歲剛踏入東亞美術研究領域的芙里妲,在初識不久後結婚,新婚旅行就在當年9月經維也納到日本,一待就是兩年,到1900年才歸國。阿道夫的臺灣之旅便在此行期間。1901年阿道夫將東亞旅行的成果及美術品寄贈柏林,獲德國教育部頒「教授」稱號;1904至1907三年間在北京德國大使館為德國博物館收購文物藝術品,並確立其創建一座東亞藝術館之職志。1913年科隆的東亞藝術博物館開館,是歐洲第一座有體系的東亞藝術博物館。不幸費實於次年過世,由芙里妲繼任館長。該館在1944年二次大戰期間受轟炸破壞,次年芙里妲也去世,一直要到1977年才重建。

由於芙里妲後來分別出版了1898年元旦起至1913年間她在日本及之後中國的紀錄,因依日期條列記下,被稱為「日記」。從1897年夫婦兩人一起待在京都,直到1913年科隆東亞藝術博物館開館為止的紀錄,便得以藉由芙里妲的日記相互參照。芙里妲的中國日記在目錄前插頁便寫下大大的「費實」兩字,顯見為其在中國時使用之譯名,是以採之,其他譯名則依蔣凱杰譯法。費實夫婦念茲在茲的東亞藝術博物館,意在收藏並展示他們多年來在中國、日本、韓國等地蒐集歐洲以外國家之珍貴遺產,但此博物館之定位實引人注目。至少芙里妲自己早在1902年的日記裡便記下,他們當時接觸、研究、欣賞、收藏日本美術和藝術品,最終想做的是建立一座對東亞美術有貢獻的專門美術館,而非民族學博物館。

阿道夫前半生興趣廣泛、身分多元,參與的事業與工作眾多,但志向及專業領域的確立,大概是他到了東亞(尤其日本),後來更和太太一起全心投入藝術專業以後之事。隨著知識領域的擴展,延伸至東亞藝術之研究、收藏暨評論。這期間他的主要出版,除了1897年的《日本諸像》外,還有1900年出版的《福爾摩沙踏查》(即本書)與Wandlungen in Kunstleben Japans (Berlin: B. Behr’s Verlag, 1900) (日本藝術生活之變遷)。在後書中他提到,在1897年和太太一起以蜜月名義抵達日本,停留期間前往臺灣,1898年5月由臺灣回日之後,和1895年時便認識的日本分離派畫家的指導者黑田清輝(1866-1924)有密切交往,多待在這群人避暑地的逗子(在神奈川縣)海邊,進行深刻的藝術交流。1871年成為黑田清綱子爵之養嗣子的黑田清輝,乃薩摩出身,是日本藝壇重要領導人,曾於1884年前往巴黎習畫,1893年歸國。1895年日清戰爭赴第二師團戰場威海衛,以素描家身分活動。後來成為分離派的領袖,主張日本畫和西洋畫分離,創立白馬會。也就是說,阿道夫前往臺灣之旅,夾雜在夫婦兩人1898年與黑田等重要日本畫派開創者的交往日益密切的期間。

二、關於《福爾摩沙踏查》

本書以阿道夫自1898年2月啟程至5月回日之間3個月在臺見聞為主軸,以夾敘夾議的方式描述其旅程,因此,只要掌握其旅遊行程,便不難理解此書結構。除來臺上岸及旅程之安排與交涉外,整理後總的來說有兩大段行程:一是自臺北向南到新竹、苗栗(Bioretsu)、臺中、埔里、集集一帶,然後返回北部;二是自基隆搭船至澎湖、再坐船到南臺灣的臺南,接著一路向南,往高雄,最後至卑南。可惜的是,除了啟程之時外,阿道夫並未具體記錄各段旅程的時間,只能約略察知各段旅程先後順序。本書出版時將行程切開,分成諸多章節,但仍依時序描述,並不影響閱讀。

啟程準備

他的臺灣行去了臺北、臺南等主要城市,也去了像大湖、枋寮等鄉間,甚至到苗栗內山及島嶼南端的屏東、臺東一帶,見到原住民,但略過了西部臺灣中部至臺南一帶及臺灣東部。但阿道夫並未具體提及何以如此選擇,或出自誰的建議。或許,可以大膽地說阿道夫的行程並非事前基於某種對臺認識而為。據其說明,他來臺目的是為了「親眼去見識這個日本的戰利品」。之所以有此期望,在本書一開頭他便提及,當時日本對於領臺耗費過多,有悔不當初的聲音,而且對臺種種疑問的答案,仍「無法透過目前多所闕漏的福爾摩沙相關著作文獻得到解決」。當然,比對前揭〈19世紀德文臺灣〔福爾摩沙〕相關文獻編註書目〉,便可知雖然未能稱得上大量,但至少也有十數篇是阿道夫來臺之前便可得見的德文文章。更遑論還有上百篇數量更多、流通更廣的英語及其他外語文獻或書籍。

他是從日本來臺一事,或許說明了他是在日期間臨時起意,並非蓄積來臺已久、有充足地搜尋參考文獻的準備時間。即便如此,從書中他具體提到的參考文獻:路德維希.里斯的《福爾摩沙島史》、1897年度《臺灣外國貿易年表》(Annual Return of the Foreign Trade of Formosa)、馬偕《福爾摩沙紀事》、耶穌會資料、日本政府提供報告書、荷蘭人資料、《中國、日本及菲律賓年鑑名錄》(Chronicle and Directory for China, Japan & the Philippines)、1898年5月21日《日本每日先鋒報》(Japan Daily Herald)一篇報導、鳥居龍藏對東部阿美族的研究、貝紐夫斯基的東部探險故事、喬治.泰勒(George Taylor)的著作等等,可以猜測,大部分資料可能是行前在日本蒐集,或者來臺後,透過殖民政府協助取得,在旅行途中參考閱讀。

不管如何,他說:「我因此決定順從內心熱切的渴望,親自去見識這個日本的戰利品,並了解當地的社會民情,對一個像我一樣無黨無派的人會留下什麼樣的印象,以及在可見的未來內,當地的經濟形勢會有何種發展變化。」這段話清楚地鋪陳了其自稱客觀的來臺動機,他並非打算搜尋更多文獻,因為他斷定現有資料不足,親眼見聞反倒是更好的辦法,而他則自詡將是不帶偏見的報導者;此外,他雖看似未做太多行前準備及功課,但或許他在出發前,便有撰寫臺灣遊記出書的想法,並為此攜帶厚重相機,賣點自然在於:取得殖民地是日本的大事,而且此際國際間對日本新殖民地臺灣的狀況所知不多,因而具有時效性。因此,這本書及阿道夫之行對於後世而言,最珍貴的或許便是他在沒有太多準備的情況下,以其當時在臺見聞的第一手直接而平鋪直述,甚至不少毫無遮掩的情緒性直觀表達,為1898年的臺灣留下了寶貴記載。

內文選摘

第二部 《福爾摩沙踏查》

阿道夫‧費實(Adolf Fischer)

五、從枋寮經力里社、巴塱衛、太麻里,抵達卑南

我們預計過夜的下個目的地,是先前提過的力里社,那是一個約有300戶人家、700位居民的地方,被在地人視為首都。當力里社人和距離約10里(相當於25英里左右)處的姑仔崙(Kwanan)庄起衝突時,一般是前者會獲得支援。

距離排灣族頭目所在的村落,還有很長的一段路途,儘管天氣炎熱,我還是決定繼續動身。我們攀上一座山稜,在此眺望廣闊的大海和小琉球島。不久後吹起了一陣清涼的微風,稍微緩解了旅途的勞累。遠方有時可見一絲絲的煙霧,暗示那裡有零星的蕃人住所。多處高原打斷了起伏的山脈。嚴重龜裂的土地,彷彿張開嘴討水喝的口渴之人,只有西南季風帶來豐沛的雨水。這時候,雨水會順著山坡,將大量的土石沖入山谷。乾涸的河床在山谷間蜿蜒,而山上也缺乏有活水的山澗和泉源。

由於缺水,這裡的植被十分稀疏;陡峭的山坡上只見乾瘦的青草,少有灌木;偶爾會有栗樹、肖楠或長青的橡樹伸向蔚藍的天空,形成植被的島嶼。我們路上沒看到什麼生物;只有五彩繽紛的昆蟲或絢爛的蝴蝶,不時在晴空中飛舞。

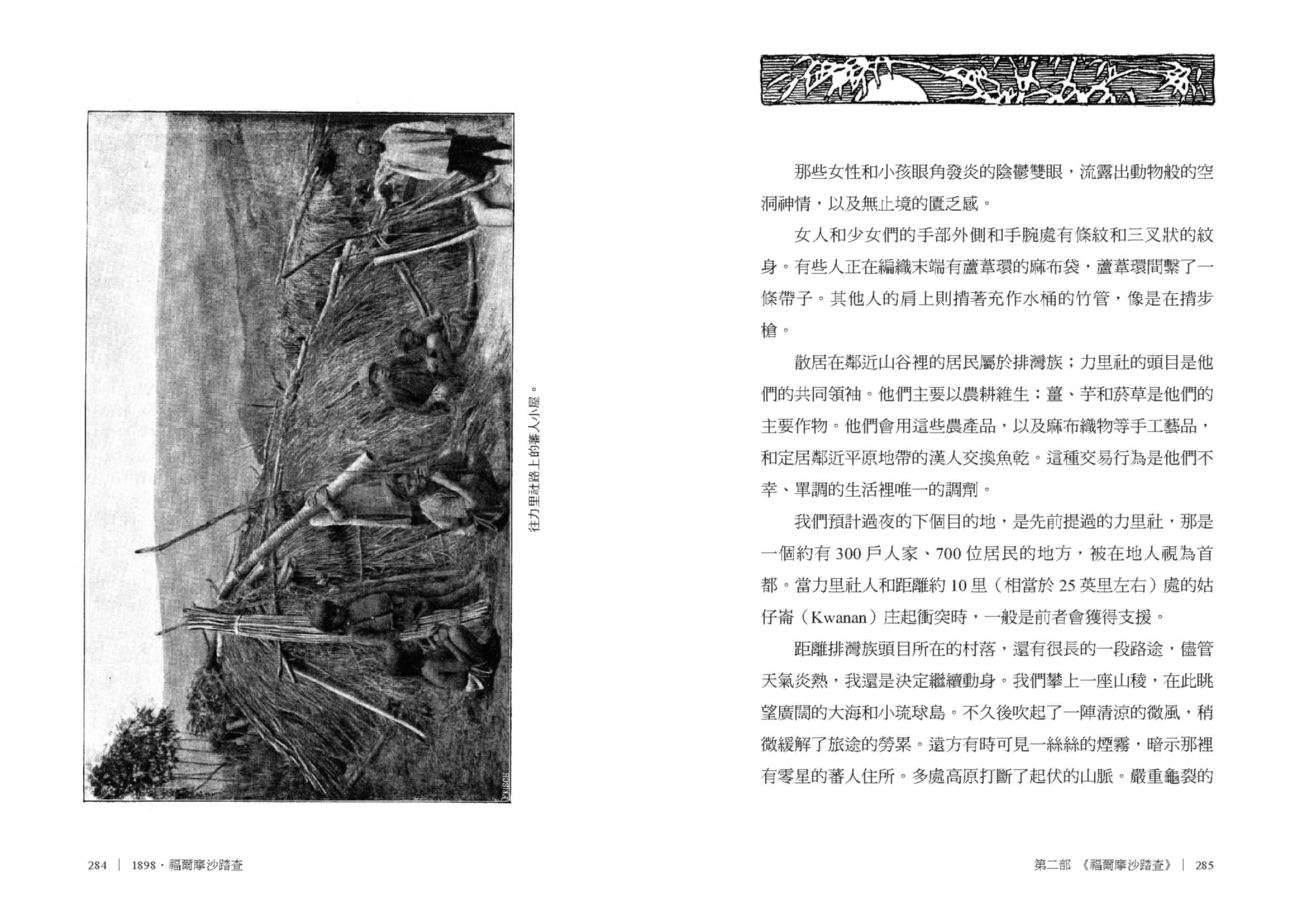

突然間,我在長著高蘆葦的山脊上看見長矛矛尖的閃光。那是一支蕃人隊伍;他們看見我們,驚訝地停下腳步。

我們的通譯先上前說明我們沒有惡意。儘管如此,還是有些人害羞地跑走了,但有8個人決定留下來。我把香菸遞給他們,他們有些遲疑地靠過來,但仍讓我欣賞他們作工精美的武器和工具。他們最後終於放下戒心,允許我替他們拍照。

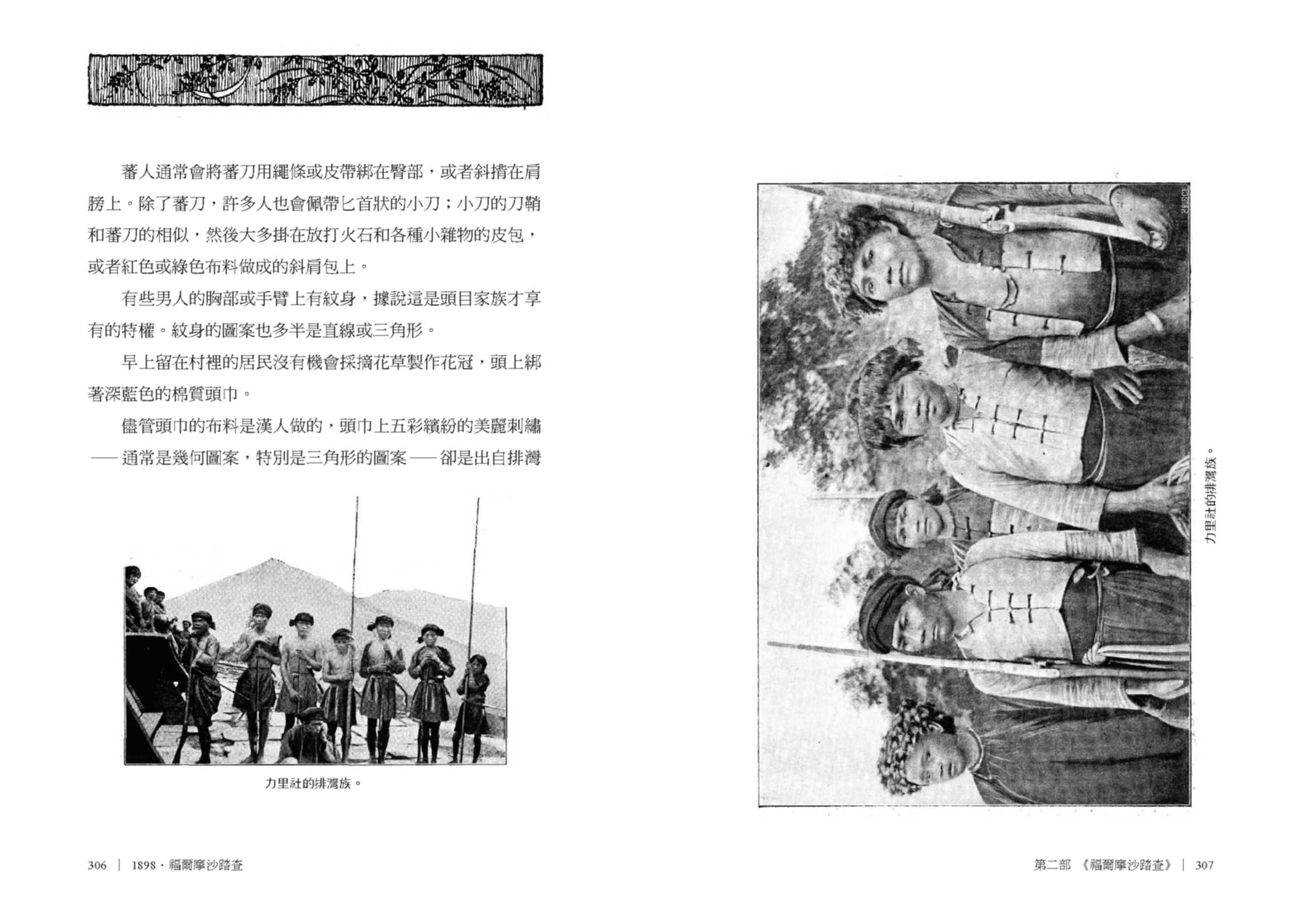

排灣族人有馬來人的外型:身材矮壯有力,骨架不大,皮膚呈古銅色。有寬大的臉孔,造型勻稱的口齒,以及厚實的塊莖狀鼻子;他們將蓬鬆的亂髮剪至額頭,後側則留著及肩的長髮,或用頭帶綁起來。脖子上掛著長及胸部的紅漿果項鍊──他們相信這種紅漿果帶有魔力。有些人的耳朵上戴著問號狀的金屬耳飾,與他們的玉手鐲一樣,無疑出自漢人之手。

他們的服飾非常簡單,穿著兩件比膝蓋高一個手掌的圍裙;大部分的人還會再加上一件羊毛或麻布製的、長及肚臍的淺藍色短開襟外套。我很驚訝地看見一名少年戴著一頂白色花冠,與他那古銅色的肌膚非常相襯。我起初以為戴花冠乃是因為他們的審美本性,卻很快地發現這樣的打扮只是出於實用性的考量;我們後來在路上遇到了一整隊年輕人,他們為了遮陽,全都戴著白花編成的花冠,這種白花的中文叫做「Shu-yon-hoi」。

無論如何,我完全沒有料想到居住在這片荒涼山區裡的蕃人,竟會打扮得如此詩情畫意,而那5名荷槍實彈的憲兵,在這群頭戴花飾的牧羊人面前,也顯得頗為多餘。

這裡的山脈呈圓拱形,陡升陡降,高度落差達數百公尺,因其翠綠色的山坡宛若一座凝固的海洋;天際線的盡頭,則是寬20至30英里的西部平原,以及蔚藍的太平洋。

我們漫步在山間,一路上沒有遇到水源與遮蔭,路途因此更加痛苦煎熬。我們全都口渴得要死,花了數個小時尋找水源,卻一無所獲,只見處處乾枯的水道。這樣找了4個小時後,我們才在小徑另一側的山谷裡,望見我們魂牽夢縈的小型泉水;然而它的流速和水量必須多出10倍,才夠滿足我們整隊人渴求的唇舌。

待所有人都喝完水、梳洗完畢,苦力們也裝滿各自的葫蘆水壺後,我們便神清氣爽、精神百倍地朝向目的地進發。

我們再度遇見持械的蕃人──還有一些蕃人女子,她們也戴著防晒用的花冠。那些男人的矛尖底部垂掛著用羽毛串起來的漢人頭顱。與上次一樣,我們也派出那位蕃語通譯,前去表明我們並無惡意。那些蕃人男子撇著頭,以驚訝而疑惑的眼神目送我們離去。

我們來到一個山脊的鞍部;從東面吹來的濃厚雲霧,將我們籠罩其中。霎時間,從右側山坡的樹叢中傳來一聲槍響,卻遍尋不著開槍的嫌疑人,也沒見到蕃人的蹤跡。

我們還在考慮這是警告性的射擊,為了通報我們的到來,還是前方有人對我們懷抱敵意,卻步入一片伸手不見五指的濃厚雲海。出於安全考量,我們讓那位蕃語通譯和2名憲兵先去探路。但這種陰森可怕的狀況很快便結束了,陽光穿破並驅散了雲霧,我們再次置身於明亮的天光中。

我們向上攀登,不久後登上了一座山稜,蕃人們從谷底攀上來,又迅速消失在另一側的山谷中。我們的通譯指向西方。我們今天旅行的目的地──力里社──就位於我們腳下的谷地。

夕陽紫紅色的光芒逐漸暗沉,神祕的夜幕降臨世間。

我們朝著山谷的方向,沿著陡峭荒僻的小徑而下。走到半路,突然有個蕃人帶著妻子從樹叢裡冒出來;那是力里社的其中一位頭目,今年才28歲。他們倆在我面前深深鞠躬,頭部碰地;那位頭目接著拿走我的防護帽,交換他的花冠,並將花冠戴在我頭上。他也取走我手上的登山杖。這位年紀輕輕的蕃人王子似乎想藉此表示,他願意像自己的頭顱般保護我的頭顱,而我在他的領地裡不需要武器。

他才剛戴上我的帽子,便開始像提羅爾邦返家的登山者般大聲呼叫。從下方傳來好幾聲回應,如雜響般湧入我的耳中。可以感覺到,村裡似乎發生了什麼不尋常的事。

衣著鮮豔的身影,使這座黑漆漆、梯田式的村莊變得熱絡起來;他們像螞蟻一樣,從屋子裡爬上低矮的屋頂。

整座村莊因歐洲人首度造訪而人聲鼎沸。穿著紅綠披風的大人小孩,站在離我們稍遠的地方,或是從屋頂上訝異地望著我們。

頭目家前的階梯形廣場有一棵壯麗的闊葉樹,外型似胡桃樹,我便坐在樹下休息。許多半熄滅的火光,在星辰間閃爍著光芒。

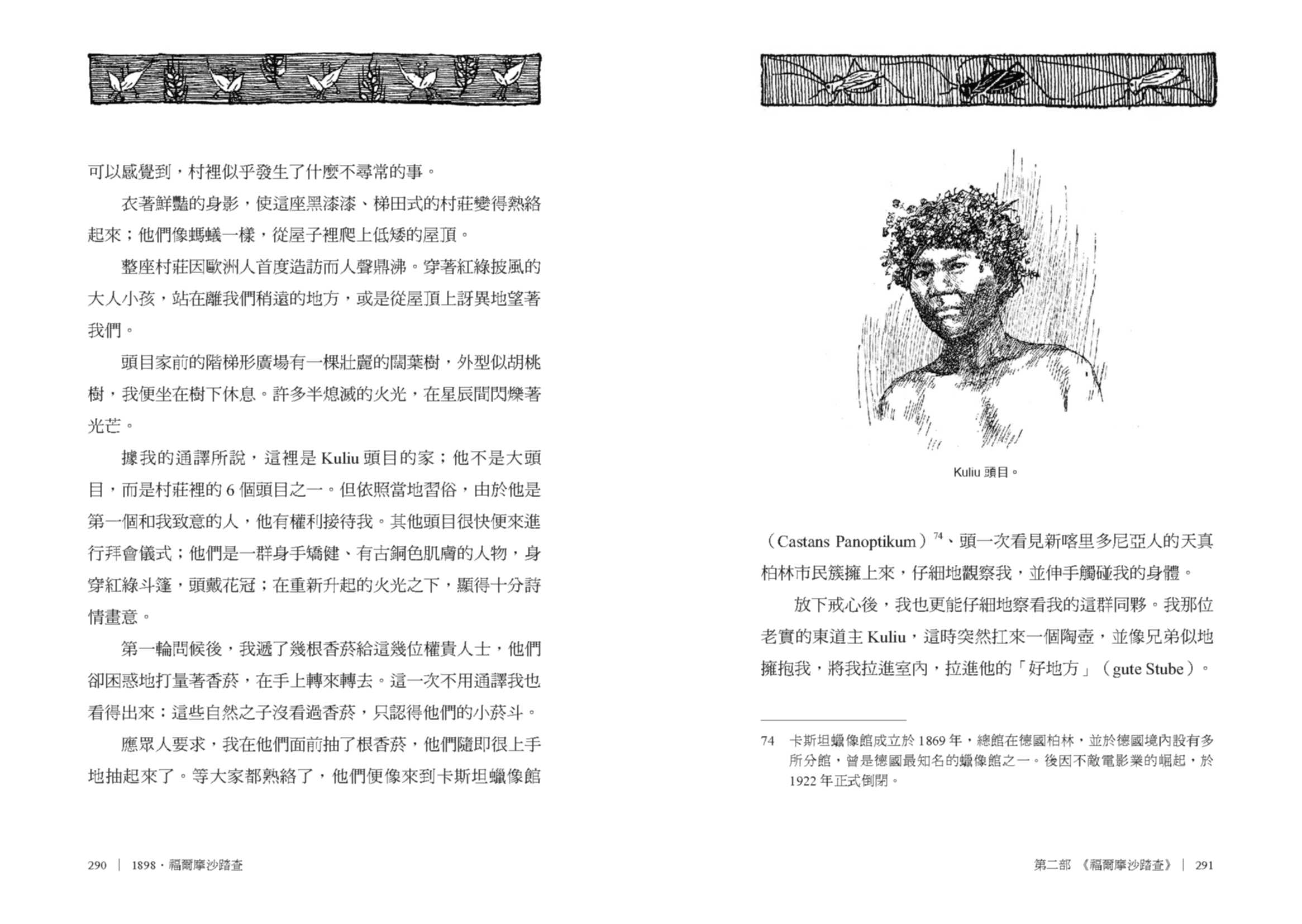

據我的通譯所說,這裡是Kuliu頭目的家;他不是大頭目,而是村莊裡的6個頭目之一。但依照當地習俗,由於他是第一個和我致意的人,他有權利接待我。其他頭目很快便來進行拜會儀式;他們是一群身手矯健、有古銅色肌膚的人物,身穿紅綠斗篷,頭戴花冠;在重新升起的火光之下,顯得十分詩情畫意。

第一輪問候後,我遞了幾根香菸給這幾位權貴人士,他們卻困惑地打量著香菸,在手上轉來轉去。這一次不用通譯我也看得出來:這些自然之子沒看過香菸,只認得他們的小菸斗。

應眾人要求,我在他們面前抽了根香菸,他們隨即很上手地抽起來了。等大家都熟絡了,他們便像來到卡斯坦蠟像館(Castans Panoptikum)、頭一次看見新喀里多尼亞人的天真柏林市民簇擁上來,仔細地觀察我,並伸手觸碰我的身體。

放下戒心後,我也更能仔細地察看我的這群同夥。我那位老實的東道主Kuliu,這時突然扛來一個陶壺,並像兄弟似地擁抱我,將我拉進室內,拉進他的「好地方」(gute Stube)。

尷尬的時刻來臨了。屋子裡的角落生著火,靠牆擺著長椅般的石板,我們在石椅上各自坐定。他們用瓜殼做的碗向我敬酒,碗裡裝著氣味難聞的發酵液體。所有人都把目光投向我這邊。眼見非喝不可,我突然靈光一閃,趕忙用左手指著入口。他們全都像接獲指令般往那邊看,我則趁機將這碗瓊漿玉露倒掉。這種「令人沉醉的美酒」,據說是用玉蜀黍釀成的,必須在竹筒裡放上4、5天後才能飲用──它最好永遠沉睡在竹筒裡不要出來。

我的小聰明沒有起到太多效果,因為很快地他們又斟給我一碗酒,而這次他們鐵了心要看我喝下去,搞清楚它合不合我的胃。

我恐懼得滿頭大汗;我很明白,面對他們的盛情款待,若是我做出不友善的行為,恐怕會有很糟糕的後果;但另一方面我也知道,如果我將這碗酒喝下肚,恐怕會有好幾天──甚至好幾個禮拜──身體都好不起來。

我慌張地往狹小的窗外張望,想找到那位蕃語通譯的身影,卻徒勞無功。最後是有名同行的日本人,聽到我絕望的呼喚趕了過來,並找來我的中文通譯,這位中文通譯接著才把正確的人給帶來了──那位我熱切盼望的、通曉排灣族語的蕃語通譯。

我對著這些未開化、愛喝酒的新朋友們──套用德國作家伊默曼(Karl Leberecht Immermann)在《明希豪森》(Münchhausen)裡的說法,他們才剛開始「舔舐啟蒙時代的冰柱」(an den Eiszapfen der Aufklärung hinauf zu lecken hatten)──說道,儘管我非常喜愛也尊敬他們,但由於我「罹患嚴重胃病」,醫師禁止我飲用任何茶以外的飲品,因此無法和他們一起喝酒。

聽到這個說法,他們不可置信地搖搖頭,有個人似乎在跟另一個人說:「得嚴重胃病的歐洲人,原來長這個樣子啊!」

我暫時得救了。鑽過1公尺高的低矮入口,重新回到室外,我想起自己一整天只嚼了幾片巧克力,肚子便咕嚕咕嚕地叫了起來,我於是決定餵飽我體內嗷嗷待哺的飢餓小人。蕃人的友誼是件美好的東西──雖然有時很折磨自己的胃──但也無法單靠它填飽肚子。

屋前的廣場上此刻聚集著力里社的「達官顯要」(haute volée),我肯定不能在那裡煮飯;在室內我也不敢用火,因為通風不好,怕會燻到低矮的臥室天花板。

我決定放棄熱食,在屋子裡開一罐醃牛肉來享用。但在此之前,我得先拜託我的好友Kuliu,把那些爭先恐後擠進來的閒雜人等掃地出門。他很熱心而積極地完成了這份任務;只可惜他卻忘了把自己也一併請出去。

他在我身旁蹲了下來,順勢便把右手伸進我的醃牛肉罐頭裡,想要拿幾塊肉嘗嘗,好像這是天經地義的事情。面臨這樣的親密攻勢,我想起了「施比受更有福」這句話,於是決定讓自己享受一次施捨的幸福,將一半的醃牛肉倒在一張紙上呈給了他。收到這份贈禮的他深受感動,內心的激昂情緒全映照在他那張燦笑的鬼臉上。Kuliu確實是個貪吃鬼;他後來還去找日本人討東西吃;於是我對於他隔天飽受消化不良所苦,一點也不感到意外;因為當我想再請他吃點什麼的時候,他卻只能頂著一張苦瓜臉,指指他的胃,婉拒了我的好意。

與我們在來路上遇到的蕃人一樣,力里社一帶的蕃人也是排灣族人。排灣人分布在南部和西南部的沿岸地區,以及南部的山區當中。排灣族人的體格壯碩勻稱,身材中等;身上最美麗的部位是那一雙雙水汪汪、棕黑色的大眼睛。

排灣族源自一顆裂開的巨石,從巨石中生出了一男一女;排灣族人將其視為自己的祖先。排灣人宣稱他們是南福爾摩沙最早的居民;所有的證據都指出,排灣族源自於一座馬來島嶼。

住在東部平原的排灣族經常與知本族混居──知本族可能來自隸屬日本、距離福爾摩沙東北方110英里的宮古群島──他們對知本族俯首稱臣,並承認知本族的優勢地位。

在排灣族人的記憶中,有位名叫卓杞篤(Tokitok)的人物,享有崇高的威望。他生活於本世紀的60至70年代,曾經是一位影響力很大的頭目;他成功地聯合所有的蕃人部落,想要將壓迫他們的漢人驅逐出這座島嶼。假如他沒有英年早逝的話(他死於1873年),這項計畫肯定會對漢人造成更加沉重的打擊。

排灣族沒有明確的宗教觀。他們不造神像,對更高的存在也沒有清楚的概念;但他們相信靈魂轉世。狗和雞被他們認為是靈魂暫時棲息的絕佳場所。也因為如此,儘管他們會養雞來賣,卻從不吃雞。

根據力里社人的說法,他們可以和其他聚落居民互相溝通,但僅至位於東岸的巴塱衛(Paro-ē)為止;過了巴塱衛之後,他們的語言就不通了。