臺灣史論集二:海行兮的年代

出版日期:2025-11-06

作者:周婉窈

印刷:黑白印刷

裝訂:精裝

頁數:848

開數:25開,長 21 × 寬 14.8 × 高 5.2 cm

EAN:9789570878233

系列:臺灣研究叢刊

尚有庫存

這是《臺灣史論集》的第二冊,以「海行兮的年代」為題,時間上以日本殖民統治中後期為研究對象,人群則以「戰爭期世代」為焦點。收有十二篇論文,以及三篇附錄,作為「戰後續篇」的引子。

在近代社會,一個世代的形成,最關緊要的是教育,以及集體經驗。生於一九二〇至一九三〇年的臺灣人,在戰爭結束時約十五到二十五歲之間,他們在青少年時代度過日本殖民統治的最後八年,也就是戰爭動員的八年。在戰後臺灣,他們又度過集體「失語」與被迫緘默的歲月。了解這個世代將有助於我們掌握戰前戰後臺灣的歷史。

「日本教育」沒有臺灣歷史,但有優質的實學、鄉土,以及道德教育,對戰爭期世代的綜合性影響,一直延續到戰後,以幽微的方式對臺灣社會起作用。但願本書的研究讓隱蔽的逐漸為人看見。

作者:周婉窈

嘉義大林人。國立臺灣大學歷史學系學士、碩士,美國耶魯大學歷史學博士。曾任職於中央研究院臺灣史研究所,後任教於國立臺灣大學歷史學系,現為該校名譽教授。專治臺灣史,著有《臺灣史論集一:山、海、平原的歷史》、《日據時代的臺灣議會設置請願運動》、《臺灣歷史圖說》、《海行兮的年代:日本殖民統治末期臺灣史論集》、《海洋與殖民地臺灣論集》、《少年臺灣史》等。譯有《史家的技藝》,主編《臺籍日本兵座談會記錄并相關資料》、《古典日文解讀法》。史學論著之外,另著有散文集《面向過去而生》,以及人物傳記《臺灣史開拓者王世慶先生的人生之路》等。亦曾於網路發表〈曾待定義的我的三十一歲、尚待定義的臺灣〉等長文,以及為數不少的時事相關文章。

序

關於書題「海行兮的年代」

總論:「世代」概念與日本殖民統治時期臺灣史的研究

第 一 章 臺灣公學校制度、教科與教科書總說

第 二 章 寫實與規範之間:公學校用國語讀本插畫中的臺灣人形象

第 三 章 實學教育、鄉土愛與國家認同:日治時期臺灣公學校第三期「國語」教科書的分析

第 四 章 失落的道德世界:日本殖民統治時期臺灣公學校修身教育之研究

第 五 章 殖民地臺灣初等教育修身書中的母國典範

第 六 章 歷史的統合與建構:日本帝國圈內臺灣、朝鮮和滿洲的「國史」教育

第 七 章 從比較的觀點看臺灣與韓國的皇民化運動(一九三七—一九四五)

第 八 章 臺灣人第一次的「國語」經驗:析論日治末期的日語運動及其問題

第 九 章 日本在臺軍事動員與臺灣人的海外參戰經驗

第 十 章 美與死:日本領臺末期的戰爭語言

第十一章 日治末期「國歌少年」的統治神話及其時代背景

第十二章 「莎勇之鐘」的故事及其周邊波瀾

附錄一:大林公學校的銅像哪裡去?

附錄二:林茂生的生、無法知道的死,以及臺大的路

附錄三:優雅內面的創傷:素描高菊花女士

索引:

一、人名(含人格神)

二、地理名稱(含原住民聚落、洋面、島嶼、河流、地域、行政區劃、名勝古蹟等)

三、事物(含事件、史事、規章、機構、國名、國際組織等)

四、人群及相關概念

五、作品(含教科書、課文、文獻、著作、音樂、繪畫、電影等)

序

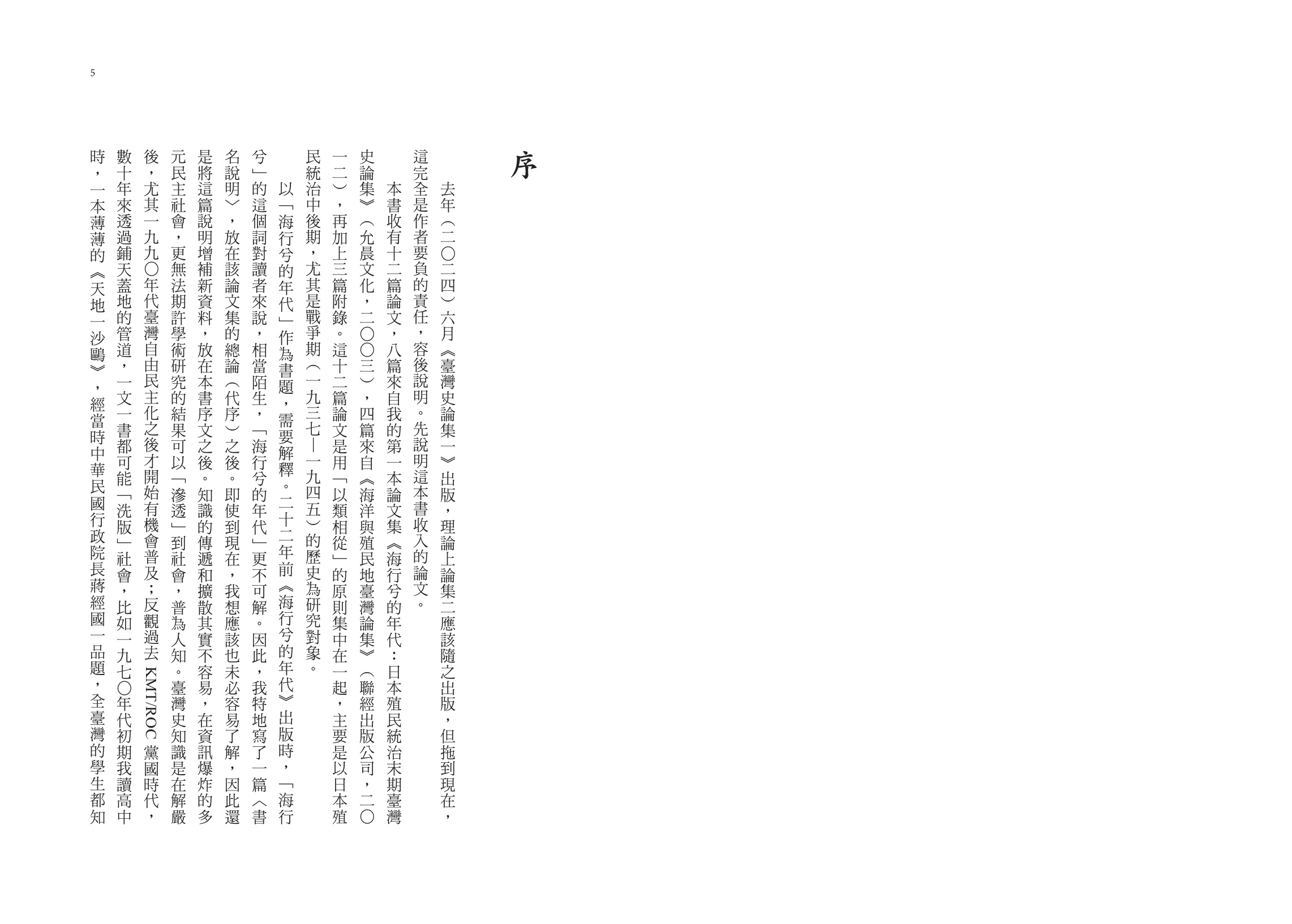

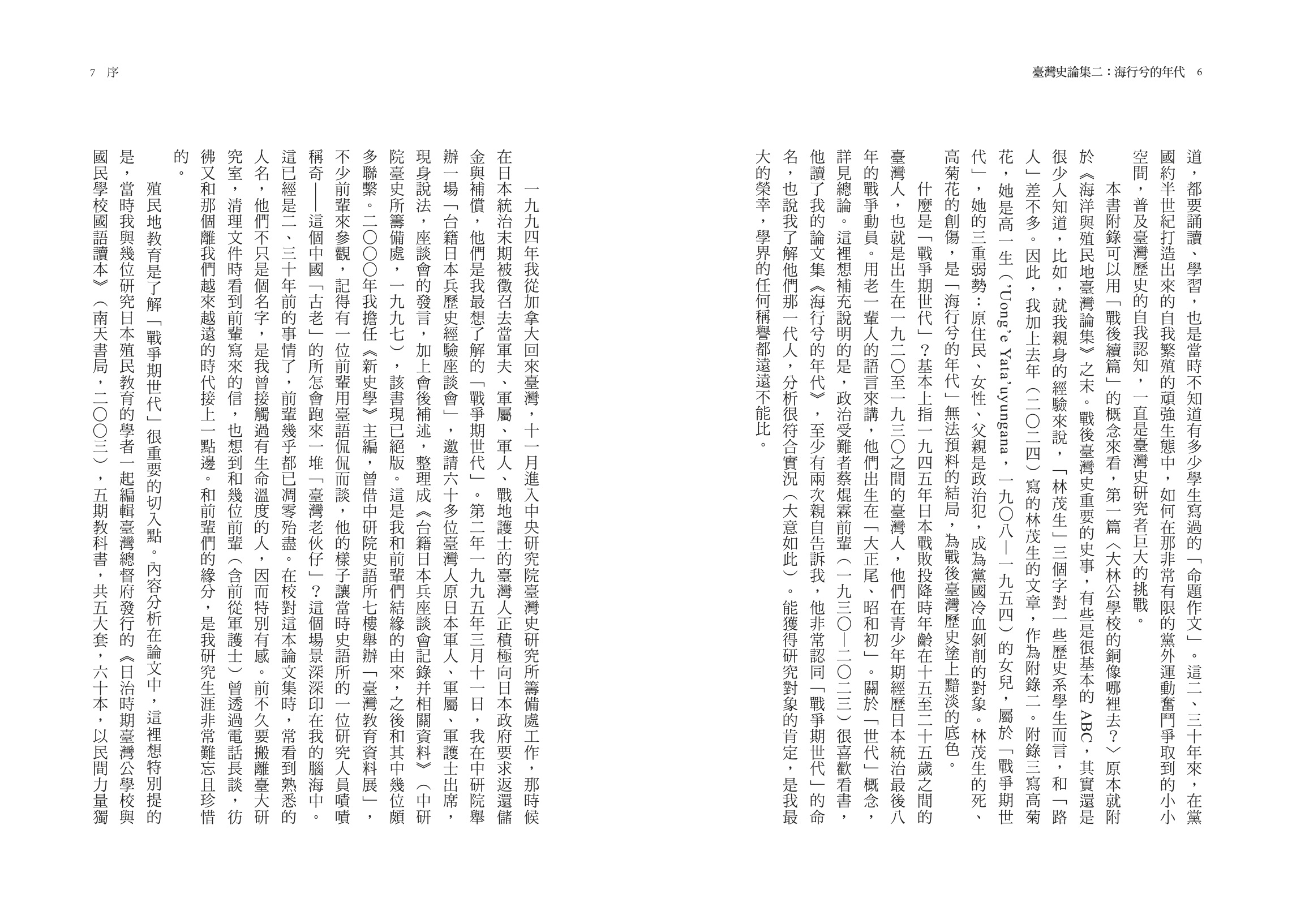

去年(二○二四)六月《臺灣史論集一》出版,理論上論集二應該隨之出版,但拖到現在,這完全是作者要負的責任,容後說明。先說明這本書收入的論文。

本書收有十二篇論文,八篇來自我的第一本論文集《海行兮的年代:日本殖民統治末期臺灣史論集》(允晨文化,二○○三),四篇來自《海洋與殖民地臺灣論集》(聯經出版公司,二○一二),再加上三篇附錄。這十二篇論文是用「以類相從」的原則集中在一起,主要是以日本殖民統治中後期,尤其是戰爭期(一九三七—一九四五)的歷史為研究對象。

以「海行兮的年代」作為書題,需要解釋。二十二年前《海行兮的年代》出版時,「海行兮」的這個詞對讀者來說,相當陌生,「海行兮的年代」更不可解。因此,我特地寫了一篇〈書名說明〉,放在該論文集的總論(代序)之後。即使到現在,我想應該也未必容易了解,因此還是將這篇說明增補新資料,放在本書序文之後。知識的傳遞和擴散其實不容易,在資訊爆炸的多元民主社會,更無法期許學術研究的結果可以「滲透」到社會,普為人知。臺灣史知識是在解嚴後,尤其一九九○年代臺灣自由民主化之後才開始有機會普及;反觀過去 KMT/ROC 黨國時代,數十年來透過鋪天蓋地的管道,一文一書都可能「洗版」社會,比如一九七○年代初期我讀高中時,一本薄薄的《天地一沙鷗》,經當時中華民國行政院長蔣經國一品題,全臺灣的學生都知道,都要誦讀、學習,也是當時不知道有多少學生寫過的「命題作文」。這二、三十年來,在黨國約半世紀打造出來的自我繁殖的頑強生態中,如何在那非常有限的黨外運動奮鬥爭取到的小小空間,普及臺灣歷史的自我認知,一直是臺灣史研究者巨大的挑戰。

本書附錄可以用「戰後續篇」的概念來看,第一篇〈大林公學校的銅像哪裡去?〉原本就附於《海洋與殖民地臺灣論集》之末。戰後臺灣史重要的史事,有些是很基本的 ABC,其實還是很少人知道,比如,就我親身的經驗來說,「林茂生」三個字對一些歷史系學生而言,和「路人」差不多。因此,我加上去年(二○二四)寫的林茂生的文章,作為附錄二。附錄三寫高菊花,她是高一生(’Uong’e Yata’uyungana,一九○八—一九五四)的女兒,屬於「戰爭期世代」,她的三重弱勢:原住民、女性、父親是政治犯,成為黨國冷血剝削的對象。林茂生的死、高菊花的創傷,是「海行兮的年代」無法預料的結局,為戰後臺灣歷史塗上黯淡的底色。

什麼是「戰爭期世代」?基本上指一九四五年日本戰敗投降時年齡在十五至二十五歲之間的臺灣人,也就是出生在一九二○至一九三○之間的臺灣人,他們在青少年期經歷日本統治最後八年的戰爭動員。用老一輩人的語言來講,他們出生在「大正尾、昭和初」。關於「世代」概念,詳見總論。這裡想補充說明的是,政治受難者蔡焜霖前輩(一九三○—二○二三)很喜歡看書,他讀了我的論文集《海行兮的年代》,至少有兩次親自告訴我,他非常認同「戰爭期世代」的命名,也說我了解他們那一代人,分析很符合實況(大意如此)。能獲得研究對象的肯定,是我最大的榮幸,學界的任何稱譽都遠遠不能比。

一九九四年我從加拿大回來臺灣,十一月進入中央研究院臺灣史研究所籌備處工作,那時候在日本統治末期被徵召去當軍夫、軍屬、軍人、戰地護士的臺灣人正積極向日本政府要求返還儲金與補償,他們是我最想了解的「戰爭期世代」。第二年一九九五年三月十一日,我在中研院舉辦一場「台籍日本兵歷史經驗座談會」,邀請六十多位臺灣人原日本軍人、軍屬、軍護士出席,現身說法,座談會的發言,加上會後補述,整理成《台籍日本兵座談會記錄并相關資料》(中研院臺史所籌備處,一九九七),該書現已絕版。這是我和前輩們結緣的由來,之後和其中幾位頗多聯繫。二○○○年我擔任《新史學》主編,曾借中研院史語所七樓舉辦「臺灣教育資料展」,不少前輩來參觀,記得有一位前輩用臺語侃侃而談,他的樣子讓當時史語所的一位研究人員嘖嘖稱奇—這個中國「古老」的所怎會跑來一堆「臺灣老伙仔」?這個場景深深印在我的腦海中。這已經是二、三十年前的事情了,前輩幾乎都已凋零殆盡。在校對這本論文集時,常看到熟悉的人名,他們不只是個名字,是我曾接觸過有生命溫度的人,因而特別有感。前不久要搬離臺大研究室,清理文件時看到前輩寫來的信,也想到和幾位前輩(含前從軍護士)曾透過電話長談,彷彿又和那個離我們越來越遠的時代接上一點邊。和前輩們的緣分,是我研究生涯非常難忘且珍惜的。

殖民地教育是了解「戰爭期世代」很重要的切入點。內容分析在論文中,這裡想特別提的是,當時我與幾位研究日本殖民教育的學者一起編輯臺灣總督府發行的《日治時期臺灣公學校與國民學校國語讀本》(南天書局,二○○三),五期教科書,共五大套,六十本,以民間力量獨立完成,真的是大工程。南天書局魏德文先生非常講究,第一期《臺灣教科用書國民讀本》,原本是線裝,復刻本裝幀也採線裝。到了第四期、第五期就遇到問題,這兩期低年級課本的插畫是彩圖。彩色印刷比黑白印刷成本高出四倍。思考再三,魏先生決定彩色就彩色印刷,因為他知道這次復刻後,大概不會再有機會重印這套書了,錯過了就錯過了。我校對時重賭印刷精美的插圖,感銘在心。有興趣的讀者可以到圖書館翻看這套日本時代公學校國語讀本,相信會很有所得。

這本論集二,按照原訂時程,應該在前年(二○二三)秋天就出版,拖了一年半以上,實在是我自己的問題。因為參與公共事務,大家一起做事,不能拖別人的事,只好拖自己的事。終於要出版了,感謝所有讓這本書能夠以現在的面貌問世的親朋師長與年輕朋友。我尤其要感謝鄭欽仁教授為論集封面題字。我的三本書共四個版本《臺灣歷史圖說》增訂本與第三版、《少年台灣史》增訂版,以及《臺灣史論集一》,封面都是陳澄波的畫,後三個版本由鄭教授題字;這本《臺灣史論集二》封面用廖繼春的畫〈港〉,之前我的日文書《増補版 図説台湾の歴史》(平凡社,二○一三)封面就是廖繼春的〈有香蕉的院子〉,作為台灣人子弟,我感受到一種精神上的連結,一種來自過去的恩典。

總論(節錄)

「世代」概念和日本殖民統治時期臺灣史的研究

一、「世代」概念的理論

一九八○年代初期,當我開始研究日本殖民統治時期的臺灣歷史時,我注意到「世代」(generation)差異的問題,我認為主導臺灣議會設置請願運動的新興知識分子,在心態和世界觀方面,不同於前後兩個世代,我稱他們為「乙未戰後新生代」。其後,我讀到 George H. Kerr 的 Formosa: Licensed Revolution and the Home Rule Movement, 1895-1945,發現他也注意到日本殖民統治時期的世代差異。George H. Kerr 以一九三七年盧溝橋事件為觀察點,將日本殖民統治時期的臺灣人口構成約略分為三代:老一代(grand parents)、中年一代(Formosans of middle age),以及新生代(young Formosans)。中年一代指生於一八八五年至一九一五年之間的人,一九二○年以後出生的為新生一代;他雖未以生年來定義老一代人,我們可以推知他們在乙未割臺時,至少已是青壯年。

這個世代差異的現象在我的研究過程中,不斷浮現,彷彿提醒我非注意不行;尤其後來當我從事皇民化運動的研究時,年輕一代和前兩代的差異,更是引人注目。在我的一些論文中,我提出「戰爭期世代」的說法,在長期的綜合研判下,我也逐漸能給出一個年齡上的界定:我所謂的「戰爭期世代」指一九四五年日本戰敗投降時年齡在十五至二十五歲之間的臺灣人;如從出生年分來看,也就是出生在一九二○年至一九三○年之間的臺灣人—即在大正尾、昭和初出生的臺灣人。當然,這個年齡界線只是個大概,這個世代的成員包括或前或後的一些人。

但是,注意到世代差異是一回事,如何說明這個現象則是另一回事。進而言之,世代是否可以作為一個概念來幫助我們了解歷史現象,又是截然不同的事情。關於世代的「論述」在我們的生活中可以說俯拾即是。例如,有人會說:我們是保釣的一代;也有人會說:雖然我年紀較輕,但我還是攀上了保釣運動的車尾。這話有兩層意思,其一,所謂「某某世代」有一定的年齡範圍,其次,雖然越出年齡範圍,但根據某些特定的判準,仍可屬於該世代。這類的說法,在二十世紀下半葉曾經經歷過學生運動的國家,屢見不鮮。例如在美國有反戰(越戰)的世代,在日本有一九六○年安保鬥爭及其後的學生運動世代。

世代差異的現象引起若干學者的注意。著名史學家馬克‧布洛克在《史家的技藝》一書中,對世代作出相當精闢的述說,有助於我們的討論,因此不嫌冗長,迻錄於下:

大約同時生在同樣環境中的人,必然受到類似的影響,尤其是在他們的成長期。經驗證實:拿這樣的一群人來與比他們年老許多或年輕許多的團體相比較的話,他們的行為顯示出某些一般而言相當清楚的特徵。即使是就他們最不一致的地方而言,也是如此。就算是敵對的雙方,都被同一爭論所激怒,這也仍然表示他們是相像的。這種來自同一年代的共同烙印正是造成一個世代(generation)的東西。

……世代的周期絕不是規律的。當社會變遷的韻律或快或慢時,世代之間的邊界也隨之縮小或擴大。在歷史上,某些世代長,某些世代短。只有靠著觀察,我們才能看到曲線改變方向的各個點。……

……世代這個觀念是非常有彈性的。它與那些我們感覺非常具體的事實相配合。

布洛克指出這個觀念長久以來已由一些學科(如思想史或藝術興衰史)憑直覺予以采用。H. Stuart Hughes 援引布洛克的「世代概念」,加以發揮,在他的名著 Consciousness and Society 一書中用「共同的經驗—尤其是社會和知識上的經驗」來定義他所研究的「一八九○年代的知識分子」。Hughes 把他的分析限定在特定的一群人—他們是思想家,以弗洛伊德、韋伯、克羅齊(Croce)為首,是個「長的世代」,他們生於一八五六到一八七七年之間,思想創造期長達四十年。Hughes 顯然不是研究同一年齡層的整體。這種作法也顯現在其他學者的研究取徑上,他們把世代概念限定在藝術史或文學史上的世代。

事實上,布洛克不是第一個提出世代概念的學者;在西方學術史上,世代概念的系譜最晚可以追溯到十九世紀末葉,以思想家狄爾泰(Wilhelm Dilthey, 1833-1911)為起點,他在一八七五年提出具有應用效用的世代概念,且應用到他自己的文化史研究,其後社會學家曼漢(Karl Mannheim)提出具有理論規範意義的論說,產生相當大的影響。在西文世界,應用世代概念的論著頗為可觀,尤其是關於戰爭和學生運動的研究。然而,世代作為一個分析概念,在西方學術研究上,尤其是歐洲,引起許多的討論和爭議。由於牽涉過廣(包括人文學和社會科學的方法論問題),我在這裡不擬多加討論,惟有必要將此一概念作個清楚的界定和說明。

二、何謂「歷史世代」?

無論狄爾泰或布洛克,在他們的用法裡,「世代」都不是指人類作為生物,根據血緣而來的生命周期上的世代。換言之,它不是指祖父母—父母—子女這樣的血緣世代或家系世代。一般生命節奏上的世代,大抵以三十年計算,也就是同一祖先的子孫平均花三十年來完成結婚生子的過程。但從上面的論述和實例,我們知道所謂的「世代」可長可短,保釣世代顯然擠在很短的幾年出生,Hughes 的「一八九○年代知識分子」生年範圍可就長達二十二年,可見我們所謂的世代顯然不是一般用法的世代。在這裡,我們必須區分出「生物世代」和「歷史世代」。前者屬於血緣的、家系的(biological, genealogical),後一名稱來自德國學者 Hans Jaeger 的 “historischen Generation”(historical generation),他用「歷史的」來形容世代,勾勒出世代和歷史進程的緊密關係,甚且暗示它是歷史進程的產物。另外也有學者采用「社會世代」或「社會/歷史性世代(social generation or social [historical] generation)的稱法。以下行文采用「歷史世代」一詞。

歷史世代和生物世代之間沒有必然的對應關係。舉個簡單的例子來說,同一個家庭中的兒女輩,在家系上毫無疑問屬於同一個世代,但就歷史世代而言,兄姐和弟妹可能屬於不同的世代。如果歷史世代和人類血緣傳遞的生物周期無關,那麼它是如何形成的?又如何界定?

在此容許筆者再引一段著名學者的話作為討論的基礎。狄爾泰說:「那些在他們的人格形成期中接受同樣的印烙的人構成一個世代。在這個意義上,一個世代是由一個緊密的人群所組成的,他們透過在人格形成期所經驗的共同的歷史事件和變化而構成一個渾然一體的單位—儘管他們之間有其他的歧異。」在這短短的一段話裡,我們至少看到兩個構成歷史世代的關鍵字眼:人格形成期(formative years,或青少年期)和共同的歷史經驗。另外,值得注意的是最後一句話:「儘管他們之間有其他的歧異」(in spite of other differences)。換句話說,人格形成期的集體經驗造就了一個世代,他們之間的共通性往往凌駕其他的歧異。

然而,歷史世代的概念吸引我們的注意,往往因為在具體的現象中,我們看到了一個比起其前或其後都相當特殊的世代。也就是說,我們並不是拿歷史世代的概念來用在所有的時期,例如,把二十世紀分成幾個歷史世代來加以研究,是沒有太大意義的;但是,如果我們用世代概念來研究在納粹統治下成長的德國青少年,或青年時期反越戰的美國人,那麼,它是具有相當程度的效力的。在這裡,我們看到了歷史世代和時代劇烈變化之間的關聯。也就是說,時代變化愈劇烈,在這段期間度過青少年期的人群,愈可能形成帶有特殊「印烙」(impressions)的世代。反過來說,如果時代變化不劇烈,歷史世代的現象就不甚明顯,歷史世代的概念也因此沒太大的用處—不是歷史學者上手的工具。

我們必須格外注意的是,一個特定的歷史世代是透過具體的考察而發現的,它有一個大概的年齡範圍,但不是一成不變的。一個心智早熟的兒童可能認同一個非他的年齡所屬的歷史世代,反之,一個晚熟的少年可能被同一年齡層的歷史世代摒棄在外。以此,歷史世代並不表示含括所有在其年齡範圍內的所有人,而且其含括程度可大可小。例如,美國反戰的世代並不包括所有同年齡的人,一般而言他們來自中產階層且在學院或大學就讀,而和他們同樣年紀出身藍領階層的高中畢業生則大都未參加反戰運動,且多數到前線作戰,因此不屬於反戰的世代。

此外,雖然狄爾泰指出世代間的共通性凌駕在其他差異之上,但當我們以歷史世代作為一個分析概念時,如何考慮階層、族群、性別或其他的歧異,仍是一大問題。誠如當代臺灣一位學者所說的,歷史學的解釋通常是量身訂做的。一個成熟的歷史研究者之所以采用歷史世代的概念,大抵因為他在浸潤於大量材料之餘,覺察到一個特定的歷史世代,而他所捕捉到的該時代的印記,往往有超越階層、族群和性別的傾向。然而,即使察覺到世代現象,歷史世代也不應該是歷史研究者唯一的上手工具,因此,如何在世代概念之外,進一步分析階層、族群和性別等因素所起的作用,才是真正的挑戰。

最後,應該一提的是,就如同生物世代一樣,在同一個時空中存在著不同的歷史世代。這種「不同世代的同時性」是我們須常蓄於心的。否則將會在專注於某個歷史世代的同時,忽略同個時空存在的其他世代的歷史性作用。不過,同時存在不代表具有同等的社會影響力,或被環境影響的程度。例如,當時代發生大變動時,在歷史現場主導社會的通常是中年以上的世代,但受到大變動最深切之影響的卻是青少年;當這些青少年長成之後,輪到他們主導時代的動向時,他們青少年時期的共同印記也就會起歷史性的作用。然而,有時候一整個世代,也會因為特別的因素而成為「失落的世代」,失去主導社會的機會。關於這個現象,我們留到下面再談。

第一章 臺灣公學校制度、教科與教科書總說

前言

日本統治臺灣前後五十一年,引進各種近代化設施,近代式初等教育是其中一個重要項目。新近的研究和各式各樣的回憶錄以及訪談資料顯示,日本殖民統治時期的初等教育對接受教育的臺灣人產生很大的影響。學校教育能夠產生效力,有賴許多方面的配合,如學校的設備、課程的安排、教科書的內容、教師的教學品質,以及學生的學習意願等。我們如果想要了解、評估日本殖民統治時期初等教育的影響,非得從以上幾個面向入手不可。

近年來,關於日本統治時期初等教育的研究,日漸蓬勃,也出現不少以公學校教科書為研究對象的作品。然而,關於公學校(含後來的國民學校)制度的沿革、教科以及教科書等狀況,尚無人從事綜合性的整理工作,因此研究者在從事教科書分析時,缺乏一個可以參考的架構。本文的目的即在提供這樣一個參考架構。

本文首先回顧日本領臺以來初等教育制度的建立與變革,其次說明公學校與國民學校教科的沿革,最後整理主要教科的教科書發行狀況,予以表列,並說明之,希望有助於臺灣教育史的研究。

一、殖民地臺灣初等教育機構的設置

(一)伊澤修二和臺灣殖民地教育的濫觴

在殖民地臺灣實施新式教育,來自臺灣總督府第一任學務部長伊澤修二(一八五一—一九一七)的構想。一八九五年五月八日,中日馬關條約完成換約,同月十日日本海軍中將樺山資紀受命為臺灣總督,五月二十一日制定「臺灣總督府假條例」(假條例即「臨時條例」之意)。總督府下設有總督官房、民政局、陸軍局,以及海軍局。民政局下設有學務部,「掌理教育相關事務」。當時的代理民政局長是水野遵,他與樺山資紀總督一行於五月二十四日由橫濱搭船來臺,六月十四日進入臺北城,同月十七日舉行「始政」慶典。伊澤修二(一八五一—一九一七)是當時的代理學務部長,他在六月十七日抵達臺北,十八日在大稻埕的一間民屋開始辦理學務部事務,在日軍兵馬倥傯之際,著手進行臺灣的殖民地教育工作。

伊澤修二向樺山總督提出關於新領地臺灣的教育方針,大體分成:一、當前緊要之教育事項,二、永遠之教育事業。關於第一項,伊澤認為:甲、對新領地人民而言,應盡快設法使之學習日本語,乙、對本土移住者(按,日本人)而言,應設法使之學習日常需要之彼方方言(按,當指臺灣話/臺語)。為達成此目的,他認為有必要編輯淺近適切的會話書,並開創學習日本語與對方方言的途徑。關於永遠之教育事業,他建議設立師範學校與小學校等教育機構。基於此,學務部最初的工作就是編輯會話書與開設學堂。該年六月二十六日學務部遷至臺北北郊的芝山巖,設立學堂,致力於研究方言、編輯會話書,並教育當地人。伊澤認為教化新領土的前提是講求語言思想的溝通,因而須提供語言學習的設施,讓臺灣人與日本人互相學習彼此的語言,這是眼前的首要工作;同時,為了將臺灣人同化為日本人,也須考慮永久的教育事業。

一八九六年三月日本政府以敕令第九四號發布「臺灣總督府直轄諸學校官制」,設置直轄於臺灣總督府而以官費經營的國語學校(包括其附屬學校)以及國語傳習所。國語傳習所分為甲科和乙科,甲科以訓練通譯為目標,招收已具備普通知識的青年,課程以語文訓練為主,修業半年即可畢業。乙科的課程設計近似普通教育,招收一般學齡兒童,課程同樣以語言為主,此外也教授一般學科,修業年限四年。國語學校即後來師範學校的前身,成為培養臺灣初等普通教育師資的搖籃;其附屬學校則為國語學校畢業生教學實習的場所,成為將來實施初等普通教育的模範。

國語傳習所和國語學校附屬學校均於明治三十一年(一八九八)改制為公學校,成為一般臺灣人子弟主要的教育機關。以下分別敘述國語傳習所和公學校的設立經過,以及教學內容。

(二)國語傳習所的設置和教學內容

國語傳習所出現之前,臺灣各地設有若干語言學校,如芝山巖學務部學堂、臺北縣立日本語學校,以及各支廳設立的語言學校。這些學校共通的地方是,成立目的均在於期望在短期之內訓練出一批知曉日語的臺灣人,以便在實際施行政務時能夠派上用場,因此招收對象均是已成年且具有基本讀寫能力的臺灣人。這一點為後來的國語傳習所甲科所繼承。

從「集眾教學」的角度來看,這些學校同樣具有部分近代學校的特徵。不過,國語傳習所與這些語言學校最大的不同在於,「國語傳習所規則」(明治二十九年[一八九六]府令第一五號)第一條規定國語傳習所的目標在於:「教授本島人國語,以資日常生活之用,並養成本國精神」。也就是說,國語傳習所不只是純粹的語言教育機關,也擔負著培養國民精神的任務。該規則對於國語傳習所的編制、學期、上課時間、上課科目和內容、教科書和參考書、入退學、考試,以及畢業等,均有詳細的規定。從這些法規來看,我們或可推斷當時的教育規畫者是有意識地以近代學校為模型來設立國語傳習所。

國語傳習所創建之初,分別設於全臺灣十四個主要市鎮:臺北、淡水、基隆、新竹、宜蘭、臺中(學校在彰化)、鹿港、苗栗、雲林、臺南、嘉義、鳳山、恆春、澎湖島(學校在媽宮城〔馬公〕)。學生分為甲科和乙科。甲科接受對象為十五歲至三十歲已具備普通知識者,除了授予「國語」(日語)外,教授初步的讀書作文,期限以半年為期,考試合格者得畢業。一八九七年以後,由於通譯已無迫切需要,以培訓通譯為目標的甲科遂於一八九八年公學校令發布後,編入公學校速成科,其後遭廢除。乙科則接受一般的學齡兒童(八至十五歲),教授「國語」、讀書作文、習字、算術之外,也可視情形而教授地理、歷史、唱歌、體操或裁縫等科目。學期設計與日本內地小學校一樣,一學年分三學期,修業期限四年。兩科皆不收取學費,但甲科有「給費生」制度,支給學生生活津貼。

此外,國語學校設有三所附屬學校,分別位於八芝蘭(原芝山巖學務部學堂)、艋舺,以及大稻埕,課程編制與日本內地小學校極為接近。第一附屬學校修業期限六年,其他二校修業年限四年,收容內地人(日本人)學齡兒童以及八至二十五歲之本島人。科目配置比國語傳習所乙科更為完備,有修身、國語、讀書、作文、習字、算術、唱歌、體操等。

綜而言之,國語傳習所乙科和國語學校的附屬學校皆具有近代初等教育的特徵,為未來公學校的設置鋪路。

(三)臺灣公學校的設置及其教育目的

明治三十一年(一八九八)七月二十八日臺灣總督府發布臺灣公學校令(敕令第一七八號)及臺灣公學校官制(敕令第一七九號),確立臺灣公學校制度;國語傳習所與國語學校附屬學校均於該年改制為公學校。在此簡單說明一下,臺灣的「公學校」在位階上等同於日本本土的「小學校」,都是作為初等教育的學校設施。公學校制度甫實施之時,全臺共有五十五所公學校,到該年年底共七十六所公學校,翌年增為九十四所,一九○○年又增為一百一十七所。一九三四年全臺共有七百六十九所公學校,教員數目為五、七六四人,學生數目為三○九、七六八人,就學率三七‧○二%;一九四○年,也就是改制為國民學校的前一年,全臺共有八二四所公學校(含分教場),教員數目為九、五六三人,學生數目為六三二、七八二人,就學率為五二‧九七%。

根據明治三十一年(一八九八)第一次發布的「臺灣公學校規則」(府令第七八號),第一條開宗明義指出:「公學校之本旨在對本島人子弟施德教、授實學,以養成國民性格,同時使精通國語。」(公學校ハ本島人ノ子弟ニ德教ヲ施シ實學ヲ授ケ以テ國民タルノ性格ヲ養成シ同時ニ國語ニ精通セシムルヲ以テ本旨トス)將施德教放在授實學之前,似乎承認道德教育的優位性。施德教指「須注意作為人必需的德義之教訓和作為我國民必要的性格的陶冶」,授實學則「須求其智識技能之精確、適合於實用,因此應選擇平常生活必須之事項教授之,反覆練習,使能自在應用」(第九條)。授實學應是由國語傳習所規則中的「智能啟發」推衍而來的。施德教有兩個要目,一是教授「作為人必需的德義之教訓」,其二是陶冶「作為我國民必要的性格」。前者可以看作「道德教育」,教導社會群體生活中基本的德性,後者則屬於「國民教育」,具有愛國教育的性質。

由上述可知,公學校教育的主旨分為三個面向:「施德教」、「授實學」和「使精通國語」。在其後改定的「臺灣公學校規則」,此一順序呈現不同的排列方式。明治三十七年(一九○四)臺灣公學校規則改正(府令第二四號;日文「改正」即中文修訂之意)規定:

公學校本旨在於對本島人兒童教授國語、施德育,以養成國民性格,並教授生活必須之普通知識技能。

我們可以看到其順序改變為:「教授國語」、「施德育」、「授實學」。

大正元年(一九一二)十一月二十八日公學校規則改正(府令第四○號)規定:

公學校本旨在於對本島人兒童教國語、施德育,養成國民性格,並留意身體之發達,授以生活必須之普通知識技能。

我們可以看到,此時臺灣公學校的本旨加入「留意身體發達」一項。不過,這在明治三十一年(一八九八)公布的公學校規則已有規定,只是當時是置於教授要旨中,此時則放在本旨中。

大正八年(一九一九)一月十二日「臺灣教育令」公布(敕令第一號),這是日本政府對殖民地臺灣最初明文化的教育基本法。「臺灣教育令」中與公學校相關的主要條文如下:

第五條 普通教育之目的在於留意身體之發達、施德育、教授普通之知識技能、涵養國民之性格、普及國語。

第七條 公學校為對兒童施以普通教育、教授生活必須之知識技能的場所。

臺灣教育令實施不到三年,旋即於大正十一年(一九二二)二月十五日公布新的臺灣教育令(敕令第二○號),明示教育遵循同化主義的原則,基本上除了初等教育階段之外,皆認可「日臺共學」—日本人和臺灣人進入同一教育機構接受教育。在初等教育階段不再以種族為分際,而以學童之語言能力作為衡量入學(進入小學校或公學校)之標準。新臺灣教育令中關於公學校的規定如下:

第四條 公學校之目的在留意兒童之身體發達、施德育、教授生活必須之普通之知識技能、涵養國民之性格,並使習得國語。

在這裡公學校教學目的,首先標舉「留意兒童之身體發達」,其次才是施德育、教授知識技能、涵養國民性格與學習國語。這樣的教育目標和明治二十三年(一八九○)十月新發布的日本本土「小學校令」幾乎沒有差別,只在最後多了一項「學習國語」。日本的小學校令規定:「小學校之本旨在留意兒童身體之發達、教授道德教育及國民教育之基礎,以及其生活必須之普通之知識技能。」一九一九年臺灣教育令發布之後,臺灣初等教育大致定型,一直到昭和十六年(一九四一)的「國民學校令」才又隨著整個日本教育制度的大變革而改變。

根據殖民政府公布的相關法令,我們可以歸納出:在一九一二年以前,臺灣公學校的主要教育目的無外乎:施德育、授實學,以及教授國語,惟排列方式和措辭有所不同。一九一二年起,教育目標增加「留意身體之發達」;另外,在早期,「養成國民性格」往往是預期的教學效果,如「施德教、授實學,以養成國民性格」(一八九八)和「教授國語、施德育,以養成國民性格」(一九○四),但在一九一九年以後,在措辭上有成為一個獨立項目的傾向。以此,我們或可以說:一九一九年以後,公學校教育的目標為:體育、德育、實學、愛國教育,以及教授日語五大項。不過,根據臺灣總督府官方的說法,「作為公學校教育之根本方針的國民精神之涵養、國語之習熟,與養成實業興趣,則始終一貫,毫無改變」。如果我們把德育和體育看成涵養國民精神的重要手段,那麼,「涵養國民精神」、教授「國語」和「實學」,也就是臺灣公學校一貫的教育目標了。