存在的勇氣:會害怕也沒關係!其實,你可以比想像的更勇敢

原書名:The Courage to Be

出版日期:2025-04-24

作者:保羅.田立克

譯者:梁永安

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:312

開數:25 開,長 21 × 寬 14.8 × 高 1.65 cm

EAN:9789570876444

系列:心靈漫步

尚有庫存

★ 台灣絕版 20 年的勇氣之書, 流傳 70 年後經典再現 ★

★ 紐約公共圖書館評選的世紀之書 ★

存在主義心理分析大師羅洛.梅(Rollo May)多次引用的關鍵文本

一本陪你正視終極焦慮、學會自我肯定的存在心理學經典

有沒有某一瞬間,讓你突然覺得害怕?

也許是朋友深夜傳來一句「我真的覺得活著沒什麼意義了」;

也許是某天看著親人漸漸老去,才發現「原來我們都會消失」;

也可能是自己一人躺在床上,心裡冒出:「如果我突然不見了,會不會其實沒差?」

這些念頭、這些焦慮,不代表你壞掉了,

只是你開始意識到:

人是有限的,我們都將面臨生命不存在、人生無意義的「非存有」。

▍光是存在,就已經是了不起的勇氣!

於是,我們戰戰兢兢的活在世界上,常常不敢「真正存在」。

害怕與眾不同,於是選擇順從;

害怕失敗,於是選擇停滯;

害怕被否定,於是選擇迎合;

害怕終究只是碌碌無為的一生,於是汲汲營營……

這些焦慮與不安,並不是疾病,而是「存在」本身帶來的必然狀態,

包含著:對命運與死亡的焦慮、對罪疚與譴責的焦慮、對空虛與無意義感的焦慮。

我們焦慮,是因為還在尋找方向;我們害怕,是因為仍然在意生命的意義。

但其實,焦慮不可怕,可怕的是我們選擇逃避。

▍焦慮是活著的證明,而我們能選擇用「勇氣」面對

20世紀最具影響力的神學家暨哲學家──保羅・田立克,

融合哲學、心理學與宗教視角,成為「存在心理學的奠基者」

打造出流傳70年仍適用當代的智慧經典,帶領我們思考:

✔ 焦慮不是敵人,而是人生的一部分,如何與它共存?

✔ 如何在不確定的世界裡,活出屬於自己的意義?

✔ 當人生遇到挑戰,如何培養內在力量,選擇勇敢前行?

他告訴我們,「勇氣」並非只屬於英雄,也不僅是一種美德,

而是一種存在的力量——使我們在面對自身脆弱與懷疑時,依然選擇自我肯定。

他更為我們描繪出三種勇氣的樣貌:

✔ 做為部分存在的勇氣:在人群之中找到連結的力量,能說出「我屬於這裡」。

✔ 做為一己存在的勇氣:在孤獨裡依然堅持真實自我,能說出「我就是我」。

✔ 接受「接受」的勇氣:這不是一種宗教信仰,而是一種信念,也就是「相信存在本身有其價值」,能說出「我願意存在」。

▍這不是一本哲學教科書,而是人生戰場的行動指南

無論你正處在下列哪一種狀況:

‧職場迷惘,感覺自己只是日復一日的「活著」。

‧人際壓力,總在迎合他人中迷失自己。

‧年齡焦慮,對未來感到無所適從。

‧深夜失眠,腦海浮現「萬一我/某人突然消失了呢?」的念頭。

本書都將幫助你安頓內心、獲取安身立命的力量。

▍本書特色

1.源自田立克1950年在耶魯大學的一系列講座,並於1952年集結整理出版成書。

2.主題聚焦「勇氣」,橫跨存有論、心理學、神學等,多層次剖析現代人面臨的焦慮、孤獨與存在危機。

3.出版已逾70年,書中洞見依然直擊現代人的痛點,適用於職場壓力、感情困境、生命意義的追尋等方方面面,絲毫不見過時。

▍推薦

鐘穎/諮商心理師、「愛智者書窩」版主

──專文推薦

作者:保羅.田立克

1886~1965,20世紀最具影響力的神學家與哲學家之一,被譽為存在心理學的奠基者,並成為第一位獲得美國心理學會(APA)最高榮譽「傑出貢獻獎」的神學家。

原籍德國,1911年獲布雷斯勞大學哲學博士學位。第一次世界大戰期間曾任德軍隨軍牧師,戰後在柏林、馬堡、萊比錫、德勒斯登、法蘭克福等大學講授神學和哲學。1933年因受納粹迫害移居美國,曾先後在紐約聯合神學院、哈佛大學、芝加哥大學任教,存在心理學治療大師羅洛‧梅(Rollo May)便是他在聯和神學院的學生,本書也多次為其所引用。

在思想上,他主張神學與哲學應該從與科學、藝術、心理學等其他人文學科的對話中尋求發展。因此,他從哲學中的存有論出發,橫跨分析焦慮的醫學、心理學,來進一步關注存有與神學,最終透過勇氣的行動來接納所有,使我們與存在產生密切的關係。

譯者:梁永安

台灣大學文化人類學學士、哲學碩士,專職譯者。共完成約近百本譯著,包括《當下的力量》、《愛的藝術》等。

推薦序 存在心理學最成功的辯證 鐘穎

第三版序 「用勇氣擁抱存在」的一堂課 哈維.考克斯(Havery Cox)

第二版序 直面生命的「終極關懷」 彼得.戈麥斯(Peter J. Gomes)

第一章 存有與勇氣

第一節 勇氣與堅剛:從柏拉圖到阿奎那

第二節 勇氣與智慧:斯多噶主義

第三節 勇氣與自我肯定:斯賓諾莎

第四節 勇氣和生命︰尼采

第二章 存有、非存有和焦慮

第一節 一種焦慮的存有論

第二節 焦慮的類型

第三節 焦慮的歷史分期

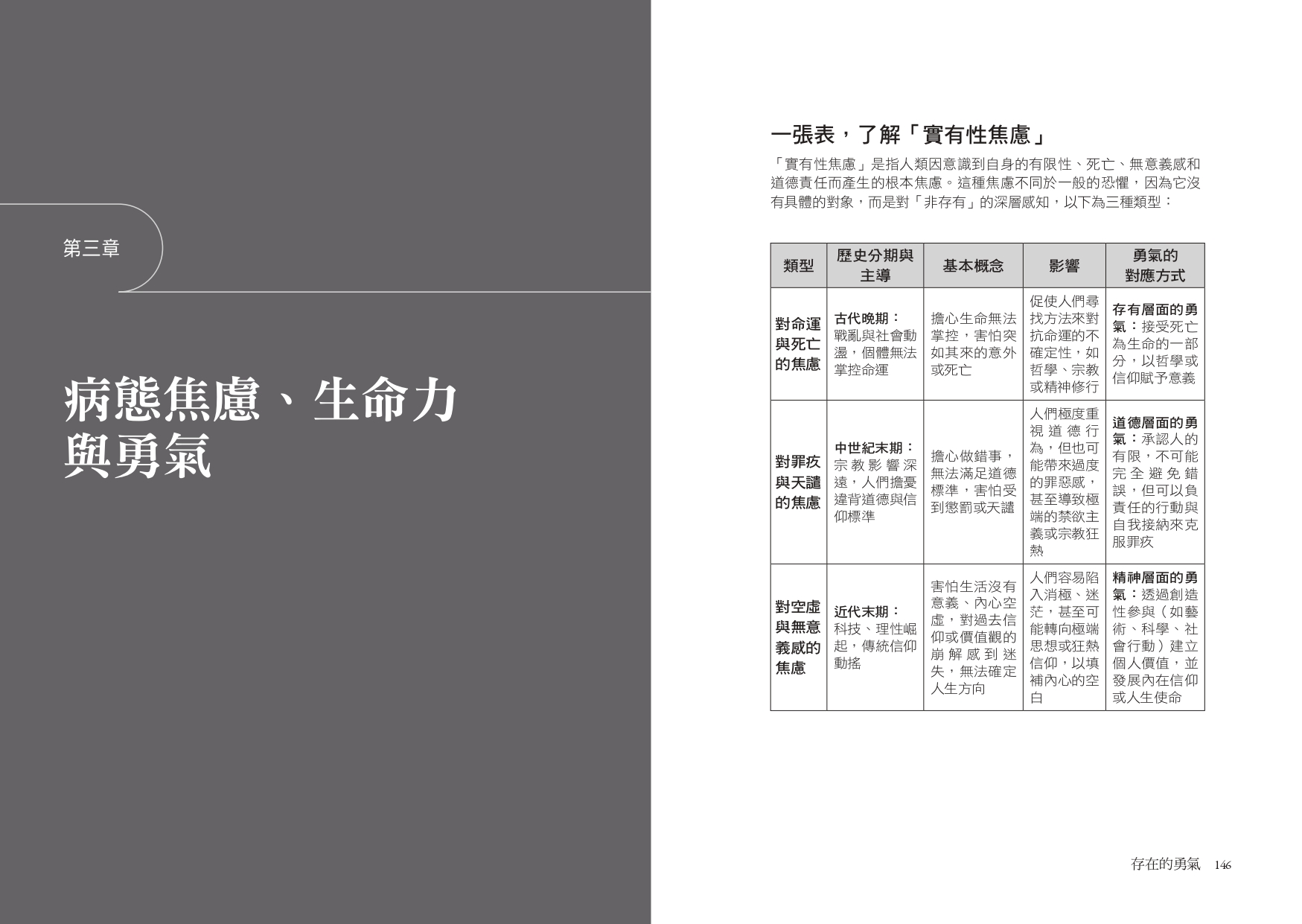

第三章 病態焦慮、生命力與勇氣

第一節 病態焦慮的性質

第二節 焦慮、醫學與宗教

第三節 生命力與勇氣

第四章 勇氣與參與:做為部分存在的勇氣

第一節 存有、個體化與參與

第二節 集體主義與半集體主義的表現

第三節 新集體主義的表現

第四節 民主式齊一的表現

第五章 勇氣與個體化:做為一己存在的勇氣

第一節 現代個人主義的興起

第二節 浪漫主義與自然主義的表現

第三節 各種存在主義的表現

第四節 今日的存在主義與絕望的勇氣

第六章 勇氣與超越:接受「接受」的勇氣

第一節 存在的勇氣的「存有力量」

第二節 做為「存有自身」的關鍵

存在心理學最成功的辯證

諮商心理師、「愛智者書窩」版主 鐘穎

《存在的勇氣》奠定了存在心理學的基礎,但國內還沒有充分認識作者保羅.田立克的貢獻。

⏹︎ 對焦慮的新觀點

做為一位哲學家與神學家,他對焦慮理論提出了革命性的觀點:

一、他提出了焦慮的存有論。焦慮不是一種病,而是人生於世的普遍感受。

二、他將焦慮區分為三種類型,分別是存有層面的(命運與死亡的威脅)、精神層面的(空虛與無意義感的威脅)、以及道德層面的(罪疚與天譴的威脅)。而這三種類型可以在歐洲歷史上找到證據。

三、上述這三種焦慮並不是病態的,相反的,病態的焦慮正是未能將這三

「實有性焦慮」(existential anxiety,對應本書「存有論」的概念,全書統一為「實有性焦慮」)勇敢納入自身所帶來的結果。

換言之,焦慮不是病,它是人的基本狀態。焦慮之所以會成為疾病,是因為我們無法對其抱持自我肯定,從而喪失了勇氣。而這就是本書命名為《存在的勇氣》的意旨所在。

「焦慮會讓我們勇敢起來,因為唯一的替代選項是絕望。」而且勇氣能「透過把焦慮納入自身而抵抗絕望」。迴避「實有性焦慮」的人,就會被病態焦慮所侵襲。作者為我們指出了焦慮的矛盾性質。

在那之前,對焦慮的解釋只存在一種典範,那就是佛洛伊德所提出的典範。他認為焦慮是不同人格結構所產生的衝突,也就是大家所熟知的本我、自我與超我的衝突。

但正如田立克所說,精神分析師對此雖然不乏卓越的見解,但因為沒有對實有性焦慮與病態焦慮做出區分,彼此的洞見反而讓焦慮理論陷入混亂狀態。

焦慮不全然是病,它也是人生而為人的根基。這就是這本書最令人折服之處。

⏹︎ 焦慮從何而來?

這個根基從何而來呢?田立克對此做出了焦慮的第一個斷言:「焦慮是一個存在者意識到自己有可能不存在的狀態。」簡單來說,我們發覺自己是有限的,我們發覺自己會死。

當弟妹出生時,孩子首次意識到自己不是世界的中心;然後是進入學校跟同儕競爭,他發覺自己並沒有父母眼中的那麼好;等到他逐漸長大出了社會,幾年之後,他開始承認自己跟幼時的期待落差似乎很大。

原來他不是個英雄。

這是我們的英雄幻想開始破滅的時候,也是隱隱然覺得自己其實並沒有那麼認識自己的時候。田立克所說的「非存有」就藏在這裡。

然後是中年,我們身邊的人開始慢慢離開我們,死亡像一把必然會落在我們頭上的刀,在終點處等待。

「非存有」可以具象化為死亡,但死亡早就在身邊等待著我們了。每一次對自己的失望,每一次對生活不可控制的感嘆,非存有、死亡、焦慮都會等在那裡。

我們不是全能的,人很有限。會老、會病、會禿、會胖、會死亡。這些不可言說,讓人挫折的諸般感受是人的基本狀態,它不是病。我們必須帶著勇氣接受它,否則我們就會罹患精神官能症。

而這就是田立克這句話的意思:「精神官能症,是一種透過迴避存有來迴避非存有的途徑。」

⏹︎ 勇氣是焦慮的解方

人愈是不能在存有、精神、道德這三個層次上對自己自我肯定,人就愈會感受到焦慮的追逐,最後就只能畫個小圈圈把自己關起來,帶著恐懼活著。田立克雖未明說,但就此而言,心理治療真正要做的,是鼓勵案主去承擔、納入他的實有性焦慮,而不是用藥物或其他方式減緩它。

如前所述,田立克提出的解方是「勇氣」。他將勇氣定義為「具有『不理會』(in spite of)性質的自我肯定」。這種不管不顧非存有威脅的勇氣,就是面對焦慮的解方。

而這份勇氣又可區分為兩個面向:朝向群體,朝向自己。田立克將前者稱為「做為部分存在的勇氣」,後者稱為「做為一己存在的勇氣」。

換個方式來說,田立克指的是歸屬與獨立,冒險與安全,關係與自己。人既同時有這兩種矛盾,要克服焦慮,也要同時勇於滿足這兩種需求。

有些人會為了關係委屈自己,有些人會為了自己委屈關係。為了滿足意義感,許多人會將自己委身於某種意識形態、傳統宗教,或者政治黨派,他犧牲的代價就是個人的獨立性。為了滿足「自我」實現,另有些人會選擇否認集體價值、背離社群利益、變得自私自利。

⏹︎ 接通存在心理學與靈性的「絕對信仰」

對保羅.田立克來說,囿於一端的人都不能算勇敢。勇氣同時要求我們屬於集體,又要求我們與之保持距離。而將焦慮納入自身的勇氣,也預設了一種「絕對信仰」的存在。

田立克強調,這個信仰並沒有特定的內容,它的源頭是「上帝之上的上帝」。接受它,意味著我們不只是成為某部分的一部分,而是成為了整體根基的一部分。它是超越教會的,也超越了全能的上帝和其他有神論及神祕主義。

他談的近似於「道」,或者「完整性」(wholeness),他的觀點拿掉了上帝的人格性。

這本書將焦慮的心理學與靈性相連,從而使存在心理學變成一種靈性的或者全人觀點的哲學。

很明顯,在這個層次上,我們已經沒辦法運用語言來分析,只能學習齊克果(Søren Aabye Kierkegaard),用「跳躍」來跨過哲學與信仰的界線。田立克的學生羅洛.梅(Rollo May)用詩與神話的語言來替代田立克的宗教語言,而歐文.亞隆(Irvin D. Yalom)的存在心理學則直接拿掉了它,他並不相信靈性這類無法證實的東西。

這提醒了我們,存在心理學有不同的表述。每個理論家都會根據個人的經驗提出自己的想法。

保羅.田立克相信有更高的超越性存在,相信這個存在是面對焦慮的終極答案;羅洛.梅則希冀恢復或重建現代人的神話,相信這才是面對焦慮的解方;而歐文.亞隆則強調生活的意義,以及治療師與病人之間的真誠互動。

他們三個人共同建構了美國的存在心理學。但論及理論的鋒利度與架構的清晰性,我一直認為田立克是他們之間的翹楚。

⏹︎ 將哲學編織入心理學的偉大思想家

他捨棄了繁複的症狀描述,直指人的核心問題是實有性焦慮,並以心理學家無法企及的思想深度,將其編織入心理治療一直未能清楚溯源和整理的理論空白中。

田立克實現了哲學與心理學的交會,他不是這麼做的第一人,卻是最成功的那一個。

期許這本書的重新上市會再次帶動我們對存在心理學的探索,但請別忘了,田立克畢竟是一位西方的的神學家,「基督教的焦慮感」與「東方宗教的涅槃與合一」很不相同。我們在思考焦慮的問題時,千萬別忘了兩種文明的差異。

人是根植於文化的人,我們思考與體驗的方式都深受語言及歷史的束縛。我雖然鍾情於存在心理學,但也提醒讀者務必批判性的接受。

請翻開這本書,讓田立克的理論精髓刺激我們思考的邊界,讓更多人能勇於面對非存有帶來的焦慮,讓我們都能成為無畏面對生命挑戰的人。

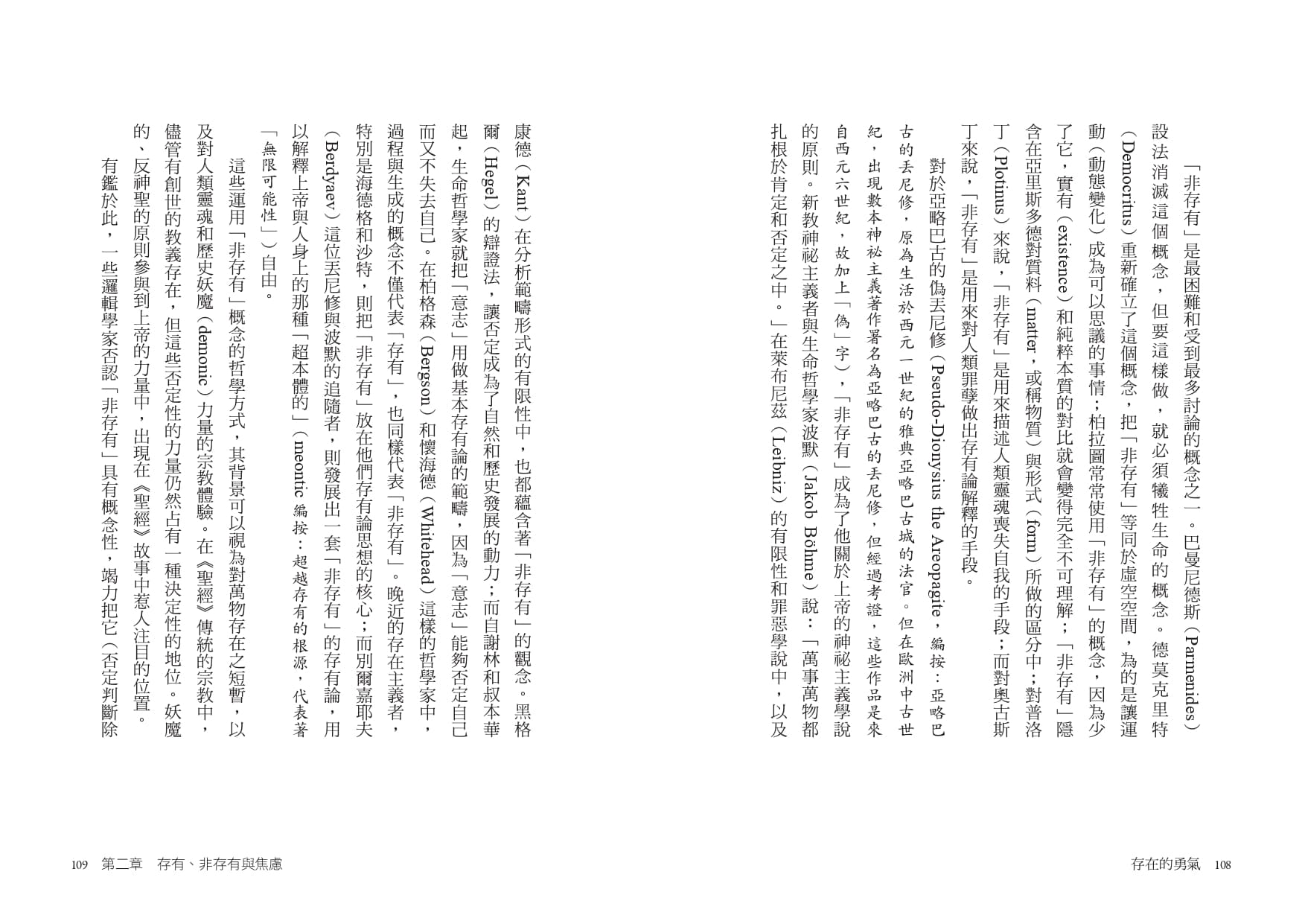

第二章 存有、非存有與焦慮

1一種焦慮的存有論

⏹︎ 非存有的意義

勇氣是一種具有「不理會」性質的自我肯定:它不理會那些阻止一己進行自我肯定的東西。不同於斯多噶主義和新斯多噶主義的勇氣學說,「生命哲學」嚴肅且肯定的看待與勇氣相對立的部分。因為,如果「存有」被詮釋為生命、過程或生成(becoming)的話,那麼「非存有」在存有論的地位就和「存有」一樣基本。承認這個事實,並不代表要做出「存有」優於「非存有」的判斷,而是要求在存有論的基礎上思考「非存有」。在談到勇氣做為解釋「存有自身」的一把鑰匙時,我們可以說,當這把鑰匙打開存有的門時,也就同時找到了存有、對存有的否定和兩者的統一。

勇氣通常被形容為心靈克服恐懼的力量。恐懼(fear)的意義看似一目了然、不值得探究。但在過去二十年間,深層心理學(Depth Psychology,編按:一個心理學流派,探討潛意識與無意識的深層心理結構,精神分析是其中一環)和存在主義哲學的合作帶來了對恐懼和焦慮(anxiety)的嚴格區分,也為這兩個概念帶來更精確的定義。目前的社會學分析指出,焦慮是一個重要的群體現象;文學和藝術無論在內容還是風格上,都把焦慮做為一個重要主題。這樣的影響至少喚醒了知識階層對他們自己焦慮的注意,而且讓焦慮的觀念和象徵滲透到大眾的意識中。今天,把我們的時代稱為﹁焦慮時代﹂幾乎成了老生常談。無論是美國或歐洲都是如此。

然而,勇氣的存有論必然包含焦慮的存有論,因為兩者是彼此相依的。我們可以相信,在勇氣存有論的燭照下,可以窺見焦慮的某些根本方面。關於焦慮的第一個斷言是:焦慮是一個存在者意識到自己有可能不存在的狀態。用更簡短的話來說就是:焦慮乃是對非存有的實有性知覺。這句話中的「實有性」,意指導致焦慮的不是有關非存有的抽象知識,而是知覺到非存有乃是一個人存有的一部分。產生焦慮的,不是一種對萬物短暫的了悟,也不是對他人之死的體驗,而是這些事件觸發我們對自己不得不死的這一潛在意識。焦慮是有限性的,被體驗為人自己的有限性。這是人之為人的自然焦慮,在某種意義上也是所有生物的自然焦慮。那是對非存有的焦慮,也就是對人的有限性的意識。

⏹︎ 恐懼與焦慮的相生

焦慮和恐懼有著相同的存有論根源,但實際上又不是相同的東西。這本是眾所周知的道理,但兩者的相同性一直被過度強調,以致如果我們提出不同的說法(包含應消除其誇大其詞的部分),兩者有別的事實就會被抹殺。恐懼與焦慮的不同處,正如許多著作者所同意,在於恐懼有一個具體的對象,該對象可以被面對、被分析、被攻擊和被忍受。

人可以對這個對象採取行動,並在採取行動的過程中參與到它其中︵即便這個參與是用鬥爭的方式︶。以這種方式,人就可以將恐懼的對象納入他的自我肯定中。勇氣能夠迎戰每一個恐懼的對象,這是因為那是一種人可以參與其中的對象。勇氣可以把具體對象所產生的恐懼納入自身,因為無論這對象是何等可怕,它都與人有一個交接面,透過這個交接面,它參與到我們之中,而我們也參與到它之中。大可以說,只要有恐懼的「對象」存在,那麼在參與的意義上,愛就可以征服它。

但焦慮卻不是這樣,因為焦慮並無確定的對象。或者用一句弔詭的話來說,焦慮的對象就是對每一個對象的否定。因此,想要參與它、與之鬥爭或愛它都是不可能的。處於焦慮中的人(只要其焦慮是一種純粹的焦慮),其他人是愛莫能助的。這種焦慮中的無可奈何,在人和動物身上都可以觀察得到,表現為失去方向感、反應不當和缺乏「意向性」(intentionality),也就是存有無法與有意義的知識內容或意志發生關聯。會出現這種讓人錯愕的狀況,是因為沒有一個可供主體(焦慮狀態的主體)聚焦的對象。唯一的對象是威脅本身而不是威脅的泉源,因為威脅的泉源是「空無」(nothingness)。

我們可能會問:這個威脅的「空無」是否是一種未知的、未確定的實際威脅?當一個已知的恐懼對象出現的那一時刻,焦慮不就終止了嗎?這樣一來,焦慮就是對未知之物的恐懼。但這種解釋是不充分的,因為有許多未知事物的領域(它們對每個主體各不相同)都不會引起主體焦慮。只有某種特殊種類的未知事物才會讓人產生焦慮,那是就其本性來說是不可能被認知的未知事物,因為它是「非存有」。

恐懼和焦慮有別,但又不可分割,它們互相涵蓋對方。恐懼的痛是焦慮,焦慮則努力追求成為恐懼。恐懼總是害怕某個物事,例如:害怕痛苦、害怕被別人或某群體排拒、害怕失去某物或某人、害怕死亡的來臨。然而,在參與到由這些東西所帶來的威脅時,讓主體害怕的不是它們本身的否定性,而是對這些否定性可能包含的東西的焦慮。一個顯著的例子是,對死亡的恐懼(勝於其他任何例子)。就其做為一種「恐懼」而言,恐懼的對象是親自參與事件,如因預期自己會因疾病或意外致死,從而遭受劇痛和失去一切;就其做為一種「焦慮」而言,焦慮的對象是對「死後」情況的絕對未知,是「非存在」(這種非存在,即使可以被我們當下經驗的種種意象所充滿,依舊是非存在)。

讓哈姆雷特產生「存在還是不存在」(To be, or not to be.)獨白的夢境之所以可怕,並不是因為它們的外顯內容,而是因為它們對於空無(用宗教術語來說就是「永恆死亡」)的威脅所具有的象徵力量。但丁所創造的地獄象徵之所以令人產生焦慮,並不是因為這些象徵的具體形象,而是因為它們表現了在罪疚(guilt)的焦慮中所體驗到的「空無」的力量。《地獄篇》中所描寫的每一種情況,都是建立在參與和愛的基礎上的勇氣可以應付的。然而,它們其實是不可應付,因為它們並不是真實的情景,只是一些象徵:象徵著無對象(objectless) 和非存有。

對死亡的恐懼,決定了在每一種恐懼中的焦慮成分。焦慮如果沒有被對某一對象的恐懼所修改,那就是一種純粹焦慮,也是對終極非存有的焦慮。換句話說,焦慮就是無法應付特殊處境的威脅所產生的痛苦感覺。但更仔細的分析顯示,在對任何特殊處境的焦慮中,都隱含著人類處境的焦慮。這是人對潛在不能保持一己存有的焦慮,這種焦慮蟄伏在每一種恐懼中,並成為恐懼所包含的可怕成分。因此,在「純粹的焦慮」攫住心靈的那一刻,先前引起恐懼的對象就不再是明確的對象了。這些對象會顯現為它們以往在某種程度上一直所是的東西:也就是人的基本焦慮的徵候。做為這樣的對象,甚至連最勇敢的攻擊也對之無能為力。

這種情形迫使焦慮的主體去確立恐懼的對象。焦慮力求變成恐懼,因為恐懼可以用勇氣應付。對於一個有限的存在物來說,是不可能忍受純粹的焦慮超過一剎那的時間。那些經驗過這種時刻的人(例如有過「靈魂暗夜」的神祕主義者、因魔鬼的攻擊而備感絕望的路德,或經驗「大厭惡」〔great disgust〕時的尼采—查拉圖斯特拉),都曾談到過這種焦慮難以想像的恐怖。人們一般會透過把焦慮轉化為對某事物的恐懼(不管任何事物),來迴避這種恐怖。

正如喀爾文所說,人類的心靈不只是不斷製造偶像的工廠,還是不斷製造恐懼的工廠。前者的目的是逃避上帝,後者的目的是逃避焦慮。這兩者逃避之間是緊密相關的,因為直面真正的上帝,也就意味著直面非存有的絕對威脅。這個「純粹的絕對」(引用路德的說法)會產生「純粹的焦慮」,因為它是對每一種有限的自我肯定的滅絕,而且也不是恐懼或勇氣的一個可能對象(參見第五章和第六章)。然而,把焦慮轉化為恐懼的努力,最終是徒勞的。基本的焦慮(有限存在物對於非存有威脅的焦慮)是不可能被消滅的。這種焦慮屬於生命本身。