海客談瀛洲

出版日期:2026-02-05

作者:楊儒賓

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:384

開數:25 開,長 21 × 寬 14.8 × 高 2 cm

EAN:9789570879414

系列:當代名家

本書為作者於學術研究及上課講學之外,利用三餘時間(日之餘的夜,歲之餘的冬,時之餘的陰雨)所撰述的學術散文。內容從明鄭延續到當代,議題包含歷史探討,以及對當代人物的懷念。最後一個單元,則涉及了作者參與的社會活動,以及對當代文化的省思。

本書不是高頭講章,沒有微言大義。但談言微中,每篇的文字都蘊育了作者本人的文化關懷。「海客談瀛洲」本是李白〈夢遊天姥吟留別〉的詩句,表示海外仙山的飄渺不定,前人或以為臺島是海上仙山,而瀛洲自然也可以作為臺灣的通稱。作者為海口人,以海口人談臺島事,自然也是另類的「海客談瀛洲」。作者多年的文化關懷,從這些散文中,可彷彿得其一二。

作者:楊儒賓

國立清華大學哲學研究所暨通識教育中心講座教授、中央研究院院士。出版《儒家身體觀》、《儒門內的莊子》、《原儒》、《1949禮讚》、《五行原論:先秦思想的太初存有論》、《思考中華民國》、《多少蓬萊舊事》(增訂版)等書,並有譯著及編著學術論文集多種,也編輯出版了多冊與東亞儒家及近現代思潮為主軸的展覽圖錄。目前從事的文化工作以整編清華大學文物館典藏的書畫墨蹟為主,學術工作則嘗試建構理學第三系的系譜。

序

壹、海桑吟

魯王與寧靖王—島嶼的南明記憶

個雙十節的故事—朝鮮烈士在台灣

林茂生的桃源在何許

葉榮鐘與中國

梅貽琦與傅斯年—現代知識人在政治世界中的兩種定位

快意雄風海上來—渡海來台的新本土書家們

魯伯伯與那些陌生的親人

黑水溝悲歌

貳、思想起

您已經夠努力了,齊老師

春天的下午茶—記與戴璉璋老師及師母的一次聚會

記台灣書畫收藏界的天公

大度山的徐復觀先生

追憶劉述先先生

哲學界的歐吉桑—林正弘老師

在黑板前沉思的梅廣老師

椰林道上的傳說—記林文月老師

為什麼要急著趕路呢—致洪淑彬

靈魂秘境的探索者—余德慧

孔夫子使不使用暴力?—陳立夫與朱高正所說何事

張昭鼎教授與清大教聯會

叁、短歌行

收藏是轉換空間位置的藝術

老莊說—說書法與遺忘的故事

聖人的天命

長劍劃下的書風

圍牆內外

沒有我,世界會怎樣

走在朱子的路上

另唱一曲《武夷棹歌》

十年盟約本尋常

颱風過後,武夷歸來

附錄 超越地理與疆界的關懷 須文蔚

附錄 煙濤微茫信難求 唐捐

主要人物簡介

序

人到了一定的年紀,企足前瞻的興趣常不如回首反眺得大。少年聽雨,中年聽雨,心緒常會無端纏綿。等銀髮星星時,濃烈心緒轉淡。但閒倚斜躺,似思非思地,意識中仍會恍現片斷的前塵影事。人的生命的節奏大抵如是,個人生命史已寫在胎盤的密碼中。

文章分三個欄目排列,沒什麼大道理,方便查閱而已。「海桑吟」人物多為島嶼前賢,多半素未謀面。其人其事,於我卻又絲絲繫扣,時上心頭。歷史從來不會過去的,感物一微吟,歷史就來當下。

「思想起」欄蒐羅的雜文多為近年新作,懷故憶舊之文不少。追憶中的人物多為學院或文化界的師友,他們多活過上世紀的戰亂與冷戰年代,實實在在地活著,撐開場面,遂造就了我們這一代相對開闊的生活世界。這些文章因事而寫,筆隨勢轉,無形中也就為這個時代剪下片斷的光景。至於書中的同輩友人,雖然與上代師長時代背景不同,本書書寫的調性也就跟著不同,但也是在有意無意之間,希望以小搏大,能從個體驗證群體。

「短歌行」欄的十篇文章的調性不同,以敘事為主。前四篇都與我的收藏及書法嗜好相關,我的收藏嗜好是一生最費心銷金的課外活動。而且此恨綿綿無絕期,看不到盡頭。接下來的兩篇是羈旅美國陌地生城(Madison)時寫的,陌地生城的內外遍布湖泊,平躺在北美大草原的土地上,特別容易引興天涯倦客的遐思。當時,幾位朋友在風城辦了本在地的文史雜誌,向我邀稿,我也有意為我工作的城市打打氣,孤舟一繫故園心。最後四篇都是「朱子之路」上的文字,「朱子之路」是朱子後裔與學者共同發心,因而走出的一條路。不知不覺,竟於酷暑時節走完十年之約。爾後數年,還幾次組團成行,以續前緣。走了十幾年,現在每年大江南北都有好幾團走上了朱子之路,一場文化之旅竟也見證了時代風雲的變幻。

書名取自李白詩,接續前一本學術散文《多少蓬萊舊事》而來,風格與主題皆相似。老家位在中部西岸平原,世稱海口,我說的話帶著海口腔。海口人以海口腔演義島嶼勝事,可說是海客談瀛洲。

一本雜文集其實很難說有聚焦的主題,但生命的運動自然會有一以貫之的線索。我們總是在時代旋律的穿透中產生共感,因共感而共識而矛盾,也因矛盾而共識而共感。本書的文章多在懷舊與期待、蒼空飛翔與大地扎根之間反覆拔河,祇因人的生命就是這種永恆的辯證的構造,到底,我也是人生道上的行人。

乙巳端午於赤土崎清華園

-

本書將刊行之際,見到聯經轉來的推薦文兩篇,徵求作者同意後,收入本書附錄。兩文作者一為臺灣大學中文系現任系主任,一為臺灣中文學會現任理事長。臺大中文系與臺灣中文學會和我的知識的養成血肉相連,在學界晚年,能得到這兩位學術機構負責人持筆撰文,暢發蘊義,何其有幸!兩文名為附錄,實為壓軸,重磅之文壓在全書後,全書遂不得不血氣淋漓地鮮活了起來,非復昔日模樣了。

乙巳冬至日補記

魯王與寧靖王──島嶼的南明記憶

一、明亡於何時

我如果有較深的南明情結,沒什麼好訝異的,我對台灣的認識是在南明史的脈絡中,逐漸清晰起來的。「台灣」有各種的定義,我毋寧認為它是座南明的島嶼。台灣處處有南明的印記,有虛有實,實的史實固無庸多論。台南處處可見的史蹟,從赤崁樓到孔廟,南台處處可見的地名,如柳營、左營、官田等等,皆指向了那段沉重的時代。即使虛幻的傳說也有可能具有比史實更重要的意義。國小國中時,鄰近家鄉的大甲有鐵砧山此名山。此山有劍井,據說乃鄭成功行軍至此,缺水,乃以劍擲地,士兵挖深其地,遂有泉水湧出,乃圍之為井。劍井之說肯定是傳聞,但為什麼傳聞得如此神奇呢?鶯歌鎮的鶯歌石也只能是傳聞,但為什麼傳聞會和鄭成功連上關係呢?我事實上是在台灣中發現了昔日的南明,由南明而了解了現在的台灣。

既然在台灣中發現了南明,但南明是什麼概念呢?一個歷史議題隨之自然出現,它與明朝有什麼關係?論及南明與明朝的關係,一個連帶的老議題也不能不浮現上來:明朝滅亡於何時?這些歷史問題看起來很枯燥,但它一旦被置放在一個很嚴肅的當代史敘述,亦即「中國現代化轉型」的脈絡下理解,很可能變得複雜而有趣。如果這個看似枯燥的歷史問題和關心者有具體的風土的關聯,它更有可能不只是有趣的議題了,而是充滿了難以言喻的意義感。

明亡於崇禎十七年(一六四四)三月十九日,這是清朝官方欽定的史觀。此日,敏於政務卻又剛愎自用的明思宗在煤山自盡,完整的大明江山自此破碎。接著而來的政局風馳雲卷,變化極快。先是李自成入京,登位稱帝,緊接著多爾袞率清軍入關,趕走李自成的部隊。爾後十七年,來自白山黑水的這支部隊在華夏大地上,先後打敗農民軍以及南明反清的反抗力量,一統江山。由於明思宗自盡殉國,對於許多大明臣子是天崩地裂的大創傷,他們也會將三一九當成一個朝代滅亡的符號。

然而,明朝在北方覆滅,長江以南卻先後出現過福王、唐王、桂王以及魯王(監國)的政權,而且前後達十七年。這些政權雖然壽命都不長,而且山河破碎,王命難以下貫,天朝的代表性有些薄弱。但到底這些政權的領袖都是朱氏子孫,他們都擁有傳統政權得以成立的正當性。何況,明清之際政權的迭換在當時第一流的大知識人如顧炎武、王船山等人看來,不只是亡國,亦即它不只是一個朝代滅亡,更是亡天下,亦即一個代表文化傳統的天下斷絕了。因此,這段時代雖短,它未嘗沒有繼承朱明王朝的正當性。永曆十五年(一六六二),流亡到緬甸的永曆帝被執,途經昆明,被吳三桂絞殺。同年,鄭成功、魯王、李定國,也就是南明在大陸最重要的反抗人物先後同一時段死亡。因此,我們如果以一六六二年作為明亡之年,足以成說。

永曆亡,明才亡,中華天下亦亡。封建時代的天子代表朝廷,一六六二年明亡說似無可疑。但如果永曆帝已死,而其抗爭精神仍以另類實體的方式存在於世。這些努力維持政治實體的大明臣子義不帝清,他們仍想保有大明的文化,他們也有政權該有的設計。有土地,有人民,有朱明王室成員,另有軍隊捍衛版圖,甚至想還我河山,「不信中原不姓朱」。2我們要不要承認這個在永曆十五年以後仍以「永曆」年號活動於世的政權?它有沒有資格證成大明仍在的訊息?我說的是從一六六一年以後即占領台灣並且存活至永曆三十七年(康熙二十二年,一六八三)的明鄭政權。既然當時台灣的明鄭政權抗清復明行動那麼果決清楚,為什麼明亡的時間點不往後延,就定在一六八三年?

一六八三年才是明亡之年,此說並非那麼特別。事實上,在清末民初,這種想法在一些革命黨人的意識中是很鮮活的。南社祭酒柳亞子在《南明史綱初稿》的最後一章最後一節記載永曆三十七年八月事,即說道:「寧靖王術桂殉義於東寧,明亡」。連橫的《台灣通史》也是以寧靖王自盡,作為明亡的時代標誌。明亡於清,清領台灣兩百餘年,但在清領時期的台灣人民對明鄭顯然更深情,彼此有極深的共感。我們從台灣人民對影響台灣甚深的兩位歷史人物鄭成功與施琅的紀念格局,即可看出端倪。在今日台灣,奉祀鄭成功為主神的廟宇不下於一百六十餘座,附祀者還不計算在內。祭祀降服鄭克塽的施琅大將軍的廟宇卻只有兩座。不論我們如何加減其間的數量,或認為其懸殊的差距乃政治的操作或偶然的誤差的因素所致,不論如何算,明鄭之於台灣有特別的情緣,很難否認的。

一六八三年明亡之說當然只是一種史觀的選擇,但一六四四年之說與一六六二年之說難道就不是史觀的判斷嗎?一六八三年明亡之說的史觀如果不只是一種歷史時間之流的敘述,而是有正面的精神能量,這種帶著價值意識的歷史命題難道說就不能成立?為什麼要加以抹殺?

其實三種紀年的代表人物及時間點,離我們都不太遠。一六四四的崇禎帝煤山自盡,一六六二年的永曆帝被吳三桂吊殺於昆明以及魯王在金門的病亡,還有一六八三年的寧靖王自盡於東寧府宅,其意義都保存在台灣,它們都可在台灣找到連結的線索。我曾訝異於崇禎帝一生未曾遠遊,居然在死後長住台灣;訝異於魯王一生流離失所,竟還可以和日本藕斷絲連;同樣也曾訝異於魯王與寧靖王的台灣緣。歷史是時間在人的意識流轉中顯現的神秘,它的意義往往超出歷史當事人的理解。對我而言,魯王與寧靖王的抗爭精神即是在後世歷史的攤展中才日愈彰顯的,意義更為深沉。

二、會見魯王與寧靖王

我連結台灣與南明的線索,落在大明王氣已在大陸消逝,卻在台灣因明鄭的復台而興起的時刻。明鄭王朝在台灣當然有不少可歌可泣的人物與史實,但我們如從政權的符號,亦即從朱姓王朝形式上最高位階的王者入手,可以更親切地進入那個時代第一流反抗知識人的生活世界中。我與魯王及寧靖王的相遇可以說是偶然,偶然即無預期,它乃無目的,無因果,純粹是概率的組合。但誰能確認偶然的事件沒有隱藏的目的呢?誰能確認在歷史的各種力量的撞擊中,有些意識難及的事件一旦在人的生命中出現,它沒有蘊含著隱微卻又具重大意義的訊息呢?

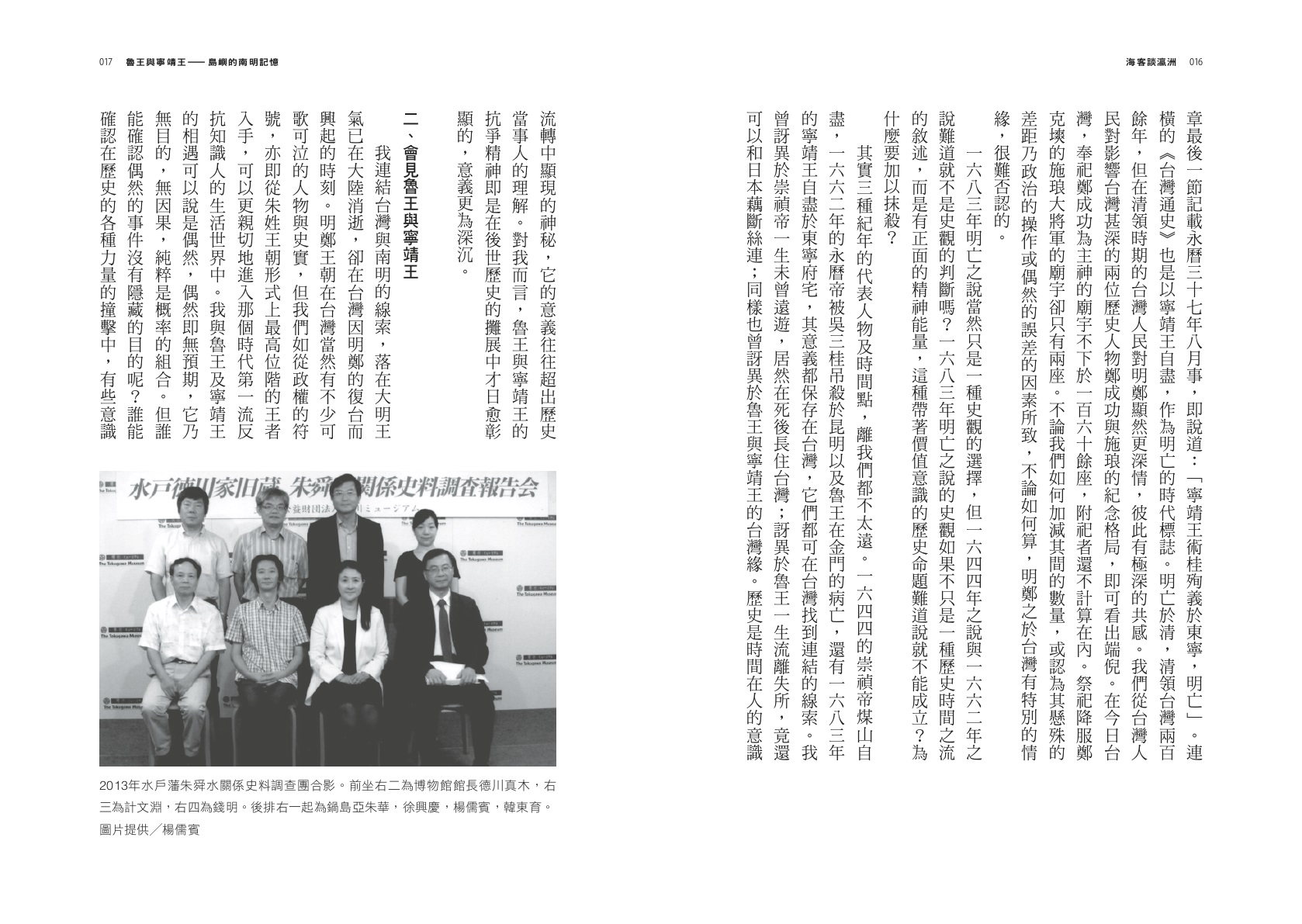

我最近見的魯王,不應當說純屬偶然,而是帶著隱微期望的偶然。我本來是要拜會朱舜水的,我也早知道朱舜水對一件魯王給他的敕書寶若生命。沒想到會面朱舜水時,竟同時也會面了他的老東家魯王朱以海。時間要回溯到二○一三年九月,恰值中日關係緊張之際。當時,我參加了一群由日本、中國大陸、台灣各地學者組成的「德川博物館儒學關係史料調查團」,特地遠赴水戶,調查中日交流文獻。九月二日,看過一些文書後,當博物館員打開傳說中的魯王敕書時,在場的學者面對朱舜水生前秘不示人的敕書,館內氛圍一時凍結,成員或氣湧心頭,或瞠目結舌,同行中甚至有人為之熱淚盈眶。

敕書的出現掃除了各種的傳言,一段久被遺忘的歷史被召回到另一時空的現場,雖然距離敕書寫成,中間已經隔著整整六個甲子年的間距。敕書頒下的年代為魯王監國九年,也就是滿清入關第十年的一六五四年,敕書字體為明代流行的楷書,材料為綾布。一六五四年的魯王應該已流離到金廈,在鄭成功的庇護下,繼續領導東南的抗清運動。一六五四年是戰亂流離的年代,清軍、鄭軍在東南沿海的拉鋸戰仍持續進行中,反抗陣營的軍民的生活不可能太好。何況,魯王此時仍寄人籬下,物資供應不可能太寬裕。但此件敕書不論就所用的材質、內容或字體來看,仍然典雅大方,頗能顯示王者的氣息。浙江是明代的文化重鎮,文人輩出,忠義之士輩出,資源也較豐富,或許綾布即出自浙江。所以即使在軍事倥傯,不遑啟居的情況下,身為監國的魯王仍然能在敕書上顯現文化的莊嚴。