長路漫漫:五四世代.波希米亞人

出版日期:2025-10-16

作者:郝譽翔

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:312

開數:25 開,長 21 × 寬 14.8 × 高 1.6 cm

EAN:9789570878189

系列:當代名家

尚有庫存

以人寫史,梳文寫情。

魯迅、郁達夫、蔣光慈等,五四作家的心靈小史

路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。

魯迅在《徬徨》中題上了〈離騷〉古句,

預言了在「鐵屋子」醒來的五四世代未來必須面對的命運。

五四世代要走上的漫漫長路,源頭要從八國聯軍之役說起。這場動搖中國根基的戰爭,掀起的不只是二十世紀中國現代化改革的序幕,更引來爆烈的革命行動,徹底終結了兩千年的帝制與科舉傳統。

然而改朝換代後,路途從此明朗平坦了嗎?睡在「鐵屋子」裡的人都醒了嗎?

民國初期的荒謬世道、來自世界的顛盪動亂,隨同各種躁動思潮,一齊喚醒了在這段歷史轉折點誕生與成長的青年世代。他們是在「鐵屋子」中獨醒的一群人,注定要在一條沒有前人走過、幾乎潰不成道的路上,憑著一己之力,孤獨徬徨地摸索前行。

本書透過「孤獨者」魯迅、「零餘者」郁達夫、「短褲黨」蔣光慈三位文人的生命軌跡,以及藉由側寫與他們擦身而過、或攜手同行的眾多同道之人,盡力組織出這一代知識分子駁雜、矛盾卻也自由非常的精神圖譜。我們將目睹到——在青年覺醒的火炬點燃了五四運動的同時,他們邂逅、聚合、相知,卻也照亮了未來分歧的道路起點。這些歧路最終演化成更大的分野——中與西、左與右、國與共,直至最終的兩岸隔海相望。

在時代的洪流中,每個人都必須做出選擇,有些選擇或許使他們的生命有如燦爛的煙火,在令人驚詫愕然之餘,卻又在下一刻悵然它的短暫。即使如此倏忽即逝,但這已是一條竭盡這個五四世代所能的、上下求索而出的漫漫長路。

五四世代的這些作家也同樣活在病毒橫行的年代之下,我好奇他們大多出生於破產的仕紳階級,而他們如何叩/問自我存在的意義,面對大時代的逆境與新世紀的來臨?

——郝譽翔

作者:郝譽翔

國立臺灣大學中國文學博士,現任臺北教育大學語創系教授,熱愛旅行、潛水和帆船,並且多次將旅行、海洋和島嶼等化成為個人創作的主題。曾獲得金鼎獎、中國時報開卷年度好書獎、時報文學獎、台北文學獎及新聞局優良電影劇本獎等重要獎項。

著有小說《七星物語》、《幽冥物語》、《那年夏天最寧靜的海》、《初戀安妮》、《逆旅》、《洗》;散文《城北舊事》、《回來以後》、《溫泉洗去我們的憂傷》、《一瞬之夢:我的中國紀行》、《衣櫃裡的秘密旅行》;電影劇本《松鼠自殺事件》;學術論著《城市異鄉人:城市.現代小說.五四世代》、《情慾世紀末——當代台灣女性小說論》、《大虛構時代——當代台灣文學論》等。

導論 從一張照片說起

【上卷】 魯迅:孤獨者

第一章 北京末日

第二章 無父之人

第三章 革命的開端

第四章 進京

第五章 長路漫漫

第六章 虛空的存在

【中卷】郁達夫:零餘者

第七章 城市漫遊者

第八章 左翼上海

第九章 北京波希米亞

第十章 沙灘公寓青年

【下卷】蔣光慈:短褲黨

第十一章 少年漂泊者

第十二章 上海短褲黨

第十三章 矛盾與幻滅

第十四章 於天上看見深淵

第十五章 尾聲:不知我者,謂我何求?

後記

後記(選摘)

最初我之所以發願要以五四世代尤其左派文人作為研究對象,要歸功於二〇〇〇年暑假,我在王德威老師和蔣經國基金會的支持下,到哥倫比亞大學進行兩個月的短期研究。原本我研究的主題是台灣當代女性文學,但論起女性文學,非得要上溯到五四和丁玲不可,於是我到哥大的研究就以丁玲為主。當時正值紐約曼哈頓夏日炎炎,但我每天來到Kent Hall的東亞系圖書館地下樓的藏書室,卻彷彿來到一座與世隔絕的幽冷地窖,打開燈——我最喜歡做這個動作了,彷彿在一剎那間所有沈睡之中的書本全都被我喚醒,而那些生活在上個世紀之初的靈魂也都怯怯地,向我私語著他們所經歷過的愛與恨,顛沛與流離。

我在這裡第一次仔細閱讀了三〇年代中國左翼作家的書籍,激動之餘,甚不禁起了一部長篇小說的靈感,在筆記本上大大地寫下了幾個字「一九三〇年.春.上海」,這題目正是借用丁玲的小說篇名。我也彷彿看見了那些多半患有肺疾的年輕革命家們在中國廣袤的土地上東奔西走,從三〇年代籠罩在白色恐怖之下的上海到延安黃土地,而對於一個郁達夫所謂的「零餘者」或瞿秋白的「薄海民」(波希米亞人)而言,哪裡都不會是他們的家。

於是二〇〇五年暑假我又在國科會的支持下,到上海復旦大學進行「現代性的壓抑?或是萌芽?——從一九三〇年代的上海看中國知識份子的轉向」研究計畫,透過「城市與鄉村的對峙」、「個人意志與集體命運的衝突」、「國族主義與國家建構」三個層面,探究現代共黨中國誕生的過程,得以就教於復旦大學陳思和教授,深受啟發。我也常和復旦的博士生孫燕華一起結伴造訪賈植芳先生,一起閒聊喝茶。我從賈先生的身上見到了五四知識分子不屈不撓的風骨,也見到了一位飽學之士的幽默、寬厚與仁慈,令我永誌不忘。

也因此《城市異鄉人:五四世代的城/鄉旅程》和《長路漫漫:五四世代.波西米亞人》的完成,要感謝的人實在太多,我已無法一一細數。這必定是我人生之中寫得最長、最久也最耗費精力的兩本書,而這期間我們所處的世界也經歷了兩次重大的疫情:二〇〇三年的SARS以及二〇二〇年起肆虐全球至今的新冠肺炎,都不禁讓我聯想到五四世代也同樣活在病毒橫行的年代之下,書中的幾位主角如瞿秋白、郁達夫、蔣光慈都一輩子為肺炎所苦,但不幸的是他們沒有疫苗,也沒有特效藥,病毒、貧窮、革命與戰爭這幾個元素彼此糾纏交織,將五四世代困在一個不見光明的惡夢,以及死神的幽幽魅影裡。

不只如此,我在寫作期間中也經歷了個人生命的重要轉折,二〇一〇年女兒誕生之後,我花了許多的時間和心力陪伴她成長,若非她的緣故,這兩本書早就應該要完成問世。雖然女兒成了我寫作上最大的阻力,但卻也是因為她,我才更有了探索人生的耐心與決心。我好奇的是在這兩本書的主角大多出生於破產的仕紳階級,而他們如何叩問自我存在的意義,面對大時代的逆境與新世紀的來臨?我也才愕然發現,原來出身背景和環境是如何深深地影響了每個人,成為上帝賜予我們的與生俱來的宿命, 一如魯迅所言:「背著因襲的重擔,肩住了黑暗的閘門」。但盜火者普羅米修斯注定會成為一個悲劇人物嗎?個人的意志又有什麼意義?我希望這些故事也能給予下一代人些許的勇氣和想像力,去面對未來一個嶄新的世紀。

最後必須說的是,《城市異鄉人:五四世代的城/鄉旅程》和《長路漫漫:五四世代.波西米亞人》兩本書關懷的主題雖然一致,但寫法卻大不相同。《城市異鄉人》採取的是學術論文筆法,從中國二十世紀最重要的兩座城市「北京」和「上海」出發,至於《長路漫漫》則是師法我心儀的學者史景遷,而他又是景仰司馬遷的《史記》以人寫史,故我也試圖以三位五四的代表文人:魯迅、郁達夫和蔣光慈為主軸,並述及瞿秋白、沈從文、丁玲等等,希望更能觸及文學寫作神秘的心靈世界。

那世界竟有如詩的深淵一般,言之不盡,而我已經竭盡所能,不禁想到了魯迅《野草》的提辭:「當我沈默著的時候,我覺得充實;我將開口,同時感到空虛。」故這兩本書必定有許多未能周全,甚至繆誤之處,只祈望有識之士能夠不吝包涵與指正。

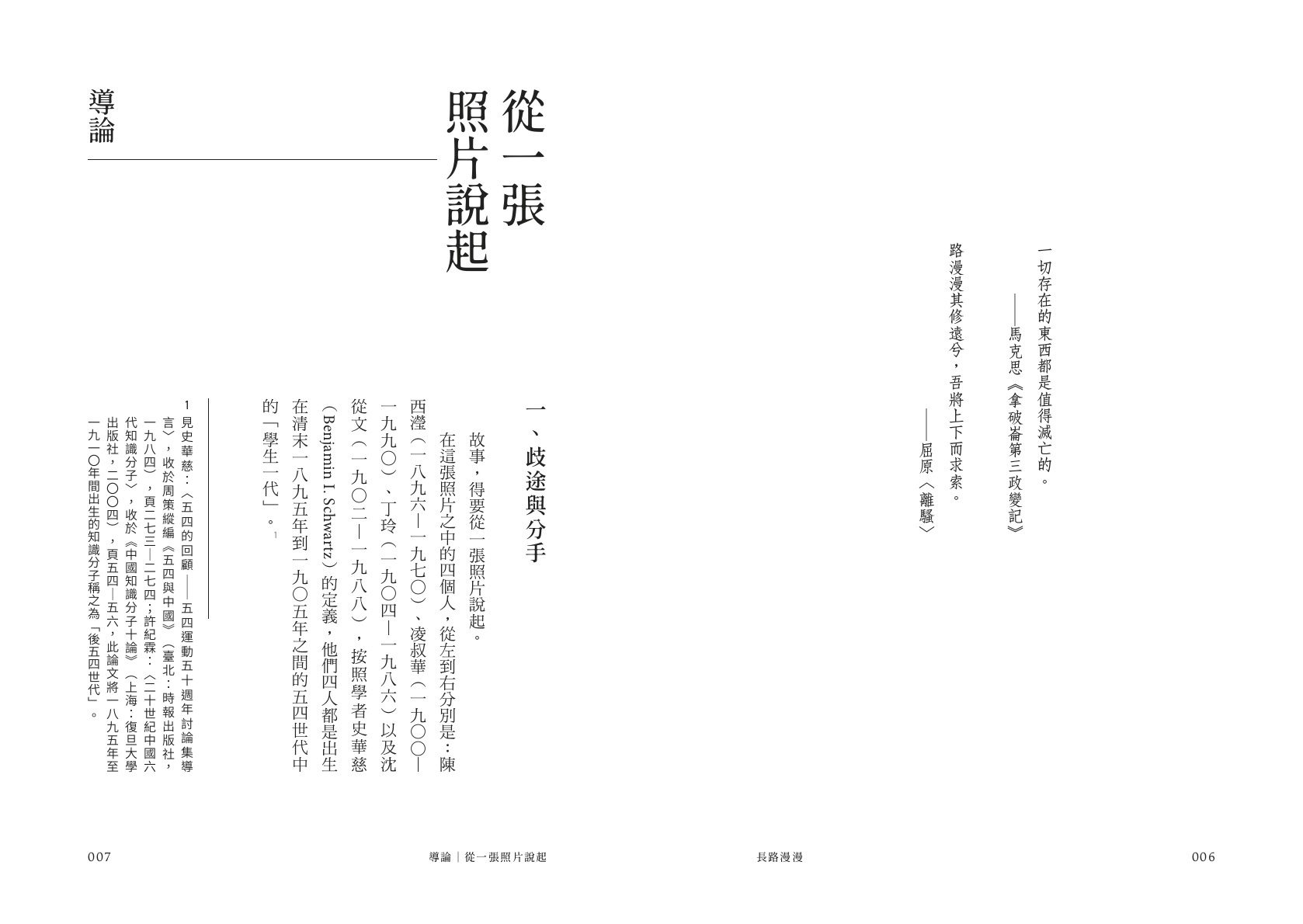

導論/從一張照片說起

一、歧途與分手

故事,得要從一張照片說起。

在這張照片之中的四個人,從左到右分別是:陳西瀅(一八九六—一九七〇)、凌叔華(一九〇〇—一九九〇)、丁玲(一九〇四—一九八六)以及沈從文(一九〇二—一九八八),按照學者史華慈(Benjamin I. Schwartz)的定義,他們四人都是出生在清末一八九五年到一九〇五年之間的五四世代中的「學生一代」。

在五四世代成長之際,中國長達千年的科舉制度已經劃下了句點,取而代之的則是西方的現代學校,他們不必再像父祖輩的傳統文人一般研習八股,終生窮經皓首,而是改為閱讀大量的西方現代文學、社會科學以及新思潮,因此深受啟蒙和影響。他們也多在年紀輕輕的時候,就為了一圓大學的美夢而離開了故鄉,前往陌生的大城市,尤其是北京和上海,求學或是工作。

這張照片之中的四個人可以說是五四世代的代表人物。在四人之中以陳西瀅的年紀最長,學經歷也最為豐富。他十六歲就到英國讀書,二十六歲回國以後順利進入北大外文系任教,和當時主流的英美派文人如胡適、徐志摩等一起成立「新月社」,又在二十八歲時創辦《現代評論》雜誌,提拔了不少文壇的後起之秀,包括當時還是沒沒無名的沈從文,以及仍然在燕京大學讀書的凌叔華在內。

凌叔華和陳西瀅一樣都是系出名門,父親凌福彭是進士出身,在清末擔任直隸布政使,與康有為、辜鴻銘等大儒交情深厚,彼此之間經常以詩畫酬唱往來,故凌叔華從小耳濡目染,又備受父親的疼愛和栽培,既能書、能畫也能文。一九二六年,她和陳西瀅結婚,不久因為張作霖所掌控的北洋政府大行白色恐怖,又強行將九所大學合併為京師大學校,北京大學被迫關閉,陳西瀅於是帶著新婚的妻子輾轉到武漢,出任武漢大學的文學院院長,一九三七年抗日戰爭爆發之後,又隨國民政府去到四川。

一九四三年,陳西瀅被國民政府派駐倫敦,出任中英文化協會會長,從此以後夫妻兩人幾乎都留在西方世界,成了永遠的異鄉人,卻也因此幸運地躲過國共內戰,以及一九四九年之後中國針對知識分子發動的一連串殘忍批鬥。西方良好的藝術環境,讓凌叔華在下半生得以從容地讀書和寫作,不但五〇年代出版英文的自傳小說《古韻》,在歐美暢銷一時,還舉辦過多次成功的個人畫展,是西方人眼中典型的東方貴族文人。

相形之下,照片中的另外兩人:沈從文和丁玲的人生卻沒有如此的順遂了;其實從出身背景開始,他們就和陳西瀅、凌叔華夫婦有著天壤之別。沈從文生在湘西鳳凰,從小幾乎沒受過什麼正規教育,只是一個隨著軍隊在湖南邊境四處開拔的小兵;至於丁玲則是生在湖北一個沒落的仕紳之家,父親早死,由寡母一手撫養長大。他們都在一九二〇年代懷抱一個大學的美夢,從湖南千里迢迢來到北京,卻因為身上沒有錢也沒學歷,不得大學的窄門而入,只好蝸居在北大附近的學生出租公寓。

就在胡也頻——另一個也同樣懷抱大學夢而北漂的青年介紹下,沈從文認識了丁玲,三人進一步成為患難之交,從此同吃同住,也一同埋頭寫稿。然而當時的他們只是無名小卒,投出去的稿子大半石沉大海,經常窮到三餐不繼,只能把冬天的大衣拿去典當才能換來一點食物。

如此捉襟見肘的日子持續了三年之久,直到陳西瀅主編的《現代評論》開始採用沈從文和胡也頻的稿子,而且稿費遠比其他的刊物來得優渥,他們的經濟情況才總算稍微有了一點起色。在照片之中的四個人,應屬丁玲的成名最晚,要遲到一九二八年才因為一篇〈莎菲女士的日記〉的大膽情慾書寫,在中國的文壇上一炮而紅。但更讓社會輿論為之譁然的,卻是一九三一年年初她的丈夫胡也頻因在上海加入左翼作家聯盟,不幸和柔石、殷夫等幾位年輕作家一起遭到國民黨逮捕,不久後槍決身亡,而成了著名的「左聯五烈士」之一,死時年僅二十八歲,丁玲也才不過二十七歲而已。剛當上年輕的媽媽,而幾個月大的兒子尚在襁褓中,卻已經淪為政治受難者的孤雛。

上海白色恐怖氣氛瀰漫,處處風聲鶴唳,丁玲獨自一人心力交瘁,只能在好友沈從文的陪同下把兒子送回湖南老家,交給母親代為撫養。托孤之後,他們又從湖南一路返回上海,途中經過武漢,特別去拜訪了陳西瀅和凌叔華夫婦,才因此留下了這一張珍貴的合照。

他們四人在一九二五年的北京因為文學而結緣,一九三一年的此刻又在武漢重逢,前後才不過短短的六年時間,彼此之間的生命旅程竟已出現了許多戲劇性的轉折。三十五歲的陳西瀅如今已貴為大學的文學院院長,和凌叔華也才剛有了幾個月大的女兒,取了一個相當可愛的名字:陳小瀅,在照片之中正幸福地被母親抱在懷裡。然而一旁的丁玲雖是滿臉笑容,卻難掩陰影,那是亡夫胡也頻死在國民黨槍下揮之不去的幽靈,以及她那和凌叔華的女兒年齡相仿,卻不幸被孤伶伶留在老家的兒子,不知要到何年何月母子兩人才能再度重逢?

至於沈從文,在這張照片之中則是站得大老遠,幾乎要飄出相框之外,彷彿是在暗示他日後在左、右兩派的政治鬥爭之中,永遠都會選擇站在一個邊緣的位置,或是所謂的不左、不右的「第三種人」。這時的他也不再是一個昔日的無名小卒了,而是在胡適和陳西瀅的提拔下,搖身一變成為國立大學的教授,並在接下來一九三四年的「京派」和「海派」文學之爭中,儼然成了「京派」文人領銜論戰的代表,果真實現了他當年脫離軍隊、離鄉入京之時,將自己的名字從「岳煥」改成了「從文」時所許下的願望——「棄武從文」。