這世界有點糟,但還有救!:面對氣候變遷、環境汙染、物種滅絕,用數據打敗末日宿命,從七個永續關鍵點啟動「對地球好」的行動

原書名:Not the End of the World

出版日期:2025-07-24

作者:漢娜.瑞奇

譯者:葉妍伶

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:352

開數:25 開,長 21 × 寬 14.8 × 高 1.9 cm

EAN:9789570877120

系列:創新觀點

尚有庫存

★ 從小事做起,就能挽救人類滅亡!★

★ 70 項決定性證據 ╳ 7 個即刻行動 ★

《金融時報》環境、科學與技術類 2024 年度好書

《星期日泰晤士報》前十大暢銷書籍

《衛報》2024 年度最佳非小說書籍

「透過本書豐富的數據與反直覺的結論,

去理解世界正在變好,雖然還有很多事情要做!」

—— 比爾.蓋茲

若你有以下感受,請立刻翻開本書:

- 看到新聞就焦慮,總覺得「再怎麼做也沒用」。

- 擔心氣候變遷會影響下一代。

- 討厭說教式永續,想找實際可行的方法。

- 想做環保但不知道從哪開始。

這本書不談焦慮、不賣恐慌,而是告訴我們,人類的確正面對挑戰,但這不代表一切都無解,地球已經在變好,許多環境已經在改善;此外,解決方案不僅簡單,更能一舉處理多個問題。

▍ 破解7大「地球已經壞掉」的迷思

野生動物消失、海洋充滿塑膠、全球暖化加劇……我們總是聽見世界變得愈來愈糟,每天都被「世界末日」的種種訊息淹沒,彷彿地球崩壞已經無法逆轉。

然而,事情其實沒有想像中絕望!在這本大膽且充滿希望的書中,資料科學家漢娜.瑞奇(Hannah Ritchie)帶我們拉遠鏡頭,用長期數據告訴我們關於環境的7大真相:地球的問題正在變好,而且我們還能讓它變更好!

你以為:空氣髒兮兮,過敏癌症遽增→數據真相:致死人數已下降 40%

你以為:海水上升地球要融化→數據真相:碳排大國已減碳20%,升溫有望趨緩

你以為:亞馬遜雨林幾乎消失→數據真相:森林砍伐速度已減緩 1/3

你以為:地球快被我們「吃垮」→數據真相:農業生產效率已增 3 倍

你以為:物種滅絕速度加快→數據真相:動物族群的數量有一半在成長

你以為:2050年海洋裡的塑膠會比魚還多→數據真相:塑膠僅不到6%流向大海

你以為:漁業資源正在耗竭→數據真相:全球已有2/3的魚群資源為永續

……更多數據資料請看本書,內有70張以上具決定性證明的數據圖表。

▍ 瓦解各式「假永續」的錯誤思維

透過帶領重新思考這些議題,告訴讀者什麼有效、什麼無效,以及我們現在最迫切需要關注的重點,以確保未來世代擁有永續的地球:

╳ 塑膠應該要全面禁用

塑膠是我們生活中不可或缺的一種材料,有輕量、不易汙染的優點,在醫療與運輸上都很重要。完全禁用太不切實際,重點應該是要發展有效回收與再利用。

╳ 吃當地食物最環保

當地食物可能需要耗費更多土地、電、飼料等,耗費的地球資源與造成的危害,甚至會比其他合適產地來得更高。事實上,吃什麼比產地更關鍵。

╳ 純素飲食才對地球最好

少吃牛肉與乳製品比全面吃素對碳排的影響更直接,而且有些植物性食品若生產條件不佳,也可能高耗能、高汙染。選擇低碳、低汙染的飲食搭配會比極端飲食更有效。

▍ 修復地球的 3 個階段

本書不僅要讓我們擺脫環境焦慮,更要提供一份具體的行動指南!

- 建立知識觀點——理解數據,打破末日迷思,不被恐懼牽著走。

- 做正確的小事——個人如何透過少吃肉、少浪費、少塑膠等生活方式,真正影響環境。

- 用選擇投票——消費支持永續、企業與政策,從政策到企業,學習攜手合作打造一個真正永續的社會。

請相信,今天絕這不是世界的終點,而是我們打造更美好未來的起點!

讓我們一起成為第一個真正建造永續地球的世代!

▍ 國內一致推薦

李偉文|牙醫師、作家、荒野保護協會榮譽理事長

林子倫|行政院能源及減碳辦公室副執行長

施振榮|宏碁集團創辦人/智榮基金會董事長

陳坤宏|睿禾控股暨天泰能源董事長

趙家緯|台灣氣候行動網絡研究中心總監

劉淑雯|南加州師範學院兼任教授

──為地球挺身推薦(依姓氏筆畫順序排列)

▍ 國外好評推薦

這是一部開啟視野、必讀的重要作品。透過豐富的數據與反直覺的結論,漢娜.瑞奇對環境議題的貢獻,就如同漢斯.羅斯林之於公共健康。她提醒我們不應懷念那個全球一半人口無法活過童年的時代,同時清楚指出:世界正在變好,雖然還有很多事情要做!我希望世界各地的人都能讀到這本書,了解我們的地球並非無可救藥,並因此獲得行動的勇氣與靈感。

── 比爾.蓋茲,《如何避免氣候災難》作者

在氣候與環境危機的此刻,我們終於迎來了自己的漢斯.羅斯林。漢娜.瑞奇帶領我們進行一場振奮人心、發人深省,甚至時而令人驚訝的人類近代史巡禮,讓人看見種種進步的跡象。至於未來是否能延續這份樂觀,就看我們每個人怎麼做了。

—— 大衛.華勒斯-威爾斯(David Wallace-Wells),《氣候緊急時代來了》作者

我難以用言語表達我有多喜歡這本書。漢娜.瑞奇巧妙的接續了漢斯.羅斯林的未竟之志,寫出這本充滿實用性與正向力量的作品。不但能驅散你的末日焦慮,也幫助你聚焦真正重要的議題,讓你迫不及待想參與解決當前最大挑戰的行列。我們該讓更多政策制定者、政治人物與公民看到這本書。

—— 羅格.布雷格曼(Rutger Bregman),《人慈》作者

一本絕對不能錯過、打破迷思的環保書——讀了它,為地球盡一份力。

—— 提姆.史佩克特(Tim Spector),《飲食的迷思》(The Diet Myth)作者

數據就是超能力。讓漢娜.瑞奇帶你看見真正的世界樣貌,接著學會動手改變、讓世界變得更好。

—— 馬克.林納斯(Mark Lynas),《改變世界的6℃》作者

這是一本充滿啟發的數據寶庫,不只帶來具體的指引,更給了我們最不可或缺的一樣東西:希望……真正不可或缺的讀物。

—— 瑪格麗特.愛特伍(Margaret Atwood),2023年TED演講

這本書展現了生態務實主義的最高等級……數據傳達出令人驚訝的訊息:人類文明其實已經在解決地球問題的路上。漢娜.瑞奇告訴我們,只要延續這些成功的趨勢,就能完成這場修復任務。

—— 斯圖爾特.布蘭德(Stewart Brand),《全球目錄》與《全球評論》創辦人

這本書以清晰銳利的觀點,描繪出我們當前的處境,既讓人明白未來的挑戰,也讓人看見過去那些已經成功解決的問題。每個讀者都能從中學到很多——我自己也學到了不少。

—— 提姆.哈褔特(Tim Harford),《誰賺走了你的咖啡錢》、《臥底經濟學家的10堂數據偵探課》作者

一本罕見充滿希望的永續指南。瑞奇以一連串數據回擊悲觀、犬儒與冷漠,揭示人類的進展與未來最值得投注的方向。

—— 蓋亞.文斯(Gaia Vince),《流浪世紀》(Nomad Century)作者

這本書提供了一個令人耳目一新的觀點,誠實面對全球問題的同時,也保有樂觀精神。雖不粉飾太平,卻點出一條值得努力的光明道路。

—— 海倫.齊爾斯基(Helen Czerski),《茶杯裡的風暴》、《藍色機器》(Blue Machine)作者

有些人否認環境問題存在,有些人則否認我們能解決問題。漢娜.瑞奇告訴我們,他們都錯了。

—— 約翰.諾伯格(Johan Norberg),《捍衛全球資本主義》(In Defense of Global Capitalism)、《進步》(Progress)作者

這位牛津研究員以扎實的科學背景與令人信服的統計數據,為我們提供對抗「什麼都做不了」心態的解藥……這本書帶來了令人耳目一新的觀點,同時提出一套務實而公平的行動藍圖。

—— 科克斯書評(Kirkus Reviews)

作者:漢娜.瑞奇

蘇格蘭資料科學家,專長為全球發展與永續議題。現為牛津大學全球發展計畫資深研究員,並擔任愛丁堡大學榮譽研究員。她也是全球知名數據平台「數據看世界」(Our World in Data)的研究推手和副主編,致力彙整全球重大議題的最新數據,並將艱澀複雜的資訊轉化為大眾易於理解的內容。

她的研究成果廣受國際重視,曾刊登於 BBC、《紐約時報》、《經濟學人》、《金融時報》等重要媒體。2022 年,獲選為蘇格蘭青年氣候倡議大使,並被《新科學人》譽為「將 COVID-19 數據帶給全世界的女性」。2023 年入選美國媒體《Vox》「讓未來更美好的 50 人」(Future Perfect 50),表揚其在改善世界上的卓越貢獻。

譯者:葉妍伶

潛意識溝通催眠師、專業口譯員、Podcast「老娘有錢」製作人。持有美國NGH催眠師證照,並擁有英國愛丁堡大學翻譯碩士學位。她曾擔任國家元首口譯,並為天才IT大臣唐鳳撰寫英文講稿。做為矽谷創業家與Girls in Tech台灣分會會長,積極推動女性在科技領域的發展,並幫助企業與個人實現心靈成長與豐盛。著有《你也能學會的豐盛鍊金術》。

【前言】用不絕望的數字, 喚起行動

第 1 章 永續議題:一體兩面

第 2 章 空氣汙染:為了能好好呼吸

第 3 章 氣候變遷:調降世界的溫度

第 4 章 人為毀林:看見林木,理解森林

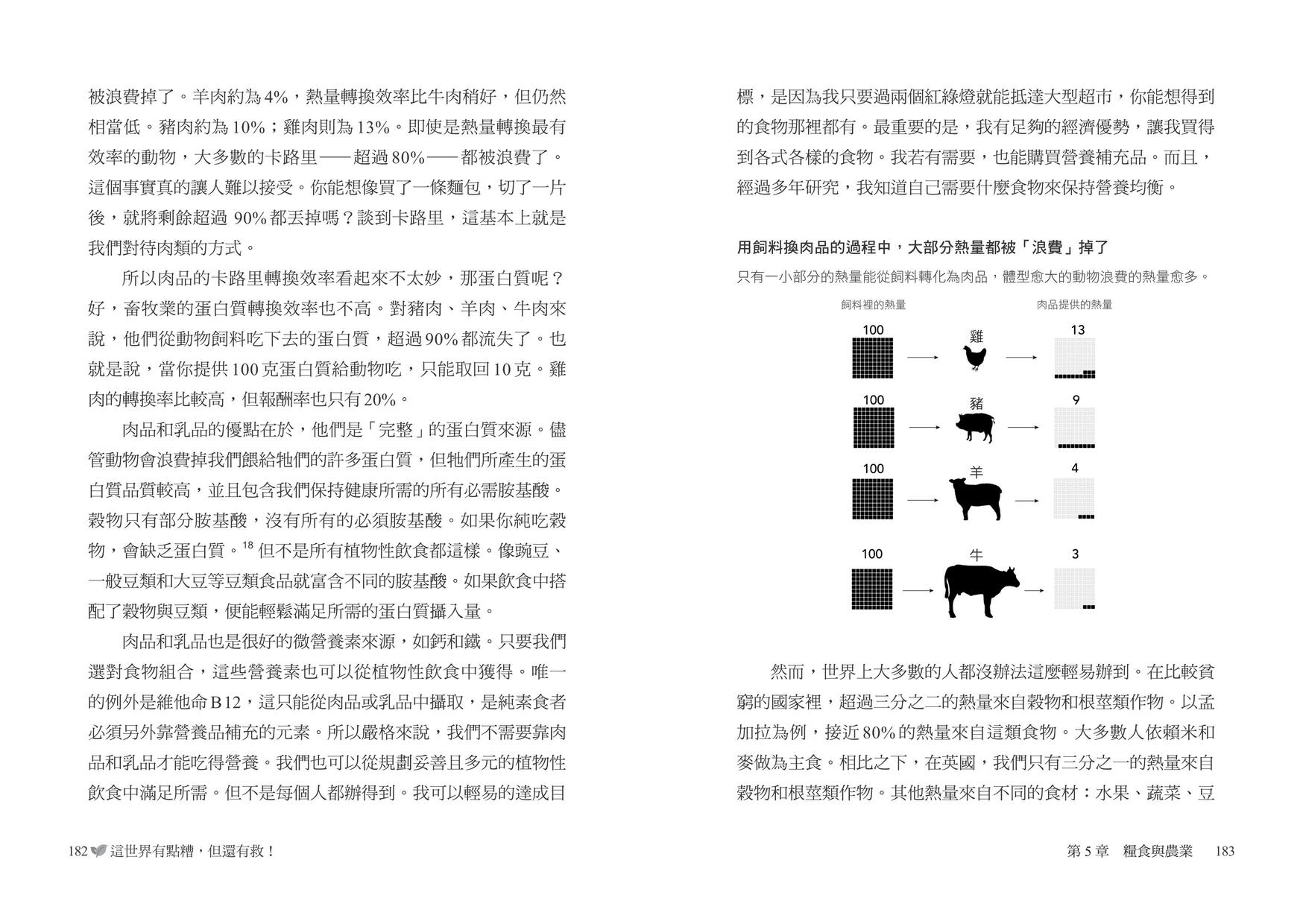

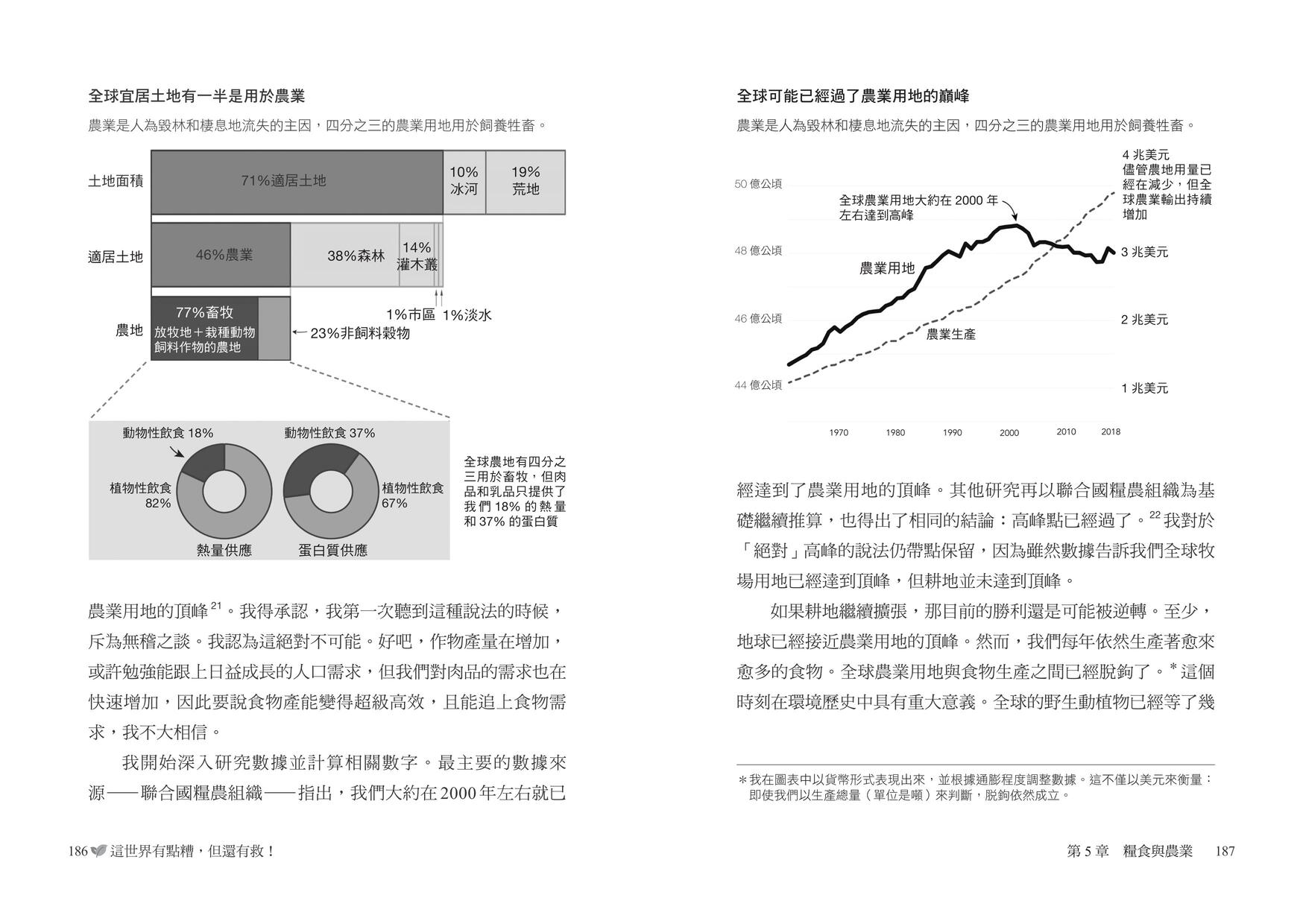

第 5 章 糧食與農業:如何不「吃垮」地球

第 6 章 生物多樣性:守護野生生命

第 7 章 海洋塑膠:淹沒在垃圾海中

第 8 章 過度漁撈:掏空大海的貪婪行動

【結論】改變正發生,成為永續新人類的起點

致 謝

【前言】用不絕望的數字, 喚起行動

有愈來愈多的人對孩子們說:他們以後會死於氣候變遷,如果不是因為熱浪,那就是因為野火、颶風、洪水或饑荒。令人震驚的是,我們說這些話時,甚至眼睛連眨都不眨。這也難怪許多年輕人都覺得未來死定了,只要一想到這顆星球為我們準備了什麼,就會強烈的感受到焦慮與恐懼。

我每天在電子郵件信箱裡都會看到這種現象,世界各地的研究也反映出這股焦慮。有一項調查詢問了全球十萬名 16 歲至 25 歲人,從他們對氣候變遷的態度中發現,超過四分之三的人認為未來很可怕,更有一半以上的人說「人類要完了」。這種悲觀消極的感受遍布各地,英國、美國、印度和奈及利亞都有同感。無論國家貧富或安全程度如何,世界各地的年輕人都覺得他們命懸一線。

在這份調查中,五分之二的人不確定要不要生小孩。而在另一份 2020 年的美國調查發現,有 11% 沒有小孩的成年人(不限年齡)表示,「氣候變遷」是他們不生育的「主要原因」,另有 15% 則認為這是「次要原因」。在介於 18 歲至 34 歲的年齡層中,相關比例更高。其中一位受訪者表示:「我若把小孩帶來這個世界,要他們在可能面對世界末日的情況下求生,我會良心不安。」 另外,這份調查也顯示,有 6% 的成人後悔生小孩,因為氣候一直變,他們對未來很絕望。

我們很想把這些話當成空談,不去當真。然而,有份不只以問卷調查的近期研究,透過民眾生育決定的實際數據發現:非環保分子生小孩的意願比在乎環境議題的人高了 60%。當然,環保分子比較不願意生小孩的原因可能不只這一項,但這給了我們一些具體證據,看見對是否生小孩議題的焦慮,不是隨便說說而已。如果大家說不確定要不要生小孩是認真的,那他們的末日感和焦慮感也應該是認真的。

這話很實在,我知道這種感受很真實,因為我也有。我以前也深信我沒什麼未來了。

■ 顛覆世界的宏觀數據

我大部分的時間都在思考這世界的環境問題。這是我的工作,也是我的熱情所在,但我差點放棄了。

我 2010 年開始在愛丁堡大學念環境地理科學。當時我才 16 歲,一臉呆萌,準備學習迎接這世界最大的挑戰。四年後,我毫無頭緒的離開了校園,而且我還感覺到無窮無盡、無法解決的問題無比沈重。在愛丁堡的每一天都提醒著我:人類如何虐這行星千萬遍。全球暖化、海平面上升、海水酸化、珊瑚礁死亡、北極熊挨餓、人為毀林、酸雨、空汙、漏油、過度漁撈、殘害生態系。我印象中從未聽過任何環境有改善的趨勢。

在我讀大學的時候,我刻意緊跟新聞。因為我認為自己必須要隨時掌握這個世界的狀態。新聞媒體上到處都是天然災害、乾旱與飢餓面孔的畫面。看起來,死亡人數好像一直破歷史紀錄、生活在貧困中的人也增加了,挨餓的兒童人數更創下歷史新高。這使我堅信,我正生活在人類史上最悲慘的時段。

我們稍後就會看到,這些預設立場都是錯的。事實上,在幾乎所有案例中,這個世界都在往相反的方向前進。你可能會以為在全球領先的大學裡念了四年就可以輕鬆打破這些單純的誤解。沒那麼簡單,甚至反而加深誤會,因為每堂課都讓我們更慚愧,感覺破壞生態罪孽深重。

大學的那幾年讓我很無助。儘管好不容易拿到學位,但我當時已經準備要放下執著、另謀出路了。我開始申請一些和環境科學無關的工作。然後,有一天晚上,一切都變了。我看到電視螢幕裡有很多的泡泡,有個小小的人在泡泡後面追著跑。

「我這輩子看到很多以前的殖民地在獨立之後,終於開始愈來愈健康、愈健康、愈健康。現在,他們終於走到這一步!亞洲和拉丁美洲的國家開始追上西方國家了。」泡泡有紅有綠,在圖表上互相疊加,看起來像全像投影。那個人開始揮動手臂,在螢幕上拖拉這些泡泡。他興奮熱切的表現讓人很難確定他的口音,但我想他應該是瑞典人。「現在非洲也來了!」他呼喊著。

這人就是漢斯.羅斯林(Hans Rosling)。如果你已經知道他是誰,你應該可以想起第一次見到他的樣子。如果你不知道他是誰,我有點羨慕:因為你還有機會首度見證他的魔法。羅斯林是瑞典物理學家、統計學家和公共演說家。《自然》(Nature)期刊回顧了他的成就,掌握了他的精髓。「和漢斯.羅斯林相處三分鐘,就可以改變你對世界的看法。」 那三分鐘改變了我的世界觀。

你要知道,我對這個世界的理解全錯了,且不是錯一點點而已:我以為一切都在走下坡。可是羅斯林在講台上跳來跳去,提供各種事實,還有牢不可破的數據資料佐證。他說我完全搞錯了,每個人都搞錯了。這成了他最主要的任務。他在 TED、Google 或世界銀行,聚集了大群的知識分子、企業領袖、科學家,連全球公衛專家也找來了,他讓這些人知道自己徹底忽略了最基礎的事實。他們聽得很過癮!去看他的影片,你可以聽到觀眾在笑自己多麼無知。他為師時願意分享知識的那種慷慨,幾乎沒人能模仿。

羅斯林在授課時解釋,數據資料其實說明了人類最重要的幾個指標:有多少比例的人生活在極度貧困中、多少小孩失去了生命、多少小女孩有去上學或沒去上學、多少比例的小孩打過疫苗。我們幾乎從來沒有回頭看過這些數據,回顧全球發展的變化。我們倒是每天看著新聞,靠頭條來建立我們的世界觀。可是這麼做沒有用。新聞經過設計,要告訴我們,嗯,新鮮事──獨特的報導、難得的事件、最近的災難。因為我們常常在新聞裡反覆觀看,不太可能發生的事件也變得好像可能會發生了。但事實不是這樣的。這就是為什麼他們要製播新聞,為什麼他們要攫取我們的注意力。

這些個別事件和報導很重要。新聞有存在的意義,但不能只靠新聞來理解整體局勢,這方法爛透了。很多真正深刻形塑世界的改變,往往沒那麼稀奇、刺激、值得上頭條,而是日積月累、持續發生變化,要累積數十年後才會扭轉這世界,使我們幾乎認不出原本世界的模樣。

要真正看到這些變化,唯一辦法就是退一步「看長期數據」。這就是漢斯.羅斯林在社會議題上所做的事。環境議題也一樣。我一直在研究、寫作,疾呼這些趨勢將近十年了。我是「數據看世界」(Our Worldin Data)的首席研究員,我們就是用這種方式在看待地球上的每個大問題──貧窮、疾病、戰爭、氣候變遷。我在牛津大學是個格格不入的科學家,之所以「格格不入」,是因為我們做的事情剛好和別人眼中學者該做的事情相反。研究員通常會仔細深入探究問題,愈仔細愈好。不過我們則相反:看大不看小。

我的工作不是要進行原創研究或創造科學突破,而是去理解我們已經知道的事,又或是研究我們已有的資訊,再解釋給大家聽。透過文章、廣播、電視,我們也走進政府部門,這樣他們就可以透過我們的見解讓大家往前進。

如漢斯.羅斯林呈現的,頭條不會讓我們更了解全球貧窮、教育或公衛,掌握最近的野火或颶風動態也無助建立環境世界觀。想理解這世界的能源系統,並思考如何修復,不能靠新聞。如果要看清真相,我們得掌握全貌,這表示需拉開距離。當我們後退幾步,才能看到真正徹底改變人生、影響局勢的事──人類此刻正站上前所未有的時間點,可以打造出永續世界。

■ 末日思維,其實才是災難

「我們需要大家醒醒。我們需要大家開始注意!」很多人常用這個理由,強調環境浩劫的末日故事必須廣為宣傳。根據這些人的主張,一旦不宣傳的話,末日就會成真。我懂,在很多環境議題上,我們已經夢遊許久。我們把各種行動方案一直往後延,而之所以往後延,是因為環境衝擊還要過好幾十年才會影響我們。只不過那好幾十年早已過去,我們來到此刻。衝擊來臨,且已經發生了。

我想先把立場說明清楚:我沒有要否認或小看氣候變遷。我這輩子──不管是上班或下班時間──都在研究、書寫與理解我們的環境問題,並設法解決這些問題。這世界缺少了一股行動的急迫感。如果我們想要改變,讓大家注意到潛在衝擊的強度就很重要,但這不代表我們要向孩子說他們完蛋了。

讓我們先暫時這樣說吧:完全毀滅是誇張了點。這樣講會造成傷害嗎?如果能讓人認真看待問題,誇飾可能是好方法,但誇飾不過是為了去平衡那些刻意淡化問題的人。我深信一定有更好、更樂觀、更實在的方法可以往前進。

我認為末日論弊大於利,理由如下:首先,這種末日說法通常不真實。我不期待你現在就相信我,但我希望等你看完這本書之後,我可以說服你。這些問題確實很龐大急切,但這些問題都可以解決。我們還有未來。這裡的「我們」指的就是人類這個種族。沒錯,很多人會被嚴重影響,甚至被剝奪未來,但我們可以靠行動來決定這個影響人數。如果你相信人們有權知道真相,那你應該要反對誇張的末日傳說。

第二,這樣的末日論述讓科學家看起來像笨蛋。每個主張大膽的末日行動分子最後都錯了。每戳破一次他們的說法,大眾對科學家的信任感就被削弱一點。這就中了否認末日者的圈套。只要這世界不會在十年內毀滅,否認末日者就會倒過來說:「嘿,看吧,那些瘋狂科學家又搞錯了。為什麼大家還要聽他們的?」因此,本書裡的每一章,我都會列出被證實為無稽的末日假說。

第三,或許也是最重要的理由:末日將至的說法會讓我們陷入癱瘓。如果我們已經沒救了,那努力還有什麼意義?末日論述不會讓我們更有效的推動改變,反而會奪走我們的動力。我還記得自己的黑暗時期也是這樣,我幾乎差點離開這個領域。我可以向你保證,在我重新建構世界觀之後,我更嚮往改變了。追根究柢,將氣候變遷視為末日,沒有比否認氣候變遷好到哪裡去。

唯有掌握特權的人才有資格選擇「放棄」。假設我們現在就不再嘗試,任由全球溫度再提高 1℃、2℃,讓我們無法達成氣候目標。此時,如果你生在富裕的國家,那可能會沒事,雖不至於一帆風順,但可以用錢度過危難。可是,對很多沒那麼幸運的人來說,就不是這樣了。那些生在較貧窮國家裡的人,沒辦法負擔自保的費用。因此,向氣候變遷認輸、放棄,不只毫無正當性且極端自私。

氣候科學家不接受挫敗。我認識的大多數氣候科學家都有小孩。他們每天都在思考、研究氣候變遷。而且,他們顯然不打算讓步,接受下個世紀就會要面對氣候末日的說法。他們認為還有時間可以確保孩子擁有活得下去的未來。美國太空總署的氣候科學家凱特.瑪沃博士(Dr. Kate Marvel)說:「從科學觀點和個人立場來說,我都明確反駁『孩子以後注定要不幸』的說法。」

這倒不是說他們覺得氣候變遷的衝擊不值得擔憂。如果他們這樣想,他們就不必以氣候科學為業了。他們也不認為這世界已經做足因應準備—這幾十年來他們一直在懇求大家行動,而且幾乎每個氣候科學家都說我們行動速度太慢了,如果我們再不攜手合作,情況會更糟。好,那為什麼他們依舊樂觀,覺得我們還能做點什麼?可能的原因很多。其中一項原因是:我們在討論氣候目標時,可能有所誤會──1.5℃ 和 2℃ 真的有差。但我們不應該把這個當做「門檻」──彷彿只要全球氣溫再上升 1.5℃,我們就要焦了。這不是事實。1.5℃ 這數字沒什麼特別用意;不是說上升個1.499℃,大家都還活得下去,但超過 1.501℃,地球就沒辦法住人。我們一旦開始進入 1.5 至 2℃ 的範圍,氣候臨界點的風險和非線性氣候衝擊的程度就會大增。事實上,只要我們進入這個區間,每 0.1℃ 都會愈來愈重要。差異在於,很多氣候科學家把這些數字當成「目標」。如果能控制在溫度目標內,那將是一件了不起的事,不過,即便無法限制在溫度目標之內,我們也還是得繼續努力。

這聽起來可能很迂腐,但卻十分重要。現實是,我們幾乎可以確定就要突破 1.5℃ 目標了,且多數氣候科學家都預期如此。所以,如果大家認為這是末日的門檻,那當然會有浩劫感。

氣候科學家沒那麼悲觀的另一個原因是:他們相信一切都可以改變。過去這幾十年,對他們來說是場艱苦的戰鬥:大家都無視他們、很多人覺得他們危言聳聽。但如今,世界終於開始正視氣候變遷的現實,人們也開始採取行動。這些氣候科學家知道改變是有可能的,因為他們已看見變化。儘管困難重重,他們正是推動這些改變的主要力量。

■ 我們需要「又急又樂觀」

我以前覺得樂觀主義者都很天真,悲觀主義者則很聰明。悲觀主義好像是科學家不可缺少的特質:科學的基礎就是要挑戰所有的結果,把理論區分開來,看哪一種說法經得起檢驗。我以前認為批判刁鑽就是科學的其中一項基礎原則。

或許確實如此吧,但科學本質也應該是樂觀的。要不然我們怎麼解釋科學家願意一次又一次的實驗,即便成功的機率很渺茫?科學進展有時慢到讓人沮喪:這些人上人可以畢生鑽研一個問題,什麼結果都沒取得。他們之所以這麼做,是因為懷抱著希望:或許再幾步就會有所突破。他們不太可能是有重大發現的那個人,但仍有機會,可是只要他們放棄,機會就歸零了。

儘管如此,悲觀依舊聽起來比較睿智,樂觀聽起來好傻。我往往不太敢承認我自己很樂觀,總覺得我在別人心中的評價會因此掉分。但這個世界迫切需要樂觀的念頭。問題是,大家把樂觀主義誤會成「盲目的樂觀主義」了,沒來由的相信一切會自己變好。盲目樂觀才是真的蠢,而且危險。如果我們癱坐著,什麼也不做,一切不會自己變好。我講的不是這種樂觀。

樂觀主義是把挑戰視為進步的機會;是對我們能創造改變有信心。我們可以塑造未來,若我們想,我們甚至可以打造很好的未來。經濟學家保羅.羅莫(Paul Romer)巧妙的區分「自滿型樂觀」和「條件型樂觀」的差異。

自滿型樂觀就好像小孩在等禮物。條件型樂觀則是小孩在想著怎麼蓋樹屋:「如果我拿了木頭和鐵釘,並說服其他孩子幫忙,我們可以做出很酷的東西。」

還有人用其他詞彙來代替「條件型」或「有效型」樂觀,像是「積極樂觀」、「務實樂觀」、「實際樂觀」、「等不及樂觀」,這些詞彙都著重在靈感和行動。

悲觀主義者通常聽起來很聰明,這是因為他們會移動目標,來避免自己「出錯」。當一個末日論預言這世界會在五年內消亡,結果當日期過去地球還在,他們就只要再把日期改一改就行了。美國生物學家保羅.埃力克(Paul R. Ehrlich)在 1968 年出版了《人口爆炸》(The Population Bomb),然而這十幾年來就是一直在改日期。他在 1970 年說:「接下來的 15 年內,末日將至。而所謂『盡頭』,我指的是地球能支持人類的數量到了上限,最終崩潰。」當然,這錯得離譜。他還有一次也是先射箭再畫靶,他說:「英國在 2000 年後就不存在了。」又錯了,埃力克會一直把末日期限往後延。悲觀主義的立場就是張安全牌。

別誤把批判當悲觀。批判主義對有效樂觀者很重要。我們需要檢視不同的點子,才能找到最有希望的解方。多數用創新改變過世界的人都很樂觀,只是他可能不自知。同時,他們也很批判:沒有人比湯瑪士.愛迪生(Thomas Edison)、亞歷山大.弗萊明(Alexander Fleming)、瑪麗.居禮(Marie Curie)或諾曼.布勞格(Norman Borlaug)對自己更嚴厲。

如果我們要認真處理環境問題,我們就要更樂觀,相信我們可以處理好。我們會在書中的各章節看到,這不是空談:世界真的在改變,而我們應該要更迫切的推動改變。

■ 成為永續世界的第一代

德國有個行動團體叫做「最後一代」(The Last Generation),顧名思義,這個名字暗示著我們再不發展永續,終將滅絕。為了迫使政府採取行動,團體中的部分成員最近發起一場長達一個月的絕食抗議。他們不是隨口說說的,很多人最後都進了醫院,引起廣大共鳴。全球環保團體「反抗滅絕」(Extinction Rebellion,

XR)也是根據這個信念而起。前面提到的調查結果也顯示出,很多年輕人對於「最後一代」的觀念都不陌生。

但我想採取相反的立場,我不認為我們會是「最後一代」。證據顯示事實剛好相反,我認為,我們有可能會是「第一代」。我們有機會成為讓環境更好的第一代,人類歷史上達成永續的第一代(沒錯,這好像很難相信,繼續聽我說,我稍後會解釋)。

我這裡所指的「世代」比較廣義。我來自一個會被環境問題定義的世代,在我小的時候,氣候變遷才剛受到注意;我成年之後,多數時間都在經歷重大能源轉型,我看到很多國家從完全依賴化石燃料走向完全不使用,很多政府都保證要在 2050 年前完成淨零碳排,而到那時候我已經 57 歲了。我在寫這本書的時候,感覺自己正代表了一整個世代的年輕人,我們都想看到世界改變。

不過,這個專案計畫當然還牽涉到很多世代。有些是我的上一代,如我的父母和祖父母;有的是我的下一代,像我以後的小孩(還可能有孫子)。世代之間常被描繪成針鋒相對:下一代怪上一代破壞了地球,上一代覺得下一代歇斯底里、義憤填膺。追根究柢,其實我們多數人都只是想建立更好的世界,讓我們的子孫可以成長。我們必須一起合作才能達成這個目標,這個轉型需要我們所有人的參與。

在這本書裡,我會說明為什麼我認為我們可以是永續第一代。我會逐一探討每個環境問題,回顧歷史發展,說明我們目前的現況,並提出我們如何打造一條路徑,邁向更好的未來。多數章節都會從一個聳動—破壞力強勁—的新聞標題開始,這些你可能以前都看過,我會解釋為什麼這些標題都錯了。關於地球健康,太多關於「我們不該怎麼做」的資訊把我們給淹沒了。我會指出真正在創造改變的大事,點出我們應該把注意力放在哪裡,不必為了哪些事情倍感壓力。

我將從高空講起,然後慢慢往下,走過七大環境危機,我們要永續就得解決這些問題。我會先從空氣汙染開始,接下來談氣候變遷。然後把目光轉移到地面,探討濫伐導致人為毀林、食物危機和危及地面其他種族的生命。接下來,我們會潛到水裡,看看塑膠海廢,最後深入了解目前海洋魚類資源的現況。

我們的環境問題會重疊,吃的食物會影響到氣候變遷、林木濫伐和地球上其他種族的健康。如果我們多吃陸地上農場產出的食物,海洋魚類的壓力就會小一點。焚燒化石燃料不只會加劇氣候變遷,還會汙染空氣、傷害我們的身體。環境問題從來都不是獨立的議題。我希望你看完這本書後,可以更清楚的理解到這些

議題環環相扣,也能看見我們手中一些最重要的解方,其實能同時解決多個問題—而這正是我們未來最寶貴的資產。

■ 這六件事,請放在心上

我們要探討的議題很龐雜,會讓人不舒服,而且遺憾的是,我提出的部分主張或數據可能被人有心誤用。請你在閱讀本書的時候把這六點放在心上。

(1)我們正面臨重大的環境挑戰

令人意外的是,在許多環境議題上,有些趨勢其實是朝著正確的方向前進。但有時候,這些正面的趨勢會被不負責任的人拿去利用:「你看,放心啦,這根本不是問題。」

這不是我的立場。我們面對的環境挑戰依然龐大。如果我們不處理,後果將具毀滅性,而且極其不平等。我們一定要行動,必須擴大規模行動,而且要比過去的速度更快。

(2)就算無關存亡,也不能不行動

我不認為氣候變遷或其他環境問題會讓我們整個種族滅絕,反之:核戰、全球瘟疫、人工智慧對人類生存造成的風險更高。而有些人以此為由,企圖減少對氣候變遷的注意:「為什麼有人在忙這些事情,明明我們應該把重點放在危險的病原體或核戰的威脅呀?」

這種思維很奇怪。全球有 80 億人—我們可以同時處理不只一、兩個問題吧。我們甚至可以說氣候變遷會增加其他生存威脅的風險。減少氣候變遷的危害,也是在降低其他風險。還有,從哪時候開始,只有生存危機才需要認真對待了?環境破壞的風險非常嚴重:大到會衝擊數十億人。對人類來說,這就是生存風險。

(3)我們需要同時擁抱多種觀點

如果我們要看清這看世界,並開發出能帶來改變的解決方案,這點就很重要。情況有所好轉,不代表我們工作做完了。

舉例來說:自 1990 年起,每年兒童的死亡數已經減半了。這是個偉大的成就,但如果你在網路上分享這項重要的事實,通常會得到這種回應:「哦,所以你覺得每年還有 500 萬個兒童死亡沒什麼囉?」當然不是這樣。這是地球最上糟糕的事情之一,但這兩項事實並沒有互斥。我們有了重大的進展,但還有很長的路要走。如我的同事麥克斯.羅瑟(Max Roser)所說:「這世界好多了;這世界很糟糕;這世界可以更好。」以上三句話都是實話。

若我們否認第一句話—─我們有進步—─我們就無法繼續累積心得和經驗,繼續往前進。否認這項事實就是在剝奪我們的靈感和啟發,讓人不相信有可能改變。如果我每次提到環境有在改善的趨勢,都要加上警語:「但我的意思並不是一切都很完美喔。」那這本書讀起來就太累贅了。請大家記得,進步就是這樣。當我說有在進步,意思不是說現況已經很好了。

(4)沒有什麼是注定,一切都有可能

回顧歷史與我們的現況,我會提出一條前進之道。我的建議絕對不是預言,而是各種可能性。

這點一定要分清楚。我不知道未來會發生什麼事,這要看我們行動的速度還有我們有沒有做出好決定。我能做的,就是把最好的選項都攤開來,希望這本書可以發揮作用,鼓勵大家去採取行動。

(5)我們沒有自滿的本錢

自滿的陷阱無處不在。若用騎單車來比喻,短期內,新問題出現的時候,我們很容易把腿放掉,不踩了,讓單車偏離原來的路線。我們不能讓這種事情出現。

俄國在 2022 年入侵烏克蘭時,很多國家拒絕購買俄國能源,導致能源價格立刻飆升,撼動全球經濟。很多國家必須找尋其他能源來用,有些國家便重起火力發電廠,又開始燒煤。

氣候行動走回頭路,讓人很失望,但這看起來只是暫時倒退。在碳排放量升高了幾個月之後,歐洲的煤炭消耗量又降低了,且以前所未見的極快速度轉型到可再生能源。俄國侵略烏克蘭讓很多政府有更多理由放棄化石燃料,投資自己能掌控的低碳能源。

這件事給我們上了兩課。第一,在前往永續世界的路上,會有顛簸。這些事件會害我們在修復環境問題時停滯不前,或甚至倒退。我們應該要有心理準備,遇到的時候也不要驚慌。我們最後會走到哪裡,取決於接下來這幾十年要做哪些事,不是只看未來三個月。第二,我們要開發出有韌性的系統,就算面對全球的變局,也不會偏離脫軌。若我們的經濟體依賴化石能源,我們就要看產油國的臉色。

(6)我們並不孤單

我希望我可以回去擁抱年輕時的自己。有好長一段時間,我覺得自己在面對這些問題時勢單力薄。就像在逆風前行,而且風勢愈來愈強。

如果你現在有這種感覺,這本書就是我要寫給你看的。我想讓你知道,這條路上你並不孤單:很多人都在盡力打造更好的未來。有些人在鎂光燈下,但多數人你都沒見過:他們在董事會裡拚命改變企業策略;他們在政府裡制定政策;他們在實驗室裡設計太陽能板、風電機座扇葉和電池;或者他們在田裡開創永續的方式來栽種食物。

環顧四周,你會發現不同層級的人──有在地社群裡的個體,也有影響深遠的世界領袖—都在逆風飛揚。他們雖然憂心忡忡卻決心滿滿,樂觀的相信今天做的事會創造不同的明天。

我動筆寫本書時,就特地印出小時候的照片,掛在電腦旁邊。十年前的我正需要這樣一本書,結合近十年來的研究與數據,讓我可以更清晰透徹的看待環境問題,並為我提供不同視角,協助我把自己從黑暗中拉出來。如果你正處在這樣的黑暗中,我希望這本書,也能成為引領你走出來的那盞燈。