花隨人聖盦摭憶全編(三冊不分售)【民國歷史掌故經典新校增訂版,附典藏書盒】

出版日期:2024-01-04

作者:黃濬

編者:高陽、蘇同炳

印刷:黑白印刷

裝訂:精裝

頁數:1316

開數:書盒:長 22 × 寬 15.5 × 高 10 公分

EAN:9789570854435

尚有庫存

當代首席歷史小說家高陽

著名掌故學者、中研院史語所蘇同炳──合編

晚清民國史書中最為翔實、議論精闢之作。

絕版經典史料重新打字編排,為目前最齊全的全編點校本。

附精美書盒,典雅珍藏。

《花隨人聖盦摭憶全編》對晚清以迄民國近百年的諸多大事,如中法戰爭、甲午戰爭、戊戌變法、庚子事變、洋務運動、清末新政、洪憲稱帝、張勳復辟,以及辛亥革命等均有涉及。黃濬以其廣博的文史知識,悉心搜集的名人書劄、大臣奏稿、宮廷邸報、佚文詩帖等一手資料,相繼綴寫成篇。無論涉及政治、經濟、外交、軍事、文化等重大事件,或是對於時政軼聞、儒林風尚、社會世相、人際糾葛的敘述,皆材料翔實、論述完備,為歷史的縫隙補遺。

▍名家推薦

陳寅恪〈丁亥春日閱花隨人聖庵筆記深賞其遊暘臺山看杏花詩因題一律〉:

當年聞禍費疑猜,今日開編惜此才。世亂佳人還作賊,劫終殘帙幸餘灰。

荒山久絕前遊盛,斷句猶牽後死哀。見說暘台花又發,詩魂應悔不多來。

秋岳坐漢奸罪死,世人皆曰可殺。然今日取其書觀之,則援引廣博,論斷精確,近來談清代掌故諸著作中,實稱上品,未可以人廢言也。

錢鍾書〈題新刊聆風簃詩集〉:

良家十郡鬼猶雄,頸血難償竟試鋒。失足真遺千古恨,低頭應悔九原逢。

能高踪跡常嫌近,性毒文章不掩工。細與論詩一樽酒,荒阡何處酹無從。

高陽:

黃秋岳除詩以外,亦寫得一手極好的散文,義理辭章,兩俱司稱。在行政院供職時,為中央時事周報撰寫隨筆,定名「花隨人聖盦摭憶」,舉凡人物、掌故、藝文、名勝、風土等等,無所不談。此書為民國歷史筆記之首。

董橋:

黃秋岳才情確實了不起,連蠅頭工楷都雋逸得不得了,彷彿一身附滿古人鬼魂,甚至步上鬼火熒熒的歧路,興許也是前世跟魔鬼簽下的一宗交易。

作者:黃濬

1891-1937,字哲維,號秋岳,室名「花隨人聖庵」。與梁鴻志均為陳衍(石遺)的得意弟子,「才氣橫溢,詩工尤深」,知名當世,早歲即有結集《聆風簃詩》。曾在北洋政府時期任秘書、僉事、參事及國務院參議;北洋軍閥覆滅後,他隱居京華,一度出任《京報》主筆。後於南京政府任職,為汪精衛所賞識,薦至地位僅次於秘書長之簡任級機要秘書。1937年8月26日,以漢奸罪被蔣介石判處死刑,執行槍決。

編者:高陽

本名許晏駢,譜名儒鴻,字雁冰,浙江杭州人,出身錢塘望族,筆名「高陽」取自許氏郡望。抗日戰爭後考入杭州筧橋空軍軍官學校,並於1949年隨校遷至台灣。1959年卸軍職,投身報界,曾任《中華日報》總主筆。1962年發表第一部長篇歷史小說《李娃》,一鳴驚人,此後著述不輟,一生創作包括九十餘部歷史小說和隨筆,逾二千五百萬字,作品對於清代歷史有獨特研究深度,在《紅樓夢》的研究上亦成一家之言。代表作有「胡雪巖系列」、《慈禧全傳》、《紅樓夢斷》等,被譽為華文世界首席歷史小說家,讀者遍及全球華人世界。

編者:蘇同炳

筆名莊練,浙江杭州人。中研院史語所編審退休。著有《臺灣今古談》、《中國歷史上最具特色的皇帝》、《清代史事與人物》、《近世學者與文人群像》、《明史偶筆》、《明代驛遞制度》、《臺灣史研究集》、《明清史事叢談》、《中歷史上的傳奇人物》等書,並有學術論文多篇。

【上冊】

序/瞿兑之

黃濬和他的《花隨人聖盦摭憶》/許晏駢

掌故筆記之翹楚──《花隨人聖盦摭憶》/蘇同炳

黃濬書扇小注/董橋

知人

觀人於微

姚瑩

淸文宗有才識

勝保與苗沛霖

吳可讀

吳可讀請免外使跪拜禮節

吳可讀訣兒書

胡林翼軼事

胡林翼之器識與抱負

沈葆楨夫人刺血書乞援軍守廣信事

沈瑜慶寶井堂記

林紓所撰寶井堂記幷圖

沈葆楨

謝枚如記孫衣言沈葆楨芥蒂事

曾國藩當年處境之難

曾國藩之治道合於漢之曹參

曾國藩之剛與柔

曾國藩之識量

曾國藩廣攬人才

曾國藩用人之術

曾國藩沈葆楨交惡事

曾國藩與天津敎案

曾國藩之政治及外交識見

曾國藩論尊賢容衆

曾文正致弟忠襄書

曾國藩納妾事

曾國藩與汪士鐸

汪士鐸

郭嵩燾談洋務

外交能手郭嵩燾

郭嵩燾致沈葆楨函四通

郭嵩燾論財税函

郭嵩燾與英法聯軍之役

郭嵩燾左宗棠仇隙

郭嵩燾荔灣話别圖

曾國藩評郭氏兄弟

論曾國藩左宗棠

左宗棠

同光間海防塞防之爭

郭意城簽正瞑菴雜識所記左宗棠史事之誤

彭玉麟對外侮之見解

彭玉麟論江防

彭玉麟早年事蹟

彭玉麟遺事

張之洞與張佩綸

張之洞的外交思想

張之洞量隘

張之洞軼事

評張之洞年譜初稿

張之洞集外書札

張之洞書生之見

梁鼎芬陳寶琛致張之洞書札中史料

梁鼎芬致張之洞書

南皮手札叢稿

庚子兩宮西幸時之湖北貢品

樊增祥致張之洞私函中之政治秘辛

張之洞軼文

王仁堪致張之洞書中史料

張之洞前身爲猴

張瑛治績

袁世凱與張之洞

馮子材鎭南關之捷

王孝祺與覃修綱

馮子材參劾吏部書辧索賄事

陳寶琛

陳寶琛事訂誤

滄趣樓詩

寶廷

續記寶廷事

寶廷罷官後貧況

寶竹坡題壁西山

嚴復與海軍

嚴幾道詩

魏瀚

江瀚

江瀚自輓聯及遺囑

曾紀澤之國家觀念

曾紀澤之外交識力

馬建忠

陳寶箴調停曾沈交誼及沈席相爭事

陳寶箴在湖南之建樹及影響

陳寶箴父子對李鴻章之責難

陳寶箴早年事蹟

陳三立崝廬記

梁鼎芬致楊叔嶠函

李文田與梁鼎芬

梁鼎芬聯語

張蔭桓

羅正誼

譚嗣同

高樹兄弟

王闓運章炳麟梁啓超

章太炎

王闓運日記中之趣味記事

王湘綺玩世不恭

湘綺樓

龔自珍與李慈銘

李慈銘好駡人

余誠格調侃譚延闓

岑春煊之幕府奇才岑熾

雜記易順鼎

八指頭陀書札

楊度撰八指頭陀詩文集序

八指頭陀自述

八指頭陀與陳散原

賽金花

賽金花與况夔笙

續記賽金花

唐才常預見俄日之患

唐才常的思想

唐才常失敗之原因

唐才常之死

「踐卓翁」與「天蘇閣」

陳衍

陳衍匡廬遊記

長樂三高

汪榮寶詩文

羅惇曧

鄭文焯與羅惇曧

鄭文焯小城梅枝詞試箋

鄭文焯之樵風别墅

樵風别墅之西芝石堪簃

王鵬運與庚子秋詞

姚茫父風趣

姚茫父精曲學

姚茫父題王夢白畫猴人詩

周大烈

蹇季常

陳伯弢

散原老人致陳伯弢書

曾剛甫

麥孺博興潘弱海

魏匏公

李曉暾

夏午詒詩中所記端方入蜀詩讖及彭玉麟軼事

瞽人王玉峰

何剛德

馮國璋與湯薌銘

【中冊】

論史

與梁任公談治學與歷史二事

論國運與人才

周彥升讀史詩

吳汝綸日記中之重要史料

吳汝綸論史

仕途相阨及門戶之爭

中國重男女之防而不重公私之別

記咸豐三年責官吏捐輸事

毛昶熙之騎兵剿捻主張

僧格林沁兵敗委過

圓明園被焚事

圓明園燄火及所藏珍物

譚延闓跋圓明園詞

李文田諫修圓明園事

再記圓明園

大鶴山人跋圓明園詞

徐樹鈞序圓明園詞

徐樹銘樹鈞兄弟

楊雲史檀靑引

綺春園

咸豐辛酉政變史料及端肅遺聞

越縵日記中之辛酉政變史料

慈禧傳信錄所記辛酉政變史事

王闓運祺祥故事

高延祜之里籍

王闓運記道咸以來軼事

以王伾、王叔文比端華肅順

郭嵩燾推重肅順陳爭恩

肅順與翁心存之仇隙

肅順治戶部寶鈔司弊案

記肅順門客嚴咸

高心夔與肅順

陳孚恩、黄宗漢及勝保、高延祜

慈禧之仇外心理

慈禧壞淸代成法

沈藎

淸穆宗

恭王奕訢

恭王革爵事

恭王諫修園

恭王失寵原因

恭王瑣事

修頤和園原委

王國維頤和園詞及注

周大烈頤和園詩

頤和園石船

張懷奇頤和園詞

梁瀚致胡林翼書中所言咸豐時政局

考定胡林翼書札中之杜翰來書

同治十三年臺灣番社事件

報紙洩漏外交機密事

淸德宗選后事

沈瑜慶哀餘皇詩

淸流興衰與光宣時局

光緖甲申朝局變革與後來影響

淸流盡於甲申之內幕

南皮讀史詩

吳大澂與袁世凱

吳大澂奏請尊崇醇王徽稱事

甲午之役與翁李仇隙

翁同龢與中日甲午之戰

翁同龢借和戰擠陷李鴻章

張謇劾李鴻章

滄趣老人「感春」「落花」二詩詁義

蘇元春爲李鴻章鳴不平事

周家祿文集中之朝鮮史料

論甲午戰敗後遷都之議

甲午戰役與臺灣

光緖二十年甲午大考翰詹事

汪鳴鑾長麟

文廷式革職驅逐事

文廷式聞塵偶記中感懷時事之言

文廷式聞塵偶記中掌故二則

續記三則

楊崇伊爲戊戌政變之急先鋒

珍妃得罪慈禧之原因

珍妃死狀

經元善電請收囘立大阿哥成命事

趙鳳昌述庚子東南互保事

庚子兩宮西狩之是非

景善日記

金鑾瑣記中之拳亂掌故

辛丑以後淸政之昏昧數事

慈禧之聯俄拒日主張

日俄戰爭後淸政府之態度

劉坤一與晚淸輿論

淸德宗遺事

光緖之死

載澧使德被窘事

袁世凱

袁世凱之黜罷

淸末八旗兵之腐敗

習蕃漫筆正誤數事

汪精衞獄中所聞

丁巳復辟掌故

曾廣消詩中之復辟掌故

識小

古今風俗變遷

社會事物之由繁變簡

古之寢衣

古鐘錶

命名當平易通俗

穩冷狠

官場與戰場

古代董視紅色

唐代胡食

再記胡食及胡樂

香印與炊餅

舊京飲鎭掌故

鰣魚與吳肺

潘魚

蒜

福建荔支

龍眼

舍利

淸南北洋督署瑣聞

太常寺仙蝶

扶箕

悟善社扶乩

籤兆

夢幻

冬寒

故都冰牀

北平夏季多雨

古銷夏法

秦淮燈船與西湖畫航

湘贛大械鬥

六部成語

北京十庫

京通十七倉

廠甸掌放

廠甸春燈

燈市與米家燈

由羊角燈談到北京上元風俗

李慈銘記紹興燈市

竹垞老人手書析產券

壺盧與壺蘆器

北平覺生寺華嚴鐘

關公磨刀雨

椅

龜鶴之壽

煤

【下冊】

述古

歷代服制變遷

論古代文物破壞之原因

北方古森林考

甌脫

古今物價變遷

宋代的紙幣

古人遊記中多有極佳之史地考證

陝西亦如四川之易亂難治

開元之治

容齋隨筆論史

金山成陸考

蘇泂金陵雜感詩中掌故

古碑之厄

天發神讖碑

南京街石

魏晉清談之肇端

岳飛之主張在守而非攻

論南宋之和戰主張與岳飛之戰略

岳飛與宋孝宗

戚繼光與俞大猷

袁崇煥

黃道周軼事

談顧亭林

清順治太后下嫁疑案

鄭天挺論多爾袞稱皇父

孝莊太后不與清太宗合葬事

施琅論鄭成功長江之役

屈大均衣冠塚

陳圓圓遺事

項大任降清考

和尚太守王樹勳

石濂

吳興祚

陳其年與雲郎故事

惲壽平為僧事

戴熙罷官事

楊乃武之獄

再記楊乃武之獄

晉祠

古墓

王荊公墓

明孝陵

康熙朝天主教史料

顧媚

前清捐納

張佩綸舊宅

朱洪章與李臣典

幕客

專科治事古已有之

六更

明代考試之「身言奏事」

士大夫之枉死

賀年片之演變

牋紙之演變

秦淮河往事

隨園

南京倉山

金陵酒樓

宣南洗象故事

真武廟旗竿

清代宮殿

雍和宮歡喜佛

北平西黃寺

北平清淨化城

北平五塔寺

日本考

奸細

琉球遺臣

古建築物之廢壞

導淮

談藝

讀經當通大義

論文字學術之隨世而變

儂字解

夏字解

論禪與心性

鬼子母非九子母

新唐書減字損色

談書法

羅惇曧論學書門徑

唐宋詩之源流與演變

詩句之割裂與搭截

題十二生肖圖詩

碧棲詩之作者王又點

桃李詩說

讀黃晦聞甲子中秋詩誌感

黃晦聞題扇詩

黃晦聞集外詩

梅花

論斜陽

咏斜陽詩

陳仁先落日詩

丁傳靖記磨盤松文

古小說中故事之出典

周春論紅樓夢

續記周春所談紅樓夢掌故

甌香舘

宜興茶壺

林紆譯茶花女由魏瀚之啓導

林紓閩中新樂府

桃花扇之寄託

李漁的著作權主張

李笠翁售箋處

豐坊趣事

呂留良多藝能

近代名藝人陳師曾

畫家王夢白

黃晦木撰小友詩幷序

鄭文焯論古明器之用途

辟邪神獸

盆景始於北宋

朱勔後裔世業栽花

雙忽雷

說陶

故宮所藏宋廣窯琴

鈞窯

宣罏

無錫惠山聽松菴竹罏

壽山印石

鼻煙與煙壺

面具與鈎臉

裱褙

古代造紙之法

南唐澄心堂紙

筆之演變

雞毛筆

雜說諸筆

墨與石墨

袁潄六藏書

李盛鐸

袁潄六藏書軼聞

鎭庫書

紀遊

北平石經山

北平壽安山退谷

錢塘觀潮

福州百洞山

房山雲水洞

萬壽寺戒壇

北平潭柘寺

北平大覺寺玉蘭花

北平法源寺

昆明湖與甕山

北平玉泉山

暑熱憶泛湖

西湖今昔

西湖桃花

九溪十八澗

元夜憶舊

倉石澳

杭州西溪

索引

黃濬和他的《花隨人聖盦摭憶》

高陽

黃秋岳,單名濬,字哲維,秋岳是別號,福建侯官人。同光以來,江西、福建的詩壇,名輩迭出,「閩派」的鋒頭更健,前有陳寶琛、鄭孝胥;後有梁鴻志、黃秋岳。依我看,論人品、論詩文造詣,黃秋岳都比梁鴻志來得高,但黃的運氣不如梁,梁鴻志當到執政府的祕書長,而黃秋岳在北洋政府,一直浮沉郎署,並不得意。

北伐以後,黃秋岳進入行政院工作,在汪精衛當院長時,他是行政院的簡任祕書,掌握議事。他的交遊很廣,日本駐南京的總領事須磨,也是他的朋友;須磨出身於日本外務省專為培養對華工作人員而設立的上海同文書院,自畢業後即派赴華北工作,除了能操一口流利的華語以外,亦能談詩詞、劇曲,算是風雅人物。

須磨在黃秋岳身上,早就下了工夫,經常有來自日本的「名物」諸如食物、文具、玩具等等相餽贈。有一回須磨問黃秋岳,這天「閣議」,與日本有關的某一案,可曾通過?覆函說是通過了。從此以後,每逢「閣議」中通過了某項與日本有關的協議之類,黃秋岳都會寫封簡單的信,通知須磨。這些協議等等原是早已談好的,提交閣議通過,不過是個形式;反正第二天亦會見報,不構成洩密的危險。而須磨則表示,雖然只早知道一天,但外務省認為他消息靈通,每每來電嘉獎。這對須磨的前程很有幫助,所以他對黃秋岳常表謝意,兩人的交情,也就越來越密。

有一陣子,兩人見面時,黃秋岳常顯得有心事的模樣,問他不肯說,但須磨卻打聽到了,原來黃秋岳的續弦妻子,性好虛榮,與一班闊太太混在一起,打首飾、做衣服、打牌聽戲,開銷甚大,以致黃秋岳入不敷出,拉了好些虧空,最近為應付登門債主,大感苦惱,所以變得沉默寡言了。

於是須磨備好一張上海正金銀行,五萬日幣的支票,將黃秋岳請了來,當面致贈,他說:「我沒有想到,范叔之寒,一至於此!同為斯文一脈,我實在於心不忍。最近我收到外務省發的一筆特別獎金,特以奉贈。」黃秋岳聽他用了解衣推食的典故。而又正在窘鄉,便靦顏收受了。明知日本人的錢,不是好用的,無奈急在燃眉,只好用了再說。

懷著這樣的隱憂,沒有多少日子,麻煩果然來了。原來須磨只是拿黃秋岳作橋樑,真正的目標是他的在外交部條約司居高位的長子黃晟,有一天須磨要求黃秋岳教黃晟供給一份中國政府與某國所訂某項條約的抄本;黃秋岳大駭,結結巴巴地說:「你這不是要我私通外國?」

「要說私通,早就私通了。」

「你不要血口噴人,這要證據的。」

「證據麼?喏!」

須磨拉開寫字枱抽屜,裡面全是黃秋岳寫來的信,他急急分辯:「這裡面談的都是無關緊要的例案,都見了報的。」

「緊要不緊要,不是由你來認定的。外交情勢,變幻莫測,早一步得到消息,哪怕早一個鐘頭,都會使得整個局面發生變化。」

黃秋岳開不得口,這時才省悟到人家是有計畫地拖人下水;而須磨則威脅以外,兼之利誘,軟硬兼施,困得黃秋岳一籌莫展,最後只好妥協。

他的長子黃晟當然不肯幹此賣國的勾當,但禁不住黃秋岳軟磨硬壓,在父子的名分之下,忠孝不能兩全,為盡孝道,黃晟只好不顧大義,但是存著僥倖之心,從滿淸末年以來,外交部條約司不知換過多少人,萬一東窗事發,總還有推諉的餘地。

及至抗戰爆發,政府組織了最高國防會議,作為進行全面抗日的最高指導機構,幕僚作業由行政院負責,議事部分亦仍由黃秋岳掌管,在須磨挾持之下,黃秋岳已洩漏了好些國防決策上的機密,但關係都還不大;只有一回讓日本軍撿了個大便宜,關係就太大了。

參謀本部的「軍師」,也許受了演義中韓世宗困金兀术於黃天蕩的故事的啟發,主張在江陰附近鑿沉船隻,封鎖長江航道,來困住駐長江中上游各口岸的日本軍。經國防會議通過後,正在部署之際,不道日本軍部以最迅速的行動,將駐紮在重慶、沙市的海軍陸戰隊集中到漢口,共計一千多人,星夜鼓輪東駛,逃出虎口。

這個甕中捉鼈的計畫失敗後,蔣委員長既驚且怒,認定一定有人洩密,嚴令軍统徹查,戴笠親自主持此案的偵查,經過層層過濾,認為黄秋岳涉有嫌疑,但此事須查證屬實,否則一切無從談起。

於是軍統設計了一套求證的辦法,由國防會議袐書長找了黃秋岳來,當面交代他發通知,定於次日上午八時半在靈谷寺召開臨時會議;及至深夜,特派專差個別通知,會議提前於七時半召集,當然,黃秋岳是不會被通知的,目的是要看看到到時候會發生怎麼樣的反應,再作進一步的研判。

第二天上午準七時半開會,但很快地就散會了。到得八時半將近時,只聽天邊隱隱然車走雷聲,倏忽之間,大批日本飛機,破空而來,轟炸的目標是靈谷寺——事後獲知,這批轟炸機由日本木更津機場起飛,領隊是地位、名聲相當於我國高志航的三輪寬。

經這正反兩面的測試,已可確定,黃秋岳脫不得干係。軍統派出幹員,日夜跟蹤;在黃秋岳常到之處,最堪注意的是國際聯誼社。

這個聯誼社由勵志社所辦,本意是為在南京的外交官及外僑提供一個社交休閒的場所,不意成了中高級高官的一個交際中心,它那裡的西餐,又便宜又好,各部院衙門的司長、科長、參事、祕書,每逢中午,聯袂而至,黃秋岳幾乎每天必到。

但他在用餐時,接觸了哪些人,跟蹤者卻一無所知,因為不知勵志社總幹事黃仁霖,與戴笠是否有約定,軍统人員辦案,不能登堂入室,跟蹤者活動範圍只限進門之處的穿堂。穿堂略呈長方形,一面靠壁設置沙發茶几;另一面壁上釘著好些掛鈎,供賓客懸掛衣帽之用。跟蹤者往往只是坐在沙發上,抽著煙目迎目送黃秋岳進出,記下離到的時間,及進出有無同伴而已。

黃秋岳以獨來獨往的次數居多,一進門先將頭上的呢帽摘下來,往壁上一掛,然後推玻璃門入內,如是數日了無異狀。有一天跟蹤者偶爾抬頭一望,不由得看直了眼發楞——他所看到對面壁上所掛的呢帽,一頂變成了兩頂,顏色、式樣,完全相同。這是怎麼回事?

冷靜一下,凝神細細想,這兩頂呢帽有三同:夏天很少有人戴呢帽,如今不但有,而且無獨有偶,是第一同;顏色、式樣,絲毫無異是第二同;在某一場合,某一時間,兩頂呢帽,同時出現,是第三同。一同是巧合,再同、三同,巧而又巧,其中就一定有文章了。

因此,全神貫注只盯著那兩頂呢帽,不久,裡面出來一個中年人,一伸手便去摘呢帽,但他所取下來的是黃秋岳的帽子,接著,往頭上一戴,揚長而去;令人不解的是,此人似乎絲毫不曾感到他是戴錯了帽子。跟蹤者急忙奔出門外,招呼接應的同伴,去釘那個人的梢。

等回到原來的坐處,心裡在想,「帽子戲法」快要揭曉了!就常情而言,一個人戴錯了帽子,穿錯了鞋子,一上身就會感覺到不舒服;像剛才那個人的感覺,遲鈍如此,實在少見,倘或回頭黃秋岳居然也不曾發覺他自己的帽子被別人戴走了,那就是「三同」以外的第四同,可能嗎?

這樣轉著念頭,突然想到有件事現在就應該做;他站起身,走到對面,看看左右沒有人注意,將壁上的呢帽摘了下來,看清了出品的商號及尺寸號碼,將帽子放回原處。

等他再次回到座位上,黃秋岳已經出來了,伸手摘下呢帽,戴上就走,似乎並沒有發覺帽子不是他自己的。跟蹤者滿心歡喜,接踵而出,回到局本部;另外跟蹤陌生人的同伴也回來了,帶來了一個令人興奮莫名的訊息:被跟蹤者是日本總領事館的人。

案情已明,是彼此用呢帽交換情報,但逮捕的時機卻猶未到;因為要掌握最確實的證據,戴笠派人專程到上海,在盛鍚福帽店,買了一頂同樣質料、式樣、顏色、尺寸的呢帽回來,而且加工「做舊」,然後帶到國際聯誼社,將黃秋岳的帽子「調包」回來,一掀開呢帽襯裡的皮圈,就看到一張紙,記載著前線指揮官的行蹤,核對筆跡,絲毫不錯是黃秋岳的親筆。

這就需要立即行動了,因為日本情報人員戴走的呢帽,並非黃秋岳的原物,內中空無所有,一經電話查詢,黃秋岳知道已經出事,如果逃入日本總領事館,事情就麻煩了。

於是幹員四出,查詢黃秋岳的行動,終於在新街口弟弟斯咖啡館,逮捕了黃秋岳,由父及子,父子雙雙皆蒙「獨柳之禍」。同案槍決者共廿八人,除他們父子以外,其餘廿六人都是為日本人收買的地痞流氓,或在井中下毒,或住空襲時指引目標,是真正的小漢奸。黃秋岳與此輩同時斃命,真是辱上加辱。

黃秋岳除詩以外,亦寫得一手極好的散文,義理辭章,兩俱司稱。在行政院供職時,為中央時事周報撰寫隨筆,定名「花隨人聖盦摭憶」,舉凡人物、掌故、藝文、名勝、風土等等,無所不談。前後約歷時三年,至他棄市而中斷,稿亦無人為之出版,殆與巖嵩的「鈐山堂集」相似,因人而廢言。

民國三十二年,黃秋岳的在華北偽组織服務的胞弟澄懷,設法弄到一批白報紙,便將「花隨人聖盦摭憶」印了出來,但只到廿五年年底為止;廿六年八個月的稿子,並不在內;印行的數量亦不多,只一百多部,分送親友存念。至五十四年,香港龍門書店由於旅美學人楊聯陞、房兆楹的推荐,將此書影印出版,並收錄餘稿,使成全璧,但印得極其馬虎,既無標題,亦無標點,更未詮次,雜置一堆,毫無條理之可言,實在貶損了原著的價值。

因此,我與蘇同炳兄發願加以整理,我只決定將全稿分為「知人」、「論史」、「識小」、「述古」、「談藝」、「紀遊」六大類,每一條的歸類、製題、標點、勘誤,由同炳兄一手包辦。出版以後,頗蒙讀者嘉許。但當時因大環境所限,不便特標作者的姓名,此事一直耿耿於懷;如今時異勢遷,一切忌諱都放寬了,我希望再版此書時,能在封面上加上「黄濬著」三字。

吳可讀訣兒書

柳堂尸諫,當時震駴一世,今日天澤之義,已不復存,立儲之爭,更無足論,然其篤信忠之一義,視死如歸,實所難能。鄰邦日本,今猶時見此種以死守節之士,良繇所受於吾國經義之感格特深,不能不謂為東方民族之美德也,柳堂臨命時,有〈訣兒書〉,其中平易切實語不少,今具錄之:

吾兒之桓知之。爾聞信切不可驚惶過戚,致闔家大小受驚。爾母已老,爾婦又少,三孫更幼小可憐,爾須緩緩告知,言我已死得其所,不必以輕生為憂。我家譜自前明始遷祖以來,三百載椒房之親,二百年耕讀之家,十八代忠厚之澤,七十歲清白之身。我少好遊蕩,作狎邪遊,然從無疑我大節之有虧者。故同鄉及兩書院及門諸子,至今猶願我主講席。我以先皇帝奉安有期,故昨年左爵相聘書兩來不就者,原以待今日也。我自廿四歲鄉薦以後,即束身自愛,及入官後,更不敢妄為,每覽史書內忠孝節義,輒不禁感嘆羨慕。對友朋言時事,合以古人情形,時或歌哭欲起舞,不能已已。故於先皇賓天時,即擬就一摺,欲由都察院呈進,彼時已以此身置之度外。嗣因一契友見之,勸其不必以被罪之臣,又復冒昧,且摺中援引近時情事,未盡確實,故留以有待。今不及待矣,甘心以死,自踐前日心中所言,以全畢生忠愛之忱,並非因數年被人誣謗而然。爾見此信後,不過來薊州東至三十里之馬伸橋三義廟內周老道,即知我死葬處所。我已託周老道,買一棺木,裏用瀝青,我衣冠已齊全,囑其將靴底皮掌割去,即於彼處買一塊地,埋我於惠陵左近,豈不遠勝於家中塋地。況爾祖父、祖母,已有爾二叔埋於墓下,不必需我歸於先塋也。此墳地自葬爾祖後,爾二叔以家務不能承擔,於咸豐九年,自裁於京師宅中,今我又因國家大事而亡,人必以為此地不祥,我豈信此等俗說者。爾必以為不可不扶柩而旋,只將我出京時所照小像,到家中畫全,以此作古衣冠之葬,亦可,何必定移柩數千里外,所費不少。爾見信後,如朝廷以我為妄言,加以重罪,斷無聖明之世,罪及我妻孥之理。爾可速即向通家,或有可通挪之處,即行拼湊出京,沿途只好托而回,萬萬不可逗留都中,又為爾父惹風波也。我最恨爾多言口快,自今以來,只可痛改痛忍。人對爾言爾父忠,爾並不可言不忠,人對爾言爾父直,爾並不可言不直,馬援〈誡姪〉、王昶〈誡子〉二書,不可不熟讀。爾母幼時為武世家小姐,為爾外祖父母所最憐,自到我家,替我孝養爾祖父母,賢名久播於我里,不過隨我未曾受用榮富,今已年老,又只有爾一人,爾姊已歿,爾妹又不在面前,爾必好好奉侍回家。爾姊夫妹夫處,替我問好。再祖遺薄田數畝,全賴爾二叔三叔把守,爾父無力焉,不惟無力,而且有破費處,爾能體我心,將此全讓於爾兩弟。我亦知爾必不能學古人,即如我鄉曹熙堂太守分家,儻可難得,家有大小,處置則一也。尤望爾三弟兄永遠同居,更佳更佳。爾婦亦係舊家女,頗知大理。告知爾婦,家中弟兄,全在婦女調和。我記得吾鄉鐵紹裴觀察,遺我善書內,有一婦人以死豬假作死屍,輾轉感動其夫,仍與其弟和美者,此婦乃大英雄手段,豈敢望於爾婦,只時時化導爾婦,明於家務,人必能見聽也。三小孫要緊,不及復見矣,書至此淚下,擱筆逾時矣。我所帶四十餘兩,除薊州賢牧伯令周老道置辦我棺木葬地外,所餘我已儘數送與周老道。爾到薊州時,先謁見州主賢伯,我已函託矣。爾到三義廟,可再從優給與壓驚錢,歸京後俟我事已定,朝廷查辦後,總以速速出京為要。東和處我欠京錢四百千,數十年交好,不可累他生意,可以還清,以全始終。爾初當大事,必然手忙腳亂,要知我之一死,固不敢必朝廷作何處置,然自問此心,可以不愧。君子論是非可否,不計禍福利害,爾又何必過為憂慮乎?張香濤先生幼樵,並安圃前,均致候,想如前時聚談時,不可得矣,可勝感歎。到家即去見湘陰爵相。爵相雖待我不終,然亦離間誣謗使然,無怪其然,而知己之感,耿耿在心,爾可為我請爵相安,必不令爾無噉飯處所也。吾鄉親友,並素所拖累,不及一一作札。老娘娘並徐姑娘,可極力周全為是。爾岳父前致意。伊女為我生三孫,乃我家大功臣。至於為人,則在自立,不可靠人,丈人在則可,丈人歿則不可。爾妹夫處,我在則可靠,我死則不可專靠,爾姊夫處亦然。速速起程出京,速速起程回家,速,速,速,速,速,速。尚有許多未盡事宜,不能細記,緣時有限不及也。

此書可箋處甚多,如云,左爵相聘書兩來,可見文襄牢籠士大夫之處。而後又稱待我不終,則可見文襄與人易於隙末。其稱數年來被人誣謗云云,不知何事,度是成祿一案之餘波。其言家中全在婦女調和,則大家庭之格言。其稱少好作狎邪遊,則與胡詠芝同,其不自諱飾又足多也。

胡林翼軼事

世但知胡文忠為陶文毅愛,文毅晚督兩江時,胡亦在幕,即《蜀輶日記》,恐文忠亦有參撰獻處也。文忠到江寧時仍好冶遊,秦淮河,釣魚巷,皆有其蹤跡。世傳有勸文毅誡告文忠者,文毅曰:「潤之之才,他日勤勞將十倍於我,後此將無暇晷行樂,此時姑縱之。」此言未知可信否?然文忠後來督師時,異常刻苦,在軍治經史有常課,仿顧崑山讀書法,使人雒誦而聽之。日講《通鑑》二十葉,《四子書》十葉,旁徵史籍,尤講求時務,病至廢食,猶於風雪中講肄不少休。每問幕府,輒舉經史一義,叩以吾今日接某人治某事,頗不悖於斯義否?故所著有《讀史兵略》四十六卷。吾聞叔章述文忠兩逸事:其一,即為文毅擇之始。文毅以給事中放川東道,還安化掃墓。由安化入川,道必出益陽,時文忠之父雲閣先生(達源),方入京會試,文忠隨其大父鄉間讀書。文毅肩輿小憩,從塾間邂逅文忠,時甫八齡,即摩頂許為國器,誌其姓名而去,後此遂相攸焉。其一,為文忠與周荇農逸事。善化周荇農先生(壽昌),以文章名世。相傳胡文忠入翰林後,在京常與荇農冶游。一夕方就娼家,坊卒掩至,荇農機警,亟入廚下,易服而立,得免,文忠及他人並縶去,例司坊質訊,不敢吐姓名,坐是頗受辱。釋歸,即與荇農絕交,謂其臨難相棄。後此治軍,且不喜用善化籍。曾文正為荇農屢解釋於文忠,卒不得大用,此葉奐彬為叔章言者。

胡林翼之器識與抱負

胡文忠有〈致吳仲畇制軍〉數箋,為《文忠全集》所未收,其中有極精湛語,節錄之。

求將於已亂之國,是所謂亡羊而補牢;求將於未亂之國,是所謂未雨綢繆。

椎魯質直,不愛錢,不怕死,庶幾得之。至吏治之穨,實兵禍之所由起。

平時有藜藿不採之威,臨事有折衝千里之勢。

行間諸將,能尚廉恥敦氣節,力戰制賊,以節其流,則數年內浪費之財,豈尚不足耶?

姪之立志,必使營哨之官,盡廉潔不私一錢。其章程所定薪水,又實足以養其廉,而兼有愛士之餘力。

此數節中,予甚愛平時臨事二語。平時有藜藿不採之威,尚容易做得到,臨事折衝千里,則談何容易。折衝千里者,謂知遠情也。有知己知彼之明,然後真能折衝得下,此二句,兼可為今日談外交者,示一周行。今日之事,知彼固不易,知己恐尤難,思之歎息。末一段,姪之立志云云,讀之想見文忠不唯有操守,且有胸襟。「所定薪水又實足以養其廉,而兼有愛士之餘力。」此三語,其寬厚闊大,聞之猶足鼓舞天下才俊,以成中興之業,直欲求廉潔者,尤須三復斯言。後此北洋軍閥,往往視畀三五百金於僚屬,意至不甘,又必設法醵得其薪給,剝奪其待遇,以自稱觴演劇。其狹隘無知識,可哂。如斯之流,雖善掊克,皆不疑踵而亡,乃知《史記》言:項王印刓不忍予,真不足與成大事也。仲畇制軍之孫,子脩先生,有《蕉廊脞錄》八卷,中有一節云:

益陽胡文忠,薨於軍,羅少村觀察祜,從文忠久,哭之慟。將殮,少村以手按文忠胸間,雖微冷,而與肢體異,久之,若翕翕動,力持勿遽殮,猶冀其復蘇也。至三日,摺弁回,文忠疾亟時,奏請開缺之摺,奉硃批湖北巡撫著李續宜暫行署理,接統各軍。少村乃附文忠耳,大聲讀之,文忠平日兩目光如電,至是忽大張,若微頷之者,侍者駴走,旋一瞑不復視。少村再拊心間,則方寸寒於冰鐵矣。

此殆其下意識未全泯,故有此反應現象,然論真愛國家愛人才,如益陽者,今日正恐不易覯矣。

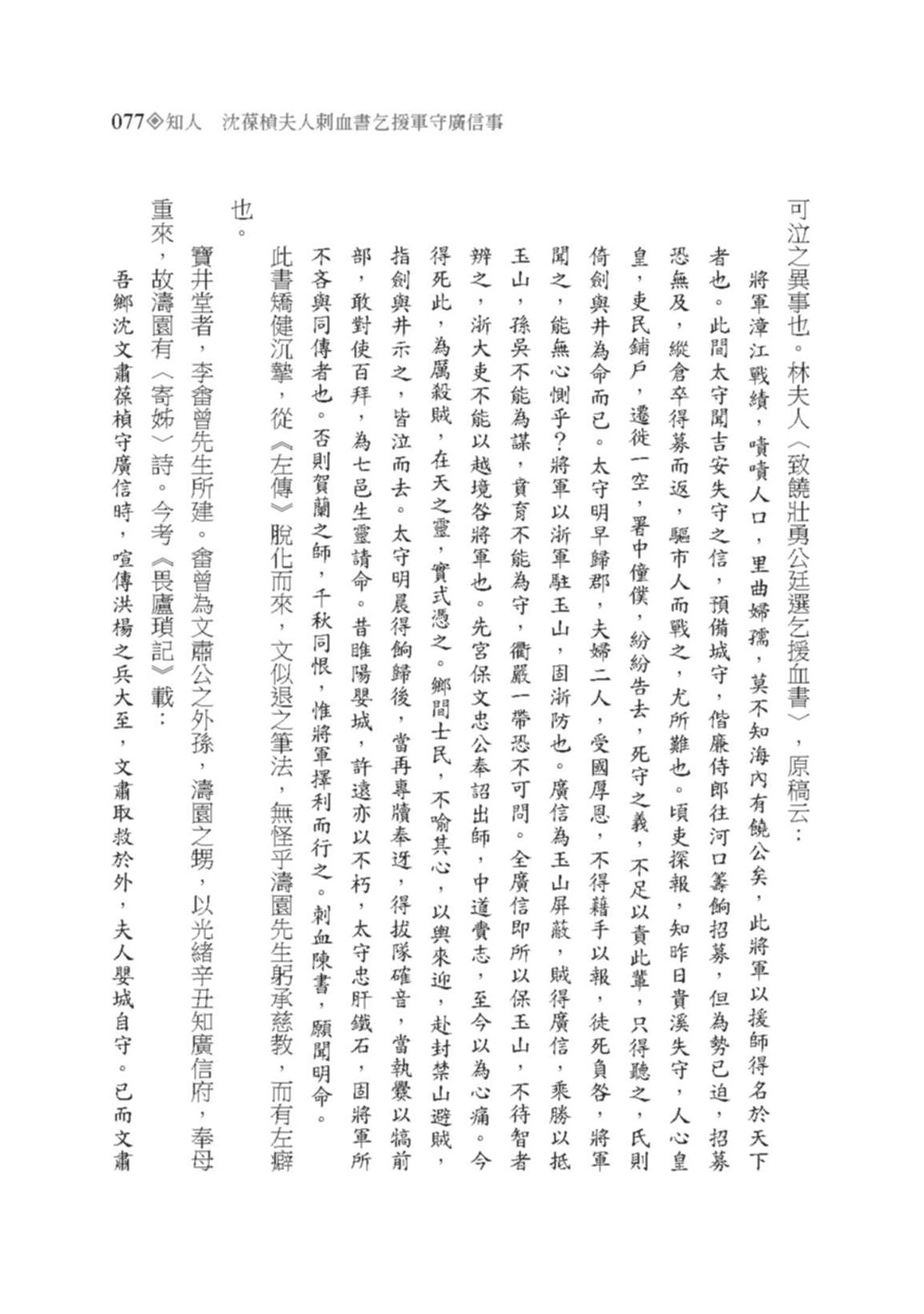

沈葆楨夫人刺血書乞援軍守廣信事

《濤園集》有〈寶井堂記成書後,寄李氏姊信州〉一詩云:

一從癸酉來,長罷中秋節。吾母之生辰,忌日此哀絕。諸兄方罷試,歸頷便永訣。誕降大蒙洲,月望事多缺。每病輒瀕危每逢中秋,肝痛輒作,或有他驚險事。,驚秋如一轍。生固有自來,事往詎忍說。信州方嬰城,乞援書刺血。千軍煮糜餉,萬幕驚燭滅。明月邀相慶,白雲望對咽。所託以為命,酒脯酬井渫。九死而一生,惴惴如臨穴。子孫不可忘,寒泉猶凜冽。後來四十年,外孫攝官閱。奉母秉為政,邦人懷往哲。寶井額其堂,題銘刻其碣。寓書屬為文,鈍筆敢少輟。香花士女歡,旌雲霄烈。佳序年一逢,痛腸時中結。國典祀雙忠,人情歎百折。虀臼信絕妙,蓼莪廢悲切。詩以示吾姊,垂老涕應雪。

此詩句句清切有本事。沈文肅公夫人,為林文忠公之女,以中秋生。咸豐初,助文肅守廣信事,世久有名,諸家筆記多述之。今考《清史稿‧沈葆楨列傳》,但稱:「六年署廣信府,楊輔清連陷貴溪、弋陽,將逼廣信,葆楨方赴河口籌餉,聞警馳回郡。官吏軍民多避走,妻林先刺血書乞援於浙軍總兵饒廷選。會大雨,賊滯興安,廷選先入城,賊至,七戰皆捷,解圍去。曾國藩上其守城狀,詔嘉獎,以道員用。」敘事雖簡括,而病在太簡,使入司馬子長班孟堅筆底,則斷無不全錄林夫人乞援書者;以其文其事,在太平天國戰爭中,在清代婦人集中,皆為第一等可歌可泣之異事也。林夫人〈致饒壯勇公廷選乞援血書〉,原稿云:

將軍漳江戰績,嘖嘖人口,里曲婦孺,莫不知海內有饒公矣,此將軍以援師得名於天下者也。此間太守聞吉安失守之信,預備城守,偕廉侍郎往河口籌餉招募,但為勢已迫,招募恐無及,縱倉卒得募而返,驅市人而戰之,尤所難也。頃吏探報,知昨日貴溪失守,人心皇皇,吏民鋪戶,遷徙一空,署中僮僕,紛紛告去,死守之義,不足以責此輩,只得聽之,氏則倚劍與井為命而已。太守明早歸郡,夫婦二人,受國厚恩,不得藉手以報,徒死負咎,將軍聞之,能無心惻乎?將軍以浙軍駐玉山,固浙防也。廣信為玉山屏蔽,賊得廣信,乘勝以抵玉山,孫吳不能為謀,賁育不能為守,衢嚴一帶恐不可問。全廣信即所以保玉山,不待智者辨之,浙大吏不能以越境咎將軍也。先宮保文忠公奉詔出師,中道志,至今以為心痛。今得死此,為厲殺賊,在天之靈,實式憑之。鄉間士民,不喻其心,以輿來迎,赴封禁山避賊,指劍與井示之,皆泣而去。太守明晨得餉歸後,當再專牘奉迓,得拔隊確音,當執爨以犒前部,敢對使百拜,為七邑生靈請命。昔睢陽嬰城,許遠亦以不朽,太守忠肝鐵石,固將軍所不吝與同傳者也。否則賀蘭之師,千秋同恨,惟將軍擇利而行之。刺血陳書,願聞明命。

此書矯健沉摯,從《左傳》脫化而來,文似退之筆法,無怪乎濤園先生躬承慈教,而有左癖也。

寶井堂者,李畬曾先生所建。畬曾為文肅公之外孫,濤園之甥,以光緒辛丑知廣信府,奉母重來,故濤園有〈寄姊〉詩。今考《畏廬瑣記》載:

吾鄉沈文肅葆楨守廣信時,喧傳洪楊之兵大至,文肅取救於外,夫人嬰城自守。已而文肅歸,敵果圍城,夫人自治饘粥犒軍,以劍授文肅,曰:「賊來君以劍抵之,吾自入井,免為所辱。」因對井為誓,矢報國家。已而得饒廷選一軍,敵退。後四十年,公外孫李畬曾宗言權府篆,迎養夫人,畬曾立寶井堂於署中,大書一聯云:「距武夷數百里,遙望家山,迎奉板輿來,依舊青燈慈母線;後文肅四十年,來權茲郡,摩挲遺碣在,愧無黃絹外孫詞。」外孫二字,用得恰好。

畏廬先生此節,正可為濤園詩注腳,並千軍煮糜餉句,虀臼信絕妙句,皆已得解釋。唯林記迎養夫人,當作太夫人,否則與上文之夫人涉混。畬曾先生為釋堪之尊人,釋堪幼嘗隨宦信州,為予言,廣信府衙門,相傳為周瑜都督府,雖無可稽,而基址弘敞,殊他州,二堂尤偉侈。堂甚深,前為石臺,悉甃以方丈之石,極寬廣,兩旁植槐柏榆柳之屬,參天蔽日,愈增其邃。自臺降階而左,有井闌以石,是林夫人所倚者。釋堪祖母為夫人長女;畬丈既迎養,因為述少時所見狀。畬丈刻字於井闌曰「林夫人誓井」,而顏二堂曰「寶井堂」,自為聯語,即畏廬所記者。遙指家山,林誤記為遙望,寶井堂畬丈自為記,又乞濤園為之,刊《守信錄》中。

《濤園集》中尚有二絕句紀林夫人事,其序云:「先母林夫人課瑜慶兄弟讀《詩譜》、《小序》,閩塾子弟授《詩》,皆用朱註,故坊間無《譜》、《序》單行本。手寫全部,命子婦永以為法。」又「佐罷官書課兒讀」句下注云:「先公在江西巡撫任,所有密摺,皆先母手繕拜發,外間無知者。」觀此可知文忠課女之功,與文肅成名亦得內助。而林夫人在廣信甚得吏民愛戴,書中所云:「鄉間士民不喻其心,以輿來迎,赴封禁山避賊,指劍與井示之,皆泣而去。」蓋實錄也。