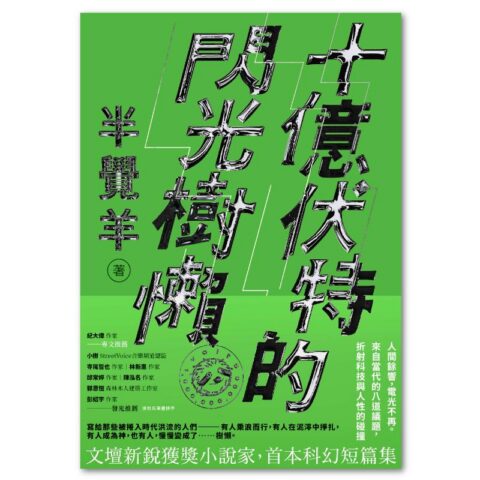

修改過程

出版日期:2024-02-01

作者:韓少功

印刷:黑白印刷

裝訂:精裝

頁數:320

開數:25 開,長 21 × 寬 14.8 × 高 2.8 cm

EAN:9789570871784

系列:當代名家

尚有庫存

著作被譯為30多種外文譯本,享譽國際的當代華語作家韓少功,

在出戲與入戲之間切換自如的後設小說——

有名有姓被寫了出來、還有影片為證的,就是我們這個時代認可的真實嗎?

這世上確有「事實」,但更有意義的是「可知事實」。在理論上,前者大於後者;而實際上,若不借助後者,前者再大也是一片無謂和無效的黑暗,幾乎毫無意義。

為了發生過的一切不致被遺忘、最終成為一縷青煙了無蹤影;為了對抗老花、腦殘、庸俗與墮落,肖鵬把七七級中文系同學們,連名帶姓、連職銜帶經歷,全寫進了自己的網路連載小說裡。

那時的陽光在洶湧,柳芽和槐花瓣在尖嘯,每條大道都在躍動和翻騰。班長樓開富把暗戀他的女生送的電影票,轉手便送給管學生的王副書記拉關係做人情;後來做了好幾個董事長的馬湘南,最初正是利用民眾的同情心正義感大肆揩油、發家致富;就連肖鵬和陸一塵他們的307寢室,都曾是個熱血與激憤齊飛的革命基地。

興之所至,肖鵬還把某老同學的命運寫出了A、B兩個版本,恭請讀者自行參照融合。

人不堪其憂(老同學紛紛揚言提告),肖鵬也不改其樂。

那是文革十年後首屆恢復高考招生,一千萬適齡、大齡青年湧入時代的十字路口,風雲際會的年代。發給香港男友的電報「老蔣撕大布小平老虎油五七一〇」可能被當成諜報;而不以來自鄉村為恥,筆下充滿田野之美的田園詩人,沒有被古漢語難倒,卻將要被自己的善良逼瘋。

所以,這是關於七七級中文系同學們的過去,以及面目全非的後來的故事嗎?

肖鵬擺擺手,不不不,這只是一部小說的修改過程罷了。

作者:韓少功

中國當代著名文學家、思想家。湖南長沙人。曾任《天涯》雜誌社社長、海南省作協主席、海南省文聯主席等職。1974年開始發表作品,代表作有短篇小說《西望茅草地》、《歸去來》等,中篇小說《爸爸爸》、《報告政府》等,長篇小說《馬橋詞典》、《日夜書》等,長篇散文《山南水北》、《暗示》等,理論專著《革命後記》以及譯作《生命中不能承受之輕》、《惶然錄》等。曾獲魯迅文學獎、全國優秀短篇小說獎、華語文學傳媒大獎之「傑出作家獎」、法蘭西文學藝術騎士勳章、美國紐曼華語文學獎等國內外文學獎項,作品有三十多種外文譯本。

第一章 作者你別躲

第二章 抗議者

第三章 他和他的心

第四章 暖心故事

第五章 訴訟要件

第六章 都是米米

第七章 前衛派

第八章 咱們幹部子弟

第九章 最新情況

第十章 保衛共和

第十一章 天堂裡的人間煙火

第十二章(A) 體育新星

第十二章(B) 紫羅蘭和玫瑰花

第十三章 古代雅語

第十四章 情懷案

第十五章 解放軍叔叔

第十六章 馬半席

第十七章 國際人身份

第十八章 重新開篇

第十九章 現實很骨感

第二十章(A) 花花太歲

第二十章(B) 飄魂

連結一 1977:青春之約

連結二 補述一則

內文選摘

第一章 作者你別躲

「為什麼不接電話?」

「你誰?」

「別裝蒜!同老子玩消失沒用。」

「你誰啊?」

「別說信號不好,你那豬耳朵聽不清。」

「一塵啊?」

「後悔沒來得及換卡,是吧?」

「我又不躲債,又不販毒,憑什麼要換卡?」

「少廢話,快回家,我這就來。」

「有何指示……閣下不能在電話裡說?」

「這事天大,你揣著明白裝糊塗?」

「喂,喂,我還在學校開會,一時離不開……」

「離不開也得離,快些給我滾回去!」

陸一塵狠狠掛斷電話,沖出公用電話亭,朝四下裡掃一眼,確認沒什麼異常,叫上一輛計程車,怒衝衝撲向河對岸萬家燈火。

其實,人家肖鵬近來也沒做什麼大不了的事,只是當作家上癮,在網上又掛出一篇連載小說,把他寫成了小說人物。這樣,陸一塵就成了小說裡的陸哥,看見了小說所描寫的立交橋和小公園,還有自己此前不曾在意的報刊亭和牛肉麵館。說來有些怪,還真有這一家麵館,還真有麵館前這一片地鐵工地,真有工地圍板上一個安全警示黃閃燈,在車窗外一閃而過。陸哥此時太想找到小說裡沒有的東西。

他掐掐胳膊,確認自己痛,確認自己真實,是個有痛感的活人,於是覺得小說並不完全是文字——或者說那些文字也有硬度和重量,可能會抓撓,會咬人,會獰笑的。不是嗎?他曾讀到這麼一段,書本裡一個人脫上衣時,露出背上十幾隻眼睛,一齊眨巴眨巴綻開睫毛……當時就嚇出他全身的雞皮疙瘩,還有日後的噩夢。那區區一行字,豈不是比毒品更厲害?

他現在就是要衝著文字去算帳。臭馬桶,你騙騙稿費可以,給老哥們下刀子,要把日子往爛裡過嗎?你小子遇到什麼坎,陸哥也沒少幫忙吧。兩人不算刎頸之交,也是狼狽為奸吧。你以為碗裡沒碰上的,以後在鍋裡就碰不上了?

一個才貌兩全的精品男,堂堂大晚報的副總編,居然在對方筆下成了個花心猴。花也就算了,還審美趣味低下。腰肥膀壯那麼醜的,信口開河那麼傻的,偏偏攤給他陸哥,簡直是血口噴人。

照小說裡說的,那富婆前不久上了《夜星空》電視綜藝節目,濃施粉黛,珠光寶氣,不時無端發出少女式尖笑,差點把主持人驚得忘了詞。她本該依據腳本談談孝道傳統,但一談就跑了題,攔也攔不住,忍不住公佈愛情,看上去是她在肚腩蓬勃的花季中年,遇上了一場轟轟烈烈的姐弟戀。男友其實是個普通人,用上流人士謙虛的口吻來說,是個很普通很平凡的人,名揚業界卻平易可親。至於模樣麼,不用說了,戴上墨鏡一甩頭髮差不多就能上那明星雜誌封面——但那個鬼,最會疼人的,就說前不久她過生日吧,他在國外公務,那麼忙,那麼累,那麼日理萬機,也不忘準時打來電話,祝盧姐happy birthday today。

他把她哄笑了,逗開心了,還心細如發,說聽到了話筒裡的門鈴聲,讓她先去開門迎客。

她捨不得停下電話,說不忙不忙,再說幾句。

對方特厚道,猜是她的閨蜜來了,該是她們送生日蛋糕來了,讓人家姐妹在門外久等可不太好。

架不住三請四催,女主人這才輕色重友捨己為人,放下電話去開門。沒料到門一開,她忍不住再一次尖叫——媽呀,要命的鬼,要命的鬼啊,居然就站在門口,耳邊支一部手機,滿懷的紅玫瑰熊熊怒放。

想你時你在天邊,

想你時你在眼前……

白馬王子單膝跪地獻花,送上雄渾的美聲,戳破了女人的淚點。直到眼下的錄製現場,她還忍不住連哭帶笑,用紙巾擦眼窩。

現代的狗血情場還有這一款純真?現場樂隊當即配樂煽情,天幕上的深沉海浪也隆隆升起滾滾撲來,一些女觀眾感動得淚光閃動。不過,作為遠在外地的獻花當事人,陸一塵此時卻很快發現自己的手機被打爆。至少有五六個女聲接連闖進來,在電話裡怒駡他騙子,不要臉,去死吧,太噁心了,看我不撕了你,你就是個活該一刀騸掉的種驢……那些話要多難聽有多難聽。她們最氣的好像不是他變心,是竟然騷上了一個假胸假鼻假眼皮的肥媽,而且沒騷出什麼新套路。你要唱儘管唱,但換一首歌來唱唱,會死人啊?你要騙就騙,但不說東京出差,不說紐約開會,換個牛頭鎮或蛤蟆灣的地名,就騙不成了?

眼下,隨著一輛計程車抵達終點,小說人物陸一塵氣衝衝上門聲討作者,這離奇萬分的一幕,當事雙方都覺得幾無可能的情節,偏偏就發生了。肖鵬就是作者。他睜大眼睛,也稍覺意外,半禿的腦袋上幾許疏發零亂。「她們如何猜出了你?我可沒讓盧大姐說出名字……」他小心尋找詞句和自辯的理由。

「又是報社副總,又是金獎朗誦家……你覺得除了我還能是誰?」陸哥氣不打一處來,「你以為只有你看電視?你那狗屎小說還流量看漲,污染全世界,她們想不知道也不可能吧?」

主人關上了主婦的臥室門,取來啤酒:「別生氣,別生氣。我又沒寫你重婚,沒寫你做鴨,只是寫你老兄魅力無限……」

「呸,這同寫梅毒有什麼兩樣?你把快樂建立在別人的痛苦之上,還要吃多少人血饅頭?不是嚇唬你,你要是逼出什麼跳河的、臥軌的、服毒的,你小子負責到底!」

「盧姐的事你敢說就沒有?」

「也不能像你那樣添油加醋啊。什麼‘腰肥膀壯’,人家是殺豬婆?相撲選手?」

「這容易,我把她寫瘦點,改幾個詞就是。」

「我什麼時候單膝跪地了?什麼時候飆了散裝英語?……」

「虧你也是中文系的,這叫合理誇張。」

「我倒無所謂,但你這是刀筆殺人,人神共憤,懂不懂?我得告訴你,人出來混,總是要還的……」

「你能把我怎麼樣?」

「我能把你怎麼樣?」

「別忘了,你不過是我寫出來的,並不是真正的你。」

陸一塵怔了一下,「我是你寫出來的?什麼叫寫出來的?呸!老子就站在這裡,男子漢大蘿蔔,頂天立地,眼裡揉不得沙子。老子再告訴你一句,世上最毒婦人心!盧姐昨天說了,她錢不多,閒錢也就剩個百把萬,買一條人命不夠,買條腿買條胳膊還是夠的。」

「你見到她了?你夢遊吧?你騙誰呢?她也是我寫出來的好不好?她現在名字叫盧雪,冰雪的雪。你見的是這個人?」

「你其實心裡另有其人,你不要不承認。」

「我為什麼要承認?我也沒義務一定要寫得你滿意吧?」

陸哥再次怔了一下,翻了個白眼:「嘴硬?那好,那好,你走著瞧。」

肖鵬拉住對方,又點燃一支煙,大概想緩和氣氛。「一塵,一塵兄弟,看你這不經事的樣,誰叫我們是同學呢,誰叫我喜歡你呢?好吧,寶馬車的事我就不寫了,人工流產也不寫了。我專寫你扶危濟困、高風亮節,大媽大叔最喜歡的第一暖男,算是感動中國的年度人物。好吧?」

陸哥沒理他,深深地埋下頭,往一頭蓬亂卷髮裡插入十個痙攣的指頭:「我一個侄女,才九歲,屁大一點,昨天被我拍了一板屁股,就橫著眼睛說……」

「說什麼?」

「性侵。」

「性——還侵?」肖副教授差點跳了起來,「小屁孩,也知道性不性的?你不會說這事也同我的小說有關吧?」

「她媽還揚言去法院告我……」

「瘋了,你是碰到了一群瘋子。她媽沒自稱是王母娘娘嗎?她最好再去告一條,說你同性猥褻,拍了她兒子的屁股,還告你精神強暴,坐了她年輕時的一張照片。對不對?」肖鵬盯了來客一眼,忍不住把對方從上到下打量一番,這才明白對方從小說裡冷不防竄出來,不依不饒,胡攪蠻纏,可能確有難過的門檻了。

看來這世界真夠亂的,誰都活得有點防不勝防,都活得不易。他不過是在電腦裡碼幾個字,也可能一石激起千層糞。明明是一些好話,充其量是語帶詼諧,一不小心也可能成為大規模殺傷性武器,炸得哪裡人仰馬翻玉石俱焚。看他陸哥真的眼紅了,真的哽咽了,痛不欲生不像是裝,可能確實傷得不輕,有旁人不知的很多苦處呢。

又是上茶,又是削蘋果,一番暖心的撫慰總算結束。陸哥深夜才走人回家,在肖鵬眼裡,差不多也就是要回到小說裡去,去等待作者剛才一再承諾的「消除影響」和「恢復名譽」。「好,我只能等你一個星期,就一個星期。」他出門前重新戴上口罩,套上棒球帽,外加雨衣裹藏全身,如此複雜的喬裝打扮非同尋常,看上去是逃竄,透出一種危急氣氛。主人問他車停在哪裡。他沒好氣地說:「我還敢開車?」

肖鵬眨眨眼,好像聽懂了,相信對方確有危險,車牌號隨時可能招來的危險,以至老婆來催他去睡,只是腳步輕了點,突然出現在身後,就嚇得他魂飛魄散。

「你怎麼不說話?」他搓揉胸口,「嚇死我了。」

「你們剛才吵什麼呢?」老婆朝他額頭戳了一指頭,「樂樂上重點學校,人家畢竟幫過忙的。樂樂明年還要上中學呢。」

「你看錯了,他不是你那個歐陽老師。」

「他是誰?怎麼同歐陽長得這樣像?」老婆盯住丈夫的臉,「我看你這一段丟了魂似的,寫啊寫,寫啊寫,這下好,寫出禍來了吧。」

「去去去,朗朗乾坤,天下太平,有什麼禍?」

「他真不是歐陽老師?你能保證?」

「真不是!」

肖鵬催老婆重返臥室,自己卻來到書房,關上門,打開電腦,把有關陸一塵的章節調出來重看一遍,看看有哪些確可刪改之處,看如何最大程度地為小說人物「恢復名譽」。這天深夜,他重寫了有關盧姐的部分,含蓄和委婉了許多,還最終刪掉了尚未發表的一章,其內容大概是陸哥帶隊外出採訪時遭遇車禍,不幸壓廢了一條腿,雖日後行動不便,與女人們鬧不成了,玩不成了,卻找到了真正的另一半。在這一章中,他居然結識了一個叫小蓮的護士。小蓮是拿過國家級舉重比賽銀牌的農村姑娘,濃眉大眼,身強體健,沒讀過多少書,手腳卻特別利索,送病人往返有關診室,萬一擔架車不夠用,一個公主抱就可以大步流星,大氣都不喘。塊頭再大的漢子在她那裡也得乖乖地聽話。

陸一塵就是被她的公主抱所感動,在那裡嗅到了母親懷中繈褓的氣味。

肖鵬這樣寫,完全是出於一片好意,希望寫出兩人的夫妻恩愛,寫出老同學日後幸福而堅實的歸屬感。但這樣寫,會不會也引出亂子?車禍可不是小事。誰也不能保證,陸哥就不會推著輪椅前來吵鬧,要求肖鵬還一條腿,還他的多彩人生,並且甩出一大遝醫療帳單,不拿到補償決不甘休。更拿不准的是,那個小蓮護士會高興嗎?她會不會勃然翻臉,也從小說裡冷不防沖出來,老鷹抓小雞一般,把肖鵬他一把揪到門外,質問他為什麼把她寫得像一個傭人而不像一個愛人,像一個男人而不像一個女人,話裡話外是懷疑他們的婚姻嗎?她還需要拿出多少證據,來證明他們之間不是交易而是真愛?她老公親過她多少口,是怎樣親的,親前親後說過和做過些什麼……你肖大人是不是想聽聽?你肖大人既然不知道,在這裡胡說什麼?

肖哥擦擦額上的汗,終於敲下了刪除鍵。

他發現自己也從睡夢中驚醒。

他定了定神,披衣下床轉了一圈,發現客廳裡桌上沒有剩茶水,也沒蘋果皮,這就是說,謝天謝地,剛才真是一個夢啊,陸一塵那傢伙確實不曾來過。