傳播縱橫:歷史脈絡與全球視野

出版日期:2019-07-17

作者:李金銓

印刷:單色印刷

裝訂:軟精裝

頁數:624

開數:18開,長23×寬17×高4.4cm

EAN:9789570853452

尚有庫存

近十多年來,李金銓在華文世界發表的專文每每獲得廣泛的迴響,本書《傳播縱橫:歷史脈絡與全球視野》是這些文字反覆精心修訂的結集。開首之章即不斷從傳播研究的角度,強調社會分析的辯證性、複雜性、具體性和條件性,旨在聯繫個人關懷與公共議題,建立傳播研究的歷史脈絡與全球視野,並促進中國傳統形象思維、直覺智慧與西方社會科學的邏輯思維互通互證。

第一篇「國際傳播:中華與世界接軌」,涵蓋跨學科的視野,李金銓指出美國主流傳播研究「內眷化」,以致國際傳播成為「美國的」國際傳播,不是「國際的」國際傳播。李金銓試圖聯繫在地經驗與全球視野,以重建國際傳播的知識論與方法論基礎,一方面促進國際傳播的「國際化」,賦之以豐富的「文化性」;一方面加強華人社會傳媒研究與西方主流文獻的對話,庶幾獲得「境界的交融」。

第二篇「民國報刊:新聞與歷史的聯繫」抉微鉤賾,借助社會科學的意識和方法分疏新聞史的若干脈絡。涉及面包括近代文人論政與報人情懷、以胡適和魯迅為中心的輿論場域交鋒、左中右著名記者的生命歷程與時代洪流相遇的層層互動與糾葛、上世紀初期英美在華的報業競爭,以及從美國新聞教育在華移植論述帝國使命、美國實踐主義與中國現代化。

透過第三篇「訪談錄:治學經驗拾綴」,李金銓以歷史為經,世界為緯,爬梳海外中國傳媒研究的知識地圖、國際傳播研究的想像力、傳播科學和反思的藝術、社會科學對中國新聞史學研究的啟示與借鑑,並總結傳播研究方法論的「跨界」、「搭橋」與「交光互影」。

最後的長跋是李金銓企圖以小見大的學術生涯回顧,提供半世紀傳播研究歷史的個人見證,縷述學術興趣的發展、研究問題的思考,和治學方法的經驗。

作者:李金銓

國立政治大學聘任的教育部「玉山學者」。美國密西根大學博士,曾任美國明尼蘇達大學教授,中央研究院客座教授,香港中文大學講座教授,香港城市大學講座教授。研究領域包括國際傳播、媒介政治經濟學、媒介與社會、新聞史,以及傳播的社會理論。在學術道路上矻矻求索四十年,以歷史脈絡為經,以全球視野為緯,穿梭傳播學的時空脈絡遠近縱橫。2014年獲頒國際傳播學會(International Communication Association, ICA)費雪導師獎(B. Audrey Fisher Mentorship Award),2018年獲頒國際中華傳播學會(Chinese Communication Association)終身成就獎,2019年獲選國際傳播學會會士(ICA Fellow),同年獲頒中國新聞史學會卓越學術獎。

自序

第一章 傳播研究的時空座標──兼釋「橫看成嶺側成峰」

附錄一 「媒介專業主義」的悖論

第一篇 國際傳播:中華與世界接軌

第二章 傳播研究的「內眷化」──簡評美國主流研究的典範與認同

第三章 國際傳播的國際化──反思以後的新起點

第四章 在地經驗,全球視野──國際傳播研究的文化性

第五章 視點與溝通──華人社會傳媒研究與西方主流學術的對話

附錄二 入乎其內,出乎其外──走進「流動的家園」

第二篇 民國報刊:新聞與歷史的聯繫

第六章 近代中國的文人論政

第七章 報人情懷與國家想像

附錄三 民國報刊研究問題舉隅

第八章 半殖民主義與新聞勢力範圍──20世紀早期在華的英美報業之爭╱張詠、李金銓

第九章 現代中國的公共輿論──各說各話乎,公共對話乎?

第十章 密蘇里新聞教育模式在現代中國的移植──兼論帝國使命、美國實踐主義與中國現代化╱張詠、李金銓

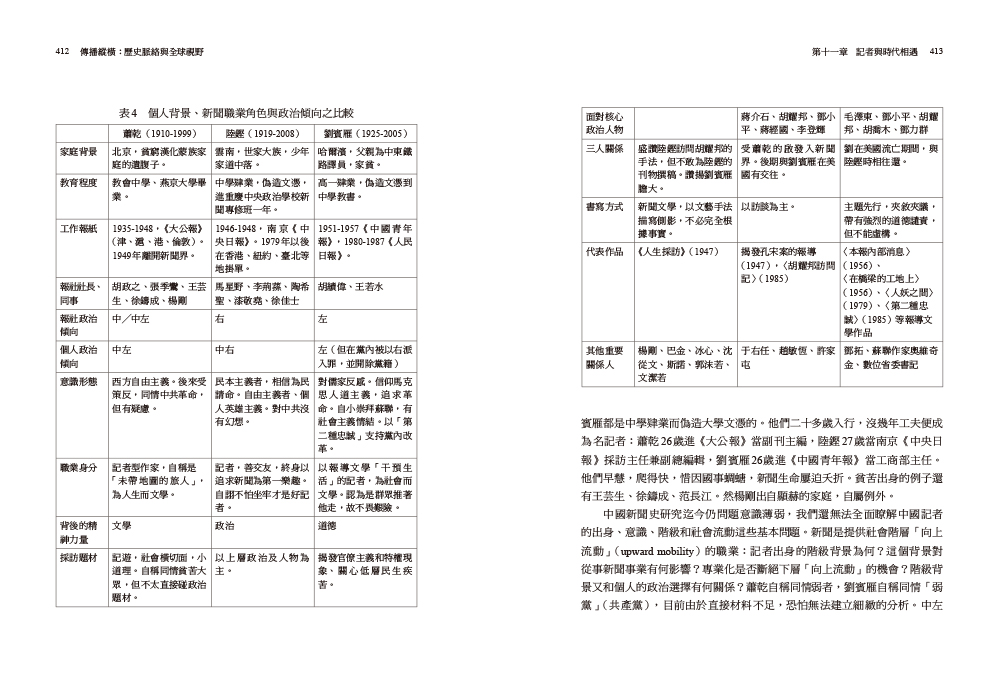

第十一章 記者與時代相遇──以蕭乾、陸鏗、劉賓雁為個案

附錄四 論《大公報》和張季鸞的文人論政

附錄五 他是一個點亮明燈的人──追念徐佳士老師

第三篇 訪談錄:治學經驗拾綴

第十二章 海外中國傳媒研究的知識地圖

第十三章 三十年河東與河西──國際傳播研究再出發

第十四章 以歷史為經,以世界為緯──國際傳播研究的想像力

第十五章 傳播科學和反思的藝術

第十六章 傳播研究的方法論──「跨界」、「搭橋」與「交光互影」

第十七章 社會科學對中國新聞史學研究的啟示與借鑑

第十八章 民國知識人辦報以圖重返政治中心

第十九章 「我這代臺灣學人對於歷史多少是有興趣的」

跋 傳播縱橫──學術生涯五十年

附錄六 門風 會風 春風

做學術工作總會碰到奇特的「書緣」,譬如終身難忘的「友緣」。這種書和朋友不必多,但得到了就一輩子受用。本書以《傳播縱橫:歷史脈絡與全球視野》為名,是受到了米爾斯《社會學的想像力》(Mills, 1959)的啟發。早年求學時期,邂逅了米爾斯,讓我明白了自己想做怎樣的學者,從而建立學術風格與研究旨趣。米爾斯強調,要不斷聯繫個人關懷與公共議題,而且任何重大問題都必須放在歷史(時間)的視野和全球(空間)的架構中考察。他還細緻地刻畫了學者的生活方式、治學的態度,以及開拓想像力的各種方法,最終目的就是要達到學術研究的藝術境界。當時我正在摸索學術門徑,米爾斯不啻提供了一個指南針:原來學術與生命是不應該割裂的,而是彼此活在一個同心圓內,由內向外擴張,連成一脈,個人的心路歷程不斷與社會結構有機互動。

現代學術以問題為中心,縱橫自如,超越學科窄框,卻又論理嚴謹,證據豐富。我曾自許要發展深刻的問題意識,從遠處大處著眼,並發展各種組成的環節與細節,以期以小見大,並願意承擔社會倫理與學術責任。我的學術生涯一直是在國際傳播的領域摸索,以脫胎自博士論文的專著《媒介帝國主義再商榷》(Lee, 1980)發其端,參與了當時備受矚目的「國際資訊與傳播新秩序」辯論。其後三十多年,我的研究分為兩個支流:一是國際媒介對於世界重大事件的新聞建構,以《全球媒介奇觀》(Lee, Chan, Pan, and So, 2002)及一系列單篇論文為代表;二是轉型社會(尤其是中華圈)的媒介與權力結構之間如何互動,以及政治經濟脈絡如何形塑媒介的結構與文化(Lee, 1990, 1994, 2000, 2003; Chan and Lee, 1991),其中若干論文曾擇要改寫為中文,並收錄於《超越西方霸權:傳媒與文化中國的現代性》(李金銓,2004)。近十幾年來,我特別關注國際傳播的知識論和方法論,旨在探討如何從在地經驗彰顯和接通全球視野,一方面具有民族文化的特色,一方面又能提升到普遍性的理論,庶幾與西方學界平等對話(Lee, 2015)。此外,我也對新聞史─特別是民國報刊─發生興趣(李金銓,2008,2013)。

教研生涯四十年,好像剛開始就要結束了。陶淵明在臨命之前,猶且引用《左傳》的話慨歎「人生實難」。像我這樣無足輕重的小人物,在退休前夕更體會到「學問實難」的道理,縱使窮盡畢生之力,欲獲得點滴寸進,也未必有太大的把握。回顧這一段既漫長卻又短暫的歲月,不禁欣喜愧怍交集;欣喜的是一輩子能做自己愛做的事,愧怍的是學海無涯,而生命與才情有限。這四十年,大概有一半時間在美國的明尼蘇達大學,一半時間在香港,因為工作環境的需要,我使用英文寫論文的機會竟比中文多得多。本書收錄的論文,包括國際傳播與新聞史兩個領域,都是過去十年內陸續發表的。在編輯的過程中,想到莊子說的「偃鼠飲河,不過滿腹」,不禁唏噓、悚然而汗顏。

在香港城市大學,我有幸參與了媒體與傳播系和傳播研究中心的創立。2005年開始,無心插柳柳成蔭,又創立了「中國大陸青年新聞傳播學者到訪項目」,至今已有兩百多位學者參加,遍布大江南北各重要高校。他們是當前中國傳播研究的中堅隊伍,有的已成長為學界翹楚。我從《論語》的「友多聞」取義,名曰「多聞雅集」,象徵由「博學多聞」的「新聞人」所成立的朋友圈,彼此互稱「多友」。多友們熔友誼和學術為一爐,已蔚然形成一所風格獨特的「無形學府」(invisible college)。本書書稿承多友張彥武先生鼓勵;李紅濤博士在挪威訪學期間,撥冗閱讀書稿,指出若干錯誤,並改定通用譯名;宋韻雅博士協助文檔轉換,在此一併致謝。

2016年下半年健康突然不合作,生了一場大病。全靠嘉琪無私無怨、無微不至的照顧,正慢慢度過一個一個難關。她原在明大是出色的專業心理醫師,只因遷就我「不安分」的選擇,屢次舉家遷徙於太平洋兩岸之間。與她結褵為終身伴侶,是我畢生最大的福分。在這裡,我也想表達對遠居美國的子女居安、居明,媳佩英,以及孫女以文、以元、以立的思念。我謹以謙卑而感恩的心,把這本書獻給他們。

第一章 傳播研究的時空座標──兼釋「橫看成嶺側成峰」

一、直覺智慧與社會科學

一百多年來,中西文化的問題一直困擾著中國知識界。上個世紀30年代,陳寅恪(2001:285)在審查馮友蘭《中國哲學史》(下冊)的報告說:「其真能於思想上自成系統,有所創獲者,必須一方面吸收輸入外來之學說,一方面不忘本來民族之地位。此二種相反而適相成之態度,乃道教之真精神,新儒家之舊途徑,而二千年吾民族與他民族思想接觸史之所昭示者也。」文化千古事,陳氏炯炯之言絕不過時。這段廣為徵引的名言揭示了中外學說相輔相成的至理,但這種境界對一般學者來說只能心嚮往之。我在中華文化的薰陶之下長大,又接受西方社會科學的訓練,兩頭不到岸,乃敢自不量力,常常思索如何才能彼此融會貫通。慢慢摸索,累積了一些非常粗淺的感想,不妨提出來拋磚引玉,權當本書《傳播縱橫:歷史脈絡與全球視野》的導讀。

中國的人文傳統似乎偏重直覺的智慧,經常寥寥數語下一結論,充滿了洞見,令人豁然開朗,卻不太交代推論的具體過程。宏觀思考喜歡刻畫大輪廓,較少有細部的理解,知其然而不知其所以然。有些直覺的智慧包含豐富而深刻的經驗,例如從《論語》抽出「己所不欲,勿施於人」這句話,不必用抽象邏輯的推演,一般人便能直接領悟,而且立刻了然於心。這是何等了不起的傳統。不過,直覺智慧的話說得太過精簡,往往話中有話,意在言外,有時甚至互相矛盾,亦未可知。例如陳寅恪(2001:262)對於《論語》的蘊旨,有言:「夫聖人之言必有為而發,若不取事實以證之,則成無的之矢矣。聖言簡奧,若不採意旨相同之語以參之,則為不解之謎矣。既廣搜群籍,以參證聖言,其言之矛盾疑滯者,若不考訂解釋,折衷一是,則聖人之言行,終不可明矣。」(見1949年為楊樹達《論語疏證》所作之序)換言之,孔子的智慧博大精深,言辭卻極簡略,是故後人必須以事實參證,在語境下排比,並詳加考訂解釋,始能明白並闡發其層層潛德之幽光,然而各家的解釋也不免互有出入。

倘若將學術比喻為一座金字塔,塔尖當是智慧,塔底是基本材料,社會科學則是介於兩者之間的中層建築。現代社會科學是靠概念、邏輯和證據三部分有機的結合,每篇文章有論旨,有推理,有證據,不僅要知其然,還要知其所以然。一方面,我們把林林總總的材料,用概念化賦予秩序,提升它的抽象度到中觀的層面。沒有概念化的工作,材料就像羽毛亂飛,整合不起來;一團毛線看似紛亂,要是找出線頭,便可以理順秩序,而這個線頭就是概念化。一方面,應該適度降低智慧的抽象層次,一層一層明白解剖,透過嚴謹而細緻的論證,步步推理,嚴謹有序,不能隨意跳躍,最後用證據證偽或證實,判斷論旨是否站得住腳。

我們不妨引用中國人的話語(包括經典、詩詞、成語、格言、隱喻)來闡釋治學心得。這些文化瑰寶描寫人生經驗,總結民間智慧,言簡意賅,字字珠璣,三言兩語,盡得風流。中國文字崇尚簡約,意象豐富,朦朧最美,稱得上最富詩意的形象語言,而詩無達詁,解詩人可以馳騁想像力。但以中文寫起硬邦邦的法律文件,卻暴露出它的邏輯結構不夠嚴謹。傳統上,中國的政令和法律習慣於宣示一些抽象的大原則,然而根據這些原則所制訂的施行細則卻不夠具體而精確。中國人的話語又常常講得太精太簡,語焉不詳,再加上國人就像胡適筆下所形容的「差不多先生」,凡事不求甚解,只借助簡單的直覺揣摩個大概,而且以隨意的方式填補意義的空白,而不訴諸嚴密的邏輯推理,結果難免歧義橫生。許多話語背後,甚至出現意思不同甚至相反的話語,令人納悶而無所適從。

中國人文經典的魅力所在,也許正是這種「道可道非常道」、意在言外的空靈玄妙之意境。但社會科學所道(articulate)者,不是「非常道」,而是可道之「常道」,而且意在言「中」,不是意在言「外」,總是力求明白準確,減少爭辯或誤解的空間。回到「己所不欲,勿施於人」這句話,我們從未懷疑這是顛撲不破的普遍倫理原則。但在特殊的情況下,假若施者之所不欲,正是受者之所欲,則「己所不欲」而「施於人」,便成了兩全其美的讓渡關係。反之,「己所欲,施於人」,有時固然取得兼善雙贏的效果,有時反而變成強人所難,無理霸道,等於好心做壞事。社會科學必須提防抽象的全稱命題,應該建立「條件式」(conditional)的命題,未可籠統「一概而論」。

環顧當今僵硬的學術八股充斥,味同嚼蠟,啃也啃不動,幾乎如千人一面般可憎,使得中國傳統文人小品散文式的學術論文乍看十分清新引人。我十分同情這個心理需求,但竊以為清新小品散文式(light-hearted prose)風格或可偶一為之,切勿成為學術論述(academic essay)的正途。社會科學必須說道理,擺證據,而在最需要循環往復邏輯論證的時候,小品散文式的論文往往以巧妙的比喻、華麗的辭藻輕輕滑溜過去;也就是該凝重的地方,反而以空靈的姿態閃身而過,或語出輕佻浮誇,譁眾取寵,跑野馬,繞花園,卻遲遲進入不了正題。論理透徹而清晰,又有文采,那是可遇不可求的事。文采應是自然流露,刻意追求反而會變成瞭解知識的障礙。一般人但知欣賞其一片縹緲之美,口瞪目呆,卻未必確知作者真正的意思,要是碰到鼎鼎有名的作者,更只能怪自己程度不夠。即使作者經常片面舉例,而不全面舉證,或以偏概全,或引喻失當,或以詞害意,但因為有中國傳統文化的思考習慣為之障眼,一般人也不太仔細推敲其話語是否禁得起邏輯推理和經驗證據的考驗。

許多隱喻和成語鮮活而深刻,但由於「道」不盡同,感性的意象與直覺的智慧必須過幾趟水,轉化成為明白精確的社會科學知性語言,再以嚴謹的邏輯和概念思考解開謎團。大致說來,要經過三道考驗。首先要剝解話語裡一層包一層的意思,縮小並明確其語義,語義的維度具體化以後,比較不易歧義叢生。其次,確定不同話語的局部適用範圍,使它不能漫溢到範圍之外。最後,裁斷並安頓不同話語之間的關係,舉例言之,設若有兩種不同的說法(成語、預設、論述),必有四種可能的邏輯關係,四者必居其一:(1)兩說都錯;(2)兩說互相排斥,若甲說對,則乙說必錯,反之亦然;(3)在不同的語境或條件下,兩說俱言之成理;(4)兩說互相支持,唯解釋力不同,以其中一說為主,另一說為輔。

經過這樣嚴格的轉化與發展以後,許多熟悉的形象話語──例如從較具體的「三個和尚沒水喝」、「百犬吠聲」、「遠親不如近鄰」,到較抽象的「物以類聚,人以群分」、「好事不出門,壞事傳千里」、「利令智昏」、「曾參殺人」──當可在社會科學許多領域的實驗和觀察中(例如社會心理學的「社會順從」)獲得證實或證偽,凝成更細緻的普遍通則;一方面條理分明,確定該原則在「特定條件下」的真偽,而不是以朦朦朧朧的話含混過關,另一方面則提升它的概括性,超越特殊時空的侷限,更有力解釋現代的社會生活。

一流的學者必有一流的直覺,但是這個直覺不是普通人的直覺,而是透過嚴格訓練和長期耕耘所獲得敏銳而深刻的學術洞察力。以禪修三境界為喻,初修時只簡單體會到「見山是山,見水是水」的狀態(正);繼而進入複雜的懷疑階段,以致有「見山不是山,見水不是水」的反應(反);最後返璞歸真,攀升回轉到另一個高度,回歸到「見山是山,見水是水」(合)的清澄之境。為了方便敘述,我姑且歸類為「一般直覺」(ordinary intuition)與「深刻直覺」(profound intuition)兩種。「一般直覺」指多數人從日常生活經驗中所獲得第一層次的直覺,但憑感覺、習慣、類比和附會瞭解事物,親切熟悉,而顧不得周密的邏輯和證據,有類於社會學家墨頓(Merton, 1972)說的「熟悉知識」(acquaintance with)。「深刻直覺」則是指學者歷經了系統觀察與分析所得到的洞見,他們經過肯定(learning)、否定(unlearning)、再肯定(relearning)的過程,浸淫提煉,沿著陀螺盤旋到居高臨下的第三境界,獲得類似墨頓說的「系統知識」(knowledge of)。換言之,他們經過正反合的辯證三部曲,先放棄狹隘武斷的絕對觀,再放棄漫無紀律的相對觀,然後在高處確立自己的位置和世界觀。

對學者而言,「一般直覺」誠然可貴,卻不足為憑。但如何能夠培養「深刻直覺」的境界呢?章學誠(1738-1801)說:「學者不可無宗主,而必不可有門戶。」用現代的語言來詮釋,就是「一門深入,觸類旁通」。學者須得在慎思明辨以後,選擇一個適合自己才情與脾性的學術範式,從中汲取豐富的思想資源。我開始教書時,施蘭姆(Wilbur Schramm)先生講了一個故事勉勵我。他說,當年在哈佛大學有兩位傑出的博士生,一時瑜亮,他們的導師(諾貝爾獎得主)預料其中一位將來的成就會更大,因為他的選題更好,「插頭可以通入更大的電流(範式)」,頗有中國話「海納百川」的意味。所謂「入乎其內,出乎其外」,這是一條老生常談卻平實可靠的途徑。唯有先鑽進一個範式內部辛勤耕耘,精進不已,摸透它的門路、風格和方法以後,才有可能跳出那個範式來談超越、轉化或更新。

著名的科學史家孔恩(Kuhn, 1970)說:「須先做傳統者,才能做創新者。」這是極為精闢的警句。創新談何容易?多數人都是傳統者,創新者終歸是少數人。但科學家的創新沒有簡單的捷徑,無法取巧,更不是平地忽然一聲雷響,還得老老實實穿過傳統的軌道,隨著範式的基本預設、解釋和範例,周而復始,從事枯燥的思考和實際操作,久之從各種累積的「例外」中發現既有範式的破綻,於不期然間突然靈光一現,深有所悟,驅使最有創意的科學家去改變原有範式的若干核心預設,提出嶄新而有效的思路或方案,以解決懸而未決的理論問題。其結果,新範式建立,不僅超越或推翻原有的範式,而且全然翻新整個學術社群看問題的視野。孔恩的卓見未必直接適用於人文學科與社會科學,卻深富啟示的間接意義。俗話說,堡壘內部出來的敵人最可怕,因為只在塔外觀望徘徊,必定無法探究塔中的堂奧。一味好高騖遠,不肯深入一門,表面上好像東西南北什麼都懂,其實只能淺嘗輒止,囫圇吞棗,或氾濫無歸,文章即使寫得再花花綠綠,除了拾掇「此人說,彼人說」以外,實無所見。外行人看看熱鬧罷了,但內行人要看的還是門道。

現代學術不光為了培養以引經據典為炫耀的「活動書架」,也要傾聽可能發展出創造力的內在聲音。而經典經過互相排比、解構與重構,置之不同的現實語境,當可獲得嶄新的理解。學者若修持達到清澄「深刻直觀」的境界,必已培養了一套完整而深邃的方法看問題,具備敏銳而獨特的洞察力。他們洞察整體與部分的關係,發現問題之間所存在的漏洞,而又能跳出既有的框框進行創意思考,把握機先,提出解決問題的想法或方案。他們不僅嗅得出問題的重要性和精微處,也有能力把一般的直覺轉化為社會科學的語言與思維方式。這樣的學者由於有自信,已經建立自己的風格與視野,知道自己所站的位置,故能觸類旁通,不囿於門戶之見,願意與其他不同的立場從容對話。對話是互相切磋,適度容納異說,截長補短,而不是無條件投降。在這種境界上,中國直覺智慧與社會科學可以互通互證,要是搭配得宜,從形象表述轉化為抽象思考,簡直佳偶天成。結合成功與否,取決於三種特性:一是敘述性,概念能夠準確充分描述經驗實踐和日常話語;二是解釋性,概念層次井然,刻畫複雜的面相,推斷因果關係,並賦予意義;三是普遍性,從具體、個別而有限的經驗提升到理論概括的高度,可以跟西方的學術平等對話。對整個中華學術社群來說,這是一項巨大的共同挑戰,也是潛在的重大創新,值得大家勇敢而耐心摸索。

社會科學是從西方傳入的,在華人社會的發展時間尚短,道路崎嶇。傳播研究尤其年輕,尚未定型。向西方學習是必經之路,但在此關鍵時刻,必須趁早提醒自己:一方面追求專業的嚴謹規範,一方面謹防落入過度專業化而畫地自限的陷阱,以致異化為技術化、碎片化、孤島化的窠臼。理論範式學到一定程度之後,便要深刻反省哪些對母社會、母文化是適合的,哪些是不適合的。最後,一方面要超越西方的話語霸權和文化霸權,一方面也要警惕「義和團式的學術民族主義」借屍還魂,而切切實實發現真問題,拿出具有文化特色的重大業績,回饋給西方乃至世界的學術圈。等到哪天我們有這樣的實力和業績,便足以和西方平等對話。在我的心目中,長期「對話」比短期「對抗」更重要,即使需要「對抗」也是為了達到「對話」的目標。為此,我們得有心理準備,對話不是天賦的資格,而必須具備相應的學術資本,所以這是一條漫長的道路,有賴幾代人不懈的努力,不斷建立並充實多元多樣、活潑豐富、自由獨立的學術社群。但現在還言之過早。

二、知識的社會建構

接下來,我想以蘇軾(1037-1101)的〈題西林壁〉為引子,說明我對社會科學的一些看法,以提供本書導讀的綱領。這首千古名詩共四句,只有二十八個字,卻栩栩如生描寫了無窮的審美意象。這個審美意象竟暗合了社會科學的邏輯意蘊,通透而具體,實在是中國直覺智慧的極致:

橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。

不識廬山真面目,只緣身在此山中。

以此出發,我準備從現象學的角度探討國際傳播與新聞史的三個關鍵問題:(1)有沒有絕對的真實,社會建構的觀點提供什麼啟示?(2)局內人的觀點與局外人的觀點有何利弊得失,如何互相滲透?(3)如何觀察經驗世界的常與變,同與異?這三個問題其實息息相關,渾然密不可分,分開來是為了討論的方便。這三個問題都涉及知識論和方法論,在大方向上,我的淺見最初甚得社會學領域的現象學家諸如柏格(Berger,1963; Berger and Luckmann, 1967; Berger and Kellner, 1981)、拉克曼(Luckmann, 1978)以及塔克曼(Tuchman, 1978)等一脈的啟發,但後來轉益多師,許多具體影響的來源已不復辨識。我在本文對第一個問題的討論稍多,第二個問題略簡短。第三個問題,系統論述似不多見,所以特意在這方面多所著墨,並以實例反覆論證,千祈方家高明不吝教益。

多重社會真實的建構

我先從蘇詩第三句講起。「不識廬山真面目」,然而什麼是「真面目」?中國國畫往往寫意多於寫實,人們看廬山是重意抑或重實?要是廬山的「實體」可以完整而全面呈現,有誰得而識之?西方哲學經常設定上帝為真知和全知的造物主,以此論斷人類的有限性,從而建立各種理論論述。佛教也說,佛陀覺己覺人,超脫六道輪回,而眾生執迷不悟,因貪嗔痴而無明,觀看事物和體驗人生直如「瞎子摸象」,只看到表面,看不到本質。「瞎子摸象」的故事出自《長阿含經》第十九卷,記敘十分生動:

時,鏡面王即卻彼象,問盲子言:「象何等類?」其諸盲子,得象鼻者,言象如曲轅;得象牙者,言象如杵;得象耳者,言象如箕;得象頭者,言象如鼎;得象背者,言象如丘阜;得象腹者,言象如壁;得象髀者,言象如樹;得象膊者,言象如柱;得象跡者,言象如臼;得象尾者,言象如緪。各各共諍,互相是非,此言如是,彼言不爾,云云不已,遂至鬥諍。時,王見此,歡喜大笑。爾時,鏡面王即說頌曰:「諸盲人群集,於此競諍訟,象身本一體,異想生是非。」

在這個故事裡,鏡面王是大徹大悟的佛陀化身,具有直觀世界本真的神通,故曰「象身本一體」;但眾生凡人猶如諸盲,沒有這種神通,摸到象的一小部分(鼻、牙、耳、頭、背、腹、髀、膊、跡、尾等等),便自以為是大象的全貌(如曲轅、如杵、如箕、如鼎、如丘阜、如壁、如樹、如柱、如臼、如緪),於是爭訟不已,乃至「異想生是非」(張冀峰,2016)。看「廬山真面目」譬如瞎子摸象,即使廬山有完整的物質存在(material existence),人們的感官和認知受到嚴重的侷限,不管身處山內或山外,觀察到的圖景永遠是局部的和片面的,而無法窺其全貌。縱然借助最新的科學儀器,例如衛星定位和航空拍攝,也必然牽涉角度和位置的問題,橫側歪斜,遠近高低,都會影響取景的不同。

這裡先舉一個國際傳播的研究案例,庶幾賦抽象的闡述以具體感。2017年轉眼已是香港回歸二十周年。1997年香港回歸,允稱舉世重要的「媒介事件」,吸引了數千名各國記者前來採訪。當時,我和同事陳韜文、潘忠黨以及蘇鑰機(Lee, Chan, Pan, and So, 2002)深度訪問76位來自八個國家和地區的記者,並針對他們的報導(包括報刊和廣播電視新聞,共計3883篇)做了詳盡的話語分析,以抽絲剝繭的方式歸納其「意識形態束叢」(ideological packages),進而聯繫新聞視角到各國的國家利益與外交政策。當時冷戰剛剛結束,各國記者感興趣的是中國,而不是香港。新聞報導占據各種光譜,形成一場意識形態的話語角逐:

◆中國強調,香港回歸洗雪了自從鴉片戰爭以來一百五十年的民族恥辱,因為鄧小平的改革開放及其高瞻遠矚的「一國兩制」政策,香港回歸成為可能。(冷戰期間,香港是中國對外的主要窗口,它能夠保持現狀,是因為毛澤東定下「長期打算,充分利用」的政策方針。)香港和臺灣的報導以「文化中國」沖淡「政治中國」的調門。

◆英國媒介緬懷昔日帝國的榮光:英國打下良好的基礎,香港從一個荒涼的漁村變成國際都會和金融中心,這是「具有英國特色的中國人成功的故事」。但報導絕口不提鴉片戰爭,反而諷刺香港的難民源自動盪的中國。英國建構的話語,完全符合它離開殖民地時一貫的口徑──「我們給世界帶來文明」──正是薩依德(Said, 1993)所揭櫫的典型「東方主義」。

◆美國報導惋惜「東方之珠」送入「虎口」,英國人離開以後,唯美國有力量和道義責任挺身護衛香港的「自由民主」與生活方式。美國既非宗主國,憑什麼干預香港事務呢?沒有別的,就是國際霸權的意識形態在作祟。

◆澳大利亞的報導呼籲要採取獨立於華盛頓和倫敦的外交政策,但易說難行,媒介報導充滿了反對中國的偏見,幾乎與美國無異。此外,大量香港移民進入加拿大,中文成為英語和法語之後的第三大語言,加國媒介聲言香港回歸直如國內新聞的延長。

◆日本最關心的是經濟,不是政治──香港能否繼續穩定,有利於其商業利益?自由民主本非主導日本外交政策的基本原則,日本媒介以第三者旁觀的角度報導中美英的爭執,自己盡量不介入其中。

從現象學的角度,這個案例闡發了六層意義,以下逐一討論。第一,移步換景,看到的景觀就不一樣。遠近高低各不同,難道遠的對,近的就不對,高的對,低的就不對?顯然不是。無論在時間上或空間上,遠看近觀各有長短:看得遠,輪廓清晰,細節模糊;看得近,細節清晰,輪廓模糊。太靠近的歷史有太多的遮蔽,不容易看清真實,就是這個道理。所謂境由心造,一樣山水多樣情,對於外在客觀景物的理解,往往是內在心理活動的投射,而又涉及觀察者的處境及周遭的條件──這是主觀和客觀交融互動的社會建構,即是「互為主觀」(intersubjective)的過程。世間沒有絕對客觀的單一真實(reality,或現實),而是由各種詮釋社群從遠近高低的角度,建構「成嶺」或「成峰」的多重真實(multiple realities)。因此,我常覺得社會科學沒有絕對的對,也沒有絕對的錯,觀察的角度和位置不同,得到的結論往往也有異。