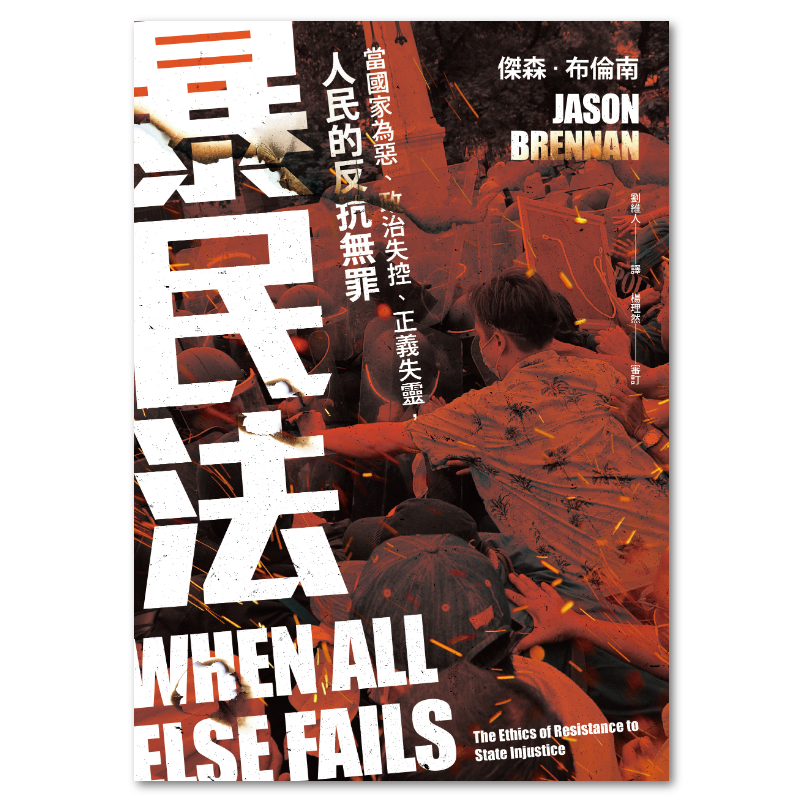

暴民法:當國家為惡、政治失控、正義失靈,人民的反抗無罪

原書名:When All Else Fails: The Ethics of Resistance to State Injustice

出版日期:2020-06-03

作者:傑森‧布倫南

審訂:楊理然

譯者:劉維人

印刷:黑白

裝訂:平裝

頁數:288

開數:25開 長 21×寬14.8×高1.85

EAN:9789570855418

系列:Big Ideas

已售完

我們有權反抗、使用暴力、顛覆法律。

這,是在法律之外的另一種「法」。

《反民主》作者又一震驚世人的煽動之作!最狂的哲學書!

政府怎樣對你,執法者怎樣對你,你就有理由怎麼對待他們?

這是一本危險的書。

傑森•布倫南說:「政府代理人並未享有特殊豁免權,如果他們做了壞事,我們有第四種選擇:反抗他們。」且他們的「道德特權並沒有比一般人更多」。他以清晰的邏輯挑戰大眾認知,為我們辨明:在某些危急時刻,人人都能夠,也都該反抗、抵禦過度延伸的制度與國家暴力。

人們普遍認為,政府、政府代理人和政治人物擁有某種魔法防護罩,人們有義務遵從他們頒布的規則,即便那是殘暴且不道德的。人們普遍也認為,無論原因為何,使用暴力就是有罪,即便不使用暴力反制將帶來慘重後果。

但我們難道沒有反抗的權利嗎?

暴力真的就是錯的、不能作為反抗的手段嗎?

你以為,在自由民主的國家,人民只能以非暴力的方式反抗嗎?

不,傑森•布倫南告訴我們,反抗、暴力、顛覆的確可能成為最終解決方法,且在道德上絕對站得住腳。當你看到警察毆打手無寸鐵的老百姓,你可以襲擊警察;發現政治人物為私利做事,你可以砸毀其辦公室;發現政府危害國民時,所有人都有權利朝總統府扔汽油彈。

《暴民法》告訴我們,反抗並非受禁止事項,暴力則是合理手段。任何擁有政治權力的人,就連政府自身,為惡時的罪孽也與平民無異,人人得而誅之。

我們在何種境況下有權成為「暴民」?

在哪種情況下有權顛覆法律,遵循法律之外的「暴民法」?

反抗與否總有衡量的基準,傑森•布倫南以鋒利的哲學之刃,為我們切開人們最懼於談論、情感上迴避的危險議題。

專文導讀

朱家安(哲學哲學雞蛋糕腦闆)

葉浩(政治大學政治系副教授)

(依姓氏筆畫排序)

各界推薦

Super Y超級歪(YouTuber)

Zen大(時事評論員)

巴毛律師

朱家安(哲學哲學雞蛋糕腦闆)

呂秋遠(律師)

高宏銘 (律師、法操司想傳媒創辦人)

陳方隅(菜市場政治學共同編輯)

陳信聰(公視有話好說製作人兼主持人)

黃益中(公民教師、《思辨》作者)

葉浩(政治大學政治系副教授)

楊貴智(法律白話文運動站長、律師)

蔡慶樺(作家)

(依姓氏筆畫排序)

作者:傑森‧布倫南

專業領域為政治、哲學與經濟。著述豐富,目前已出版十本書,包括《投票的倫理》(The Ethics of Voting)、《為什麼不是資本主義?》(Why Not Capitalism?)和《自由意志主義》(Libertarianism),《無限制的市場、義務投票和自由主義的簡短歷史》(Market without Limits, Compulsory Voting, and a Brief History of Liberty)一書的共同作者。

審訂:楊理然

加拿大亞伯達大學哲學博士,交大兼任助理教授。學術專長為倫理學、政治哲學與美學。偶爾會在《沃草烙哲學》發表文章。信箱:li.ran.yang.tw@gmail.com

譯者:劉維人

自由譯者,不專業的冷知識宅宅。喜歡英美哲學、自然科學、社會科學、桌遊、酒。譯有《超級英雄是這樣煉成的》、《世界上最完美的物件》、《被誤讀的哲學家》、《反民主》、《品味這件事》等。

目次

導讀一 不管您是誰或誰的誰,落實零時差的正義是一種道德義務? 葉浩

導讀二 讀《暴民法》的三種方法 朱家安

引言

第一章 第四種選擇:反抗

第二章 防衛倫理學

第三章 政府權威性論證

第四章 其他支持特殊豁免論的通用論證

第五章 勇敢說不

第六章 為了搞破壞而刻意撒謊

第七章 法官的正義

第八章 一定要反抗嗎?

結論

誌謝

注釋

參考文獻

導讀一(節錄) 不管您是誰或誰的誰,落實零時差的正義是一種道德義務?/葉浩(政治大學政治系副教授)

江洋大盜與東廠錦衣衛

開卷愉快,為了確認您就是作者布倫南預期的讀者,請先試想以下兩個常見武俠場景:(一)江洋大盜正凌虐手無寸鐵且不會武功的普通百姓,正當刀往人的脖子砍時,突然出現一位蒙面俠,瞬間讓盜匪的人頭落地;(二)東廠錦衣衛正追殺忠良並對其妻女施暴,突然出現一位蒙面俠,「咻」地一聲讓幾位朝廷爪牙全倒下。您是否對這兩個不同的場景都感到痛快,覺得道德良善、公道真理全都回來了?抑或,您認為盜匪的確該就地正法,但身著官服的人則不該如此?

若是後者,那恭喜了,本書幾乎是為您而寫!因為作者認為,當一個正在施虐、霸凌或進行不義勾當的人是普通百姓時,多數人會義憤填膺並願意主動上前阻止,但如果現行犯是總統、國會議員、各級官僚或軍警,「人民會卻出於各種原因,認為政府或政府代理人做這些行為時,我們應該讓他們得逞」—特別是在民主國家,制度「雖然允許我們事後抗議,甚至要求我們必須抗議,卻又說我們不能自己出手阻止」(頁四一)。《暴民法》這本書的用意是為了指出,這種矛盾其實是一種道德思考上的謬誤。

請注意前文的「各種原因」這四個字。是的,布倫南將會盡他所能在本書討論支持上述差別對待的各種可能理由,雖然焦點是放在「社會契約論」(Social Contract Theory)之上。作為現代憲政民主思想起源的社會契約論,基本上主張「國家」(state)乃一群生活在缺乏政治權威的「自然狀態」(state of nature)的人們,因為受不了沒有政府、法律的諸多不便或危險才自願組成的。換言之,人們是為了想過更好的生活,才想到必須集體放下手上用來自保的各種武器或資源,進入一個有政府的社會。這是一種工具理性,或說一種交易,亦即以忠誠守法來換取人身安全和各種自然狀態下不可能擁有的保障。

職是之故,活在國家統治下的人們對政府存有一個必須善盡守法的「政治義務」(political obligation),政府也必須提供相應的保障,也就是通常會寫入憲法當中的「根本權利」。西方當前的所有民主理論,不管是直接或間接民主、代議或參與式民主,還是作為彌補兩者缺失的審議民主乃至公民投票,基本理據皆源於此。

《反民主》之後的思想試驗

不久前才以《反民主》(Against Democracy)一書而聲名大噪的本書作者,選擇批評民主制度的思想基礎固然不讓人意外,不過,在本書他卻策略性地退了一步,採取另一種攻擊角度。此前,布倫南高喊政治又不是詩歌或藝術,所以別跟人們說民主是為了彰顯「道德平等」、「人性尊嚴」之類的內在價值,重點在於政治能不能有效、迅速地解決現實問題,讓人的生活過得更好—結果才是一切。這次,他以退為進,高舉「道德平等」作本書所有論點的邏輯支撐,也就是以對手深信的核心價值反駁對手的所有理由。

寫作風格本來就邏輯犀利且幽默,甚至帶點挖苦的布倫南,採取這樣的論證策略肯定更能發揮特長,絕不會讓喜愛觀看近身肉搏論戰的讀者失望。布倫南仔細地想過所有支持對普通老百姓與政府代理人的差別待遇的立場,並通稱這些說法為「特殊豁免論」,再一一反駁。回到這篇文章第一段的兩個武俠場景,如果讀者有異議,並不認為它們可以相提並論(畢竟行不義之事的人身分不同),布倫南歡迎大家對號入座,讀一讀他怎麼以邏輯拆掉各位持反論時坐的那張椅子。

布倫南於本書的「反駁」,其實是一連串比那兩個武俠場景更加精心設計的案例,若以哲學術語來說,則是「思想試驗」(thought experiments)。他意圖讓讀者理解,所有涉及了不同官、民身分差異的案例,進一步探究其各自的邏輯或比較基礎之後,會發現那些差異根本不足以讓我們以不同的方式待之。本書充滿了各種思想試驗的提出與比較,但萬變不離其宗,一切的核心就是布倫南所謂的「道德平等論」:

正當護衛自我或他人免受政府代理人傷害的條件,與正當護衛自我或他人免受平民傷害的條件相同。(頁四二)

簡言之,任何對我們的不公不義或傷害,不管施予者的身份是官員或百姓,真正的「道德平等」意味著我們可「以其人之道,還治其人之身」

值得一提的是,在作者眼裡,遲來的正義不算正義,面對不公不義或傷害,必須當場立即還擊。針對性強一點地說,他認為民主制度幾乎確保了許多不公不義的情境,而以法律方式或任何符合憲政體制的事後追究、平反,根本永遠不會來臨!

即使讀者的立場看起來像和作者相同,他也有悄悄話想單獨對讀者說,那就是:落實真正的道德平等,意味著您本人有責任去阻止正在違法使壞的政府代理人,而手段包括取出隨身攜帶的那一把槍,立刻擊斃凌虐無辜百姓的警察。

是的,閱讀這本書的讀者不能袖手旁觀,而是必須馬上採取實際行動阻止違法警員。因為根據布倫南的說法,那是我們的道德義務,或根本就是每個人的「本分」(duty)……

導讀二(節錄) 讀《暴民法》的三種方法 /朱家安(哲學哲學雞蛋糕腦闆)

哲學家思考一般人不習慣思考的東西,這是為什麼在日常對話裡提起哲學問題相當危險。

試想吃宵夜的時候你朋友嚼著甜不辣,抬起頭來猛然一句:「所以我們真的能確定我們感知到的是真的嗎?有沒有可能你和甜不辣都只是我的幻覺?」

這時候你能確定的恐怕只有,這位朋友不是伴你宵夜的最佳選擇。

身為哲學家,本書作者布倫南特殊之處在於,他的研究和主張,就連道地的哲學家看來,也相當危險。

在二○一八年引進中文版的《反民主》裡,布倫南論證民主沒有內在價值,只是生產公平、明智政治決策的工具。因此若選民素質低落,恐產出減損他們自身權益的決策,我們有正當理由換用其他「看起來不太民主」的工具來決定社會的未來,例如把投票權集中在少數人手上的各種「知識菁英制」。

在這本《暴民法》裡,布倫南論證庶民在一些情況下不但可以反抗政府,還可以動用暴力。想像一下:你看見警察攔下車輛,叫駕駛下車趴下,接著掏出警棍毆打沒有反抗能力的駕駛,你眼見駕駛已經濺血,而警察卻針對頭部等要害痛毆他不打算停手,附近也沒有其他人,要阻止駕駛被打死或重傷,唯一的機會就是當下用物理手段阻止警察。布倫南認為,在這種情況下,你在道德上有權利使用暴力制伏警察,甚至殺死他,來阻止駕駛繼續受到無謂的傷害。(當然,你有權利做某件事情,不代表你能成功辦到,布倫南也提醒大家,一件事情有多道德,跟一件事情有多明智,是兩回事。)

布倫南的文字明確,論證完整,解說周到,幾乎不預設哲學背景,再加上流暢的譯筆,讓這本書成為結論令人髮指,但推論過程可口的作品。或許有些人光是閱讀上面幾段文字,都覺得布倫南妖言惑眾、這本書根本應該查禁。我認為,這種人反而特別適合閱讀和挑戰此書。哲學的世界沒有白吃的午餐,愈是驚世駭俗、違反常識和直覺的結論,愈需要堅強的論證來支持。持有完全相反立場的讀者,最有動機和潛力秉持批判的眼光來閱讀布倫南的論證,體會最大的思辨樂趣。

現代政府依然濫權

警察等「政府代理人」濫權、暴力傷人,這在現代社會不是什麼奇聞異事。在國民黨專政的漫長歷史裡,軍警對付政治犯和異議人士,侵犯人權來鞏固政權。解嚴之後,依然時有公務員違法調查、刑求、使用不必要的暴力的新聞,二○一四年三月「三二三占領行政院事件」裡,抗爭者遭員警毆打流血的照片,我至今歷歷在目。即使在不那麼「暴力」的例子裡,政府人員不照法令行事、警察在事件現場阻止記者採訪,更是時有可聞。

從二○一九年三月開始,至今已經持續超過一年的香港「反送中」運動,也提醒我們國家機器的能耐。在香港民眾與政府衝突最激烈的時候,網路上隨處可見警察單方面毆打民眾至流血的照片和影片。當然,有時候警察動用暴力,是為了應付部分動用暴力的抗爭者,但這依然無法合理說明那些無端受到警察挑釁和攻擊、被制伏後受毆打、被失蹤、遭受性暴力甚至死亡的報導。當警察使用暴力,似乎多半情況都可以自我辯解說是執法所需,在這種情況下,人民能怎麼辦呢?

政府會濫權,這是事實,而問題則是社會該如何阻止濫權。當然,比起專制政體裡的人民,民主政體裡的人民通常有更多機會「和平改造」政府,而民主政府也更容易回應人民的願望、需求和異議。

然而,民主政治的改變雖是長久之計,但也曠日廢時。若政府濫權的事實化為揮舞的警棍或上膛的槍械擺在眼前,就算後續有立委質詢、監察院調查,也無法即時阻止不幸,身為一般民眾,如果我們有能力辦到,道德是否允許我們動用必要的武力來阻止濫權?這是布倫南在本書要處理的問題,這個問題不但哲學,而且現實。

反抗的權利

大部分人都認為暴力不好,但很少有人會主張,人不管怎樣都不可以使用暴力。如果你遇上,或目擊別人遇上急迫危險,你合理判斷只有暴力對待行兇者能化解危機,人們多半會認為,那麼,暴力縱使不理想,卻也是沒辦法的事。在這種情況下,大家可能不至於認為你有義務行使暴力來避免危機,但應該會認為你有權這樣做。

然而,在上述案例裡,若將行兇者換為警察,許多人的判斷會改變。同樣是壓制並毆打手無寸鐵的人,當動手的人穿著警察制服,守序善良的公民們更可能認為,即使眼見被打的人有生命危險,而暴力介入是救命的唯一手段,旁人也不該這樣做。

布倫南用「魔法防護罩」來形容這種對比:即使在同樣情況下執行同等的暴力,比起一般人,政府和政府代理人似乎有某種豁免權不受暴力反抗。布倫南不同意這種豁免權的存在,他主張不管是誰都有權動用必要的暴力來避免危機,不管促成危機的人是綁匪還是警察都一樣。在布倫南的「道德平等論」底下,政府代理人不具特殊豁免權,應該在道德上和一般人受同樣對待。這個結論值得注意,因為若布倫南是對的,眼見手足被港警毆打濺血的香港人,為了阻止國家暴力,在道德上甚至是允許殺死警察的。

布倫南的立論明確,舉例具體,推論過程完整可見,不過就如同其他所有哲學作品,這不代表你就該接受他的想法。一邊閱讀,一邊思量作者的說法是否合理,是享受哲學的主要方式之一。以下我介紹幾種進一步「使用」這本書的方法,希望協助讀者進行有趣的理解和思考……

引言

危險的哲學

西方哲學其實不是從蘇格拉底開始的,不過反正他已經變成某種創世神話了。蘇格拉底是個討厭鬼。他會四處去挑戰雅典城內最有智慧的人,證明他們其實連自己專業領域裡看似簡單的問題都答不出來。虔誠的人不知道什麼是虔誠,公正的人不知道什麼是公正。我們對於自己想當然耳的事其實一無所知,甚至無法證明自己的基本假設是對的。

雅典人當然不喜歡他幹這種危險的事,於是把他殺了。哲學不只對哲學家而言很危險,對其他人來說也很危險。

哲學挖出隱而未顯的想法,揭露我們忽視的矛盾。很多看起來必定如此之事,仔細一想皆未必如此。很多時候,我們的核心信念不過是一團亂麻。

我們想要理清亂麻的時候,可能會犯下危險的錯誤。有些國家即便到了今天,都還受哲學家過去犯的錯誤所害。

但與此同時,如果不往前探索,不改變我們的道德觀,人類就不可能進步。總體來說,如今我們的生活比一千年前的祖先更好,社會也更為正義。我不想把所有,甚至大部分的功勞歸給哲學家,但他們的確做出了某些貢獻。例如我們現在已經不再把政府代理人視為神任命的領主,而是視為人民的公僕。

如今我們也把地球上的每一個人視為同一個道德社群的同胞,不再像大部分的祖先那樣,認為自己的道德不需要去管那些「野蠻人」。我們也了解到,政府領導人和平民在道德上基本上是平等的,適用相同的道德標準。

哲學經常會處理危險的問題。例如世界上有沒有神?人類的生命權從哪一刻開始?我們擁有哪些權利,這些權利有多強,在什麼情況下可以被政府或其他人推翻?戰爭需要遵守哪些原則?為什麼性侵、偷竊、殺人是不對的?成為道德受體(moral patient,我們對其擁有道德義務)的條件有哪些?形成道德主體(moral agent,承擔道德義務者)的條件又有哪些?人類、動物、植物的生命有什麼價值?什麼時候可以使用暴力,暴力在什麼時候有正當性?

這些問題之所以困難的原因之一,就是我們大部分人在這些問題上的信念與直覺,往往自相矛盾。大部分人對這些問題的答案,都蘊含了某些自己應該不會接受的看法。

例如生物倫理學家彼得.辛格(Peter Singer)問過讀者,為什麼你相信人類擁有某些牛沒有的權利。大部分人的答案都是「嗯,人類有自由意志,牛沒有」、「人類的智力高到足以擁有權利,牛沒有」之類。辛格進一步問道,所以你認為我們可以拿嚴重智能障礙的人進行任何醫學實驗,或者吃掉他們囉?反正他們不具備擁有權利所需的特質嘛?上述這種說法當然會讓許多讀者很不舒服,但我們必須要有這種不舒服,才能進一步思考權利從何而來,以及權利屬於那些人事物。

這本書也提出了一個相當簡單,但可能很危險的觀點:在面對平民時,你擁有多少自衛和保護他人的權利,在面對政府代理人時,你就擁有同樣程度的權利。保護自己和他人不受政府代理人所侵害的道德原則,和保護自己和他人不受平民所害的道德原則是完全一樣的。即便政府代理人是根據自己的職位做出符合法律的惡行,此時依然與民同等。而我主要的論證方式將指出,沒有其他健全(sound)的道理,可以對這個問題採取其他立場。

本書的論證可以推導出某些直截了當的危險結論。如果我的論證正確,就表示警察對你執法過當或試圖以不成立犯罪的罪名逮捕你的時候,你可以自衛。同時這也表示,政府職員可以顛覆同事或長官的不公不義行為。而且如果政府代理人會以不公不義的方式使用你的資訊,你就可以欺騙他們。

不過,推論時要小心。

我的論證是在討論自衛與保護他人。霸凌者推你的時候你出手反抗,叫做自衛。兇手試圖搶劫時你阻止他,叫做保護他人。但如果在事發一年後,你在霸凌者或搶劫者沒有傷害他人的時候去打他們,那就不叫自衛或保護他人,而是報復或私刑。本書沒有討論私刑,它和自衛是兩碼子事。

我們在最近幾年,可能都看過了警察過度執法的影片。我的確認為旁觀者在某些情況下有權使用暴力,甚至有權使用致命武力來阻止警察施暴或殺害平民。但如果你在事過境遷之後主動攻擊施暴的警察,就變成報復或私刑了。這並非本書要辯護的對象。

另外,自衛不同於革命或暴力社會變革。本書討論的原則,只涉及我們可以用什麼方法保護自己或他人不受直接的不正義威脅。我並沒有論證是否應該用暴力、顛覆、欺騙的方式,來改變政府形式、統治者、法律、司法系統。

本書是一本哲學書,不是自衛手冊。我建議各位在套用本書觀點時,要特別小心謹慎。首先,我的說法可能是錯的(我自己不這麼認為,但事實上有可能)。其次,即便我的說法沒錯,我們在激情之下往往也很難正確套用道德原則,而且你自己也可能會犯錯。第三,雖然我認為我們有權行使某些防禦性行動,但政府肯定不會同意。例如我認為,道德允許我們在羅德尼.金(Rodney King)這類事件中阻止警察。但我們介入時,警察可能會暴力回擊,而且介入的人可能會吃上官司,甚至被殺。有些時候,現實會讓道德上允許的事情變得有勇無謀。

哲學的某些任務,是用批判的角度檢視我們最基本的假設,看看它們是否禁得起推敲。但這幾乎一定會讓人火大。

有些時候,原本看來只會出現在象牙塔裡的東西,會突然出現在政治上。哲學家在二十世紀後半葉,曾爭論刑求是否一定是錯的;如果我們在「定時炸彈」思想實驗(ticking time bomb)中用刑求的方式從恐怖分子那裡逼出炸彈的資訊,那麼我們的行為也許就是可受允許或情有可原的。後來有一天,美國開啟了一場「反恐戰爭」,於是上述這些討論突然變得一點也不象牙塔了。

「電車問題」(Trolley Problem)如今也走入了現實。哲學家菲莉帕.富特(Philippa Foot)在一九七八年想出了這個問題。她先提問,如果一輛失控的火車即將壓死五個人,你當下唯一的選擇就是拉動一個開關,讓火車開往另一條軌道去撞死一個人,你應該拉開關嗎?這時大部分人都說「應該」。然後她又問,如果把選項換一下,你唯一的選擇不是拉開關,而是把一個胖子從橋上推下去擋住火車,你認為可以推嗎?這時候,大部分人卻說「不可以」。但這兩種狀況的差別究竟何在?電車問題有幾千種變體,很多人原本都以為研究這類問題的「電車哲學」(Trolley-ology)毫無意義。結果我們現在有自動駕駛汽車了,得在程式碼裡告訴汽車碰到類似的問題該怎麼決定。這個假設性的問題,也忽然變成了現實的問題。

本書的靈感來自真實世界,討論的也是現實中的問題,但我必須說清楚,我對政府代理人通常並無惡感。我認為我們應該表揚人們做的好事,追究人們做的壞事,無論這些人是誰。在道德裡,每個人基本上都是平等的。這本書就是想認真地探索,道德平等究竟是什麼意思。

內文選摘

某一天,你看見警察攔下了一名開著銀色現代汽車的黑人男子(就叫他理查吧)。警察對理查說,你的車在路口的紅綠燈停下來右轉之前,稍微越過了白線(但理查明明有打方向燈)。警察叫理查走出來,於是他默默地照做。但就在理查走下車的時候,其中一位警察翻過他的身體、扣住雙手,將理查整個人重重按在車上,然後又把他翻回正面,開始打他的臉、踢他的下體。理查一邊尖叫,一邊舉起手臂保護自己。此時另一個警察卻跑了過來,一起把理查壓在地上繼續拳打腳踢,還抓他的臉去撞地面。理查再次想舉起手臂保護自己的臉,警察卻大喊:「不要反抗!」於是理查不再反抗,雙手放在背後,任憑兩個大塊頭警察把他壓倒在地,另一名警察繼續打他的後腦勺。

就你目前所見,再這樣打下去,理查就要受重傷、變成殘廢或丟掉小命了。而且理查明明什麼罪都沒犯。這時候,你突然想到自己帶著武器,如果介入的話,也許可以救理查一命。那麼,你可以出手嗎?

本書要給你一個很有爭議的答案:出手吧。

在這種時候,你為了救理查而攻擊警察是正當的,警察是防禦性暴力(defensive violence)的正當目標。

叛離、抗議與忠誠

在現實世界的民主社會中,掌握權力的人(包括總統、官僚、法官、警員、中央情報局探員,甚至是民主制度democratic的選民),幾乎每天都在以極不公不義、極不負責任的方式濫用權力。因此政治哲學的迫切問題之一,就是去回答一般公民有權用哪些方式回應不正義。

政治經濟學家阿爾伯特.赫緒曼(Albert Hirschman)在名著《叛離、抗議與忠誠》(Exit, Voice, and Loyalty)中指出,公司的客戶或組織的成員在發現公司或組織從事不良行為時,主要的反應可以分為三種。第一種是「叛離」,也就是顧客停止購買公司的產品,或者成員(例如員工)離開組織。第二種是「抗議」,也就是對組織內部的人(例如握有實權的人)抱怨,或發起公開抗議。第三種是「忠誠」,也就是儘管知道公司或組織有缺點,依然不離不棄。然而,赫緒曼並沒有說忠誠一定是站在叛離或抗議的對立面。事實上,忠誠的反應,反而會讓抗議的聲音更強,或讓叛離的威脅更有力。

許多哲學家和一般人似乎都認為,我們回應政治壓迫或不正義的方式,僅限於叛離、抗議與忠誠。其中有些人認為我們有義務參與政治、參加抗議、加入選戰、用政治方法改變社會;某些人則認為這些行為雖然值得稱讚,但不是我們的義務。大多數人都認為,面對這些問題時我們可以默不作聲或者移民到其他國家。他們通常都假設或斷定,政府發布不公不義的命令、做出不公不義行為、通過不公不義的法律時,我們只能乖乖服從、抗議,或遠走他鄉。他們認為我們通常應該遵守法律。而且如果在抗議行動中違法,就應該承擔後果,包括接受懲罰;而且通常也都認為,我們無權反擊政府代理人,尤其是民主政權的代理人。

不過,這個世界上有所謂的防禦性暗殺(defensive assassination)和防禦性殺人(defensive killing)。例如安德魯.阿特曼(Andrew Altman)和克里斯托弗.威爾曼(Christopher Wellman)就認為:「我們當然有權暗殺一九三○年代的史達林(Joseph Stalin)。」不過,如果我們可以暗殺史達林,那麼如果必須殺了某個政府官員才能阻止他傷害無辜,我們是否也有權這樣做?如果我們有權為了阻止希特勒(Adolf Hitler)入侵波蘭而暗殺他,我們是不是也有權為了阻止他入侵菲律賓而暗殺他?是否也有權為了阻止他下令進行種族屠殺或強迫少數族群遷徙而暗殺他?如果我們有權為了阻止蓋世太保(Gestapo)殺害無辜民眾而殺了他們,那我們是否也有權為了阻止警察過度使用暴力而殺了警察?

正如前文所言,哲學家和一般人對這些問題的答案通常是「否」。他們假設或主張,自由民主國家的人民只能用非暴力的方法反抗國家的不正義。即便民主政府的代理人做出極為不公不義、極為有害、極具破壞性的行為,我們依然必須服從。

這實在很讓人費解。目前的主流觀點認為,我們必須用另一套道德原則,來判斷是否人們有權對政府代理人行使防禦性暴力、欺騙、破壞,或者刻意逃避責罰。也就是說,如果攻擊我的人身穿制服、擔任公職,或者是由我的鄰人票選出來的,那麼我可能就無權在防禦時撒謊、刻意欺瞞、搞破壞,或殺害攻擊者。根據這樣的主流觀點,我的鄰人只要讓某人擔任公職,就可以剝奪我保護自己或他人不受這個官員傷害的權利。這實在太詭異了,畢竟如今幾乎每個人都知道法律並不等於正義,而且有時候法律真的很不公不義。

本書支持的回應方式並非叛離、抗議或忠誠,而是第四種選擇:反抗(resistance)。我將許多不同的行為都歸類為「反抗」,包括消極的不服從(在不被抓到的前提下,技術性地犯法或無視國家命令),以及更積極的反抗,例如攔截警車、破壞或摧毀政府財產、欺騙政府代理人,甚至是攻擊政府代理人。我主張這種形式的反抗通常都是正當的,而且即使是在相對而言政府相當正義(just)的現代民主國家,只要國家做出不正義之舉,這種形式的反抗依然是正當的。

政府的神奇防護罩:特殊豁免論

每種意識形態的幾乎每一個人,都相信政府代理人身上罩著某種道德魔法力場,即使做出不義的行為,也應該獲得特殊待遇。一般的觀點不但認為政府代理人有某種特權,可以做出一些只要是平民去做就顯得很邪惡,或顯得無法容忍的不公不義之舉;而且還認為政府代理人為惡的時候有某種豁免權,我們不可以阻止他們。也就是說,政府代理人可以做出不正義之舉,而我們只能乖乖站在旁邊看著他們得逞。

好吧,也許「看著他們得逞」有點誇張。

大多數人都認為我們可以抗議政府代理人的惡行,也可以向其他政府代理人投訴,請他們懲罰同事的不良行為。有些哲學家則更進一步主張,政府行為不當時,我們有道德義務抗議、寫信給報社編輯或參議員、投票給更好的候選人。不過儘管如此,他們還是認為我們不該自己出手阻止這些惡行。

然而,我們並不會這樣看待一般人的不正義之舉。如果有人想傷害你,沒有人會說你無權反擊,也沒有人會說你應該任由惡徒傷害你,然後等警察過來再把他繩之以法。

某些政治哲學家和一般人看到這裡會嗤之以鼻,因為關於「政府代理人有神奇防護罩」這個主張,他們認為有更溫和且更合理的版本。他們既不認為所有政府機關、政府代理人、政治人物都擁有為惡的特權,也不認為我們該袖手旁觀讓所有政府代理人作惡。他們會說:「在我們看來,只有民主的政府、政府代理人、政治人物身上才罩著某種神奇的道德魔法力場。這種特權既讓他們不受一般道德義務規範,也要求其他人放任他們為惡。但不民主的政府與政府代理人,當然就沒有這種特權。」

因此,下面我要用四個思想實驗,來解釋我所謂的「政府代理人的神奇防護罩」究竟是什麼意思:

A 公園裡的槍擊犯

一名蒙面男子從黑色貨車裡出來。他拿著一枝步槍,準備掃射公園裡的孩子。安帶著一把槍從旁邊經過,在槍擊犯殺死無辜孩童之前擊斃了他。

B 派對裡的醉漢

羅尼在派對上喝茫了,拿著火炬在屋子裡跑來跑去,大喊著:「你們看,我變成霹靂火(Human Torch)了!」其他四個客人把羅尼趕出屋子,不讓他引起火災,但卻在盛怒之下打倒了他,踢他的臉和肚子且棍如雨下。安看見羅尼已經被制伏了,而且打他的四個人身上都有槍。於是安掏出自己的槍,警告那四個人住手。這些男人不理會安,她只好瞄準其中一個人開槍,阻止這些人繼續打,畢竟他們一不小心可能把羅尼打死。

C 健康主義狂人

健康生活大師約翰,真心相信咖啡因對健康不好、會讓人懶惰,而且會讓人容易接近真正的毒品。他宣布為了保護鄰人的健康、促進社會公益,從今天開始要和信徒們一起逮捕喝咖啡的人、沒收他們的財產、把他們關在約翰骯髒的地下室好幾年。安喜歡喝咖啡,但窮到無法搬離該鎮,只好每天早上躲在廚房偷偷喝。結果約翰的信徒某一天破門而入,想把安抓起來,安試圖自衛,失手殺了這名信徒。

D 恐怖分子

恐怖組織「眼鏡蛇」的老大寇布拉司令,用各種賄賂、詭計、威脅手段,控制了美國的領導階級。之後他又用這些方法,要求美軍在沒有正當理由下入侵其他國家。他的私人保鑣安,有一天得知寇布拉的陰謀,發現自己保護的人其實是一個大魔王,於是就在寇布拉下令屠殺數百位平民之前,及時從後方開槍擊碎了他的後腦勺。

一般來講,傷害或殺害他人都是錯的。但在上述的例子裡,我們會說安有權殺死這些壞人,因為這是保護自己或他人免於嚴重傷害或嚴重不正義行為最有效的方法。如果安有足夠有效的非暴力手段可以保護自己或他人,她還是應該改用非暴力手段,但如果沒有,她就有權用暴力阻止其他人犯下嚴重惡行。她沒有義務允許壞人恣意為惡,也不需要袖手旁觀暴行。

我相信大多數人都會同意,安在上述四個例子中有權殺死壞人。可能只有極端的和平主義者才會說這種情況下殺人依然是錯的。

不過,我們再來看看下面四個例子(A’-D’)。它們各自對應上面的(A-D),唯一明顯的差異,就是犯人是政府的職權(ex officio)代理人(如果你願意的話,請把他們直接想像成民主政府的代理人)。然後我得說一下,前三個例子都是從真實故事改編而來:

A’ 槍擊廂型車

安在路邊看到一名警察攔下一輛廂型車,裡面坐著一名女性司機,後座有三個小孩。司機兩手空空放在方向盤上。警察從警車裡出來,開始朝廂型車的窗戶開槍。安身上有槍,於是她在警察殺死任何一名孩子之前,先向警察開槍。

B’ 喝茫的駕駛

羅尼酗了整夜的酒,然後在高速公路上超速。警察想把羅尼攔下來,但羅尼不聽,和警察展開一場飛車追逐。最後警察還是把他攔了下來,但卻不只是把羅尼從車裡拖出來上銬,而是在制伏他、讓他趴在地上之後,輪流用警棍毆打。看見此情景的安,大喊著請警察住手,警察卻不理她。於是安只好掏出武器朝其中一名警察開槍,阻止警察繼續打,畢竟他們一不小心就可能把羅尼打死。

C’ 向毒品宣戰

鎮長決定立法禁止吸食大麻,但絕大多數的證據都證實,大麻在各方面的危害都小於每個成年人能自由使用的某種毒品:酒精。安在家裡藏了一罐大麻。某天晚上警察不先敲門就直接闖進她家。安知道這些人是警察,也知道自己一旦被捕,就會坐很久的牢。她的政府對持有毒品的人判處過重的刑責,而當地公民要求修改法律,但政府置之不理。於是安決定拒捕,並溜之大吉。

D’ 好戰的政府

祕密探員安,在軍情室聽到總統命令軍隊在沒有正當理由下入侵其他國家。明明房間裡的將軍和其他專家都明白指出,這個命令會殺害數百位無辜平民,總統卻依然要下令。於是安在總統下令之前即時出手打昏了他。

人們對這四個例子的看法,往往與前四個例子不同。他們認為第一組例子中(A-D),我們可以為了保護自己或他人而出手干預,但在第二組例子中(A’-D’)干預就是錯的(至少某些例子是錯的)。然而A’-D’的每個例子,至少乍看之下都和A-D很像。唯一的差異是A-D的壞人是平民,而A’-D’的壞人是政府的職權代理人。

同樣地,大多數人也會在其他事情上抱持雙重標準。他們允許我為了阻止黑手黨傷害無辜百姓而對他們撒謊,卻不允許我為了同樣的目的,對加拿大選民撒謊。他們允許我為了阻止黑手黨傷害無辜百姓,入侵並破壞黑手黨的電腦、(如果我在金融公司的話)竄改他們的財務紀錄,卻不允許我為了阻止德國政府傷害無辜百姓而做同樣的事情。他們允許我為了阻止黑手黨傷害無辜百姓,摧毀黑手黨的軍械庫,但即使英國陸軍即將發動一場不公不義的戰爭,他們也不允許我摧毀英國陸軍的武器。

如果不把所有細節都列出來,人們可能會說,這兩組例子不能在道德上相提並論,因為如果我們仔細比對,就會發現兩組例子並不相似。另外,也有可能A-D與A’-D’真的就是沒那麼像。為了回應以上這些疑慮,本書將一一檢查兩組例子之間是否有任何重要差異。

無論如何,現實世界中的政府(包括民主政府)似乎還是做出了許多不公不義到極點的行為。如果民間代理人想要做那些行為,我們就會認為在必要的情況下,可以為了阻止這些行為而欺騙他們、破壞計畫、使用暴力。但在此同時,人們卻出於各種原因,認為政府或政府代理人做這些行為時,我們應該讓他們得逞。他們雖然允許我們事後抗議,甚至要求我們必須抗議,卻又說我們不能自己出手阻止。

因此我可以說,許多人都相信我所謂的「特殊豁免論」(special immunity thesis)。該理論認為,我們在干預、試圖阻止、反擊政府職權代理人的不正義之舉時,需要額外負擔更多的責任才能說明自己是對的。