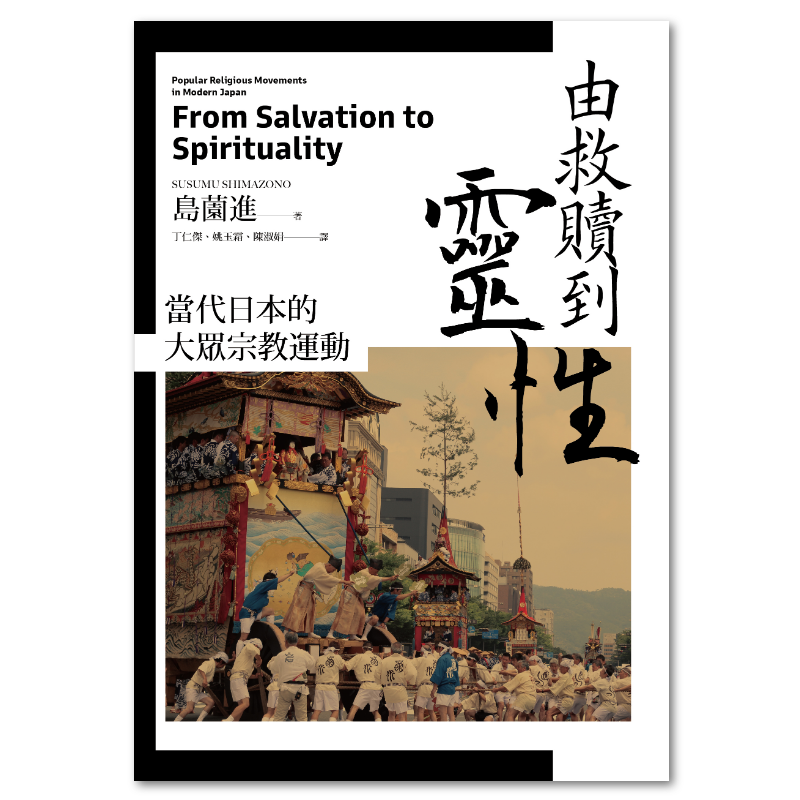

由救贖到靈性︰當代日本的大眾宗教運動

原書名:From Salvation to Spirituality:Popular Religions Movements in Modern Japan

出版日期:2020-12-17

作者:島薗進

譯者:丁仁傑、姚玉霜、陳淑娟

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:448

開數:25開,高21×寬14.8×高2.7cm

EAN:9789570856668

系列:聯經文庫

已售完

為什麼宗教的「救贖」概念教人沉迷?

「新靈性」的出現是否轉化了人的覺知?

全球化的時代,人們的精神依託會何去何從?

當代日本宗教是個複雜的主題,需要從不同視角考量。《由救贖到靈性︰當代日本的大眾宗教運動》聚焦於「新宗教」這個現象,島薗進不僅想要對新宗教提供解釋,也嘗試從理論的視角來看新宗教,藉以釐清日本宗教史與當代日本宗教的一些特徵。

「救贖」是許多宗教的核心元素,這些宗教鼓勵個人決心導向新生活,以普世救贖為目標,拓展歸屬感,打破地理、文化與公共框架。佛教、基督教、伊斯蘭教都是典型的「救贖」宗教,而在日本以及世界各地出現的新宗教,也可以說是救贖宗教。雖然救贖宗教在當代社會裡遭受到相對化,不信救贖宗教的精英分子之社會地位被不斷提升,然而世界上仍有許多地方的靈性文化基礎持續支持著救贖宗教。

本書不只專研新宗教,更進一步關注「後新宗教」(post-new religion)的發展。當代世界有不少人對現代科學與理性主義抱持懷疑態度,並且尋求一種既非「科學的」也非「宗教的」世界觀。從1970年代開始,這樣的趨勢在日本已經很明顯,而且此趨勢的焦點文字「靈性」,取代了「救贖」。隨著救贖宗教與現代化文明發展之後,「靈性」成為追求的目標。島薗進在最後的章節,將思考「後救贖」(post-salvation)時期裡的這些趨勢。

作者:島薗進

畢業於東京大學宗教學系。自1987起任職於東大宗教學系,曾任日本宗教研究學會會長。1994至2013年間,在東京大學宗教研究所擔任教授。2013年以後擔任上智大學教授至今。島薗進教授長期關注當代日本宗教與文化現象發展,是相當重要且具有國際聲望的一位研究者,著作等身,主要有《現代救濟宗教論》(1992)、《奧姆真理教的軌跡》(1995)、《精神世界的去處》(1996)、《現代宗教的可能性:奧姆真理教與暴力》(1997)、《後現代時期的新宗教》(2001)、《「療癒知識」的系譜:科學與宗教之間》(2003)、《生命開端的生命倫理:受精卵、複製胚胎的製作與利用是被接受的嗎?》(2006)《國家神道與日本人》(2010)、《閱讀日本人的生死關:從明治武士道至「送行者」》(2012)、《被製造的輻射「安全」論:當科學誤入歧途》(2013)、《日本佛教的社會倫理》(2013)、《閱讀倫理良書:災後重新回顧生活方式的28本書》(2014)、《宗教、生命、國家:島薗進對談集》(2014)、《可以「製造」生命嗎?思考生命科學困境的哲學講義》(2016),及《用故事推開宗教之門》(2016)

譯者:丁仁傑

美國威斯康辛大學麥迪遜分校社會學博士,中央研究院民族所研究員。專著有《社會脈絡中的助人行為》(1999)、《社會分化與宗教制度變遷》(2004)、《當代漢人民眾宗教研究》(2009)、《重訪保安村》(2013)。譯有焦大衛(David Jordan)的《神、鬼、祖先》、桑高仁(Steven Sangren)的《漢人的社會邏輯》。

譯者:姚玉霜

英國倫敦大學國王學院宗教社會學博士,佛光大學宗教學研究所副教授。專著有《台灣的都市宗教》(2012)、Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: Origins, Organization, Appeal and Social Impact(2012)。

譯者:陳淑娟

英國華威大學(University of Warwick)社會學博士,曾任佛光大學社會學系專任助理教授。專著有《出發吧,一起來認識宗教》(2015)、Contemporary New Age Transformation in Taiwan(2008)。代表譯作包括《世界宗教理念史(卷二)》、《耶穌》、《靈魂寫作》、《神說了什麼》等等。

目次

謝辭

中文版序

翻譯說明與譯者謝辭

導言一:日本新宗教的特質與發展形態/丁仁傑

導言二:新宗教與日系新宗教在臺研究/姚玉霜

導論

第一部:在一個更寬廣的架構裡來看日本新宗教

第1章:日本的新宗教與宗教社會學

第2章:宗教對日本現代化的影響

第3章:當代救贖宗教

第二部:大眾佛教運動與民族主義b

第4章:權力的危機與法華系新宗教

第5章:源自於《法華經》傳統的大眾主義

第6章:創價學會與當代佛教改革

第三部:宗教與靈性運動中的觀點

第7章:千禧年主義

第8章:精靈信仰

第9章:皈依故事

第10章:另類知識

第11章:由宗教到心理治療

第四部:1970年代之後的宗教與靈性運動

第12章:後1970年代的情況

第13章:新宗教在海外的擴展

第14章:新宗教和此世

第15章:新靈性運動與靈性知識分子

第16章:「新時代運動」或「新靈性運動與文化」?

參考書目

索引

中文版序

《由救贖到靈性:當代日本的大眾宗教運動》這本書,包含了我自1970年代起,約三十年間所寫的文章,總括了我的近代日本宗教史研究。非常高興本書將翻譯成中文出版,讓中文讀者有機會閱讀到它。

我在研究西方宗教理論的同時,一直在思考,該如何適切地理解近代日本宗教運動的實際狀況。「救贖」這個概念,成為我著手理解的線索:日本的新宗教也是救贖宗教,但和傳統的基督教、佛教、伊斯蘭教等救贖宗教不同,日本的新宗教是此世救贖的宗教。

那麼,在日本,為什麼這樣的宗教運動力量能夠擴大?思索此事,就會聯想到東亞宗教結構的特徵。此世救贖的宗教並非近代日本才有的特徵,在中國、臺灣或韓國也都能發現。如果從這樣的宗教結構,來重新檢視全世界的宗教,或許能超越西方宗教理論的偏見,進而開展出新的理論框架。

本書所思考的另一點為,現代世界中,「救贖」概念是否有衰退傾向?這種表現不僅發生在東亞,在經濟富裕且逐漸個人化、都市化的其他地區,也十分顯著。支配世界的宗教性,在有「軸心時代」之稱的西元前一千年時形成,曾持續支配世界兩千年,但在現代卻逐漸走向衰微。

但這是指宗教的崩壞嗎?我認為並非如此。「新靈性」取代救贖宗教而有擴大的跡象,雖然尚未形構出健全的教義體系或宗教集團,但崇尚靈性經驗的這種文化,其影響力卻逐漸增加。有感於現代理性主義的局限,這種文化形態漸被人們接納。這些研究或許亦有助於吾人,去理解現代人的自我意識。

以上兩點,是我想在本書中探討的問題。對中文讀者來說,我無法預料哪些人會同意我的看法。衷心期待來自同享東亞傳統的中文讀者,能不吝於給我批評與意見。本書對於宗教的理解,是否能通用於全世界,這也是我一直極其關心的議題。

最後,對於選擇、並翻譯這本未必易讀之書的譯者,我要表達由衷感佩之意!

導論(節錄)

本書是由筆者近年來對現代日本宗教與靈性研究的成果集結而成。當代日本宗教是個複雜的主題,需要從不同視角考量。本書聚焦於「新宗教」這個現象,筆者不只想要對新宗教提供解釋,也嘗試從理論的視角來看新宗教,藉以釐清日本宗教史與當代日本宗教的一些特徵。而其真正的意圖是要問:「宗教是什麼?」並且為我們當下生活的文化與哲學環境提供一些意見,用以反省。在此所提的論文是為了要探索身處「後新宗教時代」(post-new religion era)中的現代人的心靈狀態而作。

筆者提出「救贖」作為研究的核心概念。在現實生活裡,人們活在死亡與疾病的恐懼之中,還有其他問題的情況之下,救贖在宗教脈絡裡被定義成為教導個人如何去面對這些狀況,並且達到某個更高層次的生活,以期避免這些障礙,或至少嘗試這麼去做。救贖這個概念是許多宗教的核心元素,這些宗教鼓勵個人決心導向新生活,以普世救贖為目標,拓展他們的歸屬感,打破他們生活裡地理、文化與公共框架。那些所謂的「世界宗教」—佛教、基督教、伊斯蘭教—都是典型的「救贖」宗教;而在日本以及世界其他地方出現的新宗教,也可以稱之為救贖宗教。在財富、權力與文化資源向都市集中的當代工業化社會,救贖宗教持續扮演著重要的角色,雖然救贖宗教在當代社會裡遭受到相對化,不信救贖宗教的菁英分子的社會地位不斷提升,然而世界上仍有許多地方的靈性文化的基礎持續支持著救贖宗教。例如:在伊斯蘭社會,我們看到了「宗教的回歸」(return to the religion),救贖宗教的力量依然明顯。相反的,越是現代化的進程,越多人不信救贖概念或遠離救贖宗教組織,歐洲即是典型的例子。

而日本狀況如何呢?現代之前,救贖的觀念與實踐充斥於當時流行的宗教,有佛教與神道混合的特色。現代的前期,從16世紀中至19世紀中,儒教與神道教勢力強大,雖然儒教可視為宗教,但卻很難被定義為救贖宗教。神道教雖然包含有救贖的元素,但是它另外的宗教元素顯然有更高的優先權。有一些宗教學者強調在此時期佛教失去其影響力,並且隨著現代化發展而持續弱化。然而考量日本宗教史的觀點,新宗教提供了不一樣的看法。現代時期是以偽裝成新宗教的救贖宗教發展為其特徵,現代的前期可視為後續宗教發展的預備期。新宗教在日本是救贖宗教,為一般大眾所信仰,日本與美國在許多已發展的大眾救贖宗教運動有相似之處,各宗教間相互競爭其優越性。以世界範圍而言,基督教與伊斯蘭教在20世紀末至21世紀初,顯示出作為救贖宗教的最大的成長。而除了基督教與伊斯蘭教之外,出現在東亞的新宗教也可被考量為救贖宗教發展的一支,其時間可回溯至20世紀中期。因此本文的一個焦點將會是新宗教與基督教的比較。

然而本書興趣的焦點並不止於作為救贖宗教的新宗教,筆者想更進一步關注「後新宗教」(post-new religion)的宗教發展。如前所言,在世界某些地區「救贖」的觀念受到相對化,人們疏遠救贖宗教,但這並不表示他們放棄了所有宗教事物,有不少人對現代科學與理性主義抱持懷疑態度,並且尋求一種非「科學的」也非「宗教的」世界觀。從1970年代開始,這樣的趨勢在日本已經很明顯,而且此趨勢的焦點文字「靈性」取代了「救贖」。隨著救贖宗教與現代化文明發展之後,「靈性」成為追求的目標。在本書的最後章節將思考「後救贖」(post-salvation)時期裡的這些趨勢。

第1章:日本的新宗教與宗教社會學

日本宗教文化的多樣與複雜

亞洲如此遼闊,在整個大陸的各個不同地區有著多元的宗教和宗教科學研究,而本章的目標,會將討論限制在日本。廣義上的日本宗教與宗教社會學之間的關係將在此考量,並且把重點放在新宗教。強調新宗教的原因之一,是因為過去數十年來,新宗教研究在日本已經成為宗教社會學的一門主要科目,在這一小節,我們將解釋新宗教何以變成一門重要的科目,然後會討論一些存在於新宗教組織與宗教研究者之間的問題,由於是聚焦在新宗教,我們將以較為廣泛的看法來關注宗教與宗教社會學之間整體的關係。

與亞洲其他國家相比,日本文化經常被認為是高同質性的。確實,比起擁有多種民族和宗教的中國與印度,或者是小一些,但也具備多元性的菲律賓、印尼和泰國,日本的文化更為同質性,而且語言也不具多樣性。除開沖繩的人口、韓國的住民以及少數的海外中國人和土著阿伊努族,沒有什麼不同的民族群體。因此很容易就推斷日本宗教文化也是同質性的。但事實並非如此,如佛教這個最強大的宗教組織也分裂成許多宗派,各有不同的教義和修行方法,其差異之大令人難以置信。神道教的凝聚力較弱,卻對人們日常生活與風俗多有影響,以此來看,其影響力並不亞於佛教。儒教思想在教義與修行上不具備系統性,但是其與群我關係的人倫思想卻深植於一般人的生活中。各種不同體系的宗教修行,例如:薩滿教、山林宗教,還有西方的天主教、基督新教、俄羅斯的東正教,也都具有一些影響力,因此日本宗教文化是非常多樣與複雜的。

這些造成日本如此多樣且複雜宗教結構的成因,在19至20世紀間高度成長的新宗教出現時益加明顯。日本「新宗教」的定義是發展、轉變自現代初期到現代時期,或說是19世紀前半期的一群為數眾多的宗教團體。這些團體在19世紀時頂多只有數十個,但在1920年代數量逐漸增加,並且在1945年二戰後憲法保障信仰自由開始大量成長。1970年代,創價學會這個最大的宗教團體宣稱有750萬家庭成為其信徒,雖然數字有些誇大不實,但估計也有三到四百萬信徒,大約占人口總數的3%。到底新宗教團體的數量有多少,無法得知。在《新宗教百科全書》(井上順孝等,1990)中,記錄有超過三百個團體的資料。我估計整體新宗教的信徒大約占人口總數比率約10%到20%左右。一些公開的調查顯示,大約有25%的受訪者,在詢問他們是否為新宗教信徒時回答「是」。因此依我估計,大約在有信仰的日本人中,半數以上可被認定是新宗教的信徒。

新宗教的發展是植基於長期已成立的傳統宗教之上,例如:佛教、神道教、儒教、基督教或者是民間宗教,並且融入新的概念和修行方法,像是西方科學、心理學、國家主義還有烏托邦理想主義,這些在現代具有影響力的觀念被導入,新媒體、新組織方式和管理理論也被採用。還有一些外來的新宗教也成功地移植到日本,例如:耶和華見證人、摩門教、統一教、奧修運動(Rajneesh Movement)、山達基等等。而新宗教並沒有如那些已建立數世紀之久的傳統宗教一般受到公眾相同的高度尊重,它們被認為在文化上背離了知識分子的主流,這些新宗教的支持者,主要來自相對低階的中產階級,但也有其他階層。在戰後的日本,他們已經在人們的宗教生活中占有一定的重要地位(井上順孝,1992)。

一個國家現代化過程的一項重要構成要素,是文化的通俗化與民主化。在日本,宗教組織的通俗化與普及可見於新宗教的演化(島薗進,1992a)。在美國,基督教會的普及,受到來自歐洲移民所構成的多元宗教社團的基礎所激勵,因此轉而鼓舞了新教派和新宗教團體的誕生。同樣的在日本,新宗教讓已是多樣與複雜的傳統宗教文化更複雜。它們兩者雖都是出於大眾性參與的宗教組識,這方面有所相似,但在其他方面,像是教義和修行上,文化上的歧異和複雜性顯得相當多重,結果也導致今日宗教文化結構變得越來越趨複雜。

日本的宗教社會學,以及民間宗教和新宗教在日本的重要性

1910年左右起,在日本以田野調查為基礎的宗教研究已經開始。宗教社會學所涵蓋的範圍可被定義為幾個方面,包括了廣泛多樣的主題與研究形態。田野調查研究組成了一個重要的方法,即一個研究者尋求與社會各階層的人接觸,透過了解人們的看法與行為,掌握他們的意義和闡釋其文化背景,藉以補足書本文字上的不足。日本宗教研究者使用田野調查的有柳田國男(1875-1962),折口信夫 (1886-1953)和其他民俗學者。作為日本宗教文化的一個取向,他們在民間宗教上的研究是相當成功的,並且對往後的宗教社會科學研究有極大的影響。一方面民俗學家互相交流,另一方面,社會學家、宗教研究學者與文化人類學家間的往來,也同樣更為頻繁,以至於宗教社會科學的研究,現在已超越日本文化研究狹隘的邊界。以往宗教社會學以嚴格的紀律發展,日本的民間宗教研究已經取得豐碩成果。在此基礎上,宗教研究與文化人類學的互動更擴大了宗教社會學的發展方向。

狹義上來說,宗教研究約在1930年左右開始出現,聚焦於宗教組織的結構、觀念和人群行為的量化測量,或是韋伯取向的宗教與現代化關係研究。接下來數十年,累積了許多優秀的成果,並成為當今研究的重要參考依據。他們之中,河村望注意京都東部的近江地區(Ohmi)產出許多成功的商人,他們受到佛教淨土真宗強烈的影響,並解釋宗派的教義如何與商人的德行需求相關聯,例如:勤奮工作、節儉等(河村望,1941)。森岡清美闡明淨土真宗的組織架構以家庭聯合會的方式呈現,並且嘗試去證明此宗教體的組織特徵整體是植基於日本社會組織架構的原則之上(森岡清美,1962)。鈴木廣進行了一項研究,追蹤最大的新宗教團體創價學會在北九州福岡的傳教,並尋求論證這個宗教運動完全符合大都市低階人民的需求(鈴木廣,1963-1964)。這些研究,是一些使用正統西方社會學觀念與方法論的範例,對日本宗教社會學研究的進步有很大的貢獻。

在1970年代,西方宗教社會學的影響變得更加明顯。世俗化理論、現代化理論、教派與新宗教、各種宗教行為的統計分析受到研究,同時在歐洲和北美宗教社會學的研究成果也被吸收。在成立已久的組織或教義和儀軌系統方面的宗教研究其衝擊最為明顯。儘管西方宗教社會學有強大的影響力,但是從1910年代本土民俗學者進行的民間宗教研究,還有宗教研究學者與文化人類學家的研究,也一直有其重要的影響。例如:祖先崇拜、薩滿教與靈魂信仰,在日本宗教傳統上都很出名。如果要把包括這些元素的一系列觀念與實務,賦予一個總類名稱,那應該就是民間宗教、通俗宗教或者是新宗教。在歐洲和北美,這類宗教現象的社會學研究,是由文化人類學家或是社會人類學家來研究而不是社會學家。在日本,這些現象的研究,卻是由民俗研究、文化人類學以及宗教研究所發表。

從1910年代到大約1930年,民俗學者如柳田國男和中山太郎為薩滿教和靈魂信仰研究奠定基礎(柳田,1913-1914;中山,1930),1960年代與其後的宗教學家堀一郎、民俗學者櫻井德太郎以及文化人類學家佐佐木宏幹,將他們的成果推得更遠(堀一郎,1971;櫻井德太郎,1974和1977;佐佐木宏幹,1980)。在來自歐美學者的研究中,卡曼.布萊克(Carmen Blacker)的作品相當重要(Blacker, 1975)。狹義上來看,他的研究是基於民俗學或是宗教人類學的看法,而非宗教社會學。要提及當今薩滿教與靈魂信仰的研究,新宗教不能被排除在外。新宗教的研究者對薩滿與靈魂信仰有所興趣,英國人類學家I. M.劉易斯(I. M. Lewis, 1971)所寫的《中心與邊緣:薩滿教的社會人類學研究》(Ecstatic Religion),是他們必讀的書之一。在日本宗教社會科學的研究中,民間宗教與新宗教的研究更為突出,這一領域的人都是屬於社會科學學科訓練,像是社會學,甚至更接近文化人類學、民俗學和宗教研究。後面的這幾個學科訓練強調現象的文化方向更甚於社會學的方面,換句話說,現象意涵的了解在這些研究中受到評價。而這方面的了解可透過文本的譯解以及相關人士的對話來獲得。方法論上,強調經由參與、觀察、訪談、文本解讀的了解、譯解、對話。不再將被研究的人客體化成為數量上可量測的個體,研究者強調與研究目標互動,並將他們視為對話的夥伴。這些研究者有解釋性研究的強烈傾向。

新宗教在文化中的地位和新宗教研究的發展

在歐洲和北美對新宗教的定義傾向是,這些宗教團體在哲學與修行上,明顯不同於每一國家的主流宗教傳統或是世界主要宗教的傳統。如果是以此定義日本新宗教,則可能有所誤導,在日本,新宗教與流行的主流宗教傳統相近(島薗進,1992a;Mullins et al., 1933)。日本新宗教是傳統佛教、神道教、民間宗教的一些延伸。尤其與民間宗教關係最密切。例如:如果有個女薩滿吸引許多信徒,這種現象首先會被視為現存民俗宗教的部分,但是一旦此信徒團體有了固定頻率的集會,創教者的話語被結集成為印刷品,團體的行為被規範,以組織化的行為分配信徒的責任,這個團體就會被分類成為一個新宗教。

因此,日本新宗教往往被認為與日本宗教文化的主要特徵相近,與其相關的許多現象,也不被視為與日本主流宗教傳統有太大的偏離。就好比和主流美國清教徒傳統有深刻關係的店面教會(storefrone churches)的普通現象,所以日本新宗教也被視為日本宗教場景的普通現象,儘管在想法與行為有其極端的元素。因此新宗教的日本文化特徵,吸引著史學者的興趣,就好比日本民俗學家透過慶典、儀軌和口語傳統研究,來尋求解釋日本一般大眾的宗教意識。

雖然新宗教並未太偏離主流宗教,然而他們自己卻有著強烈的使命感和驕傲。他們用積極正面態度來接近公眾,以求增加信徒,但在這麼做之時,卻不時與廣大的社會發生嚴重的衝突。自19世紀初,當時新宗教才剛開始建立,這些宗教團體就因為企圖擴展信徒而與政府、警方、媒體以及既有的宗教組織發生嚴重的衝突。例如:大本教在1921年和1935年受到政府兩次的鎮壓,或是蓮門教與璽宇教在1890年代與1940年代分別遭到媒體攻擊並且受到警方調查,後兩者幾乎已不存在。反過來說,有人覺得成為新宗教與其信仰的受害者,新宗教經常被視為偏離一般可被接受的價值與道德觀念。

新宗教的社會學研究在上述的環境中被進行著。有一些新宗教,例如天理教、金光教與創價學會等,都擁有自己的大學或研究所,一般而言,身為信徒的研究者,或多或少對一般宗教或特別針對他們自己的宗教進行科學研究。但整體而言,新宗教內部積極的研究活動不多,僅有少數信徒,本身屬於大學或研究單位,專門研究新宗教。比較佛教、神道和基督教背景去研究自己所屬宗教的研究者所發表的論文數量,附屬於新宗教的研究者產出非常有限,通常記者或其他作者,出於支持或批評的企圖,會對新宗教做一些細節描述,而屬於大學或其他正式機構的研究人員,通常在公眾對新宗教的評價已經形成後,採用社會科學的觀點來研究這個主題。

1950年代後,新宗教研究快速增加,並且發展出與新宗教有關的各種對立性的看法。從正面意見來看新宗教,他們提供對社會現存歧視和壓迫性社會結構的批判,並尋求實現一個更自由且平等的社會,他們嘗試在現代社會中,復興日本宗教傳統重要的觀念。從負面方向來看新宗教,他們鼓動那些現代社會中必須被揚棄的前現代時期的非理性文化觀點,他們把人們的注意轉離社會問題造成的真正原因;或者,他們成為完全宣傳著自以為是的觀念,或甚至是宣揚著集權觀念與系統的危險團體。有一些研究者同時採用這兩方面的立場,但其他人則只強調其一。強調前者的作品包括鹿野政直的《資本主義形成時期的次序感受》(The Sense of Order during the Formation period of Capitalism, 1969)和安丸良夫的《出口直》(1977),強調負面觀點的有佐木秋夫的《新興起的宗教》(Newly Risen Religions, 1960)和村上重良的《創價學會:公明黨》(Soka Gakkai: Komei Party, 1967)。安丸良夫的《日本現代化與通俗思想》(Japan’s Modernization and Popular Thought, 1958)以及村上重良的《當代通俗宗教史研究》(A Study of the History of Modern Popular Religions, 1963)則較為複雜並同時具備兩方面的觀點。

自1970年代後半期,新宗教的研究活動增多,當時強調在價值判斷時採中立的原則。這是因為許多來自社會與文化人類學的研究者特別強調中立性。對此最具影響力的學者是森岡清美,他堅持價值判斷的中立,並且在研究方法上強調客觀證據的收集,《新宗教運動的發展歷程》(1989)是他的代表作。此趨勢的另一個範例是1940年代出生的一群研究者的作品,包括了本書作者,共同著手編纂《新宗教研究調查手冊》(A Handbook for Survey and Research on Religions, Inoue et al. 1981)和新宗教百科全書(New Religion Encyclopedia, 井上順孝等,1990)。這群研究者們認為,在做草率價值判斷之前,需要對新宗教的事宜有更深一層的了解,並且透過田野訪查和其他研究素材的收集,努力累積資料與訊息。他們明確是受到實證主義學者的社會學方法的影響。

另一方面,有一群是實證主義批判的研究者,他們意識到必須要去了解他人意涵的世界,和檢視由那個世界所引發的種種問題(Shukyo Shakaigaku Kenkyukai 〔宗教社會學會〕,1992)。他們受到民間宗教研究和早期新宗教研究傳統所影響,這些傳統對於被研究的對象其意義系統給予高度評價,並且對於被研究的人採用互動的方式。但是在1980年代後半,新宗教研究者開始對研究方法取向有所考量時,新宗教團體與公眾間的衝突變得更加劇烈,研究人員也被捲進這些衝突事件中。

新宗教衝突的激化與研究人員的牽扯

直到現在,不少新宗教團體對非成員已經造成許多嚴重的困擾。然而過去當新宗教團體受到強烈的公眾批判時,他們會稍加收斂並企圖與一般大眾妥協。在1945年以前,宗教團體被視為社會中危險的成分,並往往受到政府的控制。然而自從憲法保障信仰自由開始,所有宗教實體都必須受到平等對待,政府的控制只限制在財務醜聞或這類事件。宗教團體開始能夠以合法程序或運用媒體策略來反擊媒體界的攻擊,因此狀況改變了,新宗教團體透過反抗與不斷回擊反制來自公眾的批評與攻擊,於是社會衝突被不斷地延長。

新宗教與公眾間長期嚴重的衝突,首先開始於1960年代的創價學會與其後的統一教。在1970與1980年代,衝突益加激烈,在1980年代末期成為鮮明的社會現象。 過程中一些事件如下:在藤原弘達發表《批判創價學會》(Criticizing Soka Gakkai)這本書之前,創價學會對出版社與作者強力施壓,要求停止此書出版,這個行為引發公眾的批評(村上重良,1979)。同一時期,統一教誘導青年會員共住於公社,長期嚴禁與家人和外界聯絡,結果導致這些青年與父母,和與那些之前離開團體的人之間的激烈的衝突(和賀真也,1978)。因為統一教強烈反共產主義,吸引了許多保守的政治人物和學者與其站在同一邊,這造成它與改革團體間的矛盾。不過,也可能是因為這個因素,讓這個衝突的劇烈性當時沒有被揭露出來。

1980年代,統一教信徒以所謂的「靈感舒活」(超感知)的詐騙商品勸誘人們巨額捐款,受到極力批判(Naruse,1989;山口廣,1993)。「靈感舒活」(Reikan shoho)是一種銷售手法,以強大的心理壓力加諸一般人身上去購買極高價的商品,像是印章、陶壺等,說是擁有某種心靈能量。之後許多購買這些商品的人對此欺詐的募款活動提出法律訴訟。在1989年,當時冷戰正要結束,發生了有關知名電視演員參加了統一教的婚姻配對和集團婚禮結婚的事件。還有某一知名電視演員在親友不斷勸導後脫離統一教組織的事件,對已飽受抨擊的統一教再加一記重擊。1991年,另一個新宗教,幸福的科學(Institute for Research in Human Happiness, IRH)對雜誌文章批評其創教主的出版社,發起抗議活動,抗議活動之後,公眾對此團體的批評增加(島田裕己,1992)。再者,對世界之友 (World Mate)、法之華三法行(Ho no Sanpogyo)和其他新宗教的公眾批評日益增加,其原因都和誘勸捐贈大量金錢有關。

而宗教團體與公眾最大的衝突,乃是由奧姆真理教所引起的(江川紹子,1991;島薗進,1992a和1995a;Reader, 1996)。大約從1989年,奧姆真理教就因為強迫信徒巨額捐款,且與家庭斷絕往來、過著隱士般的生活而受到抨擊。為回應公眾批評,創教主與領導者們嘗試去反擊,並且祕密謀殺某個反對奧姆真理教的律師的家庭。雖然大眾懷疑他們參與謀殺,但他們持續否認。1990年2月,創教主與教團的其他領導人站上選舉舞臺,參選下議院議員。但與創教者的期待相違,選舉結果大敗。從那時起,他們成為更加緊密的社團,開始在全國各地建立。信徒過著隱士的生活。地方人士開始抗議,反對在他們鄰近的奧姆設施,衝突變多(《熊本日日新聞》,1992)。當他們越孤立於群眾,他們就完全使用媒體,讓他們的領導人以正面形象出現在電視節目,或安排領導者與學者訪談並刊登在暢銷雜誌上,企圖博取大眾的支持。在1994年,他們企圖殺害經手反奧姆真理教訴訟一案的法官,並且在松本市施放沙林毒氣,殺害七個人,然後開始宣傳他們自己也是毒氣攻擊的受害者,這讓公眾也搞不清楚他們是不是施放毒氣者。那些曾被強迫居留在修行所的信徒的家屬們,對奧姆真理教採取了法律控訴,警方因此採取了堅決的行動。在如此不利的情況下,教團進行反擊,1995年3月20日,他們在東京地鐵施放沙林毒氣,這次造成十一人死亡,數千民眾受傷。

在奧姆真理教與公眾衝突的課題中,媒體有時會就該組織的資料、對訴訟案件的看法,或者是對教團行為的解釋等,就教於宗教社會學者。許多專家學者對其採取批判的態度,也有其他人對衝突雙方都保持一定的距離,然而也有一些學者受到組織的影響,對於組織受到迫害表達一些憂慮。在宗教社會學領域相當活躍的日本女子大學島田裕己教授,就支持奧姆真理教(島田,1992和1997)。在沙林毒氣事件之後,島田受到公眾嚴厲的譴責,結果在1995年秋季辭去教授職務。奧姆真理教的相關事件與島田的辭職呈現出一個問題,也就是這些擁有宗教團體相關知識的宗教研究者和宗教社會學家,其社會責任為何?