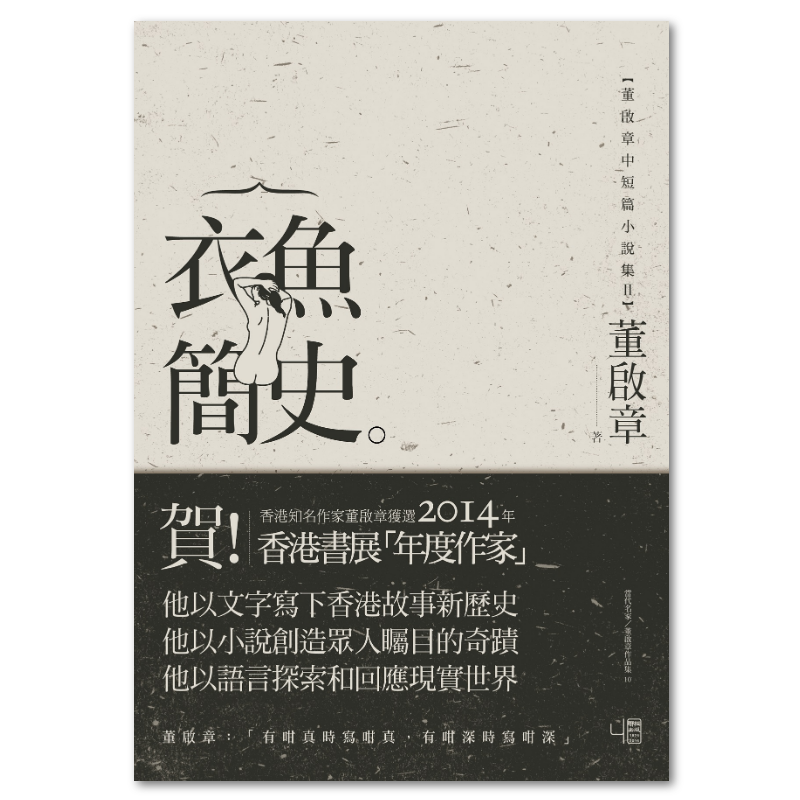

衣魚簡史:董啟章中短篇小說集Ⅱ

出版日期:2014-06-20

作者:董啟章

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:264

開數:25開(高21×14.8cm)

EAN:9789570844184

系列:當代名家

尚有庫存

他以文字寫下香港故事新歷史

他以小說創造眾人矚目的奇蹟

他以語言探索和回應現實世界

董啟章:「有咁真時寫咁真,有咁深時寫咁深」

狂賀!香港知名作家董啟章

──自然史三部曲、V城四部曲、各大文學獎、好書獎得主

獲選「2014年香港書展年度作家」

創造與虛擬,現實與欲望,表演與性別,人的身體在文明與自然之間輾轉輪迴。

進化或退化,存在或缺席,真實或虛構,董啟章的小說創作呼應了「香港」感覺結構。

因爲有了董啓章,香港有了另類奇觀,一切事物平添象徵意義,變得不可思議起來。

這是文學的力量。天工開物,從沒有到有,從彈丸之地輻射大千世界

──香港的存在印證了虛構之必要,「董啓章」們之必要。

──王德威(美國哈佛大學東亞語言及文明系Edward C. Henderson講座教授)

《衣魚簡史:董啟章中短篇小說集Ⅱ》精選董啟章中短篇小說13篇,時間跨度從2000年至今。本書名為《衣魚簡史》,除了同名原版中的篇章(減去〈永盛街興衰史〉和〈愛情淪陷記事〉),加入六篇之前未曾收入之作。前半部分的〈大阪城之棄石〉、〈衣魚簡史〉、〈那看海的日子〉、〈美麗人生〉、〈靜靜的堅持〉和〈溜冰場上的北野武〉寫於2000至2002年間,是董啟章開始寫長篇小說之前的短篇創作。篇目中以〈脊〉為界的後半部分,〈Ghost on the Shelf〉是2004年應一本十人合集之邀而寫的詭異故事。同年董啟章參與了一個舞蹈劇場《生命速記》的文本創作,寫出了〈罪與寫〉的片段感想。〈萬花筒〉則是2007年4月為了「兩儀文舍」中法文學交流而作的一篇命題小說。2011年為了《地圖集》日文版而寫了〈與作〉,是一篇向日本讀者致意的小說,也是一個另類的自我簡介。最後一篇〈regio dissimilitudinis/萬物散殊境〉原發表於《君子》雜誌,當中的意念頗堪玩味。

作者:董啟章

1967年生於香港。香港大學比較文學系碩士,現專事寫作及兼職教學。1994年以〈安卓珍尼〉獲第八屆聯合文學小說新人獎中篇小說首獎,同時以〈少年神農〉獲第八屆聯合文學小說新人獎短篇小說推薦獎,1995年以《雙身》獲聯合報文學獎長篇小說特別獎,1997年獲第一屆香港藝術發展局文學獎新秀獎。2005年《天工開物‧栩栩如真》出版後,榮獲中國時報開卷好書獎十大好書中文創作類、亞洲週刊中文十大好書、誠品好讀雜誌年度之最/最佳封面設計、聯合報讀書人最佳書獎文學類。2006年《天工開物‧栩栩如真》榮獲第一屆「紅樓夢獎:世界華文長篇小說獎」決審團獎。2008年再以《時間繁史‧啞瓷之光》獲第二屆紅樓夢獎決審團獎。2009年獲頒香港藝術發展局藝術發展獎2007/2008年度最佳藝術家獎(文學藝術)。2010年《學習年代》榮獲亞洲週刊中文十大好書。2011年《學習年代》榮獲「第四屆香港書獎」。2011年《天工開物‧栩栩如真》(簡體版)榮獲第一屆惠生 施耐庵文學獎。2014年獲選為香港書展「年度作家」。2017年《心》榮獲「第十屆香港書獎」。2018年《神》榮獲「第十一屆香港書獎」。2019年以《愛妻》獲2019年台北國際書展大獎「小說獎」。

著有《安卓珍尼:一個不存在的物種的進化史》、《紀念冊》、《小冬校園》、《家課冊》、《說書人》、《講話文章:訪問、閱讀十位香港作家》、《講話文章II:香港青年作家訪談與評介》、《同代人》、《貝貝的文字冒險》、《練習簿》、《第一千零二夜》、《體育時期》、《東京?豐饒之海?奧多摩》、《對角藝術》、《天工開物?栩栩如真》、《時間繁史?啞瓷之光》、《學習年代》、《致同代人》、《在世界中寫作,為世界而寫》、《地圖集》、《夢華錄》、《繁勝錄》、《博物誌》、《美德》、《名字的玫瑰:董啟章中短篇小說集I》、《衣魚簡史:董啟章中短篇小說集II》、《董啟章卷》、《心》、《神》、《愛妻》、《命子》等。

序 巴門尼德與打字機

衣魚簡史

大阪城之棄石

那看海的日子

美麗人生

靜靜的堅持

溜冰場上的北野武

溜冰場上的麥快樂

脊/The Spine

Ghost on the Shelf

罪與寫

萬花筒

與作

regio dissimilitudinis/萬物散殊境

附錄 董啟章創作年表(1992-)

巴門尼德與打字機

一直很想用這個題目寫篇東西,文章也好,小說也好,長篇中的一個章節也好。這樣的想法也許正說明了某些人對我的批評:主題先行。尤有甚者,我常常其實是「題目先行」。這大概是比「為文造情」更惡劣的態度吧。

寫自序往往是為文造情的最佳時機──作者終於可以毫無保留(或赤裸)地跳出來,直接向讀者作一番至為「真情」(或「假意」)的告白。平素言辭克制的作者,也可能會忍不住絮絮叨叨地自我表演起來。自序被假設為「作品」(無論是虛構小說、抒情詩歌或是寫實散文)以外的,更接近作者原意的東西。雖然有的作者會把自序寫成另一篇作品(散文?)的模樣,並稱之為「代序」,但無論如何,讀者也會把它視為「後設」於作品,也因而帶有某種權威和解釋的作用。

面對著這樣的「陷阱」(分別對作者自己和對讀者而言),我們還是十分珍重寫序和讀序這回事。作者的曝露狂和讀者的偷窺欲在序言中得到雙贏的滿足,何樂而不為?

好的,還是早點入正題。

為甚麼要寫這篇自序呢?當然是為了出書。那為甚麼要出書,而且是重出舊作呢?我姑且把以下的說法當成原因:

2013年底應陳耀成導演之邀,為香港電台「華人作家」系列拍攝了一輯關於我的紀錄片。我不覺得自己是個很值得拍的「華人作家」,對紀錄片這種形式能否呈現一個作家的真實面貌也抱著懷疑。不過這不是重點。陳導頗為鍾情於我最早的一些短篇,打算用其中一篇的題目,把片子命名為《名字的玫瑰》。短篇集《名字的玫瑰》(普普工作坊)香港版初版於1997年,次年出了個台灣版(元尊文化),篇目稍有刪減。有見於兩種《名字的玫瑰》也已經絕版多年,心想也許是個時機把它重印,重溫也好,初識也好,讓有興趣的讀者有書可看。然後又想,既然重印此書,不如就索性把至今的所有中短篇集中起來,作一番全面的整理吧。反正,自己寫過的中短篇也是有限數,以往的結集除《名字的玫瑰》外就只有《衣魚簡史》。我還以為,可以就此做一個「完整」的個人中短篇小說集。

為此,我著手發掘一些未曾收入的「遺珠」。奇怪的是,過程竟像翻尋別人的抽屜,驚見某些不為人知的隱私。在一堆形狀扭曲、顏色褪變的塑料文件夾裡,藏了好些在單行紙上起草的初稿,以及謄寫在原稿紙上的定稿。霉黃的紙張和原始的製作形式的陌生感倒是其次,更始料不及的是,我對好些篇章居然毫無印象──完全記不起在甚麼時間和情況下寫、內容是甚麼和在哪裡發表過。除了紙上的字跡肯定是我自己的外,其他的無從確認。(事實上當中也有代抄者的字跡,感覺更像是別人寫的東西。)那些失去了脈絡的文字,就像怎樣也拼湊不起來的出土古物碎片一樣,已經永遠失去了原初的完整性。但所謂「原初的完整性」真的曾經存在嗎?

我讀著這個彷彿並不認識的新手作者的文稿,忍不住對其青澀、幼稚和粗疏(有時甚至是可厭)搖頭失笑。然而,眼前人證(自己?)物證俱在,那些不堪入目的東西無可否認是我寫的,也因而不能不同時感到震驚和尷尬。更令人費解的是,好些水準超低的篇章是在我得到聯合文學小說新人獎的同時或之後寫的。由此可見,獲獎並不保證會越寫越好,也有退步和墮落的可能。

我發現我其實並不很認識自己。

人生中忘記的比記住的多,原是常態,要不人就幾乎沒可能正常地活下去。我只是沒想到自己忘得這麼徹底,而且是在我最重視的寫作方面。也許正因為重要,所以才更必須遺忘吧。把自己不堪的部分忘掉,只保留肯定的部分──編自選集難免是一個自我美化的過程。於是就無法不打消當初那做一個「完整」的集子的念頭了。

不過,也許我從一開始就沒有認真地執行那自訂的目標。我根本就沒有往所有可能的角度去挖掘,也無意花工夫去追溯和查證。這是一次不徹底的尋幽探祕。為甚麼?是出於懶惰?還是出於不敢面對?或者是故作瀟灑?我告訴自己,過於珍視過去的每一片碎屑,是一種要不得的態度。遺漏、遺失和遺忘,是必要的。拾遺不是不做,但不應做得太徹底。該丟棄的就要丟棄。我也不贊成把以前寫不好的東西翻出來改來改去。除了改正錯字或者事實上的錯誤,修改舊作是最無聊的事情。要麼就由它湮沒埋葬,要麼就原樣拿出來獻世,面對批評,或者笑罵由人。要寫的話,寫新作。

很佩服那些能把自己寫過的每一篇東西(或連同寫不成的在內)也記得清清楚楚,在哪年哪月哪日哪時一稿二稿三稿四稿,先刊在哪裡後來修改後又發在哪裡,以及多稿之間的差異等等的細節的作家。對於這些事實,我是相當大意的,所以大規模遺忘也是順理成章的事。既然完整性不可企及,事實的確定性也就不那麼重要了。也不認為出書要照顧學者做研究的方便。不過,正如自序一樣,作者的寫作歷程本身也構成另一層的故事,而這故事對讀者不無吸引之處,至於意義有無則不可知。因此還是簡單地交代一下本書收入篇章的來由。

雖說我(敢於拿出來見人)的中短篇數量不多,但為了方便閱讀,還是決定分開兩冊出版。篇章的收入大概是順時序的,但並不嚴格。第一集《名字的玫瑰》中,最早的是1992年發表於《素葉文學》的〈西西利亞〉,是我第一篇發表的小說。最遲的是〈天宮圖〉,寫於1995至96年。值得一提的是1992至93年間發表於《星島日報》副刊「文藝氣象」的幾篇(從〈名字的玫瑰〉到〈哭泣的摺紙〉)。可以說,完全因為當年出現了這麼開放和大量刊登新人作品的園地,我才得以在起步階段得到密集練筆的機會。一個寂寂無名的新手能每月至少一次在報紙副刊的中間大頁連續三天大篇幅連載小說,在當年已經是個奇蹟,在今天就簡直是天方夜譚了。

除了收入舊台版《名字的玫瑰》(元尊文化)的全部篇章,第一集也重新收入港版的〈物語〉和〈阿廣〉(又名〈愛情淪陷記事〉)。另外,〈永盛街興衰史〉原屬舊版《衣魚簡史》(聯合文學),因寫於1995年,所以收入此集中。唯一的所謂「遺珠」,是於《突破》雜誌連載的〈天宮圖〉系列。(哀哉!事實上就是沒珠可遺了!)這批極短篇雖非特別精采之作,但因與及後數年的V城系列寫法相似,收入在此,聊作參照。

第一集的最大缺塊是一九九四年獲得聯合文學小說新人獎中篇首獎的〈安卓珍尼〉和短篇推薦獎的〈少年神農〉,另外還有一篇曾參賽但落選的〈聰明世界〉。這三篇小說基於版權問題沒法收入在這本選集中,有興趣的讀者可以去找聯合文學出版的《安卓珍尼:一個不存在的物種的進化史》。

第二集同樣沿用舊書題目,名為《衣魚簡史》,除了同名原版中的篇章(減去〈永盛街興衰史〉和〈愛情淪陷記事〉),還加入了六篇未曾收入之作。其中前半部分的〈大阪城之棄石〉、〈衣魚簡史〉、〈那看海的日子〉、〈美麗人生〉、〈靜靜的堅持〉和〈溜冰場上的北野武〉密集地寫於2000至2002年間,也即是我開始寫長篇小說之前。篇目中以〈脊〉為界的後半部分,寫作時間零星分佈,皆屬偶一為之之作。其中〈脊〉和〈溜冰場上的麥快樂〉是在電腦上「沉鉤」而來的,建檔時間分別為2004年5月26日和2006年9月12日,但究竟為何而寫和在哪裡發表卻完全沒有頭緒,如有讀者知道請為我解困。(我的寫作遺忘症已經蔓延到近十年的事情了!)〈Ghost on the Shelf〉是2004年應一本十人合集之邀而寫的詭異故事,但很明顯是個失敗的「鬼古」。同年參與了一個舞蹈劇場《生命速記》的文本創作,寫出了〈罪與寫〉的片斷感想。〈萬花筒〉則是2007年4月為了「兩儀文舍」中法文學交流而作的一篇命題小說,內容卻跟我即將寫的長篇小說有關。此後四年沒寫短篇,(或者寫了又忘記了?)到了2011年才為了《地圖集》日文版而寫了〈與作〉,是一篇向日本讀者致意的小說,也是一個另類的自我簡介。(不過太隱晦而幾乎看不出來。)此篇同年發表在短壽的內地文藝雜誌《大方》第二期。最後一篇〈regio dissimilitudinis/萬物散殊境〉於本年初發表於《君子》雜誌,雖屬遊戲之作,但當中的意念頗堪玩味,收入集中,聊表今日之趣。

就時間分期而言,第一集收入的是1992至96年的作品,而第二集是2000年至今。期間有三、四年沒有寫「正宗」的中、短篇,而專注於V城系列(《地圖集》、《繁勝錄》、《夢華錄》和《博物誌》)裡的「單元組合式」寫作。誰喜歡的話,也可以把兩本書分為「九七前」和「九七後」(或「回歸」前後)的作品。其實怎麼分也可以。

我一直忘了說巴門尼德。

海德格在他的《巴門尼德》教學講稿裡分析古希臘文中的「真理」(aletheia)一詞的時候,把它的含義和「遺忘」(lethe)這個詞相提並論。Aletheia字面上解作「揭示」或「顯隱」(英文譯作「unconcealing」),「真理」(這個中文譯法如同英文的「truth」一樣,不盡如意)就是發生在事物從隱藏的狀態被揭示的當下,而這「隱藏」就是lethe,「遺忘」。(Lethe亦是西方神話裡的「忘川」。)如果「遺忘」並不是消失或毀滅而只是掩藏,求真則永遠是一種揭祕。祕之為祕乃在於有祕之可揭,而祕以其可揭早已昭示自身的揭開。如果「真理」的發生(祕藏的打開)是人窺探或體會「存在」(Being)的條件,相反的lethe就意味著「存在的遺忘」。「存在的遺忘」是海德格對現代世界的最大批判,而現代性的根本表徵就是科技(technē)的全面支配性。相對於機械化的現代科技,海德格推崇手工藝,或所有手作的事物。「手」是人和自身的存在(Being)以至其他的存有(beings)發生相互作用的中介。是以手寫文字是人和logos(另一個意指「真理」的詞)的直接聯繫。而打字機的出現,標誌著這聯繫的斷裂,也即是「真理」的失落,「存在的遺忘」。

哲學家在講稿裡是這麼說的:

打字機掩蓋了書寫和手書的本質。它從人身上撤去手的本質性的地位,而人卻沒有適當地經驗到這個撤去,也沒有察覺到它已改變了存在與他的本質的關係。打字機是一片沒有符號的雲團,也即是說,在自身的阻隔性中的一種撤去的隱藏,而通過它存在與人的關係被改變了。事實上它是無符號的,在它的本質而言它並不自我顯現。也許這就是為甚麼你們大部分人,由你們的反應(縱使是善意的)已經向我證實,根本就不明白我一直在說甚麼。

誰也很難說明白哲學家在說甚麼。我甚至有點不明白自己在說甚麼。

從開始寫作第一篇小說〈西西利亞〉到1997年的《地圖集》,我也是用手寫的。先在單行紙上用鉛筆起稿,然後用原子筆謄寫在原稿紙上並作修改。1998年寫《V城繁勝錄》的時候,我開始用電腦打字,之後沒有再改回手寫,手稿從此絕跡。所以本書的第一集和第二集的區分,也可以說是手寫模式和打字模式的兩個階段。根據海德格的說法,兩者應該具有本質上的差別。但是我沉鉤舊作的經驗卻告訴我,手寫並未減少我對自己的「(曾經的)存在的遺忘」,反而可能更加徹底,更加無可挽回。而我已經是個完全打字(機)化的作者了。面對想像中的哲學家的嚴厲訓斥,我唯有厚著臉皮說:

有揭示/真理(aletheia),就必須先有隱藏/遺忘(lethe)。或曰:遺忘先於存在。

regio dissimilitudinus/萬物散殊境

這天跟任何一天一樣,我準時清晨五點鐘便醒來。我照樣忘記昨晚做過的任何夢,感覺就像在暗黑的大海浮沉。我悄悄起床,躡足走進浴室洗臉。水潑在臉上又流下來,那面孔卻像一個加上保護指令的檔案般不容被改寫。眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵都停留在原先的地方,連額角黏著的濕潤髮絲也分毫不差。我這才終於定下心來。

我回到被窩裡,從後抱著那個柔軟而實在的身軀。那種熟悉的體溫和氣味令人安穩。我把手伸進她的睡衣下面,一一確認那些部位的觸感和形狀。她在半睡半醒中回應我的動作,如我所期待般配合著我完成整個過程。相同的姿勢,相同的步驟,相同的節奏,相同的喘息。她一如以往在高潮的時候喊出了我的名字。

摟著她假寐了一會,我便如常起床換衣服上班。衣櫃裡掛著款式和顏色難以分辨的西裝,我隨便挑了一套穿上。奇怪的是,這天的領帶打了四次,才達到恰到好處的長度。這是很少出現的狀況。床上的她重新陷入熟睡中,又或者根本就沒有醒來過。臨行前我沒有忘記在她頰上留下一個吻。

為了追回打領帶的時間,我以比平日稍為急促的步伐走進地鐵站,趕上了每天也乘搭的同一班列車,站在車門旁邊的同一個位置。在車廂內有打瞌睡的裝修工人樣模的男人,連體嬰一樣地黏在一塊兒的年輕男女,在吃麵包的小學男生和幫他揹書包的印尼傭工,還有旁若無人地對著鏡子化妝的OL。情形就像一齣每天重播的影片,而我卻忽然記不起今天的日期。

上班前我沒有例外地在公司附近的快餐店吃早餐。無需開口那位胖胖的女服務員便知道我要的是腸仔煎雙蛋、火腿通粉和熱奶茶。女服務員臉上無法治癒的暗瘡就像某種永恆的標誌,我對此不但沒反感,反而得到某種親切的安慰。

公司所在大樓的電梯富有規律地升降和開合,服裝互不抵觸的上班族井然有序地進出。我按了那個已經按了超過八百次的樓層,連同別人代按的次數也計算在內。每天早上坐同一輪電梯的未必是同一批人,但臉上的神情無不顯示出命運的同一性。

我工作的地方有不少同事,但每個人都各自辦事,互相無需太多溝通。不過工作性質非常相似,不外乎是打電話給客戶、輸入資料、收發電子郵件和影印文件。如果能投入工作的話,可以達到某種忘我的境界,近似於某些重複性的宗教修持,生活的痛苦也因而相應減輕。

毫無意外地,午飯時間無須過分期待便自動來臨,我也無須預先約定便和幾位同事一起到公司附近的餐廳去。大家一坐下便一起低下頭,猶如虔誠的教徒在飯前禱告,各自在手機上收看或傳送內容千篇一律的訊息。訊息裡有高度一致性的符號,以及高度符號化的笑容。

如果不是我午飯後不小心作了一個不尋常的決定,這一天將會維持完美的單純和統一。當我和同事們經過商場走廊的時候,我看見在外面的平台花園的草地上,側身坐著一個穿著紅色連身裙的女子。女子以雙手掩臉,微微鬈曲的髮絲垂在兩旁,完全看不見樣子。那就像一個夢中的畫面,也很可能是我唯一能記起的夢。我不由自主地推開玻璃門,走出平台花園。

走近紅衣女子才發現,原來她在無聲地流淚。因為被雙手遮蔽的緣故,只看見淚水自臉頰向下巴源源不絕地滑落。小小的草坪上插著「不准踐踏」的警告牌,周圍有不知名的不同種類的灌木和觀賞植物。我從未見過類似的情境,不知道應該如何反應。女子一邊掩著臉,一邊以哽咽的聲音說:沒有一樣東西跟另一樣東西相似,實在太可怕了!我不明白她的意思,但我沒有說出來。女子卻好像聽到我的心思似的,繼續說:你看!一塊樹葉跟另一塊樹葉不相似,一張椅子跟另一張椅子不相似,連一滴雨點也跟另一滴雨點不相似!我抬起頭來,發現原來真的在下著毛毛細雨,但我實在看不出雨點間有甚麼分別。女子好像感知到我的懷疑,以鋒利的聲音說:我和你,完全沒有相似之處!我突然像被刀子割成兩半似的,有些甚麼從我的身上剝離。

開始的時候,變化只是以微不足道的程度發生。你走慣常的路回公司,但在搭電梯的時候卻按了更高的樓層。那個樓層沒有辦公室,只有一間畫室。你直覺知道那是你要去的地方。你從紅色的手袋裡掏出一串鎖匙,每一條鎖匙也有不同的形狀,但只有其中一條是對的。

畫室內部放滿了油畫,畫中人都是一個女子,但不肯定是不是同一個,因為全都以雙手掩面。掩面女子都採取屈曲雙膝側坐地上的姿勢,但除此之外並無相似點。頭髮的長短和顏色不一樣,身上穿的衣服不一樣,有的甚至裸體,而體型也並不一致。可是,你卻很清晰地知道,那是一幅自畫像。你拿起畫筆和調色板,為畫架上的一幅未完成的畫像加添細節。

不知不覺間外面已經天黑,你放下畫具,離開畫室。升降機在不同的樓層打開,進來一些穿深色西服的男女。他們都掛著疲倦的臉容,但彼此毫無相通的地方,就像一堆形狀各異、互無關係的碎石。其中一個年輕男子好像有點面熟,但你立即避開他的目光。

你在街上漫走,隨意走進一家咖啡店。瘦削的女服務員有白晳光滑的皮膚,聲音卻像玻璃碎般尖扎。你指著櫥窗內排列著的豬肉卷,發現它們每一條跟另一條都有些微的差別。你花了半天的功夫,結果還是選了一條皮太薄而餡料太厚的。連濃縮咖啡的熱度和味道也拒絕久留,隨著每一口的呷飲而變化。

你覺得事情有點不妥,便趕緊搭地鐵回家。地鐵車廂裡有不像裝修工人的打瞌睡的男子、不像情侶卻摟抱在一起的年輕男女、不像學童的小男生和不像傭工的菲籍女人,以及不像OL的拿著鏡子的女上班族。這些人一點也不像並置在手術桌上的螺絲起子、鴛鴦肉排、灰絨襪子和塑膠花朵。

回到居住的房子裡,看見他已經在被窩裡睡著。你小心翼翼地脫下身上的連衣裙,在昏暗中它看來不像是紅色的。內衣褲沒有規則地掉落地上,跟脫落的蛇皮卻沒有關係。你把它們拾起來,嘗試把它們摺疊整齊,但卻總是徒勞無功。你唯有把它們抛擲到陰暗的角落去。

你爬到床上去,從後抱著那個側睡的軀體,把手伸進他的睡衣裡探索,卻發現感覺非常陌生,完全不似想像中經常觸摸的樹幹。沒料到他只是在裝睡,翻身便撲到你身上去,但跟伺機而動的猛獸卻不能相提並論。你對每一個貪婪的動作感到無所適從,也難以適應某些身體器官的反常用法。最後他喊出了另一個女人的名字,而你則發現你完全認不出他是誰。

你衝進浴室去,企圖洗去那些令人不適的痕跡。把水潑到臉上去讓自己清醒,在鏡子裡卻碰到自己的裸體的倒影。你很清晰地看到,左邊的部位跟右邊的部位並不對稱,上邊的部位跟下邊的部位也不一致。你輪流凝視著左半邊的自己和右半邊的自己,以及上半邊的自己和下半邊的自己,然後才發覺,鏡裡的其實是另一個人。強烈的恐懼感向你襲來,教你渾身顫動。你不敢看下去,以雙手掩臉,眼淚如決堤般湧出。鏡裡的我卻慢慢拿開雙手,揭露臉上滿溢著愛意的微笑。