你以為是愛,原來是傷:那些讓你崩潰的關係,正在提醒你:該愛自己了!

原書名:나는 나를 사랑하지 않았던 거야

出版日期:2025-11-13

作者:元貞美

譯者:余映萱

印刷:單色印刷

裝訂:平裝

頁數:228

開數:25開,長21×寬14.8×高1.4cm

EAN:9789570878264

尚有庫存

感動上萬讀者,賣出五國版權的《是家人也是他人》作者新作!

原生家庭的痛、說不出口的委屈……,不該總是你來扛!

──翻開本書,透過後天努力,你一定能過更好的生活──

在前作《是家人也是他人》中,元貞美寫下了她的家庭傷痕,

為了不把傷害延續給孩子,她奮力掙扎,書中的安慰和建議感動了許多人。

正因如此,也讓更多人明白,看似親近的家人,其實最容易傷人。

因此,她提筆寫下本書,進一步深入探討,

在前作中未能充分闡述的「自我照顧」與「人際關係」問題。

作者認為,正因為是家人,在相處時容易沒有邊界,越親近的關係,問題越是複雜微妙。

想要解開這些問題的結,與其將原因歸咎於他人或環境,不如先好好認識「自己」。

唯有深入了解自己,才能找出煩惱與衝突的根本原因。

▍連自己都不了解的人,又如何理解他人?

作者認為,當你連自己的個性、情緒都不了解時,

自然無法將心比心,理解對方的想法。

所謂「真正了解自己」,指的是了解自己的特質及優缺點,

並清楚自己在成長過程中接觸的所見、所聞與信念。

你或許不相信,人類的本質極度自私,難以和人好好相處。

因此,要和家人或伴侶和平共處,是天底下最困難的事。

能和「自己」和睦相處的人,才能避免衝突。

因為這樣的人懂得愛自己,並能愛護他人。

▍先學會愛自己,才能解決關係中的各種難題

透過本書,能幫助你了解什麼是「健康的關係」,包括:

•為什麼關係總是和自己期待的不同?

•該如何以「做自己的方式」,建立健康而有界線的關係?

•沒有永遠的關係,家人也一樣

•吵架,有時也是一種溝通

•真正適用於家人間的溝通法

•如何創造安全感,以維持關係?

大多數的心理及關係難題,都是因為疏於照顧自己的內心,

當我們足夠了解自己,且能與自我建立和諧關係時,

就會變得更幸福,並能與他人相處融洽。

國內名家一致推薦

石瀝新︱諮商心理師

羽茜│作家

留佩萱︱美國諮商教育與督導博士

張慧慈│《長女病》作者

黃惠萱│《冒牌獨立:只有「心理獨立」才是真的獨立》作者、臨床心理師

──感動推薦(依姓氏筆劃排列)

好評推薦

在關係中茫然的我們,有時將鏡頭轉過來照看自己,將會發現別有洞天。那些愛與傷交織而成的記憶,在梳理和細品後,終將化作溫柔擁抱自己的力量。──石瀝新,諮商心理師

很喜歡作者一開始寫的:人的內心就像一座庭園,需要我們細心灌溉與維護。而這本書就像是一本內心庭園維護手冊,教我如何維繫內在與外在的關係。

──留佩萱,美國諮商教育與督導博士

作者說:「在每個當下為自己做出最好選擇,才是真正愛自己。」讓我們放下舊模式,一起看書學習,選擇建立既獨立又連結的新關係。──黃惠萱,《冒牌獨立:只有「心理獨立」才是真的獨立》作者、臨床心理師

作者:元貞美

現為持有加州執照的婚姻與家庭治療師(Licensed Marriage and Family Therapist)及藝術治療師(Art Therapist)。其致力於撫慰心靈受傷的兒童,幫助他們修復關係,建立健康的家庭。懷抱著這份喜悅與使命,元貞美目前在「Child & Family Counseling Group」兒童與家庭諮商中心擔任諮商心理師,專門為兒童與家長提供諮詢與輔導,同時也透過講座與寫作,積極推廣預防性的心理治療。

最初,元貞美懷抱著幫助那些與自己相似、曾被至親傷害之人的心願,踏入心理治療領域。然而,在學習與受訓的過程中,她卻先療癒了自己內心深處的傷與痛。身為諮商心理師、三個孩子的母親與妻子,她親身體悟到──唯有先學會與自己和諧共處,才能解決人際關係中的各種難題。另著有《是家人也是他人》一書。

譯者:余映萱

政治大學韓國語文學系畢業。現為專職韓語翻譯、韓語教學和活動主持人。

聯繫信箱:queenaforw@gmail.com

【作者序】學會愛自己,才能撫平內心創傷

第一部 問題是從哪裡開始的?

第一章 人際關係為何總是無法如我所願?

如何相處、如何溝通,決定你能否幸福

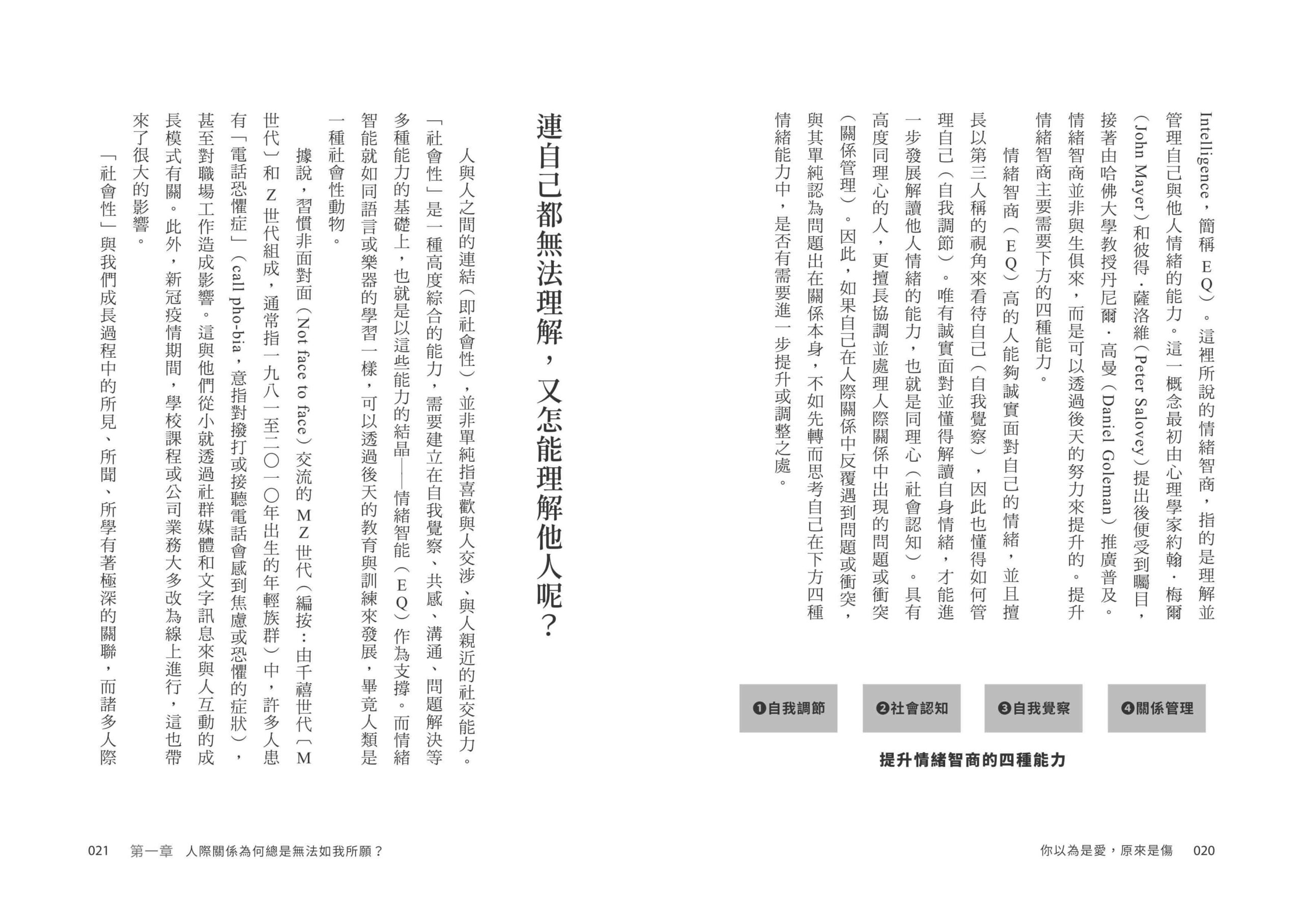

連自己都無法理解,又怎能理解他人呢?

【我是哪一種類型的人1】「我為你付出這麼多」──過度討好又容易受傷型

【我是哪一種類型的人2】「請讓我一個人待著」──恐懼深入關係的迴避型

【我是哪一種類型的人3】「可以、沒問題」──不懂拒絕的「好好先生」型

【我是哪一種類型的人4】「一直否定對方的話」──情緒溝通障礙型

【人際關係諮商室】另一半極度缺乏同理心,讓人無法忍受

第二章 懂得自愛,才能自重

人很難完全符合他人期待,盡力就好

其實,人們沒那麼在意他人

自愛的本質,終究是接納「自己」的存在

拿起放大鏡關注自己

自愛vs.自戀,其實非常不同

【人際關係諮商室】是建議還是強迫,如何分辨?

第三章 學會情緒管理

每個人的情緒都不同,「尊重」是基本條件

面對情緒,身體會先做出反應

學會解讀自己及他人的情緒

情緒也有預設值

你可以情緒化,但不能因此合理化行為

如何區分情緒、想法與行為?

【人際關係諮商室】對孩子發脾氣後又後悔,該如何控制情緒?

第二部 先與自己建立親密關係

第四章 認識自我

誠實面對自己,不壓抑

以第三者的角度,仔細觀察自己

了解自己喜歡什麼?討厭什麼?

回顧童年時期,才能了解「我」是如何形成的

試著接受並承認,有些東西就是無法改變

每個人都有沒被發現的潛能

【人際關係諮商室】個性敏感且容易受傷,如何改善?

第五章 照顧受傷的內在小孩

父母如何看待我們,我們便如何看待自己

了解自己的依附類型

何謂「3F反應」?

建立健康的心理界限

【人際關係諮商室】和父母的關係不好,如何做才能改善?

第六章 學會照顧好自己

在關係上受的傷,對大腦影響很深

深呼吸能穩定大腦,讓自己冷靜判斷

如何穩定情緒,讓身心更健康?

想法總是很負面,用三件事來改善

進入「心流」狀態,改善胡思亂想

人生不可能全拿,請優先選擇重要的事

【人際關係諮商室】對負面的話難以釋懷?轉移目標思考就好

第三部 成為既獨立又能彼此連結的關係

第七章 如何保有關係,又能立下界限?

面對困境,更需要有人支持

難以支撐時,就需要有人扶你一把

人際關係的主導權,掌握在自己手中

三種方法,遠離有毒關係

療癒與復原,終究是自己的責任

人都會變,關係亦然

【人際關係諮商室】育兒生活讓夫妻變生疏,有辦法回到過去嗎?

第八章 任何關係的經營,都要將心比心

放下理所當然,關係才能穩固

讓你愛的人,能擁有安全感

優點可以成為缺點,缺點也能成為優點

適當的肢體接觸,幫助建立穩定的依附關係

接納彼此的情緒,溝通才能開始

和自己對話,找出情緒失控原

以「我希望」為開頭來溝通,能減少爭吵

【人際關係諮商室】青春期的孩子話變少,該如何溝通?

第九章 想維持關係,有些事不能忘

不爭吵,就代表沒問題嗎?

比解決衝突更重要的事

缺少愛和信賴,關係就會不穩

爭吵的技巧

比較,最容易傷害關係

越是習慣,越容易忘了感謝

【人際關係諮商室】因育兒和家事分配爭吵,如何解決?

【後記】「愛」是相互支持,善待彼此

作者序

■學會愛自己,才能撫平內心創傷

定居在美國加利福尼亞州的我,每次回韓國時總會被問及同一個問題:「妳的生活是否像美國影集或電影那樣,每逢週末,各戶人家的丈夫們就會在自家庭院裡修剪青翠的草坪?」人們都表示,那樣的畫面看起來太和諧、太美好了。假如現實也能跟影集一樣美妙,那該有多棒,但往往事與願違。事實上,丈夫們管理草坪時總是苦不堪言。草坪必須在適當的時機修剪,不能讓草長得過長,還得隨時拔除雜草,避免它們蔓延開來。因為一旦疏於管理,雜草可能會使整片草坪枯死。除非是對園藝特別感興趣或是極其勤快的人,否則一間擁有草坪的房子,反倒會使人頭痛不已。

十四年前,迎來第二個孩子的我和丈夫,在育兒和維持生計之間忙得暈頭轉向,後院也因此被我們荒廢了很長一段時間。當時,我是在就讀研究所的期間生下小孩的,根本沒有多餘的精神和體力去打理草坪。過了幾個月,我們的後院已經成了一片叢林。不知從哪裡飄來了種子在那裡生根,後院竟然長出了各式各樣的雜草,高度高達我的胸口。眼看著後院的狀況不妙,我和丈夫決定選一天徹底整理乾淨。當我們戴上手套、開始拔雜草時,才驚訝地發現那些雜草的根竟然比大拇指還要粗,甚至還深深地扎根於土壤之中。無論再怎麼挖也挖不到盡頭,難以一次性拔除,只能耗費好幾次力氣來拔除。在烈日下的我們揮汗如雨,清理雜草的過程中,懊悔不已道:「早知道就提早管理草坪,不該等到亂七八糟的時候才動手。」

人類的心靈就像一座庭園。那些我們不想擁有的負面想法,總是在不知不覺之中進入心中扎根,迅速地蔓延生長;相反地,那些我們渴望充滿心靈的美好想法和情緒,若不精心翻土、播種,則永遠無法自然生成。若不花心思且不關懷自己,心靈便無法感到平靜和快樂。唯有為自己播下美好的思想及行為的種子,才能在未來綻放出花朵。然而,只要稍不留意而產生縫隙,不安、擔心、憂慮、憂鬱、比較心或自卑感的種子便會在無形中隨風飄來,占據了我們的內心。這些情緒如同雜草一般,若不費力拔除,它們絕不會自行消失。

大部分因情緒困擾或人際關係問題而感到痛苦的人,他們都鮮少在心靈的田地裡撒下好的種子,反而很常將人際關係問題置之不理。他們在度過人生時,甚至不曉得雜草的根在心中生長得多深,只是一味地希望隨著時間流逝,一切就能自動好轉。然而,「歲月流逝就能讓狀態好轉」這種事幾乎不可能發生。

就像為了維持身體健康,就需要持之以恆地運動、攝取營養均衡的食物且服用適合的營養品一樣,心靈也需要悉心照料,才能變得健康。不能忽視那些長期占據在心中的傷口,而是要予以治療;為了能做出良好的思維和行動,第一步就是要懂得妥善照顧自己。每天都為內心澆水、拔除雜草、用心修整,才能讓心靈變成一座美麗的庭園。這正是與自我和諧相處的方式。

■原生家庭、小時回憶等,都可能影響人的一生

我之所以撰寫這本書,是希望告訴各位讀者,如何在內心的疾病如雜草般深深扎根之前,預先做好管理。一切疾病的最佳治療方法就是「預防」,心理健康亦是如此。我們都可能因為過往的經歷或遺傳傾向而遭遇困難,就像糖尿病或癌症等身體疾病,通常都有很強的家族遺傳傾向,心理疾病亦然。然而,遺傳基因是否會表現出來,取決於環境因素。同時,透過後天的努力,我們絕對能過上更好的生活。

只要從現在開始播下好的種子,用心修整自己心靈的庭園,我們的生活將會產生轉變。這不僅適用於自己身上,也適用於我們與所愛之人和睦相處的方式。眾多的心理問題與人際關係難題,都是疏於照顧自己的內心時所產生的。當我們與自己建立親密和諧的關係時,就會變得更幸福,也能與他人相處得更為融洽。

希望這本書能成為指南,教會大家如何愛自己、如何將這份愛擴展出去,以及如何與他人和睦地產生連結。當然,人不可能像電視劇那般一朝一夕就產生劇烈改變。一個長期只吃速食的人,改吃素食後並不會一瞬間就變得非常健康。然而,如果持之以恆地改變飲食習慣,持續一年、五年後,健康狀況肯定會有顯著的改善。同樣地,修整心靈也需要時間和誠意。若每天都能帶著毅力實踐從書中獲得的啟發,相信幾年過後,你一定能打造出比現在更加美麗、健康的心靈庭園。

▎人很難完全符合他人期待,盡力就好

我做我的事,你做你的事。

我活在這個世界上,並不是為了迎合你的期待;

你活在這個世界上,也不是為了迎合我的期待。

我是我,你是你,僅此而已。

如果我們偶然間彼此相識,那將極其美好。

倘若沒有,那也無策。

—《完形祈禱文》,佛列茲‧波爾斯 (Fritz Perls),完形心理學理論創始人

讓我們備感痛苦的,往往不是那些生活在遙遠地區的陌生人,而是我們每天都得面對的親密關係,例如家人、戀人、職場同事、朋友等。我們渴望從這些人身上獲得無盡的愛與認可,同時又希望能夠維持自由與個人的自主性。

每個人都有不同的需求和期待,正因如此,人與人之間的衝突是無法避免的。然而,當我們認為唯有滿足對方的標準與期待,才能獲得愛時,問題就產生了。多數情況下,對方所追求的與我們自身所渴望的並不一致,更何況,有些人是無論如何也無法被滿足的。試圖滿足他們的期待,就彷彿向無底洞注水一般。以他人的標準和認定來衡量自己的存在價值,只會使我們感到不幸。我們得不斷地與對方做比較,拼命迎合社會和他人的期待。這麼一來,只有在得到他人的認可時,我們會無比喜悅;而當感覺自己不被愛時,又會突然變得無比悲慘。將自己的精力和注意力全都集中在他人身上,將會讓我們疲憊不堪又痛苦。更何況,對方通常未必能理解我們的這份用心。

就像我在前一本著作《是家人也是他人》中所闡述的,我與父親之間的關係曾經充滿衝突。在那漫長的歲月中,我之所以無法化解與父親之間的矛盾,主要是因為我對父親抱有不切實際的期待。我希望他能接納真實的我、能為了孩子放下自尊,也能夠將親情置於金錢和名譽之上,並花心思去理解子女的心情。如同父親希望我成為一個能讓他到處炫耀、學業優秀且事業有成的女兒一般,我對父親的期待也很理想化。由於我們無法滿足對彼此的期待,衝突才會一再發生。

人是社會性的動物,生活中往往會受到他人的影響。當我們感受到被愛和被認定時,就會產生安全感和幸福感;反之,若被拒絕或被討厭,就會感到不安且變得憂鬱。然而,若勉強自己去迎合他人或社會的標準,便很容易迷失自我。比較、猜忌及自卑感使我們內耗,最終也讓人際關係變得更加困難。

人際關係的發展總是無法如我們所願。因此,不管外部關係或環境如何變化,都要懂得照顧並愛護自己。我們有時會無緣無故地被某人喜愛,有時又會無緣無故地被討厭;甚至可能會遇到性格有缺陷或情感極度匱乏的人。懂得妥善照顧自己的人,即使面對不順心的情境,也能保護好自己。就像被牢牢繫在港口的船,儘管風浪襲來時會搖晃,卻不會漂走。我希望你能做出對自己有益的選擇和行動,懂得治理自己;我希望你在人際關係中盡力而為,但不要過於執著或眷戀。因為世界上唯一能完全理解和愛你的人,只有「你」自己。

▎父母如何看待我們,我們便如何看待自己

在諮商室裡,當諮商心理師問及童年經歷與父母的養育方式時,一些來訪者會困惑不已。他們的痛苦來自於現在,而且這是自己的事,卻被詢問與父母的關係,這使他們感到很不自在,也許是擔心自己的困境會被歸咎於父母。另一方面,也有來訪者將自己的心理困擾與人際問題全數怪罪於父母,認為:「我的人生被父母毀了,他們應該負全部的責任。」

我觀察到,許多因空虛感、憂鬱、焦慮或人際衝突而尋求諮商的來訪者,往往習慣貶低自己,對世界和他人懷有強烈的不信任與不安。他們有時甚至會得出不合理的結論,責怪並否定自己脆弱的一面。然而,探討父母的養育方式,並不是為了評判誰對誰錯。人類在幼年時期必須仰賴照顧者才能生存,而這段依賴期相當長。因此,童年時期的環境很容易被內化成我們的習慣。通常在追溯心理創傷的根源時,會發現源頭比想像中更悠久。正因如此,為了找出成因並進行適當的治療,必須回溯過去,深入了解父母所提供的養育環境。就像身體出現發炎反應時,單純責怪引起發炎的食物或生活習慣並無助於治療一樣,光是回顧過往也並無法幫助傷口徹底痊癒。但理解問題的根源後,將能使我們以更健康的思維、習慣與良好的體驗來充實每一天。

回顧童年的最重要原因在於:我們的自我意象,是由主要照顧者反映出來的模樣。兩歲以下的孩子無法自行建立自我認知,對於「我是好人還是壞人?」、「我是乖小孩嗎?」這類的概念尚未形成,他們只能透過童年時期目睹的環境、對人產生的感受與記憶,一步步建構出自己的形象。若成長於穩定且溫暖的家庭中,並從照顧者那裡獲得關愛與微笑,這樣的孩子擁有的是溫暖且有安全感的正向記憶,而那些記憶將會內化成為他對待自己的態度、懂得珍惜自我。反之,若童年時期充滿不安、害怕與恐懼,或經歷過父母的缺席,這些記憶也會成為其內在基礎,使得這樣長大的孩子難以對自己抱持溫暖與安定的感受。

電影《心靈捕手》的主角威爾是一位數學天才,即便是麻省理工學院的學生都無法解出的數學難題,他卻能輕鬆解開。然而,他在童年時期曾遭受養父的虐待。他認為自己之所以被打,是因為自己就是「活該被打的人」、「就算挨打也無所謂的人」。這樣的自我意象使威爾無法充分發揮天賦,只是一味地虛度光陰,因為他相信自己就該活成這副模樣。父母對待孩子的方式,最終會成為孩子的自我意象。

每個人都很珍貴,不要否定自己的存在

我所接觸的來訪者中,絕大多數都表示自己必須是個「不違逆父母的乖孩子」、「學業優秀且令人感到驕傲的孩子」,抑或是個「能夠理解父母的難處和辛勞、懂事成熟的孩子」等,才值得被愛。由於家庭不和、父母離異或家境困難等因素,使得父母在身心方面有所犧牲,這也讓父母懷抱著補償心理,對孩子寄予厚望。這樣的補償心理,代表父母對孩子的愛是有條件的。若孩子心裡認為,自己必須聽從父母的話、必須取得優異成績,才能成為值得被愛的存在,那麼他們將很難真正接受自己,也無法容忍自己未能達到父母的標準。而當他們長大成人後,除了獲得父母的認可,也會為了成為獲得子女、職場或朋友認定的父母、員工、朋友等耗費心力。

童年時期與主要照顧者的關係,便是與自身關係的起點。因此,我們一定要回顧與父母之間的關係,也要矯正那些對自己不合邏輯的想法與態度。就算父母未能全然無條件地接納我們,也不代表我們的存在毫無價值。無論父母反映出來的形象為何,也不管他們是否認定我們,我們的存在本身就是珍貴的寶藏。我們的存在價值從不取決於他人。能夠領悟到這一點,便是與自己和解的第一步。

【人際關係諮商室】和父母的關係不好,如何做才能改善?

若你覺得跟父母相處時特別有瓶頸,那麼你很可能屬於不安全依附類型,這也代表你的內心存有傷口與匱乏。因此,在著手改善與父母的關係之前,優先修復自己的創傷與匱乏才是首要任務。人際關係始終是雙向的,很少有靠單方面的努力就能突然好轉的情況。別忘了,孩子無法選擇父母。親子關係良好固然很理想,但改善關係的責任,並不完全落在你身上。

如果你無法先療癒內在的匱乏或傷口,那麼你在自己選擇的重要關係(如朋友、戀人、配偶)抑或與子女之間的關係,就可能會遇到瓶頸,而這部分的責任則完全由你自己承擔。正因如此,為了守護現在很珍惜的關係,你更應該優先修復與療癒自己的傷口。

有時候,即便父母無法理解或認同你,你仍然必須鼓起勇氣與魄力,以自我的方式為人生負責。若你已成年,就應該學會在經濟與情感上獨立,掌握自己人生的主導權。在檢視自己與父母的關係之前,請先反思自己是否真正從父母那裡獨立。所謂的獨立,並不代表與父母決裂,而是指你能夠自主決策且對自己的人生負責。

療癒傷口與匱乏的最佳方法,就是更加認識自己、讀懂自己的情緒,同時牢記一句話:「我生命的主人就是自己。」希望你能認真思索自己真正的需求,並做出最合適的選擇。當你變得更健康、更能主導自己的人生時,與父母的相處之道自然會浮現。你可以選擇包容情感不成熟的父母,也可以選擇與他們保持適當距離,甚至可以選擇暫時不要碰面。成為一個健康、完全獨立的大人,才是最優先的課題。之後,你便能找尋到與父母相處的最佳解方。