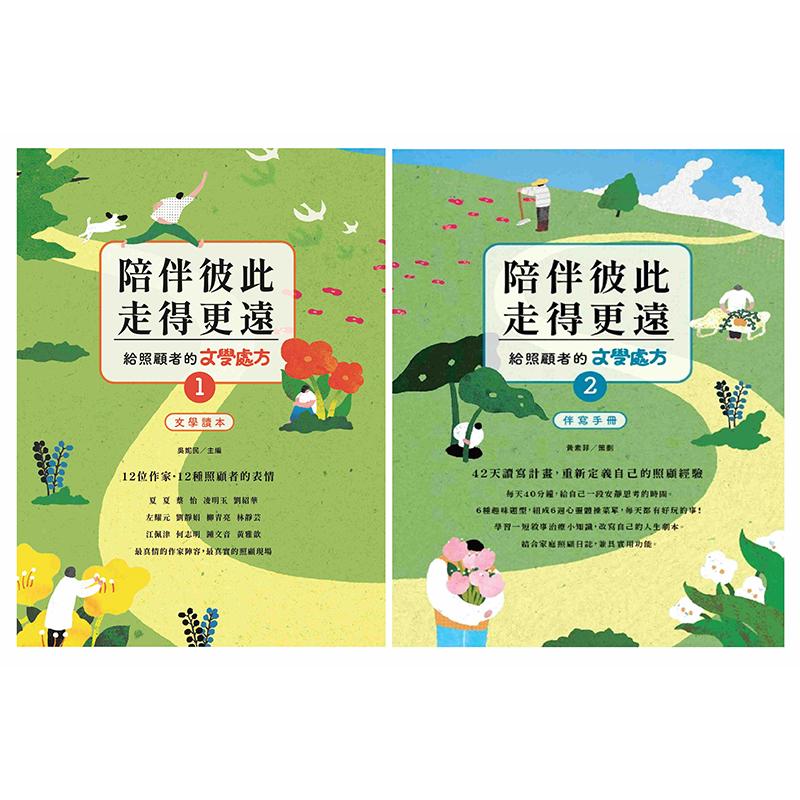

陪伴彼此,走得更遠:給照顧者的文學處方(文學讀本及伴寫手冊)

出版日期:2025-11-05

【文學讀本】主編:吳妮民

【伴寫手冊】主筆:黃素菲

印刷:部分全彩印刷

裝訂:平裝

頁數:420

開數:長17 × 寬23 cm × 高 cm,2冊

EAN:9789570878257

尚有庫存

★ 國立臺灣文學館策畫、醫師作家吳妮民主編文學讀本、諮商心理師黃素菲老師撰寫伴寫手冊,臺灣第一套針對失智/失能家庭照顧者的文學處方。

★ 適應症:長期照顧下的苦悶、無聊、煩躁、錯愕,為您提供務實的人生相談;也偶爾解決因太過溫馨或爆笑無處抒發導致的心情內傷。

★ 適用對象:家庭照顧者、專業陪伴者、中重度臺灣文學愛好者,以及相信閱讀與書寫可以改寫人生的你。

★ 文學讀本有聲錄音:如果沒有時間細讀文字,文學讀本也進行了全書有聲錄音,用聽的也可以!

臺灣即將於2025年正式邁入「超高齡社會」,也就是全國65歲以上的老年人口已超過總人口的20%。從中年成為「照顧者」,到老年轉變為「被照顧者」,將是當代臺灣人普遍面對的人生階段。

國立臺灣文學館近年來透過「寫字療疾」與「海馬打點滴」等展覽,持續探索文學如何在現代社會中,為身處壓力與疾病的人們提供支持與療癒。此次,更將目光聚焦於「照顧者」這個重要卻常被忽視的角色——期盼透過臺灣文學的溫度與書寫的力量,成為他們堅實的依靠。這套針對失智/失能家庭照顧者的文學處方,內含:

■ 文學讀本:編選12位作家文學作品,體現12種照顧者的心情與表情。

■ 伴寫手冊:透過42天讀寫計畫,每天給自己40分鐘,重新定義自己的照顧經驗。

這不是一份「我該怎麼做」的解答,而是一份「與照顧者同行」的禮物!

【文學讀本】主編:吳妮民

家庭醫學專科醫師,寫作者,臺北人。國立成功大學90週年優秀青年校友。曾獲林榮三文學獎、時報文學獎、梁實秋文學獎、臺北文學獎等,著有散文集《私房藥》(聯合文學,2012)、《暮至臺北車停未》(有鹿文化,2015),及《小毛病》(有鹿文化,2021)。作品散見各文字媒體,並獲選入《散文類》、《九歌年度散文選》、《我們這一代:七年級作家》等輯。曾任《美育》雜誌客座主編,及編有《文訊》雜誌「一個作家的老後」專題。

【伴寫手冊】主筆:黃素菲

曾任台灣生涯發展與諮詢學會理事長,自陽明大學人文與社會教育中心退休。臺灣師範大學教育心理與輔導研究所博士,加拿大多倫多約克大學博士後,學習社會建構論,並發展出以現象學為基礎的敘事治療。

主要從事個別與團體諮商、諮商督導、敘事治療和生涯教育等。著有《敘事治療的精神與實踐》、《敘事治療私塾學堂:洞人心菲的十個故事,十種啟發,十次感動》等書。

【1】文學讀本

序:讓文學成為照顧者需要的陪伴/陳瑩芳

導論:道別之前,我們再相隨一程/吳妮民

第一章:病來了,淚來了

夏夏—便當、邦迪亞上校

蔡怡—這輩子沒見過蛤蜊、我的人呢、小姐,謝謝妳

凌明玉—此處收不到訊號(節選)

第二章:新的關係,心的關係

劉紹華—新的關係(節選)

左耀元—龍磐的草如此柔軟

劉靜娟—媽媽和印尼來的Cidy

柳青亮—陪妳到白頭鬃、寫予查某囝的一張批、想欲叫伊一聲阿爸、陪伴

林靜芸—回給林同學的一封信

第三章:放下自己,放下疾病,放下受苦的你

江佩津—陪病時光、爭吵、新年快樂

何志明—遽遽

鍾文音—幫母親洗衣服、母親的化粧臺

黃雅歆—臨終練習

【2】伴寫手冊

序:讓文學成為照顧者需要的陪伴/陳瑩芳

導論:道別之前,我們再相隨一程/吳妮民

42天讀寫計畫

導論:道別之前,我們再相隨一程/吳妮民

據說,我們真的就要愈活愈老了。

上一個百年裡,環境衛生提升,醫學大幅進展,使得人類平均壽命翻倍,巍巍攀升,即將到達從未有人抵臨的極老之境。

但老與衰,常常難以分離。截至2025年最新統計(註1),國人平均健康餘命(即指一出生嬰兒預期存活壽命中,扣除「住院」、「重大傷病」及「慢性病失能」等預期不健康就診年數)在男性為69.9歲,女性為75.1歲,全體為72.5歲。而國人平均餘命(註2),男性是76.9歲,女性是83.7歲,全體落在80.2歲。

換言之,「平均餘命」與「平均健康餘命」中間的差距,即為個體失能的時間。這段時距,自前至今的幅度始終不變——八年。

數字是殘忍的大數據預言,從現實世界中可以得到驗證。曾在一場《文訊》雜誌社舉辦、討論「年老」議題的講座上與作家夏夏對談,有親身照護經驗的她很驚訝地說,沒有錯,她的父親從被照料到離開就是八年的時間。八年不短,以目前國民的生命長度來看,約莫是十分之一的人生。試想若看顧家人八年,自己臥床八年,生命中五分之一的歲月都將與長期照護相互纏繞攀縛。

在這個醫療已然高度進展的時代裡,我們除了注意自身健康,重視預防保健,儘量減少失能、臥床時間外,另一方面,關心切身的長照議題、督促政府長照政策,以及學習在難以避免的長照壓力下愛惜自己及尋求協助,也是人人未來可能都得演練的功課。

■ 一趟由文字帶領的長照旅程

此回臺灣文學館此回出版「文學處方工具盒」,編選臺灣作家親身經驗的長照書寫,即是以文字的力量行動,除了凝固時代演變中此一片刻的長照切面,也擴散照護者的心聲,回應臺灣當前的長照需求及壓力。其中由心理學家黃素菲教授執筆的「伴寫手冊」,則對應作家的真實經歷,延伸出敘事治療的方式,期使讀者從中得到心靈的紓解與自救。

「文學讀本」收錄了12位當代作家,共21篇珠玉,多元呈現長照的各種面貌。分輯上,我們打破理所當然的疾病分類,而以「照護者/被照護者」與「疾病」彼此互動的關係,定義長照的進程,依序描述病痛對於患者/病家的衝擊,家屬在病中的陪伴支持、角色和人際網絡的洗牌,及最後達成與疾病/死亡和解的結局。

於是,輯一的「病來了,淚來了」,聚焦於病恙初發之時,各種症狀帶來的困擾與手足無措。夏夏的〈邦迪亞上校〉、〈便當〉,以複沓的節奏感呈現父親罹患血管性失智症後的重複行為,然而在每日不斷的消磨中,反覆毀壞又重生的她仍能以幽默感提供讀者看待失智症的另一種眼光。蔡怡的〈這輩子沒見過蛤蜊〉、〈我的人呢〉、〈小姐,謝謝妳〉,則記錄下阿茲海默症患者自輕度至後期,諸如失去自傳性記憶、黃昏症候群、抗拒洗澡等的典型症狀。小說家凌明玉將早年照護經驗化為素材,用長篇架構來書寫一個有早發性阿茲海默症遺傳的家庭,本書節錄了故事主角的父親病發時第一人稱的遺忘症狀及心境。

除了文學作者的作品,我們也期待納入理論。輯二「新的關係,心的關係」,便由人類學家劉紹華打頭陣,此輯的主旨闡明一場疾病帶來的重要影響,在經濟和身心壓力之外,其實是人我關係的變化;節選文章〈新的關係〉,即以醫療人類學家凱博文(Arthur Kleinman)的理論為基礎,再作衍伸和映照。醫師作家左耀元的短篇小說〈龍磐的草如此柔軟〉則可視為回應「關係變化」的一帙精采作品,生動寫出照護早發性阿茲海默症患者的拉扯掙扎,一段感情在關係中的演變。劉靜娟臺語文小品〈媽媽和印尼來的Cidy〉,是本書中描摹外籍看護的代表作,雇主/病患/看護的關係,在照顧領域是重要的一支,況且臺灣長照仰賴外籍看護多年,目前占二十餘萬人口的他們在本島的歷史和文學中,應該要有一個位置。柳青亮的台語文〈陪妳到白頭鬃〉、〈寫予查某囝的一張批〉、〈想欲叫你一聲阿爸〉、〈陪伴〉則溫婉地道盡傳統臺灣家庭裡,和婆婆、女兒、阿伯等成員,彼此病痛、共同生活時相互照顧的情誼。著名整形外科前輩林靜芸醫師的〈回給林同學的一封信〉,是寫給罹患失智症的前衛生署署長林芳郁醫師的情書,兩人長逾半世紀的扶持,是鶼鰈情深的寫照,也作為此單元溫暖明亮的收束。

輯三「放下自己,放下疾病,放下受苦的你」,主題訂為「和解」,那可能是修補彼此關係、接受疾病、卸下自己的重責,或心裡終於放下已逝的家人。年輕作家江佩津的〈陪病時光〉、〈爭吵〉、〈新年快樂〉三篇述說了一個母女相依的照顧故事,然而母親選擇提前離去,留下來的照護者佩津成為自殺者遺族,堅強地以書寫展開自我的修復之旅。何志明的客語散文〈遽遽〉則描述父親罹癌,身為人子的他踏上追尋,希冀離家多年的母親能與父親和解。小說家鍾文音將對中風母親的照顧化為強烈的親情文字,〈幫母親洗衣服〉、〈母親的化妝台〉借物寫人,回眸此生母女情分,並呼應了劉紹華的「互相照顧是生命的禮物交換」論述。黃雅歆的〈臨終練習〉則藉送走久病父親,自己也預習了可能的未來道路,由畏懼到無懼,從飄浮到坦然落地,那是我們每個人都會走上的歸途,哲學意味濃厚的自省和思索,為全書帶來意境深遠而美好的結語。

■ 失智症進展

選文如同在現實世界中抽樣,能夠窺見疾病分布比重。失能者有各種原因,癌症、慢性病併發症、跌倒、意外事故、精神障礙、神經肌肉疾患等等。其中,長期照護以失智症者為大宗(註3)。

本書亦有將近半數篇幅與失智症相關。作為影響民眾生活品質甚鉅的這項退化性疾病,我們應該對它有概略性的瞭解。

失智症常見的分類依序有占比最多的阿茲海默失智症(Alzheimer’s disease)、血管性失智症(vascular dementia)、路易氏體失智症(dementia with Lewy Bodies)、額顳葉失智症(frontotemporal dementia)、帕金森氏失智症(Parkinson’s disease dementia)等,另有其他比重較小的失智症類型。這些不同種類的失智症有相異的形成原因,核心症狀亦不盡相同,然而也有類似的部分,諸如遺忘和迷路。本書選入的型態有腦中異常β類澱粉蛋白(beta-amyloid)與τ蛋白(滔蛋白,tau protein)沉積的阿茲海默失智症、早發性阿茲海默失智症,以及緣於中風導致的血管性失智症等。

不過,在幾十年間看似進展遲滯的失智症治療史上,對臺灣而言今年絕對是值得矚目的一年,因為阿茲海默失智症具有突破性的新藥上市了,除了傳統的乙醯膽鹼酶抑制劑及NMDA拮抗劑藥物治療外,兩款單株抗體:樂意保(Leqembi)及欣智樂(Kisunla)已引進臺灣,屬於新型態的免疫治療,可清除腦中堆積的類澱粉蛋白質斑塊,延緩疾病進程,臺灣也於2025年中開始施打。雖然仍有價格高昂、導致腦水腫或不適用於其他型失智症等問題,但這證明醫療持續進步,慢慢地,在失智症造成的長照問題上,或可逐漸減輕症狀帶來的負擔,改善民眾的生活品質。

■ 女性照護者

另一可從選文中觀察到的是,長照以女性照護者為主——這些照顧者是女兒,媳婦,或者是女性配偶,造成此一現象,可能與華人社會對女性的期待、女性在家庭中的角色有關。根據衛生福利部照顧管理資訊平臺統計,雖然近年男性主責照顧者有小幅增加,在2020年左右女性照護者比例仍超過六成(註4)。這短期內恐怕難以翻轉的比例,提醒了我們,多多關懷女性家庭成員,並避免因刻板印象而將責任全數交託給單一的性別角色,男性作為另一有力的家庭組成分子,應主動支持,平衡照顧的壓力。

■ 終究,是一場漫長的告別

回到本書,身為主編,在編選的這一路上,我衷心感謝12位優秀作家以生命經驗為讀者帶來的心靈撫慰,黃素菲教授的延伸討論,以及臺語顧問呂美親老師和客語顧問邱一帆老師的協助。人生終究是道別,長期照護,就是一場可預期的、漫長的告別。死亡來臨前,最重要、最關乎圓滿的無非其他,而在於我們彼此是否完成心願,是我們和所愛之人此生互相詮釋的關係。

黃雅歆在〈臨終練習〉的末尾收束得真美,她說,「我們道謝,我們告別,我們一切隨風,從此都要自由。」

是的,終將輕盈,都要自由。願我們在生命的最後,能夠自然說出——謝謝你,對不起,我愛你,再見——彼刻真正無罣無礙,從病痛中無縛,自羈絆中解脫。

註1、註2:皆為臺灣衛生福利部統計處2025年資料。

註3:根據「長期照顧十年計畫2.0失智照護資源數」資料,混合型日間照顧共計704家,服務對象約60%為失智個案。老福機構、護理之家、榮家體系及住宿型長照機構計1,676家,推估其使用者約有86%為失智者。

註4:107至109年長照服務主要照顧者性別分析。