【亞洲人物史7】近世帝國的繁榮與歐洲〔16—18世紀〕

原書名:アジア人物史第7巻 近世の帝国の繁栄とヨーロッパ

出版日期:2025-05-29

總監修:姜尚中

作者:三浦 徹

譯者:郭凡嘉

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:800

開數:窄18開,長22×寬15.5cm×高4.2 cm

EAN:9789570876536

系列:亞洲人物史

※ 恕無法使用折價券

尚有庫存

★ 亞洲史研究巔峰.集英社創社95週年紀念鉅獻 ★

人物如星,交織燦爛歷史星空

構築出籠罩全亞洲的歷史全景

帝國競逐走向盛世、統御廣土眾民、東西文化交流新頁

《亞洲人物史》第七卷進入十六至十八世紀,這是一個帝國興衰、知識變革與文化交流激盪的時代。此時,鄂圖曼帝國、薩法維帝國與蒙兀兒帝國在西亞與南亞霸權崛起,明清更迭改變東亞政治格局,日本從統一、擴張進入「鎖國」體制,朝鮮在戰爭與學術發展間尋找自身定位,而東南亞各國則在海洋貿易與歐洲殖民影響下經歷變遷。

本書收錄影響此一時代的政治統治者、宗教領袖與思想家,如以伊斯蘭神祕主義教團教主之姿立國的伊斯邁爾一世、力挽狂瀾擊退日軍的朝鮮名將李舜臣、自覺知識分子責任的黃宗羲,以及飄洋過海來到東方的耶穌會傳教士。他們在動盪與變革的世界中,或開疆拓土,或魄力變革,或開創思想,形塑了亞洲歷史的重要篇章。

這是個帝國競爭與文化交融的時代,草原與農耕文明持續對抗,貿易與戰爭交織出複雜的世界網絡,學術與宗教思想亦在東西交流中發展。這些人物的行動與思想,不僅改變了當時的世界,也影響了今日亞洲的文化與歷史進程。

【本卷主要人物】

阿拔斯一世/蘇萊曼一世/卡蒂普・切萊比/阿克巴/沙勿略/織田信長/豐臣秀吉/德川家康/李舜臣/光海君/李滉(李退溪)/李珥(李栗谷)/鄭氏一族(鄭成功等)/康熙帝/黃宗羲/達賴喇嘛六世/良淵王

▍叢書特色:

- 跨越地域,從東亞到西亞,涵蓋整個亞洲的歷史長河。

- 突出「交流」視角,深挖和平與衝突中的文化碰撞。

- 匯聚現代亞洲史研究權威,打造精緻的評傳與分析。

歷史不僅僅是故事,而是對人性的深刻關照。

開啟您對亞洲文明的全新理解。

總監修:姜尚中

跨越國界的政治思想家,連結亞洲文化與政治思潮的卓越學者。

日本名永野鐵男,是著名的在日韓國人學者與思想家,其研究涵蓋政治學、政治思想史、亞洲區域主義及以日本帝國主義為核心的後殖民主義議題。

1950年出生於熊本縣,政治學者,東京大學榮譽教授、鎮西學院大學校長。著有多本著作,包括百萬暢銷書《煩惱的力量》、《馬克斯韋伯與近代》等。

作者:三浦 徹

1953年生。御茶水女子大學名譽教授。東京大學大學院人文科學研究科修畢。專攻阿拉伯、伊斯蘭史。主要編著有《伊斯蘭世界的歷史發展》(放送大學教育振興會)等。

(其他多位作者簡介收錄於本書中)

譯者:郭凡嘉

臺灣大學畢業,東京大學博士課程修畢,現於日本任教。譯有《岩波新書.中國的歷史5:中國的形成》等書。

編者的話 姜尚中

序 言 三浦 徹

凡 例

第一章 薩法維帝國的榮華――統治伊朗高原的什葉派國家 近藤信彰

前 言

伊斯邁爾一世(一四八七—一五二四年)

阿拔斯一世(一五七一—一六二九年)

太美斯普一世(一五一四—一五七六年)

海爾•妮薩•貝加姆(?—一五七九年)

馬傑萊西(一六二七—一六九九年)

尚•夏丹(一六四三—一七一三年)

其他人物

杜爾米什•汗╱塔吉魯•哈姆努╱山姆•米爾札╱

米爾札•薩爾曼╱阿拉威爾迪汗╱札尼汗╱謝赫•阿里汗╱

瓦希德•加茲維尼╱喀拉齊╱巴哈丁•阿米里╱米爾•達馬╱

穆拉•薩德拉╱穆罕默德•穆斐德╱伊斯坎達•貝格╱白扎德╱

米爾•埃馬德•哈薩尼╱阿拉凱爾╱薩伊博╱

米爾札•哈利勒之妻╱恩格爾貝特•肯普弗╱

汗•艾哈邁德•汗╱夏拉夫汗•比德利西╱

巴拜•伊本•盧特夫╱沙阿•馬哈茂德•霍塔克╱納迪爾沙

第二章 鄂圖曼帝國的繁榮――邁向東地中海世界伊斯蘭盟主之路 林佳世子

前 言

塞利姆一世(一四六七?—一五二〇年)

蘇萊曼一世(一四九四—一五六六年)

傑拉薩德•穆斯塔法(約一四九〇—一五六七年)

許蕾姆王妃(約一五〇五—一五五八年)

艾布蘇尤德•伊馬迪(一四九〇—一五七四年)

巴 基(一五二六╱七—一六〇〇年)

米馬爾•希南(一四九〇—一五八八年)

海雷丁•巴巴羅薩(約一四七八—一五四六年)

索庫魯•穆罕默德帕夏(一五〇五—一五七八年)

其他人物

塞利姆二世/米赫麗瑪公主/皮里•穆罕默德帕夏/

易卜拉欣帕夏/哈德姆•蘇萊曼•帕夏/魯斯坦帕夏/沙庫魯/

布斯貝克/皮瑞•雷斯/馬特拉克•那西/

卡拉•穆罕默德•切萊比

第三章 衰退期抑或成熟期——審視十七—十八世紀鄂圖曼帝國的兩個觀點 宮下 遼

前 言

柯塞姆蘇丹(一五八九?—一六五一年)

穆拉德四世(一六一二—一六四〇年)

易卜拉欣一世(一六一五—一六四八年)

圖爾汗蘇丹(一六二七—一六八三年)

科普魯律•穆罕默德帕夏(一五七五—一六六一年)

卡蒂普•切萊比(一六〇九—一六五七年)

埃夫利亞•切萊比(一六一一—一六八四年後)

涅 菲(一五七二—一六三五年)

納 比(一六四二—一七一二年)

阿姆卡扎德•侯賽因•帕夏(一六四四—一七〇二年)

費祖拉•埃芬迪(一六三九—一七〇三年)

艾哈邁德三世(一六七三—一七三六年)

內夫謝希爾勒•易卜拉欣帕夏(一六六〇一七三〇年)

耶米賽奇茲•穆罕穆德•切萊比(?—一七三二年)

易卜拉欣•穆特費里卡(一六七四—一七四五年)

納迪姆(一六八一—一七三〇年)

勒弗尼•埃芬迪(?—一七三二╱三三年)

帕特羅納•哈利爾(一六九〇—一七三一年)

第四章 蒙兀兒帝國的榮光——從阿克巴大帝到奧朗則布 真下裕之

前 言

阿克巴(一五四二—一六〇五年)

賈漢吉爾(一五六九—一六二七年)

沙賈漢(一五九二—一六六六年)

奧朗則布(一六一八—一七〇七年)

其他人物

米爾札•阿齊茲•科卡/馬哈姆•阿納加/穆尼姆·汗/曼•辛格/

阿卜杜勒•哈桑/哈基姆•馬錫胡札曼/米爾•朱馬爾/

哈尼•賈漢•洛迪/賽義德•馬哈茂德•巴拉/托達爾•馬爾/

艾哈邁德•西爾信德/熱羅尼莫•沙勿略/席拉維亞拉蘇里/

阿卜杜拉辛•哈尼•哈南/法伊茲/阿布•法茲爾/

賈邁勒丁•侯賽因/塔利卜•阿姆利/張德拉•班/

尼札穆丁•艾哈邁德/阿卜杜•薩馬德/戈瓦爾丹/曼蘇爾/

穆罕默德•侯賽因•喀什米里/毛拉納•阿卜杜拉辛/

阿馬納特•汗/坦 森/賽迪•阿里•雷斯/尚蒂達斯/

薩瑪坎迪/弗朗西斯科•佩爾薩爾特/托馬斯•羅伊

第五章 亞洲的耶穌會傳教士 岡美穗子

前 言

沙勿略(一五〇六—一五五二年)

范禮安(一五三九—一六〇六年)

若昂三世(一五〇二—一五五七年)

安立奎•恩里奎茲(一五二〇—一六〇〇年)

費爾南•門德斯•平托(約一五一四—一五八三年)

彌次郎(?—一五五三年)

路易斯•德•阿爾梅達(約一五二五―一五八三年)

瓦倫丁•卡瓦略(一五五八—一六三一年)

其他人物

羅伯托•德•諾比利/利瑪竇/卡布拉爾/迪奧戈•佩雷拉/

費利佩二世/依納爵•羅耀拉/傑羅姆•納達爾

第六章 統治天下之人與其時代——「歐洲」的登場和「鎖國」體制的確立 中野 等

前 言

織田信長(一五三四—一五八二年)

豐臣秀吉(一五三七?—一五九八年)

德川家康(一五四二—一六一六年)

德川秀忠(一五七九—一六三二年)

德川家光(一六〇四—一六五一年)

大友宗麟(一五三〇—一五八七年)

千宗易(利休)(?—一五九一年)

神屋宗湛(一五五三—一六三五年)

宗義智(一五六八—一六一五年)

朝鮮俘虜

其他人物

佛洛伊斯/顯如(本願寺光佐)/狩野永德/陸若漢/三浦按針/

伊達政宗/內藤如安/島津家久/松前慶廣/井上政重/

以心崇傳/土井利勝/山田長政/益田時貞

第七章 朝鮮王朝克服國家性危機——秀吉的侵略與後金(清)的侵襲 辻 大和

前 言

李舜臣(一五四五—一五九八年)

光海君(一五七五—一六四一年)

宣 祖(一五五二—一六〇八年)

柳成龍(一五四二—一六〇七年)

毛文龍(一五七六—一六二九年)

仁 祖(一五九五—一六四九年)

德川家康(一五四二—一六一六年)

皇太極(一五九二—一六四三年)

努爾哈赤(一五五九—一六二六年)

其他人物

金誠一/金忠善/金尚憲/鄭命壽/郭再祐/規伯玄方/

修靜(西山大師)/袁崇煥/李适/李如松/朴蘭英/景轍玄蘇/

昭顯世子/惟政(松雲大師)/崔鳴吉/小西行長/宗義智/

姜沆/加藤清正

第八章 朝鮮朱子學 川原秀城

前 言

徐敬德(一四八九—一五四六年)

曹 植(一五〇一—一五七二年)

盧守慎(一五一五—一五九〇年)

李 滉(李退溪)(一五〇二―一五七一年)

李 珥(李栗谷)(一五三七—一五八四年)

其他人物

程復心/程敏政/鄭道傳/權近/趙光祖/奇大升/成渾/朴淳/

金麟厚/鄭逑/鄭仁弘

第九章 海與草原的明清交替──鄭氏臺灣和康熙帝 豐岡康史

前 言

鄭氏一族――鄭芝龍(一六〇四—一六六一年)╱鄭成功(一六二四—一六六二年)╱鄭 經(一六四二—一六八一年)╱鄭克塽(一六七〇—一七〇七年)

康熙帝(一六五四—一七二二年)

李成梁(一五二六—一六一八年)

李自成(一六〇六—一六四五年)

揆 一(約一六一五—約一六八七年)

施羅保(?—約一六四七年)

噶爾丹(一六四四—一六九七年)

其他人物

皇太極/永曆帝(朱由榔)/吳三桂/施琅/中國的耶穌會教士

第十章 經世學的發展與考證學的興盛――從明末清初期到清代的學術與思想 伊東貴之

前 言

黃宗羲(一六一〇—一六九五年)

顧炎武(一六一三—一六八二年)

王夫之(船山)(一六一九—一六九二年)

清初的理學者們

孫奇逢/陸世儀/張履祥/湯斌/李顒/陸隴其/唐甄/熊賜履

顏李學派

顏元/李塨/王源/程廷祚

浙西學派的學者們

閻若璩

浙東學派的學者們

全祖望

清代的史學者們

趙翼/崔述

吳派的學者們

惠棟/王鳴盛/錢大昕

戴 震

皖派的學者們

段玉裁/王念孫/王引之

揚州學派的學者們

汪中/凌廷堪/焦循/阮元/劉寶楠

常州學派的學者們

莊存與/劉逢祿/龔自珍

被稱為回儒的人們

王岱輿/馬注/劉智

章學誠

其他人物

朱之瑜(舜水)/方以智/呂留良/梅文鼎/李光地

第十一章 轉世的聖者們之光與影――被印上虛假烙印的兩位達賴喇嘛 池尻陽子

前 言

達賴喇嘛六世(一六八三—一七〇六年)

新達賴喇嘛六世(一六八六—一七二五年)

達賴喇嘛五世(一六一七—一六八二年)

桑結嘉措(一六五三—一七〇五年)

拉藏汗(?—一七一七年)

其他人物

達賴喇嘛三世/達賴喇嘛四世/達賴喇嘛七世/班禪喇嘛四世/

章嘉呼圖克圖/哲布尊丹巴呼圖克圖一世/固始汗/噶爾丹汗/

康熙帝/策妄阿拉布坦

第十二章 近世東南亞的王國與末羅瑜世界的發展

伊東利勝╱川口洋史╱北川香子

菊池陽子╱青山 亨╱菅原由美

田村慶子╱今井昭夫╱西尾寬治

前 言

大陸部

良淵王(一五五五—一六〇六年)

敏東王(一八一四—一八七八年)

納黎萱(一五五五—一六〇五年)

那萊王(一六三二—一六八八年)

鄚 玖(一六五五—一七三五年)╱鄚天賜(一七一八—一七八〇年)

吉•哲塔(一五七九—一六二五年)

蘇里雅•翁薩(一六一三—一六九四╱一六九五年)

昭阿努(一七六八—一八二九年)

島嶼部

阿勞丁•卡哈爾(?—一五七一年)

伊斯干達•穆達(約一五八三—一六三六年)

蘇丹阿貢(?—一六四六年)

杜魯諾佐約(約一六四九—一六八〇年)

蘇丹哈山努丁(一六三一—一六七〇年)

史丹佛•萊佛士(一七八一—一八二六年)

其他人物

勃印曩/德•布里托/博涅贊/拉瑪一世/山田長政/

茶屋四郎次郎/蘇丹馬末沙(麻六甲蘇丹國)/塞納帕蒂/

揚•彼得生•庫恩/蘇丹馬末沙二世(柔佛蘇丹國)/

拉賈•克西爾/羅芳伯

作者簡介

圖片出處

編者的話

姜尚中

人之所以對歷史產生興趣,其根本乃是對人的關心。就像《史記》是以〈列傳〉為支柱一般,史家在史書中貫注全心全力的,也是評傳。於是,我們著眼於不論是誰都會自然抱持的好奇心,構想出這套由著名、無名人們的評傳積累而成、進行描述的《亞洲人物史》。作為討論對象的地域,包括了東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞,也就是足以用「亞洲」一詞指涉的整體領域。我們集結了在現代亞洲史研究中具代表性的編輯委員,經過數年反覆協議,發掘出各領域的主人翁、副主人翁,以及圍繞在他們身邊人們的關聯性,從而形成充滿魅力的小宇宙。當我們在選定人物之際,重視的關鍵要素是「交流」。所謂交流,不限於交易、宗教、思想、藝術傳播等和平友好的事物,也包括掠奪、侵略、戰爭等激烈衝突。我們在每一卷中,針對整個地域的人物群進行鉅細靡遺的配置,並以跨越各個小宇宙的方式,將之聯繫起來;從第一卷到最終卷,大致是按照時代順序安排。透過這樣的構成,我們讓一種堪稱與縱觀式地域史迥然相異的「亞洲通史」形象,自然而然地浮現出來。透過這項由承繼東洋史研究深厚基礎的人們合力進行的嘗試,我們期望相異文化圈、言語圈的讀者,都能有共享的一日到來。

序言

三浦 徹

十六世紀之後的亞洲,出現了被稱為「帝國」的強大國家,在不斷反覆的衝突與交流之際,逐漸形成各地區社會與文化的特色。這裡所說的強大國家,指的是地中海區域的鄂圖曼王朝(一二九九―一九二二年)、伊朗的薩法維王朝(一五〇一―一七三六年)、南亞的蒙兀兒王朝(一五二六―一五四〇年、一五五五―一八五八年)、東亞的明朝(一三六八―一六四四年)與清朝(一六三六― 一九一二年)。東南亞、朝鮮半島和日本這些地區,除了一邊與這些國家有政治、經濟上的聯繫之外,也在朝著國家的統一與改革前進。此外,歐洲各國(葡萄牙、西班牙、荷蘭、大英帝國等),也帶著火器與基督教,進入亞洲的政治與經濟圈。他們從美洲大陸帶來的銀和農產品(馬鈴薯、菸草等)不僅活化了亞洲各地區的經濟,也帶來了結構性的變化。十六―十八世紀的時期具有這樣的特徵,因此我們將這段時期從前後的時代劃分出來,稱為「近世」(early modern)。隨著與美洲大陸的人們與物品的往來,世界(地球)逐漸成為一體,歐洲和亞洲都產生了巨大的變化。十六世紀之後的世界經濟逐漸一體化,伊曼紐爾.華勒斯坦(Immanuel Wallerstein)提出以歐洲為中心的「現代世界體系」理論,也逐漸廣為人知。但是,如同珍妮特.阿布.盧格霍德(Janet L. Abu-Lughod)在《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體系》一書中所提到的,在十三―十四世紀時,歐洲已經有八個與東亞聯繫的交流圈(貿易圈),形成了一個世界體系,商人們以貨幣、信貸、合作經營等方式,累積了許多財富。在一五〇〇年的「大航海時代」,亞洲的國內總生產是凌駕於歐洲之上的。十六世紀後半到訪中國的葡萄牙傳教士達克魯斯(Gaspar da Cruz,約一五二〇―一五七〇年)曾如此描述富裕的中國明朝:「中國是一個整體國家幾乎所有土地都拿來利用的地方,最驚人的就是其人口之稠密,人民數量非常多。人們的生活相當鋪張浪費,吃食、飲酒、衣著,以及家庭的其他各種層面,都近乎奢侈講究。……這片土地不歡迎懶惰的人,他們認為『不勞動者不得食』」(達克魯斯,《中國概説》)。對亞洲近世這般的定義與特徵,就如同第八卷的開頭所述。鄂圖曼王朝、蒙兀兒王朝和清朝,在世界史的論述當中,有時會被稱為「帝國」。在人類史當中, 最初正式宣稱帝國的,是秦(前二二一年)與羅馬(前二七年),皇帝握有絕對的權威和權力,掌控了包含不同民族的廣大領土。按照這個道理,握有絕對權力的君主,統治了多民族的國家,不同於單一民族(組成人民)所形成的國家,無論是自稱或者是被他人稱呼,都被視為是帝國。「近世的帝國」相較於古代或近現代的帝國,有著什麼樣的特徵呢? 西亞、南亞的三個帝國(鄂圖曼、薩法維、蒙兀兒)在君主之下,採用軍人與文官雙軌的統治方式,並建立了錄用、晉升的階級組織(官僚制)。軍人會依照職務(軍務與行政)來制定俸祿(鄂圖曼的蒂馬爾制、蒙兀兒的曼薩卜德爾Mansabdar制),另一方面,有編制了直屬於君王,且能使用火器的常備軍(鄂圖曼的耶尼切里軍團、薩法維軍隊)。在法律、財務等行政方面,會使用文書,並整頓任用、管理具有文書技術的文官(烏理瑪、Khatib等)制度,制度完善。第二,確立了國家的財政基礎,為了支付軍人與文官的俸祿,進行了土地調查(相當於現今的稅務調查)。鄂圖曼王朝在十五世紀之後,針對省―縣―郡分別進行土地與人口的調查,記載著各個行政單位稅收的地籍簿,甚至一直保存到了今日。另一方面,十七世紀之後,將徵稅權委託給個人的「委託制度」也逐漸普及。這可以被視為是集權的統治體系逐漸鬆散,但也可被視為是一種改革,將徵稅委託給精通地方狀況的人士。第三,在統治之下的人民,不分種族與宗教,都被視為是君主的臣民,猶太教、基督教或印度教徒等非穆斯林也有機會被錄用。若有違反伊斯蘭教法等統治的法律或規範,臣民能夠向法庭或君主提出申訴。鄂圖曼土耳其語和波斯語,除了是行政上的語言,也被使用在法律、思想、歷史、文學著作上,獲得君主保護的壯麗建築與繪畫,為城市增添了色彩。以上這些特色也可以在明、清朝中看到。明末的土地丈量,確定了土地所有者與納稅人,應對土地與人的流動,可說是企圖建立一套有效徵稅的財政體系。在中國,早有一套錄用官僚的科舉制度,在明清時代,這些科舉官僚(士紳)在其出身地,以鄉紳的身分對行政有很大的影響力,扮演著協調皇帝與臣民關係的角色。在日本,十六世紀末的土地調查和兵農分離,形成了一個以將軍為頂點、武士為行政官,來統治(各藩)臣民的體制。近世的時代,帝國內外都有很活躍的往來。織豐政權(安土桃山)時代,葡萄牙傳教士佛洛伊斯(Luís Fróis,一五三二―一五九七年)憑著在日本居住三十多年的經驗,將日本的歷史與文化寫成詳細的報告送回葡萄牙。在《日歐比較文化》一書當中,他比較了日歐食、衣、住和生活習慣等生活文化,對女性做出了以下的敘述:「在歐洲,未婚的女性最高的榮譽與品格就是貞潔,……但是日本的女性絲毫不重視處女的純潔。就算不是處女,既不會失去名譽,也還是能夠結婚。」「在歐洲,妻子沒有經過丈夫的許可,就不能出家門,但日本的女性卻可以在丈夫不知情的狀況下,自由的到想去的地方。」「歐洲的財產是夫妻之間共有的,但日本卻是個人擁有自己的財產。有時候妻子還會把錢借給丈夫再收取高利息。」相較歐洲的女性,他精準的描繪出日本戰國時代女性自主自立的姿態,同時也表示女性附屬於男性或家庭,是江戶時代之後才形成的現象。近世亞洲和歐洲的往來,成為彼此認識自己與他人文化的契機,也形成了變革的土壤。我們在本卷裡收錄的人物軌跡,能夠讓我們看見各式各樣的可能性。

第九章 海與草原的明清交替──鄭氏台灣和康熙帝

豐岡康史

■ 前言

十七世紀中葉,長期以來統治中國的大明國,也就是明朝(一三六八~一六四四)自我毀滅。佔據著今天中國東北部滿州、蒙古,可說是漢人聯邦國家的大清國(一六一六~一九一二),接收了化為混亂城市的明朝領地、花上近半世紀的時間,成為名副其實的明朝後繼國家。歷史家將這個王朝稱作「清朝」,而將中國這一連串的政治變動稱為「明清交替」,不過當時的日本人將之稱為「華夷變態(從華麗的大明變化成夷人的大清)」。對日本來說,日本長久以來接觸儒學經典,學習以漢人為中心的思考,但在半世紀之前,秀吉向朝鮮出兵,實際交以干戈,且將近三百年來持續君臨東海彼岸的「中華」明朝滅亡,對日本可說是非常衝擊的事實。然而這個衝擊,相反的卻也讓東亞的國際環境逐漸的穩定下來。

明朝瓦解後,清朝花了半個世紀的時間穩固自身的政權,在東亞不再見到大規模的勢力爭奪,形成了今天國際環境的原型。清朝中國、朝鮮王朝、德川日本、黎朝越南的國境線,除去琉球和台灣的定位之外,就幾乎原原本本的延續到二十一世紀的中華人民共和國、韓國北朝鮮、日本、越南。在同一時期,葡萄牙、西班牙、荷蘭這些乘上了大航海時代的浪潮、造訪遠東的歐洲大陸國家,也降低了影響力。取而代之的是英國,相較於獲得殖民地,英國更把比重放在貿易之上。十六世紀以來,中日銀貿易引領著東亞的經濟活動,但因為日本在之後會進行「鎖國」的一連串貿易限制政策,中日的銀貿易因此受到控制。因此海上世界的混亂時期過去了,商人們捨棄了武器,逐漸進行起穩定的貿易。

另一方面,在同一時期的亞洲內陸,最後的遊牧帝國準噶爾汗國和清朝之間,因東蒙古的喀爾喀,以及對蒙古人來說是心靈支柱的西藏佛教領導人、歷代達賴喇嘛所引起的決戰,開啟了戰端。在這裡,勢力由西擴大到東西伯利亞的俄羅斯帝國被牽連進來,開始了持續到十九世紀末的中亞角逐戰。最終形成今天所看到的俄羅斯,以及中亞、南亞中華人民共和國的國境,花上了兩百年以上的時間。十七世紀後半,熱源由東邊的海上大大的遷移到西邊的草原上。

在本章中,我要針對國際環境穩定──更進一步來說是失去了絢爛浮誇的海洋世界──以出生於長崎平戶的海上王國領袖鄭成功,以及其父鄭芝龍、其子鄭經、其孫鄭克塽的鄭氏一族,以及將眼光放向西北的清朝明君康熙帝為軸心,來追蹤亞洲內陸草原世界的國際關係之變化及發展。

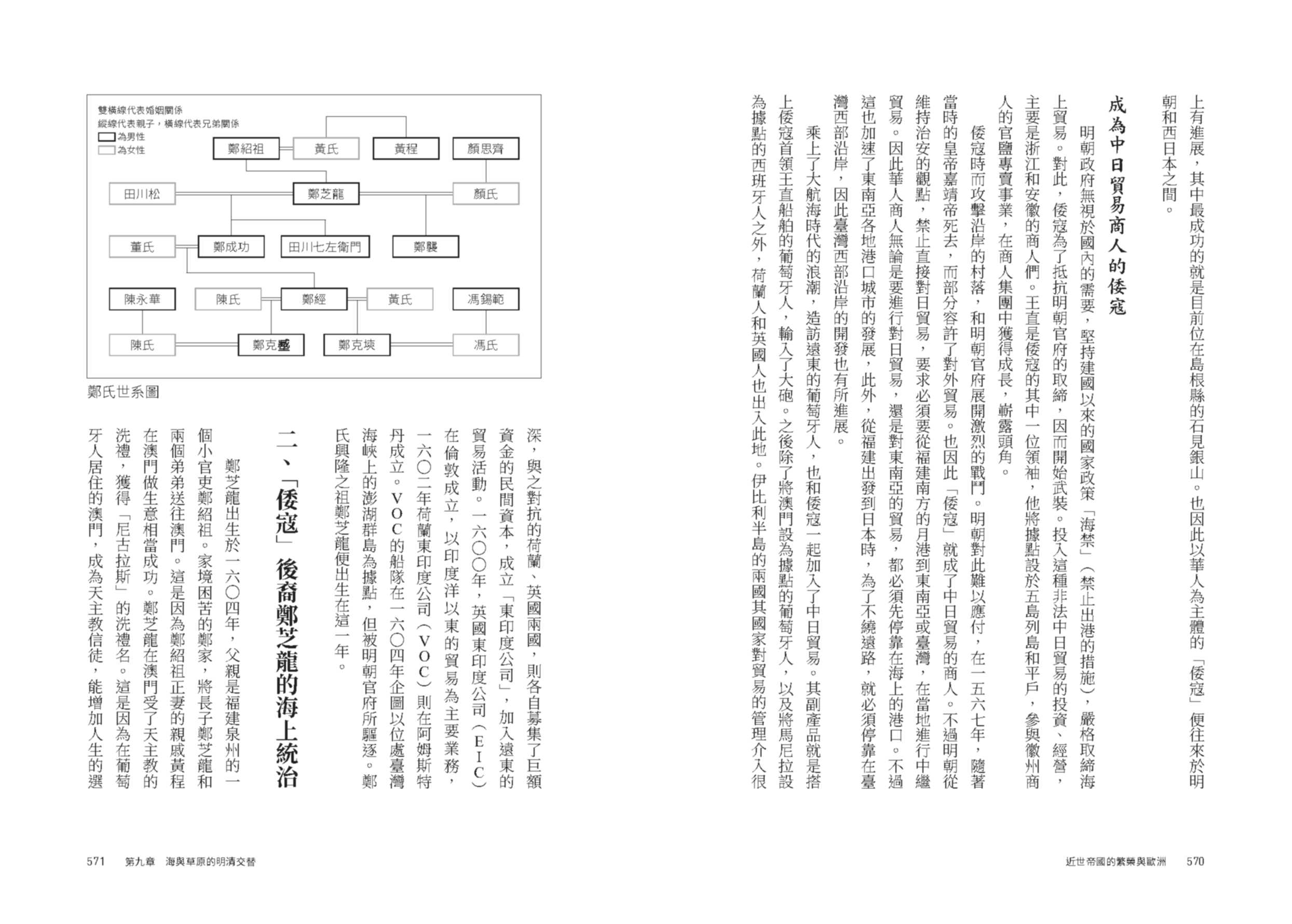

■ 鄭氏一族

鄭芝龍(一六〇四~六二)∕鄭成功(一六二四~六二)

鄭經(一六四二~八一)∕鄭克塽(一六七〇~一七〇七)

一、倭寇的時代

一六八三年十月八日,東寧承天府(今天的台南)。鄭成功之孫東寧國王鄭克塽向進攻台灣的清軍總司令官施琅投降。這是壟斷中日貿易,在東亞海域稱霸的鄭氏台灣,也就是東寧王國滅亡的瞬間。並且因銀子而導致的動盪時代,也就此閉幕。鄭氏一族的存在是十六世紀以來以中日貿易為軸心的東亞劇烈政治、經濟的象徵,其興起與停止,和東亞海上貿易結構的發展完全一致。

因銀子而引發的動盪,代表性的就是「倭寇」。直譯「倭寇」這個字就是「日本盜賊」,不過在十六世紀之後,實際上有八成左右的倭寇都是華人。明朝方面想要得到銀子的商人,就是主要進行交易活動的人。明朝在建國初期,在貿易和納稅時,並不使用貨幣,而是使用徵收生產物或勞力的現貨主義型財政制度,企圖抑制貨幣的使用。但是使用實際物品來納稅極為繁瑣,這讓納稅方和收稅方雙方都累積了不滿,因此進入十六世紀之後,逐漸的就以蒙古帝國時代所利用的金屬當作貨幣,用在納稅和交易上。不過明朝從銀礦山徵收了大量的稅,因此礦山的開發有所停滯。另一方面,明朝周邊的各地區反倒在開發銀礦山上有進展,其中最成功的就是目前位在島根縣的石見銀山。也因此以華人為主體的「倭寇」便往來於明朝和西日本之間。

■ 成為中日貿易商人的倭寇

明朝政府無視於國內的需要,堅持建國以來的國家政策「海禁(禁止出港的措施)」,嚴格取締海上貿易。對此,倭寇為了抵抗明朝官吏的取締,因而開始武裝。最主要擔任這種非法中日貿易的投資、經營的,就是浙江和安徽的商人們。王直是倭寇的其中一位領袖,他將據點設於五島列島和平戶,他參與被稱為「徽州商人」的政府鹽專賣事業,在商人集團中獲得成長,嶄露頭角。

倭寇時而攻擊沿岸的村落,和明朝官吏展開激烈的戰鬥。明朝對此難以應付,在一五六七年,隨著當時的皇帝嘉靖帝死去,而部分容許了對外貿易。也因此「倭寇」就成了中日貿易的商人。不過明朝從維持治安的觀點,禁止直接對日貿易,要求必須要從福建南方的月港到東南亞或台灣,在當地進行中繼貿易。因此華人商人無論是要進行對日貿易,還是對東南亞的貿易,都必須先停靠在海上的港口。不過這也加速了東南亞各地港口城市的發展,此外,從福建出發到日本時,為了不繞遠路,就必須停靠在台灣西部沿岸,因此台灣西部沿岸的開發也有所發展。

乘上了大航海時代的浪潮,造訪遠東的葡萄牙人,也和倭寇一起加入了中日貿易。其副產品就是搭上倭寇首領王直的船的葡萄牙人,帶來了大砲。之後除了將澳門設為據點的葡萄牙人,以及將馬尼拉設為據點的西班牙人之外,荷蘭人和英國人也出入於此地。伊比利半島的兩國的國家對貿易的管理介入很深,與之對抗的荷蘭、英國兩國,各自募集了民間的資本、巨額的資金,成立「東印度公司」,加入了遠東的貿易活動。一六〇〇年,在倫敦設立了英國東印度公司(EIC),以印度洋以東的貿易為主要業務,一六〇二年在阿姆斯特丹則是設立了荷蘭東印度公司(VOC)。VOC的船隊在一六〇四年企圖以漂浮在台灣海峽上的澎湖群島為據點,但被明朝官吏所驅逐。鄭氏興隆之祖鄭芝龍便出生在這一年。

二、「倭寇」的後裔鄭芝龍的海上統治

鄭芝龍出生於一六〇四年,父親是福建泉州的一個小官吏鄭紹祖。家境困苦的鄭家,將長男鄭芝龍和兩個弟弟送往澳門。這是因為鄭紹祖正妻的眷屬黃程在澳門做生意相當成功。鄭芝龍在澳門受了天主教的洗禮,獲得「尼古拉斯」的洗禮名。這是因為在葡萄牙人居住的澳門,成為天主教信徒,能增加人生的選項。由於擅長語言,他擔任過VOC的口譯,除了會出身地的閩南語、明朝領土內共通語言的南京官話之外,他也會荷蘭語、葡萄牙語和廣東話,並學習了商業貿易的基礎。當時的澳門也是葡萄牙商人在進行對日貿易的據點,因此他也獲得了日本的資訊。

一六二三年,鄭芝龍轉移到長崎的平戶,在以平戶為據點的華人商人李旦、顏思齊等人手下工作。之後他就與當地平戶武士的田川氏女兒松成婚。隔年,長男福松出生。接著在兩年後,次男七左衛門出生。福松就是之後的鄭成功,而次男則繼承了田川家的家業。在七左衛門出生後,鄭芝龍就不太接近平戶了。

李旦和顏思齊是取得了德川幕府的朱印狀的商人,在幕府的管理之下,在中國海從事貿易。但是或許是不喜幕府的介入,在一六二四年,他們將據點轉移到台灣中西部(今天的北港附近)。在李旦與顏思齊相繼去世後,鄭芝龍被推舉為領袖。鄭芝龍在之後一邊進行中日貿易,一邊襲擊敵對的同行,有時也會將之殺害,逐漸鞏固霸權。接著在沿海地區的村落他又固定徵收稅金,也會向要從統治的海域經過的船隻徵收通行稅。他又進行中日貿易,逐漸成長為海上的獨立勢力。

鄭芝龍在海域的統治在一六二八年前後逐漸上了軌道。這一年,明朝福建當局勸鄭芝龍投降,並賦予他明朝下級武官的地位。對於無法管理的法外之徒,不解除他們的武裝,反而將他們編列入軍制當中,這樣的作法經常可見於中國歷代王朝,因為他們自覺無法擁有足以鎮壓的軍事力。不過無論如何,鄭芝龍獲得了明朝的許可,持續推進在海上的統治。而這時候成為他海上統治夥伴的,就是VOC。

■ 與VOC的聯手

一六三〇年代,正好是福松少年被成為明朝武官的父親接回的時期。此時VOC與明朝的關係非常惡化。在一六二四年,明朝福建當局發展海軍,對佔領了澎湖群島的VOC造成威脅,因此VOC被迫在台灣島南部的大員(今天的台南市)建立據點,進行中日貿易。不過要在中國調度商品就越加困難。明朝一如既往的以「海禁」為國家策略,拒絕進出月港以外的華人進行買賣。為了要進行貿易,想要在日本調度銀子,就必須要具備蠶絲和絲綢來做為代價。若和明朝的官吏進行交涉,是能獲得一些物品,不過在數量上仍然不足。抱持著不滿的VOC在一六三三年對明朝宣戰。鄭芝龍也參加了明朝軍,在料羅灣打敗了許多支持VOC的華人海盜船隊。在這場戰役後不久,福建當局和明朝中央意見不合,福建當局的上層階級遭到替換,因此就只剩下鄭芝龍是了解狀況的人。鄭芝龍和VOC締結了協定,承諾會穩定的提供蠶絲和絲綢。而這意味了鄭芝龍占盡優勢,由於他有對福建南部沿海地區的統治這個穩固的基石,他不接受福建當局的介入,同時又成了VOC獨佔性的供應商。一六四三年,鄭芝龍被封福建都督,是福建的武官中最高的地位。長男福松改名為鄭森,突破科舉的地方考試,進入南京的國子監。這時候是鄭芝龍人生的頂點。

三、鄭成功登場

一六四四年四月,北京因李自成率領的反叛軍而陷落。明朝皇帝崇禎帝(朱由檢)在紫禁城後的景山自縊而亡。因此,在萬里長城東邊山海關與清軍對峙的明朝軍司令官吳三桂,轉而投靠清軍,站上攻擊明朝的頭陣。李自成軍很快的便遭到擊敗,當時只有七歲的清朝皇帝順治(福臨)和叔叔多爾袞一同進入北京。清軍追討潰走的李自成軍而南下,渡過長江。

南京當局獲知崇禎帝自縊的消息,便推舉崇禎帝的堂弟朱由菘即位為弘光帝。但一六四五年六月,南京陷落,弘光帝被捕(隔年遭到處刑)。收到這個消息後,鄭芝龍和弟弟鄭鴻逵便擁立朱元璋的第九代皇族後代朱聿鍵即位,稱之隆武帝。鄭森在南京陷落前回到了父親的身邊,隆武帝接見了這位擁立自己為帝的鄭芝龍之子,第一眼就對他印象非常好,他撫著鄭森的背說:「朕沒有女兒,無法收你為婿,只希望你能為我皇室盡忠」,並賜他皇室之姓「朱」與「成功」之名。自此之後,他便以「國姓」自稱,而清朝這一方則稱呼他為「鄭成功」。不過他倒是沒有自稱「朱成功」。

隔年秋天,清軍佔領了福建福州。據傳隆武帝遭到射殺,也有人說他是因絕食而身亡。這個時候鄭芝龍以與清朝建立起友好關係,打算要投降。對此,鄭成功要求父親徹底抗戰,但卻沒有獲得同意,因此他與父親訣別,進入鄭氏統治範圍內的金門島。鄭芝龍向清朝投降後,被挾持帶到北京。鄭成功的母親田川松正好為了見兒子與丈夫來到了福建,也在戰亂之中身亡。