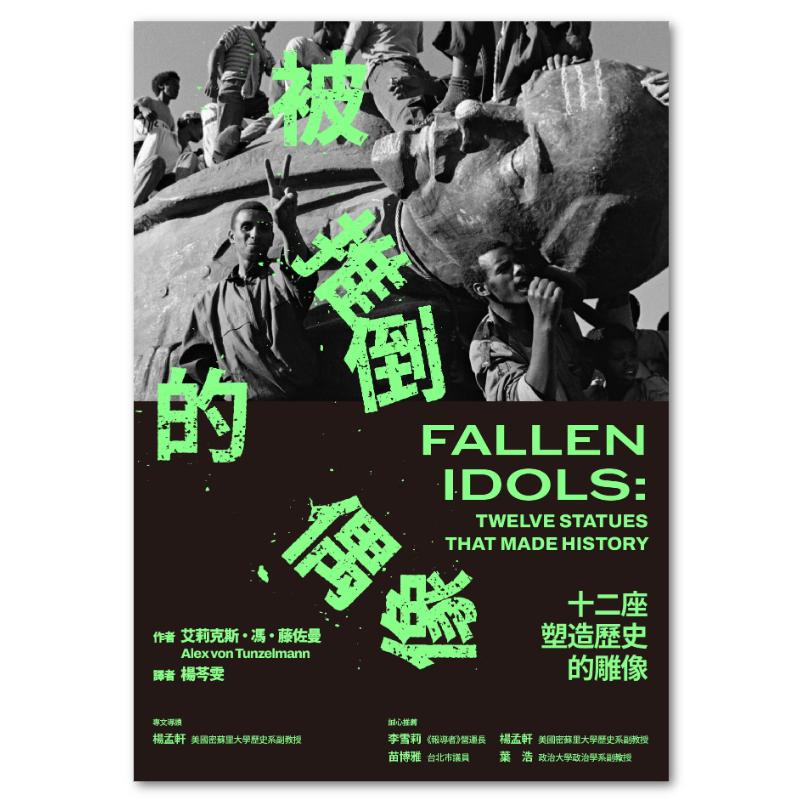

被推倒的偶像:十二座塑造歷史的雕像

原書名:Fallen Idols: Twelve Statues That Made History

出版日期:2025-02-20

作者:艾莉克斯.馮.藤佐曼

譯者:楊芩雯

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:328

開數:25開,長 21 × 寬 14.8 × 1.75 cm

EAN:9789570876000

系列:歷史大講堂

尚有庫存

★《經濟學人》2021年度書籍★

★榮獲沃爾夫森歷史獎(Wolfson History Prize)★

推倒他╳的雕像,然後呢?

英雄陷落,一場關於權力、種族與歷史記憶的風暴襲捲全球

2020年,是世上各處雕像們最驚心動魄一年。從華盛頓、邱吉爾到李將軍,無數「偉人」雕像成了群眾怒火的目標,潑漆、分屍、融成廢鐵……這場全球性的雕像浩劫,起因於佛洛伊德事件,在「黑人的命也是命」的呐喊中,種族議題愈演愈烈。矗立數百年的雕像,為何突然變成了眾矢之的?活人的問題,為什麼要拿手無寸鐵雕像開刀?當我們推倒一座雕像,究竟是為了清算歷史,還是尋求另一種理解過去的方式?

從誕生到倒下,雕像乘載的集體記憶

每一座雕像的誕生,都不只是對個人榮耀的頌揚,更是某個時代、某群人意念的凝結。它們象徵權力、信仰或崇拜,成為集體記憶的投射。然而,這些被簡化成英雄象徵的雕像,卻往往掩蓋了複雜而矛盾的歷史。我們記憶中的英雄,或許正是他人心中的苦痛。推倒一座雕像,並不會泯滅歷史,也並非否定過去,而是一種重新解讀的開始。倒下的偶像,講述的不只是它被推翻的原因,更是我們如何看待歷史、看待彼此的深刻問題。

倒下之後的故事,該如何書寫歷史

這本書以十二座著名雕像為切入點,追溯它們從誕生到倒下的完整故事。雕像不僅是歷史上重要的人物紀念,同時也見證了文明的變遷與掙扎。它們究竟是歷史的標誌,還是時代的債務?拆除雕像本身並不代表著解放,關鍵在於我們如何反思,並開始對過去做出彌補、對現況進行改變。我們不需擔憂人們「改寫」歷史,歷史是一場永恆持續的對話──在過去、現在與未來之間不斷交織、延續。

▍國內外好評推薦

■ 專文導讀

楊孟軒/美國密蘇里大學歷史系副教授

■ 誠心推薦

李雪莉/《報導者》營運長

苗博雅/台北市議員

楊孟軒/美國密蘇里大學歷史系副教授

葉浩/政治大學政治學系副教授

(依姓氏筆畫排序)

「馮.藤佐曼並非高高在上地向讀者說教,而是真誠地邀請大家,去了瞭解每座爭議性雕像背後真正的歷史。她希望每個人都能對自己所身處的社會和時代,做些深度的思考。」

──楊孟軒(Dominic Meng-Hsuan Yang),密蘇里大學歷史系副教授

「深思熟慮且節奏明快……(馮.藤佐曼)有力地論證了,審視紀念性雕像是開放社會重新評估過去價值,並尋求未來新指引不可或缺的一部分……這是一個令人信服且以邏輯為基礎的論點,穿透了圍繞推倒雕像的情感和意識形態干擾,揭示了雕像最初被豎立的事實和原因。」

──《華盛頓郵報》(The Washington Post)

「簡潔且內容豐富……融合了通俗易懂的歷史教訓和對當代政治與文化的尖銳分析, 本書是對『更廣泛、更成熟的歷史參與』的有力呼籲。」

──《出版者周刊》(Publishers Weekly)

「一本生動、有趣且時常充滿機智的探索之作,探討了為何建造雕像、為何拆除雕像,以及這些行為教會我們關於歷史與記憶的意義……本書研究極其深入……在這本引人入勝的著作中,(馮.藤佐曼)邀請我們超越『光榮與恥辱、善與惡、英雄與壞蛋』的二元思維,更深入地思考歷史的形成。」

──《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)

「艾莉克斯.馮.藤佐曼巧妙地捕捉到……雕像總是一個未完成的作品:被推翻、搬移、重塑、重建並重新詮釋。從未有一個時代的雕像是不具爭議的。」

──瑪麗.比爾德(Mary Beard),《衛報》(The Guardian)

作者:艾莉克斯.馮.藤佐曼

英國歷史學者、編劇。著有《印度的夏季:帝國終結的祕密歷史》、《赤熱:加勒比海的陰謀、謀殺與冷戰》、《血與沙:蘇伊士、匈牙利與艾森豪的和平之戰》。《被推倒的偶像》獲選《經濟學人》2021年度書籍,並榮獲榮獲沃爾夫森歷史獎(Wolfson History Prize)。

譯者:楊芩雯

專職譯者,現居台南。政治大學新聞系畢,譯有《柬埔寨》、《阿穆爾河》、《苦土之囚》、《天團浮生錄》、《下雪時節》等。

導讀 雕像移除爭議背後的記憶與歷史/楊孟軒

導論 塑造歷史

第一章 革命的開端──英國│國王喬治三世

第二章 從王子到社會棄兒──英國│坎伯蘭公爵威廉王子

第三章 深受崇拜的領袖──蘇聯│約瑟夫.史達林

第四章 雄偉勃發──多明尼加│拉斐爾.特魯希佑

第五章 大白象──英國│國王喬治五世

第六章 「恐怖!恐怖!」──比利時│國王利奧波德二世

第七章 瞻仰遺容──蘇聯│弗拉基米爾.伊里奇.列寧

第八章 「現實的沙漠」──伊拉克│薩達姆.海珊

第九章 巨人──南非│塞西爾.羅茲

第十章 獻給未竟的志業──美國│羅柏特.E.李

第十一章 遇水則發──英國│愛德華.柯爾斯頓

第十二章 美國偶像──美國│喬治.華盛頓

結語 塑造我們自己的歷史

謝辭

注釋

導讀/雕像移除爭議背後的記憶與歷史

楊孟軒(Dominic Meng-Hsuan Yang)/密蘇里大學歷史系副教授

艾莉克斯.馮.藤佐曼在英美的文化界是一位十分活躍且頗受歡迎的大眾專欄作家、播客、影視劇本作家和歷史學公知。她畢業於牛津大學,除了在英國《衛報》撰寫專欄,不時地評論、吐槽影視傳媒作品的歷史真實性之外,也常常在《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《金融時報》、《洛杉磯時報》等知名報章雜誌,發表歷史知識性的文章,以及對特定時事的點評。作為一位知名作家與史學公知,馮.藤佐曼博覽群籍,知識豐富,文化底蘊十足。她刻畫人、事、時、地、物的手法鮮明,生動有趣,觀察英美社會脈動則眼光獨到。她的時事評論深入淺出,條理分明,筆鋒犀利且詼諧幽默,常令人忍俊不禁,回味無窮。

○二一年出版的《被推倒的偶像》是她針對一般大眾讀者所寫的第五本書,訴說了世界各地十二座被推翻雕像的故事。書的內容探討這些雕像當初為何被建立,它們當時所代表的意義,它們為何後來被移除,以及移除的方式及其後果。故事中的十二座偉大白人男性塑像的事蹟,橫跨三百五十年歷史,遍及歐洲、北美、加勒比亞海、拉丁美洲、非洲、中東、印度。本書的中文版問世,對國內讀者是一大福音。誠然,書中的十二座雕像沒有一座在台灣,《被推倒的偶像》對亞洲較深入的討論也只限於英殖民印度(第五章新德里的英王喬治五世雕像)。馮.藤佐曼在書的導論中曾提及台北市立動物園的河馬塑像和共產中國毛澤東的銅像,但都只是一筆輕輕掠過。即使如此,作者對偉人雕像移除與歷史記憶衝突等一系列鞭辟入裡的論證,對今日的台灣,或是其他深受記憶分歧困擾的國家而言,有許多重要的啟發。

馮.藤佐曼創作此書的原動力,很明顯地來自於歐美社會在二○二○年新冠疫情期間所萌發的大規模「推倒紀念碑與銅像運動」(toppling monuments movement)。突如其來的疫情對當時的美國造成了沉重的打擊,民生經濟崩潰,全國因醫療資源匱乏與嚴格封控而人心惶惶,處在一個鼎沸的壓力鍋狀態。這時明尼蘇達州警察暴力執法,造成非裔美人喬治.佩里.佛洛依德不幸身亡。鑒於此類事件層出不窮,佛洛依德的死點燃了群眾積壓已久的怒火。人們用社交媒體串聯,蜂擁上街抗議,以推倒、破壞或塗鴉公共場域中紀念美國歷史知名領袖塑像的方式(如哥倫布、華盛頓、傑佛遜或支持蓄奴的南方邦聯名人塑像),來抗議社會的諸多不公不義。這輪新的抗爭,不但承繼了自二○一二至二○一三年,因另一非裔青年崔溫.馬丁死亡所激起的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動,以及二○一五年在南非勃發的「羅茲必須倒下」(Rhoads Must Fall)抗爭,也進一步擴散到英國、西歐與其他英語系國家,如加拿大、南非、紐西蘭、澳洲等,都出現了大量市民與青年學生爭相仿效,扳倒雕像的運動。這場反威權、反警察暴力、反殖民、反父權、反白人至上主義、反種族歧視、支持非裔、支持難民、支持有色族裔和原住民、支持女性、支持性少數等訴求的社運饗宴,雖成功地移除了許多充滿爭議、不合時宜的白人男性政治家的公共塑像,但同時也激起各國內傳統派與保守勢力的大反彈,造成一連串的社會撕裂和尖銳對立。在美國,川普總統與他的支持者,指責雕像攻擊者意圖竄改歷史、摧毀民主憲政、「不愛美國」等等。川普於二○二四年底挾多數民意再次當選。與此同時,許多右派或是極右派政黨,在英國和歐洲議會持續擴張勢力。兩者皆標示著西方社會中保守勢力的集結和逆襲。

自一九九○年代以來,西方主流媒體用「文化戰爭」(culture war)一詞來形容傳統價值與進步價值的對抗。二○二○年雕像的保存和移除爭議,因為進步派發動的推倒紀念碑與銅像運動,一躍成為文化戰爭的一個主戰場。進步派企圖利用移除英美人文及國家精神象徵人物的方式,來挑戰與反思整個西方歷史發展,和其因白人中心主義與資本主義掛帥之模式等,長期存在的諸多種族歧視和社會資源分配不平等問題。保守派支持者則覺得進步派在極盡能事地嘲諷、貶低和摧毀他們珍視的歷史、文化與身分認同。在社交網絡高度對立以及情感動員的氛圍下,雙方的意見領袖與網民時常劍拔弩張,相互挖苦攻擊,各說各話,無法從事有意義的交流與辯論。馮.藤佐曼希望藉由書中的歷史知識,來破除文化戰爭式的二元性對立思考,為雙方憤恨不平的受眾,種下一顆智慧的種子,建立一道相互理解和溝通的橋梁。她寫道:「我不呼籲拆除所有的雕像,其中有些雕像我十分喜愛。作為讀者,我希望邀請你讓思考超脫光榮與恥辱、善與惡、英雄與壞蛋等二元論,考量每一樁案例中真正發生的事。記憶如何建構、如何受到質疑、我們又能夠從中學到什麼?」(頁四二)

馮.藤佐曼闡明:「雕像記載的不是歷史,而是歷史記憶。雕像反映某人在某個時間點認為我們該有的想法。設立一尊雕像是有力的象徵,拆除它也是。」(頁二三)她同時寫道:「雕像的價值與意義差異巨大,它們設立與拆除的情況也不同。主張它們通通完全相等,實屬錯誤的對等。我們必須腳踏實地逐一檢視雕像,並瞭解它們為何不同。當我們捍衛任何一尊特定雕像,我們實際上是在捍衛什麼?」(頁三○)

世界上並沒有完美的人,每時代的標準也不同,紀念塑像想要彰顯的偉大情操,多半和其紀念的歷史人物之實際言行相違背或只是該人物言行的一部分,而愛國主義充斥的歷史教科書中所教授的光明、偉大、公正等積極意義往往也有其黑暗面,充滿了人性的醜惡、權鬥、貪婪、痛苦與無奈。馮.藤佐曼覺得人類社會是可以學習、反省、改變與進步的,也需要不斷的自我省思與改良。但並不只是拆除銅像或紀念物就可以簡單地改變行之有年的政治與社會制度,或是除去深植於一般社會大眾的一些歷史記憶。她寫道:「拆除雕像不能創造解放,關連性並非因果關係。『羅茲必須倒下』和『黑人的命也是命』等著眼於雕像的現代運動有著廣泛的目標。它們挑戰殖民主義、種族主義和奴隸制的遺緒,廣納女性主義、多元性別認同與身心障礙者權利的行動主義。這些運動的關注焦點、手段與行動皆可受公評,也確實存在許多批評,從運動內部到外部皆然。儘管如此,它們的願景顯然並未止於雕像。真正的改變無法透過純屬象徵的行動實現。」(頁二八八)

馮.藤佐曼同時也提到,反對拆除雕像最常見的四個說法:(一)泯滅歷史,(二)他那個時代的人,(三)法律秩序的重要,(四)滑坡效應。(頁三七-四○)相信這些說法對生活在台灣的人們,聽起來應不陌生。譬如在改造中正紀念堂與移除蔣公銅像的爭議中,反對者最常見的論述是:「拆除紀念堂與銅像摧毀國家文物資產、企圖抹去歷史。」、「蔣介石有功有過,不能以現在的標準去評價過去的歷史。」、「蔣公銅像的潑漆者毀損公物,目無法紀,意圖挑起族群分裂。」、「移除蔣公銅像只是第一步,下一步就是移除中華民國的國旗、國號和一切象徵。」這四個論述很完美地應證了馮.藤佐曼的觀察。她認為這四個常見的說法如果仔細推敲的話,大多站不住腳。反對移除者通常只是不願承認雕像背後所代表歷史的一些重大問題與爭議,因為這意味著,他們必須認真地反思他們擁護的歷史記憶,做出相應地調整和改變,而這十分困難,因為這些歷史記憶是他們集體認同的基石。

馮.藤佐曼是否支持拆掉所有偉人塑像?反對國家、政黨或政治掌權者做出任何形式的紀念?這倒也不是。如前述,馮.藤佐曼的重點並非哪座雕像一定要拆除或是一定要保留,她想指出的是,雕像的支持者和反對者,其實都高估了移除或保存所帶來的實際效果。她寫道:「拆除這些雕像不會泯滅歷史:種種歷史依然存在。無論雕像立起或倒下,這不影響我們如何理解歷史。大眾對於歷史的認識取決於更加重大的因素,比如教育、穩固的歷史和遺產機構、檔案的保存和取得、批判性思考與言論自由。」(頁二七九-二八○)她認為,與其把所有的白人男性雕像都剷平,換成少數族裔女性或原住民的形象,不如思考人體塑像作為一個集體象徵表達方式,所持續產生的問題。不如去嘗試其他傳遞記憶與價值觀的藝術表現及科技形式。銘記殖民創傷、種族滅絕、政治迫害、父權壓迫縱然重要,我們也可以多紀念些激勵人心的事情:重大科學進步和人文藝術成就等等。

《被推倒的偶像》是一本趣味橫生且發人省思的書。書中所記述的十二座名人雕像歷史,充滿了諷刺與耐人尋味的故事。譬如二○二○年川普總統指控「推倒紀念碑與銅像運動」參與者為一群試圖抹去美國歷史的暴徒,但是一七七六年的美國革命與獨立戰爭的開端,就是「一群暴徒」拉倒宗主國英王喬治三世矗立在紐約市中心的騎馬塑像。在美國內戰中失敗的南方白人種族主義者充分證明,不是只有勝利者可以改寫歷史,戰敗者同樣也可以借建立銅像來編造事實。蘇聯的獨裁者史達林出身喬治亞,他俄語老是講不標準,但掌權後就沒人再敢糾正他。這位極權專制者身材矮小(約一六三公分),使他產生強烈的自卑感,於是他要求自己的銅像比例上都要看起來很高大。史達林的導師列寧,在其有生之年都反對為自己立碑或建立銅像,但史達林與俄共的繼承者不但在蘇聯各邦國與東歐諸國樹立幾千座列寧塑像,還把他們尊敬導師的遺體做成了「活的雕塑品」,一塊供人瞻仰的「臘肉」。英國商人和礦業大亨,南非、尚比亞與辛巴威殖民先驅塞西爾.羅茲一生追求歷史定位,他幻想其蓋世勳業可以被後代至少記得四千年。他在開普敦大學的那座雕像只延續了八十一年,然後被憤怒的學生們潑糞、羞辱後直接退場。羅茲雕像的結局,對所有非常注重「歷史定位」的大人物來說,可能是一個警惕。即使在極權國家,政治家們活著的時候,大多無法完全控制民眾對自己的觀點,更何況身後。二○○三年四月一大群歡呼的伊拉克人,在美軍的幫助下拉倒強人海珊的巨型銅像,但在二○一六年,許多當地民眾只覺得後悔,因為沒有了海珊的伊拉克成了內戰不斷的人間地獄。其中一位說道:「現在,當我走過那座銅像,我覺得痛苦又羞愧。我問自己,為什麼我要拉倒銅像?」他說:「海珊走了,可是我們現在得到一千個海珊來取代他。」(頁一八二)

馮.藤佐曼並非高高在上地向讀者說教,而是真誠地邀請大家,去瞭解每座爭議性雕像背後真正的歷史。她希望每個人都能對自己所身處的社會和時代,做些深度的思考。我們需要紀念什麼人?什麼樣的事情值得紀念?相信不同的讀者群,對這本書會有不同的感觸和觀點。或許在未來,我們將不再需要樹立紀念雕像。馮.藤佐曼鼓勵所有人繼續發掘新知識,公開辯論,開創屬於我們自己的歷史。

導讀 塑造歷史

這是一本關於我們如何塑造歷史的書。我們以許多方式記憶過去,藉由歌曲、韻文、電影和電視節目、藝術、器物、展覽和慶典,在虛構與非虛構寫作、政治宣傳、軼事、笑話裡訴說我們的故事。本書探究歷史敘事中易引起爭議的一種特定形式:雕像。從字面意義而言,雕像有意使過往成為定局。然而我們即將明察,那並不永遠奏效。

在二○二○年非同小可的破除偶像(iconoclasm)浪潮下,世界各地皆有雕像被拆除。以前發生過類似的浪潮,好比在英格蘭宗教改革、法國大革命、蘇聯解體等期間,然而二○二○年的破除偶像是全球現象。「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議者毀損並拆除蓄奴者、南方邦聯人士與帝國主義者的雕像,地域跨越前帝國強權及其前殖民領地,從美國、英國到加拿大、南非、加勒比海地區、印度、孟加拉與紐西蘭。愛德華.柯爾斯頓(Edward Colston)在英國布里斯托被拋入港口;羅柏特.E.李(Robert E. Lee)在維吉尼亞州里奇蒙遭塗鴉;克里斯多福.哥倫布(Christopher Columbus)在明尼蘇達州被拆除、在麻薩諸塞州被砍頭、在維吉尼亞州被丟進湖裡;比利時國王利奧波德二世(King Leopold II)在安特衛普遭放火焚燒,在根特被潑紅漆;溫斯頓.邱吉爾(Winston Churchill)在倫敦被噴上「種族主義者」的文字。

有些人擔心這會成為一股狂潮。在美國,邦聯人士的雕像長久為公眾抗議焦點,但沒過多久,國家象徵與改革派人物的雕像也遭到攻擊。抗議者在威斯康辛州麥迪遜拆毀紀念女權的前進銅像(Forward Statue),另一群人則把矛頭指向廢奴主義者。位於紐約州羅徹斯特的廢奴主義者弗瑞德里克.道格拉斯(Frederick Douglass)銅像遭人從基座徹底敲除:不確定犯罪者是否為迷糊的反法西斯或法西斯主義者,藉此報復邦聯人士與蓄奴者的雕像遭移除。丹麥哥本哈根的美人魚雕像被噴上「種族主義魚」的文字。那一次大概只是惡作劇。

時任美國總統的唐納.川普(Donald Trump)帶頭反彈,他簽署一項行政命令宣告:「許多落實及支持這些行動的暴徒、縱火犯與左翼極端人士,擺明自認為意識型態擁護者──好比馬克思主義──而那些意識型態號召摧毀美國政府體制。」這項命令反覆重申,破壞聯邦資產的人恐將面臨十年刑期。「個人與組織有權和平倡議移除或興建任何紀念碑,」這項命令論斷,「但是沒有個人或團體有權強力破壞、毀損或移除任何紀念碑。」

川普造訪拉什莫爾山國家紀念公園(Mount Rushmore),據南達科塔州州長克利斯蒂.諾姆(Kristi Noem)描述,川普對她說,他的夢想是讓自己的臉刻在山上,與喬治.華盛頓(George Washington)、湯瑪斯.傑佛遜(Thomas Jefferson)、狄奧多.羅斯福(Theodore Roosevelt)和亞伯拉罕.林肯(Abraham Lincoln)作伴。「我開始大笑,」她說,「他沒在笑,所以他完全是認真的。」川普在推特(Twitter)回應,否認他曾如此提議,隨後在同一個句子中重提:「這是失敗的@nytimes和沒信用的@CNN報導的假新聞。從來沒有提議過這件事。不過呢,基於在前三又二分之一年完成的太多事,可能超越其他總統,這在我聽起來是個好點子!」

時任英國首相的波里斯.強生(Boris Johnson)也在推特表示:「那些雕像教我們關於過去的事,以及過去的種種錯誤。拆除它們是在對我們的歷史說謊,並使往後世代的教育變得貧乏。」保守黨政府宣告將修正刑事損害法,使得在英國破壞戰爭紀念碑的任何人同樣可能面臨十年刑期。

博物館和市政當局也迅速回應,儘管採取的方式往往不同。販奴者柯爾斯頓銅像遭拆除的隔天,倫敦碼頭區博物館(Museum of London Docklands)撤下館內另一位販奴者羅柏特.密利根(Robert Milligan)的雕像。位於紐約的美國自然史博物館(American Museum of Natural History)宣告,大門外的狄奧多.羅斯福騎馬像將移走:這座雕像數十年來惹人非議,因為羅斯福由一位美洲原住民和一位非洲人撐扶,兩人皆扮演下屬的角色。在一位毛利人(Māori)耆老指責約翰.漢密頓(John Hamilton)上校是「殺人混蛋」後,以他命名的紐西蘭漢密頓市移除他的雕像。

在美國和英國,右翼的共和黨與保守黨政府把這視為掀起「文化戰爭」的機會。他們自我定位為本國文明的捍衛者:自詡為最後一道防線,要對抗粗俗行徑與「政治正確」──或愈來愈常說的「覺醒」(wokeness)。二○二○年九月,英國文化大臣奧利弗.道登(Oliver Dowden)去函博物館,語帶威脅地表示它們若採取「社會運動或政治催生」的任何行動,就要刪減補助經費。美國總統川普採取進一步行動:「兩個月前我在拉什莫爾山國家紀念公園說過,他們樂得想拆掉,而且是快快拆掉,而那絕不會發生,左翼文化革命的目的是顛覆美國獨立革命。」他宣布成立一七七六委員會(1776 Commission),意圖提倡「愛國教育」,也誓言打造一座新的雕像園地,名為國立美國英雄園(National Garden of American Heroes)。

雕像難道真有這麼了不起?我們大多數生活在城鎮的人,可能天天路過這些石頭和金屬堆而沒想太多,或者根本沒想過它們的身分和意義。理所當然,我們也許喜歡更逗趣的雕像,例如台灣台北市好似半沉於路面下「游泳」的河馬塑像。然而論及某位老紳士騎在馬背上的典型雕像,你問二十個路人他是誰,可能結果是沒有一個人說得出正確答案。如同奧地利作家羅柏特.穆齊爾(Robert Musil)的觀察:「這世上沒有事物像紀念碑這麼不顯眼。」

可是顯然有些雕像確實事關緊要,因為當它們被拆除時,世界領袖宣告實施嚴厲手段保護它們。在某些情況下,雕像代表的意義超出石塊和金屬塊──或許那群河馬不算在內。雕像是個體的象徵:它們的象徵意義可能跨越了世俗與宗教間的界線。雕像被視為代表那些個體,與此同時,也代表著國家、文化或族群認同。因此,質疑緬懷對象的任何缺失,彷彿是在質疑國家本身的缺失。如我們所見,美國總統川普就反覆強調拆除雕像可能導致美國覆滅。

自一九九○年代起,「文化戰爭」一詞用來描述區隔傳統價值與進步價值對立支持者的兩極化議題。從表面上來看,二○二○年對雕像的攻擊依循此種模式:替拆除雕像抗議者助陣的那群人大多偏年輕、更傾向社會自由主義,厭惡破壞行為的人則通常較年長與保守。

但假使你更深入探究,雕像議題比這複雜得多。二○一四年列寧像在烏克蘭各地遭拆除,以及二○○三年巨大的薩達姆.海珊(Saddam Hussein)像在伊拉克被拉下時,眾多年長的西方保守人士歡欣喧騰,一些較年輕的進步人士則對於慶祝卻步。當伊斯蘭國(Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL)在二○一五年摧毀敘利亞帕米拉(Palmyra)的古老雕像,人們不分政治光譜一律加以譴責。這些事件的回應者,到了二○一六年至二○一七年及二○二○年邦聯人士和蓄奴者成為焦點時,其中許多人反應迥異。雕像並不中立,也非與世隔絕。我們對雕像的反應取決於它們的紀念對象,誰是設立者、誰是捍衛者、誰又是拆除者,以及背後的原因。「文化戰爭」二元論是媒體就此議題製作三分鐘鏗鏘片段的簡單方式,但它模糊了世界各地社會何以樹立、鍾愛、痛恨並拆除雕像,藉此為自我發聲的引人入勝的歷史。

公眾常透過文化戰爭的視角談論歷史。你對祖國的歷史感到光榮或恥辱?你的國家是善或惡的勢力?特定的歷史人物是英雄或壞蛋?這些問題激怒大批歷史學者,因為它們完全無法幫助你從史學的角度去理解歷史:它們關乎你當下的個人感受。理所當然,你想對歷史有何感受是你的自由,但它們絲毫不影響真正發生過的事。如同倫敦大學瑪麗王后學院歷史系教授金.華格納(Kim Wagner)的評論:「歷史學者並非穿越時空的耶誕老人,把誰頑皮、誰乖巧列入名單。『善』與『惡』不是具有分析意義的標籤。相反地,歷史學者試圖揭露過往的不同經驗與世界觀,並嘗試理解人們那些往往看似毫無意義的行為。」

歷史人物的雕像在相關討論中舉足輕重,因為它們觸及到那些二元對立,這些對立並非關於歷史本身,而是關於我們如何透過歷史看待自己:光榮或恥辱、善或惡、英雄或壞蛋。雕像記載的不是歷史,而是歷史記憶。雕像反映某人在某個時間點認為我們該有的想法。設立一尊雕像是有力的象徵,拆除它也是。

二○二○年破除偶像風波的效應,在書寫的此刻依然有感。雕像設立或拆除的新事蹟無疑將持續浮現,然而隱含的主旨不變:它們全都跟歷史記憶的建構與疑慮有關。我們生活在兩極化的世界,歷史時常泛政治化、甚至被當成武器;言論與思想自由蒙受威脅,儘管這並不總是備受新聞和輿論關注;現在,謊言用不到一秒鐘就能傳遍半個地球。誰來定義記憶、如何定義記憶的難題,對於我們是什麼樣的社會至關重要,這也關乎著我們希望成就什麼樣的未來。

……

書中的十二尊雕像來自世界各地:北美、西歐和東歐、非洲、拉丁美洲與亞洲。各章依照破壞日期的時間先後順序排列。十二尊雕像企圖訴說什麼故事?它們是否逐漸變得象徵別種事物?誰拆除它們,有什麼手段和原因?

我收錄引起爭議的雕像,代表的人物包括政壇的左派和右派,從帝制、帝國、獨裁到民主政體,出身武裝部隊和商界。幾乎全都是白人男性,例外的是海珊,以及具爭議的拉斐爾.特魯希佑(Rafael Trujillo),他自認為是白人,血統卻結合了不同人種。種族與性別的失衡具有代表性。在近代史中,世俗雕像多半用來紀念白人男性。二○二○年六月倫敦的一間博物館在推特聲稱,在英國,山羊的公共雕像(三座)比真有其人的黑人女性雕像(兩座)還多。殖民年代結束以來,雕像的人口統計組成在非洲、拉丁美洲和亞洲發生改變,近日在北美、歐洲和澳大拉西亞 力主設立多元雕像的運動,也嘗試導正那些地方的平衡。許多女性和有色人種親身參與雕像如何及為何該拆除的敘事。

研究期間,我注意到同樣的四種論點常用來反對拆除雕像。敬請留意:下次有雕像倒下時,它們勢必浮現。

1.泯滅歷史

「美國正在對歷史宣戰,」英國新聞記者提姆.史丹利(Tim Stanley)在二○一七年寫道,「他們拆毀雕像,移除銘牌,抹消關於棘手過往的記憶。」該論調主張,移除雕像是企圖要摧毀歷史。提出這種見解的人通常暗指,拆除雕像人士這麼做的原因是想剷除討人厭的東西,讓歷史變得更美好。因此,他們立意良善但想歪了。強生在二○二○年企圖指出:「我們不能事到如今試圖剪輯或審查過去。我們不能佯裝擁有不同的歷史。」有些人提出更邪惡的詮釋。福斯新聞台(Fox News)主播克里斯.華萊士(Chris Wallace)談論移除邦聯人士的雕像:「這有點讓我想起文化大革命時期的中國,在毛澤東統治下,有些部分的歷史直接遭到抹消。它們不被允許繼續存在。」

另有其他人譴責拆除雕像不僅魯莽,更是蓄意違背國家利益的陰謀。「這事關馬克思主義,以及當前掌控敘事的人。」保守派評論者泰咪.布魯斯(Tammy Bruce)二○二○年在福斯新聞台發言,「馬克思主義者的動機並非真正在社群間及美國國內引起更廣泛的對話,而我們從一開始就這麼做。這是要泯滅我們整體的過去。」

2.他那個時代的人

這種論調的基礎是捍衛經由雕像實現的個人紀念,基於他是「他那個時代的人」,無法由當代的標準論斷。「迫使歷史人物脫離他們的歷史脈絡,並期待他們對種族等議題抱持現代觀點,無論怎麼看都很荒謬。」歷史學者安德魯.羅柏茨(Andrew Roberts)寫道,「人們只因擁有當時大多數人的意見,名聲就遭到詆毀──也就是被批評為覺醒心不夠。」強生表達過類似觀點:「我們城鎮中的雕像是由過往的世代設立。他們對於是非擁有不同的觀點、不同的理解。」

此論點聲稱雕像的主角性質複雜,因為他成就過好事,也做過壞事,功過必定相抵,從而獲得諒解。強生又跳出來談論英國國會廣場的邱吉爾像:「這尊國家紀念像現今竟面臨暴力抗議者的攻擊風險,真是荒謬可恥。沒錯,有時他說出我們此刻無法接受的言論,但他是一位英雄,他完全配得上他的紀念像。」

3.法律秩序的重要

我們早就聽過這種論點:拿塔利班、伊斯蘭國跟「黑人的命也是命」相比。「舉例來說,狂熱的伊斯蘭國聖戰分子放火燒摩蘇爾的圖書館,或者夷平帕米拉的貝爾神廟,無疑自認為在追求正當的正義,消滅他們鄙視的過往政權證據。」新聞記者莎拉.范恩(Sarah Vine)描寫,「事實上,他們就像布里斯托的暴徒(拆毀柯爾斯頓像),只不過是耽溺於文化破壞。」

主張法律秩序論點的人,堅稱移除雕像必須經由民主程序。「矗立數個世代的事物應該給予審慎考量,而不是心血來潮或有一群嘶吼暴徒要求就移除。」英國國務大臣羅柏特.詹里克(Robert Jenrick)指出。

4.滑坡效應

最後一種論點顧慮的是底限。如果我們拆除一座雕像,會不會引發骨牌效應?由於邱吉爾曾表達種族主義觀點,我們拆除他的雕像,是否忘記了他也帶領英國歷經第二次世界大戰?我們會因為蓄奴制炸毀羅馬競技場嗎?我們會拆除白宮,因為那是奴隸建造的嗎?停損點在哪裡?

「我看著電視上的他們(抗議者),我看見發生的事,他們完全不明白自己拆掉的是什麼東西。」二○二○年川普在福斯新聞台說,「他們從邦聯人士開始,然後把矛頭指向尤里色斯.S.格蘭特(Ulyssius S. Grant)。嘿,這是怎麼回事?他們還要拆掉林肯,有一群人想拆林肯,他們還沒想清楚究竟為什麼。還有華盛頓啊,傑佛遜啊,我兩度阻止他們前往傑佛遜紀念堂。如果我不是總統,他們早就拆掉了──如果像喬.拜登(Joe Biden)那種人當總統,他們就會拆除傑佛遜紀念堂。」

如同所有的威權統治者,川普自我定位成阻擋在秩序與混亂之間的唯一人物。「滑坡效應」論點旨在引發人們對於破壞與歷史修正主義的恐懼,認為這些行為會威脅到既有的價值觀並損害社會。

縱然這四種論點乍看之下可能有憑有據,但它們全屬謬論。透過簡單的思想實驗就能輕易闡述原因。試想,假設是在談論希特勒或史達林的雕像,以上引述的對象會不會提出相同論點。如果一座史達林像遭到拆除,這些人會不會推諉史達林是他那個時代的人,當時人人堅信要殺害富農,所以你不太能評斷他?如果一座希特勒像遭到移除,他們會不會告訴我們,絕對不能將當代價值觀套用在一九三○年代的德國人身上,因為他們對於是非懷有不同的理解?他們可會要求我們,在猶太人大屠殺與希特勒造就德國鐵路準點間衡量利益得失?他們可會譴責,一九四五年四月二十二日炸毀紐倫堡納粹大理石標誌的美國軍隊是一群「嘶吼暴徒」,應該去找規劃委員會提出訴求?

這場思想實驗並非暗指一切事物都能跟納粹或史達林主義相提並論:顯然這並非事實。實驗意在表明,主張保留爭議雕像的種種論點並非源於雕像或歷史的普世價值,反而端視你談論的是哪座雕像和哪段歷史。實際上,人們傾向捍衛的雕像,他們覺得在某種層面反映自身認同和價值觀,並且在代表對立認同和價值觀的雕像移除時深感欣慰。本質上那並沒有錯,希望保留某些雕像、移除另一些雕像完全合理──事實上,這可能是看待這項議題最合理的立場。承認這些想法出於主觀才是坦誠的行為。

我的敘述開始於一七七六年,那年喬治.華盛頓在美國宣讀《獨立宣言》,有群暴徒拆除英王喬治三世(King George III)的雕像。章節結束於二○二○年,當時美國的另一群暴徒拆除華盛頓像。許多次革命的軼事具有循環性,但書的結尾不會是故事的終結。

我不呼籲拆除所有的雕像,其中有些雕像我十分喜愛。作為讀者,我希望邀請你讓思考超脫光榮與恥辱、善與惡、英雄與壞蛋等二元論,考量每一樁案例中真正發生的事。記憶如何建構、如何受到質疑、我們又能夠從中學到什麼?雕像會有什麼樣的未來?它們的好日子過去了嗎?那麼,倘若真是如此:接下來呢?