【亞洲人物史8】亞洲型態的完成〔17—19世紀〕

原書名:アジア人物史第8巻 アジアのかたちの完成

出版日期:2025-09-04

總監修:姜尚中

作者:村田雄二郎 等著

譯者:游韻馨

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:768

開數:窄18開,長22×寬15.5cm×高4 cm

EAN:9789570877670

系列:亞洲人物史

※ 恕無法使用折價券

尚有庫存

★ 亞洲史研究巔峰.集英社創社95週年紀念鉅獻 ★

人物如星,交織燦爛歷史星空

構築出籠罩全亞洲的歷史全景

知識激盪開拓視野、改革思潮塑造國度、亞洲型態交織成形

▍焦點人物傳記:

- 羽地朝秀與雨森芳洲:鎖國時代的知識人,開展東亞外交與世界觀。

- 德川綱吉與荻生徂徠:儒學治理與學術革新,重塑近世日本秩序。

- 李瀷與乾隆皇帝:從儒學復興到帝國治理,東亞政治文化的縮影。

- 阮惠與海德爾.阿里:以軍事崛起撼動帝國,越南與印度的反抗之聲。

- 拉姆.莫漢.羅伊與米德哈特.帕夏:宗教改革與憲政實驗,探索現代國家的可能。

- 克涅薩熱與容閎:教育先鋒走向世界,連結亞洲與近代思想。

- 慈禧太后與袁世凱:在清帝國末路中掌權,掙扎於保守與改革之間。

「亞洲人物史」第八卷聚焦於十七至十九世紀亞洲的轉型人物,他們生於帝國秩序即將崩解之時,站在傳統與現代、東方與西方交會的歷史十字路口。有的在強勢統治中尋求變革,有的從邊陲出發擁抱世界;有的反抗殖民,有的則在制度內部追求改革。他們的思想與行動不只回應當時困境,也開啟了亞洲各國探索「國家」、「社會」、「人民」的新篇章。

本卷呈現的不是單一國族的歷史,而是一張涵蓋整個亞洲的歷史網絡:在清朝與鄂圖曼帝國調整治理策略的同時,日本、朝鮮、越南、印度與東南亞也面對貿易擴張、軍事衝突與思想激盪的挑戰。這些交錯的經驗,編織出「亞洲型態」逐漸成形的脈絡。

《亞洲型態的完成》探討近世亞洲如何在全球化初潮與西力東漸的壓力下,逐步形成各自的現代政治文化與社會樣貌。從教育改革到宗教振興,從軍事動員到外交實踐,這些人物的抉擇與經歷,塑造了今日亞洲的雛形,也為理解當代亞洲困境與希望提供關鍵視角。

【本卷主要人物】

羽地朝秀/雨森芳洲/德川吉宗/荻生徂徠/李瀷/乾隆皇帝/阮惠/海德爾.阿里/拉姆.莫漢.羅伊/米德哈特.帕夏/克涅薩熱/容閎/慈禧太后/袁世凱

▍叢書特色:

- 跨越地域,從東亞到西亞,涵蓋整個亞洲的歷史長河。

- 突出「交流」視角,深挖和平與衝突中的文化碰撞。

- 匯聚現代亞洲史研究權威,打造精緻的評傳與分析。

歷史不僅僅是故事,而是對人性的深刻關照。

開啟您對亞洲文明的全新理解。

總監修:姜尚中

跨越國界的政治思想家,連結亞洲文化與政治思潮的卓越學者。

日本名永野鐵男,是著名的在日韓國人學者與思想家,其研究涵蓋政治學、政治思想史、亞洲區域主義及以日本帝國主義為核心的後殖民主義議題。

1950年出生於熊本縣,政治學者,東京大學榮譽教授、鎮西學院大學校長。著有多本著作,包括百萬暢銷書《煩惱的力量》、《馬克斯韋伯與近代》等。

作者:村田雄二郎

1957年出生。同志社大學教授、東京大學榮譽教授。東京大學大學院人文科學研究科博士課程輟。專攻中國近現代史和中日關係史。主要著作有《語言.民族.國家.歷史:村田雄二郎中國研究文集》(重慶出版社)。

(其他多位作者簡介收錄於本書中)

譯者:游韻馨

在豆府小樓與豆豆們一起過著鄉下生活的自由譯者。譯作包括《自律神經失調全圖解》、《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯》、《日日抗癌常備便當》、《成不了大人物的我們,決定成為簡單的人》、《amazon絕對思考》、《哆啦A夢科學任意門》系列書籍等多部作品。

編者的話 姜尚中

序言 村田雄二郎

凡例

第一章 琉球王國的新時代 前田舟子

前言

羽地朝秀(一六一七─一六七五年)

程順則(一六六三─一七三四年)

蔡溫(一六八二─一七六一年)

徐葆光(一六七一─一七二三年)

第二章 江戶時代的日朝關係與改變──以對馬動向為中心 木村直也

前言

雨森芳洲(一六六八─一七五五年)

新井白石(一六五七─一七二五年)

松平定信(一七五八─一八二九年)

大島友之允(一八二六─一八八二年)

西鄉隆盛(一八二七─一八七七年)

其他人物

柳川調信/惟政(松雲大師)/呂祐吉/宗義成/柳川調興/申維翰/玄德潤/滿山雷夏/小田幾五郎/林子平/佐藤信淵/吉田松陰/山田方谷/勝海舟/板倉勝靜/德川慶喜/木戶孝允/宗義達/大院君(李昰應)

第三章 江戶時代中期 天下太平的統治 深井雅海/高田綾子

前言

德川綱吉(一六四六─一七○九年)

德川吉宗(一六八四─一七五一年)

田沼意次(一七一九─一七八八年)

柳澤吉保(一六五八─一七一四年)

德川家宣(一六六二─一七一二年)

德川家繼(一七○九─一七一六年)

間部詮房(一六六六─一七二○年)

新井白石(一六五七─一七二五年)

松平定信(一七五八─一八二九年)

其他人物

堀田正俊/牧野成貞/荻原重秀/有馬氏倫/加納久通/大岡忠相/井澤彌惣兵衛/石谷清昌/松本秀持/井原西鶴/竹本義太夫/近松門左衛門/松尾芭蕉

第四章 徂徠學的成立與對後世的影響 平石直昭

前言

荻生徂徠(一六六六─一七二八年)

伊藤仁齋(一六二七─一七○五年)

伊藤東涯(一六七○─一七三六年)

安藤昌益(一七○三─一七六二年)

富永仲基(一七一五─一七四六年)

本居宣長(一七三○─一八○一年)

蘭學者

其他人物

服部南郭/太宰春台/石田梅岩/海保青陵

第五章 朝鮮實學 川原秀城

前言

李瀷(一六八一─一七六四年)

洪大容(一七三一─一七八三年)

宋時烈(一六○七─一六八九年)

尹鑴(一六一七─一六八○年)

朴趾源(一七三七─一八○五年)

丁若鏞(一七六二─一八三六年)

崔漢綺(一八○三─一八七七年)

李濟馬(一八三七─一九○○年)

其他人物

權尚夏/韓元震/李柬/柳馨遠/安鼎福/黃胤錫/徐浩修/朴齊家/金正喜/金正浩

第六章 前所未有的盛世結局──清朝全盛期 谷井陽子

前言

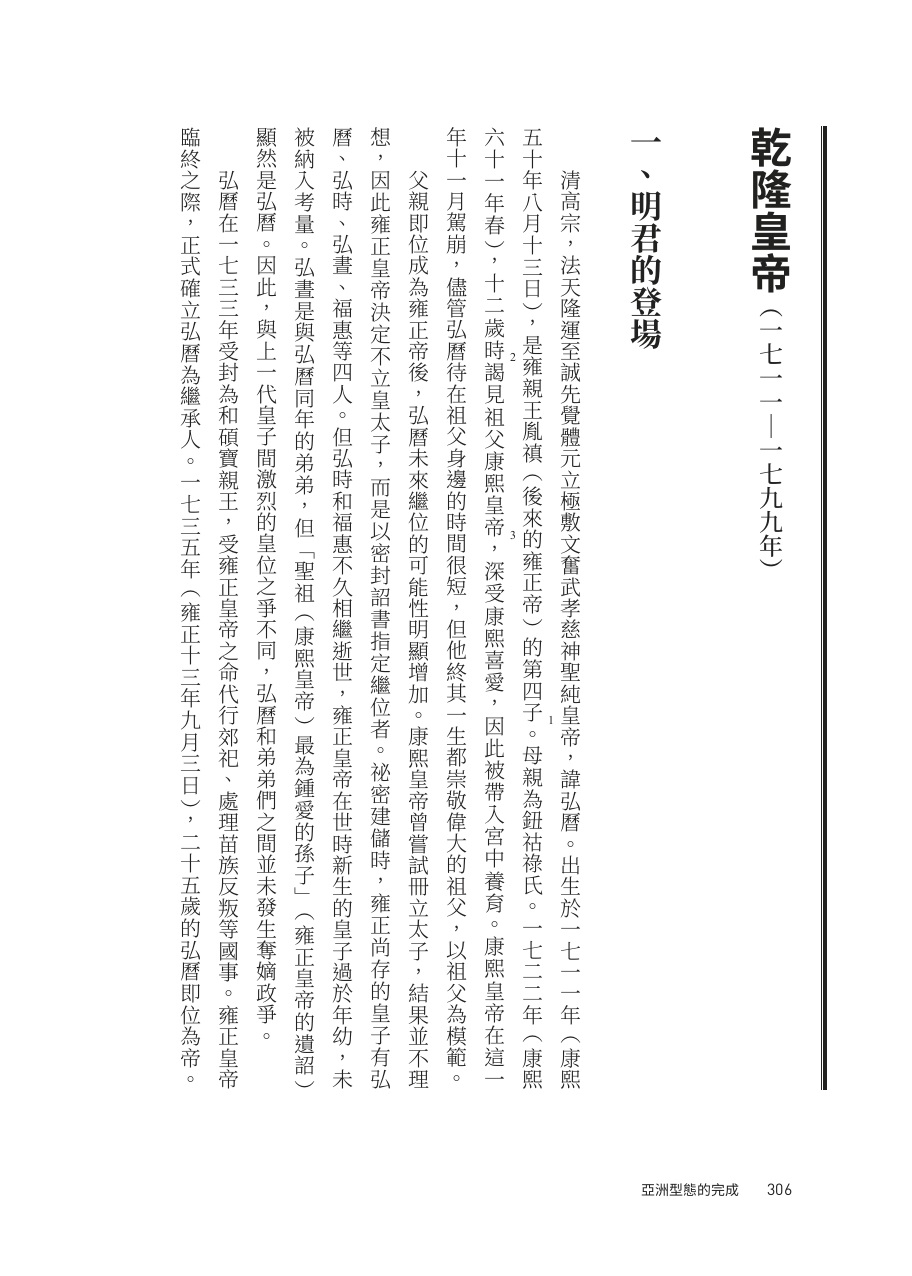

乾隆皇帝(一七一一─一七九九年)

雍正皇帝(一六七八─一七三五年)

準噶爾汗國

鄂爾泰(一六八○─一七四五年)/張廷玉(一六七二─一七五五年)

白蓮教徒

第一代馬戛爾尼伯爵(一七三七─一八○六年)

曹雪芹(一七一五/二四─一七六三/六四年)

揚州八怪

其他人物

袁枚/紀昀/陳宏謀/和珅

第七章 經歷西山起義 南北越最終統一 多賀良寬/今井昭夫/川口洋史/北川香子

前言

阮惠(一七五三─一七九二年)

阮福暎(一七六二─一八二○年)

百多祿(一七四一─一七九九年)

明命帝(一七九一─一八四一年)

阮攸(一七六五─一八二○年)

其他人物

拉瑪一世/安英/安贊/安東

第八章 威脅大英帝國的十八世紀南印地方政權 太田信宏

前言

海德爾‧阿里(約一七二○─一七八二年)

蒂普蘇丹(一七五○─一七九九年)

馬達夫‧拉奧(一七四五─一七七二年)

華倫‧黑斯廷斯(一七三二─一八一八年)

其他人物

穆拉里‧拉奧‧戈爾帕德/穆罕默德‧阿里‧汗‧瓦拉賈/嬋達‧沙希布/南迦‧拉賈/普爾納亞/埃洛伊‧何塞‧科雷亞‧佩沙特

第九章 英屬印度時期的近代化與傳統回歸 臼田雅之

前言

拉姆‧莫漢‧羅伊(一七七四─一八三三年)

克夏勃強特拉聖(一八三八─一八八四年)

拉瑪克里斯納(一八三六─一八八六年)

維韋卡南達(一八六三─一九○二年)

陀耶難陀‧薩羅斯薄底(一八二四─一八八三年)

賽義德‧艾哈默德‧汗(一八一七─一八九八年)

其他人物

威廉‧瓊斯/馬克斯‧繆勒/本廷克/麥考利/德瓦爾伽納塔‧泰戈爾/德羅齊奧/拉德哈坎塔‧德布/德本德拉納特‧泰戈爾/伊斯瓦爾‧錢德拉‧維迪亞薩加/巴爾沙斯特里‧詹卜姆菲卡/馬哈德夫‧戈文德‧拉納德/潘迪塔‧拉瑪拜/海倫娜‧彼得羅芙娜‧布拉瓦茨基/亨利‧斯太爾‧奧爾科特/沙阿‧瓦利烏拉/沙阿‧阿卜杜勒‧阿齊茲/賽義德‧艾哈邁德‧巴雷爾維/維爾薩林加姆

第十章 鄂圖曼帝國的改革實踐者 佐佐木紳

前言

米德哈特‧帕夏(一八二二─一八八四年)

傑夫代特帕夏(一八二三─一八九五年)

艾哈邁德‧米德海特(一八四四─一九一二年)

阿卜杜勒─哈米德二世(一八四二─一九一八年)

其他人物

塞利姆三世/艾哈邁德二世/阿卜杜勒─邁吉德/阿卜杜勒‧阿齊茲/阿里帕夏/易卜拉欣‧希納西/納米克‧凱末爾/福阿德帕夏/馬哈茂德‧內丁‧帕夏/穆斯塔法‧雷希德帕夏/阿里‧海達‧米德哈特/謝赫里班/法蒂瑪‧阿莉雅

第十一章 中亞的十九世紀──揭開近代的序幕 小松久男

前言

克涅薩熱(一八○二─一八四七年)/瓦里漢諾夫(一八三五─一八六五年)/塔伊夫(一八三○─一九○五年)/多尼什(一八二七─一九九七年)/加斯普林斯基(一八五一─一九一四年)/杜克奇依禪(一八五三?─一八九八年)

其他人物

沙巴丹‧詹泰/胡達雅爾汗/賈邁勒丁‧阿富汗尼/阿塔烏拉‧巴亞濟托夫/艾合買提‧巴依吐爾遜諾夫/薩德理金‧艾尼/尼古拉‧伊格那提耶夫/亞歷克塞‧庫羅帕特金/弗拉基米爾‧納利夫金

第十二章 從周邊看中國 揭開近代序幕 倉田明子

前言

容閎(一八二八─一九一二年)

洪秀全(一八一四─一八六四年)

洪仁玕(一八二二─一八六四年)

曾國藩(一八一一─一八七二年)

李鴻章(一八二三─一九○一年)

其他人物

唐紹儀/陳蘭彬/黃勝/林則徐/魏源/鮑留雲/馬禮遜/郭實臘/麥都思/理雅各/裨治文/王韜/唐廷樞/恭親王奕訢/蒲安臣

第十三章 「惡女」與「權臣」導致王朝政治的末路 村田雄二郎

前言

慈禧太后(一八三五─一九○八年)

袁世凱(一八五九─一九一六年)

康有為(一八五八─一九二七年)

梁啟超(一八七三─一九二九年)

光緒皇帝(一八七一─一九○八年)

溥儀(一九○六─一九六七年)

其他人物

鄭觀應/同治皇帝/李蓮英/李提摩太/黃遵憲/嚴復/張之洞

作者簡介

圖片出處

編者的話

姜尚中

人之所以對歷史產生興趣,其根本乃是對人的關心。就像《史記》是以〈列傳〉為支柱一般,史家在史書中貫注全心全力的,也是評傳。於是,我們著眼於不論是誰都會自然抱持的好奇心,構想出這套由著名、無名人們的評傳積累而成、進行描述的《亞洲人物史》。作為討論對象的地域,包括了東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞,也就是足以用「亞洲」一詞指涉的整體領域。我們集結了在現代亞洲史研究中具代表性的編輯委員,經過數年反覆協議,發掘出各領域的主人翁、副主人翁,以及圍繞在他們身邊人們的關聯性,從而形成充滿魅力的小宇宙。當我們在選定人物之際,重視的關鍵要素是「交流」。所謂交流,不限於交易、宗教、思想、藝術傳播等和平友好的事物,也包括掠奪、侵略、戰爭等激烈衝突。我們在每一卷中,針對整個地域的人物群進行鉅細靡遺的配置,並以跨越各個小宇宙的方式,將之聯繫起來;從第一卷到最終卷,大致是按照時代順序安排。透過這樣的構成,我們讓一種堪稱與縱觀式地域史迥然相異的「亞洲通史」形象,自然而然地浮現出來。透過這項由承繼東洋史研究深厚基礎的人們合力進行的嘗試,我們期望相異文化圈、言語圈的讀者,都能有共享的一日到來。

序言

村田雄二郎

本書大致以十七到十九世紀為背景,介紹此時期活躍於亞洲史舞臺的歷史人物。若根據歷史學的時代劃分,本書可說是近世亞洲的人物史。

雖說是以十七到十九世紀為背景,但本書的登場人物從未想過「我是十八世紀的人」或「我生存在世紀末」。他/她們只是依照宗教或王權制定的曆法,生活在各自文化定義的時間,與現代人習慣的西曆與GMT(格林威治標準時間)有很大的不同。

近世指的是近代初期(early modern),是轉移至近代的時期。在這段期間,西方歐洲各國開始進入亞洲,「西洋」這個概念漸漸深根於亞洲各地區的政治與社會經濟,產生「西力東漸」的現象。東印度公司成為這股風潮的橋頭堡,西方列強透過貿易加深與亞洲的關係,最後演變成殖民統治和砲艦外交,完全改變了亞洲人民的生活樣貌。另一方面,有些地區的國家實施嚴格的出入境管理,控管貿易體制,發展出成熟的獨特文化,東亞的琉球、日本、朝鮮、中國等就是最好的例子。在此過程中,各地區的「國家」樣貌也產生極大變化,造就了太平時代終結,創造新秩序與價值的各種嘗試。儘管如此,這些嘗試並非一帆風順。其中包含許多挫折、失敗,甚至不進而退。換句話說,近世亞洲的最終局面亦充滿了戰亂和迷惘。

然而,這也是歐洲催化出的「亞洲主體」形成過程,亦可說是以民族國家為原型的「國」之型態。近世作為接續至近代的時代,最大特色是那些被後世讚譽為「民族英雄」的改革者和反叛軍領袖為國家獻祭,成為越南、土耳其、印度、中國等國最鮮明的標誌。不可諱言的,各地區國家與市場的整合程度天差地別,面對近代課題的方式也不一樣,各自的文化個性深深烙印在這段時代的歷史裡。

基於亞洲歷史,如何定義與詮釋近世這個時代?這個問題很難回答。亞洲近世絕非只有「一個答案」,但有哪些共通特徵呢?若真的有,又和近代世界的形成有什麼關係?

內陸亞洲史專家約瑟夫‧弗萊徹(Joseph Fletcher)在其遺稿論文〈綜合歷史〉中,提出一個問題:「單一近世史是否存在?」他的回答是這樣的:「即使是乍看在政治上隔絕,彼此毫無相關的各地區(包括歐洲、北美),只要各位搭乘飛機繞行北半球一圈俯瞰大地,就能從宏觀角度看出並行性,亦即(一)人口增加、(二)歷史節奏加速、(三)經濟活動中心的『地方』都市成長、(四)都市商業階層興起、(五)宗教再興與傳教活動、(六)農村紛亂、(七)遊牧民族沒落等變動。」(Fletcher, Joseph, “Integrative History: Parallels and Interconnections in the Early Modern Period, 1500-1800,” Journal of Turkish Studies, 9, 1985. 文字概要引自岸本美緒,〈東亞、東南亞傳統社會之形成〉,《岩波講座世界歷史13》,岩波書店,一九九八年)本書各章節證實了弗萊徹的觀點是正確的。

弗萊徹並未說明各地區產生並行性的原因,但此時期亞洲地區的貿易盛況空前,無論是物品、金錢、人力,乃至於資訊皆暢通無阻,繁榮昌盛。這應該算是一個重要的前提條件。近世的特性是橫跨地區與國家展開廣域且密切的「交流」,這也是本系列的關鍵字。不僅如此,位於亞洲周邊的「西方國家」也積極參與這個「交流」空間。根據安格斯‧麥迪森(Angus Maddison)的推估,亞洲在全球GDP(國內生產毛額)的比例,一七○○年為百分之六十一點八,一八二○年為百分之五十九點四。相較之下,西歐加美國的占比分別為百分之二十二、百分之二十四點八。直到一八二○年,亞洲各地區的GDP皆占全球的一半以上。其中中國的GDP長期穩居第一,一八二○年占全球的百分之三十二點九(安格斯‧麥迪森著,公益財團法人政治經濟研究所監譯,《世界經濟史概觀──西元一年到二○三○年》〔Contours of the World Economy, 1-2030AD〕,岩波書店。二○一五年)。

一八二○年後的半世紀之間,這個比例產生巨大變化。到了一八七○年,亞洲衰退至百分之三十八點三,西歐加美國上升至百分之四十二。由此可知,鴉片戰爭(一八四○─一八四二年)前後是東西方勢力逆轉的關鍵時期。在這段期間,英國在一八二六年於東南亞建立海峽殖民地,以自由貿易港新加坡為起點,擴大海洋貿易。隨著歐洲正式進軍亞洲,印度出現了印度民族起義(Indian Rebellion,一八五七─一八五八年)、中國清朝有太平天國運動(一八五○─一八六四年),鄂圖曼帝國在經歷兩次與埃及的戰爭(一八三一─一八三三年、一八三九─一八四○年)後,又與俄羅斯帝國爆發克里米亞戰爭(一八五三─一八五六年)。此外,俄羅斯帝國進入中亞後,將突厥穆斯林王朝納入保護國,東突厥斯坦(現為中國新疆)的阿古柏(Yakub Beg)發動了反抗戰爭(一八六五─一八七七年)。這些地區動盪都是英俄帝國大博弈(The Great Game)的一部分。

此後,亞洲各國與各地區不是處於殖民地體制,就是遭受「西洋衝擊」,開始摸索充滿苦難的改革與自立之路。有時參考「西學」,有時又創造出對抗「西教」的文化價值。原本單純指稱歐洲以外的「亞洲」,首次具有正面意義。

一八二○年是東西方「主角交替」的轉捩點。經過二百年,繼日本與四小龍(新加坡、香港、臺灣、韓國)之後,中國的經濟實力也呈現大幅成長,躍身GDP(國內生產毛額)全球第二的經濟大國。不僅如此,人口大國印度近幾年也有顯著增長。亞洲經濟「再次」引領世界的時代已經到來,基於這項事實,外界又是如何看待近世亞洲的重要人物,在歷經重重失敗與挫折,孜孜不怠地嘗試自立與改革的作為?

歷史學是回顧過去,省思目前處境的認知過程。

新冠疫情導致「交流」中斷停滯,我們經歷過這前所未有的事件,本卷的登場人物將會告訴我們什麼樣的故事?各位不只要注意勝利者的宣言,還要傾耳聆聽消失在黑暗中的失敗者,以及無名的人們留下的無聲之聲。

第十三章 「惡女」與「權臣」 導致王朝政治的末路

村田雄二郎

前 言

中國有「正史」的傳統,即統一國家的新王朝會編撰前朝的歷史。這種做法的目的是事後為王朝革命的正當化提供依據,但以歷史為政治的借鏡,也意味著對歷史人物的評價會依據其善惡與成敗來下判斷。進一步說,闡明王朝的興衰成敗,也暗含著勝者審判敗者的意味。《史記》是二十四史之首,其獨特之處在於描繪了一個多中心的世界觀,例如將非掌權者孔子的傳記與諸侯並列於「世家」中。不過,《漢書》以降的史書撰寫風格逐漸定型,開始以皇帝為中心的一元價值秩序來判斷人與事的善惡曲直。

清朝作為最後一個王朝,卻沒有留下正史(《清史》)。然而,即便到了中華民國時期(一九一二― 一九四九年),乃至中華人民共和國建立後(一九四九年―),為了強調革命成功,仍延續了將前朝政權描繪為暗黑的「正史」風格。特別是本章所探討的時代,為中國對外關係發生重大變化,外交直接影響內政的時期。慈禧太后和袁世凱等政治領袖,比起內政上的「過失」,更因外交政策上的「失誤」而受到批評。這些批評常帶有濃厚的勸善懲惡的歷史觀,例如扼殺仿效歐美與日本的改革政策,是出於權力野心、殘暴、陰險或冷酷等性格特質。然而,自一九八○年代以降,那些由革命「成功者」為確保自身正當性而描繪的「暗黑」晚清政治史已開始發生變化。因為歷史人物的複雜性、多面性,以及保守與改革勢力之間錯綜複雜的關係、「愛國(民族主義)」敘述的片面性等,都使得歷史評價的基準受到重新檢視。正如本章所指出的,過去被外界賦予負面形象與評價的慈禧太后和袁世凱等人也正在逐步修正中。事實上,可說是現代中國改革開放之源頭的清朝最後十年改革(新政),正是在慈禧太后的號令下,由袁世凱等漢族官僚主導推動的。儘管這場改革被認為不夠徹底或充分,但其效果撼動了統治體制的根基,最終導致清朝崩潰。這也為後世展現了歷史的悖論,王朝為深化改革而做出的努力,反而催生了王朝掘墓人,實際的結果與當初預想的目的完全相反。

■ 慈禧太后(一八三五—一九○八年)

■ 她是稀世惡女,還是有能力的改革者?

慈禧太后是一位在十九世紀中葉至二十世紀初、清朝中國開始正式與近代世界接軌的關鍵時期,掌握實權長達四十七年的女性。她先是皇后,後來成為皇太后(皇帝的母親),是一位集大權於一身的女性獨裁者,與漢朝呂后(呂雉)、唐朝武則天並列為中國歷史上的三大惡女。從清朝的野史(民間史書)、通俗讀物、電影和戲劇中,我們可以看到其殘暴、惡毒的形象。然而,慈禧太后並不像呂后實行外戚政治,也不像武則天那樣進行「革命」、奪取皇位。雖然她確實會懲罰不合己意的官員和宦官,強勢排除政敵,但她親自賜死臣子的情況十分少見。至於一九○○年,在八國聯軍(庚子之亂)的動亂中,慈禧太后離開紫禁城時,將光緒皇帝最寵愛的珍妃推入井裡殺害的故事,也多半是後世的虛構與誇張,是否應將所有罪過推給慈禧太后一人,實在存疑。

總的說來,我們今天對慈禧太后的陰險、惡毒、殘暴、淫亂等負面形象,多半是反對勢力和後世史家附加上去的,必須大打折扣,不可照單全收。尤其是康有為、梁啟超等人流亡海外後的政治宣傳,刻意誇大慈禧太后與光緒皇帝的矛盾,因此在作為歷史資料參考使用時,必須謹慎對待。

說到慈禧太后的政治手腕,確實在皇位更替和人事安排上霸道蠻橫。但從宏觀角度來看,她對晚清政治改革的支持和推動是無可置疑的。依結果來看, 拔擢李鴻章、袁世凱等人才,知人善任的整體方向是正確的。她不是一個與時代潮流背道而馳的「保守反動」或「攘夷排外」政治家。雖然她推動改革,但這並不意味著她身先士卒。若一味讚揚她讓中國邁入近代化的功績,未免太過偏頗。畢竟以她當時所處的環境和地位,要求她具備開創新時代的思想和理念, 無異是緣木求魚。慈禧太后一生所堅持的,是守護「祖宗」留下來的江山社稷這一傳統觀念,但時代並不允許社稷因循守舊。最終,作為最高掌權者的她,也不得不踏上改變「祖法」之路。

反觀同一時期的日本,對慈禧太后的評價卻出乎意料地高。例如,一八九八年戊戌變法期間,日本駐清公使矢野文雄在寫給本國的報告中,將慈禧太后與光緒皇帝並列為「開新派」,即變法推進派,並表達對改革進展的期待。此外,在慈禧太后去世後不久出版的、可能是第一本用日語寫的慈禧太后評傳,作者是一位活躍於明治、大正時期的日本記者,書中對於慈禧太后的評價相當高。作者形容慈禧太后是一位「難得的女中豪傑」,天資聰穎,善於攏絡人心。「慈禧太后處於國勢轉變的重大關頭,從容地垂簾聽政,逐步調停滿漢矛盾,緩和新舊衝突,改革制度,整頓軍備,回收利權,還著手準備前所未有的憲政體制,重振垂死的大清帝國,展現猶如旭日再度升起的壯觀景象。慈禧太后的卓越才能與手腕,實為古今罕見」。

有別於對慈禧太后近乎激賞的好評,該書對其政敵康有為等激進改革派的評價則相當負面。作者認為改革派都是一群肆意妄為、空談誇口之輩,不顧國家的實力與情勢,妄圖進行變法,結果當然會失敗。慈禧太后彌補了這一點,她巧妙地平衡了新舊勢力和滿漢民族的矛盾,實現漸進式改革,這就是慈禧太后有功之處。事實上,對激進改革派(維新派)輕舉妄為的批判,以及對慈禧太后漸進改革的肯定,都是近年來重新解讀清末政治史的一個重要論點。本章將詳細闡述這一點,首先就從慈禧太后的成長經歷看起。

■ 十八歲進宮

一八三五年鴉片戰爭前夕,慈禧太后出生於北京城內胡同的一角。本名杏貞、幼名蘭兒。其父惠徵是滿洲八旗(滿人部隊)名門葉赫那拉氏族人,曾歷任地方職務的中層官員。雖不是權貴,但也不貧寒。有人說她是山西省長治市一位貧困漢族農家的女兒,但這只是無根據的謠言之一。惠徵育有三子兩女,在慈禧太后入宮的次年去世。值得一題的是,慈禧太后的妹妹婉貞是第一代醇親王奕譞的正妻, 生下後來的光緒皇帝(在位期間一八七五―一九○八年)。

她被封為「孝欽顯皇后」,諡號「孝欽慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙配天興聖顯皇后」,之所以如此冗長,是因為每當宮中有喜慶便會為她的稱號加上兩個字。一般稱她為「慈禧皇太后」或「慈禧太后」。另有「西太后」的稱號是為了與另一位皇太后「東太后」(慈安皇太后,咸豐帝的皇后,一八三七―一八八一年)區分,根據其宮殿東西方位而稱。

慈禧太后自幼接受滿洲旗人的女子教育,學習詩文書畫。雖然不會說清朝的「國語」滿洲語,但能讀寫初級漢語,晚年也喜愛書法和繪畫。這些傳統教育為她日後成為最高掌權者並參與朝政,提供了重要的基礎知識。她曾在父親駐地山西省綏遠城(今內蒙古自治區呼和浩特市)居住數年,但有關慈禧太后的童年資料幾乎全無,具體狀況仍不清楚。

在虛歲十八歲時,她參加了新帝咸豐皇帝(在位期間一八五○―一八六一年) 的后妃選拔,於一八五二年獲選入宮。就慈禧太后的出身和年齡來說,入宮之路可說是相當順利。清朝后妃制度由高至低依序為:皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪、貴人、常在、答應。慈禧太后一入宮就是貴人,「蘭貴人」是她第一次出現在史書中的名字。後來升格為嬪,與咸豐皇帝誕下皇子後晉升為妃,最後封為貴妃。一八六一年咸豐皇帝逃難至熱河(今河北省承德市),於該地崩逝。她的親生兒子同治皇帝(在位期間一八六一―一八七五年)即位,慈禧太后成為皇太后。

■ 辛酉政變

咸豐皇帝統治時期,正是清朝遭受內憂外患之時。內憂的是南方各省落入太平天國手中,清廷難以有效鎮壓。正規軍八旗和綠營(漢族部隊)戰鬥力薄弱,直到湖南曾國藩、安徽李鴻章的幫助下,叛亂之火才被撲滅。外患則指列強要求清朝開放對外貿易的壓力日增。英法兩國對《南京條約》簽訂後,清朝依舊排外的態度不滿,伺機透過更強硬的手段迫使其開放市場。

一八五六年,清朝官員逮捕了停泊在廣州港的英國籍「亞羅號」船員,英法以此為藉口,派兵直逼中國南方門戶「廣州」,逮捕兩廣總督葉名琛(一八○七―一八五九年),占領廣州城。之後,聯軍更將軍艦開至北京咽喉要地「天津」,向清廷施壓。最終於一八五八年簽訂《天津條約》,接受列強的要求,包括支付賠款、允許外國公使常駐北京、同意外國人在內地傳教等。但朝廷內部的主戰派並未收斂,次年當英法使節前來天津交換批准書時,遭清軍砲擊,再開戰端(第二次英法聯軍)。英法聯軍從天津進逼北京,最後攻占城內,燒毀著名的離宮圓明園。

這是清朝歷史上第一次有外國軍隊進入皇帝所在的北京。朝廷面臨前所未有的局面而陷入大混亂。咸豐皇帝從圓明園逃至熱河避難,委由留守北京的恭親王奕訢負責與英法談判。奕訢是道光皇帝(在位期間一八二○―一八五○年)的第六子,也是咸豐皇帝的弟弟,自幼才華洋溢。先帝道光皇帝在擬定密詔指定「奕詝(咸豐皇帝)」為繼承人時,特別註明「任命奕訢為親王」,意思是要奕訢輔佐新帝,這是從未有過的安排。

經恭親王與英、法、俄談判後,一八六○年秋簽訂《北京條約》,內容是補充並強化《天津條約》。恭親王在談判中展現的外交手腕,令他聲望大增,列強開始改變以往的強硬路線,轉而重視與清廷的合作。一八六一年,在恭親王主導下,成立總理各國事務衙門(外交部的前身)。

正當第二次鴉片戰爭的混亂平息之際,一八六一年八月,咸豐皇帝在避難地熱河駕崩,享年三十一歲。根據遺詔,由年僅六歲的載淳(同治皇帝)繼位,並由肅順(戶部尚書)等八位重臣,以及東、西兩位皇太后輔政。

然而,恭親王一派在議和過程崛起,與獲得先帝寵信、掌握實權的肅順等人之間出現權力緊張。肅順與其友好的怡親王戴垣、鄭親王端華一起主導先皇葬禮,並定新年號為「祺祥」。起初,恭親王展現出與肅順等八大臣合作的意願,但新政權一啟動,雙方的權力鬥爭就立刻表面化。慈禧太后便在此時展現出果斷與敏捷的行動。

按照中國傳統,當幼帝繼位時,其母皇太后可以作為攝政,輔佐政務。清朝也有先例,取代明朝號令天下的順治帝(在位期間一六四三―一六六一年)年幼,當時是由叔父多爾袞擔任攝政協助政務。不過,在此之前沒有皇太后「垂簾聽政」的情況,因此肅順等人強烈反對太后「垂簾聽政」。