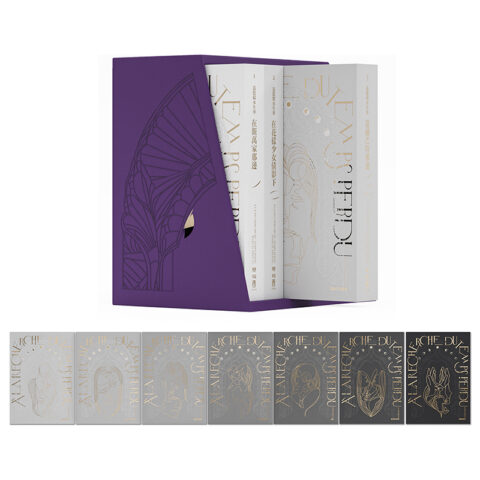

坎特伯里故事集(上下兩冊,經典新譯再現喬叟筆下最璀璨的敘事詩篇)

原書名:The Canterbury Tales

出版日期:2025-10-23

作者:傑弗里.喬叟

譯者:蘇其康

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:1168

開數:25 開,長 21 × 寬 14.8 × 高 6.1 cm

EAN:9789570878141

系列:不朽Classic

尚有庫存

世界文學史上最璀璨的敘事詩篇,

經典新譯再現文壇巨擘筆下的人生百態!

喬叟以詩築城,在笑語與嘲諷之間,

說盡人間世相與靈魂欲望……

十四世紀的英格蘭,瘟疫橫行、語言分歧,教權日漸腐化,直到詩人喬叟以朝聖之名,召喚一群社會眾生開口說話,《坎特伯里故事集》由此誕生:高貴的騎士、虔誠的修女、世故的商人、聰穎的大學生,還有風塵僕僕的工匠及生活機巧的下層人民等,以講故事為競技。層層嵌套的敘事如同細密的織錦,折射出當時英格蘭社會的光影與裂痕。透過幽默、諷刺和感傷交錯的筆調,喬叟描繪出一幅極具人文溫度與社會觀察力的十四世紀浮世繪。

★ 翻譯名家蘇其康教授權威譯注與精彩導讀

★ 英國詩歌之父喬叟以語言與人性壯闊合奏的曠世鉅作

這部作品不僅是語言的轉捩點,也是思想的突破口。深刻的社會批判與對個人的觀照,更使它超越時代,成為文學史上的里程碑。既預示了文藝復興的人文曙光,也為日後的莎士比亞、狄更斯等作家鋪路。在此次當代語境的重釋譯本中,蘇其康教授以深厚詩學修養與敏銳語感,讓中世英語的節奏、機鋒得以重現。今日重讀《坎特伯里故事集》,不僅能見證一位偉大詩人的創意筆力,更彷彿跟著那群朝聖旅人並肩同行,在時光的長路上傾聽一段段關於愛慾、道德、信仰與生存的故事。

▌本書特色

★ 喬叟以中古英語創作,使《坎特伯里故事集》成為英語文學史的起點,標誌著英語從民間語言躍升為文學語言。

★ 英國「詩歌之父」喬叟鉅作,與但丁《神曲》、薄伽丘《十日談》並列世界文學三大經典。

★ 三十名朝聖旅人、二十四則奇異故事,構築出一幅中世紀英格蘭社會縮影。

★ 涵蓋騎士浪漫、諷刺寓言、市井笑談、宗教故事等多樣體裁,展現文學的無窮可能。

★ 以幽默與諷刺揭示封建與教會的腐敗,同時彰顯人性的欲望與溫度。故事或詼諧、或莊重、或哲理,既能引人發笑,也能引人沉思,至今仍能觸動讀者的心靈。

★ 被視為文藝復興人文主義的先聲,其結構「故事中的故事」模式,啟發了後世無數文學與戲劇創作,深刻影響莎士比亞、狄更斯等後世巨匠。

★ 翻譯名家蘇其康教授權威精彩譯注,重現喬叟詩語的韻律與機鋒,兼具學術嚴謹與文學可讀性。

▌名家推薦

專文推薦

單德興∣中央研究院歐美研究所兼任研究員

專家學者齊聲好評

李有成∣中央研究院歐美研究所兼任研究員

馮品佳∣國立陽明交通大學外國語文學系終身講座教授

張淑麗∣成功大學外國語文學系退休特聘教授

(依姓氏筆畫排序)

作者:傑弗里.喬叟

1343-1400,英國中世紀最傑出的作家和最偉大的詩人之一,是中古英語文學最偉大的代表,被譽為英國文藝復興的奠基人與「英語詩歌之父」。

喬叟當過國王侍從,一生經歷了愛德華三世、理查二世到亨利四世。他出使過許多歐洲國家,因而深受義大利文藝復興時期著名作家但丁、薄伽丘等人的影響,在當時盛行的法語與拉丁語主宰文壇的語境中,以中古英語創作,開創了本土語言的文學傳統而獨樹一格,並深遠影響了後來的莎士比亞和狄更斯等作家。

其著作有《公爵夫人之書》、《聲譽之殿堂》、《百鳥爭鳴大會》、《賢婦列傳》、《特洛勒斯與克麗塞德》及《坎特伯里故事集》等。1400年10月25日在倫敦逝世,是第一位葬於西敏寺教堂墓地的詩人,之後許多英國文學巨匠如莎士比亞﹅濟慈﹅王爾德等都圍繞著他下葬,此處也成了著名的「詩人角落」。

譯者:蘇其康

美國西雅圖華盛頓大學比較文學博士,中山大學榮譽退休教授。歷任中山外文系系主任、圖書館館長、美國研究中心主任、文學院院長,復接掌文藻外語學院完成升格為文藻外語大學,先後續任靜宜大學特聘教授及高雄醫學大學講座教授。曾任加州大學洛杉磯分校中古與文藝復興研究中心訪問學者,擔任中華民國英美文學學會理事長、國科會人文社會科學發展處諮議委員、教育部資訊及科技教育司顧問,以及台灣西洋古典、中世紀暨文藝復興學會理事長等職。

專書著作有《西域史地釋名》、《文學、宗教、性別和民族:中古時代的英國、中東、中國》、《歐洲傳奇文學風貌》、《情義與愛情─亞瑟王朝的傳奇》、《歐洲中古後期世界觀的形成》等。此外編書多種,西書編輯則包括Modern Literature and Literary Theory Revisited,Emotions in Literature,Perceiving Power in Early Modern Europe,The Catholic Church in Taiwan(2 vols.),並譯註全本之《亞瑟王之死》(上﹅下)等作。

【上冊】

推薦序――喬叟詩篇描百態,蘇翁妙筆鑄華章/單德興

譯 序/蘇其康

《坎特伯里故事集》導論

喬叟的家世和生平

十四世紀英倫大事簡表(按年代排序)

版本、話語權、市場政治風向球

書目研究

坎特伯里朝聖路的考古發掘

朝聖的文學

朝聖沿途各定點示意圖

版本選用與譯文準則

喬叟的聲望和影響

日本近百年翻譯《坎特伯里故事集》之出版品

臺灣地區近五十年研究《坎特伯里故事集》之學術論文及學位論文(按

年曆排序)

《坎特伯里故事集》全譯

總序言(GP)

1.2 騎士的故事(KnT)

1.3 磨坊主的序言和故事(MilT)

1.4 封邑幹事的序言和故事(RvT)

1.5 廚師的序言和故事(CkT)

2.1 律師的引言、序言、故事和尾聲(MLT)

3.1 巴芙婦人的序言和故事(WBT)

3.2 托缽僧的序言和故事(FrT)

3.3 差役的序言和故事(SumT)

4.1 學者的序言、故事和收尾(ClrT)

4.2 商人的序言和故事(MerT)

【下冊】

5.1 騎士侍從的引言和故事(SqT)

5.2 鄉紳的序言和故事(FranT)

6.1 醫生的故事(PhyT)

6.2 賣贖罪券者的序言、引言和故事(PardT)

7.1 船長的故事(ShT)

7.2 船長—女院長的連結

7.3 女修院院長的序言和故事(PrT)

7.4 托拔斯爵士的序言和故事,及店主的干擾(TpT)

7.5 梅里彼的故事(Mel)

7.6 修道士的序言和故事(MkT)

7.7 修女院神父的序言、故事和尾聲(NPT)

8.1第二位修女的序言和故事(SNT)

8.2 法典員的鄉農的序言和故事(CYT)

9.1 膳食買手序言和故事(ManT)

10.1 堂區主任神父的序言和故事(ParsT)

專有名詞對照表Index

譯序(選摘)

蘇其康

經典的翻譯每隔一段時期都有人重行翻修,一來語詞隨著時間和語意的變遷,需要借用更為貼近當代情境的表達方式,因而會套用異於從前的詞彙。其次,新的譯文可以容納調整過的見解或修正可能誤導的詮釋;最低限度,後人的嘗試表示該經典仍受到人們的喜愛,有重新包裝的需求。在本質上,翻譯就是一種跨時空、跨文化溝通的橋梁建構,經過客觀環境的變遷,翻修自有其必要性。當年玄奘法師西行取經,最重要原因之一,就是六朝的中譯佛典,到了唐初,部分文字已有讀不通的困擾,各家說法多有乖違,必須參酌原文重新解讀。至於西方廣傳的《聖經》,即以英王詹姆士所欽定的英語版本,雖然到目前為止沒有太大的文字隔閡,但自十七世紀以來,每隔一段時日,都有新的英語譯本,至今不斷,其中的用意也是類同。

在華文世界裡,當前已有兩種全本《坎特伯里故事集》的翻譯,但從某個角度看,這些譯本都有不足或可精進之處,況且出版至今也有一些時日。即以現代英語譯本來說,素稱高水準且大眾化的企鵝版,由柯格希爾(Nevill Coghill)非常貼近原文句型來翻譯,也漸漸被萊特(David Wright)的牛津版平裝普及本漸領風騷。前者以牛津教授的學養翻譯《坎特伯里故事集》,達到一定的權威和大眾化功能,雖然超過半個世紀一直是暢銷書,惟後者以詩人的筆調後來居上,把譯文翻得更符合當代口語化的詩文韻律,兩者雖然各擅勝場,但讀者卻造就了取捨的終極決定。

目前這個《坎特伯里故事集》譯本和已有的中譯最大不同點有二:就是全本以艾斯米爾手卷寫本做基礎,做逐行對照的翻譯,外加充分適當的注釋,尤其偏重解釋英倫中世紀的建制和文物特色的實況。這個逐行逐句對照原文位序的做法,盡量保存原文的句型和詞序,其實也是Coghill採用的範式,亦即保有學術真確特性的翻譯;這方式其實較之以文句通暢易讀的譯法更為艱辛,因為多了一重語法和語序的束縛,不過接受這種挑戰來反映十四世紀英倫修辭精確的語意是值得一試。其次,本書的注釋,若前賢已有清楚交代的解說,譯注便不再重複。然而東西方對文化背景的認知畢竟有別,西方讀者習以為常的生活見聞,對東方讀者可能是陌生和費解之事,特別是宗教觀念和制度層級的探尋,本譯注在這方面較之檯面上的中譯本著力較深,務求發揮「原汁原味」的理解,注入撥開雲霧探尋文化根源的釋義。因此,這種學術求真求確的語詞翻譯和另類溯源的文化研究注釋,成了本譯注獨特的地方。

另外,本書原為國科會經典譯注的計畫,惟沒有完全照規範章則辦理,主要考量是目前對象已擴大為一般讀者,故此,此處稍作因時制宜的方式調整。譬如導讀部分,原規定除了作者生平外,尚需製作年表,惟喬叟一生,資訊有許多縫隙無法可考,年表開天窗之處甚多,而且多為推測之詞,於是便把這些部分推斷的訊息放在他的生平裡而不另製作年表。然而為了增加讀者對喬叟年代社會背景的認識,改為列出十四世紀英倫大事記的簡述。其次,利用討論版本的欄位,我把描述擴充成為探究印刷寫本在不同年代產出的狀況,以及知識界對它們的觀感和評述,間接也描畫出作品在批評史上的輪廓。復次,關於原來「重要研究書目提要並附簡要評述」的欄位,對大部頭的作品或鉅著便可能有汗牛充棟的條目資料,因為這方面的專門性資料會帶來稍微枯燥的效果,容易失焦,故此,評點宜短不宜長,因此,這項目也改變成為單純的書目研究資訊,而評述則改為對重要和有代表性學者研究結果的素描,原來用意不變,呈現方式較活化易懂。最後再搭配作者╱作品的聲望和影響欄位,等於深化書目研究的結晶,為指引作者在大傳統中定位的趨向,也模擬這些作品在藝文界的接受度和展現方式,等於說把作品無形價值作具體化的標明,既有學術軌跡的探索,也有其社會功能的宣示,是一種開放性的歷史檢視,一舉數得。

在注釋的過程中,精讀細考和見微知著成了翻譯的助攻,同時也是一種逆襲。如果譯文順暢而注釋顯得無理,或注釋真確而譯文含糊不清,便表示二者中其一有誤,或兩者皆非,所以,邊譯邊注成了自我檢核和防腐的機制,有時個別注解的躊躇延宕比翻譯半頁詩行還要耗時。不過,在延宕的注釋有了著落時,又可以反過來修訂某些尚未確定的譯文,惟就在這些大大小小的考據釋義中,同時也發現了喬叟恢宏的氣魄和可堪品嘗回味的內涵。即使是編織故事,喬叟的內容包羅了他嫻熟的《聖經》知識、希臘羅馬文學和中東的典故、以及西方科學的思維,尤其是天文數理之學而延伸到當時的鍊金術、地理知識和動植物學的命名。綜合來看,他的故事不是簡單地說那是虛構之言便可以打發得了,而是扎扎實實地涵蓋了西方文化三大源頭:希伯來到《聖經》的基督教神哲學文化淵源、西方古典文學(含中東傳統)的想像空間、以及中古以降西方科學思維樣本的搜祕。以此觀之,喬叟決然是大於一個單純的詩人或小說家,他的作品就是一座寶庫,價值不菲而且涵蓋面至廣。

推薦序(選摘)/喬叟詩篇描百態,蘇翁妙筆鑄華章

單德興(中央研究院歐美研究所兼任研究員)

《坎特伯里故事集》(The Canterbury Tales)是蘇其康教授繼《亞瑟王之死》(Le Morte d’Arthur;臺北:聯經,2016)之後,完成的另一項國科會經典譯注計畫成果。全書再度展現了譯注者的精彩文筆、豐富學養、敬業態度與奉獻精神。

臺灣的英文系學子在上早期英國文學史時,印象最深刻的可能就屬具有神怪色彩的英雄史詩《貝奧武夫》(Beowulf),以及具有騎士精神的傳奇故事《亞瑟王之死》。《貝奧武夫》的背景是六世紀的斯堪地那維亞半島,《亞瑟王之死》的故事則發生在中世紀的英格蘭,一個代表北歐英雄時代的異教傳說,一個代表中世紀歐洲的基督教騎士文化。至於真正本土的英國文學,則始於十四世紀的喬叟(Geoffrey Chaucer, 1342-1400),在他的諸多作品中,以《坎特伯里故事集》最負盛名。

此書描繪的是一群朝聖者在前往坎特伯里的聖湯馬斯.貝克特(St. Thomas Becket, 1118-1170)殉教之處途中所發生的故事,以及故事中的故事。根據喬叟原先的規劃,一行三十人在旅店店主提議下,相約在去程與回程各講兩個故事,為旅途添趣解悶,因此總共有一百二十個故事,然而實際的完整故事只有二十二個,另兩個僅存片段。儘管如此,《坎特伯里故事集》依然為英國文學史上獨一無二的里程碑。

首先在語文、文體與文類上,喬叟捨棄當時上流社會通行的拉丁文與法文,而大膽採取中古英文(Middle English),用於詩歌與敘事創作,大大提升了英文作為文學語言的地位(一如但丁〔Dante Alighieri, 1265-1321〕選擇以義大利文創作《神曲》〔The Divine Comedy〕的創舉與貢獻)。《坎特伯里故事集》的文體絕大部分為韻文(採抑揚五部格〔iambic pentameter〕與押尾韻對句〔rhymed couplets, heroic couplets〕),小部分為散文,在文類上則廣納騎士文學、滑稽故事、聖徒傳記、動物寓言(romance, fabliau, saint’s life, beast fable)等,無論是對英文詩體的開拓與豐富,還是對文學題材的融合與多樣,都發揮了示範作用。這些也為後來的史賓賽(Edmund Spenser, 1552-1599)與莎士比亞(William Shakespeare, 1564-1616)奠定了堅實的基礎,在文學史上發揮了開創之功,故被尊奉為「英詩之父」與「英國文學之父」。

蘇教授鑽研中世紀英國文學多年,語言訓練扎實,文學功力深厚,文化造詣淵博,累積了豐富的經驗與心得,不僅著述甚豐,並協助創立「台灣西洋古典、中世紀暨文藝復興學會」(Taiwan Association of Classical, Medieval and Renaissance Studies〔簡稱 TACMRS〕),廣邀同好,切磋攻錯,培育後進,成果斐然。他一本學術熱忱,把握退休後的黃金歲月,直接自中古英文翻譯此書,過程中綜合多年研究與教學的經驗與心得,仔細爬梳國內外學術成果,參考其他的現代英文譯本與中譯本,採取「逐行逐句對照原文位序的做法,盡量保存原文的句型和詞序」,並藉由注釋來解說文化與宗教背景,「務求發揮『原汁原味』的理解」,自許「這種學術求真求確的語詞翻譯和另類溯源的文化研究注釋,成了本譯注獨特的地方」(頁16)。經過五載辛勤筆耕,終於完成五十萬言的鉅譯,其願心、毅力與執行力令人敬佩。

筆者曾根據個人的經驗與思索,針對「學術翻譯」歸結出底下三點看法:「翻譯的原著本身是具有歷史意義、學術價值、典範地位的文本」,「結合了學術研究的翻譯」,以及「本身可能成為學術研究對象的翻譯」。蘇教授精心譯注的《坎特伯里故事集》完全符合這些條件,稱其為《坎特伯里故事集》中譯史上的里程碑不僅有憑有據,而且當之無愧,甚至置於本書的世界翻譯史上,也有獨特的一席之地。

老驥伏櫪,志在千里;蘇翁伏案,翻譯、注釋、論述,意在傳世。蘇教授固然得償宿願,藉由譯注與著述傳承自己的學養、文采與風範,使喬叟的代表作繼續在另一個強勢語言中傳播,中文讀者也得以透過蘇教授的多年心血結晶,體會《坎特伯里故事集》的殊勝,以及文學跨越時代與語文,深入人心的特徵。斯人斯譯,值得高度肯定,廣為傳揚。

總序言

坎特伯里故事集由此開始

時維四月,降下霏雨甘霖

直透三月乾枯的根鬚

每條根莖都沐浴在這潤液中

它的能量誘發了春天的花蕾;

西風帶著它甜美的氣息

吹過了雜叢草莽原野

帶來新芽嫩枝,青春的太陽

已轉到白羊宮一半的軌跡上,

眾多小鳥忙著譜製旋律

連在夜裡都張眼入眠

(大自然如此挑動牠們心靈);

民眾則渴望此時作朝聖行

朝聖客打算出外訪尋異鄉

到遠方著名的奉祀朝聖地;

特別從英格蘭每個郡縣角落

人們都要到坎特伯里去

拜謁在該地殉教的聖者

在患病時曾助佑過他們。

湊巧在這時節的某一天

在南窩克塔巴德旅館我正歇著

準備出發作朝聖之行

滿心虔敬要到坎特伯里去;

夜裡,進來這旅館一行人

合共有九又二十人之眾

有各行各業的人;而因緣巧合

他們結伴抵步,全都是朝聖客

打算一起騎乘到坎特伯里去。

這旅館房間充足馬廄又寬敞,

我們大夥兒都妥被安頓接待;

簡言之,到了太陽安歇時分

我已和每一位來客說過話

旋即和他們建立交情作伴

大家約好翌日起個大清早

上路,一如我所要敘述的。

不過,話雖如此,趁有空閒,

在本故事開講之前,

私意覺得按照情理

要說一下所有的狀況

就每個旅客的底細,

是何許人,有何種身分地位

又穿著何種衣飾現身等;

且讓我先從騎士說起。

有一名騎士,為人所尊敬

從出道之初便矢志定下了

乘馬遊蕩時必熱愛騎士精神:

真誠、榮譽、慷慨和禮數。

每次替君主作戰他都贏得尊敬

他的坐駒無遠弗屆,無人能及

不論是在基督王國或異教國境

所到之處備受尊崇、敬重,

在亞歷山大城破時他就在場。

在普魯士眾多參與國當中

每次他都光榮地坐上首席,

立陶宛他出征過,俄羅斯也一樣,

同階基督徒都沒有他的戰功彪炳。

在格瑞那達圍城時他參戰了,

在阿格西拉,還騎乘至貝瑪利。

在利厄斯和撒他利亞他參戰

攻下城堡;而在地中海區域

許多次大軍陣仗他都曾加入

先後打過十五場殊死激戰,

並為信仰在川姆森尼奮戰

三場,而且殺敵何其多。

這尊崇的騎士也曾於

某次和帕拉梯亞君主

在土耳其和另一異教軍隊爭霸。

經常他都贏得極高的聲譽;

雖然他如此盛名,人卻睿智,

性情方面則溫馴如處子。

他從不口出惡言傷人

畢生本此對待任何人

他真的是完美高貴的騎士。

不過,如今先從他的服飾道來:

他的馬匹挺好,但衣飾不耀眼

他披著一件粗柳條棉布戰袍

被鎧甲磨損到褪了顏色,

因不久前他才從征途歸來

正好趕上這次朝聖之行。

同行有他兒子,年輕的侍從

為戀愛中人又是活潑年輕騎士

頭髮曲鬈,像是壓製過那樣。

年歲在二十之間,我想。

身軀骨幹算是均勻中等,

但身手至為靈巧,力氣甚大。

他曾經參加過騎兵之列

在佛蘭德斯、亞托亞和畢卡地

等戰役,為時雖短卻博得好評

一心想在佳人面前贏得讚賞。

他衣裳繡了花,好一片耀眼草原

開滿了鮮花,白的和紅的;

他整天哼著小調或吹哨音

活似五月天的神清氣爽。

一身短袍,兩袖寬大又長。

他擅長騎乘,亦精通馬術,

還能譜歌並拿手配詞、

矛槍比鬥、跳舞、繪畫和撰寫。

他愛得熱情,夜幕來臨時

卻睡得不比夜鶯為多。

為人謙恭有禮,又勇於助人,

餐桌前他侍候父親代為切肉。

騎士帶領一自耕農,沒別的僕從

只因他也喜歡這樣騎乘;

那人穿了外衣及綠色的帽兜。

一束套上孔雀毛的箭,閃亮又尖銳

牢牢地插在那人腰帶上

他熟練地照料射箭的道具

使箭的羽毛不下垂而射歪,

拿在他手上是一把大弓,

頭髮剪成水手裝,臉頰深褐色。

樹林闖蕩的道兒他都精通,

臂上戴著鮮明的弓箭手護套。

腰間掛著一把劍和小盾,

另一邊是一把漂亮的匕首

裝飾得好看又尖如矛槍;

胸前掛著銀製克里斯多福聖牌,

帶著一支號角,配戴是全綠色

十足一名林務員,我猜測如此。

另有一修女,是小修院院長,

她微笑時,淺露輕顰貌羞澀

賭咒時,頂多說「聖洛依」罷了!

她的俗家名字是薔薇女士。

在彌撒敬禮中她歌聲悅耳

即使從鼻孔哼出也甚為優美

還說得一口優雅流利的法語

是斯特拉福.褒爾的口音

因為巴黎口音的法語她不會。

餐桌前她的教養表現無遺,

不會讓食物碎片從嘴角掉下

也不會讓手指蘸到湯汁;

食物小片都小心送到嘴邊,保管

沒有碎屑掉落在胸前衣服上。

禮貌儀注是她的最愛。

她的上脣總是擦得乾乾淨淨,

所用杯子都不會看到絲毫

油漬,在她喝完進餐酒時。

她進食時動作非常斯文,

的確,她優雅且樂在其中

表現得十分愉悅又可愛

她苦心模仿宮廷的儀表

以及莊重的舉止禮節,

為了保有令人尊重的形象。

至於說到她的道德懸念,

她是那麼仁心仁術又慈悲

她會流淚,即使看到老鼠

被夾到,無論流血或死掉。

她豢養了好幾隻小犬

拿烤肉、牛奶和白麵包去餵食。

若有一隻死了她會傷心痛哭

或有人用棍杖打傷牠;

這些都是憐惜心軟的表現。

她的包頭圍巾摺紋細緻

鼻子挺直,眼珠如玻璃灰色

小嘴如櫻桃,柔軟又嫣紅;

確實她有一個好看的額頭

約一個手掌的寬度,我想,

說實話,她身材不算短小。

我察覺,她的外衣還挺體面;

手臂上戴了一串小珊瑚念珠,

每一端由一顆大綠珠分隔

串珠上掛了金光閃亮的別針

上頭刻有第一個英文字母

後面是拉丁文:「愛情克勝一切」。