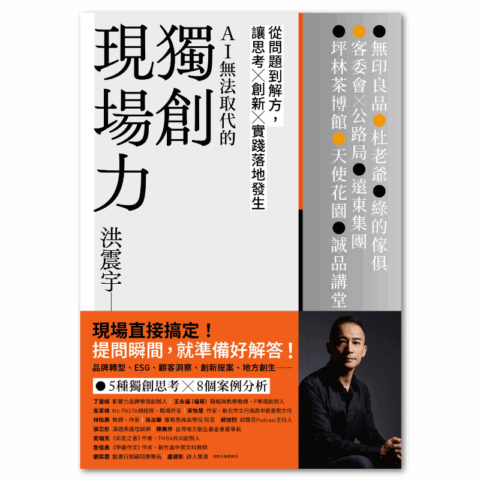

我決定不再把自己賣給鳥工作:美國最強人資翻轉你的求職之路

原書名:Reverse the Search: How to Turn Job Seeking into Job Shopping

出版日期:2025-11-27

作者:瑪德琳.曼恩

譯者:簡秀如

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:336

開數:25開,長 21 × 寬 14.8 × 1.75 cm

EAN:9789570878585

系列:GOLDEN BRAIN(金頭腦)

尚有庫存

◎亞馬遜4.9星好評!蟬聯求職、工作面試類暢銷榜!

◎最強人資寫給求職者的第一本應徵指南,隆重登場!

百萬粉絲認證!從選職開始,各種履歷、面試等求職技巧一次到位,

立刻擺脫鳥工作,只有你能拯救自己!

又到了年底,你是否不知不覺開始瀏覽求職網站,看一看卻又開始煩惱呢?

.感覺職涯遇上瓶頸,不知道未來還能怎麼走。

.老闆很慣/同事很雷/老是在背鍋,很想走但是不敢裸辭,很怕找不到工作。

.覺得現職不適合自己,雖然想騎驢找馬,但怎麼投履歷卻都是無聲卡。

.覺得自己條件很差,根本不可能找到好工作,所以在哪上班還不是都一樣?

.每次面試都以為有機會,最後卻還是空歡喜一場。

……

如果以上任何敘述,有讓你被說中的感覺,請立刻翻開本書,讓美國最強人資瑪德琳.曼恩,用三步驟幫你找到理想工作!

▎瑪德琳.曼恩是誰?

她是美國人力資源與招聘領域的領導者,擁有上百萬粉絲,無數迷惘求職者都透過她的幫助,找到心目中的夢幻工作。這樣的她,過去也曾經經歷過各種求職者都遇過的挫敗經歷:被資遣、被解雇、求職被發無聲卡、拿到offer又被取消、甚至在面試最後一輪才被刷掉等等。

基於本身經驗,她研究了大量的應徵履歷,終於找出了一套清楚的模式,幫助求職者成功應徵到理想工作。在本書中,她不僅大方公開這套完整模式,還附上大量實際成功案例,求職中會遇到的任何疑難雜症,都有解!

她說:「既然公司掌握你的工作,你就該掌控你的職涯。」在她的幫助下,眾多求職者都轉變了心態,成為主動掌控自己職涯發展之路的「選職者」,從履歷寫法到找工作的思考方式,都出現截然不同的轉變。她不僅幫助許多專業人士獲得高薪工作機會,進入競爭激烈的《財富》500大企業,甚至連孕婦、高齡者、中年失業人士,都在她的指導下,搖身一變成為眾多公司希望爭取的人才!

你是否也希望自己能找到一份理想工作,不再被迫騎驢找馬、也不用再收到眾多無聲卡?立刻翻開這本書,就對了!

Step 1:職涯規劃,找出適合自己又有前途的工作

理想職涯規劃的三大元素:價值觀+強項+市場需求,讓最強人資瑪德琳帶著你一步步釐清屬於你自己的條件與特質,再對照市場現狀,就能省去亂槍打鳥投履歷的焦慮!

首先,你要拋開「理想工作就是把興趣當飯吃」的迷思,再逐步審視自己的核心價值觀與個人強項,最後再調查你的目標職涯發展狀況如何。透過這種方式,你可能意外地發現,自己適合的工作其實與原先想像大有不同!

Step 2:撰寫履歷,讓目標公司看見你的亮點

瑪德琳說:「我們太常把自己的履歷當成是維基百科網頁,但你要做的是把它設計成銷售頁面。」她在本書中告訴你,人資是用什麼眼光來篩選履歷,切記:你的履歷重點不在你自己,而是要精簡回應你想應徵的公司或職務的訴求!

瑪德琳將帶著你手把手撰寫履歷,她在本書大方分享一套超強邏輯,照著做就能幫你把履歷改頭換面,大幅提升面試機率。

Step 3:實際面試,保證錄取夢幻工作!

關於面試,瑪德琳傳授一招最實用的關鍵技巧:和面試官站在同一邊!別把面試官當成你的對手,或者掌控整場面試的人,你要把面試官當成自己人,並且主動分享有用的資訊,這樣做有助於面試官了解:你就是那個完美人選!

從如何讓面試官喜歡你開始,瑪德琳分享三種非常強而有力的面試策略,幫助你在面試過程中釐清公司的用人需求,並做出有效回應。照著做,就能有效說服面試官:你就是公司需要的人才!

國內名家一致推薦

李恬芳 諮商心理師

孫苡心 《看穿雇用潛規則,立刻找到好工作》作者

劉奕酉 鉑澈行銷顧問策略長

盧世安 人資小週末創辦人

蘇盈如Sandy Su 國際獵頭、《CHANGING!轉型地圖》作者

──好評推薦(依姓氏筆劃排列)

作者:瑪德琳.曼恩

人力資源和招聘領域的領導者,她將自己對招聘流程的深刻理解轉化為屢獲殊榮的職業教練帝國——「自力更生千禧一代」(Self Made Millennial),並已幫助數百萬人。透過她的平台和教練服務,曼恩致力於將求職者轉變為「求職購物者」(Job Shopper),幫助任何專業人士獲得高薪工作機會,許多客戶都進入了競爭激烈的《財富》500強企業。曼恩的報導曾見諸《華爾街日報》、《紐約時報》和美國廣播公司新聞網(ABC News)等媒體,並被評為領英「最佳聲音」。

譯者:簡秀如

專職譯者,譯有《上流社會》、《那年夏天的謊言》、《平地而起》等書。

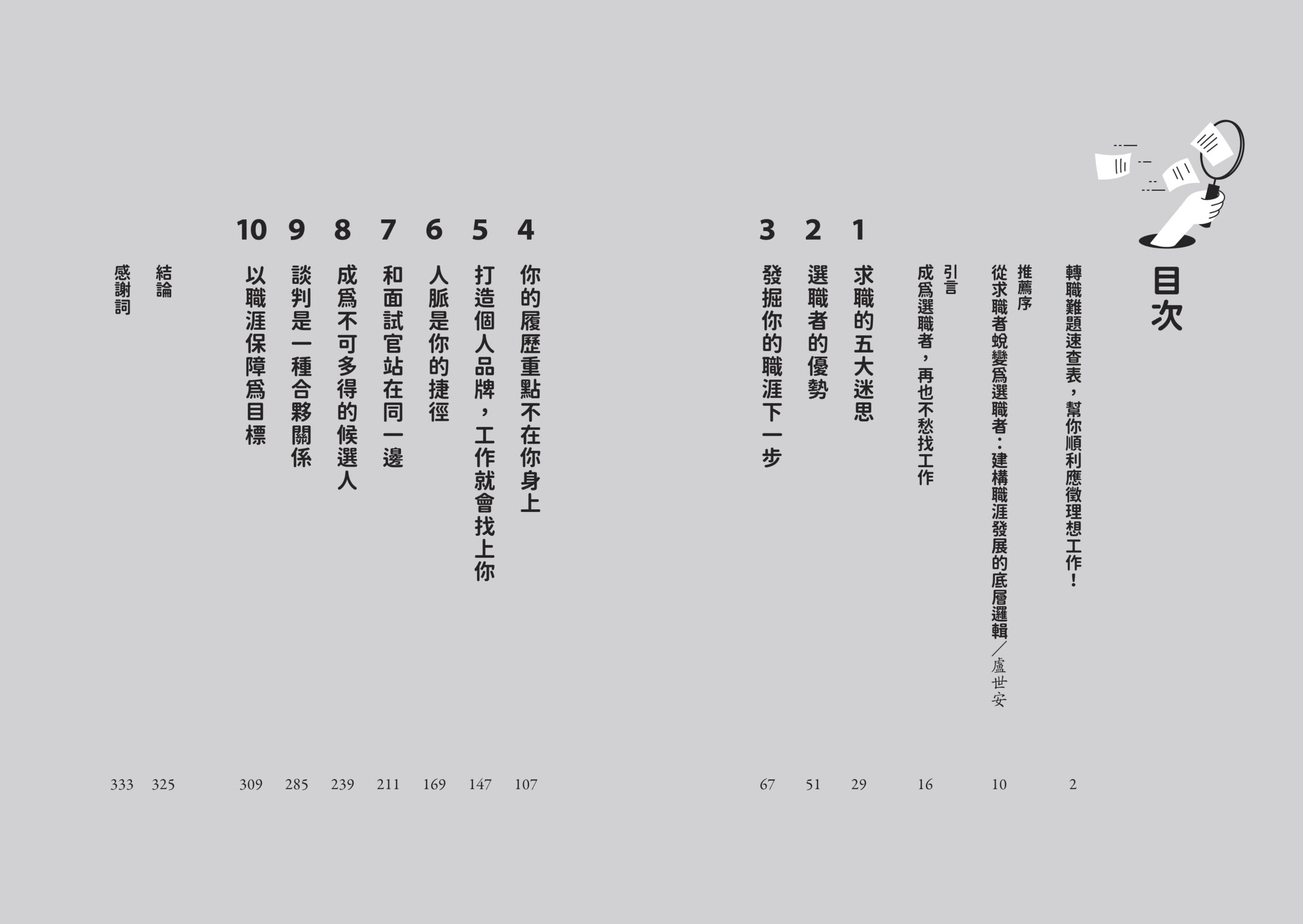

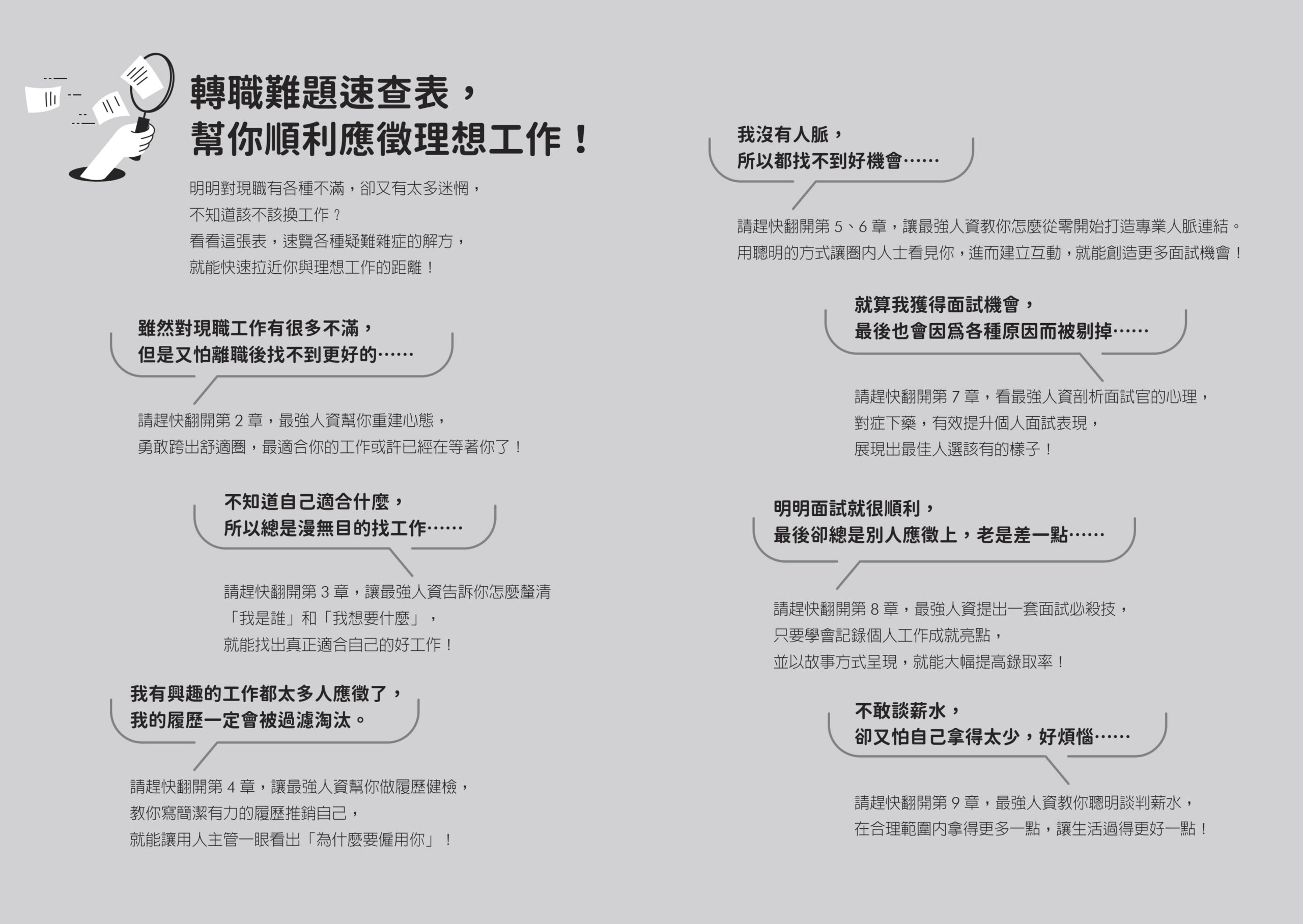

●轉職難題速查表,幫你順利應徵理想工作!

【推薦序】從求職者蛻變為選職者:建構職涯發展的底層邏輯/盧世安

【引言】成為選職者,再也不愁找工作

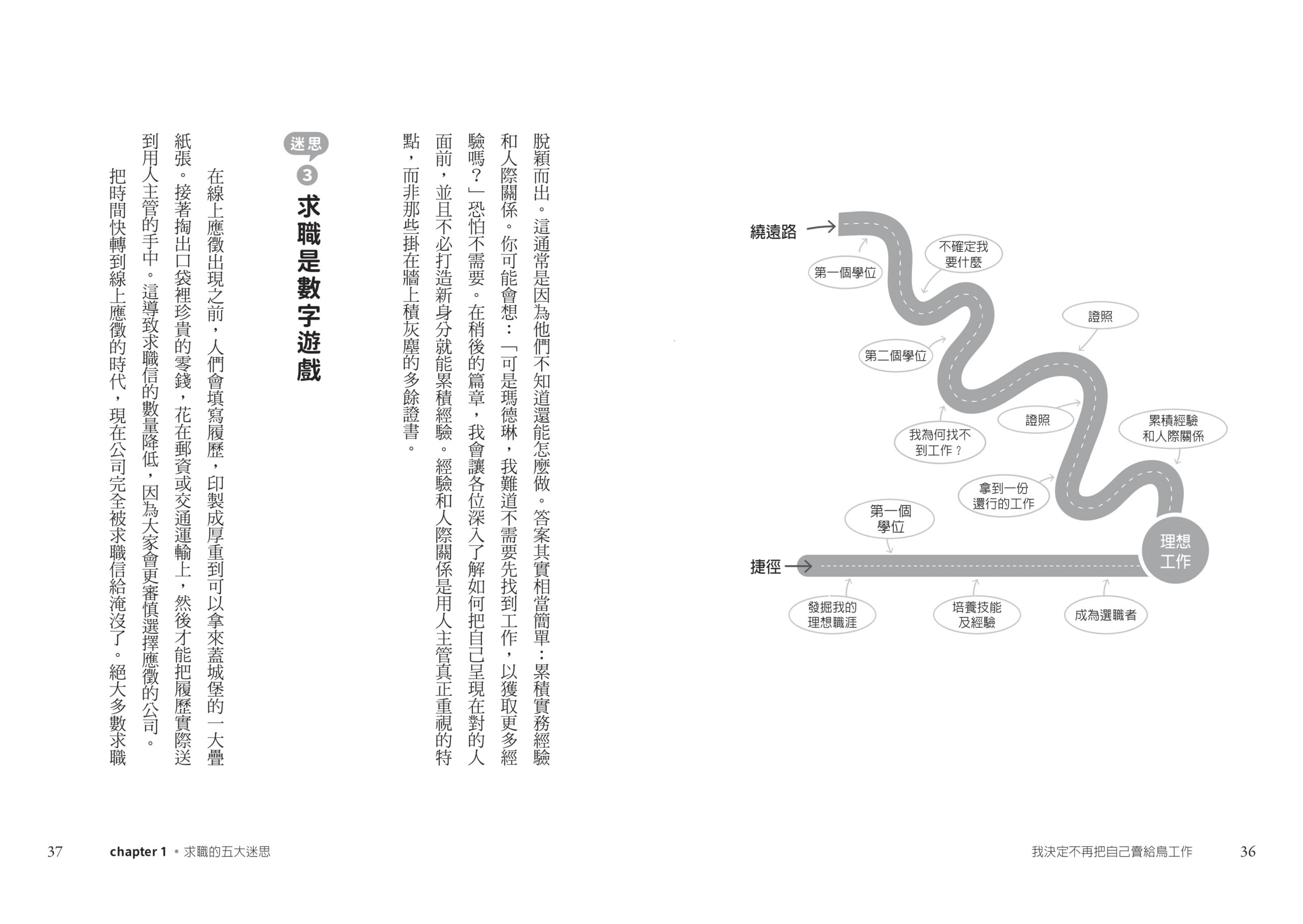

Chapter1 求職的五大迷思

Chapter2 選職者的優勢

Chapter3 發掘你的職涯下一步

Chapter4 你的履歷重點不在你身上

Chapter5 打造個人品牌,工作就會找上你

Chapter6 人脈是你的捷徑

Chapter7 和面試官站在同一邊

Chapter8 成為不可多得的候選人

Chapter9 談判是一種合夥關係

Chapter10 以職涯保障為目標

結論

感謝詞

引言

當年,我在一家處於成長期的科技公司擔任人力資源部門主管,在審閱完千份左右的應徵表格之後,我突然意識到大部分求職者需要有人指點迷津,改善他們在求職時呈現自己的方式。有些希望不大的候選人,在招募團隊面前使出渾身解數,試圖促使我們錄用他們;但是有許多條件完全符合的應徵者,卻難以順利通過第一關面試。我就像自學的心理學研究者一樣,開始追蹤自己的數據點,並從中看到某種清晰的模式,顯示是哪些原因使得求職者一再成功或必然失敗。

我覺得既然有這麼多人需要幫助,我應該不藏私地把這些獨到見解分享給大家。於是我做了自以為會讓求職者視我為英雄的事:在回覆他們的求職信時,我附上了回饋意見。我花了兩小時,替近百位應徵者用心寫完回饋電子郵件後,帶著大功告成的滿足感坐下來喘口氣,等待感謝函如雪片般飛來。

結果呢?他們討厭死我了。以下是我收到的(諸多)負面回覆其中幾則:

「哼,我不會再跟你聯絡了。你顯然不懂得欣賞人才。」

「笑死,你真是個大笑話。」

「坦白說,你根本看不懂我的多才多藝,我要找公司裡的其他人談。」

對方若不是負面回覆,就是提出連珠炮般的問題,結果更多電子郵件湧入信箱。我被那麼多的討論串淹沒,必須花更多時間和精力才能應付。送出越多回信,我就越後悔自己幹嘛開了這個頭。

我顯然需要採取不同的做法。於是,我決定下一步是打電話給每位面試的應徵者,告知他們未獲錄取,如果對方想聽回饋意見,我就提供看法。對於那些花時間參加面試的應徵者來說,我確定這是我所能做最貼心又有幫助的事情了。但同事聽到我的新做法時,都說我瘋了。「大家不想在電話中被拒絕。」他們堅決地說。所以我發了一份意見調查給全公司,詢問大家:如果面試未通過,你比較希望公司以電話告知,或是透過電子郵件通知,並附上通話討論的選項?

結果居然有八二%的員工投票選擇「電子郵件」,剩下的一八%偏好以電話通知, 原因是,在電話中被拒絕是一種容易受傷又尷尬的情況。大多數人寧願不要在那個當下燃起希望,或是必須接受壞消息。

我的做法兩度失敗,現在到底該怎麼辦才好呢?我毫無頭緒。最後,我向我的一位精神導師求助。他說,我需要在婉拒錄取之前,先和對方溝通,而且只對那些願意接受回饋的人提供意見(他說大多數人並不願意接受)。於是我上網查看,想知道求職者能找到哪些資源。結果令人大失所望──數不清的文章及影片不斷重複老掉牙的建議,而且無聊到令人呵欠連連。一些像是要「有信心」及「建立人脈」的小撇步,則是令人感到滿頭霧水又毫無幫助。所以我開始製作線上影片,內容非常具體、現代又帶點俏皮,讓求職者終於能得到真正有效的成果。

我開始發布影片,加上一點幕後祕辛,幫助大家成為求職及升遷的高手,並將頻道命名為《自力更生的千禧世代》。我選用這個名稱,是為了反映觀看者的抱負(不過這個品牌後來也擴及其他世代)。頻道一開始表現普普。我每天在上班前數小時起床,專心處理這個頻道的內容,晚上也繼續努力耕耘。我的口袋不夠深,無法外包任何製作程序,因此我獨挑大樑,包辦寫腳本、平面設計、敘述文字、社群媒體宣傳,以及影片剪輯等。我花了數千小時及數千美元創作內容,並購買所需的設備及軟體。過了一年後,我得到哪些驚人的成果呢?

每支影片有數百次觀看,其中有幾支幸運地衝破千次大關。

我覺得自己像個失敗者。我原本期望能有更大的迴響。

讓我繼續走下去的誘因,是我收到的零星正向回饋。當時我收到數十則的留言, 那些人居然找到了我的影片,並且說那是他們看過探討這個主題最佳的內容,還納悶「這支影片怎麼沒有更多人觀看呢?你真是被大大低估了!」這些留言給了我繼續走下去所需要的希望,激起我的雄心壯志,讓我進一步擴大規模、幫助更多人。然後,突如其來地,我被公司裁員了。

這件事讓我大受打擊。我熱愛我的工作,有天忽然把它從我身邊奪走,真是有如天翻地覆。雖然我知道自己最終會想回到人力資源的工作崗位,但我也明白這是個大好機會,讓我能利用求職之餘的閒暇時間,徹底改造我的拍片方式。因此,我掏出了一筆五位數金額去接受輔導培訓,好讓這個頻道能順利發展。我覺得這麼做有點魯莽, 因為當時我沒有收入,還得分好幾張信用卡來支付這筆費用,可是我有遠大的願景。

這項投資值回了票價!我做出口碑,人們實踐我在內容中提出的建議,並且獲得了空前成功,觀看人數也從數千成長到數百萬。各種機會開始飛快湧入,我受邀在頂尖新聞網露臉、到研討會演說、得到夢幻工作的面試機會,並且和一些世界最知名的公司合作。有趣的是,我的經歷反映出求職者的歷程:擁有所有正確技能是一回事, 還要擁有出色的策略以獲取注意,這樣才能解鎖大好良機。

但是在同一時間,我在人力資源領域開始了新工作,而且依然熱愛我的職涯,獲得一個又一個夢幻工作。我從沒想過有任何原因能讓我離開我的人力資源崗位。不過到最後,我的職涯輔導變得如此受歡迎,那些成功的故事是如此驚人,以至於我最終離開了全職工作,而這次是主動離職!我想發揮更大的作用,幫助來自各地的求職者。我會這麼說,是因為我是那種熱愛全職工作的人。我不是逃離企業世界,而是奔向某種使命感,讓我去協助他人,和我一樣找到成就感。

我每年都會收到數千筆來自專業人士的電郵和留言。他們因學會如何玩求職遊戲且獲得成功,因此徹底翻轉了人生。在數百萬人觸及我的影片,以及數千人接受我的輔導之後,我把那些我希望所有專業人士能在職涯之初便擁有的洞察力,全寫進這本書。雖然本書對社會新鮮人肯定會有幫助,但它不只是提供一些基本知識,告訴那些初出茅廬者該如何獲得工作而已。我的客戶一再地說,他們但願當初能早點知道這一切。即使對那些已在職場打滾數十年的人而言,本書的獨到見解也能帶來一些啟示。

擁有全職工作能帶來高度的滿足感。它能提供優渥的生活,讓你的生活型態富有彈性,並且降低你的壓力值。然而對許多人來說,這好像是不可能達成的目標。但從我的職涯經歷來看,得到理想的工作絕非不可能。這不光是憑藉運氣,而是遵循一種非常具體且容易上手的程序,叫做選職。

選職是翻轉你的求職動態,讓公司來爭相取得你的青睞。選職者把求職策略聚焦在某種特定型態的機會上,讓他們成為公司求才時的不二人選。他們能因此引來機會,獲得更多錄取通知,甚至讓公司為他們量身打造職位。這整個選職過程解鎖了求職者擁有的力量(甚至是在競爭最激烈的求職市場,以及對「非傳統」的候選人而言),讓他們成為公司眼中不可多得的人選,由他們自己來挑選工作機會。

專業人士在放手一搏、真正投入選職之前,會遇到兩大關卡。首先,是意識到自己需要做出改變。我們經常說服自己待在不喜歡的工作崗位上。我們很清楚這種心魔。這就像是鞋子裡有小石子,我們還是穿著它到處走。不去停下來掏出石子,反而選擇忽略它,試著接受那種不舒適感。

第二道關卡是知道要從何著手。我們老是重複採用自己所知最簡單的方式,修改履歷、寄出求職信、等待。得到面試機會、收到錄取通知,然後結束求職過程,接受這份工作。最後覺得不喜歡,不到六個月便開始考慮換工作。

我們不知道要如何打破這個循環,因此很多時候便無所作為。假如你預期可找到的新工作不會比現職更讓你動心,那又何苦害自己經歷求職過程的折磨?所以你按兵不動,或者敷衍了事地找工作。

假如你要找個理由不去採取行動,你每次都會發現:

▼ 我感興趣的所有工作職缺都有太多人應徵了。

▼ 我一定會被他們的履歷篩選系統過濾掉。

▼ 就算我獲得面試機會,他們最後也會拒絕我,因為我的年紀/種族/性別/其他我無法控制的因素。

▼ 我不太清楚自己想要什麼。

可是萬一這一次,你的求職之路不一樣了呢?

要是你先努力成為選職者,讓從此以後的求職之路都變得更輕鬆呢?

要是你以某種特別的方式呈現自己,使得公司蓊動邀約你參加面試呢?

要是你獲得某個超棒的工作,職涯得以順利發展呢?

要是你的下一個職位能帶來彈性、財務及自由,去過你想要的生活呢?

這些並非不切實際的想法,而是完全合理。你能擁有這一切,這是可行的,雖然過程不見得總是很有趣。但光是想像自己過著想要的生活,就已經值得了。

那麼你要如何開始轉型成為選職者呢?在本書中,你會得到循序漸進的策略。這是一本要你掏出筆記本、深入探索自我背景,並立刻採取行動的讀物。每個章節都包括了「動手做」練習,而我的建議就是實際上動手去做。翻頁閱讀很輕鬆,但是自問這對你的獨特情況是否可行(貼心提醒:每個人都認為自己的情況獨一無二),或是只挑選讓你感到最自在的行動去嘗試,那就完全是另一回事了。

我輔導的每位成功選職者都有個共同點:在選職時都全力以赴,並且成為自己的主人。他們不指責公司「面試程序不完善」、不怪罪自己的工作狀態,也不歸咎於命運。他們之所以成功,是因為在他們眼中沒有其他選擇。現在該由你來大聲說出這句話:你注定成為選職者!

從求職者蛻變為選職者:建構職涯發展的底層邏輯

人資小週末創辦人 盧世安

身為與本書作者一樣的人資工作者,我很服膺作者在書中提出的觀點與建議,因為我也同作者一樣,一直是以人資專業的視角在看待職涯輔導的求助個案。而長期在人資的這個位置上,我們很容易看到一種極為普遍的職場現象:絕大多數人求職的姿態,總是帶著一些內在的恐懼與妥協。他們投履歷的姿態有點像是在買樂透:希望自己被抽中,而非被選中。

但作者瑪德琳.曼恩在這本書裡,則是把這種心理狀態整個翻過來。認為一個工作者不應該是在找一份工作,而應該是在挑選一份合作關係。這絕對是把很多大神級工作者密藏的職涯遊戲規則給揭露出來了。

■這是一套可複製的底層邏輯,而不是雞湯

閱讀這本書時我最佩服的,是它的務實。作者不是只談理念,她教的是一套完整可操作的求職系統。從「榮耀公式」到「故事工具箱」,從「顧問式面試」到「價值導向談判」,每一個章節都像是專業人資在手把手示範「理想候選人長什麼樣」。

而且,書裡講的一個重點非常對味:「履歷的主角不是你,而是公司需要解決的問題。」這句話看似簡單,卻是多數人失敗的關鍵。太多人把履歷寫成流水帳,卻忘了企業只在乎一件事 :「你能不能讓我更省事、更賺錢、更安心?」能做到這點的人,不管景氣多壞,永遠都不缺工作。

我見過很多其實還算優秀的人,一旦開始找工作,就變得小心翼翼。平常在公司裡可以條理分明地開會、領導專案,但到了求職現場,就成了那個怕講錯話、怕被嫌貴、怕被忽略的人。他們在意「我有沒有被看見」,卻忘了問「我是否想被這樣看見」。

而這本書要挑戰的正是這種「被動式勞動者心態」。也就是說:求職者最該改變的不是履歷,而是權力位置。

■人資的視角:從兩邊都看見職場遊戲

身為同樣在人資領域打滾多年的人,其實我讀這本書的感覺非常親切。因為它幾乎說出了我們內心的實話:我們在面試現場看過太多「求職焦慮」的臉,也看過太多「企業不誠實」的情境。但最根本的問題從來不是誰騙誰,而是雙方都太怕失去機會。

而作者的「反向搜尋」建議讓這場遊戲重新回到平衡點。所謂「反向搜尋」(Reverse the Search),其實不是什麼行銷口號,而是一種HR非常懂的戰略邏輯:市場上,不是最便宜的人被選,而是最能解決問題的人被搶。

她讓求職者知道,你可以不再是那個被挑的人;你也有資格評估這家公司是否值得你的投入。這不僅是態度轉換,更是心理能量的重組。當一個人能帶著自我價值走進面試間,他身上的氣場會自然轉變。那不是技巧,而是一種「我知道我值得」的安定。

■從求職到選職,是角色與權力的轉換

這本書用了一個我非常喜歡的比喻:選職者不是投履歷,而是「設計一個讓公司非你不可的未來場景」。而這其實是一種典型且非常重要的用人主管視角的思維。在企業內部,我們最怕的是「能做事但不懂定位」的人;最愛的,是「知道自己能創造什麼價值」的人。選職者,就是把自己放在後者軌道上的人。

我知道會有人質疑:這樣的觀念是不是只適合菁英?是不是只屬於那些會講話、有資歷、有品牌背書的人?而我跟作者的回答都是:「不!」她在書中提到懷孕六個月的個案艾蘭娜,無論是理論還是實務上,這都是所有企業最不想雇用的時機,但她卻拿到九份錄取通知。而關鍵不在條件,而在她懂得讓企業「看見未來有她的價值」。

這其實正是我常跟輔導個案溝通的一件事:職場上沒有絕對不利的身分,只有沒有被策略包裝過的價值。當你能以「解決方案」的角色出場,你就不再是被面試的那個人,而是與對方共創成果的夥伴。

■職涯的本質:不是上升,而是持續被需要

如果要我選,我最喜歡的是這本書的最後一章:「以職涯保障為目標」。在這個章節裡,作者談的不是升遷、不是加薪,而是「如何讓自己不會再焦慮」。她說:「成為選職者的最佳時機,是在你需要換工作之前,不過第二個最佳時機,就是現在。」

這句話堪稱職涯輔導的金句。因為所有我們見過的被裁員、被淘汰、被取代的人,幾乎都有一個共通點:他們太晚開始經營自己。

作者所提出的「職涯保障」(Career Security)的概念,是比「工作保障」(Job Security)更高層次的概念。所謂職涯保障,不是年資、不是穩定,而是讓市場永遠對你說:「我們還需要你。」也就是因為你隨時能創造下一份機會,而擁有不怕失去一份工作的從容。這需要的不是運氣,而是策略,你得知道自己在哪個戰場、用什麼價值被記得。這種思維,已經不只是職涯建議,更像是一種「現代勞動者的生存哲學」。

■在AI時代,讓自己成為永遠有人要的人

在AI即將取代一切例行工作的時代,「職涯保障」這四個字比以往更具重量。因為未來的安全感,不再來自公司,而是來自你是否懂得持續創造價值。曼恩在書中說過一句話,我特別想放在最後與讀者共勉:「既然公司掌握你的工作,你就該掌握你的職涯。」這句話不只是勵志,更是一個人職涯的警鐘。只有在你理解這句話時,職涯才不再是生存遊戲,而是蛻變成一場策略選擇:你也不再是求職者,而是成為了選職者。

Chapter2 選職者的優勢

當我在負責招募工作時,公司曾開出一個行銷實習生的職缺。假如你曾發布過實習職缺的消息,你知道求職信會如同雪片般飛來,那感覺就像你朝一池飢餓的鴨群撒出了麵包屑。當時我知道自己要篩選難以計數的人選,而這些人只是看到「有薪實習」的字眼便不假思索地投了應徵信。我的友人潔西建議我在職缺描述裡加上一項簡單的指示,看看有誰真的看過這些內容。

於是,我在職缺描述裡,要求應徵者在申請表的自由作答欄位,寫上當日的以太幣價格。我們是從事加密貨幣產業的公司,因此和他們應該要密切注意的產業資訊事相比,我認為這相對來說算是簡單的任務──只要使用谷歌搜尋一下就能找到。而且我不是想得到一個「正確」的答案,只是要知道「你在應徵之前是否真的看過職缺描述」。

究竟有多少人照著指示去做呢?我只能說,結果令人大失所望。高達八成的應徵者要不是完全沒看職缺描述,就是沒看完。而且經過仔細檢視後,我發現他們和符合資歷的候選人沒有任何真正相似之處。我在社群媒體分享這項發現,很快便引起招募人員的迴響,他們紛紛表示這一點也不令人感到意外:

▼「這些數字和我的經驗差不多。我甚至遇過將近九成的候選人都資格不符。」

▼「我是一位篩選過數百份履歷的人資,這樣的結果相當準確。大部分應徵者要不是住的地方離太遠,不然就是資格完全不符。」

▼「身為前用人主管,就算有一百位應徵者通過求職者追蹤系統,讓我把他們放到候選名單裡,我還是可能只會邀請其中的五到十位參加篩選面試。」

雖然我們都說「資格不符」,但我想澄清一點:這些應徵者符合的條件不到五○%,而且經常遠低於這數字,我非常歡迎那些擁有可轉移技能、有計畫轉換跑道的轉職者。不過這次的情況並非如此。

假如你有認真在聽,你會注意到這其實是你的大好機會。當你看到有數百人應徵某個職缺時,不必感到氣餒,反而要慶幸這份工作的真正競爭對手人數其實少得多。

所以你在求職時掌握的籌碼比你想的還要多,這就是其中一個原因。

即使身處雇主市場,選職者仍握有籌碼

在不同的就業市場情況下,我經常聽到人們質疑自己是否依然能夠當個選職者。

當失業率升高、裁員頻繁、經濟停滯、工作似乎被科技取代時,這些疑問就會浮出檯面。這些問題很合理,你涯中屢見不鮮的是,就業生態注定是「雇主市場」,也就是說,求職者比好工作還要多。

當然,在宏觀層面上來說,你可能確實處於雇主市場,但正因如此,選職反而成為你最大的資產。它使你更具競爭力,同時也幫助你在激烈競爭中脫穎而出。大部分選職者都能親身見證這種好處:他們得以精挑細選下一份工作,由公司來說服他們接受這個機會。但是大家可能不會立刻明顯地察覺到,選職其實對公司也有好處。選職和公司的招募目標完全一致,因為他們和你一樣,都想找到適合彼此的對象!公司樂於找出適任的員工,而且有了本書提供的策略,你將能在競爭激烈的就業市場上成為令人完全無法抗拒的人選。

因為重點在於:求職者耗費最少的時間,而公司則把風險降到最低。

沒有任何求職者想要白白浪費時間。寄出求職信卻無法保證所投入的時間會變成機會,真是令人心力交瘁。你也不希望招募流程耗費大量的時間和精力,讓人感覺自己像在為一起曠日持久的案件擔任陪審員。

不過公司這麼做,是因為他們要把風險降到最低。他們要你通過一道又一道關卡,因為他們不想倉促行事而做出決定,除非他們確知你就是那個理想人選。

這就是選職徹底勝出的時候了。其他求職者在面試時不小心說了不該說的話,而選職者則是自信地呈現一個公司能看到有他們加入的未來,並且符合公司的期待。用人主管原本擔心做錯選擇而引發的嚴重焦慮也得到緩解,因為選職者消除了他們心中所有的疑慮。

這就像我成了新手父母,必須去逛娃娃車賣場。那裡有一百萬種選擇,每種都有不同的特色,而且標價足以讓荷包大失血。在那個時候,假如能有一位娃娃車天使坐在我的肩上說:「瑪德琳,我明白你認為新娃娃車最重要的是X、Y和Z。我知道你應該選哪一輛,我會逐步說明它為何最適合你的需求。」好喔,那就挑這輛。

這就是選職者所做的事。他們不會太注重玩數字遊戲,或是拿自己過去的豐功偉業讓用人主管留下深刻印象。他們了解眼前的這份工作,信心滿滿地表達自己為何是勝任這份工作的最佳人選。

因此,當選職者描繪的未來是他們能替公司解決問題,公司便願意給付優渥的薪資,摒棄其他人而錄取這位選職者。就算公司能找到其他薪資較低的人選,他們的選擇也不會變!

籌碼並非專屬於某個「類型」的應徵者

當我眼睛發亮地談論這個「選職者」的理想時,求職者很快便給了我一長串的理由,說明為何這不切實際,或是對他們來說不可行。這些理由包括:

▼我沒有厲害的學位。

▼我是轉職者。

▼我還是職場菜鳥。

▼我已經是職場老人了。

▼我的履歷上沒有品牌名稱。

▼那只對某些特定的專業人士才行得通。

我幫助過數千名客戶從求職者轉變為選職者,因此我知道這對你來說是有可能的,儘管路上還有重重關卡。

談到關卡,我有一名客戶叫艾蘭娜,她來找我時懷有六個月的身孕,正在尋找新工作。她知道除了通話面試之外,她必須在正式面試時誠實面對那些公司,而且很顯然地,她就要當媽媽了。從表面上看來,她是高風險人選。大部分公司不想僱用剛入職就得請假的新人。

艾蘭娜加入我的輔導課程時,已經精疲力竭。她每天送出二十份求職信,而且早就放棄尋找完美工作的目標。她感到絕望,這時候只求有一份工作就好。

艾蘭娜從事企業培訓與發展的工作,在選職輔導之下,她徹底改變了整個做法。其中最大的變化是:她能以反映出自身真正價值的方式來談論自己。

艾蘭娜的錄取通知從零份攀升到九份。那些公司知道她身懷六甲,卻還是繼續提高待遇,爭取她接受錄取。有一家公司告訴艾蘭娜,他們一致同意她是第一人選,而且會竭盡所能讓她加入公司的團隊,包括彈性工時、可以從顧問做起、給予育嬰假,之後再擔任全職員工。這一切都是為了爭取她的加入。

有太多人一開始都和艾蘭娜一樣,精疲力竭,在求職路上辛苦奮鬥,卻比小狗試圖和貓咪當朋友更常遭到拒絕。不過選職的神奇之處在於:你不需要去改變自己。你是有價值的。你有很棒的態度、職業道德及才能。需要改變的是你的做法。這是一種你需要去培養的技能。你這一生都在培養新技能,現在就是該培養這種技能的時候了。

我能繼續說一長串的成功故事,敘述那些置身困境的人,透過選職而獲得非凡的成果。但是到了某個時候,你必須明白:這種成功並非專屬於菁英分子及特權階級。沒錯,你的人生有著艱難障礙,而這些障礙確實使得找工作更困難。那個富家子弟是第三代史丹佛商學院畢業生,母親是美林證券副總裁,因此他極有可能比你更容易拿到一份輕鬆的差事。不過我要說的是,你可以擁有更多,也能做到更多。你可以比現在更上一層樓,參與另一個等級的競賽。