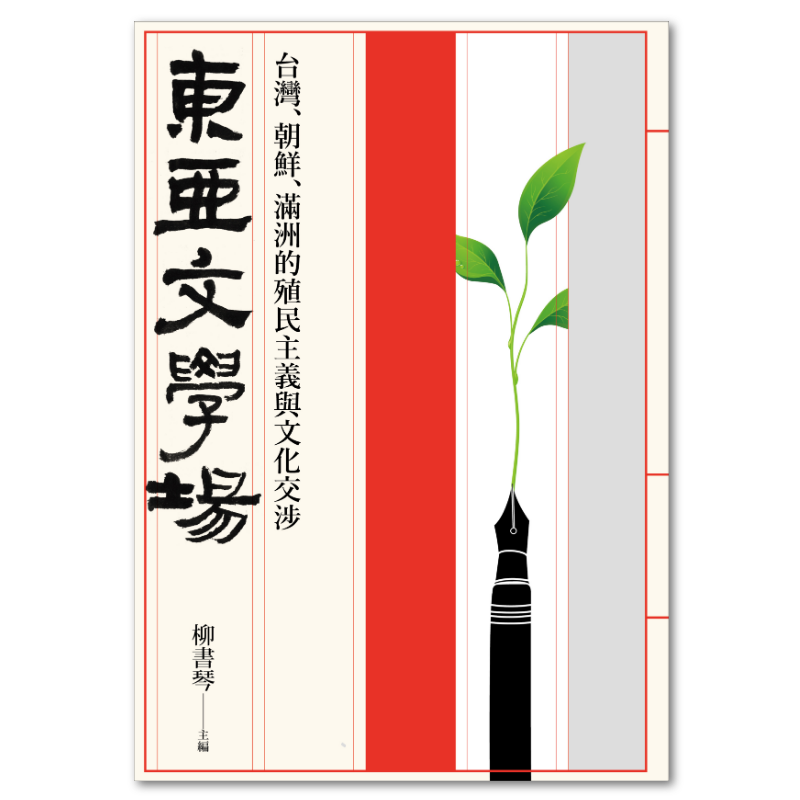

東亞文學場:台灣、朝鮮、滿洲的殖民主義與文化交涉

出版日期:2018-06-22

作者:《東亞文學場》作者

編者:柳書琴

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:488

開數:25開,高21×寬14.8cm

EAN:9789570850543

系列:聯經評論

尚有庫存

探討日本殖民時期東亞文學與文化的跨境交流

為深陷歐洲中心主義的西方人文學提供靈感,並建構批判性的亞際史觀

自甲午戰後到冷戰體系形成之前,殖民主義在東亞掀起大規模的人群流動與文化混雜,迫使我們至今猶須不斷回溯東亞現代文化生成的種種假設,挖掘東亞內部的文化傳承與變異形態,探討戰爭與變局、體制與資本、中心與邊陲、主體與他者、族群與帝國、語言與翻譯、藝術與互文,如何影響文藝的表現與傳播,又如何形成多維的文學史競合。

《東亞文學場:台灣、朝鮮、滿洲的殖民主義與文化交涉》一書,聚焦於20世紀前半期東亞變局中活躍一時的跨文化流動現象,探討「滿洲國」、台灣、朝鮮、中國淪陷區的文藝生產經驗。此時期的跨文化流動過去分屬各國的文學史範疇,不易被置於一個視野下關注。然而,剛脫離污名化階段的滿洲國文學、淪陷區文學,或者隸屬殖民地文學的台、韓文學,十分有必要置於同一個視野下進行後殖民省思。透過複數文學史的交叉觀察,重新解釋文化殖民現象,尋覓其中的思想資源,有其當代意義。

作者:《東亞文學場》作者

岡田英樹╱日本立命館大學名譽教授

金在湧╱韓國圓光大學國語國文學部教授

張泉╱北京市社會科學院研究員

劉曉麗╱上海華東師範大學中文系教授

大久保明男╱日本首都大學東京人文科學研究院教授

蔣蕾╱吉林大學新聞與傳播學院教授

金昌鎬╱韓國江原大學中文系教授

劉恆興╱國立暨南國際大學中國語文學系教授

王惠珍╱國立清華大學台灣文學研究所教授

崔末順╱國立政治大學台灣文學研究所副教授

柳書琴╱國立清華大學台灣文學研究所教授

李海英╱中國海洋大學朝鮮語系教授

代珂╱日本首都大學東京人文科學研究院助教

簡中昊╱國立屏東大學應用日語學系助理教授

郭誌光╱國立台南大學通識教育中心兼任助理教授

蔡佩均╱靜宜大學通識教育中心兼任講師

徐淑賢╱國立清華大學台灣文學研究所博士生

編者:柳書琴

國立清華大學台灣文學研究所教授。專著有《荊棘之道》(2009)、《殖民地文學的生態系》(2012);編著有《戰爭與分界》(2011)、《東亞文學場》(2018);共同編著有《後殖民的東亞在地化思考》(2006)、《台灣文學與跨文化流動》(2006)、《帝國裡的「地方文化」》(2008)、《台灣現當代作家研究資料彙編06:張文環》(2011)等。曾獲國科會吳大猷先生紀念獎、清華大學新進人員研究獎、巫永福文學評論獎、中山學術著作獎等。

序一 東亞殖民地文學跨國研究的基石/陳萬益

序二 正確歷史認識的共享/岡田英樹

序三 東亞殖民場文學研究的跨度思維/張泉

序四 滿洲國的研究新視野/施淑

序五 前進的台灣文學/林瑞明

導言 東亞文學場的跨境交流與研究動能

反帝國主義國際主義與解殖文學

全球非殖民化論與東亞殖民地文學研究展望/金在湧

中國淪陷區文藝研究的方法問題──以杜贊奇的「滿洲國」想像為中心/張泉

解殖性內在於殖民地文學──以偽滿洲國文壇為中心的考察/劉曉麗

偽滿洲國抵抗文學的地下書寫/蔣蕾

話語與抵抗

從鄉土文學到殖民地文學──本格期台灣新文學運動的文化轉向與文藝創新主軸/郭誌光

超越意識與新京文壇──以《大同報》副刊為中心的考察/劉恆興

何謂「滿洲國語」?──考察雜誌《滿洲國語》的創刊及其言說/大久保明男

聲與光的短暫交匯──「滿洲國」的電影廣播劇/代珂

原住民、少數者與帝國

「蕃婦」形象中的二元對立與殖民地問題──以真杉靜枝的台灣原住民族關係作品為主/簡中昊

沉默之境──佐藤春夫未竟之行與王家祥小說中的布農族傳統領域/柳書琴

「發現」滿洲──拜闊夫小說中的密林與虎王意象/蔡佩均

撫順煤礦與韓中小說──以韓雪野的〈合宿所的夜〉和王秋螢的〈礦坑〉為中心/金昌鎬

世變、文化媒介與記憶

台灣古典文人的文化經營──新竹北門鄭氏家族與一九二九年全島書畫展覽會/徐淑賢

三○年代日本雜誌媒體與殖民地作家的關係──以台灣/普羅作家楊逵為例/王惠珍

歷史記憶與成長敘事──論馬尋的《風雨關東》/岡田英樹

心的戰爭──蕭金堆〈命運的洋娃娃〉中的戰爭記憶與台韓友誼/崔末順

安壽吉解放前後「滿洲」敘事中的民族認識──以與其他民族的關係為中心/李海英

東亞殖民地文學跨國研究的基石/陳萬益/國立清華大學台灣文學研究所退休教授

日本在脫亞入歐、明治維新以後,成為亞洲近代化的強國,一八九四年日清戰爭,打敗清廷,獲取第一個殖民地台灣;一九一○年強迫朝鮮簽約合併;一九三二年軍國主義者扶持中國東北成立傀儡政權滿洲國。二十世紀東亞「大日本帝國」的殖民地,就是上述地區或國家以不同的背景、不同的方式與名稱淪陷被統治;再擴大來說,還可包括一九三七年中日戰爭以後先後占領的地區。迄至一九四五年八月十五日昭和天皇裕仁宣布無條件投降,放棄所有日本領土以外統轄或占領的土地,「殖民地」因此擺脫了被殖民的情境。

一九四○年代前期太平洋戰爭熾烈,日本帝國以「大東亞共榮圈」為號召,日本文學報國會聲援所謂「聖戰」,從一九四二年至一九四四年分別在東京、南京召開三次「大東亞文學者大會」,來自不同殖民地的文學者齊聚一堂交流,當然,事後來看,在戰爭陰影和法西斯脅迫下,交流不是喊口號,就是言不由衷,虛情假意。不過,客觀說來,在「大東亞文學者」名義下,來自不同殖民地的文學者卻開啟了當今所謂的跨文化交流,雖然參與大會的殖民地文學者當時或事後多不齒或避免言及此一輝煌。

二戰結束以後,冷戰結構的對立,以及台、中、日、韓等國家自身政經形勢的發展,「殖民地」的歷史都成為禁忌和恥辱,在各自國家政治宰制與言論控制下,長期湮沒不彰。大概是二十世紀後期,對帝國和殖民主義的反思和批判成為舉世文化研究的重大課題,而前述「殖民地」也先後獲得民主化的言論空間,殖民地的文學文獻才得以陸續出土,得到研究,也因此在自身歷史的考察之下,深深覺得東亞跨國、跨文化、跨語和跨種族連結研究的必要。

前述的研究團隊成員,從二○○五年五月十日在首爾延世大學「殖民主義與文學」國際論壇,中經上海華東師大,至二○一六年在台灣清華大學召開的「東亞文學場」國際學術研討會,十幾年不斷對話、深化此一學術領域,同時進行《東亞殖民地文學事典》的編纂作為具體而微的跨國研究成果,與學術新領域的極具參考性的工具書,供後進奠基以超越研究,主事者的堅持與宏圖,不能不令人佩服,而跨國團隊長期合作的模式亦大可垂範來者,可以效倣。

此會議論文集的台灣主事者柳書琴教授希望我寫篇序文共襄盛舉,並且希望我對日本時代台灣新文學在戰後長期沉埋以至復活的歷程稍作陳述,以供參照比較。茲再費筆墨簡述如下:

總體說來,戰後台灣由國民黨來台接收統治,長期在戒嚴體制(一九四九—一九八七)「去日本化」、「再中國化」的類殖民式的文化教育,尤其「二二八事件」(一九四七)和一九五○年代反共的「白色恐怖」,將「台灣」污名化,幾乎所有的台灣歷史文化都成為禁忌,日本殖民統治五十年的歷史文獻多數被禁毀,在深仇大恨的抗日情結下,日本殖民統治時期的台灣文學,長期從台灣土地上消失。

大概可以從三個時段來考察日本時代台灣新文學在戰後的復活歷程:

首先是戰後初期,從一九四五年到一九四九年國府戒嚴之前,雖然中間曾發生二二八流血事變,相對來說,言論比較寬鬆,台灣作家以光復的心情迎接新時代的到來。賴和(一八九四—一九四三)雖已去世,其「台灣新文學之父」的榮寵地位得到肯定,報紙雜誌重登舊作,發表〈獄中日記〉等,此一現象可與魯迅作品的翻譯出版互相輝映;楊逵(一九○五—一九八五)在戰後更活躍一時,由於他的小說〈送報伕〉戰前被譯成中文在中國出版,因而得與戰後來台文化人交往,編輯報刊雜誌,譯介魯迅、沈從文等人作品、參與「台灣新文學重建問題」的論爭,最後,在一九四九年因為〈和平宣言〉事件成為政治受難者,送綠島管訓十二年;另外一位曾經擁有文學版圖的是龍瑛宗(一九一一—一九九九),一九四六年任職《中華日報》日文版,介紹世界文學名著,可惜只有短暫的十個月,即在政府廢止日文報刊後噤默;呂赫若(一九一四—一九五○)戰後即拒絕用日語創作,積極學習中文,陸續發表中文小說四篇,卻於二二八事件後從事反政府行動,一九五○年代被毒蛇咬死;張文環(一九○八—一九七八)作為戰前《台灣文學》雜誌的主導者,一九四四年在時局艱難下即離開台北文壇,戰後初期捲入二二八事件而逃亡半年,雖倖免於難,也無法創作。

戰後台灣新文學復活的契機在一九七○年代,美國將釣魚台移交日本及中華人民共和國取得聯合國代表權,重挫了國府的外交及其治台的國策,後來的台日、台美的斷交,以至一九七九年發生「美麗島事件」,十年間,政治的孤立、經濟的繁榮,台灣受歐美反戰及保釣學生運動影響,呈現一波左翼的回歸現實的鄉土思潮與民族主義論爭,以一九七○年代中期為代表「鄉土文學論戰」和校園民歌流行為具體標識,日據時代台灣新文學乃乘勢復活。

首先揭開序幕的是楊逵,一九六一年服刑完畢返台的他,隱居躬耕於台中東海大學對面,經營花園,遺世獨立,十年無人聞問。東海大學的學生無意間接觸老農,發現他竟然是一九三四年以日文小說〈新聞配達夫〉(中譯〈送報伕〉)在東京獲獎的普羅文學作家與社會運動者,這一頁傳奇既經揭開,台灣的作家、學生、甚至政治人物,從南北各地前來參訪,也鼓舞作家復出,一九七五年首度結集出版中文小說集《鵝媽媽出嫁》,也開始參與各類社會活動,其老而彌堅、不屈不撓的精神以「壓不扁的玫瑰」(同名作品被選為中學教材的範文)的意象成為典範,校園民歌則傳唱他作詞的〈愚公移山〉,並以〈老鼓手〉之名歌頌他;在此一氛圍底下,戰後出生的台灣青年開始探問「賴和是誰?」爭取言論自由的黨外雜誌之一的《夏潮》雜誌陸續重刊賴和、呂赫若、吳新榮等作家作品;葉石濤、鍾肇政則持續譯介、評論戰前日文作家作品;《大學雜誌》舉辦「日據時代台灣新文學與抗日運動座談會」,更於鄉土文學論戰正酣時出版《臺灣新文學運動簡史》,這股熱潮延續到一九七○年代後期,在鍾理和、吳濁流、吳新榮等作家全集之後,一九七九年《日據下台灣新文學》和《光復前台灣文學全集》兩大套書的出版集其大成,卻也隨著年底「美麗島事件」的大逮捕和隨後的司法審判,因社會氛圍改變而偃旗息鼓。

第三個時段在一九八七年台灣解嚴後的一九九○年代,政治的民主化和本土化,大大解放了言論的空間,左翼歷史和統獨議題,不再成為禁忌;而中國大陸在文革之後的開放改革、引介台港澳及海外華文文學、兩岸交流以至於「六四事件」和隨後的「蘇東波」共產主義的解體,這個大背景提供了台灣人反思自身主體的歷史文化的契機,一九八七年葉石濤的《台灣文學史綱》,雖然只是輪廓性的敘述,他所強調的台灣文學發展歷史的「自主意願」和「台灣性格」的史觀,則強烈導引了一九九○年代台灣文學的發展,改變了戰後台灣學院中文系教研「只有中國,沒有台灣;只有古典,沒有現代」的體制。而這一波被稱為「台灣文學體制化」的運動,主要還是以日本時代台灣新文學的復活為表徵:先是以左翼和武裝反叛政府至終以遭蛇咬傳聞消失四十年的呂赫若的復活,他的日文小說由林至潔逐篇翻譯,於報紙副刊發表,一九九五年結集《呂赫若小說全集》,被冠以「台灣第一才子」的美名,隨後更在台北和北京舉辦兩場以其生平和文學為主題的研討會,更促成他僅有的遺物《呂赫若日記(1942-1944)》的出版,這一股研讀呂赫若的熱情貫穿一九九○年代,可與前述楊逵現象相互比美。

正確歷史認識的共享/岡田英樹/日本立命館大學名譽教授

日本的亞洲侵略戰爭與殖民地化、再加上戰後的冷戰結構,讓東亞的國家與地域留下深深的傷痕,直到現在也未能確保這個區域的和平與安定。再加上以日本人的立場來說,安倍政權之下的四年半,政治急速地右傾、且將過去的侵略戰爭粉飾成為解放亞洲的歷史、強辯說過去的殖民地是因著日本才能現代化,橫行著這樣的歷史修正主義。應對這個風潮,殖民地、占領地實際情況的正確歷史認識能夠被明辨,是我們所期望的。

這次的研討會裡,加入了無產階級文學中的國際主義、抵抗文學與親日文學、童話文學、民族比較文學、台灣原住民文學、滿洲國的抗日地下文學、雜誌、新聞、廣播等媒體、殖民地的語言問題、書畫博覽會、萬國博覽會、台灣的媽祖信仰等多樣的主題,成為充實的研究發表場。超越各式各樣的國家與地域的框架,成為共享「正確的歷史認識」的珍貴機會。

東亞殖民場文學研究的跨度思維/張泉/北京市社科院研究員

東亞殖民場文學的學術研究發展到今天,我覺得有關語言的問題,值得引起進一步的重視。主要的原因在於,在近代東亞日本統治區的不同區域,「語言」議題有著不同的發展形態。

日本東方殖民主義構想的「大東亞共榮圈」的地理/文化疆域,細分為「自主圈」、「共榮圈」和「文化圈」三個層面(參見拙著《殖民主義與離散文學— 「滿洲國」、「滿系」作家/文學的跨域流動》第一章〈日據區文學跨域流動政治研究關鍵詞〉中的第三節〈「大東亞共榮圈」〉,二○一七),其中的自主圈界定為中、日、滿,是日本經營有年的體制殖民核心區:中,即中國內地汪精衛偽政權名義上的轄地(淪陷區);日,包括被割據被侵占的台灣、朝鮮半島;滿,中國東北淪陷區「滿洲國」。語言殖民(同化)是強化和維繫外來殖民統治的基礎之一。台灣和朝鮮半島被殖民的歷史漫長,宗主國的語言殖民得以實現。比如台灣,從一八九五年開始,在經歷了四十二年的殖民教化之後,得以在一九三七—一九三八年間廢止報刊上的漢文欄,日語成為官方語言,日語成為台灣作家的通行創作語言。「滿洲國」一九三二年成立,到一九三七年才開始實行與殖民主日本統一的「新學制」,到一九四一年才顧及到日語在東北的推廣,發文要求官吏修習日語並開展群眾性的普及日語的活動。由於時間短,日語未能累積起能夠改變東北淪陷區文學生態的足夠的比重,倒是大量在滿日本人、朝鮮人、俄羅斯人等僑民、移民文學,形成了殖民期東北獨特的多語言文學生態景觀。至於廣袤的蒙疆、華北、南京、廣州、上海等中國內地,這些地區完全淪陷期大多不超過八年,日語語言殖民的累積遠為不夠,其效果微乎其微。但宗主國語言對殖民地在地語言的影響和滲透,在各地都有程度不同的表現。總之,語言殖民在不同日據區所呈現出來的差異性,是由各地所累積的殖民教化的程度所決定的。殖民地台灣/「滿洲國」/淪陷區三種統治模式間的共時殖民體制差異維度,是我近年來反覆申說的東亞殖民研究中的四個宏觀背景或方法中的一個,它或可作為考察語言殖民差異化的原因或依據之一。

語言是殖民文化統制的基礎內容。文學又是語言的藝術。因此,在東亞殖民場研究領域,文學曾長期遭冷落、被誤解,就是現在,全盤污名化殖民期在地民族文學的認知,也時有所見。因此,作為語言藝術研究的東亞殖民場文學研究,值得我們堅持不懈地持續投入。

從本質上看,「文學」不同於政論時評和大眾傳媒,是一種很獨立、很奇特的反映外在現實世界和內在主觀感受的樣式。文學在本體上是反抗的、自在的。通過研究,有可能將那些看似沒有明確目的的文學文本中隱藏的目的彰顯出來。從這個意義上說,文學比歷史更真實。而這正是從事殖民地文學研究的價值所在。比如「滿洲國」的古丁。他一向被認為是與日本政權合作的作家,但透過作品細讀和分析,卻能夠發現與殖民體制相對的社會發展面向和民心所向,是文學研究能夠發掘出與政治表象不同的價值取向和判斷的個案。又如朝鮮親日作家張赫宙。他曾撰文表達這樣的心跡:自己無論如何要進入日本中央文壇,因為只有用日文才能夠將悲慘的朝鮮民族的命運展現給世界。從中,我們再次看到,作家利用文學的特殊性來達到自身目的與追求的敏感度與可能性。

這樣的個案所展現的意義與價值,顯現了殖民地語言和文學研究的進一步的拓展空間。雖然政治環境對作家的影響巨大,但通過文學研究,卻能夠發掘出與政治研究結論完全不同的取向。進入這樣的研究空間,需要奠基於對語言與文學之特殊性的理解與把握,以及對殖民地文學及文學生產的時間、地點等場域關係的縝密追蹤與客觀查考。這也是我一直呼籲在相關研究中必須謹慎、用心的原因所在。也是我反覆申說東亞文學研究中的四個與殖民相關的宏觀維度背景或方法的原因所在。

前進的台灣文學/林瑞明/國立成功大學名譽教授

楊雲萍老師(一九○六—二○○○)出生於日治初期,是一九二○年代台灣新文學運動的先驅,一九二六年就率先以白話文發表了〈光臨〉、〈黃昏的蔗園〉等小說,描寫殖民地封建社會、性別壓迫與糖業資本主義等等。戰後他在台大歷史系任教、以一名歷史學者聞名,但是在台灣史的第一堂課都會自稱:「老師是一名詩人」。當時學生們都不當一回事,聽過即忘,但一位老教授反覆自豪地自詡自己是詩人,卻意外地勾起了我的好奇心。有一天,我跑到當時位於台北市八德路的國立中央圖書館台灣分館,借出那本出版於一九四三年戰火煙硝之中的日文詩集《山河》。靠著大學修過兩年的微薄日文能力,努力翻查字典,終於讀完了這本詩集。我的第一個感覺是,老師的日文詩歌充滿了現代感。

一九七○年代當時,台灣的現代詩盛行引用中國古典詩詞,詩壇祭酒余光中先生在現代詩中嵌入古典修辭與意象,更風靡一時。然而我卻偏好楊老師那種不復古亦沒有典故的詩歌。他描寫生活,新鮮、簡練而真實,富含情感,也充滿詩性。譬如,他曾這樣讚美妻子:「你用彈鋼琴的手,洗了尿布,拔了蘿蔔」。簡單幾句話便把一位日本時代受過高女教育的優雅少女之手,因婚後操持家計、張羅生活的變化浮現出來。我想,師母讀到這首詩時,也會為所愛之人的疼惜而感動吧?楊師母確實是我見過的人們當中,對自己先生最悅服的一位,而老師一生也非常信靠她、倚賴她。

我研究生時期接觸的,就是這樣一位老教授與日語詩人。楊老師其人其詩其學問視野,都在當時主流的中國感覺、中國意象之外,非常有世界性。實際歷經台灣新文學運動從萌芽期、成熟期到戰爭期多種進程的楊老師,經常告訴我們:一九二○年代台灣新文學運動啟動之後,納進各種海外文藝潮流,形成本地獨特個性,絕對不是中國文學的支流或亞流。我牢牢記住了這句話。從一九七○年代開始,懷抱印證這句話的好奇心,一個人到各地圖書館尋找日治時期的舊雜誌與舊作品,依憑著粗淺的日文程度一點一滴走入那個時代,靠向不為人知的作家。在這樣極度缺乏外部支援的克難情況下,時代的魅影把我帶向往後數十年的台灣新文學研究。

我對這位台灣第一代作家的研究歷時約十年,期間整理了賴和的詩文,並出版作家全集,雖然今日看來仍有諸多缺點,但已是窮盡我當時的洪荒之力、盡我所能了!在資源和人力有限的情況下,只能做到這樣的程度,這是我命,我心甘情願,因為在我心裡只有一個聲音:我要為台灣死去的文學前輩發出聲音。這個信念支持著我在當時完全排斥台灣文學的社會環境下,堅持從事台灣文學這個被認為須冒極大政治風險而又非常寂寞的學術工作。

數十年來,台灣社會發生了天翻地覆的變化。很幸運地,從前我認為在我有生之年不可能達成的目標,現在都一一達到了,包括成立國立台灣文學館及促進大專院校設立台灣文學系所。迄今台灣文學系所甚至已成為衡量一間大學是否與台灣社會隔離的指標之一。能達到這樣的成果,不只是我一人的努力,而是許許多多志同道合的朋友共同奮鬥而來的,譬如陳萬益、呂興昌……等人。

東亞文學場的跨境交流與研究動能/柳書琴/國立清華大學台灣文學研究所教授

輯一「反帝國主義國際主義與解殖文學」中,金在湧、張泉、劉曉麗、蔣蕾的四篇論文,充分展現致力於東亞殖民地比較文學研究社群之創建連結,以及促使中國淪陷區和「滿洲國」文學研究從被遺忘的繆斯,到開顯其文化能動的幾位資深學者們的觀點。

金在湧〈全球非殖民化論與東亞殖民地文學研究展望〉一文,首先指出東亞殖民地文學研究在「全球非殖民化論述」上的價值。他指出西方中心的後殖民主義有兩個明顯缺陷:一是,未對西方殖民地人民抵抗運動的多樣性加以正視,一味偏頗地將其歸結為民族主義;二是,迄今日本帝國主義及其殖民地之歷史經驗仍未被納入東方學的研究範圍。未考量非西歐經驗、未分辨殖民地反帝運動多元指向的結果,導致後殖民理論對殖民地反抗運動的評價失於簡單和片面。根據他的個人觀察,有關東亞殖民地文學、特別是抵抗文學、抵抗運動的多種樣態的揭示,遠超過後殖民主義批判的範疇,可望為全球非殖民化理論提供新的觀點。其次,他強調台韓比較研究在跨國視域下的東亞殖民地文學研究中的關鍵地位。他認為,在跨國研究中,比起探究日本文學界與東亞被殖民地區文學界的關聯,相對而言,闡明被殖民地區文學之間彼此的橫向連帶關係更形迫切,因為從戰前到戰後,它們的交流不斷遭到帝國體制和民族國家體制阻礙。其中,同受總督體制治理的朝鮮、台灣性質相近,與沖繩、偽滿洲國等其他殖民地差異較大,因此朝鮮與台灣文學界的比較研究最適合作為東亞被殖民地區比較研究的核心。第三,他以金史良與台灣作家的交往為例,舉出反帝國主義的國際主義之反抗模式。他一方面不滿足迄今為止對鮮台作家的比較,主要圍繞於龍瑛宗和金史良兩人的情況;另一方面,不滿足「反帝國主義的國際主義」與「無產階級國際主義」被混為一談。他發掘新史料,指出金史良與吳坤煌、張文環的交往更早、更饒富意味。他推測,一九三○年代中期金史良與吳坤煌在各自開始思考被「無產階級國際主義」所忽略的殖民地問題,試圖超越民族主義與無產階級國際主義,摸索新的反帝國主義的國際主義時相遇了,也曾一起繫獄。此後兩人往來不輟,一九三九年還在天津偶遇。金史良在致龍瑛宗的那則著名書信中也提及張文環,但他與張在日治末期皆企圖以鄉土書寫超越「內鮮一體」或「內台一體」的皇民化論述之事實卻未被闡明。鮮台作家在轉向年代中的提攜轉進,此種非民族主義、亦非典型社會主義的抵抗模式與合作,正是西方後殖民主義尚未掌握的多樣反抗模式存在於東亞的一個證明。金在湧教授的精闢論文,讓我們明瞭建構全球非殖民化理論而非踵繼後殖民主義,是東亞學人未來可以貢獻的方向。他同時刺激我們思考─以東亞為文本,以東亞殖民地文學研究為方法,可以如何填補西方後殖民主義研究的空白,找出解構歐洲中心後殖民理論的根據?我們看見,這些疑惑也正是支持他堅持十年「殖民主義與文學論壇」、同時舉辦「亞非及拉丁美洲文學論壇」的背後動力與終極追問。無論是否追隨他的宏大思辨,我們都不該忘記他的提醒:東亞文本與東亞經驗有其獨特意義,但僅僅進行孤立的東亞殖民地文學研究無法實現建立全球非殖民化理論的可能,必須時刻不忘關注有關歐美帝國主義及世界其餘殖民地的研究進展。

劉曉麗以《異態時空中的精神世界:偽滿洲國文學研究》一書馳名中西,近期更完成了策劃與主編《偽滿時期文學資料整理與研究叢書》三十四卷大帙(二○一七)的艱鉅任務。在她不畏辛勞的統籌下,各國學者共同付出積累,已使「滿洲國」文學研究被推向一個全新世紀,她的熱情與研究動能令人讚嘆。收錄在本書中的〈解殖性內在於殖民地文學:以偽滿洲國文壇為中心的考察〉一文,提出了不容忽視的主張,那就是「解殖文學」、「反殖文學」、「抗日文學」的三重分析框架及其定義。她指出:日本在中國東北炮製的傀儡國,是其在東亞地區製造的特殊類型的殖民地。該殖民地的文學不僅有日本殖民者和被殖民者本土中國人的文學,還有在此殖民構架中謀生的朝鮮人和俄羅斯人的文學,其國家身分、民族認同、語言等方面呈重層多元狀態,與東亞殖民主義以非常複雜的樣態糾纏在一起。各個語族的文學都有反殖民主義的訴求和表現;因為其在殖民地的位置不同,抵抗的目的、方式和強度都不一樣,有直接的反殖文學,有迂迴的解殖文學,還有欲利用殖民政策與之周旋協作的迎合文學。無論何者,在這抵抗與迎合中,殖民傷痕都深深地刻印在殖民地人們的精神深處。因此,有必要提出「解殖文學」、「反殖文學」、「抗日文學」三重分析框架給予區分和闡述。反殖文學和抗日文學借用民族主義思想資源和左翼文學傳統,在中國現代文學史上獨樹一幟;解殖文學指居住在殖民地或者在殖民地成長起來的作家,他們在殖民歷史現場創作並發表,隱去作者情緒溫度的零度寫作、無評估義務的旁觀,是其常見特徵。解殖文學與殖民統治共在,承接著龐雜的文學傳統和思想資源,憑靠文化資源形成隱蔽性,猶如腐蝕劑般慢慢地消解、溶解、拆解著殖民統治。劉曉麗特別重視這塊過去欠缺洞察的領域,她鏗鏘有力地宣告:解殖文學,不僅是一種殖民地文學類型,也是一種方法論。我們盼望從今以後,湧現更多有關殖民地深層文化的闡述。

張泉,中國淪陷區文學研究的開創者。著有《淪陷時期北京文學八年》等多部影響性深遠的巨帙,另有多種編著,備受矚目的《梅娘文集》十一卷本,在其嚴謹編纂下即將由人民文學出版社隆重推出。〈中國淪陷區文藝研究的方法問題:以杜贊奇的「滿洲國」想像為中心〉一文,從二十世紀八○年代「重寫文學史」等影響巨大的命題談起,提出中國淪陷區研究方法論的商榷。他認為,新編中國現代文學史擺脫了政治史桎梏,回歸文學,淪陷區文學得以納入其中。進入二十一世紀,現代主義、後殖民主義、民族國家想像等思潮、理論的引入,對淪陷區文藝研究產生不小影響,但以負面影響居多。究其原因,乃因使用者未能有機契合中國在世界殖民史上的在地特點,以及淪陷區文學的歧義性語言與複雜隱喻所致。而最為根本的,還是西方學術脈絡中的方法或模式自身存在缺陷、甚至謬誤。美國中國學家杜贊奇的《主權與本真性:「滿洲國」與東亞式現代》(二○○三)具有代表性。這項以抽象概念和生造術語為中心形成別具一格的「滿洲史」研究,使用若干碎片化的敘事話語構建複線歷史,試圖藉此來打破線性的民族歷史敘事對於歷史的遮蔽,還原歷史的多樣性真相。《綠色的谷》是其方法論的重要資源之一,同時這部長篇小說的接受史也被用來探明「滿洲國」的「本真性狀態顯現的真實作用」。不過,其建構的過程和結果均表明,《綠色的谷》實在承擔不起重新書寫「滿洲國」複線歷史、建構「滿洲國」獨立「民族國家」新定位之重擔。張泉透過這個案例亦再次反證他的一貫主張:為研究獨具中國特色的被殖民地區的文學,需要以「四重殖民維度方法」進行觀察。維度一,世界範圍內的體制殖民/新殖民/後殖民三個殖民階段歷時演化維度;維度二,日本侵華七七事變造成的中國近現代文學史中的戰前/戰時/戰後三個階段的歷時轉換維度;維度三,中國全國抗戰時期國統區/共產黨抗日民主根據地/淪陷區三大區劃間的共時體制差異維度;以及維度四,日據時期殖民地台灣/偽滿洲國/淪陷區三種統治模式間的共時殖民體制差異維度。

蔣蕾為東北淪陷區報紙文學副刊研究、偽滿洲國新聞統制研究的專家。著有《精神抵抗:東北淪陷區報紙文學副刊的政治身分與文化身分:以《大同報》為樣本的歷史考察》(吉林人民,二○一四)。〈偽滿洲國抵抗文學的「地下書寫」〉一文,憑藉她長期投入「滿洲國」文獻調查、建築調查、文化人口述史及紀錄影像等工作,所形成的獨特時代敏銳度而提出。她以大量東北現地具體文本案例,明確界定了「抵抗文學」與「地下書寫」兩個概念,為被打壓、刪削、潛行、不見的作家與作品進行呼籲、造像與研究方法示範。這篇論文以《東北文學》雜誌及地下油印小報作者訪談等確實論據,為讀者揭示偽滿時期東北知識分子所進行的大量具有抵抗意識的寫作活動。文中詳細道出,這些作品如何因政府審查等原因未能公開發表,構成了一種「地下書寫」;又如何以地下方式傳播(油印小報或手抄本方式),甚至有的作品直至光復後才獲得發表或出版。蔣蕾對「地下書寫」流通樣態與藝術形式的考察,既實證又富有啟示。她不只歷歷如繪地幫助讀者看見地下書寫各種鮮明的淪陷區寫作印跡,指出這種規模不小的書寫表達方式與非淪陷區寫作的明顯差異;還考掘了地下書寫者的複雜政治背景,闡明地下傳播對作品形構產生的影響及其與眾不同的藝術表現方式。上述四位先進的方法論,是本書的定音鼓,也是東亞殖民主義文學研究的指針。

輯二「話語與抵抗」中,郭誌光、劉恆興、大久保明男、代珂四篇論文,則透過對殖民地文學口號、文藝論爭、國語政策、電影廣播劇的分析,帶領我們思考在帝國言論壓制下,文學運動、語言意識、創作策略及媒體大眾文化的迂迴與複雜。

郭誌光〈從鄉土文學到殖民地文學:本格期台灣新文學運動的文化轉向與文藝創新主軸〉一文,為其榮獲「台灣文學館二○一七年台灣文學傑出博士論文獎」之博士論文(《為人生?為藝術?─本格期台灣新文學運動的文化轉向》,二○一六)的精彩篇章之一。他前所未有地具體闡明了第三國際人民戰線運動對台灣左翼殖民地文學論述的催生。首先,描繪隨著戰雲密布,一九三五年七月第三國際第七全會提出人民戰線以抗法西斯,正式擎起殖民地內部統一戰線與外部跨域聯合陣線的鮮明旗幟,更宣告了左翼所宗的世界主義不得不向民族主義靠攏以與軍國主義鬥爭的務實修正的背景。接著,分析台灣的殖民地文學概念如何在這種全球氛圍下熟成。他認為:一九三五年十二月楊逵創刊《台灣新文學》,編輯團隊於創刊號企劃了殖民地文學專題,等同正式宣告台灣的殖民地文學之誕生。此時台灣的殖民地文學,大抵是依第三國際標舉的左翼世界主義與民族主義兩者結合之反法西斯、反殖民主義運動的修正方針,修正以往過度強調左翼世界主義,重新調整台灣新文學運動的方向,將其導向本土的即世界的之普羅文學新義。此一企圖超克台灣內部左右路線之爭,進而連線國際反法西斯反殖運動,嘗試將鄉土文學進一步轉化推升至殖民地文學境地的努力,實已為台灣文學增添了新的精神向度、拓寬了內涵。郭誌光這篇論文不只對台灣左翼文學的方向轉換提出了理論根據,也對「多樣性反抗」作為日治時期台灣文學史發展動力的事實,給予東亞文學場角度乃至世界視野的解釋;而他的實證研究又恰好是理解金在湧所強調的一九三○年代東亞作家、文化人從「無產階級國際主義」轉向「反帝國主義的國際主義」最有說服力的─Taiwan case。

劉恆興為台灣文學與中國現代文學研究方面的專家,曾發表有關張我軍、蕭紅的研究論文,亦曾進行台灣與「滿洲國」鄉土文學論述的比較。現專注於「滿洲國」十四年統治期間文化、社會、性別、階級與文學生產關係的探討,最新成果〈文學、主體與社會:「滿洲國」文壇建設論爭的起源與發展(一九三五─一九三六)〉登載於《文與哲》(二○一七年六月),可見他梳理文藝體制與社會思想之千絲萬縷關係的能力。〈超越意識與新京文壇:以《大同報》副刊為中心的考察〉一文,以新京(今長春)社團與文藝創作於一九三五─一九三六年的發展情況為中心,思考在同時期大連與瀋陽爆發文壇建設論爭的期間,新京文壇的反應與發展脈絡。他透過詳考《大同報》副刊中孫陵等人的言論,指出在政治、文教等社會資源充沛的情況下,新京文學者具有較明顯的政治甚至黨派色彩,但他們透過對現實時空環境的綜合反省與感受,認為單純暴露社會黑暗的文學作品,恐怕並沒有真正思考到「滿洲國」的現實環境,基於這樣的考量,新京文學者嘗試了更多超越特殊意識形態的作品創作。他認為,以此觀點重新觀察戈禾、楊蔭寰等人之作品,也將更能解釋他們歌頌「王道樂土」背後的政治陰影與精神抵抗。劉恆興跳脫意識形態中心、多方面評估影響文藝生產的社會因素、心理壓力與抵抗策略之做法,無異是繼續推進殖民地文學研究時重要的態度和方向。本文與蔣蕾、大久保的論文相互交輝。

大久保明男以二十世紀上半葉中國東北地區文學史、文化史為其研究領域,長期關注日中文化交流及「中國殘留孤兒」問題,是日本「殖民地文化學會」理事、「滿洲國」文學研究會創會者之一,也是「日本中國學會」活躍成員。他對待學術工作與社會問題的真誠,已使首都大學東京在近十年堪稱日本培育「滿洲國」文學與文化研究人才首屈一指的大學。二○一七年出版的《偽滿洲國的漢語作家與漢語文學》(偽滿時期文學資料整理與研究研究卷)(哈爾濱:北方文藝出版社,二○一七),收錄了他的代表性著述。〈何謂「滿洲國語」?:考察雜誌《滿洲國語》的創刊及其言說〉一文,透過考察「滿洲國」時期唯一一份有關語言問題的刊物《滿洲國語》,探討在中國人、日本人各自有其想像之「國語」的「滿洲國」,政府如何建立「國語」的概念,「國語」在「滿洲國」具有的地位,以及《滿洲國語》雜誌中呈現的語言意識形態、政策及相關規劃。以此為比對基礎,大久保進一步為讀者解答─在文學創作上擺脫不了語言困惑/困境的作家(特別是漢語作家)的「國語」對應之策,以及他們另類的語言意識。

代珂為青年學者,其學術專長為新興的殖民主義與傳媒關係的研究,成果建立於大量新出史料與田野調查之上,另曾翻譯出版東野圭吾、伊幸太郎、京極夏彥等作家小說多部。〈聲與光的短暫交匯:「滿洲國」的電影廣播劇〉一文指出:滿洲映畫協會(滿映)和滿洲電信電話株式會社(電電),兩大「國策會社」分別掌控了「滿洲國」的電影和電信傳播事業。關於兩者的研究積累側重在影像與聲音等媒體研究方面,在內容及議題上鮮有參照。固然電影廣播劇藉由電波傳遞,但其腳本卻改編自「滿映」的作品,甚至劇目演出及播出亦由電影參演人員親自擔當,實應視為「滿映」與「電電」合作之特殊產物。代珂以此發現為根基,在論文中分析兩大「國策會社」的出現原因、內容、形式,追溯二者合作背後的政策轉變、人員流動等具體脈絡,最後更在此認識上梳理了廣播、電影和新聞三大媒體在「滿洲國」的合作關係及共性特點,相當有開拓性。代珂關注的媒體議題和陳實博士論文《偽滿洲國童話研究》關注的口傳敘事與特殊文類問題,都是這兩、三年新出博士論文中的創新之作。

全球非殖民化論與東亞殖民地文學研究展望/金在湧/韓國圓光大學

一、從後殖民主義到全球非殖民化

二十世紀八○年代以後,後殖民主義在國際人文學界盛極一時,肯定其貢獻的同時,也不能忽視它所遺留的課題。首先是以日本帝國主義及其殖民地為對象的東亞殖民地研究尚屬薄弱環節。後殖民主義是一套基於歐洲帝國主義及其殖民地的理論話語。由於德國在第一次世界大戰期間喪失了全部殖民地,後殖民研究在歐洲主要侷限於英法兩國,也有學者涉及美西戰爭結束後美國實行的新帝國主義,但僅停留於表面,缺乏深入研究。然而值得注意的一點,日本帝國主義及其殖民地的問題卻未被納入研究範圍。日本是在向近代國家轉型的同時,迅速擴張成為東亞帝國主義國家,之後經歷甲午戰爭、日俄戰爭,到一戰時與英、法、美三國一同確立了世界帝國主義列強的地位,沖繩、台灣、朝鮮、偽滿洲國先後淪為其殖民地。但出乎意料的是,後殖民主義理論絲毫未提及日本帝國主義,甚至還把日本視為西歐的「他者」。後殖民主義代表人物愛德華.薩依德(Edward Wadie Said)的著作《東方主義》也不例外,開篇即指出東方是歐洲的他者。日本反倒成了西歐東方主義的犧牲品,因為作為東方國家,日本帝國主義及其殖民地若被納入東方學的研究範圍,這個理論本身就無法自圓其說。

其次是對殖民地人民反抗的片面評價。後殖民主義關心的首要問題是歐洲帝國主義國家英國和法國的殖民統治方式,其次是殖民地人民的抵抗運動。儘管如此,後殖民主義並未對殖民地人民抵抗運動的多樣性加以探究,而是將其簡單地歸結為民族主義,但這也並非空穴來風。一戰以後,非西歐殖民地內部爆發抵抗運動,究其原因民族主義確是其中之一。而在二戰結束後的民族獨立和解放過程中,舊殖民地國家的抵抗運動也逐漸過渡為新型民族主義。弗朗茲.法農(Frantz Omar Fanon)曾提出「民族文化的盲點」這一說法,指責民族主義在過去是抵抗帝國主義的理念,但卻在獲得獨立的社會內部成為壓制少數人和民主主義的機制,之後更是暴露出愈來愈多的問題。後殖民主義研究正是從這些問題著手,對二戰後非西歐社會內部廣為流傳的第三世界民族主義提出質疑。由此看來,後殖民主義把殖民地人民的抵抗運動歸結為民族主義也不失妥當。史碧娃克(Gayatri C. Spivak)所說的「崩潰中重現」可謂是對它的高度概括。但是後殖民主義忽略了很重要的一點,那就是非西歐殖民地抵抗運動的發生既有民族主義的因素,也有其他因素。而後殖民主義未對非西歐殖民地反帝運動的多元指向多加留意,只是將其歸結為民族主義,導致了對殖民地反抗運動評價的片面性。儘管過去帝國主義國家的知識分子對殖民地抵抗運動有意迴避,但從人類未來發展的角度來看,將其一味歸結為民族主義不免有失偏頗。因此,更需要對抵抗運動的多種可能性做出正確解讀,分析其現實意義。而東亞殖民地與其他深受歐洲近代文明影響的地區不同,並不甘於接受日本帝國主義的支配,可以說東亞殖民地的抵抗運動具有特殊意義。依筆者淺見,有關東亞殖民地文學,特別是抵抗文學多樣性的研究應當超越後殖民主義批判的範疇,並有望為全球非殖民化理論提供新的觀點。

二、跨國視域下的東亞殖民地文學研究

二十世紀八○年代,日本帝國主義統治下的東亞殖民地文學研究在台灣、中國大陸、韓國漸次興起,這並非偶然。因為從當時的客觀條件來講,各國學界之間根本無法掌握互相動態。筆者亦從此時開始專注於日帝強占期朝鮮文學的研究,當時對台灣以及中國大陸的研究進展雖有好奇,但也無從得到任何消息,其他地區也大抵如此。之後,各地區的研究成果通過日本得到傳播與交流。以此為契機,日帝統治下東亞殖民地文學研究獲得了更多關注,也開始超越單一國家的範疇,轉向跨國界研究。

暫且不論跨國視域下的東亞殖民地文學研究是否合理,單就研究本身而言也非易事。各地區的學者匯聚一堂,介紹本國文學的同時也傾聽其他地區學者的發言,在此過程中可能會受到啟發。也可以借鑑其他地區的文學及文學現象,重新闡釋本國的文學。但若要與他國文學進行比較研究,則要求對對方文學有充分的理解。對此,可以借助相關的研究成果。但由於問題意識的側重點存在差異,涉獵的研究成果即使數量夠多、範圍夠廣,比較研究也未必容易實現。從事東亞殖民地文學研究的台灣、中國大陸、韓國的學者們對此估計已早有體會。

提到跨國視域下的東亞殖民地文學研究,首先想到的應該是「大東亞文學者大會」。由於當時吸引了來自台灣、朝鮮、偽滿洲國以及中國大陸的作家共同出席,該會議貌似可以成為比較文學研究的突破口,但實際並非如此。與偽滿洲國和中國不同,台灣和朝鮮同受日本總督府的管轄,性質相近,因此很多人認為台灣文學和朝鮮文學可以進行比較。但由於各地區文學史的發展進程不同,出席「大東亞文學者大會」的作家文壇地位也不同,比較的結果並不一定理想。對單個國家文學場的細緻研究是得出客觀判斷的前提,因此跨國視域下的東亞殖民地文學研究是一項十分艱苦的課題。

但學者們並不能因此望而卻步,因為跨國視域下的東亞殖民地文學研究刻不容緩。當時,日本的殖民統治雖分而治之,但全基於日本帝國主義的總體目標及框架之下,因此對單個國家或地區的研究本身就存在侷限性,必須拓寬視野,開展跨國界研究。本文從上述問題意識出發,旨在探究日帝統治下朝鮮文學與台灣文學的連帶關係,以填補後殖民主義研究的空白。

三、金史良與台灣文人的連帶關係,以及反帝國主義的國際主義

很長一段時間內,金史良在韓國和朝鮮都是被遺忘的作家。在韓國,金史良因解放後曾在朝鮮平壤開展活動而遭到封殺,直到一九八八年韓國對越北作家解禁,金史良的作品才走入大家視野。而在朝鮮,由於金史良曾加入朝鮮義勇軍,在中國華北地區和八路軍並肩奮戰,與在偽滿活動的金日成路線不同,也遭到封殺。因此,金史良與台灣文學界的來往不可能得到關注。二十世紀七○年代,金史良全集在日本出版,雖篇幅龐大,但有關台灣的言論裡面卻隻字未提,也未能引起足夠重視。直到最近,隨著金史良全集在韓國出版,作家的真實面貌逐漸呈現,作家與台灣文學界的來往也顯露端倪。此前,除了金史良寫給龍瑛宗的書信之外,並無其他文獻資料可供參考,因此金史良與台灣文壇關係的研究也主要侷限於龍瑛宗一人。本文將在此基礎上,重新審視金史良與台灣文學的關聯。

談及朝鮮文學與台灣文學的關係,張赫宙的名字不得不提。首先,台灣的日語作家在進軍日本文壇時都把張赫宙當作進階目標,因為張赫宙使他們確信,如果用日語創作完全可以在日本文壇站穩腳跟。其次,張赫宙的初期作品中主要描寫殖民地朝鮮的悲慘生活,引起了台灣作家的共鳴。所以,台灣作家經常談及張赫宙,台灣雜誌也經常刊載張赫宙的文章。由此說來,研究張赫宙與台灣文學的關係確有必要。但張赫宙在一九三八年武漢三鎮淪陷之後迅速走上親日道路,不再關心階級問題和殖民地民族問題,也放棄了同台灣及台灣文學結成的連帶關係。反觀金史良,雖然起步較晚,但直至日本戰敗也始終堅持自己的主張,保持與台灣文學的聯繫。這也是筆者選擇金史良而非張赫宙的原因。