博士、布都與我(增訂新版)

出版日期:2021-09-09

作者:李潼

印刷:單色印刷

裝訂:平裝

頁數:288

開數:長21×寬14.8×高1.75cm

EAN:9789570858556

系列:李潼作品集

尚有庫存

★國家文藝獎作品

★奠定李潼文學地位的經典之作

★30週年紀念版

臺灣少年小說大師李潼 × 最濃厚的地方色彩 × 多元文化議題

外地人的到來,使得原先寧靜的生活,變得熱鬧滾滾。

在一片喧囂中,我們要如何聆聽各種不同的聲音?

澳花村出現了野人,還有人因此受了傷!

究竟,這個野人,來自何方?這驚悚又離奇的事件,將為小村子帶來怎樣的衝擊?澳花村中的三位少年──博士、布都和阿堂,分別來自三個不同的族群,

他們在事件中扮演著怎樣的角色?

這本小說以詼諧的語調,在輕鬆逗趣的氛圍下,呈現多元社會中的各種視角。

好評推薦

三個不同族群的大人為了捕捉野人,意見不合,造成重大衝突。三位小男生面對長輩的不和,並沒有各自站回自己族群的立場,反而想出不同的奇招,減少彼此的摩擦,化解不必要的誤會。

──臺東大學兒童文學研究所前所長/張子樟

「尊重別人生活的內容和方式」不正是解開當今族群癥結的鑰匙嗎?

──文學評論家/彭瑞金

作者:李潼

原名賴西安。出生花蓮,定居宜蘭縣羅東鎮。曾任編輯,專業作家。從事兒童文學創作,以《天鷹翱翔》、《順風耳的新香爐》、《再見天人菊》三部作品,連續獲得洪建全兒童文學創作獎少年小說首獎。

1990 年以《博士、布都與我》獲得第十五屆國家文藝獎。

李潼致力少年小說、散文等創作,重要作品有:《瑞穗的靜夜》、《蔚藍的太洋日記》、《望天丘》、《魚藤號列車長》、《少年噶瑪蘭》、《老作家消失之謎》、《李潼少年小說創作坊》等。

出版短篇小說《相思月娘》跨入成人小說領域。散文〈收集喜悅〉、〈油條報紙.文字夢〉、〈破紀錄〉、〈努力愛春華〉、〈率真的白毛阿婆〉等選入國中、國小國文課本。

另有作品翻譯成英、日、韓等多國語文,並改編為電視連續劇、舞臺劇、偶劇、動畫影片。

推薦序一 兒童是成人世界的鏡子/彭瑞金

推薦序二 淺談李潼的「三劍客」/徐惠隆

作者手稿

1 澳花溪谷的神祕蹤影

2 護士小姐的特別作業

3 誰說城市就沒有野人

4 祕密是一隻八腳飛毛怪

5 澳花村民大會大火拼

6 斷水、封橋、無處作主日彌撒

7 神力是可遇也可求嗎?

8 全國新聞記者採訪戰

9 百年雜貨店單日最佳業績

10 阿匠哥不敢回憶的童年往事

11 勸三臺地村人同入山

12 來自媽媽遙遠的呼喚

13 三路兵馬抓拿特級獵物

14 他也是人家爸媽的心肝寶貝

15 自己的良心是最公正的仲裁者

16 臺灣最知名的村落

賞析 溫柔的筆觸 厚實的意蘊/張子樟

後記 我們的成年禮/李潼

後記/我們的成年禮/李潼

臺灣的大人熱心為靑少年舉行集團成年禮,大約是二十世紀八○年代以來的事。

在這之前,每年七夕,臺南古城奉祀七娘媽的開隆宮,年年為十六歲的在地子弟做成年禮;至於更早落腳臺灣的南島土著民族,以不同的方式為靑少年所辦的成年禮,溯源更久遠。但是,這些在特定時間、特定場所而且不那麼聲張的成年禮,因不是普及的活動,有機會參加的靑少年畢竟有限,都不如九○年代以來,在臺灣各地舉行的大規模成年禮,這麼引人注目。

集團成年禮的引人注目,就像張貼得醒眼的標語,它的意義是否因此更深刻?

成年禮的形式推陳出新,就像重新包裝的老產品,它的原味是否仍被保留?

普及而簡易化的成年禮,就像方便進出的速成班,它的學習精神是否仍被看重?

一般成年禮,多數也歡迎靑少年的父母、師長和親友觀禮,給予關切和祝福,他們同時也扮演見證人,讓當事者的靑少年心思更認真、態度更莊重。

因各種族和地域的文化不同,成年禮的儀式也不盡相同,適齡不同、舉行時日不同、形式不同,尤其通過成年禮的難易度更大大不同。

愈不受現代文明影響而保存傳統生活的部落民族,相較之下,他們的靑少年成年禮通過項目,顯然艱難得多:採集某種植物、進入某個禁地、捕捉某種動物、往返某個旅程、切割某項器官、刺記某種符號……這些單一或配套的流程,標舉的不外是機智、勇敢、負責和學習。

臺灣的漢人父母,在七夕帶著十六歲的兒女,到廟中拜謝七娘媽的庇佑護持,他們並高舉紙糊的七娘媽亭,讓「轉大人」的兒女,從亭下穿過三次,稱為「出鳥母間」,表示可以成年獨立了。這樣的成年禮簡易卻也典雅,至少含有感恩及祝願的意義。

臺灣各地在九○年代以來時興的靑少年成年禮形式,一般是演說敎誨、喝成人酒、向觀禮的父母鞠躬、送六法全書、戴新帽,乃至還有開勁爆舞會、丟擲水球和歌唱接力。這樣的現代成年禮,儘管簡易而熱鬧,若能把握成年禮的精神意義,以現代靑少年較熟悉、有興趣且實用的形式,達到「寓敎於樂」的作用,也沒人敢說不好。

靑春少年有機會參加在特定時間、特定場所,以特定形式舉行的成年禮,可說是一大幸運。即使成年禮對未來人生的勇敢、負責、機智或寬容等課題沒有特定項目的強調,至少,來參加的靑少年都受到祝福,連觀禮者也享受了期待的美好滋味。

成年禮既是象徵意味濃厚的儀式,它無形的價值應勝於實質作用,那麼,只要能傳達它的精神意義,成年禮的任何形式都可以被容許,包括不具儀規典禮的成年禮,也可以是一種類型。

《博士、布都與我》這三位少年主人翁,因野人事件而參與了村民的族群拚鬥,無疑也參加了一場盛大的成年禮。

在這場血汗交織的典禮中,大人們的表現十分投入,也極具影響,他們是祭司和喧鬧的觀禮者。事實上,人生任何一齣戲的演出,真正的主角,和年齡、資歷、容貌、身材或性別都沒有絕對關係,端看誰能在平日進退有序,誰能在關鍵時刻展現睿智,誰能讓一齣拖棚的爛戲有了轉折的高潮,誰能讓一齣精采好戲有個令人舒緩的結局。

因此,《博士、布都與我》的三位少年,他們的確是這場成年禮的主角,也是另一種觀禮者。

自以為成年的大人們,他們的身體和臉上皺紋顯示的,無疑是成年了:但若以性情的穩定、智慧的寬容或協調的能力來檢驗,他們的成年資格仍有很大的討論空間。他們是特定形式成年禮的觀禮者,若他們能同意人生是一場永續學習的超級大戲,那麼,在人生的任何階段,都安排有不具形式的成年禮,在他不論三十六歲、四十六歲或五十六歲的任何時刻,迎接它的到來。所以,觀禮者除了父母、師長和親友,也可以包含子女、學徒或路人。

延續不止的成年禮,真讓人快活。那種新鮮人的感受,是靑春長在的保證書,是最有價值的人生門票,支持這快活感受的,正是學習:在人生各階段的成年禮,讓主角與觀禮者的角色不斷互換的學習。

《博士、布都與我》在一九八九年五月由聯合報系民生報社出版,出版時刻,也是我由公職轉入專業寫作的前夕。這本書在第二年獲得第十五屆國家文藝獎,它豐厚的獎金和獎章,對我起步的專業寫作信心,極具實質作用;而隆重的頒獎儀式和觀禮者給予的誠摯祝福,更讓我的專業寫作生涯,有了自我莊重的起頭。這是我從事文學創作以來,又一次成年禮。

展卷吧,讓我們結伴去參加一場成年禮。

推薦序一/兒童是成人世界的鏡子/《文學臺灣》雜誌主編 彭瑞金

馬克‧吐溫的《湯姆歷險記》裡的湯姆和《赫克歷險記》裡的赫克,都是十二、三歲的小男孩,由他們擔綱演出的歷險記,是美國文學史上的代表性作品,馬克‧吐溫文學留給人們的印象,似乎也不超過這兩部名著。出生於密蘇里,在一個叫漢尼拔小鎮長大的馬克‧ 吐溫,和十九世紀中葉,多數在密西西比河沿岸出生長大的美國人一樣,都經歷過和湯姆、赫克或多或少相近似的童年,包括和他們相似的調皮、慧黠、說謊、幻想。馬克‧吐溫的作品被指為「真切反映兒童世界趣味的生活」,卻又何嘗不是他自己和同時代美國人的成長故事?很多人藉這個故事去追憶已經逝去的美國生活,有更多的人,則透過這樣的作品,去洞察同樣也是一逝不還的幾幅人類心靈風景。是否一定要苦苦追問,馬克‧ 吐溫這兩部作品是寫給成年人看的呢?還是兒童文學?

有人說,好的文學作品沒有圍牆、也沒有邊界,是說,文學作品對任何人都具有感染的力量,而不是說,每一個人都從同一部作品裡獲得相同的感受和心得;因此,除了用字造句的淺近和不屬於兒童世界的事務外,又何必在成人文學與兒童文學之間,另設藩籬?李潼是兒童文學名家,但這部《博士、布都與我》,描寫兒童三劍客見聞的作品,除了文字節奏和以兒童為主角之外,反省、檢討的,全部都是成年人世界的事務,兒童像一面鏡子,忠誠地反映了成人世界的偏執、自利,甚至是虛僞、愚蠢。有人說,馬克‧ 吐溫過度誇張了湯姆的慧黠和正義感,卻忽略它是一部記錄成長經驗的小說,在孤立的逆境中長大的孩子,正如孤臣孽子,他會以旁人意料不及的成長智慧,幫自己跨越種種人生的難關。

李潼的兒童三劍客故事,雖然沒有個人的風險經歷,不是兒童冒險故事,但他們以及周遭的兒童,卻以兒童本有的真誠,像試紙一樣,去測試成人世界,出現的五顏六色,雖未必是兒童能解,卻足夠令成人羞赧、難堪。這部兒童小說的結構,其複雜性恐怕遠遠超過一般兒童的負荷。從一個離群索居三十多年、偶然被發現的「野人事件」,不但集合了臺灣社會數十年來,一直存在的族群議題,事件集合了泰雅族人、外省人、福佬人,甚至還有「阿匠」那樣的,被原住民當平地人,被都市裡的平地人當外省人,外省人問他是「哪裡人」?一個在族群邊緣游移的人。野人事件更暴露了城鄉文化嚴重的歧異性。這些都是成人世界的紛爭,不是兒童所能理解,兒童只是把它引爆,或照射出來。

隱居深山三十多年而活得好好的「野人」,早已是不動的山靈,不管居於什麼目的,想要把他找出來、綁起來,都是庸人自擾,都是冒犯。只有以救人為天職的護士和兒童,以及受盡人間不受尊重滋味的「阿匠」,才比較接近「野人」心情,能同情他的境遇。相對於代表都市文明的媒體,無所不用其極的粗暴、對別人的不尊重,鄉下人的「純蠢可愛」,又是一面鏡子,照映了另一種人間的醜陋圖像。兒童閱讀此書,雖然未必能解之中的環環相扣的社會議題,但肯定可以得到野人應受尊重的印象,「尊重別人生活的內容和方式」不正是解開當今族群癥結的鑰匙嗎?

發現野人固然是作者虛構出來的懸疑、有趣的事件,但作者有意無意地,也流露了對野人生活世界的嚮往心情。也許作者很自制地想把這部作品定位在兒童小說或少年小說的位階上,而刻意放下了社會批判的刀,但和野人生活的世界比較起來,不僅搶新聞的媒體代表的都市文明,令人厭惡,就是「澳花村」村民的紛紛擾擾,也令人十分不堪。凸顯野人世界,豈不是兩面刀法?不批判也批判。

推薦序二/淺談李潼的「三劍客」/宜蘭縣文藝作家協會理事長 徐惠隆

話說民國六、七十年代,臺灣歷經多次的政治事件:退出聯合國、中日斷航、中美斷交、美麗島事件、林宅血案……等,國家處境相當艱難,社會瀰漫著一股讓人窒息的氛圍,就在絕處之時,相對的從民間發起的一股文化藝術力量也悄悄上演,包括民歌、通俗民間藝術及鄉土文學、在地文化的甦醒盛行,可謂枯木逢春。李潼就因緣際會地搭上列車,從民歌創作到散文書寫,到少年小說創作,這些都需要鄉土做為養分,他靠著兩隻手、兩條腿走出了一條他專屬的道路。

與李潼相遇,那是他還使用賴西安真名的時候。民國六十年代末,宜蘭縣青年救國團的文藝刊物《蘭陽青年》成立編輯組,由宜蘭高中、蘭陽女中兩校教師領銜出任編輯委員,對此有興趣的賴西安,邀集了他羅東高工幾位國文老師毛遂自薦,主動要求要參與編務。《蘭陽青年》是全縣高中職校及國民中學共同的文藝刊物,他認識我,深知我從事蘭陽文史、地理調查多年,認為《蘭陽青年》的專欄應該要有鄉土文化特色,因此邀我入夥,扛起編輯工作。就這樣開啟了我與他之間合作長達十多年的編務情感。

一九八九年《博士、布都與我》長篇少年小說問世了,以李潼的著作年齡或作品量而言,它算是早中期的作品。次年,這本書馬上獲得第十五屆國家文藝獎作品的榮譽,誠屬不易!李潼在後記中說:《博士、布都與我》書中三位主人翁,因野人事件而參與了村民的族群拚鬥,無疑也參加了一場盛大的成年禮。成年禮是什麼?各族群的作法與理解都不同,有的要表現出英雄氣概;有的要表現出知書達禮;有的要在身上刺青某種標記符號等,但不外乎是要一個人擁有機智、勇敢,並呈現出負責與學習的態度。

故事從三個少年(三劍客:博士、布都、阿堂)身上寫起,他們在宜蘭縣南澳鄉澳花橋下納涼,碰上一頭汗水、臉色青白的阿匠哥,小腿鮮血淋漓地跑來求救。阿匠為何如此狼狽?他說他在澳花溪谷遇到「野人」,這個事件就這樣驚動了整個澳花村。故事就以獵取野人為主軸,說出由大濁水溪分岔出來北溪、中溪、南溪之間族群的矛盾與對立,野人事件擴大成了電視新聞記者的採訪爭霸戰,卻也成就了這三個地域之間的合作。

三劍客都是少年,國小畢業要升國中了。管博士是眷村的人,他爸爸是士官長退休下來的;布都是泰雅人,名字的意思可能是勇敢、吉祥,皮膚黝黑,體格很壯。他的姑婆歐米果臉上刺青,口中永遠嚼著檳榔,喜歡喝酒,家中種著香菇;我,阿堂,從他阿公時代就從福建漳州來到南澳經商,家中賣鹽、賣布,有如流動貨鋪。這三劍客小時候就玩在一起,有六年以上的交情,無聊的時候吵吵架過日子,有事情的時候就彼此「相換工」通力合作,搬西瓜這件工作讓他們在一起,勾起了野人事件的故事。

要跟少年讀者朋友說明「村民大會」。民國八十年代以前的村民會議,一切按照「民權初步」實施,先發出通知大會舉行的時間、地點,家裡的大人必須來參加,算是盡了公民的義務。大會開始時,還要唱國歌,向國父遺像行三鞠躬禮,然後再由村長或鄉公所人員開場白,說明為什麼要召開村民大會,目的就是要解決村中大事,請大家提供意見。

李潼撰寫《博士、布都與我》的年代正是村民大會盛行的時候,說起村民大會,其中有趣和讓人想不到的情節才多呢。就以書中所寫來講,首先發言的是年紀小小的阿堂弟弟,說:「我要替阿匠哥報仇……我們最早知道野人出現的事,我們早就準備好,不怕!」早期的村民大會就是這樣地大人、小孩各說各話!大會結束後,三個臺地居民彼此敵視,採取斷水、封橋、無處作主日彌撒等方法來「整」對方,於是李潼安排了關克琳神父的出現,神父秉持「上帝的愛無分彼此」,他知道大濁水溪上三個臺地的民眾不團結,於是試圖運用基督的愛與和平的力量,化解其中恩怨。

再談書中的次要角色阿匠,他被稱為羅漢腳。羅漢腳的廣義解釋是「居無定所,無業遊民,入夜後到廟裡觀世音菩薩後殿休息睡覺的人。」觀世音菩薩慈悲為懷,他身邊有十八羅漢,這些無業遊民就在牆角下縮著,位置剛巧在羅漢腳下,因此那些平時無所事事的人就被稱為羅漢腳。小說中的阿匠住在土地公廟旁,他種著香菇、木瓜,也飼養羊,他其實不是羅漢腳。阿匠哥談著他童年往事,說他被看成泰雅人,又被看成外省人,一個不被族群認同的人,十四年的流浪,他看透了澳花村的未來,然而回到家鄉,卻越覺得家鄉的落魄,讓他感觸良多。阿匠哥的角色其實是小說中的要角。

記者的到來,有如蒼蠅般嗅著血腥味,揮之不去,還動用直升機運送採訪記者,對長年住在山裡頭的澳花村民來說,簡直是天大的事,而且有機會上了鏡頭的村民,更是成了發現野人發言人似的;沸騰起來的澳花村再也寧靜不下來。

從地理位置上來講,澳花村位在宜蘭與花蓮縣的交界處,只要過了大濁水溪(和平溪),就是花蓮的秀林鄉和平村。去澳花村最好搭乘北迴鐵路區間車,有一站叫做「漢本」。這個漢本,原來的名字是「半分」(Hanbun),是蘇花公路里程剛好一半之處,泰雅語稱為Blihun,漢語翻做「百來分」,清同治十三年(一八七四年),船政大臣沈葆楨命福建陸路提督羅大春開鑿蘇花古道,其中就有「百來分」的地名。後來宜蘭、花蓮之間鐵路貫通時,就以「漢本」為站名,它是一個小站,旅客不多。書中說:是一個安靜得「無聊、落伍」的地方,但這澳花村終因野人事件而成為臺灣最知名的村落。

《博士、布都與我》小說的結尾有點讓人戛然而止的感覺。原來那位「後腦紮一條黑黃的長辮子,身披長毛獸皮,手臂垂在兩膝間,收下巴,怯怯望著包圍的人群」、手臂上有一大塊黑色胎記的「野人」巴吉魯,竟然是歐米果失蹤三十多年的弟弟。巴吉魯是在二十六歲那年,在大濁水溪口擅自與同伴開走一艘偷來的最新式機動舢舨,遭遇颱風而失事,他怕族人追逐,躲入南澳大山而成為野人。三劍客仍然稱呼巴吉魯為「伊牙累」,因為野人事件讓他們長大成人。管博士的父親說:「人是長高了,不知心長大了沒?要是想法、做事不牢靠,年紀再大,人再高,還是奶娃兒一個。」這是大人的觀點,孩子們有他們的想法與作為,整篇故事就是圍繞著這個中心旋繞著。

在此要說明白的,澳花村並沒有中溪,當然也沒有野人,但這是小說,小說有無限的想像,就跟《哈利波特》系列小說一樣,這本小說不是鄉土史,也不是地理。這本書要表達的兩個重點是:族群互相尊重與團結合作。推廣讀書閱讀的專家學者說,想要養成讀書習慣必須在十五歲以前,十五歲以前閱讀的書籍內容會影響一個人日後的成長。我想這本《博士、布都與我》非常適合成長中的少年一讀再讀!

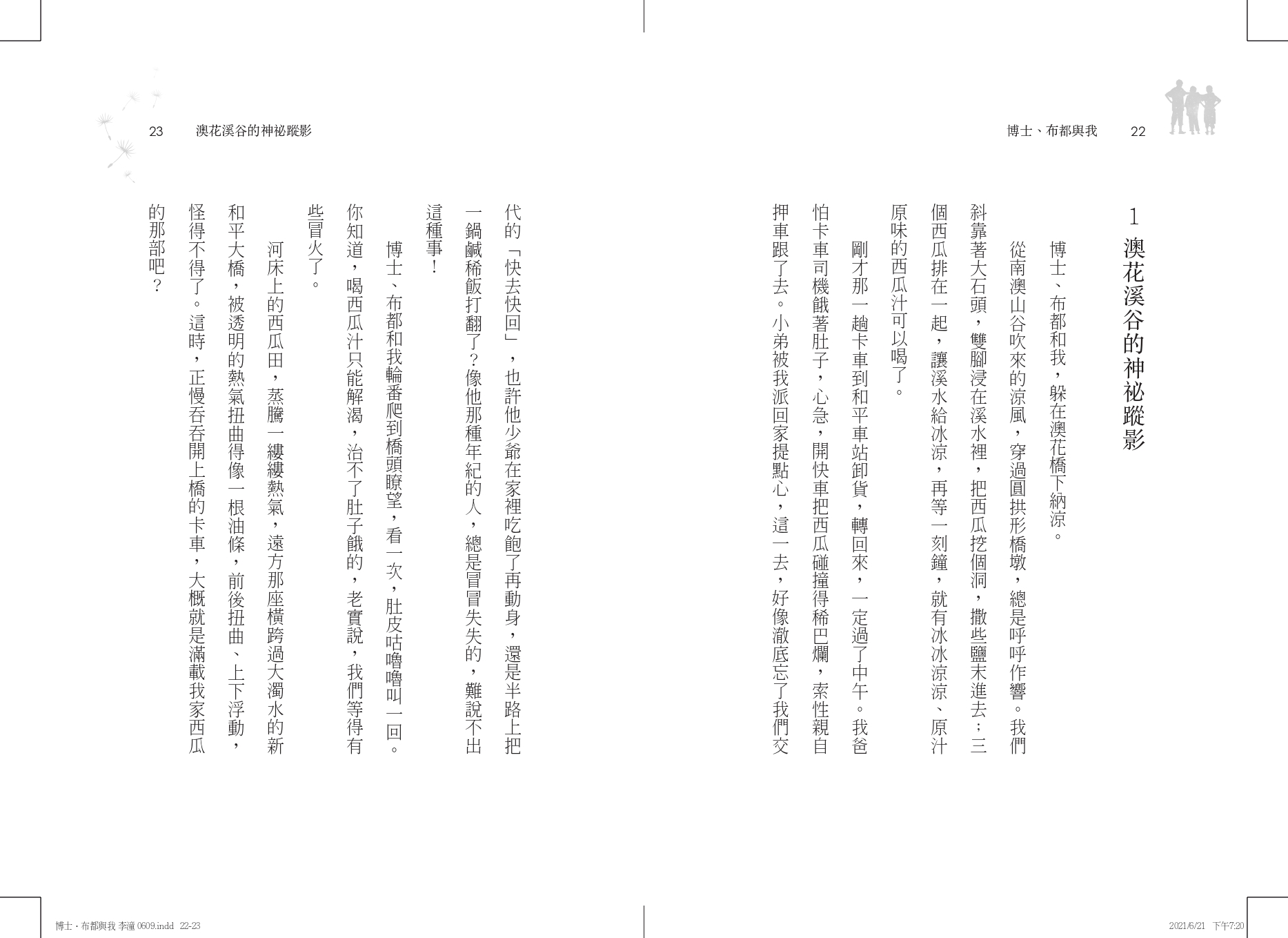

博士、布都和我,躲在澳花橋下納涼。

從南澳山谷吹來的涼風,穿過圓拱形橋墩,總是呼呼作響。我們斜靠著大石頭,雙腳浸在溪水裡,把西瓜挖個洞,撒些鹽末進去;三個西瓜排在一起,讓溪水給冰涼,再等一刻鐘,就有冰冰涼涼、原汁原味的西瓜汁可以喝了。

剛才那一趟卡車到和平車站卸貨,轉回來,一定過了中午。我爸怕卡車司機餓著肚子,心急,開快車把西瓜碰撞得稀巴爛,索性親自押車跟了去。小弟被我派回家提點心,這一去,好像澈底忘了我們交代的「快去快回」,也許他少爺在家裡吃飽了再動身,還是半路上把一鍋鹹稀飯打翻了?像他那種年紀的人,總是冒冒失失的,難說不出這種事!

博士、布都和我輪番爬到橋頭瞭望,看一次,肚皮咕嚕嚕叫一回。你知道,喝西瓜汁只能解渴,治不了肚子餓的,老實說,我們等得有些冒火了。

河床上的西瓜田,蒸騰一縷縷熱氣,遠方那座橫跨過大濁水的新和平大橋,被透明的熱氣扭曲得像一根油條,前後扭曲、上下浮動,怪得不得了。這時,正慢吞吞開上橋的卡車,大概就是滿載我家西瓜的那部吧?

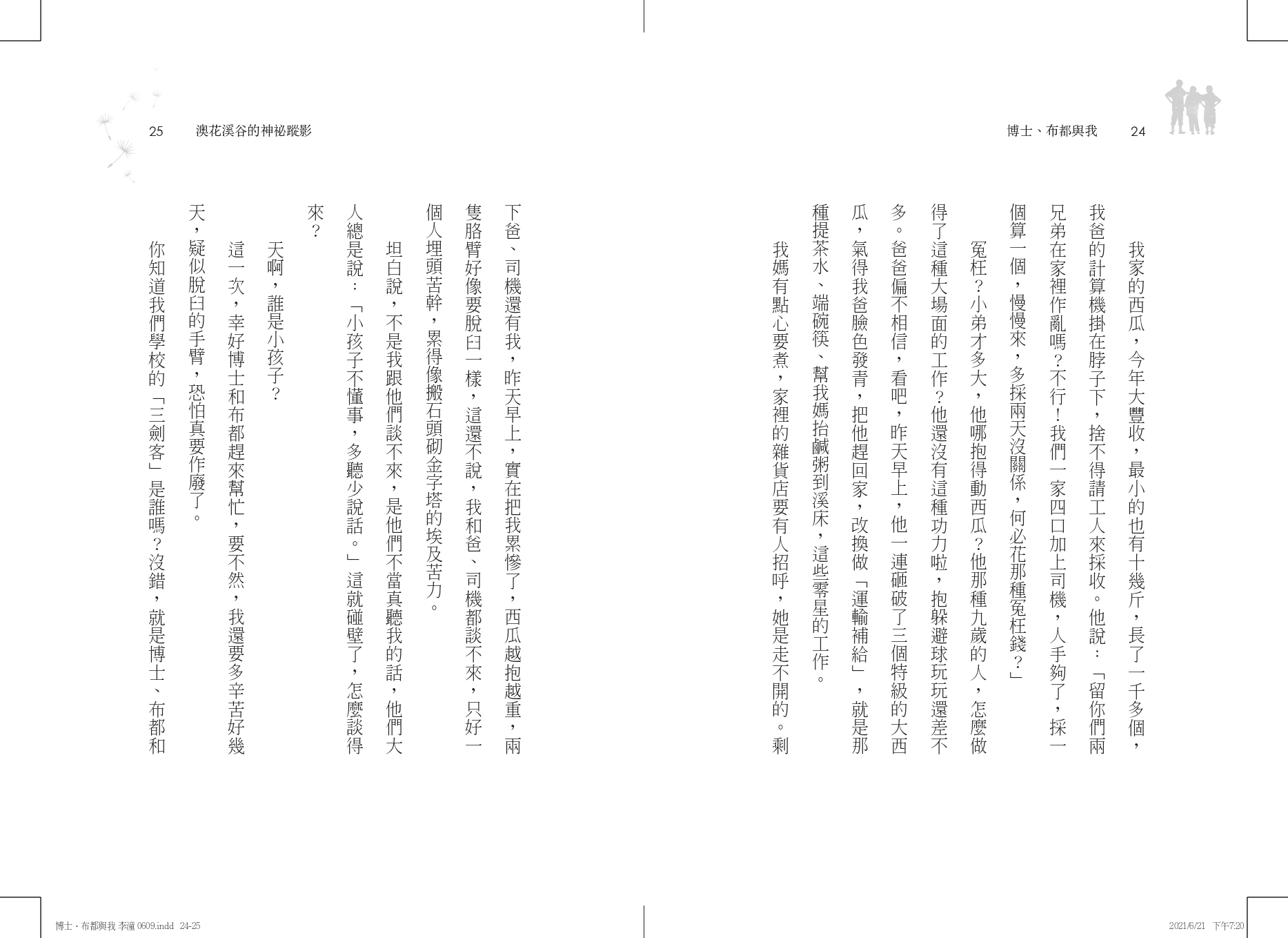

我家的西瓜,今年大豐收,最小的也有十幾斤,長了一千多個,我爸的計算機掛在脖子下,捨不得請工人來採收。他說:「留你們兩兄弟在家裡作亂嗎?不行!我們一家四口加上司機,人手夠了,採一個算一個,慢慢來,多採兩天沒關係,何必花那種冤枉錢?」

冤枉?小弟才多大,他哪抱得動西瓜?他那種九歲的人,怎麼做得了這種大場面的工作?他還沒有這種功力啦,抱躲避球玩玩還差不多。爸爸偏不相信,看吧,昨天早上,他一連砸破了三個特級的大西瓜,氣得我爸臉色發青,把他趕回家,改換做「運輸補給」,就是那種提茶水、端碗筷、幫我媽抬鹹粥到溪床,這些零星的工作。

我媽有點心要煮,家裡的雜貨店要有人招呼,她是走不開的。剩下爸、司機還有我,昨天早上,實在把我累慘了,西瓜越抱越重,兩隻胳臂好像要脫臼一樣,這還不說,我和爸、司機都談不來,只好一個人埋頭苦幹,累得像搬石頭砌金字塔的埃及苦力。

坦白說,不是我跟他們談不來,是他們不當真聽我的話,他們大人總是說:「小孩子不懂事,多聽少說話。」這就碰壁了,怎麼談得來?

天啊,誰是小孩子?

這一次,幸好博士和布都趕來幫忙,要不然,我還要多辛苦好幾天,疑似脫臼的手臂,恐怕真要作廢了。

你知道我們學校的「三劍客」是誰嗎?沒錯,就是博士、布都和我。我們今年暑假畢業後,我想,一定有很多人會懷念我們,說不定,澳花國小又有另一組「三劍客」冒出來;但是,我要鄭重地告訴你,博士、布都和我才是「正字標記」的三把寶劍。

採收西瓜的事,我沒有告訴他們。博士和布都昨天中午打聽到消息,自己就跑來,而且自備斗笠、鐮刀和手套,還有一壺開水。(大概是我小弟告訴若瑟,若瑟跟他哥哥布都講的,我猜想。)

我們「三劍客」的友情,就是這樣,永遠禁得起考驗──布都家採香菇、博士家砌圍牆,都不必誰向誰要求,只要聽到消息,自己就跑去;而且,除了當主人的,誰也不叫苦。

我們從小住在澳花村,一起長大的,六年都同班又坐在同一排,交情太深了,沒辦法。

不認識博士的人,以為那是他的綽號,傻傻地偷笑。那就錯了,就真傻了,這是他真正的本名,他爸想了好久才為他取的。他姓管,名博士,全名是管博士。他真的很有學問,而且不是懂一點,是懂得很多很深,不是書呆子或胡思亂想那一型的,他真要去管理博士,我想也可以。我覺得他爸管士官長,幫他取這個名字,取得很有學問。

布都是泰雅族人。我們三劍客他的體格最棒,肚皮上有六塊肌,他的皮膚最黑,唱歌也好聽,是我們班上的紅牌歌星。「布都」是什麼意思?他自己也說不上來,我們怎麼知道?他說,反正是很勇敢、很吉祥之類的意思。

聽我爸說,我阿公從福建的漳州到臺灣來,一直就在南澳山兩邊的金洋村、武塔村和澳花村賣布、賣鹽,好像山裡的流動雜貨鋪。後來,我阿公終於在澳花村定居,這麼算來,我家的雜貨店也是「正字標記」的百年老店了。

我們三劍客有一個特點,太閒、太無聊的時候,沒談兩句就吵架,更怪的是,我們怎麼吵也吵不散。倒是有不長眼的人要侵略我們,或是我們有些事看不慣去處理時,反而團結得不得了,「三根筷子折不斷」,這是博士說的。

就像現在,橋下的風呼呼吹著,涼爽是夠涼爽,卻也無聊,我的肚子咕嚕嚕一叫,好像會傳染,博士和布都的肚皮也跟著叫起來。我們東拉一句、西扯一句地談天,其實也忘不掉肚子餓。餓肚皮哪有這麼簡單忘記的?要不,絕食抗議的人也就不會那麼偉大了。

「西瓜真是一種很奇怪的東西,」布都揉著胳臂說,我知道他又要考博士難題了,每次他都以什麼什麼東西很奇怪做開頭的,他說:「西瓜長在這種乾乾的沙地,偏又這麼多汁;水芋和茭白筍泡在水裡,怎又瘦乾乾的。博士,你說為什麼?」

博士打哈欠,閉著眼睛想了想:「補充營養前,不要動太多腦筋,你可以去找書看。」

「找書看!還用問你?我看你不是真博士,這個也不知。告訴你,沙地的水都被西瓜吸光了,才乾乾的,我說得對不對?」布都大笑,把肚皮撩開,露出那六塊凹下去的肌肉,回頭問我:「你小弟怎麼還沒來,會不會半路打翻了?像砸西瓜一樣『碰』,一鍋鹹粥完蛋,給小狗吃光了。」

「大概不會啦!」

我心裡不也正在擔憂嗎?小弟吃飯摔破碗;走路沒人碰他也會突然翻個筋斗,耍特技一樣,實在很不保險。嘖!他們小孩子做事就是這樣,有什麼辦法?

我們把西瓜捧起來,仰頭喝著,才喝了兩大口;布都停下,他聽見小弟的腳步聲,也不把嘴角的西瓜汁抹掉,丟下西瓜就爬上橋去,叫說:「救兵來了!」上橋一看,來人竟不是小弟,是歐米果,布都的姑婆。她的額頭掛著吊帶,背後的籐籃裝著滿滿的生香菇。布都和她用泰雅族話交談,歐米果口嚼檳榔,兩頰的刺青和皺紋擠在一起,她的眼珠子瞟著「不相信」。布都說得又快又急,比手畫腳指著博士和我,歐米果看了又看,才叭噠叭噠走向我們村子去。

「她說我偷採人家的西瓜吃,冤枉呀!」布都很生氣,博士和我都笑了。布都說:「歐米果還問我,真是你家採西瓜,怎麼沒叫她來幫忙?」

歐米果住在布都家隔壁,一個人種香菇,一個人喝酒,誰有事,她都想去幫忙。我聽布都說過,歐米果本來是有丈夫和四個小孩的,她丈夫在日本統治臺灣的時代被派去南洋打仗,沒回來;兩個女兒嫁走了,不知道嫁到哪裡去;她的大兒子和布都他爸爸同名,也叫哈用,在金門當兵死掉了;小兒子去臺北就失蹤了。我們替她想起來都覺得很可憐;但歐米果好像從來不傷心,布都說她常常提起這些事,卻好像講著別人的故事一樣。

回到橋下,我們繼續喝著可怕的西瓜汁,耳朵豎得尖尖的,聽橋上動靜。小弟,你難道存心要整我們?讓堂堂三劍客很難看地餓暈過去!

「這座橋,應該改個名字。」博士說道。

這時候,還說這些幹嘛,真是無聊得可以。偏偏布都還真的搭腔呢:「對,改名叫北溪橋。」他看看我,又說:「要不應該用阿堂他爸爸的名字。」

名叫北溪橋,有幾分意思,拿我爸的名字做橋名,那不嫌肉麻了?

我們澳花村被北溪、中溪和南溪分成三塊臺地,三條溪匯合成的就是我家開闢了西瓜田的大濁水。跨過北溪這座澳花橋,是我們澳花村對外最重要的一條橋。我讀小學一年級時,老橋給洪水沖垮,走了一年便橋,時通時斷,遇到北溪滿漲,全村的人都別想外出。我爸一發狠,捐了鋼筋和水泥,全村的人出力、挑沙、打樁,把澳花橋建造起來。雖然我爸出錢,但大家出力,用自己的名字當橋名,恐怕太自大了吧?

「不!這座橋應該改名叫『落帽橋』,」博士那兩撇掃把眉下的瞇瞇眼,很詩意地睜著,他說:「誰的帽子沒在這橋吹落過?沒到橋下撿帽子的人,就不算來過澳花村。」

我們這澳花橋的風也實在太大了,從南澳大山吹來的山風、從新和平大橋外的太平洋吹來的海風,一年到頭吹個不停,好像專挑了從澳花橋這邊拂來掠去,向它報到了,才算一回事。

說著,突然就有一頂斗笠從橋上飄下來!

嚇死人,故意安排好的也沒這麼巧吧?

博士、布都和我仔細聽著,橋上果然有腳步聲,咚咚咚半跑半走地踩過來。

「這回該是你小弟了,點心來囉──」

「趕快,我們去保護他,保護我們的鹹粥。」

博士、布都和我放下西瓜,拔腿爬上橋去。

過來的人,又不是我小弟!

我們看見阿匠哥慌張跑來,半身趴在欄杆喘氣,他的臉色青白,一頭汗水,完全走了樣。撞見我們三人,大叫一聲:「哇!」把我們都嚇退了一大步,擠擠靠靠又從斜坡滾下來,夾成一塊三明治。阿匠哥看清了我們,好久,才舒一大口氣,他睜得比牛眼還大的一對眼珠子,連眨了三下,又一屁股坐在斜坡上。他這樣子就像被野豬頂著屁股,追過一座山,嚇破膽似的。

「阿匠哥,你怎麼了?」

我們從來沒見過阿匠哥累成這種模樣,跑馬拉松抵達終點也不會有這麼難看的臉色吧?他真的很累,而且,好像受了什麼驚嚇。布都和我趕緊躡過去扶他。

「阿匠哥,發生什麼事?你要不要喝一點西瓜汁?橋下有。阿匠哥,你沒事吧?」

他全身濕透了,身體軟綿綿地像一根泡水竹筍,還是博士的反應快,說:「大概中暑,趕快急救。」

阿匠哥沒理我們,他還有力氣捧起這麼大的一個西瓜,仰頭咕嚕嚕灌了一大口。布都拿了他的斗笠搧風;博士把繫在脖子的毛巾解下來,沾了溪水,讓他擦汗。阿匠哥說:「是這樣,休息一下就好了。是這樣,我在瀑布的後山看見,看見一個野人。」

「你看見什麼?阿匠哥。」

「看見一個野人。」