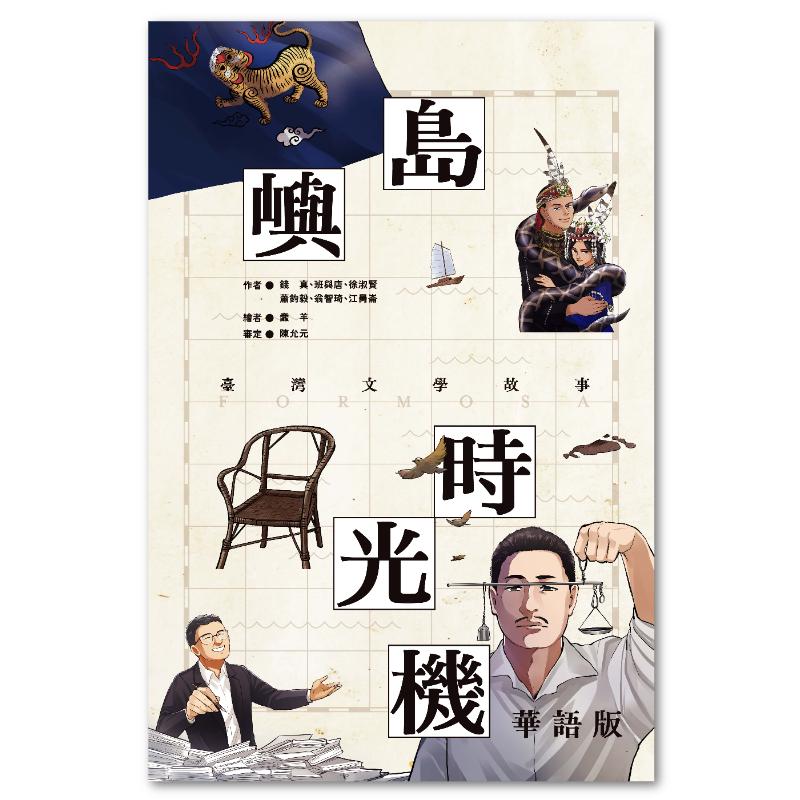

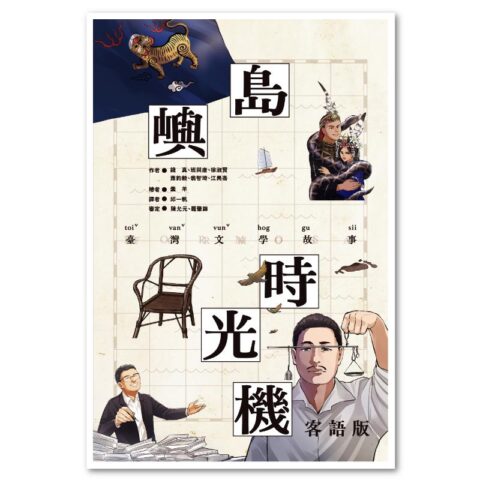

島嶼時光機:臺灣文學故事

出版日期:2025-01-16

作者:錢真、班與唐、徐淑賢、蕭鈞毅、翁智琦、江昺崙

繪者:蠢羊(羊寧欣)

審定:陳允元

印刷:彩色印刷

裝訂:平裝

頁數:176

開數:25 開,高 21 × 寬 14.8 cm

EAN:9786263950849

已售完

葉老師是小說家,也是文學評論家,收藏了滿屋子的臺灣文學作品與資料。小文和阿學因緣際會在葉老師家相識,各自翻看藏書的過程中,竟對於什麼是「臺灣文學」有了一點爭論。葉老師決定向他們說臺灣作家的故事,透過一個個文學舞臺上的人物,勾勒臺灣文學的簡史。葉老師說,臺灣文學史就像一部時光機,讓我們可以回到不同時代,用每位作家的眼睛去體驗不同觀點的世界……

這是一本寫給臺灣少年的臺灣文學故事,適宜12-16歲的少年,以及所有想認識臺灣文學的讀者閱讀。本書邀集6位具備臺灣文學專業或擅長文史轉譯的寫作者共同撰寫,同時委請知名漫畫家蠢羊協助繪製內頁插畫,並將部分文學作家故事以漫畫呈現。讀者將以葉老師、小文和阿學三位主角的討論為入口,透過33個文學史故事、五大單元,掌握臺灣文學累積至今的豐富成果。

作者:錢真

本名錢映真,南投竹山人,現居臺南,寫作亦學習南管。國立中央大學大氣物理研究所碩士,曾任高中地球科學教師。曾獲臺灣歷史小說獎、全球華文文學星雲獎歷史小說獎、打狗鳳邑文學獎、南投縣玉山文學獎、桃城文學獎、臺中文學獎。著作《羅漢門》、《緣故地》。

作者:班與唐

1993年生,曾獲台積電文學賞等文學獎,著有歷史小說《食肉的土丘》、《安雅之地》。寫小說之餘,嗜好探勘有趣的臺灣歷史,經營FB、IG 以及YouTube頻道「熬夜的便當(BenDon)」。

作者:徐淑賢

花蓮人,國立清華大學臺灣文學研究所博士。國立清華大學通識教育中心兼任助理教授、臺灣語言研究與教學研究所學分班講師。研究領域為日治時期臺灣古典文學、書畫商業活動。著有專書《臺灣士紳的三京書寫:以1930-1940年代《風月報》、《南方》、《詩報》為中心》。

作者:蕭鈞毅

1988年生,國立清華大學臺灣文學研究所博士生。曾獲臺北文學獎小說首獎、林榮三文學獎小說首獎等文學獎若干。作品入選九歌出版《一○四小說選》,曾任電子書評刊物《秘密讀者》編輯同仁之一。

作者:翁智琦

國立政治大學臺灣文學研究所博士。曾任巴黎社科院訪問學人、釜山國立大學中文系客座教授,現任教於國立臺北教育大學臺文所。

⬛ 作者:江昺崙

⬛ 譯者:蠢羊(羊寧欣)

⬛ 審定:陳允元

序 章 島嶼時光機,啟程!

第一章 來自祖靈的聲音

那些以「很久很久以前」開頭的故事……

原住民族口傳神話

第二章 文字初體驗 明清時期漢人書面文學的移植與紮根(約1662年-1895年

17世紀的臺灣大冒險:郁永河的採硫之旅

沈光文 漂流到臺灣,成為第一位漢人書面文學作家

鄭用錫 臺灣本土進士與園林文學的開展

陳肇興 教書途中走訪龍目井,書寫臺灣社會民情

丘逢甲 乙未割臺的歷史經驗與文學

第三章 自由花蕊正萌芽 日治時期新舊思潮碰撞(1895 − 1945)

前進日本文壇!銀行員龍瑛宗的文學夢

洪棄生 不想適應新政權的遺民心聲

張李德和 雲林女子上學記

賴和 行醫濟世之餘,開啟白話小說的語言實驗

蔡培火 三天學會白話字,用一本散文實踐台語寫作

黃石輝 用臺灣話寫鄉土文學的主張

王白淵 旅日青年辦藝文刊物掩護左翼結盟

張深切 全島作家大串聯的故事

郭水潭vs 楊熾昌 現實遇上超現實,南臺灣的文藝思潮大對決

楊逵 臺灣作家的日本文壇初登板

徐坤泉 轉職編輯《風月報》,迎向大眾閱讀的時代浪潮

呂赫若 戰爭期的跨領域藝術追求與文壇活動

西川滿 vs 張文環 二戰後期臺灣文壇的兩大陣營

第四章 等待黎明 從政治禁錮到回歸現實(1945 − 1980)

倒在血泊裡的筆耕者:鍾理和的崎嶇文學路

姜貴 自費出版《旋風》,成為反共文學代表作

紀弦 提出六大信條,引發現代詩論戰

林海音 她的客廳即是半個文壇

鍾肇政 省籍作家油印《文友通訊》,建立文學情誼

白先勇 找同學辦《現代文學》,從試驗中摸索出現代主義文學

王禎和 以現代主義為養分,描寫鄉土的小說家

林亨泰 共同發起笠詩社,跨語詩人從現代走向寫實

黃春明 規劃拍攝《芬芳寶島》,鄉土文學思潮與影視產業的跨界經驗

姚一葦 自美返國後,創作《一口箱子》

李喬 用大河小說重構臺灣歷史與客家文化

第五章 文學重開機 解嚴前後的眾聲喧嘩(約1980 − )

被壓抑的邊緣之聲:從李昂的〈殺夫〉談起

劉克襄 在測天島發現黑鷺屍體,臺灣社會與自然生態的初遇

葉石濤 跨越語言再出發,重建臺灣文學史

文學百寶袋 「臺灣文學史」及「臺語文學史」的歷史

夏曼・藍波安 返回蘭嶼,以書寫找回族群認同

文學百寶袋 原運世代與《山海文化》雜誌

邱妙津 絕望中譜寫同志之愛,用文學突破壓抑的生命

夏宇 戲耍文字拼貼機智詩篇,後現代色彩的實驗性創作

瓊瑤 《還珠格格》電視劇上映,愛情小說席捲世代螢幕

終 章 關於臺灣文學,還有許多說不完的故事

參考資料

本書作者簡介

序章

島嶼時光機啟程!

阿學是一位去年剛上國中的男生,國文成績向來不大理想。他的父母在一次家族聚會間,聯繫上一位遠房親戚葉老師,他平常在補習班教國文、幫學生改作文考卷。阿學的父母和他議定,這個暑假開始讓阿學每週去葉老師家一個下午,讓葉老師幫他複習國文。

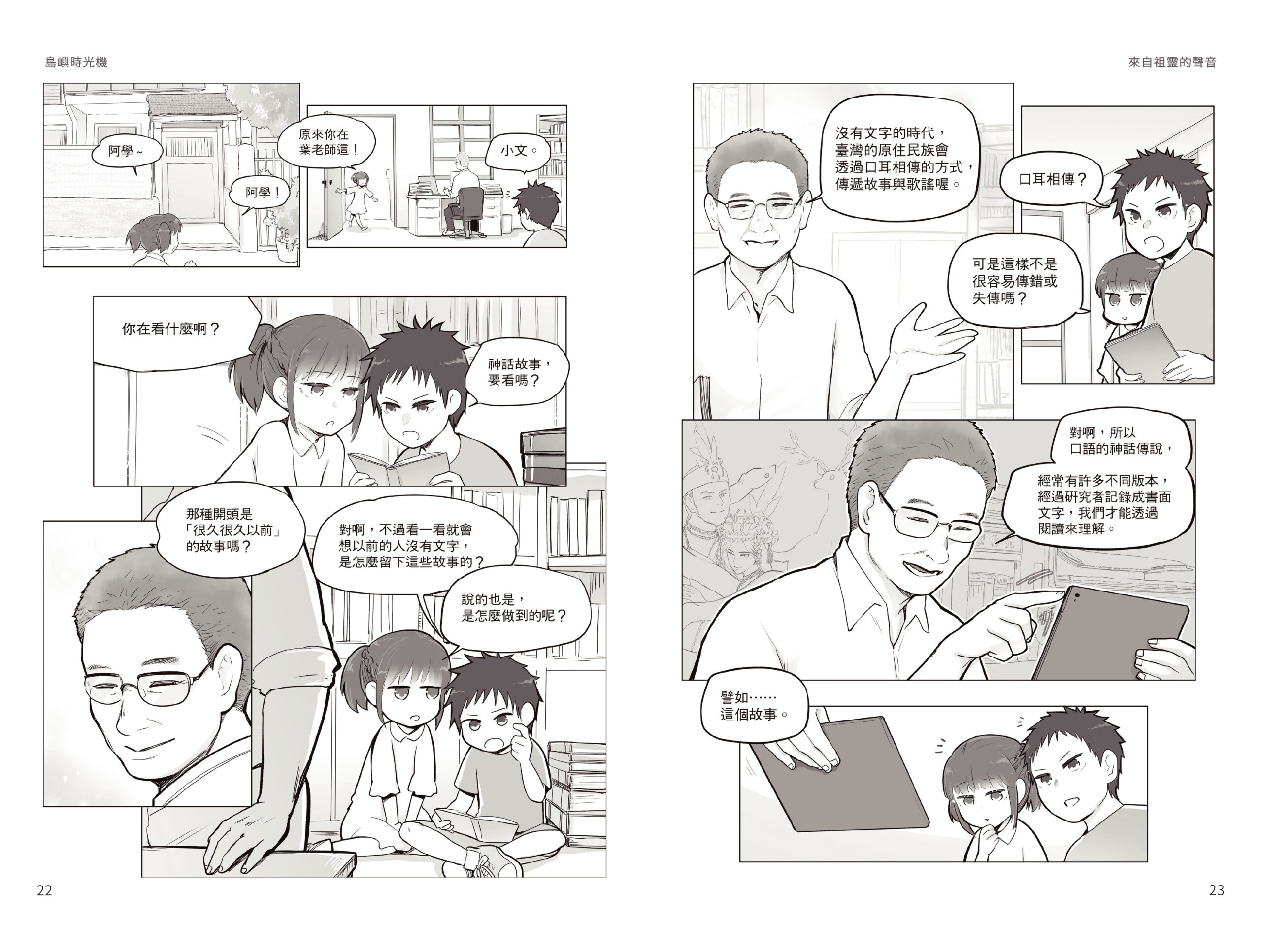

但葉老師其實還有一個身分,他是一位左手寫小說,右手寫評論的作家,在文壇上小有名氣,家中放眼望去都是關於臺灣文學的藏書。後來,阿學常常在課業複習完畢之後,留在葉老師家看書。

小文和阿學同年,她的爸爸是葉老師的小學同學,在葉老師家隔壁開水果行。葉老師常去小文家買水果,小文的爸爸也偶爾會帶著他去葉老師家聊天。小文是一個喜歡閱讀的女生,每回爸爸去找葉老師泡茶嗑花生,小文就在旁邊看書。小文覺得葉老師家的書都是圖書館不容易看到的,因此後來有空,便會自己來葉老師家借書看。

於是這天她來葉老師家敲門時,遇到了阿學。

☞ 臺灣文學到底是什麼?

他們起先各自看不同的書,但過了一陣子小文首先開了話題,她問阿學:「你也喜歡看書嗎?」

「還好,但我很驚訝有這麼多跟臺灣有關的書被擺在一起。」「我第一次來也覺得很驚訝,我爸爸說,葉老師是臺灣文學史的專家。」小文說。

「我有聽他說,但我其實不太懂,文學不就是文學嗎?為什麼要特別挑出臺灣文學來蒐集研究呢?」

「就是一種分類方式呀。日本人寫的就是日本文學,英國人寫的就是英國文學,那臺灣人寫的就是臺灣文學,這樣分類文學有什麼不對嗎?」

「但是你看,」阿學從書櫃取出一本郁永河的《裨海紀遊》,和一本《西川滿小說集》,「這邊一本是中國古人用文言文寫的,另一本是日本人用日文寫的,為什麼不說他們是中國文學或日本文學呢?」

「可是……」小文開始有點遲疑,只能憑直覺提出反駁:「他們不是都寫臺灣嗎?」

「那如果是這樣的話,臺灣人到國外寫的遊記,不就是外國文學嗎?」

小文和阿學這樣討論了幾回,忽然發現這個看起來很簡單的名詞,其實沒這麼好說明。

於是他們決定一起向葉老師請教。

☞ 用臺灣為切入點,看見文學的精彩之處

葉老師向他們解釋,如果我們對於臺灣史有一點點認識的話就會知道,臺灣是位在太平洋西南邊的海島,從數百年前開始歷經荷蘭、西班牙、明清、日本的殖民統治;中國國民黨政府從中國撤退來臺後,開始漫長的威權統治,經郭許多人的努力,臺灣慢慢變成民主國家。

因為是海島,臺灣從大航海時代就與世界各國有著交流與互動;因為是多次成為殖民地,必然會有許多不同背景的移民來到臺灣。有些人很快地離開,有些人選擇落地生根,所以臺灣是一個有著許多族群語言與文化的地方。

「這就是我們要認識臺灣文學的原因。」小文與阿學都面露疑惑,葉老師繼續解釋:「每一部文學作品,都是一個櫥窗,讓我們看到某一個時代,許多個人的所思所想。」

臺灣文學史就像一部時光機,讓我們可以回到不同時代,去體驗不同的觀點。透過這部時光機,我們知道曾經有哪些不同背景的人在這座島嶼生活,當時臺灣的樣貌是什麼?他們經歷了什麼事?人與人之間如何相處?感覺是什麼?然後我們可以進一步思考當下的臺灣社會,是不是有很多族群、語言、性別、階級仍然存在差異,但被我們忽視了?總之,這是一門教我們發展豐富想像力,學會尊重別人的學問。

這些被視為臺灣文學的作品,有來自不同國家民族的人所寫。例如,在日本統治臺灣的年代,日本人曾經覺得臺灣的文學只是日本文學的一部分;即使到現在,對於誰可以算是臺灣人、什麼作品算是臺灣文學,都仍有討論的空間,但可以確定的是,只有用臺灣的特殊歷史背景來思考,這些文學作品的精采之處才能被突顯出來。

☞ 本書的主題與分期

「如果是這樣的話,我們是不是只要懂臺灣史,就能理解臺灣文學呢?」小文問道。

「確實能懂得話最好,但臺灣文學史關心的不只是社會的歷史。」

葉老師解釋,我們關心的是不同時代裡,會出現什麼樣的作家?他們用什麼語言書寫?寫了哪些形式與主題的作品?用什麼媒體傳播?作家在書寫之外,會如何結盟與競爭,然後又回頭影響作品?在文壇之外,政治與社會又會對這些作家和他們的作品產生什麼影響?……」

阿學聽得有些恍神,趕快問問題打斷:「太複雜了啦!葉老師,你是專家,有沒有什麼方法可以讓我們快速了解臺灣文學史大致的樣貌呢?」

葉老師說:「不如這樣,我講作家的故事給你們聽好了。雖然每個作家可能都活過幾個不同時代,不過總能挑一個時間點,用他們的故事來說明當時的文學現象。」

葉老師把正在寫作的稿紙翻到背面,用筆畫了一條長長的橫線,然後再用直線切分出五個區塊,分別寫下:史前口傳、明清漢文、日治時期、戰後戒嚴、解嚴前後。

「這是我認為最簡略的臺灣文學年代劃分,雖然無法面面俱到,但我們總是得找個方法說故事。」

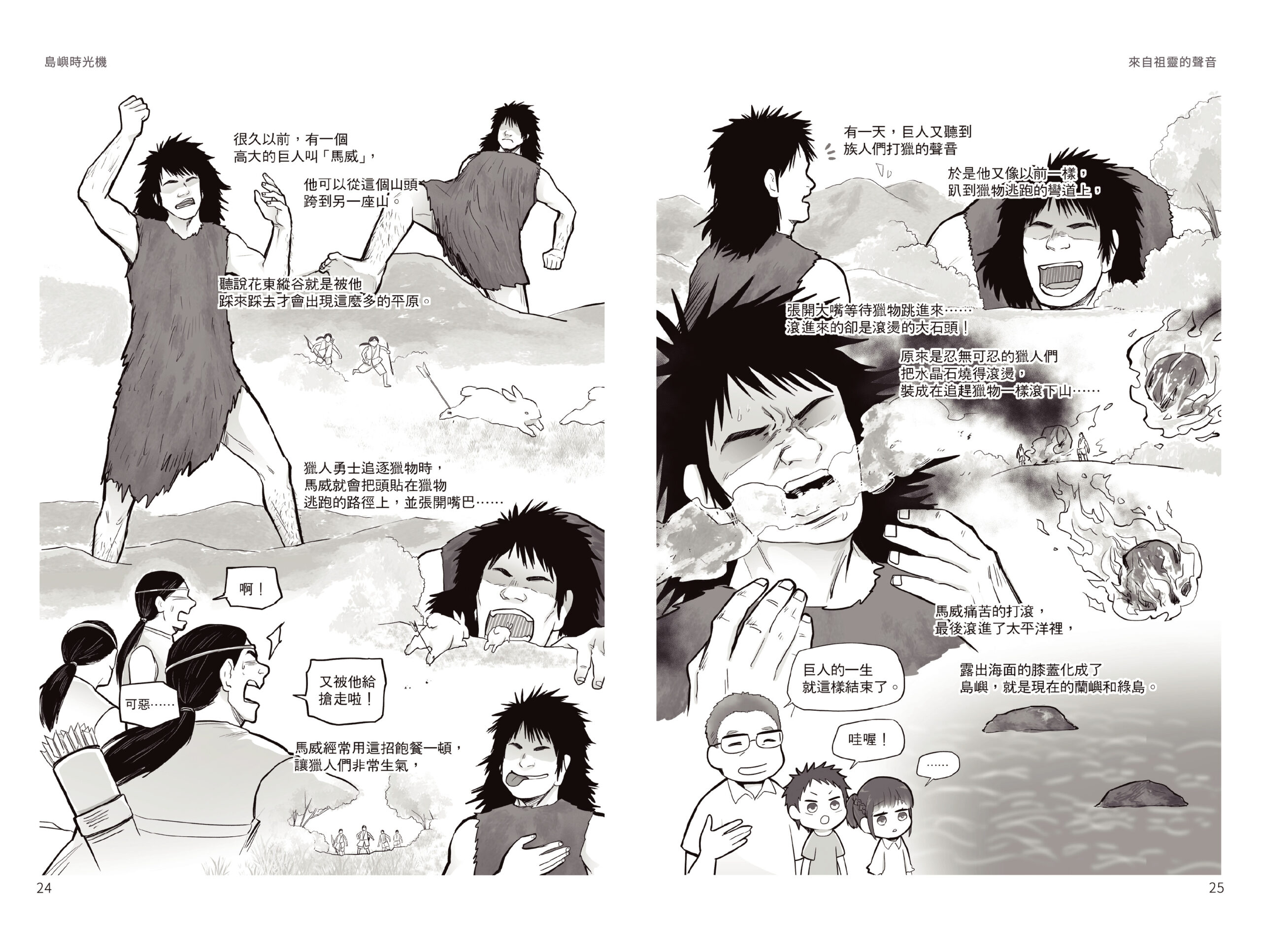

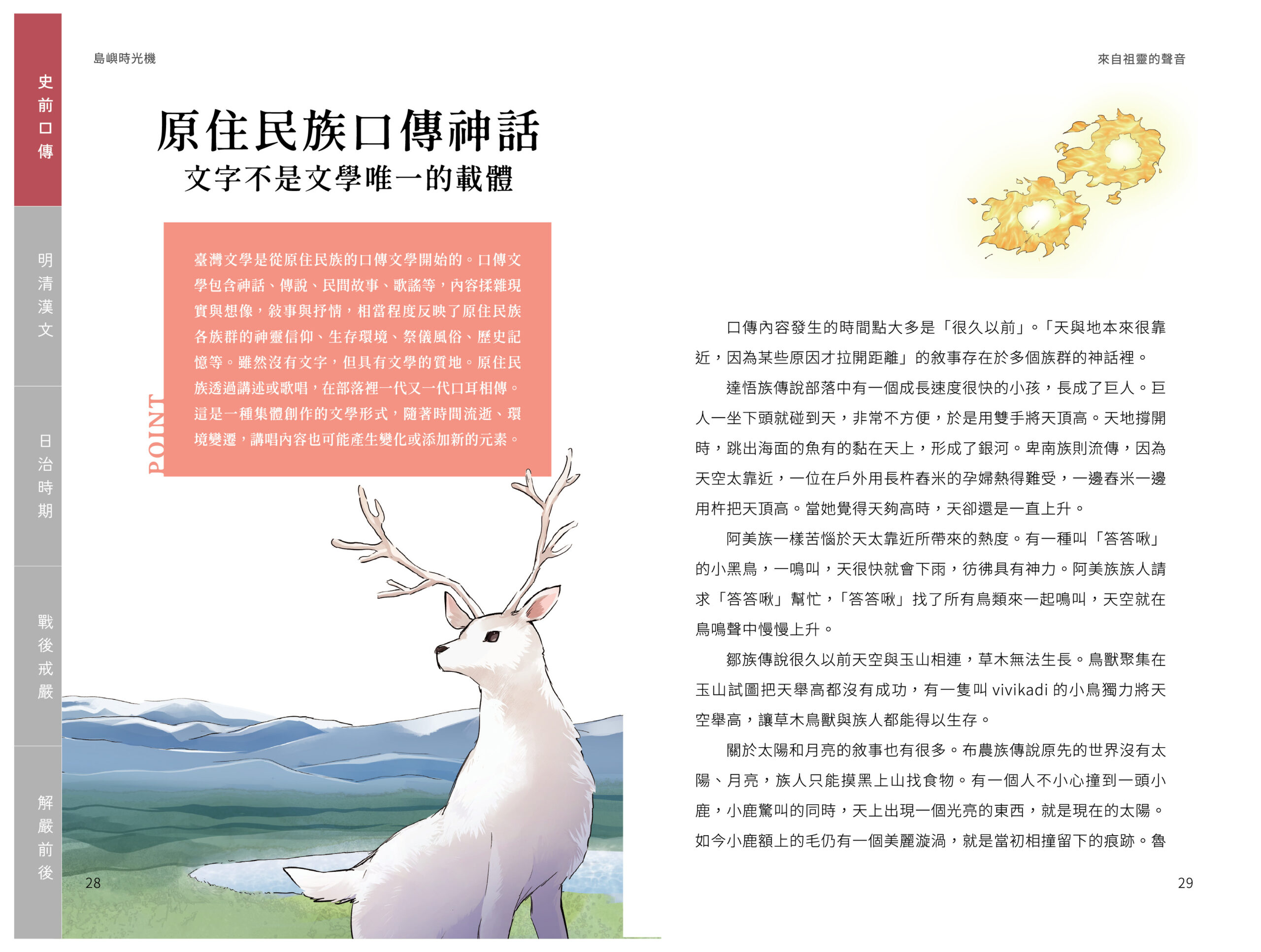

史前時代,那是有文字紀錄之前的時代,當時或許還沒有文學的概念,但臺灣的原住民族已經在用口耳相傳、歌謠、祭儀等方式,傳遞著現今看起來很有文學性的故事。

明鄭清領,是漢人移民大量來到臺灣的年代,也是臺灣開始出現書面文學的時期,我們來看看傳統漢文學是如何移植到臺灣,並產生出本地的特色。

日治時期,是新文學開始發展,但傳統漢文學還很興盛的時期。臺灣人用傳統漢文學凝聚民族意識,但熱愛漢文化的日本人,也用這種文類來拉攏臺灣人;臺灣人積極學習新思潮、寫作新文學來對抗日本殖民政權,卻也必須仰賴日文與殖民地教育,才有辦法接受當代新知。讓我們來看看新舊思潮如何在殖民地臺灣碰撞出文學的火花!

戰後,二戰結束後,臺灣歸屬中華民國。在冷戰的年代,內戰失利、撤守臺灣的政府高喊反共復國,遂行威權統治,並且在美援的背景下,流行起美國現代主義思潮。這些政治因素下的文藝都脫離臺灣原有的文化脈絡,於是又出現鼓吹關懷現實的鄉土文學,並在70 年代大行其道。反共、現代、鄉土,三個看似不相干的關鍵詞一起構成當時的文藝思潮。

1980年代後,臺灣逐漸從威權走向民主化,過去被壓抑的族群、語言、性別、階級、環境議題,紛紛浮上檯面成為作家書寫的主題,「臺灣文學」的概念也開始被文壇討論,並逐漸被社會接受。接著是後現代與後殖民的思潮開始引入臺灣……

「哎,不過,」葉老師講完了他的構想,突然停頓了一下,「光是聽故事也不行,你們還是要多看作品啦。我先推薦幾本書給你們……」

說完轉身就要去取書。

「那個……阿學,我突然想喝手搖,你想不想一起去?」小文問。

「真是剛好,我也有點口渴呢……」阿學說。

雖然他們迅速找到藉口結束這次討論,下一次他們再碰到面,葉老師繼續照著構想向他們說說臺灣作家故事,就這樣,島嶼時光機啟程了。