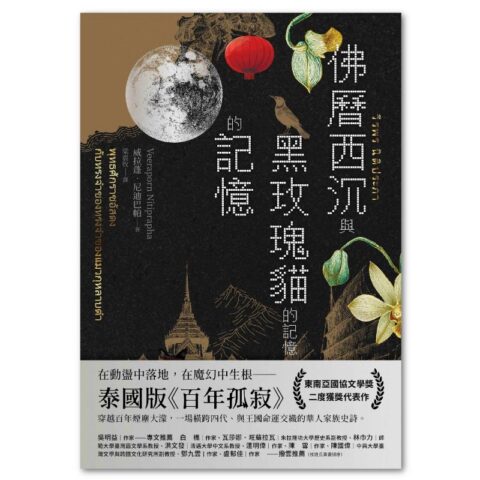

我的編輯是第一夫人賈桂琳

原書名:The Editor

出版日期:2020-10-08

作者:史蒂芬‧羅利

譯者:謝靜雯

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:392

開數:25開,長21×寬14.8×高2.4cm

EAN:9789570856217

系列:小說精選

尚有庫存

沒沒無名的同志作家遇上舉世皆知的編輯,成就了彼此生命中最重要的一本書。

最驚豔、溫暖的關係!誤解往往令人漸行漸遠,但愛能讓人笑著抹去眼角的淚,

透過編輯,偉大的藝術可以將人再次凝聚起來,並且……療癒彼此。

一個關於作家與編輯、母親與傷痛、同志與家的動人故事

詹姆斯的新書編輯,竟是第一夫人賈姬!為了寫出更真實的結局,她鼓勵他面對與母親的裂痕,結果揭開了埋藏多年的家庭祕密……

1990年代的紐約,詹姆斯‧史麥爾一心想當作家。好不容易得到出版社青睞,沒想到這位慧眼獨具的編輯,竟是曾經的第一夫人賈姬!

賈姬喜愛詹姆斯率真的寫作風格,喜歡他能寫出家庭失能、與母親一度緊繃的關係。但是,身為編輯又同時是一位母親,賈姬坦言她不滿意初稿的結局,她希望詹姆斯寫得更貼近真實,也鼓勵他勇於面對與母親之間的裂痕,沒想到卻意外挖掘出常年隱埋的家庭祕密。

隨著截稿日逼近,詹姆斯面臨各種意外,和同志伴侶的愛情也出現危機。就在他懷疑自己能否完成這本書時,一路相陪的賈姬給了他力量,讓他意識到身邊這位編輯好友是真正歷經風霜、仍能堅韌以對的優雅女性。而她還有一個比出書更遠大的計畫……

許多人不知,人稱賈姬的賈桂琳,在歷經兩段婚姻的傷痛後,投身出版、有十多年的編輯生涯。這本風趣、動人,原創性極高的小說,藉由對賈姬真實故事的一小部分虛構,再現她的風采;暖心情節更訴說了編輯將如何永遠改變她的作者,癒合一位母親和同志兒子曾有的傷痛,為人生中每一段不圓滿的關係尋回和解與寬恕。

感動推薦

史蒂芬.羅利的新作適合所有人閱讀,這除了是個有關家庭祕密以及和前第一夫人賈姬成為朋友的故事,更與1990年代初期紐約動盪的酷兒社群交織在一塊,處理母與子的關係、探討家庭的真意並呈現懸而未決的張力。而同志,特別是有千頭萬緒母子關係的同志,這本書是獻給你們的!

──LGBT社群平台網站them

隨著故事揭露,小說中作家親媽心裡有一個祕密。事關自己,也認為是自己讓孩子「變成了一個Gay」。砰,小說核心出現,依然是關於母親與我、同志與家、錯誤與修補、接納或理解。多漂亮的一手,那使這本書就像賈姬頭頂的高筒帽,硬是勝出其他賈姬相關虛構小說幾個帽頭。

──作家|陳栢青

全方位創作藝人|又仁

作家|馬翊航

作家|高博倫

吾思傳媒女人迷內容編輯|莊婕廷

作家|陳栢青

作家|陳雪

個人意見|陳祺勳

作家|楊隸亞

作家|蔣亞妮

國際媒體好評

▸《君子》男性時尚雜誌2019年最佳圖書

▸《南方生活》雜誌「2019年夏天最適合在海灘上閱讀的25本書籍」

▸ PopSugar流行網站「2019年春天最有意思的書籍」

▸ Town & Country》生活雜誌「2019年春季必讀書籍」

▸《柯夢波丹》雜誌2019年3月號「四月即將出版的13本最佳圖書」

★「史蒂芬‧羅利在新作裡確確實實超越了自己。」──《柯夢波丹》

★「令人愉快的一點歷史虛構」──《娛樂週刊》(「必讀清單」)

★「一部甜美迷人的小說,恰恰適合賈姬迷和羅利粉絲拜讀。」──PopSugar流行網站

★「機智、暖心。」──《InStyle》名人風格網站

★「充滿了奇想和溫暖,羅利的第二部小說將焦點放在初出茅廬的作家和他非凡編輯之間的複雜關係,這位編輯成為良師益友、母性角色。噢,而且她湊巧是賈桂琳‧甘迺迪‧歐納西斯,不過對你們來說是歐納西斯夫人。」

──《O:歐普拉雜誌》

★「一場自我發掘之旅……這則故事的焦點最終不是名人,而是家庭和寬恕。」

──《時代雜誌》

★「甜美地召喚出成熟的賈桂琳‧甘迺迪‧歐納西斯形象。在一九九○年代的紐約,名不見經傳的詹姆斯‧史麥爾是新手小說家,但編輯卻是世界名人。在這則觀察細膩的故事裡,個性剛毅的賈姬不只催生了焦慮同志史麥爾的書稿,也促成了更大的和解。」

──英國《週日泰晤士報》

★「羅利的原創和細膩在每頁上閃現共鳴的光芒。他寫就了一本令人耳目一新、技巧高超的小說,探討得來不易的自我發掘,大場景安排的步調恰到好處,調性完美地融合了幽默與同理心,令讀者為之入迷、全心投入。」

──Shelf Awareness出版觀察網站

★「一則觸動人心的故事……羅利刻意挖掘母子牽絆裡的感觸,但技巧嫻熟地避免落入多愁善感:解析家庭、寬恕和名氣的方式令人激賞。」

──《出版人週刊》(重點書評)

★「在家庭的羈絆裡深入探索認同、忠誠和赦罪的問題,深受喜愛的作者史蒂芬‧羅利深刻細膩地描繪了良好的專業與個人夥伴關係核心裡的共生關係,抵達令人滿足的高度。」

──《書單》雜誌(Booklist)

★「口吻溫馨幽默,迷人的第二本小說講述母子和解的故事,背後有個最不可思議的神仙教母作為推手。本書透過令人愉悅的虛構故事,讓人得以一窺美國知名家族──不過,本質上這本書是向甘迺迪之外的每個家族致意。」

──《永生者》作者,克羅伊.班傑明(Chloe Benjamin)

★「本書如果不是靜靜讓你心碎,就是讓你流下歡喜的淚水。這本書細究了母與子、難能可貴的友誼,以及我們如何將自己過去的碎片拼綴起來。這樣的書寫需要勇氣、幽默和無比的天分;我們很幸運,因為羅利三者兼具。」

──《婚禮上的討厭鬼》作者,葛蘭特‧金德(Grant Ginder)

★「這本小說風趣溫馨、發人深省,簡直就像賈姬在我們身邊,讓我們明白,我們個人歷史上那些非凡的人物──我們的母親大人們──也是人,也會犯錯,跟孩子同樣會心碎。讀這本書時要隨身備好面紙。我不得不用床單拭淚。」

──《從實招來》作者,茱利亞‧克萊朋‧強森(Julia Claiborne Johnson)

作者:史蒂芬‧羅利

暢銷作家,著有暢銷小說《莉莉和她的王冠》,該小說已譯為十九種語言。美國作家、報紙專欄作家及電影劇作家。出身美國緬因州波特蘭市,畢業自愛默生學院。現居洛杉磯。

官網:stevenrowley.com,也可至臉書、Twitter和Instagram追蹤他:@MrStevenRowley。

譯者:謝靜雯

專職譯者,荷蘭葛洛寧恩大學英語語言與文化碩士。

譯作集:miataiwan0815.blogspot.tw/。

■ 推薦序|賈姬借過我的臉 陳栢青

◆《隔離》詹姆斯‧史麥爾的小說

◆ 夢想,1992年2月| 1~8

◆ 走自己的路,1992年7月| 9~14

◆ 昨日已逝,昨日已逝,1992年11月|15~22

◆ 一切都翻轉了,1992年12月/1993年|23~33

◆ 明天即將如何,1994年5月|34~36

■ 謝詞

推薦序|賈姬借過我的臉/陳栢青

關於賈姬的故事,臺灣做了最好的詮釋。

我最好的朋友推薦我看韋恩寇斯坦邦的學術作品《賈姬面具下》,他說這書寫得實在太好了。我立刻上網路書店買二手書。但無論我如何更換搜尋方式,改變輸入法,書店搜尋欄位僅出現這個:《賈姬面具》(下)。我不知道台灣有沒有可能催生下一位賈姬,但網路書店系統先製造一本你永遠無法真底看見的夢幻逸品:《賈姬面具》(上)。

我以為這就是關於賈姬,或是所有你哈的要命會想在網拍上競標只為收藏他一條用過毛巾名人──瑪麗蓮夢露、赫本、許光漢、林伯宏──的全部故事,他們與世界的全部關係,就是這兩本書:從「賈姬面具下」到「賈姬面具」。系統的錯誤告訴我們世界的真理。你以為面具下有什麼,窮盡其愛,面紅耳赤為其爭辯,奮力靠近,哀哀欲死呼喚他的名字,日日親吻刊載他那張臉的雜誌封面,但翻開來,面具下什麼都沒有。一個巨星的完成,便是面具本身。你的愛創造他的臉。

韋恩寇斯坦邦《賈姬面具下》是一次面具秀,琳琅滿目,愛恨貪瞋。史蒂芬.羅利新作何嘗不是,交流道下,五股家具名床設計大展。誰都在發明她的臉。而賈姬先發明自己的名字,賈姬全名賈桂琳.李.鮑維爾.甘迺迪.歐納西斯(Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis)。李是母姓,鮑維爾是父姓,甘迺迪與歐納西斯是她兩任丈夫。她曾經是美國第一夫人,後來又嫁給了曾經是世界最有錢的男人。她的命寫她的名,每加長一點名字就是再次發明,或發現自己。也許顛倒過來,是別人發現她。根據統計, 一九六一到一九七三年間,賈姬頻繁登在美國《電影畫刊》封面的次數,只有伊莉莎白泰勒能勝過她。但那些年賈姬可沒演出過電影,她不是走錯了雜誌封面,只是上了神壇,至此,賈姬的臉離開她的身體,欠砍頭詩,賈姬成為Icon,真的是一張面具。你可以把她帶在包包上,那就是賈姬包的誕生,蔡依林曾之喬都在背,她鍾愛伯爵骨董腕錶,便有了賈姬錶的生產,她喜歡包頭巾帶超大墨鏡,她帶Pillbox Hat長筒女帽有賈姬御用款的稱號。賈姬進入你的生活,我們穿戴賈姬過活。

賈姬在歐納西斯逝去後,回到紐約擔任編輯。小說由此切入,「如果小說主人公是個作家,然後剛好被賈姬選中出版呢?」,但若僅僅如此,這種給慈禧太后洗腳,想像自己和名人發生某種關係的故事,真的不用多此一本,畢竟,真的和名人發生過關係的書可多的了,小說?哼。假雞,掰。所以,就把歷史解密留給Discovery頻道吧,把八卦留給鏡週刊,把彩妝和穿搭留給YouTube頻道或是你最好的Gay朋友,《賈姬與我》的慧眼獨具,首先在於小說中主人翁「我」的設定──這個被前第一夫人欽點的作家竟然剛好是個甲甲,是個gay,而且他正寫一本關於母親的書。故事在這裡起飛,當賈姬遇見甲姬,九○年代賈姬變成面具,而同志正在揭開面具,甚至賈姬就是同志的面具之一──網紅又仁批頭巾和帶大墨鏡造型和賈姬有十足像──衝突和張力就此拉開。

一個核心安排是「母親」。編輯是作家之母。現在小說中的作家有兩個媽了。而這個作家剛好又寫一本關於親媽的書,且這個親媽長年痴迷於甘迺迪家族的一切。小說中之「我」且臉紅紅說起自己名字的由來:「我的中間名是法蘭西斯,是跟著羅伯特.法蘭西斯.甘迺迪取的。」親媽為他選了這個名。小說家多高妙,透過關係的對位、象徵,不著一縷,又千絲萬縷,原本以為和賈姬八竿子也打不著,其實根本天作之合,裡應外合。

小說絕妙一筆又回到賈姬的名字上。引用《賈姬面具下》,韋恩寇斯坦邦特闢章節討論賈姬O這個稱呼。O是歐納西斯的O。「這個外號的起源,是《婦女時裝》雜誌上用過一句:『爹爹O和賈姬O』。從這句響亮的話,我們知道從前的第一夫人已經看上一位蜜糖老爹。」、「賈姬的神聖已經是過去的事了,當她嫁給歐納西斯的同時,她的神聖便告終結。」O是名字上的夫性,O是生命的歷程,名字多個O,有人以為是賈姬新帶上的面具,有些人則認為是現出她真正的臉。O成為賈姬的紅字,是聖女走入凡間,愛上壞壞總裁,還是前鬼的封印解除,賈姬從禁錮的牢籠成為飛翔的鳥。而《我的編輯是第一夫人賈桂琳》知道名字的力量,「妳叫我法蘭西斯的時候,爸爸都會生氣。」小說裡孩子這樣跟媽媽說。以為是隨手安排,結果旁邊宜加圈圈作註,此處應有本。白龍,我知道你的名字了,你的名字是賑早見琥珀主。名字是真相,但他先以謎面的方式存在。隨著故事揭露,小說中作家親媽心裡有一個祕密。事關自己,也認為是自己讓孩子「變成了一個Gay」。砰,小說核心出現,依然是關於母親與我、同志與家、錯誤與修補、接納或理解。多漂亮的一手,那使這本書就像賈姬頭頂的高筒帽,硬是勝出其他賈姬相關虛構小說幾個帽頭。

同志愛扮裝,但他們演誰,其實都是在袒露自己。同志面對社會常不自覺帶上面具,你如何在面具上再加面具?於是越表演越真情,濃妝艷抹才最是赤裸裸的真心。這本小說裡沒有扮裝,但卻盡得奇妙。賈姬在小說裡自然是個大活人,可同時是象徵,是符號,是隱喻,是故事地圖,也是情節的推動引擎。他同時存在面具和面具下,甚至是那雙忙活的手,最賈姬,卻不那麼賈姬。全都是,又無甚相關。你可以說,這本小說是叫賈姬借過,要華麗上台是老娘。但何嘗不是借過/道,賈姬,迂迴對應,才正中紅心,圖窮匕現是當代同志的,或我的臉。

夢想,1992年2月

是妳。我差點大聲說出口。

一眼就能看出是她。她的體態、眼眸──絕對不可能誤認。我當然知道她是誰。可是這樣說是避重就輕。我試著換氣。我剛剛是不是停止呼吸了?事實上,這可能是避重就輕史上最大規模的避重就輕。這種說法表面上聽來可能是誇飾,可是在這個例子裡,我想並不是。甚至不是逼近誇飾。過度渲染?言過其實?不,這純粹是事實陳述。

因為人人都知道她是誰。

現在我試著想起如何呼吸。什麼是呼吸?就是把空氣從你的肺部移進和移出的過程。牽涉到橫隔膜?某個東西擴張、某個東西塌陷,血液得到它所需要的。氧氣進去、二氧化碳出來。我的內在對話有多吵雜,就有多乏味。

「詹姆斯,」她說,「很高興認識你。」她說話帶著氣音,非常陰柔,即使……我試著快速心算一下一……都將近六十歲了?她穿著深色長褲搭喀什米爾套頭毛衣,配上墊肩短外套。也許是香奈兒的,反正就是那類的名牌。我對設計師或品牌不熟。丹尼爾就會知道,這種事情他瞭若指掌。她非常靜定,手勢微小,手臂貼身側很近,彷彿一輩子都試著別做出惹人眼目的突發動作。她又往房裡多走幾步,輕盈的腳步行雲流水一般。

「我是賈桂林。」她說,發音介於法式和美式英文之間。那個聲音!是真的嗎?真的在對我說話嗎?她伸出手來,我看著自己的胳膊反射性地舉起來(也許是被一大把隱形的氦氣氣球抬起),手朝她探去。我試著開口說點什麼,但完全無法言語,這對作家可不是好事。她困惑中帶興味地看看我,然後才將手朝我完全伸來。我們握了握手。她的肌膚相當柔軟。我唯一的念頭是她擦了乳液。「你是詹姆斯吧?」

我眨眨眼。我的名字脫口而出,「詹姆斯。」我勉強多說了一個字,再加上姓氏。「對,史麥爾。」

她漾起笑容,我們的手回到身側。「很好。有人替你張羅喝的嗎?」她替自己拉了張椅子,但入座以前遲疑一下。

「沒說可以給我強到可以面對這種事的飲料。」

「抱歉?」她的道歉有種輕盈感,不像我這樣笨拙。比較不像是表達遺憾,而更像是暗示我再道歉一次。

「不,我才抱歉。我可能走錯地方了。麗莎要我在這裡等一位編輯,要談我書稿的事。」明明是個肯定句,句尾卻像問句那樣往上揚。

「是萊拉。」她糾正。可惡,唐娜!「你來對地方了。」

我看著她,因為我覺得自己上了那種隱藏攝影機的整人實境秀,這種節目因為製作成本低廉而越來越熱門。「那妳來對地方了嗎?」我猶豫不決地說。

「噢,是啊。我的辦公室不是很舒服,為了隱私關起門來感覺更窄小。所以我想在這邊,我們兩個都會比較自在。」

我再也憋不住了。「妳是賈桂林,」我說,雖說我用徹底的美式發音,「賈桂林‧甘迺迪。」

「歐納西斯。」

「歐納西斯,對。我是……」

「詹姆斯‧史麥爾,很高興可以複習一遍。」她又露出一抹羞澀的笑容。

「對。我想那部分已經講過了。相信我,能夠見到妳真的很好。只是我不確定我們現在在這邊,在這個房間裡做什麼。」接著,為了切中要點,我說,「一起。」

她坐下來,打手勢要我照做,於是我往後拉開椅子入座。她伸出手,搭在我的手上。慈愛,令人平靜。她戴著一只風格獨特的手環,像鈴鼓一樣發出輕響。「詹姆斯,我就是那個喜歡你的書的編輯。」

我這輩子一直在等紐約出版公司的某個人說出這種話。可是我對這一刻曾經有過的千百種設想,沒有一次像這個樣子。迷你的煙火在我的腦海裡砰砰爆開,彷彿是七月四日國慶日。不知怎的,我的目光就是無法從她的珍珠耳環上移開。「一時有太多訊息要接收,也許我當初應該接受那杯水的。」

「沒問題。」她輕拍我的手兩下,然後站起來。「我替你拿來。」

我開口抗議──我哪能讓美國前任第一夫人端水給我──可是她已經離開。我瘋了嗎?我手忙腳亂拿起電話,按鈕去聽嘟嘟聲,可是我要打電話給誰?萊拉嗎?即使我知道她的分機號碼,我這樣不是進一步羞辱自己嗎?更何況,不管萊拉在哪裡,這種狀況顯然讓她樂滋滋。她原本可以先替我做點心理預備──這會是個小小善舉──可是她卻沒有。這可不是好的開始。我撤退到房間角落,做了十次開合跳。這是我為了因應寫作障礙發展出來的機制:十次完美的開合跳,血液就會流向腦袋(至少理論上是)。我的經紀人真的不是共謀嗎?他很愛捉弄人,就是希望別人忐忑難安的那種人──也許這樣有助於談判吧,我猜。可是他會這樣對客戶嗎?他會這樣對我嗎?我才做完開合跳,賈桂林──佳-葵-因?札-圭-林?──端著一杯水回來了。起初她沒注意到我在角落裡。

「啊,你在那裡啊。」她說。我越過房間走回椅子那裡,她遞水杯給我。「我還以為你可能跳窗了呢。」她對著窗景點點頭,我傾身確認自己沒聽錯,然後笑了,笑得可能有點大聲。我應該解釋這句話為什麼這麼好笑嗎?

我舉起水杯,彷彿在說「乾杯」,才幾口就灌完大半的水,她比了個回座的手勢。

「那麼,都沒問題了吧?」她問。

我點點頭,看著她優雅入座,叉起腿,將自己拉向桌子。我坐下的時候,椅面出乎我意料地降了幾吋,我不得不忙著摸索下方的拉桿,好將椅子調回適當的高度。我心慌意亂試著說點話,什麼都好,想遮掩這個彆扭的場面。「我的中間名是法蘭西斯。」

「你說什麼?」

「法蘭西斯,我的中間名。」我就像發條玩具漸漸慢到停下。

賈桂林‧歐納西斯細細瞅著我。我看到她的視線掃過我的臉龐。在恍如無盡的沉默之後,她說:「巴比。」

「對,抱歉,我應該先說明一下。我的中間名是法蘭西斯,是跟著羅伯特‧甘迺迪取的。我……我不知道我為什麼要提這件事。妳的時間很寶貴,我會專心的。」深呼吸幾次。「我真不敢相信妳讀了我的書稿。」

「讀了兩次呢。」她說。我在椅子底下摸摸弄弄,不知怎的,往下陷得更低,害我丟了第二次臉。但她對於我的椅子窘境隻字不提。

「兩次?」我盡量保持冷靜的語氣。

「你很驚訝嗎?」

「妳讀一次我就很受寵若驚了。」我終於掌握了椅子的機制,將它鎖定在體面的高度。我將自己朝桌邊拉,又啜了一口水。

她翻看拍紙簿上的一些筆記,我納悶那些筆記是不是關於我、關於我的書稿,我極目去看,又不想被識破。真想知道她的每個想法。「一旦進入狀況,就很難放下來。」

「有個朋友說起頭步調太慢。」

「不算慢,而是慎重。為了解構美國家庭,你必須先勤勞地加以建構。」

「我就是這麼說的!」我高興起來,頭一次萌生自信。

「我在想,我們能不能討論一下這本書,就我們兩個。」她語尾加上「我們兩個」的語氣──勸服,就我們,獨自在房間裡。她是刻意的嗎?她是不是先禮後兵,之後想出低價買稿?我怎麼可以在這時候滿腦子生意經?不管她在做什麼,都很有技巧。我很樂意坐在這裡談書──談我的書、任何書,直到整個下午過去。

直到所有的下午都過去。

「我很榮幸。」

「隔離。」她說。聽到我的書名確確實實從她口裡說出來,幾乎是種靈魂出竅的體驗。從她說那個字眼的方式,我可以聽出它的義大利起源:Quarantina。原意是四十天。

「對。」

「你親身經歷過嗎?」

「真正的隔離嗎?」

「隔絕。」

「跟我母親嗎?」

「跟任何人。」

「沒有。不像書裡這樣,不是正式的。」

賈姬點點頭。「你當初怎麼想到用隔離作為小說架構?」

我深吸一口氣。「每個人總是在某些時候覺得孤立,對吧?」她會嗎?噢,天啊。「大家都渴望產生連結──照理說應該很容易才對,卻少有容易的時候。我母親也是這樣。我們會談話,可是往往各說各話,無法傳達意義。我想這算是幻想,讓兩個角色近身相處,最後避無可避,只好說出他們迫切需要坦白的事情。」

她在拍紙簿上草草寫下想法。草草是錯誤的講法,我懷疑她會有草率的時候。「那個……你說是幻想……」

「……我總不可能把我母親真的弄進房間裡,要她跟我待上好一段時間……」

「於是你寫下一本小說。」

「我一開始沒這麼打算。我原本覺得自己比較適合寫短篇故事,以為總有一天可能會在《紐約客》上刊登短篇小說,就像我欣賞的很多作家那樣──厄普代克、齊佛、瑪維絲‧格蘭特。我夢想我會,不是認為我會。」啊,認為有種假定的成分在內。我咬住臉頰內側,要自己慢慢來。「所以,書裡的頭幾個章節之一,就是喪禮過後為了派餅鬥嘴的那一章?我最初寫下的就是那一章。寫完的時候,我想像著,我終於寫了篇可以登在《紐約客》的故事了。我拿給一個朋友看,他鼓勵我再寫更多。」我在這裡頓住,希望她能開口打個岔,但她態度淡定,眼眨也不眨看著我。「我現在意識到,作為短篇故事,它是無法滿足我的,它的本質上是……不完整的。」

「身為作家,有人要你寫更多,是多麼令人愉快的事。」

我對她微笑,像是個討果汁喝的孩子。

「還有你。你是不是……」她查看自己的拍紙簿,「羅素?」

「書裡的那個角色嗎?我不是,不是羅素。」克制自己,詹姆斯。這可不是裝可愛的時候。「他是我的版本之一吧,我想,我們的共同點就是都在尋覓和找尋──渴望能夠理解。」

「我想多認識那位母親。」

「妳想知道什麼?」

「你想告訴我什麼?」

我擔心這是個無法回答的謎題、是我注定失敗的考驗,於是我重提她的前一個問題。「如果妳問書裡的『她』是不是我母親,我母親會說不是。」

「你母親讀過書稿了嗎?」

「沒有。」我一出口便意識到這回答單獨聽來有多麼嚴厲,於是再說一次,這回放軟語氣,「沒有。」然後,因為我們為這件事爭執過,所以我又補了一句,「一次也沒有。」

賈桂……歐納西斯夫人拿筆在拍紙簿上輕敲兩下。「為什麼沒有?」

「我希望她讀,我想她害怕自己會看到的東西。」

「我倒是看到了滿討人喜歡的東西。」

我的雙眼濡濕起來。真丟臉。現在月份還太早,無法推說是花粉熱過敏。為了忍淚,我眨了兩次眼。「謝謝妳這麼說,可是那幾乎無關緊要。她就是不想要人寫她的事。」

歐納西斯夫人放下筆。「唔,我與你母親所見略同。」

「我想也是,」我面帶笑容說,好讓她知道,我明白她指的是自己。

「所以你為什麼選擇寫她?」

「我不確定是我刻意選擇的。我原本以為自己有寫不盡的故事,深刻、複雜、豐富的敘事,以為會有深度的內容可以說。我圍繞著我以為會鮮活起來的角色,寫了五本小說的開場。可是經過無數的開頭和停止之後,比起我所認識的最複雜角色來說,那些角色都顯得有點平板。」

「就是你母親。」