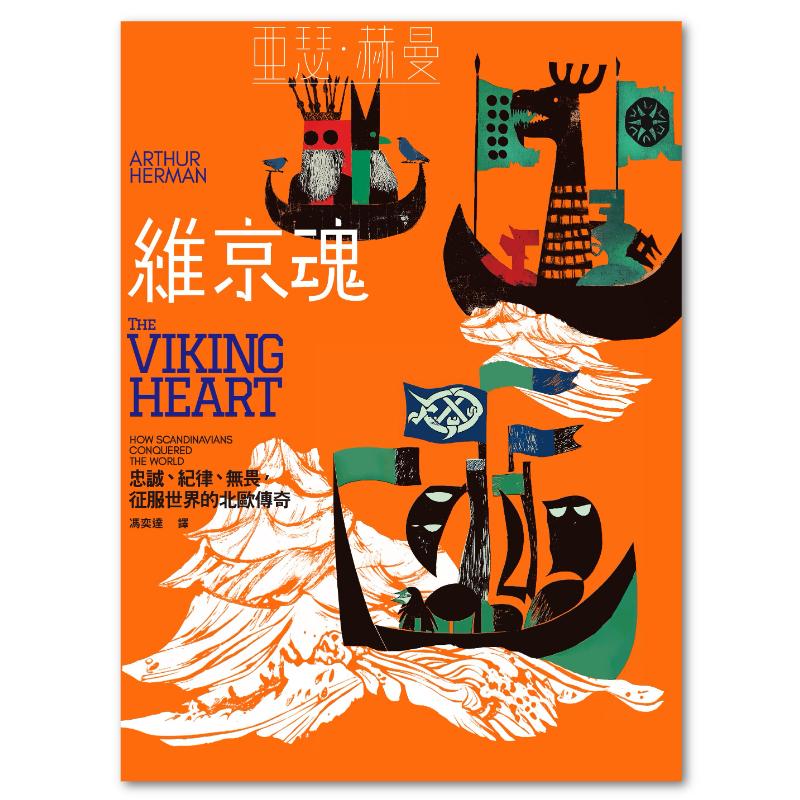

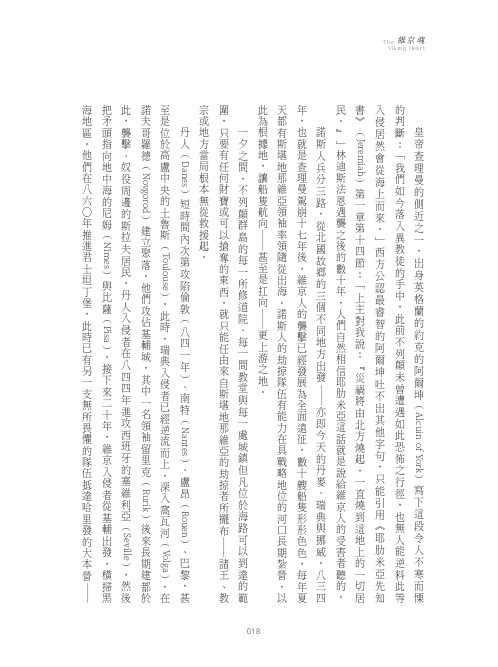

維京魂:忠誠、紀律、無畏,征服世界的北歐傳奇

原書名:The Viking Heart: How Scandinavians Conquered the World

出版日期:2025-07-03

作者:亞瑟.赫曼

譯者:馮奕達

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:512

開數:長 17 × 寬 23 × 高 2.7 cm

EAN:9789570877168

系列:歷史大講堂

尚有庫存

▎「這些海盜就跟其他海盜一樣行徑卑劣。但是,當我們回想起他們的殘酷犯行,或是因為他們駭人聽聞的破壞與其他殘忍之舉而倒抽一口寒氣時,倒也不能忘記他們的紀律、堅忍、同袍情誼與武德,讓他們成為當時世界上最所向披靡、最大膽無畏的族群,無人能夠比肩。」──溫斯頓.邱吉爾

▎「『難』不過舉手之勞,『不可能』頂多就把手舉久一點。」──千年流轉,維京魂未變其志。每當世界呼喚,他們便毅然回應。

航向西方、航向南方、航向世界的各地,

去掠奪、去探險、去建立我們的新家園吧!

當海平線浮現維京長船的身影,腥風血雨便接踵而至。他們沿著河路、海路,東征俄羅斯,南擊羅馬帝國,西越大西洋抵達美洲。征服世界的傳奇,自此開展而永不止息。懷抱對自身與家族認同的深刻追尋,赫曼書寫下這部充滿情懷、如史詩般壯麗的維京傳奇。

╳從海盜到匠人,刻苦、無畏、勤奮的精神與世界征服之路。╳

在貧瘠嚴酷的斯堪地那維亞大地上,向外遷徙、尋找資源是維京人永遠的課題,也孕育出了堅毅、紀律、團結,重視家庭與族群的特質。當維京人從掠奪者走向建設者,接納基督教成為虔誠的路德宗教徒時,亦未曾捨棄原鄉的精神價值,他們忠誠依舊、勇於開創、堅守自律、專注於研磨技藝的匠心,即使時空移轉,維京人對世界的影響亦如往昔。

╳信念永存、美德傳承,呼喚不滅維京之魂。╳

《維京魂》講述的不僅是北歐諸民的歷史,更關乎一種穿越時空、凝聚人心的信念。即使「維京人」的稱呼已隨時間遠去,那份堅毅、榮耀、勤奮與無畏的精神仍未熄滅。現今的世界有不同於過往的困境,便捷的網路與 AI 技術帶來真假難辨的資訊洪流、比過去更劇烈且難以預測的國際局勢,以及因地球環境惡化而日益頻繁的極端氣候……,必須喚起維京魂,只要願意相信、勇於實踐,來自北方的靈魂將在你心中再次點燃,無懼風雨,破浪前行。

▍聯合推薦

■ 各界好評推薦

沈方正│老爺酒店集團執行長

馬雅人│「馬雅國駐臺辦事處」粉專社群版主

高雄羅馬人│作家、尖端科技軍事雜誌主編

異教人│「異教人.ᚢᛁᛏᛁᚢᛅᛣ」粉專社群版主

(依姓氏筆畫排序)

▍國內外好評推薦

維京人並未停泊於維京時代,北歐神話式的詩性宇宙,至今仍在北歐人心中耀動著異教火苗;如異教經典《詩體埃達》(Poetic Edda) 中的〈高者箴言〉(Hávamál)第五十六節所述──一把火點燃另一把火,燃燒直到熄滅,一座火堆點燃另一火堆……──燒卻薪柴無數,唯火同一永存。

──異教人.ᚢᛁᛏᛁᚢᛅᛣ

一部引人入勝且富有人性的敘述……赫曼先生不厭其煩地提醒我們,維京人的世界從來不僅僅是混亂與暴力的舞台。他說,「這是一種敢於追求超越命運所賦予你的一切,無論面臨多少艱難險阻的精神。」簡而言之,我們每個人都可以從維京魂中汲取生活的啟示。

──《華爾街日報》

亞瑟・赫曼筆下對於斯堪地那維亞大遷徙的描寫──那種對自由的熱切追尋、對社群的深厚情感,以及在嚴峻無情環境中無所畏懼的精神。這是一段交織著喜悅與苦難的歷程,而我將它視為我自己的故事(要感謝一八八○年自瑞典移民的曾祖父)。這個故事從未被如此動人地講述過。

──艾倫・卡爾・蓋爾佐(Allen Carl Guelzo),《蓋茨堡:最後的入侵》(Gettysburg: The Last Invasion)作者

這是一本研究嚴謹、書寫精彩的作品。無論是對於那些深刻影響世界歷史的北歐民族後裔,還是我們所有人來說,這都是必讀之書。書中講述了現代民主如何被捍衛,新教如何避免滅絕,王國如何在遠離峽灣的地方建立。赫曼呈現了維京遺產中的光與影。

──安德魯・羅伯茨(Andrew Roberts),《邱吉爾:與命運同行》(Churchill: Walking with Destiny)作者

英勇的戰役、海上的冒險、帝國的興衰、探索航行與考古偵探──《維京魂》閃耀著這一切的光芒。亞瑟・赫曼以熱血沸騰的筆法,探究斯堪地那維亞人在古今世界中的深遠影響。他寫得極為出色,讀完之後,你將不再以相同的眼光看待這個世界。

——尼爾・貝斯康(Neal Bascomb),《冬日堡壘》(The Winter Fortress)作者

作者:亞瑟.赫曼

哈德遜研究所(Hudson Institute)資深研究員,寫過九本書,包括榮登《紐約時報》暢銷書榜的《蘇格蘭人如何發明現代世界》(How the Scots Invented the Modern World),以及普立茲獎決選書《甘地與邱吉爾》(Gandhi and Churchill),現居華盛頓特區。

譯者:馮奕達

長照貓貓中,喜歡牛奶熊,會打鍵盤跟彈吉他。翻譯本書時,順便把《維京傳奇》與《權力的堡壘》全部看完了。譯有《忽必烈的獵豹》、《價崩》等N本書。N為有理數。

自序

1 諾斯人之怒

2 身為維京人

3 維京造就之世,上篇:從俄羅斯到不列顛群島

4 維京造就之世,下篇:諾曼第、大西洋與北美洲

5 諸神的黃昏:維京人、諸王與基督教

6 征服者:諾曼人的轉型

7 從維京而斯堪地那維亞:從權力遊戲化為堅固保障

8 維京魂帝國:國王古斯塔夫斯.阿道夫斯與斯堪地那維亞世紀

9 斯堪地那維亞人登陸美國

10 「我們來啦,亞伯拉罕老爹」:美國內戰中的斯堪地那維亞裔

11 「比財富更美好」:美國熱與大遷徙

12 奇蹟之地:改變爵士時代美國的兩大斯堪地那維亞標誌人物

13 幕後英雄:維京魂與美國民主

14 維京魂還鄉

15 戰難和亦不易

結語 維京魂與遙遠他方

致謝

附錄 盧恩文與維京人

徵引資料

自序

我爸媽留著一張照片,照片中站在蒙大拿平原上的人是我挪威裔的外婆,拍攝時間是她抵達美國之後不久。兄弟親朋圍在她身邊,一群人站在鐵絲圍籬前,荒涼的景色襯著他們的身影。他們出門打獵。我祖母手中拿著一把溫徹斯特步槍(Winchester rifle),鐵絲網上掛了一排兔子,搖搖晃晃。

小時候一看到這張照片我就念念不忘。每當我們到明尼蘇達的布雷納德(Brainerd)拜訪外婆,她總會烤餅乾,張羅感恩節大餐──我多少覺得有點難把我認識的外婆,跟照片上這位無畏的獵人聯想在一起。但我漸漸了解到,兩人確實是同一名女子──這位安靜但堅強的挪威女士,從烏勒佛斯(Ulefoss)的村子裡出發,前往克里斯蒂安城(Kristiania,今奧斯陸),然後搭上一艘航向美國的船。對她來說,蒙大拿(我母親的出生地)只是其中一站。

當時是一九一○年(我媽至今仍留著她母親隨身的那只行李箱,箱側貼滿了航程貼紙。大批挪威人、瑞典人、丹麥人與芬蘭人從他們的故鄉斯堪地那維亞前往美洲──有人稱之為「大遷徙」(Great Migration)──而安娜.卡爾松(Anna Carlson)只不過是這一大群人中的一名少女。將近二十年時間,超過四十五萬人來到美國。他們同心協力,永遠改變了美國與美國夢。美國將不再是同一個美國,美國夢也不再是同一個美國夢。

相較於別人,安娜.卡爾松在這段轉變中扮演的角色相當微不足道。但她這一路上卻展現出許多特質,而這些特質當年讓她的遠祖──諾斯維京人(Norsemen Vikings)成就了盛名,像是武勇與道德勇氣、決心與適應力、對家人始終不渝,以及堅守文化傳承──對安娜來說,路德會也包括在內。在我外婆家裡,地位能比前總統法蘭克林.羅斯福(Franklin Roosevelt)更高的人只有兩位,一是馬丁.路德(Martin Luther),一是發現美洲的維京探險家萊夫.埃里克森(Leif Erikson)。

其實,為了抵達預定目的地,她與萊夫都走過一段漫長的旅程。這段艱辛路途中,萊夫先是從挪威到格陵蘭,最後再抵達拉不拉多(Labrador)海岸的某個地方。至於本姓卡爾松的安娜.弗拉滕(Flaaten),則從烏勒佛斯經克里斯蒂安城抵達紐約,然後落腳愛荷華州的蘭辛(Lansing),與挪威親戚同住一個屋簷下。之後她動身前往蒙大拿,在當地與挪威同鄉卡爾斯滕.弗拉滕(Carsten Flaaten)結婚,婚後來到明尼亞波利斯(Minneapolis)。明尼亞波利斯堪稱當年斯堪地那維亞裔美國人的聖地,瑞典人、挪威人與零星的丹麥人和芬蘭人,來到熙熙攘攘的美國之後,選擇以明尼亞波利斯安身立命。我外婆在城裡的旅館業做女僕。她的旅途最後結束於明尼蘇達的布雷納德,鎮上住的幾乎都是瑞典裔與挪威裔美國人家庭。她住在小山崗頂一座小小的白色房子裡,屋前的斜坡非常適合讓孫子們滑雪橇。她在此拉拔了三個孩子長大(包括我媽媽),讓家人能齊聚一堂分享感恩節大餐。餐後自廚房端出的甜點蛋糕中間總插著一面迷你挪威國旗,提醒我們那是她的故鄉,而她的兄弟與其他家人仍然住在那裡。

接下來,你將讀到一本內容涵蓋好幾世紀的書,故事裡充滿史詩般的旅程與戰役、維京長體船與蒸汽船、深埋的寶藏與異教儀式,國王、王后、戰士與英雄。有人手握寶劍與戰斧,有人身邊擺的是犁和錐子,甚至有人只有一枝筆──也有人在蒙大拿平原拿著一把溫徹斯特步槍。不過,你很快就會發現有某條線索能串起這一切。這條線串起了我的外婆與親人,串起了她在上世紀初離開的那片土地,也串起了最早開墾那片土地的人。我們稱他們是「維京人」。這一切之間的關係不只是遺傳──遺傳只是DNA與生物學的偶然,這一切比偶然深刻太多。

這本書談的是一種心態,一種生活方式,一種做人處事,讓人在絕境中有所成就。這本書所談論的忠誠,不僅深入最細緻的人際關係,也深入至親旁鄰──這種關係有時令人費解,但身處嚴酷、無情的環境,生活在冰天雪地與深山野嶺中,也正是這種關係才讓生存有了可能──甚至是有了意義。

這是一種意願,願意冒險踏進全然的未知──像萊夫.埃里克森與我的外公外婆他們就深信在地平線的彼端,有自由與新家園等著他們。我稱這種特質為「維京魂」,而維京魂就是這本書的核心──書裡提到的人,他們踏上的旅途,以及他們留下的重要遺產。

自有斯堪地那維亞文化以來,維京魂的這些特色幾乎就成了文化中不可或缺的環節。當然,維京魂並非斯堪地那維亞人所獨有,更不是來到美國的斯堪地那維亞裔移民的專利。事實上,這些特質還不足以充分展現維京人的全貌,畢竟代代相傳的歷史與傳說,告訴人們他們更有肆意妄為、蠻橫殘忍的一面。然而,經過好幾個世紀,斯堪地那維亞人已經找到了將人類的這種才德發揮到極致的方法。許多歷史學家把維京人當成獨幕劇。他們用掠奪、用航海(包括最遠抵達北美洲的航程)對文明帶來自己的貢獻,接著走下歷史舞台,毫不戀棧。但本書要逆著航程走。根據維京史研究顯示,維京魂的典型特徵即使經歷了數個世紀至今仍形塑著你我的世界。

許多人犯了嚴重錯誤,堅信維京魂的關鍵遺產帶有種族歧視的色彩。納粹犯過這種錯誤(書裡我們會談到原因)的結果慘絕人寰,而新一代的極端新納粹主義分子也正在重蹈覆轍。其實,黑暗時代時諾斯人尚未形成單一種族,甚或是單一民族認同。他們的輪廓是以一種生活方式來勾勒,是以一種文化、精神氣質來描摹,而這樣的生活方式與氣質仍然牽動著今日世界,仍然有其意義。

……

維京魂的故事有許多支線劇情,縱橫交錯。

不久前,斯堪地那維亞人才提供了新的典範,告訴世人如何組織自己的政治經濟──以及如何面對一個多世紀以來最嚴重的一場病毒大流行,進而解救現代生活與文化。

我們還看到維京傳說本身已在流行文化的核心中開枝散葉;從J.R.R.托爾金(J. R. R. Tolkin)的《魔戒》(The Lord of the Rings)三部曲、喬治.盧卡斯(George Lucas)的電影《星際大戰》(Star Wars)再到J.K.羅琳(J. K. Rowling)的《哈利波特》(Harry Potter)故事,維京傳說中的人物與故事環節已成了超級英雄、虛構故事與科幻小說世界中的肌理。

這樣的情況一點兒都不令人意外。《維京魂》所要講述的故事,正是這一群人如何轉變了全世界,自己更是在過程中改頭換面。維京人的後代一步步褪去了遠祖留下的野蠻、迷信與無盡的貪婪,同時保有勇氣、對家人與社群的信任,甚至願意為了成就身為個人與群體成員的命運而冒險放棄一切。書裡講的故事,就是他們如何將這些美德傳遞給自己的子孫,最終傳給所有世人。如何既現代又人性,如何將「設身處地」與「世故成熟」熔為一爐,化為我們所謂「斯堪地那維亞模式」的代名詞,卻仍然保留曾經讓維京人先後成為「文明之鞭」與「文明救星」的特質。他們已經以身作則。

當然,就展現這些特質而言,斯堪地那維亞人並非獨一無二。落腳於美國的其他文化、族群與移民,同樣在不同的時空背景中充分展現了各種美德。這些美德的根源絕非種族,絕非DNA限定。但斯堪地那維亞人之所以與眾不同,原因是從維京人以降,他們一直具備超凡的能力,將所有這些特質加以綜合,然後用實際的行動表達出來。

從這個角度切入,近年來的北歐復興(Nordic revival)──時尚、飲食、流行文化,以及對維京故事的風靡──確實把握到了一項要點。北歐文化擁有一股持續至今的內在活力。這一場文化復興終將為歐洲與其他地方的自由民族主義,繪製出一條通往未來的清晰航線;斯堪地那維亞人正在以身作則,不得不說,連他們自己都有點意外。

這一股北歐復興的風吹進了美國,同樣給這個國家上了深刻的一課,告訴大家斯堪地那維亞裔美國人經驗中的元素,如何提供靈感讓美國夢鮮活地做下去,甚至幫助你我安住於文化與精神的龍骨上(維京人想必會很欣賞這個隱喻,畢竟船的龍骨就是他們發明的)。截然對立的共同體,不妨望向大遷徙的故事,看看那些讓故事成真的人,從中覓得希望的寓言、未來的方向,以及堅定的信念。

不過,維京人的故事還帶來另一條放諸四海皆準的訊息。綜觀歷史,這些了不起的人和他們的子孫,不斷展現令人著迷的勇氣與適應力,讓他們得以涉險進入未知,探索世界,於大地最遙遠、最嚴酷的環境中落腳,享受這種為自己、為家人創造滿意生活的自由。而且,他們不只為了自己這麼做,還會將自己的勞動果實還諸於人類同胞。他們的科學發現、慈善博愛、藝文創作與哲學作品,改變了我們思索、感受自身、自然與整個共同體的方式,甚至改變了人神關係。

有人說,人生就是一趟旅行。維京人與他們的斯堪地那維亞後裔堪稱全世界最厲害、最重要的旅行家,而我們依然能向他們看齊、學習。

從今日這個由Facebook與Instagram 成的世界來看,維京人簡直是超人。其實,他們只是人類精神特質的化身,而我們每個人都有這種特質。

所謂維京魂。

亞瑟.赫曼

二○二一年三月十三日

1 諾斯人之怒

我主紀元七九三年六月的一個晴朗天, 英格蘭東北林迪斯法恩(Lindisfarne)島上修院中的三十多名修士,注意到海平面出現了一列船隻。

修士們認為來者為善,想必有幾位下了海灘去跟對方打招呼。他們的世界是和平的世界,遠離動盪,苦難不能及。他們全心全意地祈禱與冥想,慷慨的當地貴族將金銀珠寶捐獻給修道院,聊表虔心。海灘上的修士怕是沒注意到掛在船舷的盾牌,或是船艏的龍頭雕刻。

等到船隻一艘接著一艘靠了岸,剽悍的男子手持利劍與戰斧躍過船舷,林迪斯法恩眾修士才意識到自己大錯特錯。只是來不及了。

英格蘭史家達蘭的西默盎(Simeon of Durham)在《英格蘭諸王紀》(Historia Regum Anglorum)描述船上來人接下來做了什麼:「他們來到林迪斯法恩教堂,大搶特搶,破壞一切,用髒污的腳步踐踏聖所,挖開祭壇,搶走了聖教會的所有寶藏。他們殺害幾位弟兄,把幾位弟兄上腳鐐押走,不少人被他們扒光衣物、橫加羞辱,還有人被扔進海裡淹死……」

行兇者去時簡直跟來時一樣迅速,但傷害已經造成。林迪斯法恩之陷震撼了英格蘭與歐洲各地。一下子,基督教世界的每一個人都注意到了是誰幹下這件事──北方人。人們逐漸得知,他們來自遠方,來自當時仍撲朔迷離的斯堪地那維亞之地。時人稱呼他們北方人或諾斯人,還有許多不同的稱呼。現代世界稱他們為維京人。維京人憑藉自己在林迪斯法恩海岸的震撼登陸,宣告大駕光臨,成為接下來兩個世紀的文明之鞭。

林迪斯法恩突襲其實不是他們第一次出手。《盎格魯-薩克森編年史》(Anglo-Saxon Chronicle)記載,四年之前威塞克斯(Wessex)便曾遭到「北方人」襲擊──七八九年,僅僅三艘船構成的隊伍攻擊了波特蘭(Portland)的城鎮。一份來自七九二年的教會紀錄,提到英格蘭東海岸的默西亞(Mercia)為了防範「異教水手」──也就是同樣的斯堪地那維亞劫掠者──而修築防禦工事。

但林迪斯法恩遇襲一事,命中了基督教文明世界脆弱的核心,預示整個不列顛群島即將面對一場永無止境的燒殺搜刮。隔年,七九四年,盎格魯-薩克森的兩間修道院──紐卡斯爾(Newcastle)近郊的蒙克維茅斯(Monkwearmouth)與雅羅(Jarrow)修道院也遭到類似襲擊。到了七九五年,蘇格蘭愛奧那島(Iona)的聖高隆(Saint Columba)修道院,也成了教會中人口中「那些豪勇、憤怒、徹底的異教徒」的下一個受害者。

「異教」一詞並無不妥。直到今天,仍然無人知曉這第一批維京海盜的確切身分,也不知道他們的領袖是誰。但他們顯然視基督教禮儀、聖物之莊嚴於無物。事實上,維京人感覺正是要來找這些寶物,以及看管這些寶物的人,而且手段兇殘至極。打家劫舍,破壞祭壇與聖髑,殘殺百姓或者鬻之為奴──已經成了諾斯人四出劫掠時標準的犯案手法。他們必然深深刺傷了歐洲文明人的心,造成的恐懼無以名狀。一位顫慄驚恐的記事者寫道,諾斯人「如凶狠的狼群般由四面八方湧來,他們搶奪、撕扯、屠殺的可不只是馱獸、牛羊,甚至神父與助祭,以及大批修士與修女皆不能免」。

皇帝查理曼的側近之一,出身英格蘭的約克的阿爾坤(Alcuin of York)寫下這段令人不寒而慄的判斷:「我們如今落入異教徒的手中,此前不列顛未曾遭遇如此恐怖之行徑,也無人能逆料此等入侵居然會從海上而來。」西方公認最睿智的阿爾坤吐不出其他字句,只能引用《耶肋米亞先知書》(Jeremiah)第一章第十四節:「上主對我說:『災禍將由北方燒起,一直燒到這地上的一切居民。』」林迪斯法恩遇襲之後的數十年,人們自然相信耶肋米亞這話就是說給維京人的受害者聽的。

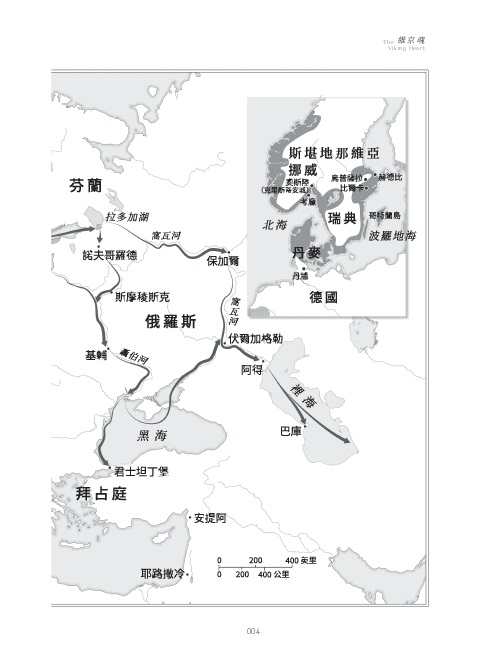

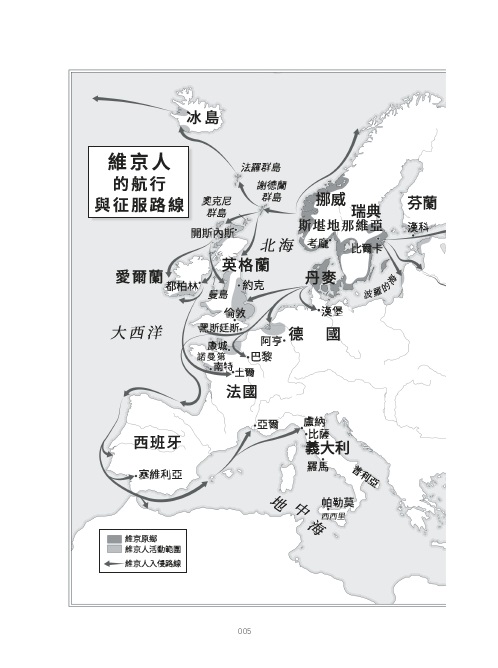

諾斯人兵分三路,從北國故鄉的三個不同地方出發──亦即今天的丹麥、瑞典與挪威。八三四年,也就是查理曼駕崩十七年後,維京人的襲擊已經發展為全面遠征,數十艘船隻形形色色,每年夏天都有斯堪地那維亞領袖率領隨從出海。諾斯人的劫掠隊伍有能力在具戰略地位的河口長期紮營,以此為根據地,讓船隻航向──甚至是扛向──更上游之地。

一夕之間,不列顛群島的每一所修道院、每一間教堂與每一處城鎮但凡位於海路可以到達的範圍,只要有任何財寶或可以搶奪的東西,就只能任由來自斯堪地那維亞的劫掠者所擺布──諸王、教宗或地方當局根本無從救援起。

丹人(Danes)短時間內次第攻陷倫敦(八四一年)、南特(Nantes)、盧昂(Rouen)、巴黎,甚至是位於高盧中央的土魯斯(Toulouse)。此時,瑞典入侵者已經逆流而上,深入窩瓦河(Volga),在諾夫哥羅德(Novgorod)建立聚落。他們攻佔基輔城,其中一名領袖留里克(Rurik)後來長期建都於此,襲擊、奴役周邊的斯拉夫居民。丹人入侵者在八四四年進攻西班牙的塞維利亞(Seville),然後把矛頭指向地中海的尼姆(Nîmes)與比薩(Pisa)。接下來二十年,維京入侵者從基輔出發,橫掃黑海地區。他們在八六○年推進君士坦丁堡,此時已有另一支無所畏懼的隊伍抵達哈里發的大本營──巴格達。

到了八七八年,英格蘭泰半遭到斯堪地那維亞人佔領,不列顛群島其餘地方也有許多地區落入他們手中。愛爾蘭與蘇格蘭顯然已經成了挪威殖民地。諾斯人罷手之前,甚至把活動範圍往西擴大進入大西洋,遠至北美洲。

十一個世紀之後,溫斯頓.邱吉爾(Winston Churchill)寫下:「這些海盜就跟其他海盜一樣行徑卑劣。但是,當我們回想起他們的殘酷犯行,或是因為他們駭人聽聞的破壞與其他殘忍之舉而倒抽一口寒氣時,倒也不能忘記他們的紀律、堅忍、同袍情誼與武德,讓他們成為當時世界上最所向披靡、最大膽無畏的族群,無人能夠比肩。」

其實,維京人的大爆發愈想愈讓人吃驚。歷史上還未曾有哪一個地方人口如此之少(今日北歐只佔全世界人口的百分之一,當時甚至更少),卻能在極短的時間內,對人類文明造成如此深遠的衝擊。他們深受神話與傳說,虛構與非虛構文學,以及電視與電影所讚揚,自然也不讓人意外。無怪乎回首過去時,維京人似乎泛起超級戰士,甚至是超級英雄的光環。

但是,這些豪氣干雲、注定成就非凡的人,究竟是何方神聖? 北方人成就了什麼,而他們一開始為何會踏上改變世界的旅途? 這些問題不只史家傷腦筋。斯堪地那維亞對全世界(包括美國)的衝擊始終未減,對於現代想像也影響深遠。若想全盤理解這些衝擊與影響,就必須打通窒礙難解之處。開始回答這些問題之前,我們得先對維京人來自的土地有所認識。

* * *

從南方世界望向斯堪地那維亞的觀察家當中,羅馬博物學家老普林尼(Pliny the Elder)是時代最早的一二人。老普林尼稱之為「自成一格的世界」。嚴酷環境帶來的苛刻考驗,逼得當地居民得膽識過人堅忍不拔才得以過活。從往北伸入北極圈的冰封山脈,到數不清的湖泊與冷杉、樺木林,再加上寒風掃過、湍流切穿的草原,斯堪地那維亞可說是一片地貌對比鮮明的土地。從挪威北岬(Northern Cape)到丹麥南境,斯堪地那維亞的長度達到歐洲南北的一半,總土地面積比不列顛、法國、西班牙三者相加還要廣大。即便如此,大部分的土地卻難以居住。

凡是說到斯堪地那維亞,許多人腦海中浮現的是從高峻壯闊的海岸山脈裂出的一處處深水峽灣,抵擋著北大西洋怒號的一座座成串小島嶼和礁岩。易言之,他們描繪的是挪威。斯堪地那維亞西海岸線確實多半如鋸齒狀的刀,某些峽灣甚至往內陸切入深達百餘英里。外海有一條由島嶼與礁岩構成的島鏈,稱為礁盾(Skerry Guard),為居民提供一段能遮風避雨的入海通道。因此,「挪威」(北道〔North Way〕)這個名字總讓人遙想數世紀以前,船隻(包括維京人的船)利用礁盾間的水道駛入大海的年代。

望而生畏的山脈主宰了大半個挪威,從西邊的海域拔地而起,然後緩緩沉入東邊的波的尼亞灣(Gulf of Bothnia),也就是分隔瑞典與芬蘭的海灣。維京人不愧是維京人,用造船術語給斯堪地那維亞山脈起了個綽號──「龍骨」。龍骨有一大部分高於林線,濃密的針葉林則覆蓋了餘下的大部分面積。挪威實際的可耕地,只有奧斯陸周邊與特隆赫姆(Trondheim)峽灣一帶的肥沃平原,佔總面積百分之三,而且至今猶然。其餘有四分之一為森林,不毛的山地超過三分之二,其中便包括哈當爾高原(Hardangervidda)──第二次世界大戰最重要的劇碼之一便是在此地上演,甚至決定了戰爭的結果。

瑞典位於更東邊,國土比挪威稍大,達到十七萬三千八百六十平方英里(與加州大小相仿),西邊長期作為競爭對手的鄰國則是十四萬八千七百二十九平方英里。瑞典北部海岸線與挪威非常類似,崇山峻嶺,冰雪永覆。不過,南端的地貌卻一片開闊,有無數的湖泊與茂密廣布的森林;對於吃苦耐勞,願意在不時出現的泥淖與濕地間開闢農場或牧場的人來說,是一片肥沃的土地。但是,交替出現的湖泊與森林,也讓瑞典內陸在過去難以通行。芬蘭位於更東邊,地理類似瑞典,但族群有別。森林、湖泊與泥淖遍布,讓陸路交通窒礙難行。

斯堪地那維亞的第四部分,丹麥,不僅地形平坦得多,而且森林採伐面積相對較大。古早以前的丹麥擁有大片的針葉林,但在維京年代遭到砍伐。當時的丹麥和今天一樣,它那指向北邊的狹長半島──日德蘭(Jutland)半島──深入北海與波羅的海,幾乎觸及到瑞典的東海岸;日德蘭半島的南邊,則與歐洲大平原相連。而在斯堪地那維亞各部中,促成丹麥首先實現政治統一的原因之一,便是其相對開闊的地理形勢,而丹麥跟歐洲其他地方也因物理上的比鄰,讓斯堪地那維亞的這個地區在數個世紀中深受歐陸影響。