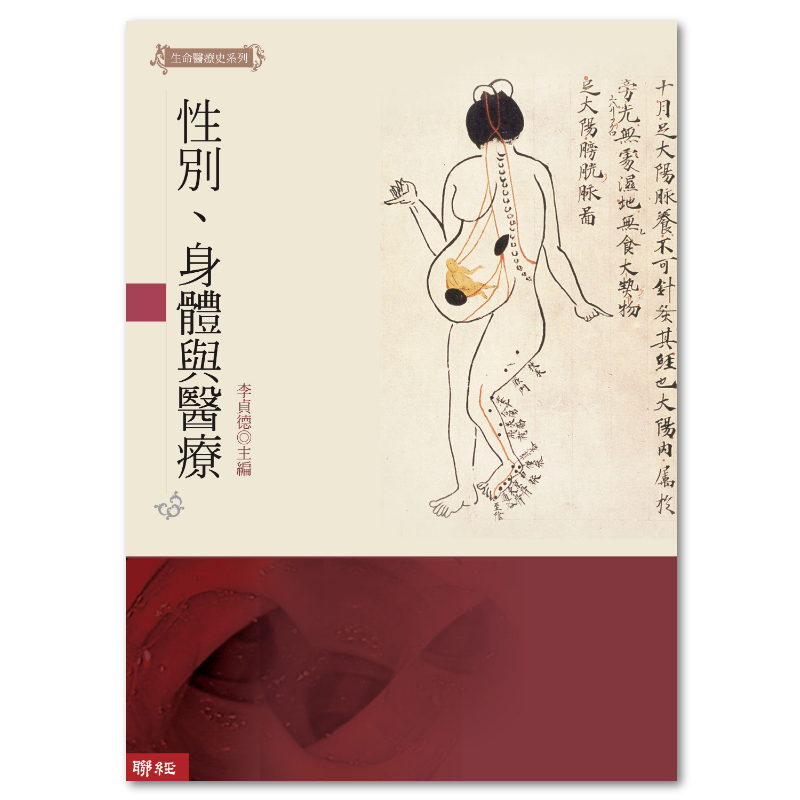

身體史的研究可以限於生老病死的基本經驗,也深具潛力發展出對國家、社會乃至宇宙的各種譬喻。本集主要從性別化的身體觀和醫療化兩個角度,收錄探討性別、身體與醫療交互作用的九篇論文,其中雖涉及對性與美的欲望,但大多則專注於產育的母體。這或許更能反映傳統社會,其中身體最重要的功能是生產與再生產,而非引誘或放縱;身體最常體驗的挫折是吃不飽穿不暖,而非情慾受到壓抑。但再現與經驗,情慾與產育,在醫療論述中恐怕也難以二分。讀者閱畢,或不難察覺,婦科醫學的發展過程中,一直充斥著母體與欲望之體的鬥爭。

作者:李貞德

李貞德,國立台灣大學歷史系學士、碩士,美國西雅圖華盛頓大學歷史學博士,現任中央研究院歷史語言研究所研究員,國立清華大學歷史研究所教授兼所長,國立台灣大學歷史系兼任教授。

最近的研究主要是從性別的角度探討傳統中國與近代台灣的法律制度和醫療文化。喜歡讀書,旅行和說故事。

李建民,〈督脈與中國早期養生實踐—奇經八脈的新研究之二〉

李貞德,〈漢唐之間求子醫方試探—兼論婦科濫觴與性別論述〉

吳一立,〈鬼胎、假妊娠與中國古典婦科中的醫療不確定性〉

鈴木則子,〈鏡中美女—從江戶時代的化妝書看美容意識的變遷〉

李尚仁,〈女人與蟲—兩性分工、種族概念與萬巴德的絲蟲研究〉

游鑑明,〈近代中國女子健美的論述(1920-1940年代)〉

吳嘉苓,〈台灣的新生殖科技與性別政治,1950-2000〉

傅大為、成令方,〈初論台灣泌尿科的「男性身體觀」〉

祝平一,〈塑身美容、廣告與台灣九0年代的身體文化〉

導言

李貞德 中央研究院歷史語言研究所

1992年夏天我從美國學成返鄉,進入史語所工作,剛好遇上所內籌組「疾病、醫療與文化」的讀書小組。每個月總有某個禮拜六的下午,幾位年輕同仁在前輩師長的帶領下,一起研讀古典醫籍,企圖實踐史語所「上窮碧落下黃泉,動手動腳找材料」的傳統,為歷史研究尋得新天新地。到了次年春末,我已經參加了十場讀書會,耳濡目染,受益頗多,卻從未負責提供史料、研讀報告。師友力勸我回饋,我左思右想,盼能搭配自己所鍾情的女性史,於是決定摘錄《醫心方》中婦產相關醫方,邀請師友們共同解讀。不料,卻從此結下與醫療史的十五年因緣,加以從女性生育的重責大任入手,意外地沾上了身體史的一點親故。「疾病、醫療與文化」讀書小組後來獲得中研院主題計畫的支持,在1997年改組為「生命醫療史研究室」,除了照例每個月有讀書討論會之外,更是連年主辦國際會議,從不同角度探討各種主題。其中,1999年「健與美的歷史研討會」,正是期望從性別角度探討醫療史與身體史交流的一次嘗試。本次論文集所收九篇文章,都曾經在生命醫療史研究室的各種討論會中宣讀,其中四篇便出自於「健與美的歷史研討會」。

《醫心方》是日本平安朝御醫丹波康賴在公元892年撰成的醫學百科全書,收錄了中國自先秦至隋唐超過兩百種的醫藥保健方書,展現了日本自七世紀初以降近三百年吸收中國醫學知識的成果。其中六朝醫方在中國大多已經亡佚,唯賴這套日本醫籍摘錄保存部份。九世紀日本御醫對女性健康的關注集中在孕產,尚未能如同時期的中國醫者般發展出包括經帶胎產的全套婦科論述。 1993年春末我的報告雖然以《醫心方》中的孕產方藥為主,後續的研究卻顯示中國醫者在五世紀到七世紀之間,已然對女性生育活動展開全面性介入,從胎產功能、生活行為到情緒規範,一層深似一層地申論女性身體的特殊性,為中國醫學中婦人別立一方提供了理論基礎。本冊所收〈漢唐之間求子醫方試探—兼論婦科濫觴與性別論述〉一文,便是在說明性別化的身體觀為中國婦科醫學奠基的最初階段。

不過,儘管性別化的身體觀與婦科醫學發展關係密切,學者對於中國醫學何時分論男女、又如何申論卻有不同看法。美國學者Charlotte Furth的力作A Flourishing Yin從《內經》入手,主張在她稱為「黃帝的身體」之中,陰陽是相對且流動的概念,並不限於具體的男精女血,一直要到南宋陳自明將同源互補的陽精陰血分而論之,申論「婦人以血為主」,男女身體的性別區隔才趨於明顯,而婦科醫學方得確立。 Furth的結論與傳統醫史學者的分期並無大異,但後者主要以陳自明《婦人大全良方》一書的出現為斷代的判準,前者卻從性別化身體觀的角度鋪陳了專科醫學演繹的過程。

Furth形容性別分化之前「黃帝的身體」乃陰陽同體,不禁令人想起Thomas Laqueur的名著Making Sex。Laqueur解讀自希臘至佛洛依德的西方社會看待男女身體的方式,認為「一性模式」(one-sex model)源遠流長,自古典經中世紀而不衰,甚至曾受過文藝復興以降解剖學的考驗印證,直到十八世紀末,才因各種政治文化論述對女性公領域角色的辯論,而推擠出後來男女有別的「雙性模式」(two-sex model)。 Laqueur擺脫過去處理醫學發展習用的「進步史觀」,指出醫學論述與各個時代文化、權力運作之間的關係,確實發人深省。 然而他以生殖器的位置和形狀為主判定男女身體異同的取徑,一方面洩漏了由現代解剖學而非古典體液說出發的問題,另方面也影響他對西方傳統醫學文獻的解讀。希羅、中古,乃至近代早期歐洲醫史學者為了回應Laqueur的說法,紛紛提出史料證據,闡明各個時代對男女身體差異的看法,非「一性模式」所可涵蓋。

Furth在其書中表示受到Laqueur的啟發,也希望從中國婦科醫學的角度,與西方相關研究進行對話。不過,她所引起的迴響主要仍在中國史的領域中。2005年荷蘭漢學刊物《男女》便出版了一期專號,探討宋代以前性別、身體與醫療之間的各種關係,回應Furth以宋代為斷的看法。由於是以「婦女醫學」(women’s medicine)為核心,因此專號中的三篇論文和一篇回顧,雖都涉及性別與醫療的面向,但主要環繞在女性身體的部分。 倒是同一年李建民發表〈督脈與中國早期養生實踐—奇經八脈的新研究之二〉,由討論男性身體提出男女不同,自古即然的說法。這篇文章分析奇經八脈中職司男性養生的督脈,說明人體中的津液,不論腦髓或精液,在《內經》中已經多所論述,而《內經》乃以生理週期的不同體液為判準分別男女。李文並主張在鑽研「氣論」多年之後,學者應當緊接著探討「津液論」,才能更深入地理解古典中國醫學中性別化的身體觀。

近年來針對女性身體的研究層出不窮,而「男性研究」卻大多環繞在近現代的同志論述,李建民從醫經入手提醒歷史學者重視古典的男性身體觀,值得肯定。然而,「男性身體觀」作為一個研究對象,之所以尚未引起充分注意,是否和傳統以男性為基準、女性為變例(或對照)的思維息息相關?當「任、督分開是前『任』後『督』,合起來也可統稱督脈」時, 確實很容易令人將醫經中的男性身體視為男女共享的通則,而難以有意識地認真探究其中的性別涵義。 以不同於認識男性的方式來理解女性的身體,一方面超越有目共睹的差別(如女子胎產、男子生鬚)進而分析造成歧異的思想體系,另方面不以女體為標準男體的變例,而是針對女性的健康疾病發展出一套有別於男子的診斷與治療之道,這正是所謂性別化的身體觀為婦科醫學奠基之所在。

然而,不論是氣或津液,傳統醫學探求身體知識的技藝,其實都充滿了不確定性。醫史學者細究醫經、描繪體系、勾勒師承,對於傳統中國醫生已經「知道」了些什麼研究甚多,但對於他們的「不知」卻著墨甚少。性別化的身體觀為婦人別立一方提供了正當性,卻也在保護女性身體的同時,衍伸出一套管束的策略。 尤其對產育功能已經發展出一完整論述的婦科醫學,卻仍可能無法確定女人肚子裡懷的是什麼,這時,規訓女體、管控風險便顯得益發重要。吳一立的〈鬼胎、假妊娠與中國古典婦科中的醫療不確定性〉,便是從醫學知識發展的角度分析宋明之間醫者對鬼胎的詮釋,一方面呈現了醫者的不確定感,另方面也說明醫者為減低此不確定感所建構的知識。隨著病因理論從外感逐漸轉為內因,明代的醫者終於決定鬼胎的起因不是妖魅作祟,而是氣血失調。同時,他們也不吝於提出警告:氣血失調導因於欲求不滿,企圖掩飾情慾的女性終將因自己身體的產出物而被識破。然而,即使如此言之鑿鑿,除非一個胎兒從月經暫停、腹部腫脹的婦女體內娩出,否則他們仍然不能確定她是否真的懷孕了。在今天,「懷鬼胎」只是一種形容而不是一種病,但才在一百多年以前,包括醫生在內,人們卻視懷鬼胎為一種婦人病。

帝制中國末期的鬼胎故事,提供了兩點省思。一方面健康和疾病的定義皆隨時空轉變,另方面擔負產育重責的女體則在此轉變中遭到規訓。而吳嘉苓〈台灣的新生殖科技與性別政治,1950-2000〉一文,檢視二十世紀下半葉不孕診療的發展,則似乎以現代台灣的範例,呼應了這兩個面向。該文分析五十年來台灣生殖科技發展的三個階段,從最初保障男權與父系傳承、經過AID(非配偶間人工授精)的引進而降低了「男人的種」的重要性,到近年則因IVF(體外受精)和ICSI(卵細胞質內精子顯微注射)造成「男人不孕,治療女性」的現象。新生殖科技的弔詭,正在於它使健全無恙的女體,在確保丈夫血脈的期待下,或半推半就或義無反顧地,接受各種醫療器械的入侵,反成了夫妻二人的病體代表。應運而生的,則是針對這女性身體自日常作息、情緒狀態和精神活動的各種要求與規範。

無法實踐母職的焦慮,不限於傳統中國或現代台灣,李尚仁研究萬巴德(Patrick Mason)的傑作指出,十九世紀白種婦女在殖民地困頓的產育經驗,正是這位熱帶醫學之父發現蚊子是絲蟲中間宿主的社會背景。〈女人與蟲—兩性分工、種族概念與萬巴德的絲蟲研究〉一文,將虛弱的歐洲母親和多乳的中國奶媽對比呈現,透過種族與階級角度的增麗,以一種詭譎的趣味展現了性別、身體與醫療錯綜複雜的關係。

健康與疾病的界線既然變動不拘,並非截然兩分的國度,那麼由誰來主導畫線便成了關鍵,「醫療化」(medicalization) 與否的問題於焉產生。在今天,「進步史觀」仍相當主導一般人的歷史思維,而社會大眾亦頗相信醫療專業的情況之下,醫療化似乎不應是個負面的用語。但醫療社會學者在談醫療化時,重點並不在於醫學知識的進步對人類有多少貢獻,而是在陳明我們生活中原先不認為與醫療相關的部分,逐漸受到醫學特定思考、語言詞彙、乃至醫學知識的詮釋,並因而遭遇醫療制度的安排或擺佈的一個過程。也就是說,有些原本不被視為涉及醫學的人類言行(如喝酒或生產)與身體狀態(如懷孕或老年失憶),都因醫療專業的介入而被歸類為健康或疾病。疾病必須治療,治療要找專家,於是人們就更加依賴醫療專業的指導,以致於原先從其他角度或面向處理身體問題的方式、能力,乃至態度,都逐漸喪失了。

醫療化對女性身體的規訓,並不限於具備產育功能的母體。鈴木則子的〈鏡中美女—從江戶時代的化妝書看美容意識的變遷〉,說明十九世紀日本社會如何透過健康之名規範審美觀念。該文分析江戶時期的化粧品廣告,描繪化妝品,藥品和新興資本主義結合,共同改造女體的過程。她指出十九世紀之前日本婦女也以化粧追求時尚,卻難免受到江戶幕府女教倫理觀念的打壓。一直要到1813年《都風俗化粧傳》中將化粧的效果附會於導引之上,化粧才從醫學獲得正當性。而號稱「藥用」面粉面霜(如「美豔仙女香」和「江戶之水」)的化粧品大賣,彰顯了美麗的慾望藉由健康之名大張旗鼓。而不論是追求化妝或勸阻化妝的論述,都以是否能獲得男性的青睞,取得美滿姻緣為目標。只不過化妝流行之前是強調以品德心靈之美,化妝流行之後則是以醫藥建構出來的形體之美為主要吸引力。

就如吳一立的鬼胎故事和吳嘉苓的新生殖科技遙相呼應一般,鈴木所鋪陳的江戶美女也在近代中國找到同伴。游鑑明的〈近代中國女子健美的論述(1920—1940年代)〉,一方面點出二十世紀前半美麗論述與強國保種的體能教育合流,另方面則嘗試挖掘潛伏在救國救民旗幟之下的女性情慾。有趣的是,二十世紀初期的論者振振有詞,提出的訴求卻難擺脫以女性健美作為男性欲望客體的窠臼。不論是男性論者發表以健美為尚的理想愛人觀,或是女性論者現身說法以健美體態搶回變心的丈夫,都顯示女性身體即使逃過了國族主義的監測,也未必能尋獲情慾主體的新天新地。加以此時健美的標準來自西方,無異為掙脫傳統牢籠的中國女體再製造了一幅新型態的規訓枷鎖。

情慾主體真的浮上檯面,恐怕要到二十世紀的下半。祝平一的〈塑身美容、廣告與台灣九0年代的身體文化〉,說明健康的標準遭醫學專業壟斷之後,塑身美容公司便以標榜科學形象乘勢而起,藉由操弄醫療術語和藥物知識,向追求健美的女性招手,在篡取近百年現代醫學成績的同時,也掠奪二十年來婦女運動的果實。當廣告業者提醒女人應當善待自己的時候,情慾儼然成為女性身體的新目標。然而,在腿部曲線截彎取直、腰腹份量斤斤計較的醫療算術中,完整的女性已然退隱,挺身而出的反而是披了科學主義外衣和女性主義形貌,為資本主義服務張目的市場邏輯。

若說塑身美容廣告歪打正著地表現了醫療化對女性身體的規訓,那麼威而鋼(viagra)的聲名大噪或許正反映了醫療化對男性身體的制約。成令方和傅大為的〈初論台灣泌尿科的「男性身體觀」〉明白表示是以「醫療化」的觀點進行研究,點出一九七0年代台灣泌尿科醫生視為老化的正常現象,卻在一九九0年代成為泌尿科藥物治療的重點。該文運用西方泌尿科當代史、台灣大眾醫學文本、泌尿科醫師訪談、以及近來威而剛的知識現象和社會迴響等多種材料,說明泌尿科學界如何從其醫學權威的發言位置,規訓台灣的男性身體。狹隘地專注於精路系統功能,泌尿醫學的發展在簡化男性身體的同時,也漠視了作為其伴侶的女性。

身體,一方面是具有時空特殊性的存在—某個特定的身體只能在特定的時間存在於特定的空間之中,但另方面卻又因其指涉而帶有超越時空的隱喻—古典禮經便以父子兄弟合體的語彙表達家族傳承延伸的意象。職是之故,身體史的研究可以限於生老病死、吃喝拉撒睡的基本經驗與功能,也具備潛力發展出對國家、社會乃至宇宙的各種譬喻。在西方文化的脈絡中,身體史的研究帶有挑戰笛卡兒以降身心二元、唯心為上等思想的意味。而在中國史的領域中,則因宗教、美學與醫療的旨趣不同,呈現出各式各樣的成果。隱喻再現的角度固然屢見不鮮,經驗體會的探索亦不一而足。 本論文集主要從性別化的身體觀和醫療化兩個角度,收錄九篇文章,其中雖亦涉及對性與美的欲望,但大多則專注於產育的母體。事實上,這或許更能反映歷史學者所關心的傳統社會,在其中,身體最重要的功能,可能是生產與再生產(production and reproduction),而非引誘或放縱;身體最常體驗的挫折,可能是吃不飽穿不暖,而非情慾受到壓抑。 然而另一方面,再現與經驗,情慾與產育,在醫療論述中恐怕不易截然二分。乍看之下,傳統以母職為主的女性身體,似乎在現代才被情慾所掩蓋甚至掠奪,但閱覽本論文集之後,讀者或不難察覺,婦科醫學的發展過程,其實也一直充斥著母體與欲望之體的鬥爭。

鏡中美女——從江戶時代的化妝書看美容意識的變遷

鈴木則子*、黃秀敏**譯

本文主旨在探討十九世紀以來出現在日本的身體與美的新意識——即筆者所謂「身體改革」——的現象。直到十八世紀末葉,日本民眾仍認為他們與生俱來的身體儘管費多大功夫,都是不可能改變的。相對而言,女性被教導應當在人類本質基本是善的審美規範下,改善她們的道德特質。然而,一種新的觀念在十八世紀末葉開始盛行起來。

藉著化妝和藥品把身體改造得更有價值是其中一種想法,這種身體改革的想法,普及於平民女性是十九世紀前後的社會的現象。這在江戶時代後期的經濟發展和都市社會的成熟得到明證,例如女性教育程度的提高、都市女性勞動人口的增加、自我意識的形成,以及隨著這些女性的變化化妝品業界之成長、作為化妝情報媒體的媒介之展開等。

另一方面,追求更具價值的身體一事與徹底管理自己的身體結合在一起,進而出現了各式各樣的扭曲現象。通俗小說和浮世繪正好自十九世紀初期開始描繪藉喝醋來減肥的市井女性們。就如同《都風俗化妝傳》所教導的,如果美貌和健康、心正一致時為佳,不合乎美標準的胖身材所暗示的是,不健康的氣血阻塞和心不正的負面形象,因此節食被正當化了。

總而言之,平民女性一面接受醫療與化妝品業界的意見和大量的美容訊息的攻勢,另一面以自己的意志,將自己的身體改造得更有價值。十九世紀初期《都風俗化妝傳》與《容顏美艷考》這兩本化妝書的問世象徵了這種新的身體認識與美容時代的到來。

關鍵詞:浮世繪 鏡子 女用物 《都風俗化妝傳》 《容顏美艷考》 身體改革 氣血 藥用化妝品

「身子端正時則心正,心正時則貞操正,心容則如照在鏡中之人影」 (《都風俗化妝傳》)

一、化妝法的確立和普及

不論東洋或西洋,畫家們向來偏好描繪在鏡前化妝的女性姿態。江戶時代的浮世繪畫師也同樣地以此為題材,特別是在鏡子普及於平民女性的十八世紀後半葉以後,有增加的趨勢(圖一)。

浮世繪中的女性們熱中於僅由紅、白、黑三色構成的日本化妝法,而該化妝法之完成,也是在江戶時代。 紅是指胭脂,白是指白粉,黑則是眉墨和齒黑水。

胭脂妝所使用的胭脂是取自紅花的色素,加以乾燥而成,再以沾濕的口紅筆或手指取一些用來抹眉眼、嘴脣、臉頰及指甲。

白粉當時是以水銀白粉為主,但自十六世紀初,品質較佳的鉛也能國產化後,白粉的主流就成為鉛白粉。白粉溶於水,用刷子不光是做臉,連脖頸子和胸口也要擦。其後也有在臉上拍打粉狀白粉的情形。

把牙齒染黑,係日本獨特的化妝習慣,那是把長在鹽膚木的蟲瘤取下,乾燥後磨成粉末,再溶於稱為齒黑水的醋酸第一鐵的水溶液中,每天早上塗抹。把牙齒染黑原本是貴族階級的習慣,但擴大到平民女性則是在中世(指鎌倉、室町時代)以後,並與成年禮和結婚這類「通過禮儀」深切結合。到了江戶時代雖有地域差別,但把牙齒染黑已成為已婚女性的象徵,一訂婚就把牙齒染黑的習慣便紮根了下來。不把牙齒染黑的,只有未婚女性和「遊女」。在江戶時代,平民女子在產後就會把眉毛剃掉,因此,以麥子的黑穗或炭渣等為原料做成的眉墨描眉,也只有年輕女性和遊女才這麼做。

江戶時代的女性已婚或未婚、是否有小孩,只要看牙齒染黑和眉妝就可以辨別了(圖二)。化妝扮演著表現身分、年齡、未婚、已婚的角色,並非可以自由地來化妝。但是整個江戶時代在白粉的深淺或口紅、腮紅的抹法及後頸的打扮法等有各式各樣的流行,而歌舞伎旦角和遊女所創造出的這種流行,也成為一般女性們追求的目標。

對於愈趨華麗的女性服裝,德川幕府自十八世紀前半葉開始以法令對衣著以及裝飾品加以限制。然而多次頒布同樣禁令的情形一直持續到幕府末期,由此可看出幕府的取締也並不能完全抑制女性愛美的心。

如上所述,江戶時代是確立並普及平民女性化妝習慣的時代,同時也是流行千變萬化的時代。但是要調查化妝史時卻面臨了意想不到的障礙。亦即可成為史料,以平民女性為對象而書寫的化妝書,其發行年代竟然非常晚。要到進入十九世紀後,也就是一八一三年佐山半七丸著的《都風俗化妝傳》 和翌年由並木正三著、淺野高造增補的《容顏美豔考》 這兩本書的出版。總稱為「女用物」以女性為對象的書籍在十七世紀後半葉以後,陸續地出版。 但是卻不見以報導化妝情報為目的,專門討論化妝的書,這是為什麼呢?

我在尋找這個問題的答案時,發現化妝書發行前後的十八世紀後半葉至十九世紀的這段期間,在平民女性的化妝意識中產生了某種變化。這種新的身體認識的誕生,我們甚至可以用「身體改革」來表達。

以下,透過討論化妝書的產生過程及其社會背景,來闡明此一新的身體認識具有什麼樣的性質。

二、作為嗜好的化妝——「女用物」的教導

十九世紀之前,並非完全沒有以平民為對象的化妝情報書籍。「女用物」僅以很少的篇幅,提供簡單的化妝情報。 例如自一六九二年發行,到幕府末期的這一段期間,堪稱「女用物」模範的艸田寸木子著的《女重寶記》一書,全五卷中大半的篇幅耗費在禮儀成規、妊娠生產、女子應該通曉的各種技藝、女性用語及文字彙編等等的內容,但是有關流行的內容也能在一卷之六 「女化妝之卷」、之七「衣服之訊息及當代染布花樣的消息」、之八「關於腰帶」等看到。

本書教導女性在服裝上宜穿著合乎身分、不過分華麗的衣服,且卑視被稱為「都風」(京都風尚)的衣著,認為那是中等以下的女性所讚賞的流行華服,其實都是模仿歌舞伎旦角,屬於「女僕或端女郎(譯按:江戶時代最下級的遊女)的打扮」。此外,在女性的姿容中,最重要的是髮型,關於化妝的項目中,對頭髮梳理著墨最多,但對眉墨、白粉、口紅、腮紅、指甲紅則僅建議宜輕描淡抹。

「女用物」所說的化妝目的,已在「大凡潔淨女身、勤於髮妝,為尊崇男性之禮,因故不得不端容」(《比賣鑑》,1661;「比賣」即女性之意)這句話中充分地表現出來。 女性打扮得漂亮是對丈夫的禮儀,所以就不需要華美,也不需要引人注目。反而是追求時髦惹人注目的裝扮,會被視為是要吸引丈夫以外的男人的不道德行為,而成為眾人責備的對象。

保守打扮的基本想法是容貌的美醜是天生的,故無法改變,一如《女鏡秘傳書》(1650)所言,「容貌與生俱來,不論美醜,無法改變。心之所至,身亦隨之,務遵其心。」 同樣的想法在女訓書中也反覆提出。例如有名的貝原益軒在《女子教法》(《教導女子之方法》,1710)中說道,「女子心勝於容,不亦美哉」, 並指出中國歷史上有知名如無鹽女(譯按:齊宣王夫人,生於「無鹽」),係有才德的醜女,也有像楊貴妃等等的傾國美女。他並且嚴厲地指責世人期望與美女結婚,同時主張女性不論多醜,只要心地善良就應被珍視。 他還根據儒教的性善說,「容貌是天生的,所以即使怎樣難看也很難改變。心既可由惡改為善,何以不改?」,說明姿容雖然無法改變,但性情卻是可朝好的方向改變的。

因此對於婚前的少女們,重要的不是去在意與生俱來而無法改變的容貌,而是女性的四德(婦德=貞節、和順,婦言=措詞和謙虛謹慎的會話,婦容=注意整潔的儀容,婦功=家事能力)皆須徹底掌握,這是為了不犯大錯而過著合乎身分的生活所做的準備。「女用物」沒有為化妝和服裝使用過多的篇幅,可能也是因為在基本認識上存在著「女性的容貌是天生的,無法用化妝改變」這種想法的緣故。總的說來,「女用物」的化妝內容,與其說是推廣化妝,不如說是為了抑制化妝而起作用的。

三、化妝情報和美人畫

過去以來,書籍作為提供情報的媒體,如上所述,容易受到引領社會的意識型態(ideology)所約束,而未能回應女性對流行的熱情,但事實上在近代社會出現的浮世繪這種新的情報媒體,已經開始報導流行情報了。

到了十七世紀中期,從歌舞伎旦角和遊女的畫像中得知最新的化妝、服裝和髮型的流行趨勢便已大為盛行了。上述女訓書《比賣鑑》(1661)即指出,居住在鄉間的女性,從都市帶回來的禮物藝人玩偶和藝人畫(浮世繪版畫之一)得到這類的情報,並且把畫當做範本來化妝。 例如這時期的代表畫師菱川師宣(?-1694),在「回眸美女」(見返美人)一畫中,便以強調婀娜多姿的腰間來描繪扭轉半身的背影,不論是髮型或服裝,都把元祿年間當時的新流行傳達無遺(圖三)。

再者,江戶時代木刻技術發達,使得大量生產的廉價美人畫普及至民間,特別是十八世紀後半出現的多色印刷彩色版畫,迅速地提高了浮世繪作為流行情報來源的價值。這個時候開始也是浮世繪史上畫師陸續輩出的黃金時代。鳥居清長(?-1716)率先使用大畫面(大張紙兩張至三張)描繪以服飾襯托勻稱身材的八頭身美女(身長是頭長的八倍) (圖四),下一個世代的喜多川歌麿(1753-1806)則採用把美女的半身像繪滿畫面的構圖方式,連模特兒的微妙表情也畫了出來(圖一、圖二)。與歌對抗並頗富人望的鳥文齋榮之(1756-1829)則描繪十二頭身像(身體是頭部的十二倍),苗條美女的肢體愈發地變形了(圖五)。

到了這個時代,出版以傳達該年最新流行趨勢為目的的美人畫也已形成風氣。 服裝和髮型款式的設計圖陸續出版,例如受歡迎的畫師菱川師宣所畫的窄袖便服設計圖 《當世早流雛形》(《當代流行款式》,1684) 以及安部玉腕子的髮型設計圖《當世雛形》(《當代假髮款式》,1779) 便是其中兩例。

流行於坊間的當代美女畫像,一方面把什麼樣的女性才是美,這種女性美的標準印入人們的意識中,另一方面則在現實中為女性服務,成為最新流行的化妝範本。

四、化妝技術的傳達和《容顏美豔考》

十八世紀後半,多色印刷的浮世繪美人畫充斥於坊間,前面所說的「女用物」世界也在這種風潮的催促下開始起了變化。發行於一七六九年由東鶴所著的《女教豔文庫》,在女性四德中特別重視婦德、婦容,強調心靈與姿容優雅的重要性。 本書教導女性即使不是那麼美,也可以因為裝扮和髮型而恰如其分地變得美麗,還說能夠把自己美麗地展現出來是「心靈的發明」,對修飾打扮給予積極的評價。為什麼「女性能夠改變出身而顯貴」呢,因為儀表出色的人,即使身分卑微也有與上層男性結婚的可能。本書對打扮的具體建議與過去的書籍同樣地停留在勸阻人追逐流行的華美裝扮,勸人要淡妝,但是對於修飾打扮的基本認識則是與以前在書中所看到的想法截然不同,過去的書籍認為,心靈高貴比姿容美麗來得重要,賦予化妝的地位則是對丈夫及公公有禮。然而本書卻指出,女性天生的姿容可以自己的才智變得美麗,這種「身體改革」的想法,在不久後出版的《都風俗化妝傳》和《容顏美豔考》兩書中,則伴隨著實際的美容行為而有了重大的開展。

《都風俗化妝傳》和《容顏美豔考》是如何地受到女性的歡迎,首先從二書廣泛地被讀者接受即可充分地顯示出來。《都風俗化妝傳》於一八一三年同時在京都、江戶、大坂三個都市出版,至一九二二年為止的一百多年間,共再版了六次;而《容顏美豔考》則自一八一四至一八六二年的五十年間,再版了四次。 《容顏美豔考》還收入名古屋大型出租書店的藏書中,以出租形態廣泛地為人所閱讀。 由其他以女性為對象的書籍在有關化妝的報導中引用《都風俗化妝傳》一事,可想見該書對後續書籍具有不小的影響力。

兩書所設定的讀者層是平民女性。《都風俗化妝傳》是以讀者平常所從事的家事勞動,例如煮飯、洗衣服、劈柴等為前提來記述; 《容顏美豔考》則記載由未婚女性到中年的家庭主婦、女僕及妾的化妝法,同時也提到女巫、女醫、女商人等當時的職業婦女。

那麼,在此首先針對《容顏美豔考》來分析。本書因為出版社的作業情形,出版年雖比《都風俗化妝傳》晚, 但書寫時期可能比《都風俗化妝傳》早一點,因為其內容也具有《都風俗化妝傳》的先驅性格。

本書的序文對大坂女性的華麗裝扮加以讚賞,並且鼓勵人化妝要適合自己的個性,而化妝的目的不只是注意儀容,而是為了變得更美麗。 此序文本身,作為以女性為對象的化妝報導,係劃時代的。過去「女用物」在談到化妝時,是以儒教道德為根據,主張化妝必須反映心中的貞淑度,這種談法已經成為一種常規;一方面由意識型態抑制過度的化妝,另一方面則提倡為丈夫而打扮。相對地,本書的前提卻是肯定華麗的打扮,並且還要加以推動。為了讓人變得更美麗,更是徹底地提出具體的化妝技術。

全書由乾坤二卷構成,乾卷根據季節、目的和生活狀況來說明各式各樣的化妝方法。例如按照因季節而起微妙變化的皮膚狀態,使妝不易脫落而臉色看起來漂亮的化妝法;在大白天的戶外賞花或在燈光下的夜間聚會等,因應光線狀態之化妝法;以及看戲等熱鬧場所之正式場合的化妝法之類。 這與以往僅以數行概略地來說明一般化妝法就了事的女訓書大異其趣;而且在此所教導的長時間化妝不易脫落,又能充分獲得他人注意的化妝法,與其說是為了丈夫而化妝,不如說是外出機會增多的女性,在外出場所,一面與各色人等打交道,一面積極地把自己表現得更美麗的化妝法。

乾卷又按社會立場,依未婚女性、新娘、四十歲以後的女性、成家的中等階級的妻子、有小孩的婦女、侍女、女僕、妾及小孩,分別傳授合適的化妝法。 四十歲以後的女性授以:讓沒有色澤、乾燥的皮膚看起來漂亮的化妝法;忙於家事的家庭主婦則授以簡單的化妝法;女僕「因為經常用水,出力的工作等也多,而手腳粗糙,手腳指也變粗,到處都胖了的話」,則授以在洗刷工作後,要把手浸在熱水中等方法。這可能是反映平民女性即使在繁忙的日常生活中,對化妝和美容的要求也提高了吧!

坤卷則介紹為了補正各式各樣臉孔的缺點而產生的化妝技術。臉型是以髮型和白粉的塗法來修補,而眼、鼻、口的形狀或過高的顴骨,則使用輕淡的胭脂顯出陰影,再利用眼線和口紅的塗法進行修正。 浮世繪雖然傳達了最新流行的化妝趨勢,但女性化的妝卻變得與畫像相同,而與自己的臉孔無關。然而本書則指出,任何人都有可能變臉成為圓形大眼和高鼻梁的橢圓臉龐。

以化妝來修補的不光是作臉而已。皮膚質感的展現也是可能的。例如為了掩蓋雀斑和稱為「麻子」的天花瘢痕,在修補臉色時,則淡淡地塗上胭脂後,再同時使用亮度和光澤稍有不同的數種白粉撲打上去。 江戶時代一般認為「得了天花,容貌便成定數」,照說天花和麻疹的瘢痕成為麻子留在臉上的人應該很多, 但本書卻是首次記載掩蓋麻子的化妝法之書籍。

再者,為了不使麻子起眼的皮膚保養法,還包括用「唐土」和乳汁混合的敷臉劑製作法, 讓因為天花而「容貌已成定數」的肌膚重新恢復。此敷臉劑似乎是要顯示女性行動範圍的擴大,勸人在去伊勢參拜的旅行途中,作為曬黑肌膚之美白用。 這種美容法不是讓皮膚看起來美麗,而是真的為了使皮膚變得美麗而在皮膚表面起作用的美容法。過去的「女用物」在談到皮膚保養時,只是教人洗臉材料之類的製作法,相反地,《容顏美豔考》可說是非常積極地對自己的身體下工夫。

如上所述,《容顏美豔考》傳達的是與浮世繪的化妝情報完全異質的東西。本書的目的在傳達:按個人的臉型來修補缺點或使用白粉的方法,以及保養皮膚這類詳細的技術時,若要以浮世繪這種一張畫的形態來傳達是不可能的,故有必要採取獨立書籍的形態。這就是化妝書問世的原因之一。