諸神的起源:四萬年的信仰、信徒與信物,見證眾神世界史

原書名:Living with the Gods: On Beliefs and Peoples

出版日期:2020-08-05

作者:尼爾.麥葛瑞格

譯者:余淑慧

印刷:全彩印刷

裝訂:平裝

頁數:560

開數:18開,長23×寬17×高3.4cm

EAN:9789570855456

系列:歷史大講堂

尚有庫存

繼《看得見的世界史》與《德意志》,BBC廣播四台和大英博物館又一攜手磅礡巨作

藝術史大師尼爾・麥葛瑞格帶路,探索信仰與人類社會交織的複雜歷史與關係

「我們」是誰?誰才是「我們」?這個時代最大的政治問題,其實也是信仰問題

當我們決定如何與諸神共處,我們也決定了如何與彼此共存

今日,在印尼、奈及利亞、緬甸、埃及,有些社群會遭受攻擊、有些個人會遭到殺害,理由都是他們的信仰使他們在自己的國家裡變成了陌生人;許多國家的移民政策(尤其是美國)當中那些反移民的論點通常都是以宗教的語言表述;法國政府禁止婦女在公開場合穿戴布卡;瑞士舉行全民公投,禁止穆斯林建立清真寺宣禮塔;德國的德勒斯登有數千人定期上街遊行,抗議所謂的「伊斯蘭化」。世界上人口最多的國家中國宣稱他們的國家利益和完整性遭受藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛的威脅,即使後者流亡海外,其所擁有的唯一權力不過就是他所代表的宗教信仰。

宗教,或說信仰,從來就不只是宗教信仰。

每個社會都會有一套建立認同的信念和假設,它界定人存在的意義、區分社群,在許多地區甚至是政治的動力;這套信念和假設通常被稱為信仰、意識形態或宗教,但它絕對不只是「信仰」或「宗教」。

《諸神的起源》綜觀歷史、環視全球,審視器物、地景和儀式活動,書中不討論宗教史,不探討信仰,更不會替任何信仰體系辯護;本書探究的是這套共有的信念對社群或國家的意義、它如何形塑個體與國家的關係,以及人們在這套信念底下究竟相信些什麼、依何而行動,透過怎樣的方式定義「誰能夠成為我們」。

第一部 我們在天地間的位置:各個社群對宇宙自然的理解不同,這些故事與動物、火、水、光,以及四季相關,從理解衍生的儀式強化了社群的身分認同。

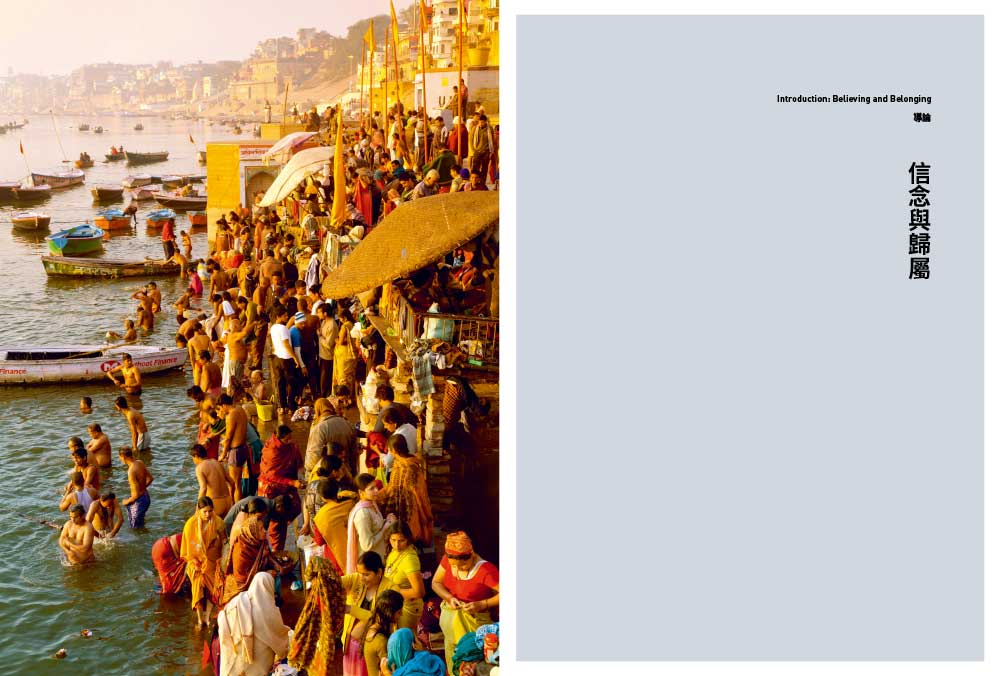

第二部 因為相信,因而相聚:透過社會性的儀式慶典、共同祈禱歌唱等活動,讓短暫的生命得以被納入社群,個人的生命跨越世代與其他生命互動。

第三部 信仰的劇場:人們如何以公開的儀式展示對神的信仰,又如何重新定義並想像精神上的社群;以及在這樣的場域,政治與宗教如何密不可分。

第四部 神像的力量:神聖的雕像和畫像引領信徒走進一個文字無法描述的世界,人們透過想像共處一個時空,塑造團結,得到指引和保護的力量。

第五部 一神還是多神?:人該如何與自己的神相處,又該如何與他人的神明共存?這位神或許是一位至尊崇高的存在、或許是人性化的群神,也可能是生活在我們四周的地方神靈。

第六部 人間的權力與神聖的力量:信仰如何在人統治的國度裡茁壯成長,而國家之於信仰又可能發生什麼困難與問題。

• BBC Radio 4和大英博物館攜手合作,由前大英博物館館長、知名作家尼爾.麥葛瑞格執筆撰述。

• 全新觀點切入人類的信仰,以物件、地景和儀式活動,探索宗教對於人類社會的重要性和歷史意義。

• 超過200張精美全彩圖像,透過珍貴的物件、藏品、繪畫、地景、歷史照片,構成一部信仰的敘事史。

本書特色

◎ BBC Radio 4和大英博物館合作,透過物件、地景和儀式活動,探索信仰之於人類社會真正的重要性和歷史意義。

◎ 闡明宗教與政治的複雜關係,並透過場景和歷史人物事件描述,為當今世界衝突根源提出新解。

◎ 透過物件構成一部信仰的敘事史,並以此作為了解不同社群的入口,研究他們如何想像、定位自己在世界上的位置。

書評

這部流暢易讀的宗教研究作品顯示宗教對我們這個世界十分重要,過去如此,現在亦然。……任何想讓生命更為豐富的人——就算無法改變他的生命——都能從這部傑出的作品中獲益。——《倫敦標準晚報》

麥葛瑞格以豐富的學養,開拓了許多新的觀察角度,職是之故,《諸神的起源》才如此令人印象深刻,啟發人心。——《星期日泰晤士報》

文字清晰,風格獨具,照片更是精彩絕倫——全書總共收入彩色與黑白圖片兩百三十張。一部精緻的通俗作品,討論的主題是宗教的物質史。——《書目雜誌》

一趟宛如旋風般快速,但又令人深感愉悅的世界宗教之旅……既是一部優秀的比較宗教研究,也是一部令人省思的精彩作品。——《科克斯評論》

作者:尼爾.麥葛瑞格

曾於牛津修習法語、德語,法國高等師範學校修習哲學,最後於英國考陶爾德藝術學院取得藝術史博士,1987-2002年擔任英國國家藝廊館長,2002-2015年擔任大英博物館館長。大英博物館在其領導下,短短時間內業績蒸蒸日上,參觀人次倍數成長。2015年成為柏林的洪堡論壇創始人。

著有《看得見的世界史》、《莎士比亞變動的世界》、《德意志:一個國族的記憶》,皆被翻譯成多國版本。其中《德意志:一個國族的記憶》,因透過不同媒介傳達其理念而獲頒獎項,包括英國人文社會科學院為鼓勵跨文化的理解,所頒發的納耶夫.艾爾-羅德漢獎;德國的岡道爾夫獎、歌德獎章,和德國國家獎。

2017年麥葛瑞格與BBC Radio4再度攜手合作一系列節目,以大英博物館裡的珍貴藏品及各地的珍貴照片,講述信仰的故事,集結為《諸神的起源》一書。

譯者:余淑慧

臺灣師範大學翻譯研究所博士,政大英文系兼任老師。曾獲第11屆梁實秋翻譯文學獎譯詩組佳作,第17屆梁實秋翻譯文學獎譯文組首獎。譯有《希臘羅馬神話:永恆的諸神、英雄、愛情與冒險故事》,合譯有《新月集》、《漂鳥集》。

前言

第一部:我們在天地間的位置

1 信仰的開端

2 火與國家

3 生命與死亡之水

4 光之歸返

5 收割和禮敬

第二部:因為相信,因而相聚

6 與死者同在

7 誕生與身體

8 傳統裡的位置

9 讓我們祈禱

10 歌的力量

第三部:信仰的劇場

11 神的家

12 送給諸神的禮物

14 神聖的殺生祭儀

14 成為朝聖者

15 慶典時間

第四部:神像的力量

16 女神像的保護力量

17 宗教複製時代的藝術作品

18 意義的增生

19 改變你的生命

20 棄絕圖像,尊崇文字

第五部:一神還是多神

21 多神的福氣

22 一神的力量

23 地方的神靈

24 如果神站在我們這邊

25 寬容?還是不寬容?

第六部:人間的權力與神聖的力量

26 天命

27 願祢的國度降臨

28 壓迫宗教少數

29 「這裡沒有神!」

30 讓我們生活在一起

前言

思想與歸屬

《諸神的起源》這本書描寫人類生存的其中一個核心事實:每個已知社會共享著一套遠遠超越個體生命,足以建構共有身分的信念和假設──你可稱之為信仰、意識形態或宗教。這樣的一套共有信念具有獨特的力量,足以界定人的意義與區分人的社群,而且在今日全球許多地方還是政治的推動力量。有時候這套共有的信念是世俗的,最明顯的例子就是民族主義國家;不過在歷史的長流中,其性質主要還是宗教的──廣義的宗教。毫無疑問的,這本書不討論宗教史,也不探討信仰,更不會替任何一個信仰體系展開辯護。事實上,這本書綜觀歷史、環視全球,嘗試審視器物、地方與人類活動,藉此探究共有的宗教信念對一個社群或國家的公共生活中究竟具有甚麼意義,了解這套共有的宗教信念如何形塑個體與國家的關係以及如何變成定義我們之所以成為我們的主要構成因素。我認為這當中可能的原因是:當我們決定如何與諸神共處的同時,我們也決定了如何與彼此共存。

信仰回來了

第二次世界大戰結束後,西方世界有史以來第一次沐浴在繁榮的氣氛中,時間長達數十年之久。美國提供大部分國民及其移民一個看似永遠不會停止上升的生活水準。在英國,首相哈羅德.麥克米倫(Harold Macmillan)在一九五七年對英國民眾說了一句很著名的話,指出他們的生活「從來不曾這麼好過」。英國民眾十分同意他的看法,他也很順利地贏得接下來的選舉。從西歐到北美,經濟成長成為典範;整體說來,和平正帶領著人類走向富裕之路。

至於世界上其他地區,蘇聯與美國正陷入艱苦的衝突,有時是軍事上的,但更常爆發的是意識形態上的對立。兩國彼此較勁,看誰能爭取更多的新成員接受他們各自偏好的政治信念──馬克斯的國家共產主義或自由民主的資本主義。由於這兩種主義基本上都是經濟方面的主張,美蘇之間的論辯越來越失焦,漸漸脫離對自由和社會正義的不同看法之辨析,反而把論爭的焦點放在哪種政治主張可以為社會提供較多的物質利益。不過,這種發展一點也不令人驚訝。

這種把理念及其物質成果予以省略──或等同──的原則,我們這裡有一個很顯著的例子:美元紙鈔──或者更為精確一點:兩元美金紙鈔。雖然美國大部分的人民是基督徒,不過美國當年建國時,憲法即曾清楚寫下一個準則:新國家不能建立一個既定的宗教。但是到了一九五六年,為了與堅守無神論的蘇聯拉開更明確的區隔,美國國會提出一個辦法:在公共場合使用那句長久以來大家都耳熟能詳的片語:「我們信靠神」(In God We Trust)。美國國會最後決定把這句片語印在廣為流通的紙鈔上,而不是印在建築物上或國旗上。雖然不是刻意的,但是這個決定卻充滿了象徵意義。從那時候開始,這句片語就一直印在美元紙鈔上;而且在十元的紙鈔上,這句片語就飄浮在美國財政部的屋頂上方,充滿了保護的意味。從十九世紀開始,有一句令人莞爾的片語「萬能的美元」(Almighty Dollar)曾四處傳揚,警告人們不要把神與拜金主義(Mammon)相提並論。不過現在不同了;最能界定美國的其中一個信念,現在就展現在美鈔上面,而美鈔是美國最令人欽羨的成就的表徵。

表面看來,美元鈔票上面印製的新片語彷彿宣告神在美國政治系統之中佔據著崇高的地位,就像二十世紀美國版本的「上帝的恩寵」(Dei Gratia)──英國紙鈔上跟元首圖像印在一起的片語,或伊斯蘭國家的硬幣上面印鑄的《可蘭經》經文。事實不然,這裡的意義幾乎剛好是相反的。

物質與精神這個令人驚異的結合,在美國這裡並不代表往神權政體靠近,遠非如此。相反的,那是一個代表倫理與經濟之間的平衡已經發生重大改變的徵兆。不論在公領域與私領域,宗教組織在大西洋兩岸所扮演的角色日漸隱退。兩地的社會變得越來越世俗化──歐洲可能改變得比較快一點;而且越來越少人上教堂參加傳統的宗教儀式。一九六八年,「改革份子」從經濟不公平這個觀點提出抗議,但是他們幾乎不曾提到神,更別說信靠神。一九八○年代末期,蘇聯的共產主義垮台之後,世界各地的人們看法幾乎是一致的,亦即美蘇之間的意識形態之爭已經結束:資本主義已經贏得鬥爭,共產主義已經衰落,宗教也已經枯萎。此時如果人們還有所謂的信仰──亦即一套人人共享的信念,那麼這個信仰就是物質上的安樂。一九九二年的美國總統大選中,柯林頓說了一句令人難忘的話:「現在是經濟當道呀,傻瓜。」沒有人反對他的這個見解;他贏得選舉,成為美國總統,就像在他之前的麥克米倫一樣。

二十五年後,讓富裕的西方國家感到驚異與困惑的是:各種宗教組織在全球各地紛紛崛起,再度登上政治的中央舞台。這種繁茂的形勢,自十七世紀的歐洲之後就極為少見。現在信仰形塑著全球大部分公共論辯,冷戰期間那些充滿競爭的實利主義如今已經被取代。瀰漫整個中東地區那些殺氣騰騰的衝突,其所表述與爭辯的,已經不再是經濟問題,而是宗教問題。在政治上,巴基斯坦和以色列都是世俗國家,這是毫無疑問。但是這兩個國家的宗教色彩現在卻越來越濃厚。在印尼、奈及利亞、緬甸、埃及這幾個國家裡,有些社群會遭受攻擊,有些個人會遭到殺害,其理由都是因為他們的信仰使他們在自己的國家裡變成了陌生人。印度的憲法明白規定所有宗教都是平等的,但是如今有人呼籲政府擁護一個明顯是印度教的身分認同──嚴重地影響到某些信奉伊斯蘭教或基督教的印度人(第二十五章)。許多國家的移民政策(尤其是美國),當中那些反移民的論調通常都是以宗教的語言來表述,即使大部分國家都抱持不可知論的歐洲也是如此。巴伐利亞總理主張在政府建築大樓架設十字架,作為巴伐利亞認同天主教的身分標記;法國政府禁止婦女在公開場合佩戴全罩式頭巾布卡(burqa)(第二十八章);瑞士舉行全民公投,禁止穆斯林建立清真寺宣禮塔(第九章);德國的德勒斯登(Dresden)有數千人定期上街遊行,抗議所謂的「伊斯蘭化」(Islamization)。世上人口最多的中國宣稱國家利益和完整性遭受藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛威脅,然而後者流亡海外,其所擁有的唯一權力不過就是他所代表的宗教信仰而已。

一九七九年,伊朗發生伊斯蘭改革運動,世俗世界當時曾為此深感震撼。在當時看來,這項改革運動似乎與歷史的潮流相牴觸,現在看來反而是個前兆──宗教復甦重返的前兆。遭受英國與美國干預數十年後,伊朗的政治家在深受屈辱之餘,同時也發現了宗教是界定與宣稱其國家身分認同的一種方式。自此以後,許多國家也走上同樣的道路。在世界上許多地方,經濟繁榮那令人寬慰的政治願景已經隱退,取而代之的是那種透過信仰表達的身分認同的修辭和政治──通常是暴力的政治修辭。這樣的情景是六十年前人們想都不曾想過的。然而這樣的改變也不應該讓我們感到驚訝,因為這事實上是一種回歸,回歸到人類社會的普遍模式。而這正是本書討論的其中一個觀點。

與故事同在

「為了生存,我們給自己說故事。」瓊.迪迪安(Joan Didion)以這個著名的句子展開一部散文選集,描寫一九七○年代,她在世俗化的美國遇到的經歷。這部選集雖然不是宗教上的反思,然而書裡所說的正是那種我們所有人都會有的需要──我們需要故事來整理我們的記憶和希望,我們需要故事來給我們的個體與集體生活一個形式和意義。

我們將從現存最古老的考古證據開始講故事;這個證據出現在歐洲的一個洞穴裡,年代是冰河期末期。我們在第一章會看到:擁有一個超乎本身的信仰的社會似乎比較能面對存在的種種威脅,比較有機會生存和繁衍發展。二十世紀初,法國社會學家艾彌爾.涂爾幹(Émile Durkheim)即提出一個想法:如果一個社會沒有那種超越自身的故事──他稱之為「一個會建構自身的概念」,就不會有社會的存在。對涂爾幹而言,那些故事所展現的理想,還有演出那些故事的慶典──這些全部是構成任何共有信仰系統的基本元素。就某個意義來說,那些故事就是社會本身。我們若失去故事或忘記那些故事──不管基於任何理由,我們就真的不復存在,集體地不復存在。

許多信仰的系統幾乎都含有一個敘事描述現實世界如何被創造、人類如何來到這世界、人類和所有生物應該如何在這世上生存。但是這些故事及其伴隨的儀式所陳述的通常不只這些。這些故事還會告訴群體中的成員彼此該如何相處。最重要的是:這些故事也會述及未來──那些會持續存留的社會面向,即使人一代又一代地死亡與消失。在一個關於歸屬感、代代相傳的故事裡,生者、死者和那些尚未出生者全都有各自的位置。

在任何社會裡,最強大且最有意義的故事是人們世世代代累積創作的。這些累世創作會被重複述說、改編、流傳、吸納進日常生活,並且會被儀式化和內化,以致於我們通常不會意識到我們仍然生活在遠古祖先所敘說的故事裡。在一個我們觀察得到但無法完整理解的模式中,這些創作給了我們一個獨特的位置──而這過程我們幾乎完全難以察覺。不過,只要我們──還有其他人──重複經歷我們最熟悉的一個序列:星期中的每一天,我們就會看見這個過程。

與時間同在

星期天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。把月亮圓缺的週期分成四個星期,一星期分成七天──這個概念可能始於古代的巴比倫。但是我們現代熟悉的形式有可能來自猶太人,呼應的是創世紀敘述的故事:神用六天創造世界,並在第七天休息,並且命令人類和動物也要這麼做和這麼安排生活。這樣一來,我們的每一個星期都把我們連結到「時間」的開端,因為我們的工作和休息都圍繞著星期中的日子來安排,我們的存在就依照這個韻律不斷周而復始。不過,星期之中的日子所代表的意義尚不只此,至於這些意義為何,端看我們的語言和我們的信仰而定。在英文中,我們給星期日子的名字繼承自古人對時間循環的思考結果,猶如我們會觀察太陽、月亮和星體在天上運行的模式那樣。而且這些名字述說的故事僅僅對說英語的人有意義,因為其他民族的星期名字跟我們並不一樣。

星期天(Sunday/太陽之日),星期一(Monday/月亮之日)。我們的一星期始於太陽與月亮──我們差不多每天都會看到的星體,而太陽和月亮的運行又分別標誌著年份和月份。在大部分西歐地區,跟在「太陽之日」和「月亮之日」後面的,都是我們平日很容易觀察到的星體。在羅馬語系的語言中,這個現象尤其清楚:火星(Mars)對應的是星期二(martedi/mardi),水星(Mercury)(meroledi/mercredi)對應的是星期三;木星(Jupiter/Jove)對應的是星期四(giovedi/jeudi);金星(Venus)對應的是星期五(venerdi/vendredi)。這個星體秩序雖然可能會讓現代天文學家感到很驚訝,但是這是羅馬人遵循且留給我們的順序。大約在公元七世紀,英國人把那些跟羅馬神祇有關的星體重新命名,換成北方諸神的名字。這幾位北方諸神的盎格魯.撒克遜名字依序如下:提爾(Tiw)、沃登(Woden)、索爾(Thor)、富里吉(Frige),這幾個神名就是現代英文中的星期名字,依序為提爾之日(Tuesday)、沃登之日(Wednesday)、索爾之日(Thursday)和富里吉之日(Friday)。到了星期六,前述這幾位樸實的盎格魯.撒克遜神祇張開雙臂,歡迎羅馬農神薩圖恩(Saturn/土星)加入祂們的行列,因此我們有了薩圖恩之日(Saturday)。薩圖恩這位來自羅馬的移民神祇固執地保留祂的拉丁名字,從而讓我們的星期日子變成一個由德文與拉丁文混合而成的獨特組合,就像我們的語言本身那樣。

既然我們的星期名字繞著太陽、月亮與五大行星的週期運轉,每一星期的意義就不僅僅只是一段時間長度──暗含許多年的時間長度而已;事實上,這意味著我們每星期都擁有許多神祇的陪伴,還有廣闊的空間也與我們同在。整個太陽系就藏在每天的星期名字裡──這種時空連續一體的概念發源自古代地中海世界,並流傳到了北歐。在英文裡,一週之時間流轉就是一部簡明的天文史;生活於其間的我們仍然每日與我們祖先的諸神,與我們的征服者的神生活在一起,共處在一個古老但穩定的時間結構裡。

人們顯然很樂意以此方式給星期日子命名,令人驚訝的是,此種命名方式不僅可見,而且還可佩戴。在一條十九世紀的義大利彩色寶石手鍊上,我們看到太陽和月亮分別位於手鍊兩端,中間依序排列著各個行星,並以浮雕的技法刻著與各個行星相應的諸神神像,呈現典型的羅馬風格。這條手鍊雖然是在義大利製作的,其意義卻只有懂英文的人才能理解,因為英文的週末名字與歐洲南部的週末名字迥然不同。在義大利文(還有法文與其他羅曼語文)中,過了星期五(Friday),隨之而來的不是薩圖恩之日(Saturday);薩圖恩之日被取而代之,因為星期日子的命名系統轉換成另一個不同的宗教世界。換句話說,這位羅馬異教神祇讓位給猶太人唯一的神的安息日(Sabbath),即Sabato(義大利文的星期六)和Samedi(法文的星期六)。過了安息日之後,迎接人們的不是「太陽神之日」(Sunday),而是Domenica(義大利文的星期日)或Dimanche(法文的星期日),亦即天主(dominus)之日。拉丁文影響之下的歐洲,週末的命名方式不再與天體的運行有關,而與我們如何在地球上禮拜敬神有關。因此,星期中的日子給時間一個架構,把我們的例行日常生活放入一個模式裡,裡頭既有宇宙的和諧,也有社會的秩序。

七天構成一個星期──在現代這已經成為全球現象。但是世界各地的每一天,其命名方式各個不同。這種差異訴說的是當地的故事,至於故事如何,端看其習俗和語言如何而定。大部分受到羅馬天主教文化影響的歐洲國家保留了與羅馬行星神祇相應的星期名字,即使羅馬天主教在當地早已被其他宗教取代。羅曼語族的國家則添加了猶太聖日和基督教聖日。不過在東歐和中東地區,希臘東正教拒絕接受那些錯置的異教神祇,還有以其名字命名的星球名字;他們選擇遵循猶太人傳統的命名模式──這個極為不同的命名方式後來也被穆斯林接手採用。對這幾個地區的人們而言,星期日子有個明顯的中心:那位唯一的神,而這一天是專門用來崇拜禮敬那位神。對穆斯林而言,這個主要的中心日子是星期五,猶太人是星期六,基督徒則是星期天。至於這一天之外的其他日子,他們也不用異教徒的神祇來命名,而是以序列的方式來指認,即第二天、第三天等等。所以在希伯來文、俄文或阿拉伯文裡──就不多談其他語文了,星期日子的運轉訴說著一個相當不同的故事──那是一個關於積極實踐信仰和一神論的故事,關於那位獨一無二的神,以及關於我們的生活模式如何圍繞著那位唯一的神來安排的故事。毫無疑問的,這位神絕對不會願意與其他異教神祇分享時間(第二十二章)。

對世界上大部分人來說,給星期中的每一天命名意味著宣佈──不管是有意識還是無意識地──你獨特的社群的宗教歷史。這就是為甚麼反宗教信仰的法國革命份子那麼急於設計一份類似公制系統,可供全球人們使用的日曆。要設計這樣的一份日曆,他們的結論就是廢除現有的星期記日法,改用十進位的計算法(第二十九章)。這想法很合乎邏輯,他們也相信這個計算法應該可以普世通行。但是就像前文提到的,過了一百多年之後,那些舊日的神祇又回來了。

給星期中的每一天命名或許牽涉的層面很複雜,不過當人們思考該如何紀年的時候,世界各地的文化差異更大,大家的態度也更尖銳。該從哪裡開始計算年?我們的時間──或者更為精確地說,我們的故事是從哪裡開始的?對猶太人來說,那是指耶和華創造世界的那一刻;對羅馬人來說,那是指他們的建城之日。無論如何,這兩個例子都完美地展示了他們各自的觀點,顯示他們在世界歷史所佔據的位置。但是對世上其他人來說,年的開端意味著世界重新開始、萬物重新復生的那一刻。對基督徒來說,那是指耶穌出生的那一刻;對穆斯林來說,那是指先知從麥加(Mecca)遷移到麥地那(Medina)、信眾的社群開始成形的那一刻。封建中國的每個王朝都以一個新的年號開始。對法國革命份子而言,一七九二年是法國的第一年,因為這一年他們建立了共和制,成立了新政府。墨西哥阿茲特克人(Aztec)的年既沒有開始,也沒有結束──他們是用一種複雜的、以五十二年為一循環的單位永無止盡地重複。簡而言之,我們在此找不到一個普世共有的故事。計年就像計日一樣,傳達的是每一個社會獨特的想法:關於他們的社群身分,還有關於他們在時間的長流裡所佔據的特別位置。

過去兩百年來,歐洲與美國持續發展的權力已經帶領(或強迫)大部分世人依照他們的方式來劃分歷史時間,亦即以耶穌基督的誕生年份來劃分成基督紀元前(BC/Before Christ)和基督紀元後(AD/Anno Domini)。許多民族雖然有各自的信仰,但是他們大致都同意使用這個紀年法;不過可以理解的,大部分人拒絕使用BC和AD這兩組字母,因為使用這兩組字母即表示支持(或者至少承認)獨屬基督教信仰的敘事。相反的,他們比較喜歡中立的觀念。因為這樣,自十九世紀以來,公元(Common Era)的紀年標準越來越受到歡迎,這個紀年法雖保留了基督教的歷史,記載了許多據傳是耶穌降生以來的事件,但是重新予以命名,改為CE(公元後)和BCE(公元前)。

公元紀年法這個概念十分巧妙,而且大致上也是個成功的做法,讓人們可以從中找出一個敘述框架,用以包含納入所有人類,不用考慮他們在語言、文化或宗教各方面的差異。但是這是一個很罕見的成功例子。這個案例之可能實現,也許是因為兩個(若或加上伊朗,則有三個)曆法可以愉快地共存,人們可以根據不同的目的予以選擇使用(第二十九章):這是一個泛基督教的、甚至是雙語的時間觀點。但是我們將會看到的是:大部分發生在地方敘述和全球敘述之間的衝突就不是那麼輕易可以化解的。

第二章 火與國家

在日內瓦附近的歐洲核子研究組織(CERN),其總部外面立著一尊印度神像,一尊永遠站在火圈內跳舞的濕婆(Shiva)神像。許多來這裡的訪客都覺得有點不安,不知為何這個強調理性的科學研究中心,怎麼竟在門口安放一尊神像來迎接客人?但說真的,再也沒有比濕婆更適合安放在這個地方的神像了。理由並不只是因為印度長久以來一直和歐洲核子研究組織密切合作,共同經營多項研究計畫。主要的原因在於:在印度的傳統裡,濕婆的火既能創造與支撐我們的生命,也會毀滅我們的生命。火終將逸出人類的理解範圍,或脫離人類的控制,就像核能一樣 。

當然,並不是只有印度的傳統曾在危險、搖曳的火中發現神。古典希臘神話中的普羅米修斯(Prometheus)曾到天庭盜火,送給人類使用。對猶太人來說,摩西曾在燃燒的灌木叢中看見上帝;對基督徒來說,聖靈是以火舌的形象降臨在使徒之間。在許多社會裡,可見但不可觸,充滿力量卻沒有具體形象的火是最明顯、最直接的神聖象徵。

然而火也跟人類的生活息息相關。事實上,有人認為人類社會之所以可能,正是因為火。大概一百萬年前吧,我們的老祖先一旦學會了用火,火不但提供保暖與安全(阻擋危險的動物不使其靠近),還聚集了整個社群,使大家圍在火堆旁煮食與用餐。煮熟的食物提供人類更多的卡路里和蛋白質,人類的大腦因而得以在數萬年間持繼續成長發展。當社群成員圍坐在火堆前,他們會分享彼此的故事。火於是成為社會的焦點。不過這個概念應該並不會讓我們感到驚訝,因為「焦點」(focus)就是拉丁文「壁爐」的意思,每一次我們使用這個字,就在無意之中對火的聚集力量─那無可匹敵的力量致敬。圍坐在火堆前想像自身的那個社群可能是一家人、一個村落,甚或一個國家。對羅馬和波斯這兩個歷史上最偉大的帝國而言,火成了國家團結最基本的神聖徽誌─—雖然火在這兩個帝國的成聖方式極為不同。

波斯和羅馬這兩個帝國曾在公元3世紀為了奪取中東的統治權而打得你死我活,今日則在大英博物館的古幣展示區面對面共處一室。來自波斯的是一枚金幣,大小大約相當於10便士硬幣,上頭刻著瑣羅亞斯德的的聖火祭壇和兩個男性侍奉者。來自羅馬的是一枚深色的青銅幣,上面刻著維斯塔神殿和著名的維斯塔貞女(Vestal Virgins)。

對羅馬人來說,維斯塔(Vesta)是司火的處女神,負責保佑家宅和爐火的安全。她是一位百分之百的家宅女神。不像其他女神,例如維納斯(Venus)或茱諾(Juno),她完全沒有情愛方面的荒唐艷聞或軍事方面的冒險故事:她只是待在家裡,坐在火爐邊,保護家中所有居住者的安全。不過,就某個意義而言,她卻是羅馬最重要的女神。不像其他神祇,她在羅馬史的大部分時間裡只擁有一座神殿,就蓋在羅馬廣場的中心;很不尋常的是,這座神殿裡並沒有維斯塔女神的神像─維斯塔女神只存在於神殿內那盆永不熄滅的火焰之中。但是那盆爐火和那座神殿也是羅馬城與羅馬帝國的爐火,羅馬人的成功與存亡完全依賴維斯塔女神的火焰。維斯塔女神的爐火因此成為羅馬帝國的主要象徵。她的火焰必須永遠保持燃燒,因此,神殿裡的爐火必須隨時有專人照管。

我們可以在這枚大約鑄造於公元200年的銅幣上看到這一景象。銅幣的一面刻著一間圓形神殿,上頭寫著Vesta Mater的字樣,意即「母親維斯塔」,因為這位處女神也具有典型的母親形象─這一矛盾現象其實在許多社會裡都會出現。一如既往,銅幣上沒有女神的神像,倒是在火爐的兩側分別站著三名女子。據劍橋大學古典學教授瑪麗.畢爾德(Mary Beard)解釋,這幾位女子就是維斯塔貞女:

只有那些純潔無暇、特別為這個目的而挑選出來的年輕女孩,才有資格照管像這樣一盆具有信仰與政治意義的火。一般來說,神殿設有六位貞女祭司 ,她們在任職期間必須保持處子之身。瑪麗.畢爾德繼續解釋道:

犯下這種錯誤的維斯塔貞女,她面臨的懲罰是可怕的死刑—─活埋。從歷史文獻中,我們知道這種刑罰曾經施行過幾次。既然這樣,到底有哪些人會願意從事這樣的工作?據瑪麗.畢爾德的解釋,其中一個理由就是這份工作所帶來的地位:

如果把銅幣翻過來,我們可以很清楚地看到維斯塔神殿和國家這個概念之間的連結充滿了女性特質。在這面銅幣上,你看不到預期中的皇帝頭像;相反地, 你看到的是一個女子的半身像,從上頭所刻的Iulia Augusta,可知這是尤利亞.多姆娜(Julia Domna)尤利亞.多姆娜的丈夫是皇帝塞提米烏斯.塞維魯斯 (Emperor Septimius Severus),他在公元193年開始統治羅馬,一直到公元 211年為止。由於他在王宮位址蓋了第二座維斯塔神殿,於是把皇后請出來做廣告,宣傳羅馬女人的理想形象:照管家庭與國家的爐火。因為被連結到維斯塔女神之火,皇后於是可以分享某些維斯塔貞女的政治責任,同時也擔任國家之母的角色。

據瑪麗.畢爾德指出,在男性占極大優勢的羅馬政治圈,女性擁有這樣的權力是極為罕見的,而這個例子在後世擁有一個長久且迷人的來生:

一點也不令人驚訝的是,最懂得利用這份歷史資訊的其中一位形象操縱者就是英國的伊莉莎白一世(Elizabeth I)。作為一位貞女女王(Virgin Queen),她的繼承權與合法性一直遭受羅馬天主教教廷質疑。伊莉莎白一世想必會覺得很高興,因為她發現有機會把自己打造成古羅馬政治制度的繼承人,這個制度認可未婚女子,願意把國家大事託付給她,而且這個制度又比教廷更為古老。曾有一位維斯塔貞女被懷疑失貞,結果她拿著篩子取水,以此證明了她的貞潔。因為這個典故,伊莉莎白在這張畫像(她還有許多幅這樣的畫像)拿著一個篩子—─這形象既可強調她的貞潔,也強調她足以擔當保衛國家的獨特身分(這個事例想必讓伊莉莎白感到很欣慰,因為羅馬天主教教廷屬意的王位繼承人是蘇格蘭女王,但是沒有人會把這位女王跟貞潔畫上等號)。兩個世紀之後,法國的瑪麗.安托內特(Marie Antoinette)為了強調她身為模範妻子與母親的角色,並且在政治領域裡擁有適當的位置,她也請畫師把自己畫成維斯塔貞女。可以理解的是,她捨棄了象徵貞潔的篩子,選擇站在象徵國家的爐火旁,以此表示她會為國家效力。我們在此看到的兩位女子,她們就像數百年前的尤利亞.多姆娜一樣,藉由與維斯塔貞女的聯繫,讓她們的國人知道他們可以把跟國民有關,甚至關乎國家生死存亡的任務交給她們─—她們會照管國家的爐火。

神聖的爐火這個概念擁有驚人的生命力。令人欣喜的是,這則故事還有民主的最後一章,故事背景是世界第一次大戰的第一個秋天。很快地,大家就清楚知道,像規模這麼大的戰事,不僅男人要上戰場打仗,全體國民都必須參與才行。1914年10月,威爾斯作曲家艾弗.諾韋洛(Ivor Novello)創作了第一次世界大戰期間流行最久的愛國歌曲 :

當你的心充滿了思慕,

保持家裡的爐火燃燒;

儘管年輕男子身在遠方,

他們會夢見自己的家園。

就像古代的羅馬,英國本來並不容許大部分女子擔任任何政治角色。但在1914年,英國此時召集每一位女子動員起來,以妻子、母親或姊妹的身分,負起拯救國家的責任:照管家裡的爐火。因為每一座爐火,就像維斯塔神殿上的爐火,都是國家的聖火 。