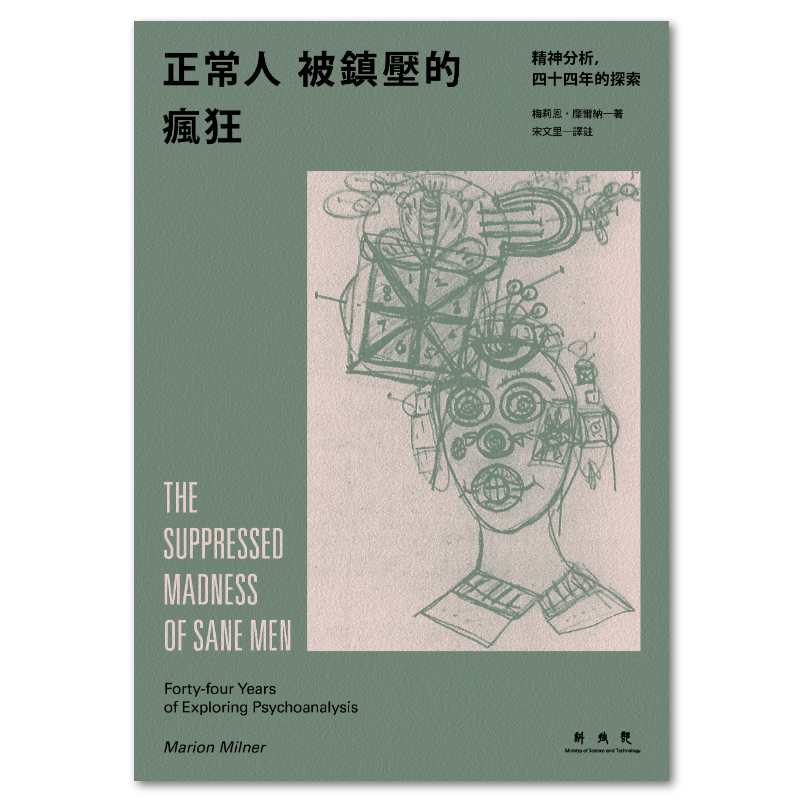

正常人被鎮壓的瘋狂:精神分析,四十四年的探索

原書名:The Suppressed Madness of Sane Men: Forty-four Years of Exploring Psychoanalysis

出版日期:2016-09-28

作者:梅莉恩‧糜爾納

譯注者:宋文里

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:512

開數:25開,高21×寬14.8cm

EAN:9789570848007

系列:現代名著譯叢

已售完

梅莉恩‧糜爾納的《正常人被鎮壓的瘋狂》一書,彙編了她從1940年進入精神分析專業領域開始直到她的68歲高齡(1986年)之間所寫的精神分析論文、講稿、短文共計20篇,再加上編書時所寫的導論和後記各一篇,可以看成她一生在精神分析專業方面著作的全集。由美國心理協會與倫敦精神分析中心共同創立、現今最完備的《精神分析電子資料庫》(Psychoanalytic Electronic Publishing)中輯錄的70本「經典書籍」中即包含此書。

糜爾納在書中討論有關「象徵」的問題,與之相關的「象徵形成」、「象徵化作用」、「象徵運作」等概念細節,以及象徵如何以意象這種內在體驗而誕生。她不但論證從前及同時代如巒克(Otto Rank)、撒克斯(Hans Sachs)、克萊恩(Melanie Klein)、席格(Hanna Segal)等人的精神分析,更結合哲學家馬熙丹(Maritain)、朗格(Susan Langer),藝術評論家宮布利希(Gombrich)、艾倫茲懷喜(Ehrenzweig)等各領域的觀點,對後來的精神分析理論提供重要的貢獻。另外,糜爾納利用她所擅長的「自由畫」來進行精神分析,可說是貫通藝術與精神分析之間的重要橋樑,在藝術治療方面多有貢獻。而她在書中的所有文章,都立基於她臨床工作的「經驗」和「體驗」。

作者糜爾納以「瘋狂」為書名,是因她所使用的「瘋狂/正常」這組詞彙是針對廣泛讀者的訴求,而不是只為了精神分析或心理治療專業讀者。她認為瘋狂不但不可畏,反而正是常人都可能具有的超常體驗。因此,在本書中,糜爾納把這種累積在社會文化規範下對「瘋狂」的誤認及懼怕做徹底的翻轉。從作者自己的體驗到臨床案例的細密觀察與詮釋,她要我們和「瘋狂」重新交涉,從而能更深刻理解我們所具有的瘋狂本質實乃同時鄰接著「疾病/創意」的兩個界域,了解到在我們所生活的現實世界中,由於我們的懼怕,以致為了「正常」之故,我們也同時犧牲了許多創意生活的機會。

作者:梅莉恩‧糜爾納

(Marion Milner, 1900-1998)。英國著名的精神分析師。本名梅莉恩‧布雷克特(Marion Blackett)。於倫敦大學學院(University College, London)攻讀心理學與生理學,並自1926年起開始以寫日記的方式觀察她自己所謂的內在感覺,後以此為素材出版第一本散文集《個人自己的生活》(A Life of One’s Own, 1934)。 糜爾納曾以心理學家的身份在「女孩日間公立學校信託基金會」(Girls’ Public Day Schools Trust)工作,並曾以此工作經驗寫下《學校中人的問題》(The Human Problem in Schools, 1938)一書。 1943年她通過不列顛精神分析學會(The British Psycho-Analytical Society)的認證而成為正式的分析師,此後接受兒童分析的訓練。另著有《論為什麼不會作畫》(On Not Being Able to Paint, 1950)及《活神之手》(The Hands of the Living God: An Account of a Psycho-analytic Treatment, 1969)、《永恆的日昇》(Eternity’s Sunrise, 1987)等書。

譯注者:宋文里

國立清華大學榮譽退休教授、天主教輔仁大學兼任教授。美國伊利諾大學(Urbana-Champaign)諮商心理學博士,專長領域為文化心理學、藝術心理學、文化的精神分析、宗教研究、批判教育學。著有〈穹窿:重寫一個關於性的象徵初型〉、〈以啟迪探究法重寫碟仙〉、〈負顯化:觀看借竅儀式的一種方法〉、〈意義的浮現:自由素描與意識的探索〉、〈創真行動:閱讀史瑞伯的一種他者論意義〉、〈療遇時刻:理心術與療癒的多重文化交叉論述〉等論文。譯作包括愛德華.魏爾森(Edward O. Wilson)《人類本性原論》、哲若姆.布魯納(Jerome Bruner)《教育的文化︰文化心理學的觀點》、保羅.普呂瑟(Paul W. Pruyser)《宗教的動力心理學》,及卡爾.羅哲斯(Carl R. Rogers)《成為一個人:一個治療者對心理治療的觀點》等作品。

譯者導讀

致謝詞

導論

1. 兒童之懷疑的能力

2. 對一個兩歲半男孩的分析筆記

3. 一個三歲小孩的自殺徵狀

4. 幻想的某些面向和普通心理學的關係

5. 幾個路標──黑暗、喜悅、心靈

6. 成年患者之玩具使用

7. 兩場分析的結束

8. 受框限的鴻溝

9. 幻覺在象徵形成中的角色

10. 原初感官體驗的傳達

11. 無意義中的意義

12. 精神分析與藝術

13. 在混沌中賦予秩序

14. 身體的專注

15. 藝術的隱性秩序

16. 溫尼可與雙向的旅程

17. 一場兒童分析中的雙向旅程

18. 對於精神分析論密契主義觀念的幾點評註

19. 對於馬素‧可汗的文章〈追尋夢中體驗〉的討論

20. 溫尼可與重疊的圈圈

21. 後記

附錄一:作者年譜

附錄二:本書作者主要著作的箋註書目

人名索引

主題索引

中譯導讀(節錄)

梅莉恩‧糜爾納(Marion Milner, 1900-1998)在英國的精神分析學界是個相當具有特色的人物──我們也許不需用「大師」之類的名號來干擾她的在天之靈,因為她從來就無意要為自己營造出這樣的世界,但是,只要從現今最完備的《精神分析電子資料庫》(Psychoanalytic Electronic Publishing) 中搜尋,我們會發現其所輯錄的70本全文「經典書籍」(classic books)之中(不包含《佛洛伊德心理學著作全集》在內),就有兩本是她的著作, 而我們也知道,精神分析的專業著作,從佛洛伊德和他的徒友們在19世紀末肇始,至今的一百多年間,早已出版了數以千計的書籍和數以萬計的論文,因此,即便不稱為大師,也已經讓我們起碼知道她具有何等舉足輕重的份量。

本書就是她的那兩本經典書籍之一。我們先從副標題看起:「精神分析,四十四年的探索」(Forty-Four Years of Exploring Psychoanalysis),這就是說,本書彙編了她從進入精神分析專業領域開始(1940)直到她的86歲高齡(1986)之間所寫的精神分析論文、講稿、短文共計20篇,再加上編書時所寫的導論和後記各一篇,可以看成她一生在精神分析專業方面著作的全集。

然而,這樣的文集之書名為什麼會取為「正常人被鎮壓的瘋狂」(The Suppressed Madness of Sane Men)呢?也許,熟悉精神分析專業領域的人對此不會覺得有任何疑問,因為,整套精神分析的學問正可一言以蔽之,說它是「對正常的瘋狂與對瘋狂的正常之心靈交互關係」的研究。不過,在本書的作者自道中,糜爾納已經承認本書的書名實係取自美國哲學家桑塔耶納(Santayana)的一篇短文標題。 桑塔耶納的哲學(尤其是他的美學)事實上和精神分析的發展在糜爾納之前沒有發生過什麼實質的關聯(雖然桑塔耶納和佛洛伊德的生命史有六十六年的重疊),這純粹是作者個人對於美學的興趣而使然。那麼,糜爾納的特色究竟是什麼?從以上所談的書名所牽涉的一些耐人尋味的端倪來看,這應該就是本篇導讀要設法回答的問題了。

糜爾納在本書導論中已經明言,她並不喜歡接受任何線狀思考的羈絆。作為一個讀者以及翻譯過全書的人來說,我可以就我所看見的幾條主題線索來談談這本書──有些書評者認為本書在編輯時似乎對於主題沒有作很清楚的控制,以致有時提出問題而未見清楚的回答,有時又多次重複同樣的理論和材料等等 ──但是,如果要站在欣賞的位置來閱讀,我們仍可讀出這本涵蓋先後四十多年間所寫的二十幾篇文章裡,確有幾條大小不等的主題線可以引導我們的閱讀。

一、一貫的佛洛伊德主義者

首先,對於非精神分析專業的讀者來說,先看看糜爾納的理論背景會有助於進入她的核心主題。在糜爾納的心目中,毫無疑問的是他對於佛洛伊德理論的忠誠──雖然後來有些評論者認為她和榮格學派的主張有更多契合之處。不過,她也和其他的後佛洛伊德精神分析師一樣,會發現佛洛伊德理論的某些不足之處,但是,佛洛伊德作為精神分析理論與方法的開創者對她而言是完全毋庸置疑的,譬如她經常使用「原初(初級)歷程」(primary process)、「次級歷程」(secondary process)、「退行狀態」(regressed state)、外在現實(external reality)、自我(ego)、和對於口腔、肛門之作為愛恨表達的器官等等概念,以及使用自由聯想和傳移/反傳移分析等方法都是明證。但是,畢竟她開始接受分析訓練的時代就是佛洛伊德剛好過世之後。在英國,後來的精神分析學術史都號稱有個「不列顛學派」(British School)的形成,而這學派就是由眾多第二代精神分析師所構成,其中在1942-1944年間發生了克萊恩和安娜‧佛洛伊德之間的嚴重爭論,導致不列顛精神分析學會成員之間的分裂。但是在克萊恩和安娜‧佛洛伊德兩位領導人旗下成員各自構成的「學派」之外,還有多位分析師並未捲入這場爭論之中,這就是有些學術史所稱的「中間學派」,然而,這些人物事實上並未另外構成一個壁壘分明的學派,只是在1952年成立了一個聯誼會性質的社團,因此,後來比較中肯的學術史就改稱他們為「獨立份子群」(the Independents Group),其中包括後來對精神分析發展極有貢獻的學者溫尼可、貝林特(Michael Balint)、海曼(Paula Heimann)、費爾本(William R. D. Fairbairn)、甘垂普(Harry Guntrip)等等,而糜爾納後來也常被歸在這些「獨立份子群」之列。有趣的是,有位評論者對於身處在此一派別立場複雜關係之中的糜爾納作了很有意思的觀察:「雖然只是由於『機率』使得她在當時的發展之中,和不列顛精神分析學會的許多『傑出』成員間都維持了和諧而直接的合作關係,但在她自身之中,則保持了辯證而內省的內在論述。」 另外,雖然我們知道她在整個學圈中的關係並非只用「和諧相處」來一語道盡,但在本書當中,我們也可發現糜爾納和各派人物之間沒有很深的黨派恩怨,其證據就在第10章末尾所加上的那段「對患者圖畫的觀者評論(1960─65)」,其中被作者請來觀畫的人物包括了所有派別,甚至還有不屬於佛洛伊德典範的榮格學派友人在內。

英國的精神分析學界固然有派別林立的問題,但是,從克萊恩以來,英國的精神分析也一直朝向所謂的「對象(客體)關係」(object relations)的理論而發展,包括那些獨立份子們也都在克萊恩之外,對這個理論取向各自作了大小不等的貢獻。因此,在糜爾納的理論中,對象、客體、外在物(人物、物件)、內在對象等等觀念也就是她和她同一代的英國精神分析學界所共同關注的主題。因此,由克萊恩所發起的一些相關概念,譬如內射(introjection)、投射認同(projective identification),以及溫尼可提出的轉渡對象(transitional object)、轉渡空間(transitional space)、對象使用(object usage)等等概念會在糜爾納的寫作中頻頻出現,也就不足為奇了。

二、有關「象徵」(symbol)的問題

在此之外,另一個重要的概念線索,在糜爾納書中表現為一個核心的,就是有關「象徵」(symbol)的問題。象徵形成(symbol formation)、象徵化作用(symbolization)、象徵運作(symbolism)等等用語就是在討論象徵問題時所需用到的概念細節,但這些概念還不是糜爾納的發明,在她的文章中她都仔細引述過這些討論的先前文獻,包括最早的巒克(Otto Rank)、撒克斯(Hans Sachs)、鍾斯(Ernest Jones),直到她同時代的克萊恩、席格(Hanna Segal)、克里斯(Kris)等等,只是,糜爾納會毫不猶豫地將非精神分析的其他作者(特別是美學方面)對此問題的見識引進來一起討論,譬如哲學家馬熙丹(Maritain)、朗格(Susan Langer),藝術評論家宮布利希(Gombrich)、艾倫茲懷喜(Ehrenzweig)等等,特別對於艾倫茲懷喜,她用了不少的篇幅。她在這方面的耕耘,事實上就在佛洛伊德之後,也在榮格對此議題出現更多關注之前,因此,她的理論貢獻具有橋樑的地位,使後來的精神分析可以在此重要的問題上可以有進一步的發展。

三、意象與內在體驗

接下來就進入了糜爾納最具特色的討論,那就是關於象徵如何以意象(image)這種內在體驗(inner experience)而誕生的問題。內在體驗顯然是和身體有關的,但是,糜爾納在這問題上反覆打轉,進入了幾乎令人眼花撩亂的描述和區辨,譬如一直到本書的結論之處,可能有些讀者還是不太明白她所堅持的身體呈現(body presentation)和身體再現(body representation)之間,到底有什麼分別?當然,仔細閱讀,還是可以看出她的立論根據,基本上是從她自己個人對於注意力放空的體驗(表現在她早期的那兩本散文集中)以及從她所分析的臨床觀察中所發現的身體專注(concentration of the body)現象,由於她非常在意於這些內在探索,因此在兩相交會的融通過程中,就滋生出她對於意象誕生和身體內在體驗之間關係的獨到看法。譬如她注意到:在遊戲中的兒童(或成人)除了會全身投入之外,也會有全神投入──這是我用漢語特有的用字來作的區別,但在糜爾納所用的語彙則是說:這種專注並不只是身體感官的直接感知(sense perception),而是身體內在知覺(body awareness)的加入,使得這兩者所產生的意象會有「邏輯/前邏輯」(logic-prelogic)之分,前者導致界線分明的主體/客體二分關係,後者則會使得觀看者/所見者融合為一的狀態,但是這種融通已經是意象的兩種邏輯交會的結果。

四、運用自由畫來闡述有關創意、創作和想像力的問題

由於強調以上所述的概念區別,因此,在運用到有關創意、創作和想像力的問題上,糜爾納利用了她所擅長的自由畫(free drawing)來分析一個和她有十六年分析關係的年輕女性「蘇珊」的許多畫作,也用來分析詩人兼畫家的布雷克(William Blake)的作品《約伯記插畫集》(Illustrations to the Book of Job)。事實上,關於蘇珊的整個分析報告就構成了她的另一本「經典書籍」《活神之手》(見註2)。這些關於精神分析與藝術的作品,加上她有關自由畫的著作《論為什麼不會作畫》(On Not Being Able to Paint) 使得她成為貫通藝術與精神分析之間的重要橋樑,也使得她在1980年代中期開始直到她逝世的二十幾年間一直擁有不列顛藝術治療者協會(British Association of Art Therapists)榮譽會長的榮銜──雖然如此,她在藝術治療方面的貢獻在她生前並未廣受注意(Edwards, D., ),而對於她的作品和藝術治療的關係,較為深入的討論也到了九○年代才出現(譬如Case and Dalley, 1992)。

五、書寫材料胥來自臨床經驗

至於她的臨床工作,作為一條「線索」而言,可能就顯得太輕描淡寫了些,尤其對於心理治療專業的讀者來說。但是,譯者在此認為值得加以引導的乃是對於非專業讀者而言的,所以要用提綱絜領的方式來談談這個主題。糜爾納既然說此書是她對於精神分析的探索,因此全書中的每一篇文章,不論其長短或書寫的形式,都和臨床工作的「經驗」和「體驗」脫除不了關係。她常用「材料」、「觀察」、「詮釋」來談臨床工作的實務經驗,但是在幾次的轉折之後,她更常用「我認為」、「在我看來」、「這似乎和…頗有關聯」等方式來陳述她投身在臨床工作中的關係體驗──這樣說,應該可讓讀者明白為什麼在上文中要區分所謂「經驗」和「體驗」之別了。糜爾納毫不避諱地將她在接受訓練督導期間的筆記顯現出來(見第1章),其中可以看出她和她的督導者克萊恩對於「材料」的「詮釋」之間常有細膩的差異,所以,這就已經為她後來說她離開克萊恩的研習圈子埋下了伏筆,雖然她的寫法沒有顯露什麼攻擊性的意味。可是,對於糜爾納作更深入的閱讀之後,會發現糜爾納終其一生都在和自己內在深處某種幽黯的恨與失落而奮鬥不已,並且能夠化暗為明地利用這些體驗來理解她所分析的對象。這就是在後佛洛伊德時代,對於傳移/反傳移(transference-countertransference)分析作得相當徹底的一個表率。「臨床實務」要是不能做到這樣、談出這樣,那還能稱得上是對於心靈具有深刻的瞭解嗎?

最後兩條線索,根據近年的期刊文獻來看,除了和本書有關之外,都延伸到她在本書之外的其他作品,也就是《個人自己的生活》、《閒暇中的實驗》以及她在1987年出版的第三部曲《永恆的日昇》(Eternity’s Sunrise: A Way of Keeping a Diary)。 這兩條線索一是關於密契主義(mysticism)的問題,另一則是關於女性主義(feminism)的問題。而對這兩個問題的討論文獻在八○年代以來出現得不少,使得糜爾納幾乎變成了一位先知先覺般的人物。

有關糜爾納的密契主義,有不少討論的文獻(譬如Eigen, M., 1983, 2001; Sayers, J., 2002; Raab, K., 2003等),但值得注意的是,糜爾納自己在本書所收錄的文章中已經提及於此──她並不是直接受到宗教方面的影響而產生這些類似於宗教神秘體驗的密契主義觀點。像Sayers(2002)就曾拿她來和英國另一位傑出的精神分析理論家拜昂(W. Bion)的密契主義相提並論,但因為拜昂的著作過於抽象,行文也相當誨澀,因此不如糜爾納的作品般受到密契論者那麼多的注意。對於東方的密契主義,糜爾納似乎相當偏好《老子》(在本書中都稱為《道德經》)的主張,也對於禪學(特別是鈴木大拙的作品)有感同身受的體會。但是,從糜爾納自己一生的經驗來回顧,我們仍須承認,她在那散文集的三部曲中就表現出天生的密契者意味。在這些散文集的早期開始,一直到晚年仍然維持的那種自我探索中,我們可以看出她從自己所發現的注意力放空之法,以及有關無意識的融融混沌狀態如何經過特殊的廣角注意而能轉為對自身的意識,這些都是她念茲在茲,並且不斷在生活中或在臨床工作中身體力行的結果。

至於糜爾納作品和女性主義的關係,也同樣不是在女性主義蔚為風潮之後才發生的。Nancy Chodorow(1978)對於母職的論述可作為精神分析女性主義的重要代表之一,但Parker(1998)對此的討論所針對的問題毋寧是更準確的,也就是糜爾納和她同時代的許多女性精神分析師本身的女性氣質(femininity)以及對於女性、母性等問題的注意,才是真正的焦點,雖然這些討論在往後二十年都會自然被收編到女性主義的思潮之中。

在英國的精神分析中(也就是以對象關係理論為代表的精神分析),對於母嬰關係的討論幾乎成為最主要的論題,譬如其中論及分離/個體化(separation- individuation),以及關係破壞之後如何修復(reparation)等等,都是人人必談的問題。即連溫尼可所提出的「對象使用」(object usage)概念也是屬於這個問題脈絡下的一種主張。糜爾納在此曾吸收溫尼可的主張,但她對於克萊恩觀點的修正,說明了女性氣質和(藝術)創意或創作行動之間更有意義的關聯:創作並不只是起源於關係的修復,而是在於能使內在現實以象徵的方式體現,並且在此層次上讓象徵和外在現實(譬如媒材)能發生新的關聯而然。於是,在這種觀點的引領之下,女性氣質和藝術創作之間的關係受到更多注意和發揮。後來的女性主義理論者如Hélène Cixous, Luce Irigaray, Julia Kristeva等人無不在此大作文章,甚至晚近對於某些曾經引領風潮的上一代作家(主要是詩人),譬如對於R. M. Rilke, W. H. Auden, 以及創作理論家Gaston Bachelard所作的回顧,也都發現他們認為藝術意象的發生和人性中秉具的女性氣質都有深不可測的關係。由於這些問題在當代女性主義以及文學理論的討論中已經有很多著作出現,在此就不再加以細論了。

如果我們回到這本文集的標題再來思索作者將她一生專業著作編輯成書的用意,當不難發現,她所使用的「瘋狂/正常」這組詞彙是一種針對廣泛讀者的訴求,而不是只為了精神分析或心理治療專業讀者而然的。對此,作者有段說明非常能夠表達常人對於瘋狂的畏懼,以及,反過來說,瘋狂很可能不但不可畏,反而正是常人都可能具有的超常體驗。她說:

患者所體驗到對於「消極性」的恐懼,經常會變為不只是害怕各括約肌的失控,也同時是害怕感知的失控,而其中就意謂著回到身體所有的開口及其所有產物之極端的未分化狀態。所以這就是害怕會放出所有令人感到興奮的亂七八糟東西:糞便、尿尿、嘔吐、唾液、雜音、打嗝等等,所有的東西都混在一起分不開來,是一種銷魂蝕骨的越界,而對於有意識的自我來說,這就會被認定為瘋狂。

既然這樣的認定方式已經是人對於自我的誤認,因此,在本書中,相對於此,作者就要把這種累積在社會/文化規範下的誤認作一番徹底的翻轉。從作者自己的體驗到臨床案例的細密觀察與詮釋,她要我們和「瘋狂」作個重新交涉,從而能更深刻理解我們所具有的瘋狂本質實乃同時鄰接著「疾病/創意」的兩個界域,而比較值得我們深思的仍然是:在我們所生活的現實界中,由於我們的懼怕,我們也同時犧牲了許多創意生活的機會。這樣說也許可以簡潔地表明作者的用意:我們的現實生活中有太多瘋狂的「懼狂症」以致為了「正常」之故,而付出了太多原可發揮為創意的代價。

一個三歲小孩的自殺徵狀

本文寫作於1943年,是我加入不列顛精神分析學會獲得會員資格的論文,而寫作時的分析工作是由梅蘭妮‧克萊恩督導的,因為當時會員資格的論文可以寫有人督導的個案。 同時我寫這篇論文也是我在剛獲得協同會員資格的一年半之後。之所以會逼得那麼緊,是因為訓練師的員額相當吃緊,有許多位分析師都被徵召去戰場工作了。我記得宣讀論文時是在葛勞瑟斯特會場(Gloucester Place)的116室,裡頭的天花板用木柱支撐著,因為要在空襲轟炸中作抗震之用。事實上,德軍V1飛彈對倫敦的空襲,正是從那天開始。

我要描述的這段分析是關於一個叫做「瑞秋」的3歲女孩,她和我的治療處遇是起因於一場急性的飲食困難。 我要透過她的遊戲來試圖說明她的作為是什麼意思,然後要陳述一些證據,以便能夠導引出我的主要假設,亦即對於她拒絕吃東西,實際上她所想拒絕的到底是什麼。當我和這孩子一起實際工作時,對我而言,我所要陳述的假設應當可以解釋她的大部分行為事實;但我在考慮該如何呈現這一個案的材料時,卻覺得無法非常肯定:對於這個理論假設的基底,我的證據真能給予有力的支持嗎?這孩子後來確實變好了,但我卻不覺得這樣就足以證明:我試圖告訴她的種種解釋,就必定是她所作所為的真正意思。事實上,我開始思考的是:有關分析師所作的這整個詮釋(interpretation)之中,分析師自己對其真實性的信念,到底意謂著什麼?這是每一位分析師,至少在導引一場成功的分析之每一時刻中,都必須念茲在茲的問題。而我獲得的結論是:事實上,從分析材料中,我並不能充分證明我的假設,因為,雖然分析中獲得的材料對於主導的分析師來說,似乎足以對他的理論提供令人信服的證明,但對於其他人來說,我想我們只能提供一些有關此理論的描繪。我認為事情就是這樣,因為我們能夠呈現出來的題材,一定只是林林總總整套行為之中(包括手勢、態度、聲調等等)所挑出來的一小部分而已,並且也一定是在某種理論基礎之上所作的選擇;因此你永遠不能證明你對題材所作的選擇沒有偏差,你無法忽略會導致其他不同理論的部分材料。所以我就想:對於結論唯一能作的評估,不同於已經作出的描繪,而是把那些結論拿來解釋其他事實,看它是否仍具效度,即令已經超出原有的分析之外,還是要看它是否能給其他的心理學理論點燃些火苗。我既然已經打定這主意,我就有心要考驗從這場分析中冒出的一些理論意念,看它們和相當不同的科學理論之間會有何關聯,事實上,也就是和某些普通心理學理論之間的比較。我曾想過把我的結論用普通心理學家那種專業訓練下的方法語彙來予以陳述,以其對於效度的要求來說明我自己的發現,也許會使我達成另一種目標:我也許可以因此而避免我們在精神分析中常掛在嘴邊,但卻未批判地意識到其問題的概念,也就是在我的思考中未曾對它們作出充分定義的概念。

這場分析是從瑞秋2歲又9個月大時開始的,經過118節諮詢後,由她的母親決定結束。在這期間,我每週都會和克萊恩女士進行一次督導會談。這個孩子在飲食上的困難之嚴重程度,就是在治療開始之前,她已經連續三天拒絕所有的吃喝。她是個相當漂亮、動人而又聰慧的小女孩,她的母親說她沒有任何其他症狀,但在分析進行中,有許多深處的問題就一一顯露:她那迷人的方式裡似乎暗示者某種造作的性質,後來果然就顯現了其中所深藏的,乃是她對於自己以及對於他人的極度不信任。

我先把她母親所給的一點個人簡史作個報告。她是到目前為止家裡唯一的寶寶,懷胎8月時早產,體重4磅。她在懷裡兩天都不能吃奶,到了4個月大時也才只有6磅重;之後有3週她是在一家育幼院裡渡過的,然後她的體重才穩定增加,直到一歲,但在18個月大時出了麻疹。在10個月大時,她是用湯匙餵食的,吃得不錯,但問題開始出現,是要她坐在一張高椅上進食:她只能在媽媽用別的事情逗她時才會吃東西。這種麻煩愈來愈嚴重,直到有一天她開始完全不吃不喝(那時她才剛過兩歲),而後開始出現失水的徵狀。有位兒科專家建議在家中到處放些食物,這方法有一陣子還有點效果。但在此之後她就堅決要坐在媽媽腿上,並且說:「媽咪餵我」,就這樣過了6個月。之後她被送去育幼院,她又開始完全不吃不喝,在院裡、在家裡都如此,並且每當媽媽要給她吃東西時,她會大聲哭叫,這樣一連三天。當她在等待分析開始的那段時間,她媽媽把她送到奶奶家,在那裡她會吃很多,並且也很快樂,但當她媽媽一來,她就立刻要坐在媽媽腿上,而且又不肯吃東西了。之後她被帶回家以便開始作分析,這時,如果媽媽不在房間裡,而由爸爸餵她吃早餐,她會吃一點。在分析的第一天之後,如果她可以從自己的盤子裡分一半食物給媽媽的話,她自己就肯吃一點。根據她媽媽的報告,她在性格上非常獨立,在育幼院裡她做任何事總是拒絕別人幫忙,想做大孩子做的事情,並且在進餐時也要使用大人用的刀叉;她自己玩得很快樂,有很多朋友,並且睡得很好。在家裡,她睡在父母的房間直到18個月大,但她媽媽堅認為,在他們夫妻做愛時,她似乎總是睡得很熟。

現在我嘗試來描述分析中看到這個孩子在遊戲中的幾條主線。偶爾會有些技術上的難題,就是她和家裡不一樣之處,在於她開始時總是不肯讓她媽離開她的視線;所以,至少到第九節的時段,大部分的分析進行時刻,她媽媽都是在場的。就算在第九節之後,她也還經常會要求帶媽媽進來遊戲室待個片刻。

在整個分析期間,她玩的遊戲似乎一直都表現著她想要把某種東西摧毀,因為她會把紙張剪碎,每天如此;她還經常把她從我的大門邊摘來的紅花(吊鐘花)扯斷。對於她為何老想要把東西弄壞,她還有種種顯示,因為,一次又一次地,你會看見,她好像覺得她的某種東西一直被人沒收的樣子。譬如說,她會一直想要打開別的小孩的抽屜,並且還直問為什麼不可以。還有,從她來此的第二節之後開始,她經常試圖把一間玩具屋的漆門刮破,並且問道:是誰住在裡面?為什麼他不開門?有些時候,譬如第四節,她會搖晃小木屋,假裝她可以聽見有東西在裡頭咵啦作響,然後她就會說:「看吧,裡面有人!」她還經常顯示她的東西被人沒收,就是為了讓她著急,只不過這種顯示的方式不是直接的:她是在逗我著急──她把摘來的花拿給我吃,然後立刻搶回去,還大聲吼道:「不可以!」事實上,這種不准吃的動作正是她用來對付自己的方式,也就是她的拒絕吃東西;因為從她第一次來此,她是坐在媽媽膝上,看著周遭的玩具,但又不肯下來玩;相反地,她竟在作咬牙切齒的動作。當她終於下來玩玩具時,她老是把玩具人的手腳扯斷,刮破小木屋的門,同時一直在咬牙切齒。不過,她也會想要把她弄壞的東西修好,因為她會要求媽媽把小人帶回去修理,有時她自己也常用膠水把斷腿黏回去,雖然她還總又會把腿扯斷。在第六節的時候,她竟把黏膠塗滿她媽媽的胸脯。她也一直在表現她所想要的是什麼,以及她被沒收掉的是什麼;她在顯示──我是這麼想的──她所想要的東西都在媽媽身上,因為她常常會要她媽媽或是我坐在房間的一個地方,然後她自己就扮演起她媽媽或是我的角色。在第十四次時,她這種有東西被沒收的感覺有一種特殊的表現,就是激起了她的身體攻擊的欲望,因為她突然說,她想要咬我的手指。

她把自己想要而得不到的東西表現為要咬、要吃,她也以此而表現她所要吃的東西為什麼會變得這麼危險:不只是因為想吃的東西不可以吃,也因為她對於任何要吃的東西產生了懷疑。她的表現讓我們看出她關切這樣的事實:吃東西並不只是咬東西,而是吃下的東西同時也不見了,而她無法知道那東西變成了什麼。她對此的懷疑至少有一部份表現在對於排尿和排便的興趣,譬如有一次她就問我說:「你覺得尿尿到底是什麼呀?」另外,她還會用各種方式查驗水龍頭出來的水的性質,譬如有時她會吞一口水在嘴裡,然後把水吐出來,同時說「髒髒」;有時她會想把水和尿混在一起,用來洗玩具,等等。她也表現吃東西變得很危險,因為她對於所有的外在物件都覺得很不確定,不論是食物或玩具都一樣,難以搞懂。有一次她自己在玩玩具時,她一直表示她不知道這些東西到底是什麼。譬如她會拿起一個狗的臥盆,說那是茶壺,就用來玩倒茶的動作,但接著她會說:「這真的是茶壺嗎?」還有她常常會把幻想和外在現實弄顛倒,像是她說某事「真正是這樣」的,而她的意思其實是「假裝成這樣」的,反過來說,也是如此。當然這有可能部分只是語言上的困難,但我認為這也表現了她的內在懷疑以及無法區分內在和外在的現實。她似乎在說,她無法知道那真正會讓她餓了想吃的食物,是否也同時就是那不准許也會被沒收的東西。而我認為:我們可以把這樣的懷疑與她心中那些念頭、幻想和外界現實之間不確定的區分,和她自己裡頭的情感和願望之懷疑,這兩者關聯起來。因為她想要玩那些玩具,卻又不准許自己玩;她想用花來餵我吃,卻又把花扯開。而且,我也認為:正因為她想把她喜歡的所有東西都吃掉,如同在遊戲中對待玩具的方式所象徵者,還因為她覺得她實際上都已經這麼做了,如同她表現於感覺到小木屋裡有個人似的,所以,她確實無法分清只是她自己心裡頭的東西,還是外在現實裡的東西。她還繼續顯現出:她覺得把食物吃進自己身裡就好像吃進了真實的人,而這些人乃是她渴慕或憤怒的對象,然後她就會出現一系列的懷疑和恐懼,是對於她的這種吃食入身以及在身體裡所發生的狀態而然的。這種混淆感有一次非常戲劇性的表現,是在第18節之時,她把兩個玩偶、一隻小豬和一輛小車放進狗狗的臥盆,說道:「那時爹地和媽咪,」接著又說:「那是麵包和牛油,」然後她就狠狠地把一些紙張扯碎,把臥盆晃得咵啦作響,並且試圖用鉛筆來把其中的玩具挖出來。而後她突然嗚咽著坐了回去,把雙手蓋在兩眼上,很茫然地說:「我吃過早餐了嗎?是的,我吃過了。」我則會因此而認為:就是這種對於自己吃下了什麼東西的懷疑,不論我們把這懷疑看成懷疑她自己的感覺本身,或是懷疑她在幻想中吃進身裡的東西,這都可以連結到為什麼她在母親在場時就不能夠吃東西。因為,假若她所想要的,以及她覺得可用吞食的方式就可以把她媽媽所有的一切都一併獲取,那麼她就不可能得出很確定的感覺,也就是:媽媽到底是不是一個危險的人,為什麼她會被搶走,還會被吃掉?她對於媽媽的這種不信賴在後來玩的一場「壞女人」遊戲時,很明顯地開始出現。另外還有一些非常有意思的材料可以作為旁證,就是她會指控我偷了她的聲音。就這樣,她經常叫我不要講話,因為我只是個嬰兒,之後,在第46節那天,她對我說我不可以有玩具,當我她為什麼,她說因為我偷走了她的聲音。接著她開始塗鴉,說她塗的就是她的聲音。在第15節時,她剛把兩塊積木放進口中,就說:「你很貪心,你想咬掉我的聲音,搶走我的聲音。」而在第52節時,在我看來,她顯現出聲音和他父親的陽具之間的關聯,因為她會在我試圖對她作的一些詮釋中提到「爹地」的地方打斷,用的是尖叫的方式,這樣說:「你不可以!那是我的歌,你不可以!」並且還會一邊打我一邊說:「那是我的爹地,不是你的,你才沒有!」後來她在我試圖作詮釋時又提到我偷走她的聲音。事實上,在此看來,我的聲音,也就是我要給她的詮釋,也就是她所需要而能使她變好的東西,就變成了一種所有的「好」的象徵,也象徵了她想從父親那兒獲得,卻又是她母親所要沒收的,也是她母親太快就撤走的乳房──這一切就是她想要偷取但因此也是她會被別人偷走的東西。我也認為:這種對自己情感的懷疑,有一部份很可以解釋她的整個行為中最為顯著的特徵,就是那種微妙的做作(a subtle artificiality)。她實在是個天生的表演好手──有一次她要我表演哭泣的嬰兒,但她嫌我的表演實在太拙劣,所以她就對我示範了該怎麼演才對,而她真的演出了令人動容不已的那種傷心欲絕的哭泣模樣。她的所作所為,幾乎可說都是半真半演的,有如她覺得把自己的真感情表現出來就太危險,因為她知道這些感情中滿帶著嫉妒和破壞性。而到了分析處遇相當接近末期的時候,她才有辦法把自己的真正的不屑和憤怒爆發出來,只因為她發現我竟然擁有一輛腳踏車。

現在我要回頭談談她對早餐有懷疑之後的那些題材;因為在那一節之後,即第19節,她假裝要用剪刀來剪我的外套,也要我對她做同樣的動作,同時她還花很多時間把她媽媽的褲子拉鍊拉上拉下。再下一節,她在和我單獨相處時表現出更多的焦慮,並且出現一種幻聽,就是聽見她媽媽叫她的聲音。當她正要走向候診室去找媽媽時,我向她解釋道:她是在害怕我會向她報復,因為她要剪我、咬我,這時她走到媽媽身邊,就立刻說:「有人咬我的手指頭。」我們應該還記得她在第14節時她曾經想要咬我的手指。在該節之後,她的母親向我報告這孩子的飲食有非常顯著的改善。

由於她把這種咬人的慾望投射出來,變成感覺到外在的某人要咬她,她才能逐漸地在分析過程中表現出她的感覺:她所受的傷害是內在的,並且也會從外面來攻擊她。在第67節時,她掙扎著要否定這種感覺,因為她從那時開始把她帶來的花扯碎,分成兩堆,然後說:「我會跳過去。」說著她就真的跳了。之後她看見一片葉子,就說:「那會刺人嗎?我們來假裝它會刺我們兩個,然後給它塗些奶油。」接著她找到一張撕破的車票,她把票放進嘴裡說:「我的腿不會痛。」接著她看見一把鬆了腳的凳子,那是她先前試圖把那腳拆下來的,她用自己的腳去碰凳子的腳,然後說:「會刺人,」就把凳子丟開了。到這裡,我想我們可以這樣說:她向我表現她會跳,是為了能感覺到她的內在都是好好的,很有活力、有技巧;或用無意識的語言來說,就是她裡面有一隻好好的、沒受傷的陽具。她會一直用否認腳會痛來嘗試和維護這種信念;但她真正表現的感覺卻是葉子會刺人,凳子腳會受傷,還有她所吃掉的東西,譬如花和破車票,既然已經是在她裡面,那就會讓她的腳發疼,不能跳了。最後,她想要去掉的,其實是像那把凳子一樣,會迫害、也會傷人,她要用排糞的方式來將它排除。

在下一部份的分析中,我想,我們可以看見她逐漸明白了一個道理,那就是:真正讓她擔驚受怕的,其實是她自己的憤怒和貪婪的衝動。她慢慢地、愈來愈能深刻地明白:她所感覺到的東西是在她裡面,並且也是從裡頭向她發動攻擊──會刺人的葉子,也正是她拿來攻擊我的那把會咬、會剪的剪刀──而這就是她自己的貪婪和憤怒的欲望,像一張貪吃的嘴巴,把她自己給吞噬掉了。

現在我要對稍後某幾節發生的事情作點說明,在那些時刻怎樣讓我發現了非常清晰的指示,表明了她在第一節不肯玩玩具之時,其潛藏的感覺到底是什麼樣子。我看見她逐漸表現出:她感覺到自己對於媽媽就是一種危險,還有那所有在她媽媽裡面的東西就是她之所以要被拋棄的緣故,她必須因此而去死。事實上,就是那些具體的題材,讓我看見她之拒絕食物裡頭就帶有自殺的意圖,同時還有一種自保的意圖,讓她拒絕把某些東西放入自己身裡,以免那些受傷的東西會從裡頭向她發動攻擊、把她摧毀。實際上,在那些較晚的幾節中,有個新的因素對她發生了影響,那就是她媽媽的第二次懷孕。但我認為,對於新寶寶將要來臨的意識只是增強了她當時一直在掙扎中的幻想,也就是:她媽媽身體裡有某種東西,她自己也想要,而那東西是她既要摧毀、也要保存的。

我現在要描述的遊戲是發生在她放完一個月暑假回來之後。她媽媽向我報告了:暑假第一週她如何幾乎沒吃什麼東西,但當餵食恢復正常後,不管媽媽在或不在,她就似乎不在意了。這媽媽還對我說她又懷孕了,但還沒告訴瑞秋。但她又說:瑞秋常會把她自己的嬰兒服從抽屜裡拿出來,而她(媽媽)也總是告訴瑞秋說,那些衣服是要留給新寶寶穿的。

在回來之後的第一節裡,她的遊戲顯得相當混亂。她說了很多沒人能聽懂的胡言亂語,但也說:「你跟爹地一樣高嗎?你有爹地嗎?我跟爹地一樣高。」最後,她坐在便桶上時,會說:「便便實在很爛,很爛。」到了下一節,她花了很多時間在剪紙,而在空檔時,她說了些像這樣的話:「我有放暑假,你沒有,」「我有喝茶吃晚飯,你沒有,」「我打了珍妮,你沒有,」「這是我的鞋,不是你的,」「我的手指比你長,」等等。在這一節開始時,她給了我一顆糖,並且把手推車推給她媽。我對這些動作的詮釋是:因為她覺得她把所有的東西都給了自己,於是讓我(代表她媽媽)變得空空如也,所以現在她要給點東西回來。她對此的回應是說:「讓我們走近一點,」然後她就從她的圍裙裡拿出一些玩具給我。當她在說那些什麼她有而我沒有的話時,她的語氣是相當像個贏家而且頗為不屑的,但現在她的心情變了,她開始玩一種新的遊戲,在遊戲中,我是寶寶而她是醫院裡的媽媽。她曾經把我的戒指拿下,現在她回到我這裡來,把戒指包在紙張裡,對我說:「不是的,甜心,這不能給你。」然後,她又轉過來說:「這是肥皂,真的真的是肥皂,真的真的你該把它放進嘴裡!」然後她放進了自己嘴裡。在此,看來非常清楚,我認為她對我的那些勝利之態,在該節開始時是不能延續太久的,因為她太害怕她媽媽,雖然媽媽奪走了一切,但這時媽媽病了,所以才非得去住院不可。這就意謂著她必須變成媽媽,好管管那個貪婪無度的寶寶,那樣才是她自己,譬如她會說:「不可以,小乖乖,你不可以吃,你不能拿。」現在扮演著超我(super-ego)這個角色的正是她,但這個超我是善良溫和的,這跟她在下幾節裡所演出的那個殘暴的超我呈現了很顯然的對比。

在後來的幾節中,她一直把我當作小寶寶,並且用各種方式來表現一個媽媽該如何對待小寶寶──部分地滿足他,部分地管住他。在候診室和遊戲室之間的梯道上方有一扇小門,她會關上門把她和我隔開,說那是個籠子;而後她走進候診室,說她要去向屠夫要些肉給我吃。這樣的遊戲中一直伴隨著一些像這樣的話:「進去你的籠子裡,小寶,」「下樓去,」「去睡覺,」「這是你的熊寶寶,」「這些球是給媽咪和爹地的,這顆小的給你。」從她把我看待成小寶寶的方式中,譬如要把我關進籠子,要我下樓走開,我發現這很難說她不知道有新寶寶要來臨的事──有一部份是指她心裡,還有部分是她很不高興沒被大人告知。在後來一節,她一開始就在不停地咕嚕咕嚕,然後才說:「你不知道這是什麼──可我知道!」然後她就花了很多時間打我的胸和臉,並說:「你哭啊。」她有三個半便士的幾顆硬幣,在自己背心上滾來滾去,然後塞進她的燈籠袴裡,要讓我找,還喊著說:「你不能拿,來找啊,哭啊!」到此,她還非常戲劇性地向我演示了我該怎麼哭。我就被弄得幾乎在整節的時間中要一直哭才行,而當她把我關在「籠子」裡之後,她說:「我不會很久的,」但仍然告訴我要哭,還說:「對,就這樣。」當我哭著的時候,她就狠狠地把門碰地一聲關上,那實在是非常戲劇性的殘酷模樣。

在週末時,她媽媽把新寶寶的事告訴她了,而她的反應是:「你是怎麼能得到的?你會去買他嗎?」而她媽媽就回答說:「不,是我們要安排讓他來。」接著,瑞秋有一次嚴重的發作,以致下週的週一她媽媽沒辦法帶她來作分析。到了週二,這孩子回來了,她還是一直重複在玩關住我、把我當寶寶、讓我哭,還餵我吃東西,並且告訴我要像噎到的樣子。她還常玩自己的背心,掀開來讓我看她的小肚肚,而隔天她就說:「我要打你的肚子,我要咬你,」但是,相反地,她假裝要餵我喝柳橙汁,並說:「你病了嗎,寶寶?──說『是』!」然後她變得非常和善、有愛心地問:「寶寶,你要和爹地講話嗎?」說著她就去樓上的候診室找她媽媽,說:「爹地,寶寶要找你。」她把媽媽帶下來之後,她從抽屜裡拿出一個小玩偶給我,說:「寶寶,這是你的巧克力,我還有更多,但你今天不可以全部吃光。」第二天,她帶進來四朵吊鐘花,沒扯碎,而是把花排成一排,並說:「你要哪一朵,寶寶?──說『那朵、那朵和那朵、那朵』,」接著又補了一句:「你不可以拿。」然後她又重複了離開我、讓我哭的遊戲,但問道:「你不舒服嗎,寶寶?」然後就過去推她媽媽,還叫著說:「爹地,寶寶要你耶。」再下來一節,她問我要不要一些吊鐘花,但我必須用很不情願的口氣說:「我要,」然後她自己就回答說:「不可以,那是要給爹地的,我要打你的臉,和你的肚子。」後來她要我打開水龍頭,讓水一直流,但她又變得很害怕,就要我把水關了;然後她玩起兩個杯子,把兩個杯子邊碰著邊,讓水從中間滴出來,說:「寶寶,你要這樣玩嗎?──說『要』!」

到此,我們可以說,所有這些題材都是她對於外在情況作出的清楚反應,首先是她在週末時沒見到我,其次則是關於她被告知的新寶寶來臨的事。我們可以說:她表現出自己作為一個寶寶,是多麼希望獲得她爸爸的陽具,以及她感覺到她如何不應該獲得,並且應該受到阻止,還有她覺得這新寶寶會如何像她自己一樣地貪婪。另外,從那個寶寶必須用不情願的口氣講話這點來判斷,她是覺得這寶寶和她爹地同為一物。但她也覺得,在她的憤怒和她對於媽媽的嫉妒中看來,是媽媽不讓她獲得她爸爸的,還有,她是用水龍頭流水來作為她對媽媽的攻擊,因為這代表著排尿和排血。我們還可從她玩兩個杯子的遊戲中看出,她是在演性交,以及她自己也很想要這樣。我想,我們又可說:要那個寶寶(當時是象徵著她自己)用不情願的口氣講話,所意謂的乃是她覺得她實際上已經滿足了她的慾望,在她裡邊得到了她爸爸。我們可從此而預測:她很快就會表現出她媽媽當時的樣子,就是由於對她的剝奪而轉變為一個敵人。這在下一節中果然出現:當她在玩湯匙時,她以寶寶的姿態對我說:「這是媽咪最好的湯匙,別弄丟了──說:『我要弄丟』,搶走媽咪最好的湯匙;」因為那時她邊幫我洗手邊對我說:「乖乖,我不會把你弄痛,」但她要我說:「痛痛,會痛」,然後把我的手甩開。因此,我想我們只能作這樣的結論:正因為那水所代表的是有毒的尿,她就當然必須否認其中會有痛的感覺;而她真正感覺到的乃是:她媽媽正在對她做著她對水龍頭(所代表的媽媽)所做的那種事。