靖海澄疆:中國近代海軍史事新詮

出版日期:2009-06-01

作者:馬幼垣

印刷:黑白印刷

裝訂:精裝

頁數:768

開數:18開

EAN:9789570834185

已售完

本書作者向以小說研究馳名於世,然其治史功力同樣深厚。此書為其探討近代中國海軍史諸作的首次結集,誠足教讀者另開眼界,驚佩其文武兼修並隆的本領。書中所收篇篇長度相當,內容更上下貫連,鴉片戰爭、福州船政、詹天佑與海軍、北洋海軍、甲午戰爭、抗日戰爭、汪偽海軍、香港抗日、國共內戰、海軍史研究近貌,諸多性質不同的課題悉有論述,且形式與角度均恒易,倍增視野。綜觀全書,寛度之宏,深度之徹,徵引之廣,創獲之鉅,配上繪圖精細,照片珍貴,處處令人目不瑕給,嘆為觀止。近代海軍史研究之學必自此另開新頁。

作者:馬幼垣

廣東番禺人,1940年生於香港。香港大學文學士、美國耶魯大學博士。在美國夏威夷大學執教逾四分之一世紀,1996年退休,改任該校終身榮譽教授。曾在美國史丹福大學、臺灣大學、清華大學(新竹)、東海大學、香港大學任客座或兼任教職。第二次退休前為香港嶺南大學中文系中國文學講座教授。著述宏富,文史兼精,研究以古典小說和海軍史為主,近還重拾大學時期的舊歡,添治中西交通史。著有《水滸論衡》(1992)、《水滸人物之最》(2003)、《水滸二論》(2005)、《事實與構想——中國小說史論釋》(2007),均由聯經出版。另有數目有限的自印本《插增本簡本水滸傳存文輯校》,上下冊,在行內流傳。

自序

清季篇

鴉片戰爭期間的侵華英艦

奧意利薩海戰及其對北洋海軍黃海海戰佈陣的影響

亨利華爾代滬所購美製艦考

劉步蟾和東鄉平八郎──中日海軍兩主將比較研究四題

詹天佑曾否參加甲申中法海軍馬江戰役問題平議

北洋海軍「平遠」艦考釋

中日甲午戰爭黃海海戰新探一例──法人白勞易與日本海軍三景艦的建造

北洋海軍送艦隻往長崎入塢怎樣看也是極度愚笨之舉──敬答孫建軍先生

馬吉芬與北洋海軍

甲午戰爭期間李鴻章謀速購外艦始末

甲午戰爭以後清廷革新海軍的嘗試──以向外購艦和國內造艦為說明之例

民國篇

抗戰期間未能來華的外購艦

汪偽海軍艦隻初探

「靈甫」艦──流落異邦的中國海軍孤兒

香港篇

抗戰期間中國海軍助守香港始末

與香港光復有關的兩個海軍問題

評論篇

大陸上的中國近代海軍史研究,1949-2000

參考資料書目

人名索引

艦船名及特別名詞索引

自序

我對古典小說和海軍史產生濃厚興趣,迅即進入獨立研究階段,是差不多同時間的事,即甫入高中之際。和現在不少研究生連學術文章的格式都弄不清楚的情形比較起來,自然得承認是早熟了。所以說獨立研究,除因中學時期沒有遇上本身進行獨立研究的老師外(那時還沒有中學老師課餘修讀高等學位的風氣。當然續念學位一般與實際利益有關,往往算不上是為了推拓學術新知而進行的獨立研究),更因待考入大學甚至入了研究院,同樣沒有機緣遇到在古典小說方面基於自己有足夠研究經驗而能確實指導我的老師。這段憑直覺,靠靈感,綜合傳統國學與西方漢學方法,獨行獨斷,自我探研的日子前後維持了約十年,到六十年代中期,隨著陸續發表研究成果,開始建立聲名,得藉以和行內確有成就的學者聯絡問難,才漸次踏入正常的研究狀態。

談我的研究海軍史,得先說這些,因探討海軍史所走過的路較此尤更曲折,還要獨立。任何大學課程都不會正面論述海軍史,連海峽兩岸的海軍學校也充其量祇開設第二次世界大戰結束前世界海軍簡史的課,而尚未聞有設立專講中國海軍史課程的。情形既如此,在大學圖書館裏可望找得到的海軍史書籍和學報多是普及性的,不系統地選購的,甚至僅靠偶然機會得流入的。加上絕不可能有老師指導,圖治海軍史就非得走一段盲目摸索的路不可。

對我來說,治海軍史難納入學術主流外,一度還另有職業上的障礙。香港大學畢業後赴耶魯大學深造,念的是文學,離校後往夏威夷任教,負責的課程也是文學。這是一段奮發求存,必須善用時間,切忌錯立形象的日子。等到確實在夏威夷大學穩定了,上距離港赴美已十二、三年。在這段時間內,心不二用,祇顧文學,海軍資料那敢多看一眼。湊巧西方海軍史家和艦隻愛好者在這十數年活動頻密,著述繁雜,但多不是一般學術渠道內之事,過後追補,費時破鈔往往至驚人程度。我自七十年代末重新出發研究海軍史,竟花了二十年去竭力窮搜才終算差不多把應看者找回來,真是事數倍始為功。近年網業縱橫,大陸開放,治海軍史者數目劇增而水準銳進,新資料湧現(包括檢讀各國檔案方便程度的大為改善),出版數量的急升和出版形式的五花八門,均非六七十年代所可夢想。因此敢奉勸今日對海軍史有興趣者切勿拖延,需知除立刻積極參與外別無它法,現在拖一日,以後花四五日去追都未必見效,況且將來還有將來的書要追讀。

然而現在種種一片大好的表面情況,並不代表治海軍者可以避免在成長中得走一段盲目摸索之路的必經歷程,更不代表彼等終必能從這條路走出去。關鍵在探究者能否明瞭掌握研治時段世界海軍狀態的重要程度。海軍是高科技的兵種(在空軍足左右戰局以前,海軍的關要性尤其如此),但作戰工具和海戰觀念(戰術等等)是互動的,恒變的,沒有必然準則的,時間一過,連基本意識都可以截然不同。自同治末年開始發展新式海軍至國共內戰,中國海軍的所有裝備全部源出外國(國產者仍不脫外國根源),不明白當時世界海軍是怎樣子的,如何對中國海軍作出公平評價?時人喜謂盧溝橋事變時,日本海軍艦隻總排水量共多少,中國海軍的數字則僅是多少,因而指前者的實力是後者的多少倍,毫不理會裝備的品質和層次,這種荒唐語便衝口而出。治某時段的國別海軍史必須明白那時段的世界海軍狀態,道理很明顯。

海軍史是專門史,除了交代史事外,還得充份照料海軍作為高科技兵種特有的項目。涉及海軍的科技以艦隻為核心,寫海軍史不從科技的角度去交代艦隻就會淪為重心失調的貨色。試問不解管絃,五音莫辨者怎樣寫音樂史?不懂方程式者能負責化學史的編著嗎?不明白金融運作者去寫銀行史可以不避重就輕嗎?中國海軍史的撰著有八九十年歷史了,刊印出來厚薄不一的書數目也不算少,但哪一本的作者留給讀者他確實明白所涉艦隻的情況?哪一本不是隨意用些來歷不明的數據編為若干點綴一下的表格便算交代過艦隻了?哪一本確曾提供艦隻型線圖以及主要艦隻的主砲的射程、射角、砲口能量、穿甲力、射速等詳細數據?此等海軍史基本上僅在串連史事,完全不明白海軍是怎樣的兵種者恒以為祇要辦得到排列史事(包括將領履歷,海軍編制之類看似頗內行,其實不外排比史料的事項),寫出來的便足稱為海軍史。這與不理音樂而祇管音樂家生平的所謂音樂史有何分別?沒有從盲目摸索的路走出來者,表現很難超過這層次。

我走出盲目摸索之路的方法很簡單,卻甚費時。我逐期細讀十九世紀七、八、九十年代歐美幾種主要海軍年鑑、海軍學報,以及造艦工程學報。自十九世紀中葉迄今,西方所刊講艦隻發展的專書,雖絕大部分表面與中國毫無關係,購得到者一定買(通過網站中的舊書市場,購買十九世紀後半期的書刊並不算難),出價再高也買不到者就影印(善用圖書館互借制度,經常可以借來十九世紀的出版物)。這樣地氈式遍讀莫非是為了要充份明白這數十年間艦隻是怎樣演變的,新艦種是怎樣產生的,稱得上是主要海軍國者在兵力和主導發展力上有何表現,以及科技與海戰觀念是如何互動互變的。近二三十年在歐美出版關於世界海軍史的書刊,我同樣用漁翁撒網的方式去購買。這樣培養好知識後才去評價中國海軍,就不會為了表揚民族大義有所憑藉而又因不明白當時世界各國的海軍是怎樣子的,便隨意澎漲或貶低中國海軍的品質了。

以前撰寫中國海軍史者,以及現在從事這工作而年紀在五十歲以上者,從沒有一人覺得明瞭有關時段的世界海軍狀態是絕對不能減省的基礎功夫。缺乏這種學識而去著述中國海軍史,亂發井蛙語的錯誤就會像烙印般明顯。

不過這情形近來已有顯著的改善。好幾位和我有聯絡,年紀在五十以下的研究者,在大陸和在海外都有,且有年僅二十出頭者,真是後生可畏,掌握西方海軍資料已到爐火純青的階段。下一浪潮的作品在質和量的突破是可以預期的。

我的研究也到了關鍵時刻。因職業的需求,我至目前出版的書全屬古典小說範圍(特別是《水滸傳》),海軍史的書本集還是第一本。退休將屆,得考慮以後的治學時間當如何分配。小說方面既然質和量都算成績滿意,在時間怎也不會夠用的實況下,小說研究大可下調至第四位。第二的位置會留給念大學本科時的喜愛──中西海路交通史。第三是重新研治冰鎮了三十多年的包公文學傳統。那麼海軍史呢?四十多年來集得的海軍資料即盈室滿屋亦未足以形容,卻僅用過很少,今後放海軍史在第一位應最合理。在此以前,先把已寫出來的文章整理結集,既是給自己來個成績報告,也是為將來的工作部署基礎。

我寫海軍史的歷程,可分為三個階段。

剛入大學前後,寫過兩篇學報式的短文:(一)〈首屆海軍學生出洋留學之始末〉,《大陸雜誌》,27卷7期(1963年10月),頁8-11。(二)〈甲午戰役前旅順威海衛大連等地之經營〉,《大陸雜誌》,29卷8期(1964年10月),頁8-13。早早學會了如何組織和撰寫學報文章自然很重要,但寫出來的祇是串連史料便成文章那類貨色。資料不足,乏獨立思巧,這些第一階段作品都是不必入集的少作。

二十多年後,我才再執筆寫海軍史文章。那就是八十年代後期為臺灣幾份報紙副刊寫的稿件,題目不少隨時事而定,如參加「二代艦」選購問題的論戰。這些文章有因學術成份不高,有因內容過時,都不必保留。正因如此,收入集中之文源出報紙副刊者祇有講「靈甫」艦歷史的一篇。但該文已徹底改寫多次,且補入注釋,與原先見報者相同之處很有限。這就是說,第二階段之所作也不入集。

本集所收諸文化代表的就是第三階段的成績。除了「靈甫」艦文的底本,以及講利薩海戰和三景艦的兩篇成於尚執鐸夏威夷大學之時,其餘盡是在香港,特別是移席嶺南以後寫的。嶺南時期諸作有好幾篇十分複雜,修訂頻仍,幸悉賴系秘書李穎芝小姐不厭其煩地不斷替我易稿,最後並把全稿整理得事事統一,前後照應。近年我的學術作品源源而出,她居功至偉。

這些文章雖各自成篇,歸組起來並不難,就按時地分為清季、民國、香港、評論四組。這樣歸類,加上合集必須的調整過程,還足帶出文章之間的連貫性來。

集中收入之文數目雖有限,文章則可以頗長。這是因為我寫學術文章向主盡所知而為,不肯受制於長度的框限(研討會出論集,我的文章可能較規定長好幾倍,如會方不願破格通融,就寧可不登),文章即使寫到六七萬字,仍堅持要把話說完才收筆。

文章的實際長度經常還超過字數所能反映出來的。所以弄得這樣長,部分原因是由於講艦隻時盡可能加入型線圖。艦隻是否交代得清楚詳細直接決定海軍史文章素質的高下,而一圖勝千言,多用雖不複雜卻能容納足夠細節的型線圖是活現艦隻的最佳法子,亦是顯示考論海軍史事有別於研治一般近代史課題的有效方法。這就是說,強調艦隻在海軍的核心地位是我所寫海軍史文章的特色,用型線圖來助釋艦隻的設計和特徵,更是我解說艦隻之方明顯與其它研究者有別之處。文章本身的長度,配上型線圖的效應,成果可以相當驚人。講李鴻章在甲午戰爭期間的購艦計劃和行動的一篇,初在學報刊登時竟達116頁,便是一例。如此一文,稍稍調整形式,便可印為一本獨立的書來。

除內容外,尚有待申說者,即此集何以取名《靖海澄疆》?這是一個具反諷意味的選擇。發展海防事業以靖海澄疆為最終目標,海軍是海防的主幹,所樹目標更應如此。無論是清季「師夷制夷」的標語,還是抗戰時期的種種口號,總離不了靖海澄疆。可是自同治末年以來,那一件與海軍有關的事確曾帶出靖海澄疆的結果來?在自民元至盧溝橋事變的好一段日子裏,海軍經常充當沿海軍閥搶奪地盤的工具,形象尤更成問題。本集的副題標明以「新詮」為方針,用靖海澄疆為衡量尺度去重評中國發展海軍所走過的路當合新詮之義。

這些都講過了,還得交代凡例。

開宗明義,海軍史文章自有其特色,與一般學術文章不盡相類。要在這裏說明者有四事:(一)「艦隻」指軍事用途,且多數有武裝的「艦」和「艇」,所屬單位不一定限於海軍,可以延及海關、水警等組織。「艦船」則包括商用船隻,不過由於本書敘事的性質,這名詞很少用。(二)艦船首見時,用括號交代其排水量和建成年份(一般海軍史多用下水年份,我覺得選用建成年份意義較大)。艦的建成年代,一般都能交代;船的建成年代,則多數尚找不到。(三)記鐘點用二十四小時法,如1715是下午5時15分。(四)記砲械用口徑(盡可能採製造者選用的單位,不強求易為十進單位)/身倍,如6吋/35代表砲的口徑是6吋,砲管長度是6吋的三十五倍。艦船的長寬吃水和排水量如原用英制衡量,同樣不強求易為十進法。(四)另有一性質類似的項目更應在此說明。十九世紀最後三四十年至兩次世界大戰之間,海軍所用的小口徑砲械(尤其是速射砲)恒按砲彈的重量來區分,如一磅彈砲(one-pounder)、三磅彈砲(three-pounder)、六磅彈砲(six-pounder)……,意指整個砲彈(包括彈頭、彈殼、火藥、引信等)約重一磅、三磅、六磅……。在本集所收諸文裏,多的是這種例子。如強易為十進法,就唯有說三磅彈砲的砲彈約重1.3608公析,準教人莫名其妙,無法明白為何稱之為三磅彈砲了。這是庸人自擾的做法。更有不明就裏的人稱上述砲械為一磅砲、三磅砲、六磅砲……,那就等於說那些砲械整門祇有一磅、三磅、六磅重了!這種混亂導源於治史者缺乏「名從主人」的觀念,以致輕率作出無謂的改動。簡單地說,凡是英美(或仿英美)來源的艦隻、砲械,和物件都應用英制來記錄,而不該平添麻煩地易為十進法。這樣做才符合「名從主人」的治史原則。治海軍史者尤應銘記這一點。起碼遲至二十世紀五十年代,度量衡用英制是世界的潮流。強易為十進法本身是違反治史精神的行徑(我們不能稱皇帝為總統,為國家主席,道理何嘗不是一樣)。談那段時期的歷史,就應用那段時期的名詞和準則。這些話本來是不必叮嚀治史者的。

收入集中諸文有曾發表的,有在此首次公佈者。發表過的現都已作不同程度的修訂,而儘量避免用後記之類附加物。凡遇前後版面有別之處,均以此版為準。

寫這些文集,我的基本態度是一二手中外資料盡用,且力求用原文,因此參考資料的總數十分可觀。常用的資料用簡稱(簡稱表放在書首),既省篇幅,復利行文。不採簡稱的資料,則各文獨立處理,資料在該文首見處列齊出版數據。至於在一文之內重複引用而在別的文章少用的資料,會用僅限於該文的簡稱(解釋附在首見處)。這種種安排為的是免讀者上下求索地去配齊某書某文的出版數據。書末另有參考資料總目。經過這幾番不同角度的照料,參考資料就不再列入索引了。

書首的〈參考資料簡稱表〉足以交代該等書籍的出版數據和(如有此需)說明其特別背景。至於異常重要的直隸總督兼北洋大臣李鴻章(1823-1901)的檔案,則刊佈情形太複雜了,如在簡稱表中講清楚,勢必破壞體例;要是用注在正文中解釋,又難普遍照料各有關之處。李鴻章畢竟是清季發展海軍最重要的關鍵人物,因此集中所收文章不少都和他有關,而出版他的檔案的情形又殊不簡單,牽涉到如何選用的問題,得解釋清楚。衡量之下,還是以在此說明為最適當。李鴻章的檔案雖早經其幕僚吳汝綸(1840-1903)編為《李文忠公全集》,卻有不少刪減改易之處,以致既不全,復不可靠。幸李鴻章檔案的原件雖幾經動亂,仍存於上海圖書館,顧廷龍(1904-1998)等滬圕領導階層遂據館藏原物重新排印。可惜,1985-1987年間出了三冊電稿後,連該類檔案也未刊完,便放棄了計劃。接手的安徽淮系集團研究中心在滬圕藏品外復添上其它新資料。但彼等另起爐灶,連顧等已刊部分都擬重排再刊;計劃大略,見劉申寧,〈關於李鴻章文稿的發掘和整理〉,《中華文史論叢》,52期(1993年12月),頁168-182。自劉文公佈消息至今已悠長十二年有奇,若自顧編停刊算起更是快二十年了,尚未見淮系集團有任何出版物。待這個手續折騰,刊物重複的新全集整套出齊,真不知是何年何月矣。目前祇有拼合吳編和顧編來用。電稿日期包括在顧編起迄範圍內者,用顧編;其它各式檔案用吳編。就本集諸文而言,因恒用顧編,故顧編有簡稱(《李鴻章電稿》),列入簡稱表內;吳編僅偶用,故按一般參考資料處理,無需設簡稱。

類似之事還另有一件,涉及之處遍佈全書,倘僅用一注繫於首見處,誠難收週全照料之效,那條注也會太長了。在此解釋,效果會較佳。那就是清季向英訂艦恒常光顧的阿摩士莊廠的本名。此廠的歷史很複雜,合併別廠與遭人所併,層出不窮,廠名由是屢易。凡得注明此廠之本名時,就不能籠統地稱之為Armstrong and Company,而須按事件所涉的時間,注出其在該時段的正名。此廠的發展歷程和名稱的種種變化,見J.D. Scott, Vickers: A History (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962), pp. 88-94; David Douglan, The Great Gunmaker: The Life of Lord Armstrong (Northumberland: Sandhill Press, 1970), p. 153; Michael R. Lane, The Rendel Connection: A Dynasty of Engineers (London: Quiller Press, 1989), pp. 49, 64-65, 68-73, 78, 103; Kenneth Warren, Armstrongs of Elswick: Growth in Engineering and Armaments to the Merger with Vickers (London: Macmillan, 1989), various chapters; Norman L. Middlemiss, British Shipbuilding Yards, Volume 1: North-East Coast (Newcastle-Upon-Tyne: Shield Publications, 1993), pp. 52-74, and Volume 3: Belfast, Merseyside, Barrow and All other Areas (1995), pp. 87-101; Peter Brook, Warships for Export: Armstrong Warships, 1867-1927 (Gravesend, Kent: World Ship Society, 1999) (簡稱表作Export), pp. 9-15; Robert J. Winklareth, Naval Shipbuilders of the World from the Age of Sail to the Present Day (London: Chatham Publishing, 2000), pp. 94-97, 103-106; H.C.G. Matthew and Brian Harrison, ed., Oxford Dictionary of National Biography (Oxford: Oxford University Press, 2004) 中各有關人物的傳記; Marshall J. Bastable, Arms and the State: Sir William Armstrong and the Remaking of British Naval Power, 1854-1914 (Aldershot, Hants: Ashgate Publishing Company, 2004), various chapters; 李鋼、李玉生,〈阿姆斯特朗的造艦帝國〉,《艦船知識》,318期(2006年2月),頁58-61:(一)1847年10月-1863年12月,阿摩士莊廠採東主William George Armstrong(1810-1900)的姓名,用W.G. Armstrong and Company名稱在泰恩新堡(Newcastle-upon-Tyne)西郊艾斯偉(Elswick)區開業。初年業務包括起重機、水力機、水閘、水雷、砲械的製造。其間子公司「艾斯偉砲械公司」(Elswick Ordnance Company)於1859年成立,由合夥人倫道爾(George Wightwick Rendel, 1833-1902)經營。(二)1864年1月-1882年5月,機械與砲械兩公司合併,新公司取名Sir W.G. Armstrong and Company。這段時期足述之事頗多:(1)1867年,和泰恩河下游6哩下霍嘉(Lower Walker)地區的米曹公司(Charles Mitchell and Company,成立於1852年)簽約,合作建艦。米曹公司的下霍嘉廠負責建造艦身,阿摩士廠裝配武器。年底,第一 艘合建的艦隻「堅定」(Staunch, 180噸)於12月4日下水(同日試航)。中國總稅務司赫德(Robert Hart, 1835-1911)經手為北洋及其它沿海地區訂購的各艦即全為兩廠合建之品。(2)取得製售美國格林機關鎗(Gatling gun)的代理權。(3)日本代表團來訪。(4)和俄國商議在俄建造阿摩士莊廠設計的艦隻。(5)1877年,與巴西及中國商議代建艦隻。(6)1882年,倫道爾辭職,轉往海軍部任文官委員(Civil Lord of Admiralty)。(三)1882年6-12月,公司易名Sir W.G. Armstrong and Company, Limited。11月間,吞併米曹公司。(四)1883年1月-1896年12月,合併後的新公司取名Sir W.G. Armstrong, Mitchell and Company, Limited。其後下霍嘉的船廠以建造商船為主要業務。1884年10月,在艾斯偉建造的船廠投入生產,專責建艦,至第一次世界大戰前夕才漸次結束,總計建艦:英國40艘、中國22、日本13、巴西11、智利9、俄國8、阿根廷5、意大利5、挪威3、奧地利2、西班牙2、荷蘭2、土耳其2、羅馬尼亞1、葡萄牙1、美國1,共128艘。正因中國是英國海軍部以外的最大主顧,研究中國海軍史者應對該公司的情形有起碼的認識。(五)1897年1月-1927年12月,因購入製造鎗砲的Sir Joseph Whitworth and Company,公司的名稱遂又改作Sir W.G. Armstrong, Whitworth and Company, Limited。其間東主阿摩士莊於1900年12月逝世,公司自此走下坡。至1927年12月,阿摩士莊廠終在長期虧損下為維克斯公司(Vickers Limited)所吞併。(六)1928年1月-,遭合併後,公司之名換作Vickers-Armstrong Limited。至於吞併阿摩士莊廠之維克斯公司,其名稱在吞併前亦曾數易:(1) 1867年時,其名為Vickers, Son and Company, (2) 1897年11月易名為Vickers, Son and Maxim Limited, (3) 1911年4月更名作Vickers Limited。吞併了阿摩士莊廠以後,其名稱仍續變下去,終於1965年刪去Armstrong字樣。歷史的長河不斷前邁,該公司近年接連遭分割出售,現在的名稱是BAe Systems Land System,經營的祇是從前業務的一部分而已。經過如此長期的層層吞併以後,現要追查當年阿摩士莊的造艦檔案恐已變得十分困難矣。

類似之事還有一項。集中所收各文經常涉及風帆時期的艦隻。那時計算艦船大小不是用以噸為單位的排水量,而是用「建造者單位」(Builder’s measurement,簡稱bm)。這點集中第一篇〈鴉片戰爭期間的侵華英艦〉在開始處已有足夠說明(頁 ),該文又適排在書首,故不必在此重述。

解釋至此,名詞翻譯的選擇仍得說明。名詞指人名、地名,以及艦船名、廠名、洋行名、鎗砲名等專有名詞。處理的原則有四:

一.尊重歷史

舉個很易明白的例。西伯利亞瀕臨北太平洋的軍港Vladivostok,原為中國屬土,遲至咸豐十年(1860)方割予俄,較香港歸英治還是後十多年,故直至二十世紀中葉此地之漢名始終沿用其海參崴本名。治理明清史者若採新譯作「符拉迪沃斯托克」,就是不尊重歷史。處理在華服務的西方人士的姓名,情形也是一樣。為了工作之便,彼等多數有法定漢名或慣用漢名,至今尚如此。後人祇能沿用,絕不可另來別譯,不然就違反「名從主人」的治史原則和不尊重歷史。當然找尋這些洋人的法定漢名或慣用漢名可以是相當考功夫的。

二.扣緊文獻資料和研究報告間的距離

不尊重歷史和不遵守「名從主人」法則往往拉遠了文獻資料和研究報告間的距離。明顯之例很易找。研究清季海軍史非深深倚賴李鴻章的各款文件不可。剛花了不少篇幅去講述的Armstrong廠與洋務運動的各種措拖根盤密結,經常在原始資料中出覝。李鴻章恒稱之為阿摩士莊,其它從事洋務的大員亦多採相同或近似的譯名。後之研究者倘不跟從就非得有十分強烈的理由不可。不少現代學者卻別樹一幟,稱之為在原始資料中難得一見的「阿姆斯特朗」!這樣就無端端給意圖查對引用資料的讀者製造困難。這分明是治史而不尊重歷史所產生的毛病。凡遇西方人士經營的洋行、銀行、兵工廠、船廠(不管那些機構設在何處),以及鎗砲的名稱(往往源出製造廠的名稱)都應盡法保留當日的通用譯名(除非原有的明顯弄錯了),而避免重新再譯。中國機構也不少有自定的洋名稱,治史者同樣得尊重,切不可代其杜撰從來沒有的新洋名(本集頁 有這樣的一例)。治史者屢屢不肯尊重歷史說來是很奇怪的事。

三.譯名求簡練

把Vladivostok音譯成七個字,過份冗長了,讀來更佶屈聱牙。Armstrong是個發音簡單的字,竟也譯出五個字來!毛病出於試圖一音譯成一字,而所謂一音往往祇是丁點兒的部分發音而已。矯揉造作難以過之。譯名簡練配入中文文句之內才易讀得通順。譯Armstrong為阿摩士莊,形音義均不錯,逼近大家都欣賞的譯Coca Cola為「可口可樂」的層次,怎料百餘年後竟退化為笨拙的「阿姆斯特朗」!未嘗來華服務的洋人自然沒有法定漢名或慣用漢名,音譯起來更應務求簡練,切忌弄一音譯一字,中置小圓黑點那種玩意。其中道理,本集〈中日甲午戰爭黃海海戰新探一例〉文中注3已有說明,不贅。有時或因涉及的洋人和艦隻與述事無直接關連,或因篇幅難容,洋人或艦隻均僅錄原名就算了。〈甲午戰爭期間李鴻章謀速購外艦始末〉後半解釋若干南美艦取名之所由時,提及的人士並無逐一音譯其姓名的必要,即可作為前者之例。〈劉步蟾與東鄉平八郎〉的注39已相當長,後半談及的英國艦隻和將領復多,實無因迻譯而再增長度之理,便是後者之例。

四.善用意譯

對研治中國近代海軍史者而言,上述所言得容有一例外。西方海軍艦隻取名,主要依據人名、地名、一般名詞,和一般形容詞。前兩類祇能音譯,後兩類則必須意譯,理由明顯得不用解釋。清人卻不管三七二十一,全部一股腦兒音譯,而且還經常同樣推出一音譯一字,那套無微音不包的法寶,於是簡簡單單的名詞和形容詞便遭譯為莫測高深,毫無意義的音譯來:Monarch(帝皇)成了「門那次」,Invincible(常勝)變作「英芬昔索耳」,Black Prince(黑皇子),指英皇愛德華三世( [Edward II, 1312-1377]的長子Edward, Prince of Wales, 1330-1376)被弄成「孛來克珀林」。這類胡鬧透頂的莽舉怎可以再用下去!重新意譯是唯一可行之方。入民國後,意譯的比例高了些,這種荒謬絕倫的音譯也就少見點。

此外,書後的索引也得講講。索引有兩個。一為人名索引。另一為艦名和特別名詞索引(艦名均加引號,以助識別)。

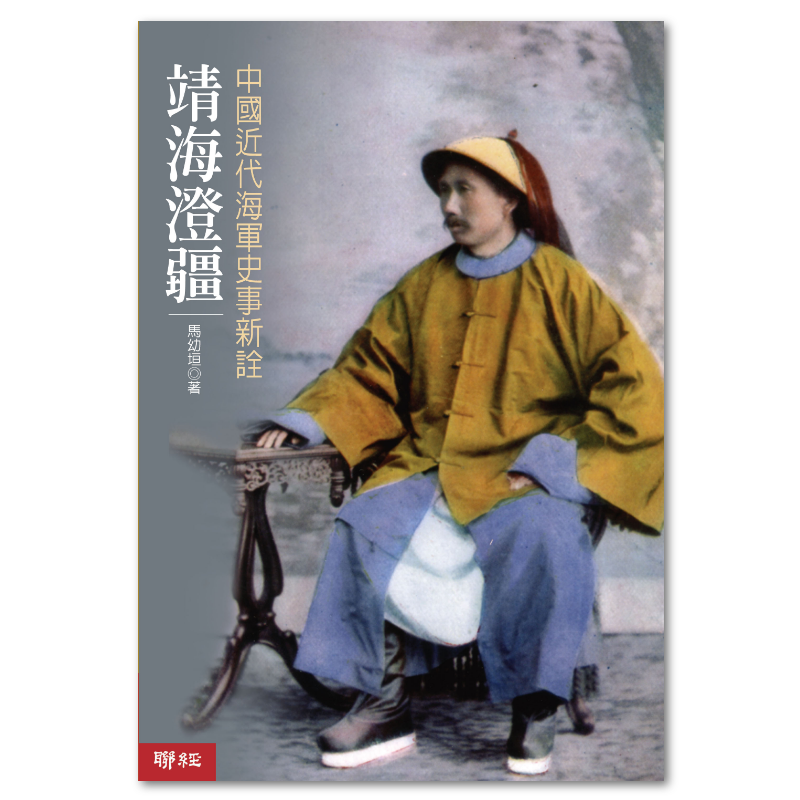

剩下來待解釋者尚有一事。選用作封面封底設計的是清季和民國(抗戰勝利以前)期間海軍的兩國代表人物:北洋海軍提督丁汝昌(1836-1895,封面)和自二十年代後期至四十年代中期掌領中央海軍的陳紹寬(1889-1969,封底),以圖反映兩個不同時代的共同特質──領導人物海軍知識和統理能耐同樣嚴重不足。

正如前述,集中所收諸文絕大部分都是移席嶺南後寫的。說句老實話,要是我當年沒有在夏威夷安排早退休,返港執教,且旋即移駐嶺南,我不單沒有快速寫就這些文章的機會,更不可能在這行頭廣結善緣。嶺南容許,甚至可說鼓勵,我把海軍史研究列為正式學術活動。這是在夏威夷絕對辦不到的事,那時這類活動祇能在獨學無侶的情況下充作不便公開的課餘消遣節目。在港得盡天時地利人和之明證就是廣交各地志同道合的朋友。頻密的討論,無私的互惠資料,處處提升了收入這本集子諸文的素質。按認識的先後,這些無法足以言謝的朋友包括(恕都不用尊稱):香港珠海學院中文系的蕭國健、香港浸會大學歷史系的李金強、中央研究院近代史研究所的張力、前在海軍指揮學院海軍史館(南京)的高曉星、成功大學的曾金蘭、海軍軍官學校(左營)的吳守成、海軍總司令部(臺北)的陳孝惇、前在海軍軍史館(左營)的何燿光、山東社會科學院的戚其章、海軍航空工程學校(煙臺)的蘇小東、在上海從事證券交易的姜鳴、四川師範大學歷史系的王川、美國地質測量局(United States Geological Service)的紀榮松、在澳洲Anglesea從事化學工程的周達仁、在山東威海市負責建造原尺寸的「定遠」艦模型的陳悅。這是一張無法列全的單子,任何遺漏都是出於無心之失。因篇幅和歸類的關係,題獻頁僅書四位之名,並無分彼此之意。

這篇序文不圖自謙,僅求說明理想的海軍史當具備甚麼特色。我筆下寫出來的符合這些準則嗎?西俚云 “The Proof of the Pudding is in the Eating”(真理還須實踐來檢驗),還是讓讀者看後提出確切批評,使我得知續寫海軍史文章時當如何改進。理想與實踐之間一定有差距的。

鴉片戰爭期間的侵華英艦

一、 一個長期被忽略的研究課題

鴉片戰爭向為近代史研究的熱門課題,論著量豐質高。這些汗牛充棟的報告卻漏了一項重要信息。英人挾雄視寰宇的海軍東來,中國僅能應以傳統水師,自然無法禦侮。這樣說雖沒有錯,卻不一定正確。況且情形雖然很明顯,倘說不出英國所遣海軍究屬何層次,則始終祇是想當然之語。英國雖為世界第一海軍大國,但利益遍全球,近鄰法國更老是虎視眈眈 ,東侵行動是要從整體配合的角度籌策的。鴉片戰爭既早為熱門的研究課題,英國能夠及願意為其侵華行動派遣多少海軍兵力應是早有答案的問題。事實竟非如此。

鴉片戰爭時期,國人用艦長名之譯音作為英艦之名。鑑於當日音譯漫無標準,消息來源不可靠的情形,這種幫倒忙的原始資料我們可以不管 。

簡言之,時至今日,在國人的著述裏充其量僅能偶見若干艘英艦音譯和意譯合用,且多不附原名的名單而已。齊備和準確的要求悉談不上。究其原因,並不盡出於閉門造車,漠視西方漢學著述(當然這是國人治近代史的通病,肯引些外文資料,稍稍點綴,已令人有難得一遇之感),因為在一般漢學著述中艦隻資料亦不多見 。

問題的關鍵在向來研究鴉片戰爭者,不論是國人,還是外國漢學家,均不考慮世界海軍史這個探討角度。連目前最詳盡的中國海軍史,中國海軍司令部主編的《近代中國海軍》(簡稱表中作《近代海軍》),也沒有作這樣的照顧。現成得很的資料也就給輕易錯過了。

本文的目標很簡單,就是整理出一份代表英國侵華海軍力量的艦隻清單。記錄鴉片戰爭過程的英方一手資料甚多,倘從此等資料入手,程序勢必亂七八糟,且難有弄全紀錄的保證。軍事科學院的茅海建(1954- )即曾據其中兩款此等資料,爬梳出一份名單來(但不連貫成一張簡明的清單;詳後)。他沒有留意到一張相當齊全的單子存在快一世紀了,而且還是在一個對留心世界海軍史者來說,十分顯眼的地方。

不管說的是英國海軍通史,還是世界上任何一國的海軍通史,都沒有一本在精詳程度上能超越英國海軍史專家柯羅昔(William Laird-Clowes, 1856-1905)厚厚七巨冊的The Royal Navy: A History from the Earliest Times to 1900 (London: Sampson Low, Marston and Company, 1897-1903)(簡稱表作Royal Navy History)。無論鴉片戰爭的政治和經濟因素如何濃厚,英國所採的畢竟是海軍軍事行動,而英國藉以得逞者正是海軍力量。明白了這一點,又怎可以不檢閱柯羅昔這套講述二十世紀以前英國海軍史最成功,且足為任何一國海軍史撰著模範的經典之作。可是,連久以哈佛大學(Harvard University)為根據地的張馨保也沒有用過此書(哈佛必有此書,甚至不祇一套)!研究涉及海軍行動的近代史事而不通曉世界海軍史和懂得運用有關資料,結果就是這樣子。

柯羅昔書第六冊,頁279-304,講鴉片戰爭期間英方的海軍活動,其中頁288表列1839-1842年間曾參加在華軍事行動的英海軍艦隻四十一艘和東印度公司(East India Company)艦船十三艘,共五十四艘。相形之下,《近代海軍》僅列出開戰之初,祇記譯名,不錄原名的英海軍艦隻和東印度公司參戰的艦船二十一艘(也不注明何者屬英海軍,何者屬東印度公司) 。這是何等不科學,不負責任的做法。讀者既不知道那些譯名是怎樣譯出來的,自然無法據以還原。原來這張看似用來填塞篇幅的單子,連記述艦隻所用的次序都絲毫不動地抄自茅海建的一篇文章 。茅文多處開列侵華英艦,負責《近代海軍》有關章節者隨便抄了開宗明義的第一組艦就算了事。茅海建處理外艦艦名雖多採音譯法(這是不對的),但附原名(拼音常弄錯),讀者仍可按圖索驥。茅文共列出英艦五十二艘(內東印度公司者八艘)。其後茅海建又在別處多列出武裝商船七艘 。

相較之下,柯羅昔開列者有四艘不見於茅海建的考述,而茅增柯十艘。兩者合計,共得知五十四艘。二人所提供的數據性質有同有異。同者為列出各艦的砲數和若干艘的艦種。異者為僅柯羅昔開列各艦艦長的姓名及有關任期;對國人而言,此項資料或不算重要 。砲數一類資料其實都嫌太表面化,不夠幫助理解實情,故有關各艦的基本數據得作起碼的補充。

先說一句解釋背景的話。十九世紀三四十年代交接之際,西方海軍雖有以蒸氣取代風力為動力的發展趨勢,主要艦隻還是風動的(連早期的蒸氣動力艦隻也多配備風帆以為助力),所以鴉片戰爭期間英海軍的在華活動仍歸入風帆時期。

記錄1860年以來世界和各國機動艦隻的書藉數目雖多,但對我們要追查的數據顯然幫不上忙。可幸提供風帆艦隻數據也有詳細的專書。隨後的艦隻清單,就是先按柯羅昔書確定有關艦隻(排列次序亦依柯羅昔)和茅海建已確定的有關艦隻,再加上二人均遺漏者(均用注說明),別為分屬英海軍部者五十艘(此等艦隻在艦名前冠有HM[Her Majesty’s]字樣)和東印度公司者十六艘(艦名前冠有HC[Honourable Company]字樣)兩組,合計得六十六艘,每組各按字母排次(柯羅昔雖依字母排列諸艦,但有小誤),然後從以下十書補入應知的數據(按出版日期排次):

Halton Stirling Lecky, The King’s Ships (London: Horrace Muirhead, 1913-1914), 3 volumes (簡稱表作Lecky)。

T.D. Manning and C.F. Walker, British Warship Names(London: Putnam and Company, 1959)。

E.H.H. Archibald, The Fighting Ship of the Royal Navy, 897-1984, Revised edition (Poole, Dorset: Blandford Press, 1984) (簡稱表作Archibald)。

Andrew Lambert, Battleships in Transition: The Creation of the Steam Battlefleet, 1815-1860 (London: Conway Maritime Press, 1984)。

John Bastock, Ships of the Australia Station (Frenchs Forest, New South Wales: C. & A. Child and Associates Publishing, 1988)。

David K. Brown, Before the Ironclad: Development of Ship Design, Propulsion, and Armament in the Royal Navy, 1815-60(London: Conway Maritime Press, 1990)。

Andrew Lambert, The Last Sailing Battlefleet: Maintaining Naval Mastery, 1815-1850(London: Conway Maritime Press, 1991)。

David Lyon, The Sailing Navy List: All the Ships of the Royal Navy — Built, Purchased, and Captured, 1688-1860(London: Conway Maritime Press, 1993)。

David Lyon and Rif Winfield, The Sail and Steam Navy List: All the Ships of the Royal Navy, 1815-1889 (London: Chatham Publishing, 2004) (簡稱表作Sail-Steam List)。

J.J. Colledge and Ben Warlow, Ships of the Royal Navy: The Complete Record of All Fighting Ships of the Royal Navy from the 15th Century to the Present (London: Chatham Publishing, 2006) (簡稱表作Royal Navy Ships)。

這些書藉或按字母排次艦隻,或有詳細索引,故參據時除特別情形外,不逐一注明。另外有些特別書藉僅與某艦有關,則加注交代。

中國近代史事與中外海軍及海軍軍事行動有關者甚多,研究起來,涉及的中外海軍資料固應網羅,連與中國無明顯關聯的世界海軍史事和資料也得廣涉,始易收串連發微之效。上列十書表面上均與中國毫無關係,卻足助解決現正討論的問題。其間的關鍵,舉一例來說明即足。為何英國駐澳洲的艦隻會與鴉片戰爭有關(上列第五本書)?稍作解釋就會很易明白。澳洲距華較英國近多了,急需時調駐澳艦隻北上是合邏輯的事。不單鴉片戰爭期間有如此的部署,日後庚子事變時同樣有這樣的安排,故講英國駐澳艦隻的書對研究鴉片戰爭期間的侵華英艦亦有用。由此可見,研究中國海軍史如果不放寬視野就等於進度自限了。

此外還有一事得說明。風帆時期艦船的大小,不是用排水量計算的,而是用「建造者單位」(builder’s measurement,簡稱bm)。排水量是重量計算法,bm 是容量計算法,二者南轅北轍,很難算出等值。求等值的程式是有的,但需要有多項不是每艘艦船都有保存紀錄的詳細數據。本文不需要談得如此精細。因此,艦的大小均用bm 為計算單位(通常一bm的容量所載負的重量稍超過一英噸)。