發現東亞:現代東亞如何成形?全球視野下的關鍵大歷史

出版日期:2019-10-25

作者:宋念申

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:344

開數:25開,長21×寬14.8×高2.2cm

EAN:9789570854008

系列:歷史大講堂

尚有庫存

中國不是China,日本不是Japan,從歷史角度重新探討「東亞」與「現代」的關係。

我們熟悉的東亞近代大歷史,是否建立在東方閉關鎖國、西方開化進步的刻板印象上?

讀懂歷史,反轉鏡像,發現真實的東亞!

「亞洲」(Asia)即亞細亞,意思是東方;這個詞彙本身就帶著歐洲的視角,當作西方的「鏡像」而被對照與詮釋。證諸歷史,今天習以為常的「中國」和「東亞」概念是相當晚近的產物,前者在清代才逐漸定型,後者則是在近130年來才為人熟知。

我們自以為熟悉的東亞世界,其實充滿了神話與偏見,有待重新發現和認識。宋念申的《發現東亞:現代東亞如何成形?全球視野下的關鍵大歷史》以全球性、連續性的眼光,探討了從16世紀以來東亞變遷、動盪、碰撞、發展、互相塑造的歷史。透過宋念申流暢通俗的書寫方式,可以發現朝鮮半島70多年的南北對抗、中日朝韓之間錯綜複雜的愛恨情仇,其實都是東亞近代化道路上散落的「遺產」。

《發現東亞:現代東亞如何成形?全球視野下的關鍵大歷史》講述的東亞遭遇,有助於撥開現實的迷霧以重建常識,在大歷史的風雲變幻中,穿透現象、看見本質。

名家推薦

本書把以時間與事件為主的各國歷史,轉變為從東亞空間關係的變化來分析、反思東亞歷史。著者引證歷史上的「主角」,並構想把他們重新投入當代國際政治的脈絡中。如〈林則徐在紐約〉一節,代表了對東亞的新發現,即從美國視野或全球視野表現東亞的新現代性。著者在重新反思東亞歷史的過程中,展示了冷戰後歷史爭論的範式。

──濱下武志(日本歷史學家、漢學家)

這是一部有新意、有根據、有趣味的「三有」之書,為大眾了解我們身處的東亞世界之過去提供了很好的知識。

──李伯重(北京大學歷史系教授)

東亞不僅是實體的地理空間,也是流動變化著的人間世界。發現,因此成為進入東亞的入口:本書向我們展示了「發現」的重要意義。

──孫歌(中國社會科學院研究員)

歷史是斷裂與延續、發明與揚棄、記憶與遺忘的持續過程,宋念申把我們自以為熟悉的「東亞」展示在歷史過程中,先使它陌生,再讓它重回我們的思想,帶著嶄新的意義。

──羅新(北京大學歷史系教授)

作者:宋念申

畢業於美國芝加哥大學歷史系,現任教於美國馬里蘭大學巴爾的摩郡分校。著有Making Borders in Modern East Asia: The Tumen River Demarcation, 1881-1919(劍橋大學出版社,2018)。中英文論文發表於The Journal of Asian Studies、The Asia-Pacific Journal、《文化縱橫》等期刊。

導讀 中華的失焦與現代東亞的形塑╱蔡偉傑

前言

第一章 亞洲反題

何為「東亞」,為何「東亞」?

中國不是China,日本不是Japan

浪漫化亞洲 最後的武士

第二章 朝鮮之戰──開啟東亞現代的「世界大戰」

下克上──豐臣的抱負

禮制天下──明朝與朝鮮的內憂外患

東亞「國際關係」的記憶節點

戰和之間──歷史記憶與宗藩政治文化

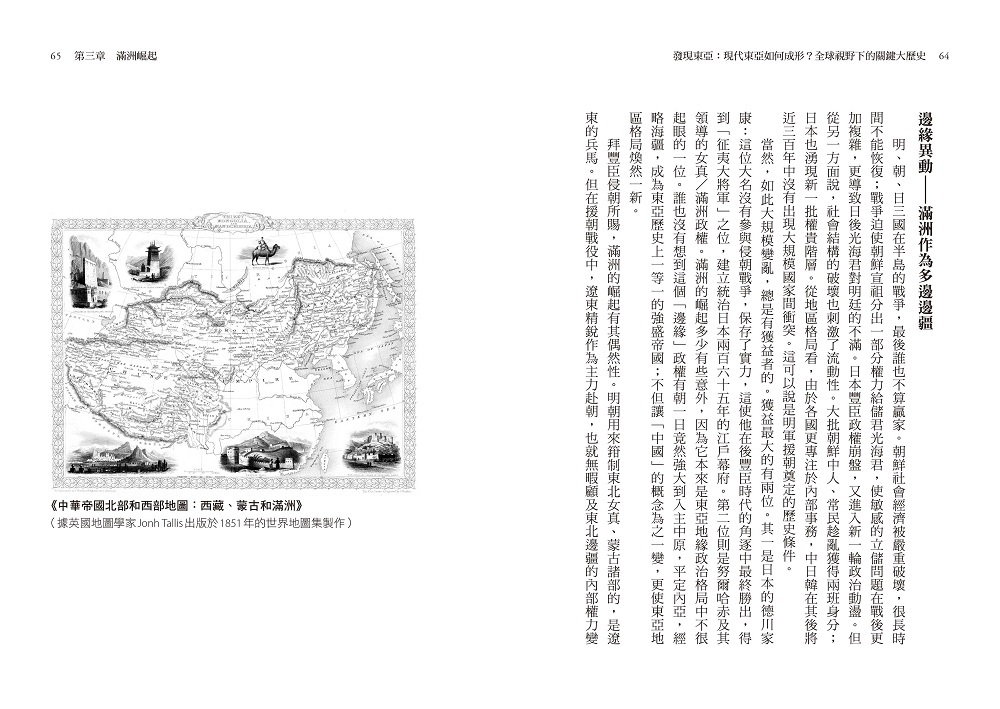

第三章 滿洲崛起──多元國家的塑成

邊緣異動──滿洲作為多邊邊疆

建構大清──皇太極的多元帝國

「滿」與「旗」──族、籍之間

「夷」在東亞──異族與正統

第四章 新天下秩序──新的「中華」、新的天下

禮部「外交」──「朝貢」作為權力和文化

內亞帝國──滿蒙藏政治╱信仰共同體

清俄碰撞──歐亞相遇中重塑「中國」

「中華」失焦的「天下」

第五章 耶穌會士──歐亞的現代相遇

畫師‧臣子‧教士──郎世寧的使命

逃犯與聖徒──東亞遇上天主教

耶穌會的成功學

利瑪竇規矩

逆轉之夜──日本天主教的毀滅

隱匿的基督徒

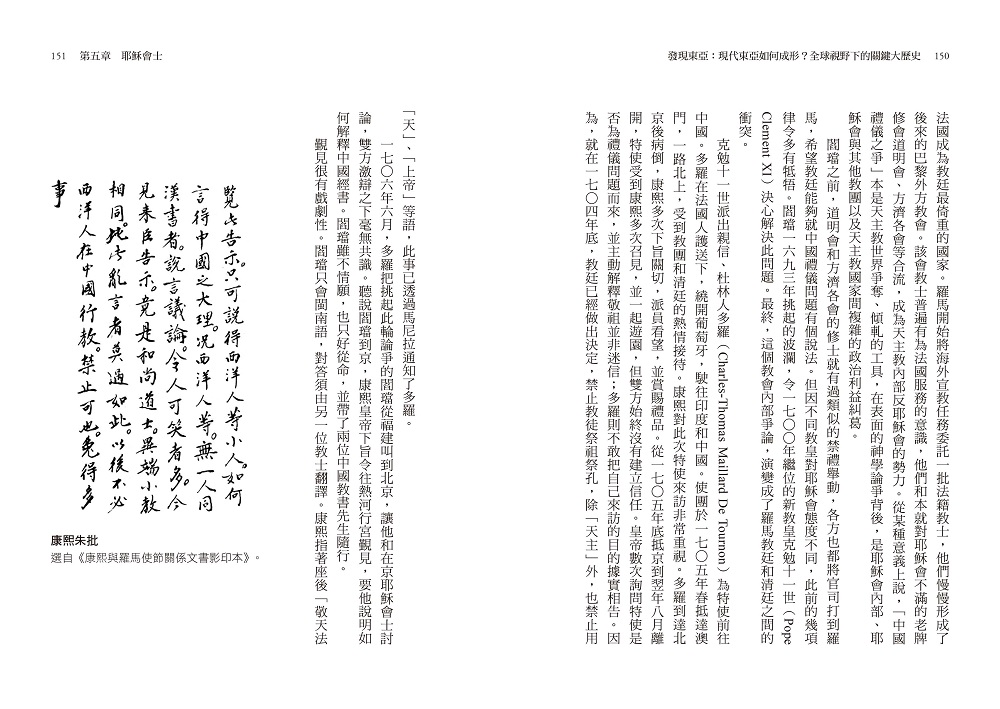

門外人議屋內事──中西交流之殤

北堂的不速之客──天主教在晚期朝鮮

「鎖國」神話的背後

第六章 早期全球化──東亞的重要角色

白的銀,黑的人

茶在西方,菸在東方

海禁時代的東亞之海

喧囂的口岸

作為象徵的馬戛爾尼使團

第七章 其命維新──東亞現代思想的興起

思想契機──姜沆與朱舜水

江南風格與江戶浮世

重建道統──清學的邏輯

再造日本──江戶思想之激盪

經世──實學在東亞

第八章 文明與野蠻──殖民「現代性」入侵

林則徐在紐約──毒品‧戰爭‧「現代」

黑船上的陌生人──日美相遇

從「天下」到「區域」──東亞秩序的重組

「體」、「用」之間──「文明開化」下的東方

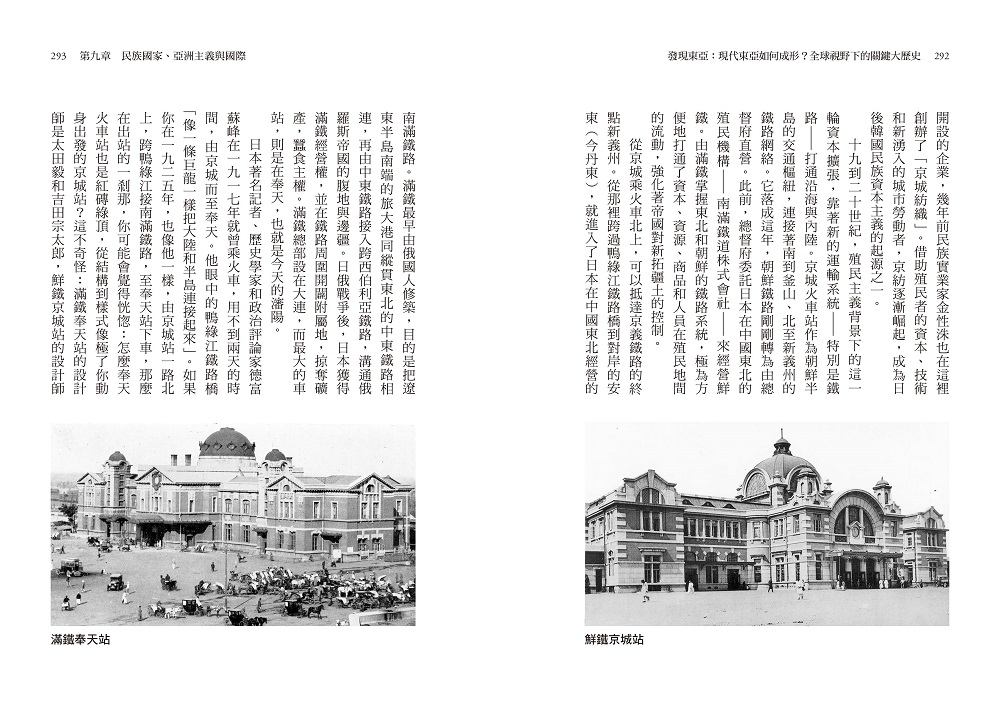

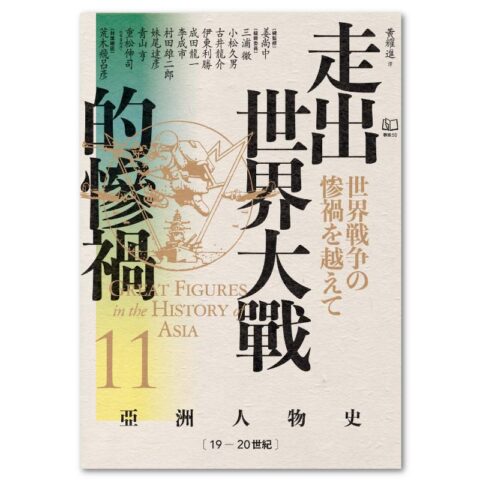

第九章 民族國家、亞洲主義與國際

種族進化──殖民與抵抗的邏輯

合法與非法的亞洲

黑龍會的朋友們──一九一二年的「亞洲」想像

脫亞自救──轉折一九一九

建設與失序──步入「現代時間」的東亞

第十章 從二戰到冷戰

用什麼「超克近代」?

從長崎到密蘇里號──日本的戰敗

內戰,冷戰,熱戰

作為第三世界的「亞洲」

從「東亞奇蹟」到「亞洲價值」

如何記憶東亞近代

主要參考書目

導讀(節錄)/中華的失焦與現代東亞的形塑/蔡偉傑(深圳大學人文學院歷史學系助理教授)

近五年來,兩岸出版界分別從海外引介了許多從宏觀視角來敘述中國與世界歷史的套書。以中國大陸為例,二○一四年廣西師範大學出版社引進了十卷《講談社.中國的歷史》,而二○一六年中信出版社引入六卷本《哈佛中國史》。在臺灣,則有二○一七年臺灣商務印書館引進全套日本講談社十二冊《中國.歷史的長河》套書,以及二○一八年八旗文化所引進的日本講談社廿二冊《興亡的世界史》套書等等。這些作品的共同特點在於試圖跳脫傳統以漢人敘事或民族國家視角所寫成的歷史框架,從外部立場(例如日本或美國)或其他歷史動因(例如東印度公司與吉哈德)的視角來重述中國與世界歷史。然而,市場上,以中文寫就的類似原創作品,相對較少。而二○一八年七月在大陸所出版的《發現東亞》,則是其中不可多得的佳作。

本書作者宋念申為美國芝加哥大學歷史系博士,現為美國馬里蘭大學巴爾的摩郡分校助理教授。研究領域為晚期帝制與現代中國史,主要關注中國東北邊疆。這本書原本是脫胎於作者在美國開設東亞史概論課程時的講義,各章節也曾經在「澎湃新聞」上連載過,後來結集成書,也因此這本書的章節相當有系統,而且為了教學,書中不僅回顧了過往美國東亞研究的重要成果,同時也展現了作者對這些研究典範的批評與思考。作者受到現今流行的區域史與全球史取向所影響,希望在這本書中探討現代中國何以形成的問題,並期待能夠把「中國」的經驗匯聚成有普遍解釋力的話語。而且把中國(以及日本跟韓國)放在區域跟全球的框架中加以認識。

作者自言自十八世紀的孟德斯鳩以降,亞洲對於西方人而言,一直都是作為對照組的反題:一個專制、落後而愚昧的亞洲相對於自由、先進、文明與進步的歐洲。但是後來亞洲作為他稱逐漸被東亞各國所轉化與接受,並且用以形塑自我認同。在這個過程當中,脫離亞洲與現代化被綑綁在一起,成為後來東亞歷史的發展主軸。

作者將一五九二年日本豐臣秀吉入侵朝鮮作為現代東亞的起點。在此之前以明朝為中華的天下,仍然是當時東亞大多數精英確認身分的重要參照系。但是日本首先公開挑戰了這樣以中華為主的天下秩序,使得東亞的格局開始震盪重組。日本逐漸游離於傳統中國的宗藩體系之外,而朝鮮雖然對明朝的援助感恩戴德,但是隨後滿洲人在中國東北崛起,取代明朝統治中國,使得朝鮮認為清朝不足以代表正統中華,而逐漸發展出自己的獨特意識。而清朝的開疆拓土也逐漸使得漢人士人改變了對中國的認識,過往被視為蠻夷胡虜的東北、蒙古、新疆與西藏等地,如今也被接納為中國的一部分。即便到了清末,革命黨人反對滿洲人的異族統治,但是卻接受了由清朝奠定的中國格局。其代表就是在辛亥革命成功後,革命黨領袖孫文的立場就從驅逐韃虜轉為五族共和。此後清末以降,西力東漸,東亞各國在救亡圖存的焦慮與民族主義的傳入下,走向了更加分歧的歷史道路。

前言(節錄)

本書嘗試從歷史角度探討「東亞」與「現代」的關係。我們日常所說的「現代」,往往指十九世紀隨著歐洲殖民勢力擴張而到來的經濟、社會、政治和文化轉型。特別是冷戰以來,主流的「現代化」理論更成為一種指向發達資本主義國家的發展主義論述。我把這種狹義的現代觀稱為「殖民現代」,它只是多元現代化道路中的一種。在殖民現代語境中,「東亞」不是一個純粹的地域概念,而帶有強烈的時間性和種族性。我試圖梳理出一個不以歐洲殖民現代觀為參照的「東亞現代」,並把這個現代的起點,定為十六世紀。不以歐洲為參照的意思,是既不全盤接受,也不全盤否棄;反思歐洲中心主義,但也不塑造一個東亞(或中國)中心主義。也就是說,歐洲、亞洲、美洲乃至非洲的多元的現代歷史,都可被看作是整體歷史的地方性部分,不同地域和文化環境中的人既不共享一套時間觀念,也不遵循同一種發展邏輯。同時,這些觀念和邏輯又不是各自孤立的,人類的現代狀況是它們相互影響、吸納、對抗、對話的結果。

從二○一五年秋天起,受單雪菱的邀請,我開始在澎湃新聞發表「發現東亞」專欄。前後斷斷續續寫了兩年多。現在這本書,是這個系列的修訂結集。它的大框架,來自我在美國所教的東亞史概論(survey)課。

我自知學力不逮,想要概括出如此廣闊的區域在如此漫長的時間段中的發展演變,實在有些不知天高地厚。但最終鼓起勇氣一試,一是因為我自己的研究就在一直強調跨區域的視角;而更主要的是:在我的教學實踐中,「東亞現代」一直是一個核心命題。既然教學的目的是提供知識和歷史認知,那麼把課堂中的討論適度增刪,變成適合漢語讀者的簡明讀物,大概還不算太不務正業。

所以,我必須要向對本書抱專業期待的讀者致歉:它不是一本研究性著作,並無對史料的深度挖掘或獨創的發現。使用的材料,除了很少數來自我的研究和個人經驗,大都提煉自現有的著述。書中涉及了很多不同領域。對這些領域的專家而言,我的介紹可能是常識性的。我的工作是儘量摘取較為前沿的研究,加以整理,用幾個連貫的主題串聯,加入我自己的視角和理解,然後轉化成面對普通讀者的文字。

第一章 亞洲反題

何為「東亞」?為何「東亞」?

一八八五年,日本明治十八年。在三月十六日這天,東京出版的政論新聞《時事新報》上,刊載了一篇沒有署名的社論,題為〈脫亞論〉。文章提出,日本要與西洋文明國家共進退,要拒絕與中國(支那)、朝鮮這樣愚昧落後的「惡鄰」為伍。

這篇文章在今天廣為人知,一般認為其作者是維新思想家福澤諭吉。不過關於這點,學界還有爭議。更重要的是,和我們的想像相反,它發表後影響甚微:直到一九三三年收錄於《續福澤全集》,它再沒被人提起過。日本學者重新發現〈脫亞論〉,並且把這篇兩千四百字的小文和近代日本的國家走向相互印證,是在二戰結束後的二十世紀五○年代。而它成為討論焦點,被普遍認定為日本走向近代、走向殖民侵略的先聲,更晚至二十世紀六○年代。儘管文章被長期遺忘,但因「脫亞」二字形象地概括了明治維新以來日本的某種心路歷程,所以在沉睡近百年後幽靈般甦醒。它迅速成了一個符號,象徵一個國家(日本)對其所置身的共同體(亞細亞,或者東亞)曾經的態度。而對〈脫亞論〉的重新「發現」和討論,則表現了一種特定時空中的歷史思考。

二○一五年,中國高調紀念了抗日戰爭勝利七十周年。此時距〈脫亞論〉發表,正好是一百三十年。東亞近現代諸多轉折性事件,在二○一五年都是整年紀念:中日甲午戰爭結束一百二十周年,日俄戰爭結束一百一十周年,以及二戰結束七十周年。它們分別標誌著東亞傳統宗藩體系的崩潰、日本確立東亞霸權,以及此霸權的終結。對這幾件事情的記憶,可以串聯起一個半世紀以來的東亞歷史。那麼,我們對於自己所處身的國家和區域在這一百三十年來的際遇,應該有怎樣的理解呢?

我想從「脫亞」的「亞」字說開去,先看看我們和這個「亞」,或者具體說是「東亞世界」,是怎樣一種連結。為什麼我們是「東亞」?「東亞」對我們又意味著什麼?

小時候學世界地理,都說世界有「七大洲」:亞、歐、非、大洋、南美、北美和南極洲。這看似是個客觀的自然地理描述,但是攤開一張世界地圖,疑問就來了:其他大洲都邊緣清晰、相對獨立,為什麼歐洲和亞洲明明屬於一個大陸板塊,卻被分成兩個「洲」?是,烏拉山脈、高加索山脈、黑海和土耳其海峽這些「天塹」,構成了歐亞的地貌分界,可第一,它們並不比喜馬拉雅山更有地理分隔意義;第二,也並未成為東西交往的屏障,怎麼就成了洲界呢?搞得今天「橫跨歐亞」的大國—俄羅斯和土耳其—很煩心,時不時糾結於自己姓「歐」還是姓「亞」。

所以,與其說「亞洲」是一個天然的地理單位,不如說是人為的認知單位(當然嚴格說起來,其他「洲」也是)。製造這個亞洲概念的,是它的鄰居—歐洲。

「亞細亞」(Asia)一詞來自古希臘語,意思是東方。這個「東方」最早僅指希臘毗鄰的所謂小亞細亞地區,後來逐漸擴大,變成了涵蓋地球上近三○%的陸地面積、超過六○%人口的超大區域。在歷史沿革中,「亞細亞」又包含了「中東(又叫近東,此概念還含北非)」、「遠東」等次區域。我們今天所說的「東亞」,就和「遠東」有較大重疊。經過了二十世紀後半期的去殖民化運動,「遠東」這個明顯帶有歐洲中心主義色彩的概念,在創造它的歐美知識界,被逐漸拋棄,代之以似乎更為中性的「東亞」一詞(今天「遠東」大概只在俄羅斯還作為官方概念使用)。可是認真的話,東亞(East Asia)從詞源上講,就是「東方的東方」的意思,屁股還是坐在西邊的。

住在東亞的人本對「東亞」不明就裡。儘管早在十六世紀,歐洲傳教士就帶來「亞細亞」這個新鮮詞,也沒人說:好吧,咱是「亞洲人」或「東亞人」了。東亞人接受並自覺認同「東亞」標籤,也就是從〈脫亞論〉發表的那個時代才開始的。而這種身分的逐漸清晰,正是形成於和「歐洲」的互動。

在十九世紀的歐洲,「東亞」或者「亞洲」,並不是個單純的地理存在。伴隨著資本和殖民擴張,這個地域被賦予時間性,成為一個歷史和文明概念。德國哲學家黑格爾(G. W. F. Hegel)大概是最早把各大文明區域納入時間序列的人之一。這位唯心論者把世界歷史歸攏到一個「絕對精神」自我實現的階梯過程,而各大文明在這個過程中占有不同的位置。他認為,中國和印度文明就像心智未開的兒童;近東文明(埃及、敘利亞)則像剛剛成長的少年,而且它們因為先天缺乏「自由意志」,所以停滯了,再長不大;希臘文明算是青年;而羅馬文明才代表人類歷史的成年。接下來,「絕對精神」在日耳曼世界的基督教文明那裡達到最高峰。黑格爾認為,最終所有人類歷史都要沿著這個路徑達致「自由」,無一例外。

馬克思(Karl Marx)一生受黑格爾哲學影響,他繼承了黑格爾歷史哲學中的時間性,但對他來說,物質生產才是最本質的歷史動力,因此人類歷史是個生產力不斷進化的過程。歐洲資本主義生產方式,是迄今最先進的生產方式,雖然它最終會被消滅,但其他生產方式也必然先要被資本主義取代。馬克思把最為典型的前資本主義農業生產,命名為「亞細亞生產方式」,其中由大規模灌溉需要而產生的集權性統治模式,導致社會過於穩定而缺乏發展動力。相對於黑格爾的全然蔑視,馬克思對亞洲的態度比較複雜。一方面他抨擊歐洲資本主義對亞洲的殘酷殖民,另一方面則認為亞洲只有藉外在衝擊才會發展出資本主義,並最終加速整個資本主義體系的滅亡。

在黑格爾和馬克思那裡,亞洲是專制、落後、愚昧、停滯的,反襯出歐洲的自由、先進、文明和進步。歐洲人對亞洲∕中國從讚美轉為批判,雖濫觴於法國的孟德斯鳩(Montesquieu),但十九世紀之前,還沒有誰把地理上的「亞洲」看作是人類「大一統歷史」中的初級階段,一個時間性的存在。此後,社會學鼻祖馬克斯.韋伯(Max Weber)也分析了中國、印度等亞洲國家的宗教,以論證為什麼「資本主義精神」只存在於奉行基督新教的國家。雖然韋伯沒有把亞洲作為時間概念處理,但和黑格爾和馬克思一樣,亞洲實際上是作為歐洲的反題(antithesis)來提出的。也就是說,亞洲存在的意義,在於證明歐洲何以是歐洲。一八八五年〈脫亞論〉,某種程度上體現著黑格爾以降歐洲思想中的這一「亞洲反題」。

從那時起,中國、日本、朝鮮、越南等地,一批接觸歐洲思想的知識分子才開始明白:「哦,我們是亞洲人。」其實相對於「脫亞」論,在明治中後期的日本,建構一個以日本為軸心的亞洲共同體,以拒斥歐洲殖民的呼聲,倒是有著更大的市場。日本近代的「亞細亞主義」,以種族對抗、文明競爭為核心,勾勒出一個反東方主義的東方主義幻象。這一思潮隨著日本國內與國際局勢的變化而逐漸走向政治舞臺,最終演變成建設「大東亞共榮圈」的擴張野心。但早期中國、朝鮮、印度的民族主義者,因為「亞細亞主義」蘊含的鮮明的反抗意識,都曾受到過它的激勵。

二戰結束後,反殖民浪潮席捲全球。獲得獨立的新中國,堅定站在被侵害被壓迫的國家一邊,把自己的歷史命運和責任,自覺放在「亞非拉」民族解放的大框架下。此時中國對「亞洲」的身分認同,既不是地理的、文明的、種族的,也不是意識形態的;「亞洲」是象徵第三世界革命的政治標籤。

「亞洲」本來是別人眼中的他者。但東亞人拿來這個概念,反客為主,把他者變成主體認同了。日本近代的「亞細亞主義」和中國的「亞非拉」革命觀,標誌著東亞人對「亞洲」概念的轉化和創造。在很大程度上,自我認定的「亞洲」也是以歐洲(或者「西方」)為反題的。當然這裡的歐洲∕西方同樣不是地理概念:「亞細亞主義」中的西方是種族與文明,第三世界理論中的西方代表殖民主義和帝國主義。

這個漫長的轉化過程,在我看來,和所謂的「現代化」(日語中叫「近代化」)息息相關,它是內外合力的結果。不過,在歐洲中心視角的長期影響之下,〈脫亞論〉中「亞洲反題」式的自我認知,在所有東亞國家都曾經很流行。有一種對〈脫亞論〉的簡化解讀,就是把「現代化」和脫亞等同起來。直到今天,很多人還習慣以「愚昧、封閉、野蠻、專制」這樣大而無當的帽子來否定東亞的歷史經驗,其內在邏輯和「脫亞」一脈相承,甚至在智識上更為懶惰粗暴。在今天,為數眾多的中國、日本、韓國知識人已意識到,「東亞」這一蘊含豐富可能性的歷史載體,應該超越和歐洲∕西方相對的維度,超越近代一百三十年的歷史。我們需要在更長的時間段、更廣闊的視野中,來檢視東亞(以及東亞中的每個國家和社群)何以成為自己。因此,探討「發現」(甚至可以說「發明」)東亞的軌跡,就是從一個新的角度,探討我們的現代命運是如何發生和展開的;今天的身分認同(不論是國家、民族,還是區域),又是如何在這個過程中被塑造的。

「東亞」的概念雖屬外來,卻嫁接在這個區域的內部資源上。而我們更熟悉的「中國」、「日本」、「朝鮮∕韓國」的概念看似內生,其實有很強的外來性和互動性。下面就談談這些概念是怎麼回事。

中國不是China,日本不是Japan

假想一下:你生活在古代—比如明代吧。一天,打西邊來了個神父,向你打招呼:「你好,我是葡萄牙人。」你怎麼回答呢?你多半不會說「你好,我是中國人」,而會說「我是大明國人」。因為那時,「中國」還不是國家的名稱。清朝以前的更多時候,「中國」是指相對於周邊地區的「中原」地帶,有時也指相對於「夷狄」的「華夏」集團。

那麼,假如你生活在高麗王朝時期的朝鮮半島呢?同樣,你會說「我是高麗人」,而不會說「我是朝鮮人」或「韓國人」。如果你是個戰國時代的日本人,你大概有了「日本」作為群島上大大小小政權∕國家總稱的意識,會說「我是『霓虹』(Nihon)國人」。但是葡萄牙神父可能會有些恍惚,因為他只聽說過「Cipan」或者「Jepang」,要費點力氣才能把「接棒」和「霓虹」聯繫起來。

「中國」這個詞出現得很早,但用來稱呼我們這個幅員廣大、人口眾多的東亞多族群國家,是晚近的事情。否則黃遵憲、梁啟超等也不會感嘆中國有國無名。這個要仔細說起來,怕幾本書都說不完。我們只需要記得一點,那就是「中國」是個不斷發展演化的概念,就像它的幅員、人口和族群一樣,也是不斷在變化的。現在的人們已經習慣於用近代主權國家體系中的民族國家(nation state)觀念,來理解中國,可中國以民族國家面貌出現,也不過就是一百來年的事情。說「中國歷史悠久」,當然沒問題;但要注意,悠久的這個主體,其實在每個時期都有差異,不能拿現在我們有的(或沒有的),去套用這個不斷演化中的主體,否則會時空錯亂。同樣的道理,對別的國家也是一樣。

今天朝鮮半島上有兩個國家實體:朝鮮和韓國。「朝鮮」來自於半島上延續時間最長的王朝(一三九二至一九一○)的名字。開闢王朝的李成桂擬了兩個國名,拿給明太祖朱元璋裁定。朱元璋選了「朝鮮」。而再往上追,則來自中國史書中記載的半島北部國家「箕子朝鮮」及「衛滿朝鮮」。一般認為「朝鮮」取「朝日鮮明」之意。「韓國」一名源自半島南部、中國史書中統稱為「三韓」的古代部落國家。中日甲午戰爭後,朝鮮王朝脫離了與清國的宗藩關係,曾短暫改國名為「大韓帝國」。二戰後南北分裂,兩個國家都宣稱是半島唯一合法政權,互不承認。因此韓國稱朝鮮為「北韓」,朝鮮稱韓國為「南朝鮮」。是朝還是韓,有著強烈的政治含義,不能用錯。漢語中有時會看到「北朝鮮」或者「南韓」的誤用,其實無論南北都不這麼說。

和半島國家一樣,早期日本的歷史,是記載在中國史書上的。日本列島政權和漢朝接觸時,自稱為Wa,漢廷以「倭」字表記。這個倭,只是當時列島諸多小國之一。他們後來覺得「倭」字不雅,改為「和」(Wa),並以「大和」(Yamato)為名。大約七世紀前後,大和勢力北擴至本州北部,改國名為「日本」(Nihon),即太陽升起之地。很明顯,這樣起名字,和「朝日鮮明」一樣,是說給西邊的人(也就是大陸上的人)聽的。如果日本人碰到夏威夷人,當然不能說自己來自「日出之國」。可見,雖是自命名,視角卻在中國,是在和東亞大陸的交往中產生的。早期日本人當然也有從自己視角出發書寫的身分,比如成書於八世紀早期的《古事記》和《日本書紀》。歷朝著史,都是為給政權找個神聖的權力來源,因而越溯到上古,就越是神話。據這兩本書,大和政權的天皇家族一脈,源自天照大神。神話時代對日本的命名有很多種,比如「豐葦原中國」,或者「豐葦原千五百秋瑞穗國」。不過這些命名本是神話產物,也就不像「日本」那麼被大家普遍接受。

前面談到過,「東亞」(East Asia)是個外來概念,本地人很晚才接受這麼一個分類,並加入自己的理解,塑造身分。同樣,西歐語言中的「中國」、「朝∕韓」、「日本」(以英語的China、Korea、Japan為代表),也都不純是中日韓的本土概念。想想,中國人啥時候自稱過「拆那人」?那麼這些概念又是怎麼來的呢?

「China」一詞,目前較通行的說法是來自梵語中「Cina」一詞,可能是「秦」的音譯。日本人有段時間稱中國為「支那」,亦源於此,起初倒無貶義。歐洲與中原遠隔萬里,耳聞口傳,一是透過印度—波斯帶去的「Cina」;二是蒙古西征時帶去的「Cathay」(契丹,後泛指中國,現通用於斯拉夫語系)。兩個信息來源不一,以致十六世紀之前的很長時間裡,歐洲人不知道二者指的是一個國家。

Korea和Japan,傳說都由馬可.波羅(Marco Polo)最早記錄。他到中國那會兒,半島正是高麗(Koryo)王朝。Korea一詞在演化過程中雖有不同拼寫方式,發音倒近似。風雲變幻,如今生活在朝、韓的人都不自稱高麗。而韓國語中的「高麗人」(고려사람)則成了一個特定名詞,指的蘇聯中亞地區的朝鮮移民後裔。當然,Korea的好處是不論朝韓,政治中性。日本在馬可.波羅那裡記為Cipangu。為啥這樣拼?用上海話讀「日本國」三個字就明白了。估計他是聽當時和日本往來頗多的江浙人聊起的。Cipangu轉到葡萄牙語,就成了Jepang,再到英語,慢慢就成了現在的樣子。所以這個Japan,是歐洲語言多次轉譯的中國南方方言中漢字「日本」的讀音,跟「霓虹」當然差得遠。

字音、字義的轉化從來不只是語言變化,背後必然帶入新的認知框架和意識形態。當用「China」,特別是用其背後那套認知框架,來討論「中國」的時候,「中國」自身的變動、雜糅和多元性,就被西歐現代國家體系所強調的那種界限感和同質性取消掉了。特別是在處理帝國(empire)、國族(nation)、族裔(ethnicity)這些議題的時候,China和「中國」之間往往顯現巨大的裂痕。「中國」是個多語言、多族群的複合體,但Chinese僅指漢語漢字,很多語境中僅指漢族人。試圖用語言文字、人種、宗教這些通行的現代標準來定義「中國」的努力變得無效:使用漢字和崇奉儒家的不一定是中國(比如朝鮮、越南、日本),而中國內部不都是傳統的漢字儒教區(比如疆、藏、蒙)。域外學界會提出「清朝是否Chinese王朝」這類問題,作為學術討論當然可以。但是二十世紀以來,政治上操弄「滿蒙非支那」、「疆藏非中國」,亦屢見不鮮。

無奈在主權國家體系下,China所代表的話語邏輯是唯一被接受的邏輯,有一整套科學、法律、倫理、哲學理論來為這個邏輯背書。不要說域外人士,就是中國人自己,在晚清到共和國這段動盪時期,在試圖糅合China話語和「中國」經驗時,也困惑於兩者間既連結又矛盾的關係。很多人試圖以現代西歐標準定義中國,總不得要領。當然,這絕不是說「中國」經驗多麼獨特。正相反,變化、多元和交融雜糅,是所有國家、族群的共性。漢人、日本人也好,朝鮮∕韓國人也罷,從來都不是同質的群體。明確的國族界限是近代西歐產物,但它實際也掩蓋了歐洲自身的雜糅性。西歐邏輯是在殖民擴張過程中,和殖民地社會相互碰撞衝擊後逐漸塑造的,它當然吸納了其他地區的經驗,只不過最終還是要為霸權服務。同理,中國也吸納、轉化了許多西歐邏輯(比如民族主義),才成為現在的「中國」,只不過這套邏輯的侷限性在二十一世紀日益凸顯。

在這個意義上,如何超越China,把「中國」的經驗匯聚成有普遍解釋力的話語,實在是個大課題。把中國(以及日∕韓)放在區域和全球的框架中認識,是很多人正在嘗試的一個方向。法國史學家布勞岱爾(Fernand Braudel)說的「沒有法國史,只有歐洲史;沒有歐洲史,只有世界史」,或許就是這個道理吧。