亞洲史的研究方法:以近世東部亞洲海域為中心

出版日期:2024-11-07

作者:葛兆光

印刷:黑白印刷

裝訂:平裝

頁數:456

開數:長22.7 × 寬15.2 × 高2.5 cm

EAN:9789570874099

系列:歷史大講堂

尚有庫存

突破國別視角,穿越歷史邊界

從互動中見證文化之交織,探索亞洲的聯繫與融合

在全球化的今天,傳統國別史研究已經愈顯局限,難以涵蓋亞洲各國之間複雜的歷史互動。過去,學者們多聚焦於單一國家,忽視了跨越國界的文化交流與影響。亞洲各國的歷史脈絡交錯,正促使我們重新思考突破舊有框架,拓展新的視野。

然而,這樣的突破並非易事。面對多樣的文化背景、語言差異與立場分歧,歷史研究也需要新的視角,來理解多國間的聯繫與匯流。

《亞洲史的研究方法》正是由此而生。本書由復旦大學葛兆光教授精心編寫,以四個單元十三講,探討亞洲史研究的多元方法,並深入分析東部亞洲海域的歷史互動。本書強調從區域史和全球史的角度出發,理解中國、朝鮮、日本、琉球等國在東亞近世歷史上的位置、文化交流與互動如何塑造今日的亞洲,也從中反思我們對中國歷史的詮釋。

葛兆光教授以深厚之功底、獨到之見解,不僅為歷史研究開闢新的線索與道路,更為讀者提供了具體指引。

作者:葛兆光

曾任北京清華大學歷史系教授;東京大學、臺灣大學、美國普林斯頓大學等客座教授或訪問學者,現為上海復旦大學文史研究院及歷史系特聘資深教授。

主要研究領域是東亞與中國的宗教、思想和文化史。主要著作有《中國思想史》(兩卷本)、《增訂本中國禪思想史:從六世紀到十世紀》、《宅茲中國:重建有關「中國」的歷史論述》、《何為「中國」:疆域、民族、文化與歷史》、《想像異域:讀李朝朝鮮漢文燕行文獻札記》等。

自 序

開場白 《亞洲史的研究方法》課程要旨

第一單元 亞洲史/東部亞洲史研究的可能性

|問題:亞洲作為一個歷史世界,可能嗎?|

第一講 從「元寇/蒙古襲來」事件說起

第二講 亞洲史研究的可能性

第三講 亞洲/東部亞洲史的研究方法

|討論:文獻、歷史和語言|

|建議閱讀論著|

第二單元 亞洲史的學術史:歐洲東方學、日本東洋學與中國的亞洲史研究

|問題:為什麼要討論學術史?亞洲研究與日本東洋學的興起|

第一講 從歐洲東方學、日本東洋學到亞洲史研究

第二講 個案:近代東西學術中之南中國海及東南亞研究

|討論:通向亞洲史或東部亞洲史的途徑|

|建議閱讀論著|

第三單元 環東海南海作為一個歷史世界:十五世紀以後的東部亞洲海域史

|問題:為什麼十五世紀之後,要談論「東部亞洲海域」?|

第一講 蒙古時代以後:東部亞洲海域史的一個關鍵時代(一三六八-一四二○)

第二講 十五至十九世紀的環東海南海海域

|討論:有關「東部亞洲海域」,我們該做什麼?能做什麼?|

|建議閱讀論著|

第四單元 域外有關近世東部亞洲的歷史文獻舉例

|問題:就算你研究中國史,是否中國史料就已足夠?|

第一講 攬鏡自鑒:為什麼要關注這些域外史料?

第二講 有關東部亞洲與中國的日本文獻舉例

第三講 有關東亞與中國的朝鮮史料舉例

第四講 有關朝鮮與日本之間交往的漢文通信使文獻

第五講 有關琉球的漢文文獻

第六講 有關越南與中國的漢文史料舉例

|討論:從各種漢文文獻中看東亞的歷史|

課程總結

自序

這是近十幾年在復旦大學講「亞洲史的研究方法」這門課的講義。

之所以要講這門課,是因為二○一○年,復旦大學文史研究院設立了「亞洲宗教、藝術與歷史研究」博士招生方向,必須要有一門和「亞洲史」有關的基礎課程。可是亞洲那麼大,沒有誰能包攬,沒有誰願意承攬這個活兒,我只能硬著頭皮自己來,於是開始準備講義。

講義的初稿是二○一一年的春天,我在美國普林斯頓大學客座時開始草擬的。胡適曾經任職的普林斯頓大學葛思德東亞圖書館(Gest Library),就在東亞系的Jones Hall隔壁Frist Campus Center的樓上。我真應該感謝這個圖書館!它收藏的東亞文獻給我提供了豐富的歷史資料,收藏的東亞論著也刺激了很多的研究思路。至今還記得,我當時在葛思德圖書館裡,攤開稿本開始撰寫課程大綱,想到什麼就用筆在紙上寫下來,看到什麼也用貼紙記下來貼在大綱上。就這樣,兩個月裡,漸漸積累了一大疊稿紙和五花八門的資料。五月中回到上海,就開始把大綱和資料,另外手寫,重新修改成講稿,那時的講稿很粗略,只是作為講課時的提示性內容。我歷來講課,都是一邊講一邊完善。這一年的九月開學,在復旦大學文史研究院和歷史學系第一次講這門課,當時的自我感覺,好像還頗像模像樣。於是此後十一年裡,陸陸續續講了八九次,講了再改,改了又講。在十幾年裡,這份講義漸漸地從手寫的大綱和抄錄的貼紙,變成錄入電腦列印出來的講義,列印的講義天頭地腳上,陸陸續續又寫滿了新的內容,旁邊又貼上了好多寫滿字的貼紙,然後,再一次重新錄入列印。周而復始,到了二○二一年,終於成了現在這個樣子。

經過近十輪講述,二○二一年的秋冬學期,我最後一次上這門課,手中的講義也漸漸成型。正如成語所謂「敝帚自珍」,我決定把這份講義交給商務印書館,作為「葛兆光講義系列」中的一種出版。很多人都知道,多年來我的習慣是,一旦講義完成並交付出版,這門課便不會再講了,既是自信它已經完成使命,也是因為害怕再照本宣科讓聽眾笑話。可是,也許是因為這門課完全是一個嘗試吧,這回我還是感到了一點兒不自信,我總是在想,課雖然講完了,但不知道這門課的目的,是不是真的達到。

因此,我很想聽到讀者的回饋。

葛兆光

二○二二年二月於上海

這是一門給博士生開的課,在進入本課程之前,我想首先說明「亞洲史的研究方法」這門課的目的和意義。

為什麼要開這門課?為什麼要把這門課的主題,確定為「亞洲史的研究方法」?為什麼復旦大學文史研究院要把宗教、藝術與文化交流史,作為亞洲/東亞史內容的重心?

簡單說起來,考慮的只有三點,很簡單的三點:

【一】

先說第一點。

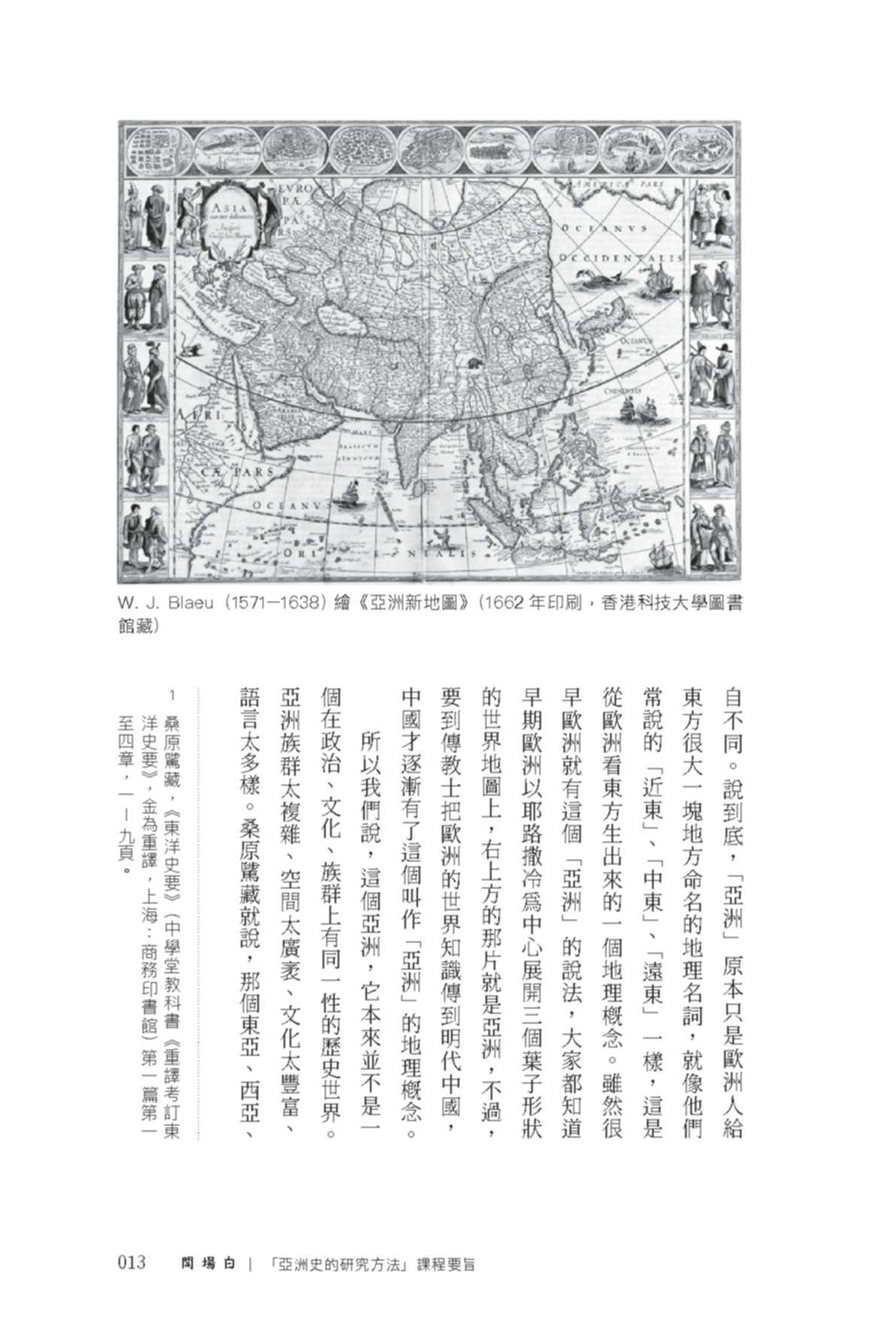

毫無疑問,「亞洲」不是一個。過去,明治、大正時代的日本學界往往以「東洋」代指「亞洲」,他們的「東洋史」,幾乎就等於是「亞洲史」,關於這一點,我們在後面的課程裡還會詳細說。比如日本著名學者桑原騭藏(くわばら じっぞう,一八七一-一九三一)在十九世紀末二十世紀初影響很大的《東洋史要》裡就說,所謂「東洋」是以蔥嶺也就是帕米爾高原為中心的亞洲,這裡包括東亞(中日韓及俄國遠東地區)、南亞(印度、阿富汗、巴基斯坦)、中亞(興都庫什山以北,蔥嶺以西,錫爾河以南)、西亞(阿姆河以西到鹹海、裡海以南,包括伊朗、土耳其、阿拉伯地區)和北亞(阿爾泰山及鹹海、裡海以北,俄屬西伯利亞)。當然,這裡還沒有說到環南海地區的東南亞呢。大家可以看到,很顯然,一個亞洲,各自不同。說到底,「亞洲」原本只是歐洲人給東方很大一塊地方命名的地理名詞,就像他們常說的「近東」、「中東」、「遠東」一樣,這是從歐洲看東方生出來的一個地理概念。雖然很早歐洲就有這個「亞洲」的說法,大家都知道早期歐洲以耶路撒冷為中心展開三個葉子形狀的世界地圖上,右上方的那片就是亞洲,不過,要到傳教士把歐洲的世界知識傳到明代中國,中國才逐漸有了這個叫作「亞洲」的地理概念。

所以我們說,這個亞洲,它本來並不是一個在政治、文化、族群上有同一性的歷史世界。亞洲族群太複雜、空間太廣袤、文化太豐富、語言太多樣。桑原騭藏就說,那個東亞、西亞、南亞、北亞以及中亞,差異非常大,單單從族群或人種上說,亞洲就包括了蒙古人、波斯伊蘭人、印度雅利安人、馬來人等。就算你僅僅指我們這門課重點要說的「東部亞洲」,也就是環東海南海這個區域,也不那麼簡單,複雜得很。這門課之所以也採用「亞洲」這個概念,把它作為一個歷史世界來研究,主要是考慮到在歷史上,這個區域裡面,和中國之間,曾經有過密切的互動、聯繫和激蕩,比如中古時期的「西域」,就把中國和突厥、粟特、回鶻、波斯、吐蕃、天竺、大食連成一片。近世以來的「東海南海」,就把東部亞洲海域周邊北到庫頁島,南到爪哇都連成一片。如果我們能把「中國」放在這個廣袤背景下去討論和分析,也許,我們可以看到更多的、單純在中國背景下看不到的歷史線索。當然,這並不意味著亞洲「自古以來」就有,日本人岡倉天心(おかくら てんしん,一八六三-一九一三)在一九〇三年寫的一本很有名的書《東洋的理想》裡開篇就說「亞洲是一個」。其實這話並不對。亞洲各地雖然互相有聯繫而且是密切聯繫,但無論從族群、信仰、歷史、文化、制度上看,並不是一個。 而一個自我認同的「亞洲」,恰恰是在看似同一個「歐洲」的對照和刺激下,在近世才逐漸自我建構起來的地理、文化和歷史的「區域」。

亞洲實在太大,任何一個歷史學者在這種複雜、多樣、差異的歷史裡面,都會感到自己的知識欠缺任何一個學者都不敢說,自己可以研究亞洲。更何況,要請大家原諒,我也是鴨子上架,半路出家,我研究的主要領域,還是在中國史特別是中國思想、宗教和文化史,只是現在,越來越希望年輕一代學者在亞洲/東部亞洲的語境或背景中,來重新研究中國史。所以,我的這門課,也許不可能討論如何研究整個亞洲/東亞,而更主要是討論以下三個問題:

第一,中國學界要不要超越國境,來重新研究中國史?

第二,對亞洲特別是近世東部亞洲海域的歷史,怎樣有,或者能不能有一個整體認識?

第三,同時,我們又如何反過來,把「亞洲/東部亞洲海域」的歷史作為「中國史」(或者「日本史」、「韓國史」、「越南史」)研究的視野和背景?

近年來,歷史學變化很大,有人曾經預言,未來歷史學研究的趨勢,可能是「文化接觸」,也就是不同文化間的相互影響、接受與轉移,邊緣對中心的影響,以及從邊緣重思世界史,強調聯繫、互動、影響的全球史,也許就是這個趨勢的表現之一。這話說得很對,也很有預見性。過去,我們都習慣了所謂「就中國講中國」,只是在中國範圍內以中國史料談論中國,但這是不夠的,可能要大大改變。所以,儘管大家將來要做的,也許只是個別國家的宗教、藝術和歷史研究,但你一定要考慮,它與周邊──具體到中國,就是亞洲──的文化背景和互動可能。

如果我們能把這種超越個別國家的歷史背景和文化聯繫,作為自己的研究視野,我們一定會看到一些過去孤立地研究某個國家宗教、藝術和歷史的時候,可能發現不了的線索和被遮蓋了的現象。

【二】

再說第二點。

那麼,研究亞洲或者東亞,為什麼我們要把「藝術」、「宗教」、「歷史」這三者綜合在一起?也有人會問,復旦大學文史研究院為什麼要把 「亞洲宗教、藝術與歷史研究」當作博士招生方向?這當然一方面是因為我的知識有限,不能不局限在幾個領域裡。像區域史裡面佔得比重很大的、資料很豐富的商品貿易、物質交流,我就不敢多說,因為涉及絲綢、茶葉、香料、瓷器、白銀還有鴉片,那些方面的知識我不具備。而另外一方面呢?我想,是因為藝術史、宗教史和文化交流史,在我看來恰好構成了「文化史」的主幹,而這三個領域的關係,恰恰又十分密切。

關於這方面的例證很多,大家都知道中古時期粟特墓葬中石棺床的精美雕刻,就和中亞、族群、商貿、移民相關;又比如日本神道教所謂天皇象徵的三神器(八坂瓊曲玉、八咫鏡、草薙劍),就和中國道教的劍、印、鏡等法器信仰有關,這種例子太多了,這裡不妨再舉個非常小的例子。孫機先生曾經寫過一篇文章叫〈從米芾〈蜀素帖〉說起〉,裡面提到臺灣故宮博物院收藏的米芾〈蜀素帖〉裡有一首〈擬古詩〉,講到烏龜和仙鶴合作渡河的故事,仙鶴叼著烏龜飛越河流,約定不可開口,因為一開口就掉下去了,但烏龜忍不住還是開口,於是就墮入河流。所以,米芾詩歌最後一句就是「報汝愼勿語,一語墮泥塗」。這個故事呢,周一良先生已經指出說,它來自印度佛教的「海禽銜龜」故事,「雙鶴御龜,龜咬竹竿,一通渡河,但龜不可開口,否則墮入泥塗」,意思本來是佛教告誡信眾,不得「妄語」。大家知道,不得妄語是佛教很重要的一條戒律,因為人就是因為多嘴多舌,所以才陷入煩惱而不能解脫。這故事見於康僧會翻譯的《舊雜譬喻經》以及《法苑珠林》卷八十二。但是孫機指出,這個故事後來逐漸改變,在中國形成以「龜鶴」為主題的圖像,這個圖像又逐漸從中國影響到日本,一直到十五世紀。

你看,這麼一個小小的文學故事和繪畫主題,就影響到亞洲的三個區域,印度、中國、日本。所以,如果你是研究藝術史的學者,面對中古中國大量的磚雕石刻、墓室壁畫、石窟造像,你既不能忽略這些圖像和中亞、南亞的聯繫和淵源,也不能忽略它們和往來東西之間的各種異族、異國商人、宗教徒的關係,也不能忽略它們從中國到朝鮮和日本的流傳和分布,更無法不掌握佛教、道教、回教以及三夷教(祆教、摩尼教、景教)的知識。歷史研究需要文字文獻,也需要圖像資料,藝術史研究需要歷史語境,也需要宗教知識。

所以,如果我們能夠把這三個領域綜合起來,我們既可以使用所有的文字文獻、圖像資料和考古發現,我們也可以看成是亞洲文化史領域,它兼容理性和感性、政治與信仰、歷史和藝術,也許可以對過去時代的歷史與文化有貫通的認識。